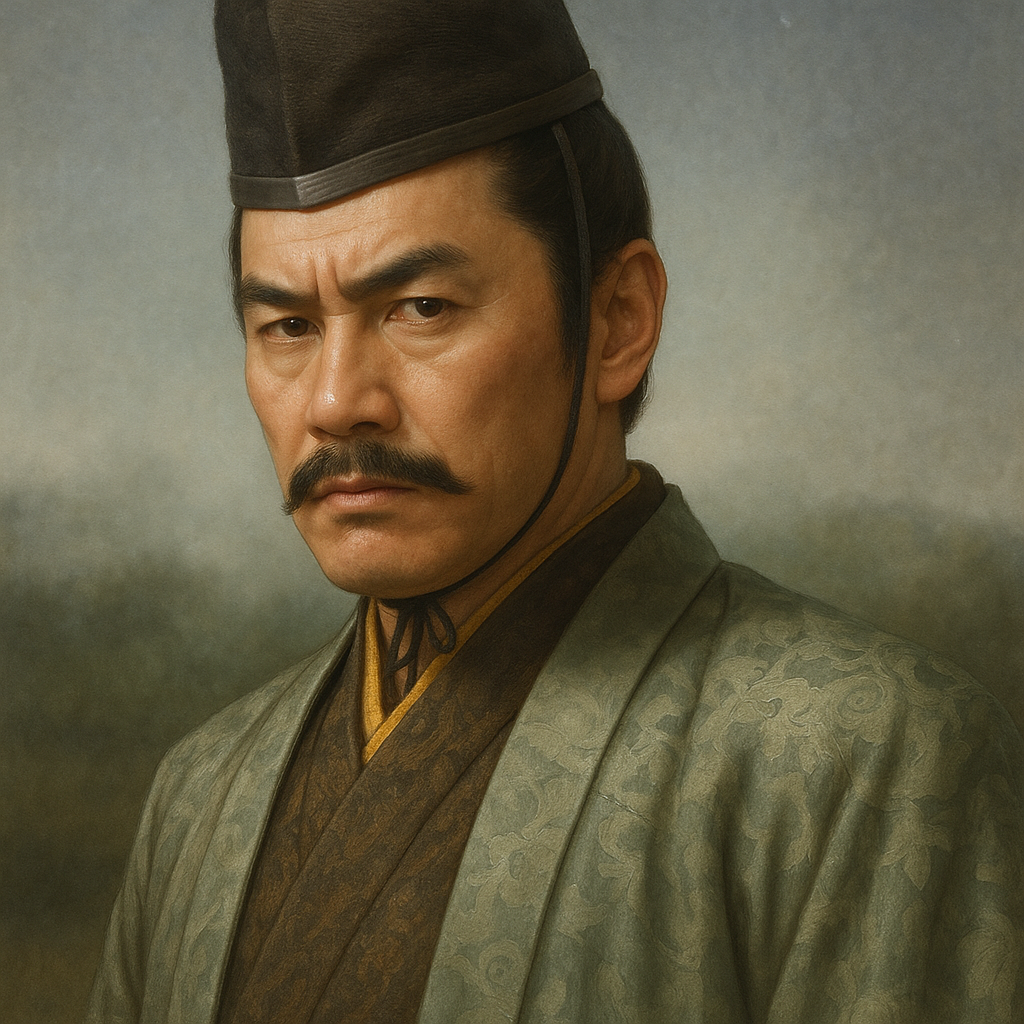

一条房家

五摂家一条家の公卿。土佐に下向し、土佐一条氏初代当主となる。中村を「小京都」として整備し、長宗我部国親を保護。公家としての権威と実力を兼ね備え土佐を支配した。

一条房家 詳細調査報告書

1. はじめに

一条房家(いちじょう ふさいえ、文明7年〈1475年〉または文明9年〈1477年〉 - 天文8年〈1539年〉)は、日本の戦国時代に土佐国(現在の高知県)で活動した公卿であり、土佐一条氏の初代当主である 1 。彼は、中央の五摂家の一つである一条家の血を引きながらも、父・一条教房の土佐下向という歴史的背景のもと、辺境の地であった土佐に独自の勢力基盤を築き上げた、戦国期における特異な存在と言える 1 。

応仁の乱(1467年 - 1477年)以降の社会変動は、京都の公家社会にも大きな影響を与え、経済的基盤の喪失や戦乱を避けるために地方へ下向する公家が相次いだ。一条房家の父・教房もその一人であり、家領荘園の経営再建を目的として土佐国幡多荘に下向した。房家は、この父の築いた基盤を受け継ぎ、公家としての高い家格と文化的背景を巧みに利用しつつ、在地領主としての実力を涵養し、土佐国西部に「小京都」と称される中村の街を築き上げるなど、政治・文化の両面で大きな足跡を残した。

本報告書は、現存する史料や近年の研究成果に基づき、一条房家の生涯、具体的な業績、文化的側面、そして彼が土佐国及び戦国時代の歴史に与えた影響を多角的に分析し、その実像に迫ることを目的とする。房家の活動は、戦国時代における公家の地方における動向や、中央と地方の権力構造の変容を理解する上で、また、武力だけでなく文化や権威が依然として重要な意味を持っていた時代の多様な権力形態を示す好例として、歴史学的に重要な意義を持つ。

2. 一条房家の生涯

出自と家系

一条房家は、文明7年(1475年)(『公卿補任』)または文明9年(1477年)(『大乗院雑事記』)に、関白・一条教房の次男として誕生した 1 。父・教房は、応仁の乱の戦火を避けるとともに、家領荘園である土佐国幡多荘の経営安定化を目的として、応仁2年(1468年)に土佐へ下向した前関白であった 3 。母は中納言局と称され、町顕郷の養女であり、実父は土佐の在地武士である加久見宗孝であった 1 。この母の出自は、房家が土佐の在地社会に受け入れられ、特に加久見氏のような海上活動にも関わったとされる勢力との連携を築く上で、重要な意味を持ったと考えられる 6 。これは、後の土佐一条氏による交易活動の展開とも無縁ではなかったであろう。

房家の兄・政房とは年齢が大きく離れており、房家が誕生した時点では、政房は既に応仁の乱の中で戦死していた 1 。幼少期には仏門に入る予定であったと伝えられるが、これは容易には実現しなかったようである 5 。結果として元服は明応3年(1494年)、18歳(または16歳)と、摂関家の子弟としては比較的遅かった 1 。この背景には、房家がわずか4歳の文明12年(1480年)に父・教房と死別したことや 5 、当時の土佐国、特に一条氏の拠点であった幡多地域における政情不安(例えば、文明15年〈1483年〉の為松氏らによる一条氏側近の難波備前守討伐事件 5 )が影響した可能性が考えられる。一条家の家督は、房家誕生の6年前に既に教房から弟の冬良に譲られることが決まっていたため、房家は教房の実子ではあったものの、本家の家督相続者ではなかった 5 。このような困難な状況が、彼をして土佐の地に深く根を下ろし、在地勢力との結びつきを強化し、自立した権力を志向させる一因となったのかもしれない。

元服後、房家は正五位下、左近衛少将に任官し、公家としてのキャリアを開始した 1 。その後も昇進を重ね、最終的には正二位、権大納言という高位にまで達した 1 。土佐に在国しながらも中央の高い官位を保持し続けたことは、土佐国内の他の国人領主に対する一条氏の権威の源泉となり、盟主としての地位を確立する上で不可欠な要素であった 1 。

土佐一条氏の成立と房家の役割

土佐一条氏の直接的な起源は、前述の通り、房家の父・一条教房が応仁2年(1468年)に家領荘園である土佐国幡多荘の経営安定と強化を主目的として下向したことに始まる 4 。これは単なる戦乱からの避難という消極的な理由だけでなく、荘園経営の立て直しという積極的な意図に基づくものであった 4 。教房は幡多郡中村(現在の下田付近とも言われる)に「中村館」(後に「中村御所」と称される)を建設し、土佐における一条氏の拠点を築いた 3 。

教房の死後、その遺志を継いだ房家は、土佐一条氏の初代当主としてその基盤を強固なものとし、さらに勢力を拡大していった 1 。彼は土佐国司として、土佐国最南端部に位置する幡多郡及び高岡郡(高知県西部)を支配する「地域権力」を確立したのである 1 。

一条房家としばしば関連付けられる「戦国公家大名」という呼称については、その概念規定の曖昧さが指摘されている 1 。一条氏が在地領主化し、武家的な側面を持つようになったとしても、一般的な戦国大名とは同一視できないとする説がある。このことは、房家及び土佐一条氏の権力基盤が、純粋な軍事力のみに依存していたのではなく、公家としての伝統的権威、中央政界との繋がり、高度な文化力、そして在地勢力との協調(時には婚姻を通じた同盟関係の構築)といった、複合的な要素によって成り立っていたことを示唆している。彼らは、武家とは異なる独自のアプローチで戦国乱世を生き抜こうとした存在であり、公家としてのアイデンティティを保持しつつ、在地領主としての実権を掌握しようとした、その絶妙なバランスの上に成り立っていた権力形態であったと評価できるだろう。

表1:一条房家 略年表

|

年代(西暦) |

和暦 |

主な出来事 |

典拠 |

|

1475年または1477年 |

文明7年または9年 |

関白・一条教房の次男として誕生 |

1 |

|

1480年 |

文明12年 |

父・一条教房死去(房家4歳または2歳) |

5 |

|

1494年 |

明応3年 |

18歳(または16歳)で元服、正五位下、左近衛少将に任官 |

1 |

|

1508年 |

永正5年 |

長宗我部兼序の遺児・国親を保護 |

1 |

|

1509年 |

永正6年 |

三条西実隆と詩歌のやり取りを行う |

1 |

|

(不明) |

永正7年 |

従三位に叙される |

2 |

|

(不明) |

永正13年 |

権大納言に任じられる |

2 |

|

1539年 |

天文8年11月13日 |

薨去(享年63歳または65歳)、最終官位は前権大納言正二位 |

1 |

3. 一条房家の業績と領国経営

「小京都」中村の建設

一条房家は、土佐一条氏の本拠地である中村(現在の高知県四万十市)において、京都を模倣した都市計画を推進したことで知られている 1 。具体的には、四万十川を京都の桂川に、その支流である後川を鴨川に見立て、周辺の山々や地名にも東山や鴨川といった京都ゆかりの名称を冠したと伝えられている 1 。

このような都市建設は、単に景観を模倣するに留まらず、中央の洗練された文化や権威を地方に移植することにより、一条氏の支配の正当性と格の高さを内外に示すという戦略的な意図があったと考えられる。その結果、中村は「土佐の小京都」または「小京都中村」と呼ばれるほどの文化的繁栄を見せるに至った 1 。

史跡としては、現在の一条神社(旧中村御所跡)周辺に、房家の時代を偲ばせる「お化粧の井戸」などの遺構が残存している 8 。しかしながら、当時の建物や街並みの多くは、1946年(昭和21年)の南海地震をはじめとする災害によって失われてしまった 4 。

中村の都市計画の実態については、近年の研究や資料から、より詳細な側面が明らかになりつつある。例えば、特徴とされる「碁盤目状の条理」は、房家一代で完成されたものではなく、その後の時代にも住民の手によって整備・拡張されていった可能性が指摘されている 9 。また、「小京都中村 歴史散策マップ」によれば、中村館(中村御所)を中心に京風の町割りがなされ、商業的な機能を持つ「市町」が形成されたと記されており 8 、房家の都市構想が地域の経済的発展と密接に結びついていたことが窺える。これは、房家が示した都市計画の理念が、地域社会にある程度受容され、自律的な発展を促した結果とも考えられる。

中村の北西の丘陵には中村城(為松城)が築かれていた 10 。政治の中心であった中村御所(館)と、軍事的な防御拠点であった中村城が、房家の領国支配においてどのように連携し、機能分担していたのかという点は、彼の統治体制を理解する上で重要な論点となる。史料には、教房が「中村館」を拠点とし、それが「中村御所」と称されたとあり 4 、また中村城の主要な城主として土佐一条氏が挙げられていることから 10 、御所と城が一体的に、あるいは時期や状況に応じて役割を分担しながら機能していたと推測される。

領地拡大と勢力

一条房家の支配領域は、土佐国西部の幡多郡を中核とし、東に隣接する高岡郡にも及んでいた 1 。特に高岡郡への勢力拡大においては、同郡の有力国人であった津野氏との関係が注目される。房家は津野元実を討伐し、高岡郡を実質的な支配下に置いたとされている 2 。津野氏は「土佐七雄」の一角を占める有力な在地勢力であり 12 、これを制圧したことは、房家の武威を示すと同時に、土佐中央部への影響力拡大を目指す一条氏の戦略的な動きであったと言えよう。

土佐国内には、当時「土佐七雄」と呼ばれる有力な国人領主たちが割拠していたが、土佐一条氏はその盟主的な地位にあったと評価されている 4 。これは、一条氏が有する公家としての高い家格や官位、中央政界との繋がり、そして文化的影響力などが、国人間の紛争調停や勢力均衡において有利に働いた結果と考えられる。

ただし、一条氏の勢力基盤は、純粋な軍事力による制圧のみに依っていたわけではない。史料によれば、「一条氏は直接的な軍事力こそ多く擁していなかったものの、交易などをはじめとする領内の在地領主層の利益を擁護して国人・土豪からの支持を得ることによって勢力を維持・拡大するための軍事力を確保することになる」と指摘されている 4 。このことは、房家が公家としての出自や外交能力を活かし、在地勢力の利害調整や経済的利益の提供といった、より柔軟な手段を駆使して領国を統治していたことを示唆している。

長宗我部国親の保護と育成

一条房家の事績の中でも特に有名なのが、後に土佐を統一する長宗我部元親の父・国親を保護し、その再興を助けたことである。永正5年(1508年)、土佐中部の有力国人であった長宗我部兼序が、本山氏ら他の国人勢力によって攻め滅ぼされた際、房家はその遺児である千雄丸(後の長宗我部国親)を中村に引き取り、庇護下に置いた 1 。

房家が国親を保護した意図については、いくつかの解釈が存在する。一つには、将来的に国親を一条家の影響下に置かれた勢力として土佐中部に再興させ、一条氏の勢力圏の東方における最前線の守りとする戦略的判断があったとする見方である 7 。また、房家の父・教房がかつて長宗我部文兼(国親の曽祖父)から受けた恩義に報いるためであったという説もある 13 。

いずれにせよ、房家による国親の保護と育成は、長宗我部氏の再興を可能にし、ひいてはその子・元親の代における土佐統一へと繋がる重要な契機となった。しかしながら、皮肉なことに、その長宗我部氏によって土佐一条氏は後に滅亡の道を辿ることになる 4 。この歴史的展開は、戦国時代の人間関係の複雑さと、恩が仇ともなり得る予測不可能な権力闘争の現実を象徴している。房家が国親を保護した時点では、長宗我部氏がそこまで強大な勢力に成長することは予測できなかった可能性が高い。この出来事は、房家の人物評価や歴史的役割を考える上で、避けて通れない重要な視点を提供する。

経済基盤と交易

一条房家の領国経営を支えた経済基盤は、まず父・教房の代から続く幡多荘の経営にあった 3 。幡多荘は一条家の重要な家領荘園であり、その収入確保こそが教房の土佐下向の大きな目的の一つであった 4 。

房家は、この荘園経営に加え、領内における産業の振興や交易活動にも力を注いだとされる 3 。宿毛市史によれば、土佐一条氏は下田港を対明貿易(日明貿易)の中継地として整備し、商業貿易の拠点として利益を上げていたという記録もある 15 。

近年の市村高男氏らによる研究は、土佐一条氏の経済活動、特に交易の側面に新たな光を当てている。市村氏の研究概要によれば、一条氏は本願寺や堺の商人と連携して大型船を建造し、遠隔地交易に強い関心を示していたとされる 6 。その傍証として、一条氏から朝廷や本家への贈答品に南方の産物が多く見られること、幡多地域から多量の貿易陶磁器が出土していること、そして房家の母の実家であり、海賊衆とも言われる加久見氏と婚姻関係を結んでいたことなどが挙げられている 6 。これらの事実は、房家が荘園からの年貢収入に依存するだけでなく、積極的な交易活動を通じて経済的基盤を強化し、それが中村の「小京都」としての繁栄や文化的活動、さらには在地領主としての影響力維持にも繋がっていた可能性を強く示唆する。公家の出身でありながら、商業・交易活動に深く関与していた点は、房家の先進性や時代への適応能力を示すものと言えるかもしれない。

さらに、市村氏の研究「海運・流通から見た土佐一条氏の学際的研究」では、一条氏が防長の大内氏、豊後の大友氏、日向の伊東氏といった西国の有力大名と婚姻関係を結び、豊後水道から瀬戸内海に至る航路の安全を確保し、このルートを頻繁に利用していた様子が確認されている 16 。これは、外交政策と交易活動が密接に連携していたことを物語っており、房家の多角的な領国経営戦略を窺わせる。中村に「市町」が形成され、商業都市として発展したという記録 8 も、こうした房家時代の経済活動の成果を反映していると考えられる。

4. 文化的活動と信仰

文芸活動

一条房家は、武断的な側面だけでなく、公家としての高い文化的素養も持ち合わせていた。その代表的な例として、永正6年(1509年)に、当代一流の歌人であり古典学者でもあった三条西実隆と詩歌の贈答を行ったり、実隆を介して天皇宸筆の詩歌懐紙を求めたりするなど、中央の文化人との交流が記録されている 1 。

土佐という地方にありながら、京都の第一級の文化人と交流を維持していたことは、房家自身の教養の高さを示すと同時に、公家としての文化的ネットワークを保持しようとする強い意志の表れであったと言える。このような文化的活動は、土佐における一条氏の権威を高め、支配の正当性を補強する役割を果たしたであろう。また、「小京都」中村の文化的水準を維持・向上させる上でも重要であり、さらには中央の政情や文化動向に関する情報を得るためのパイプとしても機能した可能性が考えられる。

信仰と寺社

一条房家の信仰心や寺社との関わりを示すものとして、まず菩提寺である藤林寺の建立が挙げられる。この寺は現在の高知県宿毛市平田町に位置し、房家の墓所もここにある 1 。伝承によれば、房家が生前に領地巡察で平田を訪れた際、山に咲き誇る藤の花の美しさに深く感動し、この地に寺を建立させたといわれている 17 。

また、房家は幼少期に母・中納言局とともに足摺岬の金剛福寺に移り住んだという記録がある 5 。金剛福寺は四国霊場の札所としても名高い古刹であり、房家の子供の一人である尊祐は後にこの寺の別当となり、土佐一条氏代々の位牌群を作成して後世に伝えた 1 。

菩提寺の建立や子弟の出家は、当時の武将や公家にとって一般的な行為であったが、藤林寺建立にまつわる伝承には、房家の美意識や自然に対する感受性が反映されているようにも思われる。寺社との関係は、単に個人的な信仰の問題に留まらず、領民の教化や精神的統合、さらには寺社勢力との連携といった、領国経営上の現実的な側面も有していたと考えられる。特に金剛福寺のような広域的な信仰を集める寺院との繋がりは、地域社会における一条氏の宗教的影響力を確保する上で有利に働いたであろう。

5. 家族と晩年

家族構成

一条房家の家族構成は、当時の公家や有力武家と同様に、血縁や婚姻を通じて多岐にわたる人的ネットワークを形成していた。以下に主要な家族を記す。

表2:一条房家 家族構成

|

続柄 |

氏名 |

備考 |

典拠 |

|

父 |

一条教房 |

関白、土佐一条氏の祖 |

1 |

|

母 |

中納言局 |

加久見宗孝の娘、町顕郷の養女 |

1 |

|

兄 |

政房 |

房家誕生前に戦死 |

1 |

|

弟 |

尊仁 |

|

1 |

|

正室 |

平松資冬の娘 |

|

1 |

|

側室 |

源惟氏の娘 |

法名:恵宥公大禅定尼 |

1 |

|

側室 |

五辻富仲の娘 |

法名:固岩宗賢大禅定尼 |

1 |

|

嫡男 |

一条房冬 |

土佐一条家2代当主 |

1 |

|

三男 |

一条房通 |

一条本宗家11代当主、関白 |

1 |

|

男子 |

房忠 |

|

1 |

|

男子 |

教行 |

東小路氏を称す |

1 |

|

男子 |

兼朝 |

|

1 |

|

男子 |

盛岳 |

|

1 |

|

男子 |

教快 |

大円寺住持 |

1 |

|

男子 |

尊祐 |

金剛福寺別当 |

1 |

|

長女 |

西園寺公宣室 |

西園寺実充の弟・一秀梅信を生む |

1 |

|

次女 |

御庄冬顕室(町冬顕室とも) |

|

1 |

|

三女 |

津野基高室 |

|

1 |

房家の三男・房通が京都の一条本宗家の養子となり、家督を継いで関白にまで昇進したことは特筆すべき点である 1 。これは、土佐に下向した後も一条氏が中央の公家社会と密接な関係を維持し、その高い家格を保持し続けていたことを明確に示している。

また、娘たちが伊予の有力公家である西園寺氏や、土佐の有力国人である津野氏などに嫁いでいることは 1 、房家が子女の婚姻を外交戦略の一環として積極的に活用していたことを示唆している。これは戦国時代における典型的な勢力維持・拡大策であり、特に西園寺氏との婚姻は、伊予方面への影響力確保や、史料に示唆される伊予南部への進出計画 4 の布石であった可能性も考えられる。

晩年と死没

一条房家は、天文8年11月13日(グレゴリオ暦1539年12月23日)に薨去した 1 。享年は、史料により63歳または65歳とされる 1 。

戒名は「藤林寺殿正二品東泉大居士」または「藤林寺殿正二品東千大禅定門」と伝えられている 1 。その墓所は、自らが建立した菩提寺である高知県宿毛市平田町の藤林寺にあり 1 、現在も苔むした小さな五輪塔と卵塔が房家の墓として伝えられている。その墓石は高さ48センチメートルほどの小さなものであり、かえって参拝者の目を引くとされている 5 。

菩提寺である藤林寺に葬られたことは、房家のこの寺に対する深い思い入れと、土佐の地に永住する意志の表れと解釈できる。比較的小さな墓石は、彼の謙虚さの現れか、あるいは公家的な洗練された美意識を反映したものかもしれない。

6. 一条房家の人物像と評価

史料から推察される人物像

現存する史料や伝承から、一条房家の人物像を多角的に推察することができる。

まず、京都の高度な文化を中村の街づくりに移入し 1 、「小京都」を現出させようとしたことや、当代一流の文化人である三条西実隆と詩歌の交流を持ったこと 1 から、彼自身が高い文化的素養と都への憧憬を抱いていたことが窺える。

一方で、土佐の国人領主たちの盟主として巧みに勢力を築き上げ 1 、津野氏を討伐して領土を拡大し 2 、長宗我部国親を戦略的に保護・育成する 1 など、現実的な政治的手腕と先見性を備えた領主であったことも明らかである。長宗我部国親の保護というエピソード 1 は、彼の寛容な一面を示すとも解釈できるが、そこには自家の勢力拡大や安定化を見据えた冷徹な戦略的判断も含まれていた可能性が高い 7 。

また、母が土佐の在地豪族・加久見氏の娘であること 1 、自らも菩提寺として藤林寺を建立し 17 、その地に眠ること、そして子女の婚姻政策を通じて周辺の在地勢力との連携を深めたこと 1 などからは、土佐の地に深く根を下ろし、在地社会との協調を図りながら独自の勢力圏を確立しようとする強い意志が感じられる。

市村高男氏の研究は、房家像にさらに奥行きを与える。一条氏は「土佐に在住したまま公卿に列した希有な存在」であり、「恒常的に京都の公家社会と交流する一方、16世紀前半から地域の領主や地侍を家臣団に編成し、支配領域の拡大を試みるなど戦国大名化への動きを見せた」と指摘されている 6 。さらに、「本願寺や堺の商人と結んで大船を建造し、遠隔地交易への強い関心を示していた」という事実は 6 、房家が伝統的な公家の枠組みに囚われることなく、戦国時代の社会経済の変動に積極的に対応しようとした革新的な人物であった可能性を示唆する。中央との繋がりを維持しつつも、在地領主としての実力を高め、さらには経済活動にも長けていたという、多面的なリーダー像が浮かび上がってくる。

後世の研究と評価

一条房家の治世は、土佐一条氏の最盛期を築いたと一般的に評価されている 1 。その子である一条房冬の時代も「土佐一条氏の最も華やかな時」と称されるが、それは父・房家の築いた盤石な基盤によるところが大きいとされている 3 。

ただし、房家を「戦国公家大名」として評価する際には、その権力の性格について慎重な検討が必要である。前述の通り、その概念自体に曖昧さが指摘されており 1 、一般的な武力中心の戦国大名とは異なる、公家としての権威や文化を基盤とした独自の権力形態であったと捉えるべきであろう。

近年の市村高男氏をはじめとする研究者による土佐一条氏に関する史料収集、遺跡調査、そして文献史学と考古学を融合させた学際的な研究 4 は、一条氏の経済活動(特に対外交易の実態)、在地社会との具体的な関係性、城郭や都市の様相などを具体的に明らかにしつつあり、房家を含む土佐一条氏の歴史的評価に新たな、より実証的な視点を提供している。これらの研究は、房家が単に文化的な趣味に長けた領主であっただけでなく、経済的・戦略的にも活発な活動を展開した実力者であったことを示している。

長期的な視点で見れば、房家が築いた中村の都市基盤や移入した文化は、その後の土佐西南地域の社会に一定の影響を残したと考えられる。また、彼が長宗我部国親を保護したという一連の行動は、結果として長宗我部氏の急速な台頭を間接的に助けることとなり、土佐国全体の歴史を大きく動かす遠因となった。房家の行動は、短期的な成功だけでなく、長期的に見ると必ずしも自家の繁栄に繋がらない、意図せざる結果も招いたと言える。彼の歴史的評価は、その両側面から総合的に行われるべきである。

7. おわりに

一条房家は、応仁の乱以降の公家の地方下向と在地化という、日本中世から近世への移行期における大きな歴史的潮流の中で、土佐国という辺境の地に独自の文化と政治的勢力を築き上げた稀有な人物であった。彼が主導した「小京都」中村の建設は、中央文化の地方伝播の一つの象徴的な事例として重要であり、また、その巧みな領国経営や外交政策は、戦国時代における権力形態の多様性を理解する上で多くの示唆を与えてくれる。

特に、長宗我部国親の保護という、一見すると慈悲深いとも、あるいは戦略的な深慮に基づくとも解釈できる行為が、巡り巡って自家の将来の運命を大きく左右する結果となったことは、歴史の複雑性と予測不可能性を如実に物語っている。

公家としての高い家格と洗練された文化的背景を保持しつつ、在地領主としての政治的・経済的才覚を遺憾なく発揮した一条房家の生涯は、戦国時代という未曾有の変革期を、したたかに、そして主体的に生きた一人の人間の多面的な姿を鮮やかに映し出していると言えよう。

今後の研究課題としては、土佐一条氏の経済活動、特に交易の具体的なルートや取引品目、東アジアの交易ネットワーク全体における位置づけ、さらには在地社会の諸勢力とのより詳細な関係性の解明などが挙げられる。これらの課題の探求を通じて、一条房家という人物、そして彼が生きた時代の理解が一層深まることが期待される。

引用文献

- 一条房家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%9D%A1%E6%88%BF%E5%AE%B6

- 一条房家(いちじょう ふさいえ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E6%9D%A1%E6%88%BF%E5%AE%B6-15365

- 四万十市の人物 https://www.city.shimanto.lg.jp/site/scp/1357.html

- 土佐一条氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E4%B8%80%E6%9D%A1%E6%B0%8F

- 小京都中村02 一条房家(初代) https://n-sewing.com/shimanto-roman02

- 中世土佐一条氏関係の史料収集および遺跡調査とその基礎 ... - KAKEN https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-14510365/

- 四万十市中村の歴史 http://www.suzu3suzu3.com/history.htm

- 小京都中村 歴史散策マップ - 四万十市観光協会 https://www.shimanto-kankou.com/wp/wp-content/uploads/2024/10/3db6605c550ef0fbfbbae9c9fc1121ca.pdf

- 中村小京都まちなみ景観 - 四万十市公式ホームページ https://www.city.shimanto.lg.jp/site/plans/1103.html

- 中村城 (土佐国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E5%9F%8E_(%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%9B%BD)

- 土佐 中村城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/tosa/nakamura-jyo/

- 土佐国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%9B%BD

- www.okb-kri.jp https://www.okb-kri.jp/wp-content/uploads/2019/03/165-rekishi.pdf

- 長宗我部元親と土佐の戦国時代・土佐の七雄 - 高知県 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kanko-chosogabe-shichiyu/

- 中世編-一条氏と宿毛 - 宿毛市 https://www.city.sukumo.kochi.jp/sisi/013001.html

- 海運・流通から見た土佐一条氏の学際的研究 - KAKEN https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17520437/

- 藤林寺(平田町) – すくも観光ナビ https://sukumo-darumayuhi.jp/%E8%97%A4%E6%9E%97%E5%AF%BA%EF%BC%88%E5%B9%B3%E7%94%B0%E7%94%BA%EF%BC%89

- 中世土佐の世界と一条氏 - 高志書院 http://www.koshi-s.jp/shinkan/100804_2-shinkan.htm

- 中世土佐の世界と一条氏 | 市村 高男 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9C%9F%E4%BD%90%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A8%E4%B8%80%E6%9D%A1%E6%B0%8F-%E5%B8%82%E6%9D%91-%E9%AB%98%E7%94%B7/dp/4862150802

- シリーズ・織豊大名の研究 1 長宗我部元親 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/28/

- 中世土佐一条氏関係の史料収集および遺跡調査とその基礎的研究 - KAKEN https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-14510365

- 《新版県史》39.高知県の歴史 - 山川出版社 https://www.yamakawa.co.jp/product/32391

- 海運・流通から見た土佐一条氏の学際的研究 - 六一書房 https://www.book61.co.jp/book.php/N36654