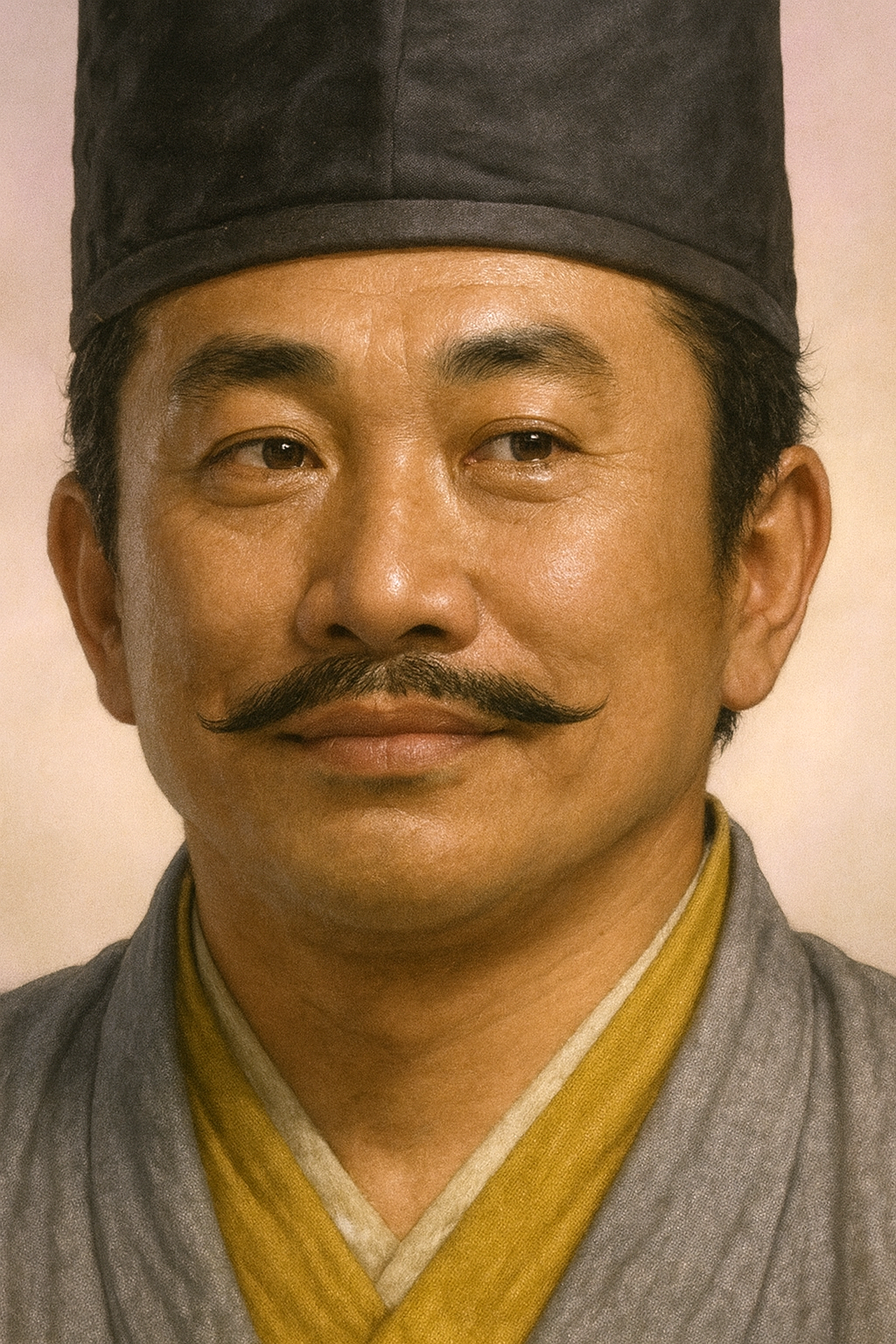

一色義有

戦国初期の悲劇の守護大名、一色義有。内憂外患の中、丹後大乱を奇跡的に乗り越えるも26歳で夭折。その死は丹後を再び混乱に陥れた。

戦国初期の悲劇の守護大名、一色義有の生涯 ― 丹後国錯乱と夭折の真相

序論:乱世に咲いた徒花 ― 戦国初期の丹後と一色義有

本報告書は、戦国時代の武将「一色義有(いっしき よしあり)」の生涯を、既知の情報の範疇に留まることなく、あらゆる角度から徹底的に調査・分析し、その歴史的実像に迫ることを目的とする。一色義有は、戦国史の表舞台で大きく語られることは稀有であるが、彼の短い生涯は、室町幕府の名門守護大名がその権威を失墜させ、下剋上の荒波に飲み込まれていく時代の過渡期を象徴する、極めて重要な事例である。

彼の歴史的位置づけは、守護家の権威が地に堕ち、内には有力国人の台頭、外には宿敵・若狭武田氏の侵攻という「内憂外患」の極致に立たされながらも、一瞬の輝きを見せて夭折した悲劇の武将として定義できる。彼の奇跡的な勝利と早すぎる死は、丹後一色氏のその後の運命を決定づけた。

義有が生きた永正年間は、応仁の乱以降、室町幕府の権威が形骸化し、管領・細川京兆家が事実上の最高権力者として君臨した時代であった。しかしその細川家もまた内部対立を抱え、中央政局は混迷を極めていた。本報告書では、この中央の動乱が、丹後という一地方の戦乱に如何に直結し、一色義有という一人の武将の運命を翻弄したかを明らかにする。

表1:一色義有 関連年表

|

西暦 |

和暦 |

一色義有および丹後国の動向 |

中央(幕府・細川氏)および周辺勢力(武田氏)の動向 |

|

1487年 |

長享元年 |

一色義有、生誕 1 |

|

|

1498年 |

明応7年 |

先代の一色義秀が国衆に攻められ自害する 3 。義有が家督を継承する。 |

|

|

1505年 |

永正2年 |

義有、丹後守護に補任される 2 。 |

|

|

1506年 |

永正3年 |

細川政元の介入により丹後守護を解任される 2 。若狭守護・武田元信が細川氏の援軍と共に丹後へ侵攻を開始(永正の丹後大乱) 5 。 |

管領・細川政元が武田元信を支援。 |

|

1507年 |

永正4年 |

今熊野城、阿弥陀ヶ峰城、加悦城に籠城し、侵攻軍に抵抗 2 。侵攻軍を撃退し、赤沢朝経を討ち取る 2 。 |

6月、細川政元が暗殺される( 永正の錯乱 )。侵攻軍が混乱し、撤退を開始 2 。 |

|

1508年 |

永正5年 |

丹後守護に再任される 1 。 |

大内義興が足利義尹(義稙)を奉じて上洛。 |

|

1510年 |

永正7年 |

将軍・足利義尹に太刀・馬を献上し、関係を強化 1 。 |

|

|

1511年 |

永正8年 |

上洛し、将軍・足利義尹の下で軍忠に励む 1 。 |

|

|

1512年 |

永正9年 |

7月9日、 病により死去(享年26) 1 。死後、丹後は後継者問題で再び内乱状態に陥る 9 。 |

|

この年表が示す通り、義有の生涯は、彼個人の力量のみならず、中央政局の激動という外的要因に大きく左右されたものであった。特に、永正4年の「永正の錯乱」が、絶体絶命であった丹後の戦局を劇的に転換させた事実は、彼の運命を語る上で不可欠な要素である。

第一章:名門の落日 ― 一色義有、家督相続の絶望的背景

一色義有が歴史の舞台に登場した時、彼が継承すべき一色家は、かつての栄光の影もなく、崩壊の淵に立たされていた。その背景には、数十年にわたる宿敵との怨恨、そして統制不能に陥った領国の分裂という、二重の絶望的状況が存在した。

1. 四職家の栄光と凋落

一色氏は、清和源氏足利氏の支流であり、室町幕府においては将軍家に次ぐ権威を持つ「三管領(斯波・畠山・細川)」に並ぶ名門、「四職(ししき)」の一角を占めた家柄であった 4 。四職とは、幕府の軍事・警察権を司る侍所(さむらいどころ)の長官(所司)に就任できる四家(赤松・山名・京極・一色)を指し、幕政における重要な地位を世襲した 10 。一色氏は丹後、若狭、三河、伊勢半国などの守護職を歴任し、その権勢を誇った 4 。

しかし、その栄光は応仁・文明の乱(1467年-1477年)を境に翳りを見せ始める。一色義直は西軍の山名宗全方に属して戦ったが、これは東軍の細川勝元方についた若狭守護・武田氏との、若狭・丹後を巡る積年の対立が背景にあった 11 。乱後、幕府の権威は失墜し、地方の国人衆が力をつける中で、一色氏もまたその影響力を徐々に低下させていったのである。

2. 宿怨の原点:永享十二年(1440年)の一色義貫謀殺事件

義有が直面した最大の脅威である若狭武田氏との対立は、単なる領土紛争ではなかった。その根源は、義有の時代から遡ること約60年前、永享12年(1440年)に起きた血塗られた事件にまで遡る。

当時、室町幕府6代将軍・足利義教は、有力守護大名の力を削ぐために強権的な政治を行っていた。その標的の一人となったのが、丹後・若狭・三河の守護を兼ねて強大な勢力を誇っていた一色氏当主・一色義貫(よしのり/よしつら)であった 12 。義教は、大和国へ出陣中であった義貫の暗殺を、安芸守護・武田信栄(たけだ のぶひで)に密命した 13 。信栄は、大和の自陣に義貫を誘い込み、これを謀殺するという卑劣な手段で将軍の命を実行した 15 。

この事件の結果、一色氏が代々保持してきた若狭守護職は、恩賞として武田信栄に与えられ、若狭武田氏が誕生した 6 。一族の長を謀殺され、さらに故地である若狭を奪われたこの一件は、一色氏にとって決して忘れることのできない屈辱であり、両家の間に修復不可能な「宿怨」を生み出したのである 6 。したがって、永正年間に義有と武田元信(信栄の子孫)が繰り広げた戦いは、その場限りの利害対立ではなく、過去の血塗られた歴史の延長線上にある、世代を超えた宿命的な復讐戦という側面を色濃く帯びていた。元信の丹後侵攻は、領土的野心に加え、一色氏を完全に屈服させるという、武田家の長年にわたる宿願の達成を目的としていたと解釈できる。

3. 権威の失墜と「国錯乱」:丹後国内の分裂

外に宿敵・武田氏の脅威を抱える一方、一色氏の足元である丹後国内もまた、深刻な分裂状態にあった。義有が家督を継ぐ頃、丹後は守護の統制が全く効かない「国錯乱」と呼ばれるほどの混乱状態に陥っていた 18 。

その中心にいたのが、守護の代官である守護代・延永春信(のぶなが はるのぶ)と、加悦谷(かやだに)を本拠とする有力国人・石川直経(いしかわ なおつね)であった。両者は丹後国内で勢力を二分し、互いに合戦を繰り広げるなど、守護の権威を無視した抗争を続けていた 18 。これは、守護である一色氏の家臣団が完全に分裂し、主君が家臣を統制できていないことを如実に示している。

このような状況下で守護となった義有は、名目上の「主君」ではあったものの、その実態は、強力な家臣たちの利害を調整し、かろうじてその上に立つ存在に過ぎなかった。彼の権力基盤は極めて脆弱であり、その治世は常に内部崩壊の危険性をはらんだ、薄氷を踏むようなものであったと言わざるを得ない。

4. 先代・一色義秀の自害という衝撃

一色氏の権威失墜を決定づけたのが、義有の家督相続の直接的な原因となった、先代当主・一色義秀の自害である。明応7年(1498年)、国内で頻発する国人衆の反乱を抑えきれなくなった義秀は、普甲山(ふこうやま)で国衆に攻められ、ついに自害に追い込まれた 3 。現職の守護大名が、自国の家臣に攻め滅ぼされるというこの前代未聞の事態は、一色氏の権威が完全に地に堕ちたことを内外に示した。

この事件は、隣国で丹後併呑の機会を窺っていた若狭の武田元信に、「丹後侵攻は可能である」という確信を抱かせるに十分な隙を与えるものであった。

このような混乱の極みの中で、一色義秀の跡を継いで当主となったのが義有であった 3 。彼の出自については、一色義遠(よしとお)の嫡男とする説 1 、義秀の子とする説 5 、あるいは義秀の養子であったとする説 2 などがあり判然としないが、いずれにせよ、彼の家督継承が、滅亡寸前にあった一色家を立て直すための、非常事態下での擁立であったことは間違いない。彼が背負ったのは、名門の血筋という栄光ではなく、崩壊した権威と内外の敵という、あまりにも重い宿命であった。

第二章:永正の丹後大乱 ― 国家規模の戦いと存亡を懸けた防衛

一色義有の短い生涯における最大の試練であり、同時に最大の輝きを見せたのが、永正3年(1506年)から翌年にかけて戦われた「永正の丹後大乱」である。これは単なる隣国同士の争いではなく、中央政権を巻き込み、丹後一色氏の存亡そのものを懸けた国家規模の戦いであった。

表2:永正の丹後大乱 主要関係者一覧

|

陣営 |

主要人物 |

役職・拠点 |

概要 |

|

一色方(丹後) |

一色義有 |

丹後守護(総大将)・今熊野城 |

絶望的な状況下で丹後防衛の指揮を執る。 |

|

|

延永春信 |

守護代・阿弥陀ヶ峰城 |

府中に拠点を置く守護代。義有を支え籠城戦を展開。 |

|

|

石川直経 |

有力国人・加悦城 |

加悦谷に勢力を持つ国人。籠城戦と追撃戦で活躍。 |

|

武田・細川方(侵攻軍) |

武田元信 |

若狭守護 |

丹後守護職を望み、侵攻軍の主力となる。一色氏の宿敵。 |

|

|

細川政元 |

室町幕府管領 |

当時の最高権力者。武田氏を支援し、侵攻を命令。 |

|

|

細川澄之 |

政元養子 |

侵攻軍の将の一人。後に政元暗殺の首謀者となる。 |

|

|

赤沢朝経 |

政元重臣 |

細川家の勇将。丹後侵攻の主力部隊を率いるが敗死。 |

|

|

三好之長 |

細川家臣 |

後の細川政権を支える有力武将。侵攻軍に参加。 |

|

|

香西元長 |

細川家臣 |

侵攻軍の将の一人。後に政元暗殺に加担。 |

この一覧が示すように、侵攻軍は管領・細川政元が動員した幕府の主力部隊であり、一色義有は事実上、当時の日本の中央政府そのものを敵に回したことになる。

1. 中央政局の介入:管領・細川政元と武田元信の連携

若狭武田氏は、初代・信栄の時代から伝統的に管領・細川京兆家と深い関係を築いてきた 19 。武田元信もまた、明応の政変(1493年)で細川政元を支持するなど、その関係を維持していた 20 。元信はこの中央とのパイプを利用し、長年の宿願であった丹後併合の実現を図った。

永正2年(1505年)、義有は一旦は丹後守護に補任されたものの、これは嵐の前の静けさに過ぎなかった。翌永正3年(1506年)、武田元信の働きかけに応じた細川政元が幕府に介入し、義有は守護職を解任される 2 。そして、丹後守護職は武田元信に与えられ、その侵攻を正当化するための御内書(幕府の公式命令書)まで発給された 6 。これにより、武田軍の丹後侵攻は、単なる私戦ではなく、幕府の権威を背景とした「公戦」としての性格を帯びることになった。

2. 永正三年(1506年)の侵攻開始:幕府軍の丹後入りと緒戦

細川政元の命令一下、若狭の武田元信を主力とし、丹波・山城・和泉・摂津など、細川氏の勢力圏から動員された大軍が丹後へと雪崩れ込んだ 5 。しかし、一色方の抵抗は侵攻軍の予想をはるかに超えて熾烈であった。緒戦となった8月3日の合戦では、武田方が数百人の死者を出す大敗を喫するなど、戦いは序盤から激戦の様相を呈した 6 。一色方は、たとえ幕府を敵に回そうとも、土地と一族の存亡を懸けて一歩も引かぬ覚悟であった。

3. 丹後方の防衛戦略:三城連携による籠城戦

圧倒的な兵力差を前に、一色義有が採用したのは、巧みな籠城戦術であった。彼は、自らが総大将として本拠地の今熊野城(いまくまのじょう)に籠り、守護代の延永春信を府中の阿弥陀ヶ峰城(あみだがみねじょう)に、そして有力国人の石川直経を与謝郡の加悦城(かやじょう)にそれぞれ配置し、三つの城が連携して侵攻軍を迎え撃つという防衛体制を敷いた 2 。

この戦略は功を奏した。侵攻軍は丹後方の拠点を個別に包囲せざるを得ず、その戦力を分散させられた。府中(現在の宮津市)が戦火に焼かれるなど甚大な被害を出しながらも、丹後方は一年以上にわたってこの包囲に耐え抜いたのである 2 。

この三城連携の成功は、特筆すべき事実である。平時においては互いに対立し、合戦にまで至っていた延永春信と石川直経という二大勢力を、共通の敵を前にして結束させ、機能的な軍事同盟として維持し続けたからである。もし義有のリーダーシップが存在しなければ、丹後方は内部対立から早々に瓦解していた可能性が高い。この一点をもってしても、彼の政治的手腕は高く評価されるべきである。彼は、内部に亀裂を抱えた防衛体制を崩壊させなかったのである。

4. 戦局の転換点:中央での細川政元暗殺(永正の錯乱)

永正4年(1507年)、戦況は膠着し、丹後方は疲弊の極みにあった。もはや落城は時間の問題かと思われたその時、丹後から遠く離れた京の都で、歴史を揺るがす大事件が発生する。

同年6月、この丹後侵攻の最高責任者であった管領・細川政元が、自らの養子である細川澄之とその与党(香西元長ら)によって暗殺されたのである 2 。この「永正の錯乱」と呼ばれるクーデターは、中央政局に大混乱をもたらした。丹後に在陣していた侵攻軍は、最高司令官と、侵攻の大義名分そのものを同時に失い、指揮系統が完全に麻痺する事態に陥った。

5. 奇跡的勝利:侵攻軍の撤退と赤沢朝経の敗死

政元暗殺の報は、丹後の一色方にとってはまさに「天佑」であった。混乱した細川軍は戦意を喪失し、一色方と和睦を結んで京へ向けて撤退を開始した 2 。

この好機を、加悦城主・石川直経は見逃さなかった。彼は守護・義有の命令を待たず、独断で軍を動かし、無防備に撤退する細川・武田連合軍に襲いかかった 2 。不意を突かれた侵攻軍は総崩れとなり、細川政元の重臣で勇将として知られた赤沢朝経(沢蔵軒宗益)は、この追撃戦のさなかに討ち死にした 2 。武田軍もまた大打撃を受け、丹後からの敗走を余儀なくされた。

こうして、絶望的と見られた丹後防衛戦は、一色方の奇跡的な大勝利に終わった。この勝利は、義有の指揮と家臣たちの奮戦に加え、中央政局の激変という偶然が重なった結果であった。しかし、この勝利の立役者が、守護の命令系統から外れた「独断専行」によって最大の戦果を挙げた石川直経であったという事実は、戦後の丹後国内に新たな火種を生むことになる。この勝利は、皮肉にも、守護である義有の権威を相対的に低下させ、石川のような有力国人の発言力をさらに増大させるという、守護権力のさらなる空洞化を招く一因となったのである。

第三章:束の間の栄光と早すぎる死

永正の丹後大乱という未曾有の国難を乗り越えた一色義有は、束の間の栄光を手にする。しかし、その輝きはあまりにも短く、彼の早すぎる死は、かろうじて保たれていた丹後の平和を再び動乱の渦へと突き落とした。

1. 丹後守護職への再任と幕府との関係修復

侵攻軍を撃退した翌年の永正5年(1508年)、一色義有は名実ともに丹後守護職に再任された 1 。これは、彼の勝利が幕府にも認められたことを意味する。当時、中央では「永正の錯乱」を経て、前将軍・足利義尹(後の義稙)が周防の大内義興に奉じられて上洛し、将軍職に復帰していた。義有は、かつて自分を追い落とした細川政元派ではなく、この新しい将軍・義尹との関係構築に努めた。

永正7年(1510年)には将軍・義尹に太刀と馬を献上し、忠誠を誓った 1 。さらに翌永正8年(1511年)には自ら上洛し、将軍の下で軍功に励むなど、幕府との関係を修復し、失墜した守護としての権威を回復させようと精力的に活動した 1 。

2. 領国経営の試みと国内の安定化

大乱後の丹後国内は荒廃していたが、義有の治世下で一時的な平和と安定がもたらされた。宿敵・武田氏を退け、幕府からの公的な承認も得た彼の権威は、少なくとも表面上は確立された。この数年間は、戦国期における丹後一色氏が迎えた、最後の輝かしい時代であったと言えるかもしれない。彼は、内憂外患を乗り越え、領国の主として立つことに成功したかに見えた。

3. 永正九年(1512年)の夭折とその影響

しかし、その栄光はあまりにも儚かった。永正9年(1512年)7月9日、一色義有は府中の守護所において病に倒れ、急逝した 1 。享年、わずか26歳。かねてより病弱であったとも伝えられている 5 。

彼の死を悼んだ未亡人(妻)は、後に萬福寺の再建に尽力し、義有ゆかりの品々を寄進したと伝えられており、その人柄が偲ばれる 1 。しかし、彼の個人的な人柄とは裏腹に、その死が丹後国に与えた政治的影響は壊滅的であった。

4. 後継者問題の再燃:再びの「国錯乱」へ

義有の死は、丹後国にかろうじて保たれていた権力の均衡を、一瞬にして崩壊させた。彼には明確な男子の跡継ぎがいなかったため、その死は直ちに後継者問題を再燃させたのである。

かつて義有の下で共闘したはずの家臣団は、再び二つに割れた。丹後大乱の功労者である石川直経は、一色義清(よしきよ)という人物を新たな守護として擁立した 9 。これに対し、守護代の延永春信は、一色九郎なる別の人物を立てて対抗した 22 。両派は互いに譲らず、丹後は国を二分する新たな内乱、第二の「国錯乱」へと突入していったのである 23 。

この事実は、一色義有という一個人の存在そのものが、平時には対立する家臣団を繋ぎとめる唯一の「楔(くさび)」であったことを逆説的に証明している。彼の存在があったからこそ、延永と石川は外敵に対して協調し、丹後は国家規模の侵略に耐えることができた。彼の死は、その楔が抜け落ちることを意味し、丹後は再び内部分裂と抗争の時代に逆戻りしてしまった。彼の夭折は、単に一人の若き武将の死に留まらず、丹後一色氏にとって回復不可能な致命傷となったのである。

結論:一色義有の歴史的評価

一色義有の生涯を総括するにあたり、彼の歴史的評価は以下の三点に集約される。

第一に、彼は 戦国初期における名門守護大名の苦悩を体現する典型例 である。足利一門という輝かしい出自を持ちながら、その権威はすでに応仁の乱以降、形骸化していた。内には守護代や有力国人といった、もはや制御不能な家臣団の台頭があり、外には宿敵・若狭武田氏からの絶え間ない軍事的圧力があった。この失墜した権威、強力な家臣団、そして外部からの侵略という三重苦の中で、必死に一族の存続を図った彼の姿は、まさしく下剋上の時代に翻弄された守護大名の姿そのものであった。

第二に、彼は 類稀な成功を収めながらも、時代の大きなうねりには抗えなかった悲劇の武将 として再評価されるべきである。管領・細川政元が後援する幕府軍の侵攻を、分裂状態の領国をまとめ上げて撃退したその手腕と功績は、戦国史の中でも特筆に値する。しかし、その成功は中央政局の激変という「天佑」、すなわち細川政元の暗殺という偶然に助けられた側面が強いことも事実である。そして何よりも、彼の早すぎる死によって、その血と涙で勝ち取った成果はすべて水泡に帰し、丹後を再び混乱に陥れた。彼の生涯は、個人の能力や奮闘だけでは抗うことのできない、時代の奔流の非情さを示している。

最後に、彼の 歴史に埋もれた存在意義 は、丹後一色氏の「最後の防波堤」であったという点にある。彼の奮闘と奇跡的な勝利がなければ、丹後一色氏の滅亡は永正年間に訪れていた可能性が極めて高い。彼は、一色氏の終焉を数十年遅らせた、最後の抵抗者であった。その短い治世は、戦国の荒波に沈みゆく名門が放った、最後の、そして最も鮮烈な輝きであったと結論付けられる。彼の名は、華々しい戦国武将たちの影に隠れがちであるが、時代の転換点に生きた一人の人間の苦闘の記録として、記憶されるべき価値を持つ。

引用文献

- 一色義有 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%89%B2%E7%BE%A9%E6%9C%89

- 一色義有 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E4%B8%80%E8%89%B2%E7%BE%A9%E6%9C%89

- 清和源氏 一色党歴史年表 https://dayzi.com/16-tango2.html

- 一色氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%89%B2%E6%B0%8F

- 一色義有 http://dayzi.com/zisyo/i-nyoshiari.html

- 武田元信の丹後出兵 - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-01-05-01.htm

- 赤沢朝経(あかざわともつね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B5%A4%E6%B2%A2%E6%9C%9D%E7%B5%8C-1048774

- 80歳を過ぎた雪舟が自ら丹後まで出向いて国宝『天橋立図』を描いた本当の理由とは?【謎解き歴史紀行「半島をゆく」歴史解説編】 | サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト - Part 2 https://serai.jp/tour/53971/2

- 石川城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.tangoishikawa.htm

- 宮津へようこそ、丹後の守護一色氏 https://www.3780session.com/miyazuiltushikiuji

- 武家家伝_一色氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/1siki_k.html

- 【三河の守護と応仁の乱】 - ADEAC https://adeac.jp/toyohashi-city/text-list/d100010/ht030050

- 一色義貫(いっしきよしつら)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E8%89%B2%E7%BE%A9%E8%B2%AB-31475

- 武田信栄(たけだ・のぶひで) 1413~1440 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/TakedaNobuhide.html

- 戦国!室町時代・国巡り(13)若狭編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n3f94274c8a86

- 長福寺 - DTI http://www.zephyr.dti.ne.jp/bushi/siseki/chofukuji.htm

- 本能寺の変、光秀に味方して滅亡した若狭武田氏の拠点、後瀬山城登城記【「半島をゆく」越前・若狭編 4】 | サライ.jp https://serai.jp/tour/391314

- 宮津にもあった戦国時代 https://www.3780session.com/miyazurekishi

- 武田元信とは? わかりやすく解説 - 戦国武将 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%85%83%E4%BF%A1

- 武田元信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%85%83%E4%BF%A1

- 一色義清 (戦国時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%89%B2%E7%BE%A9%E6%B8%85_(%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 丹後守護 http://dayzi.com/zisyo/i-nyosikiyo.html

- 伊予州一色党 http://dayzi.com/zisyo/onso.html