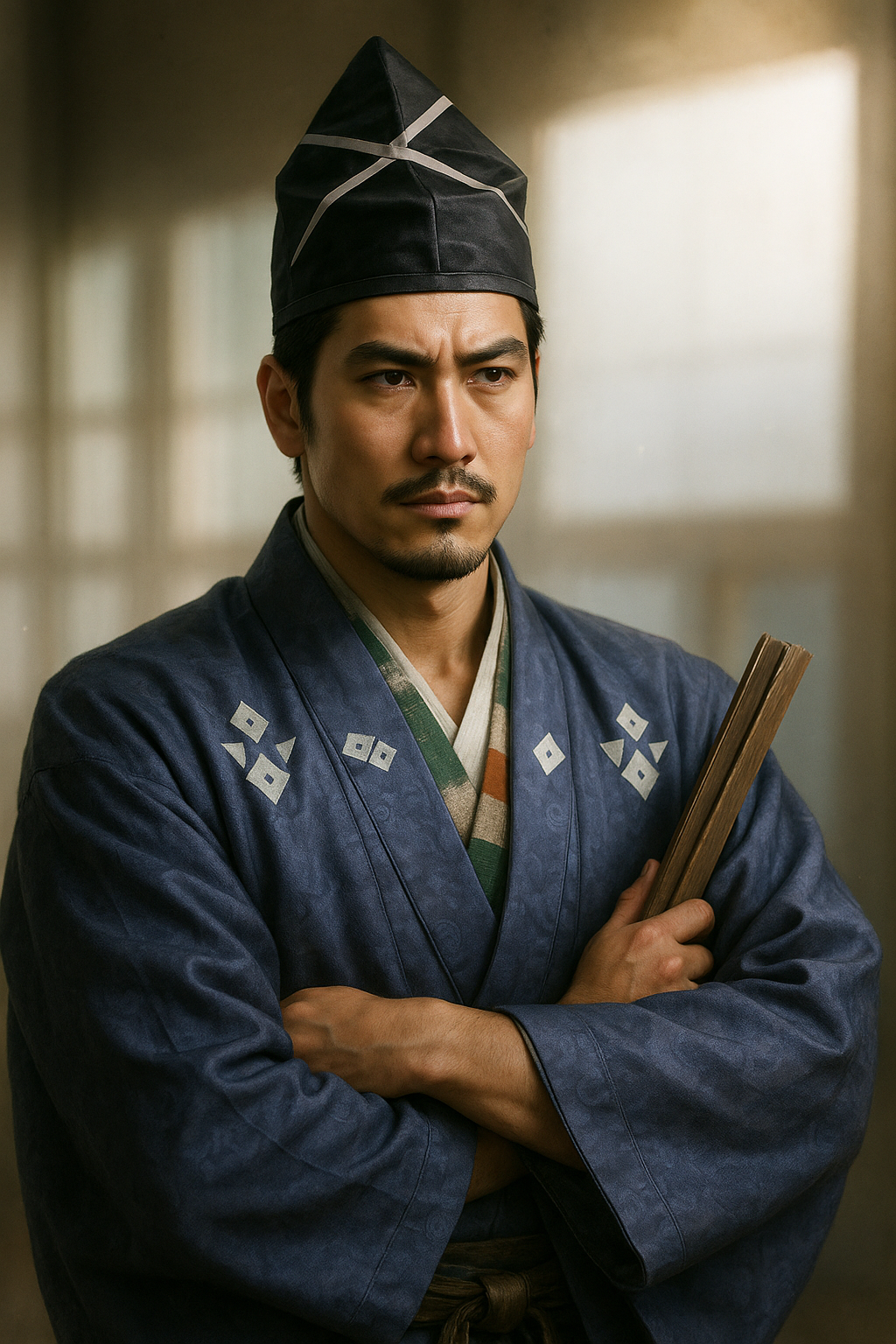

三好長慶

三好長慶は戦国時代の武将。父の死後、細川晴元に仕え、畿内を制圧。将軍を追放し、堺を拠点に経済力を築き、文化人としても活躍。しかし、兄弟や嫡男の死により政権は衰退した。

三好長慶の実像:戦国期畿内における覇権と遺産

I. 序論:三好長慶 – 戦国期の大人物、再評価の軌跡

A. 三好長慶という謎多き人物

三好長慶は、織田信長に先んじて畿内、すなわち日本の政治的中心地を席巻した、戦国時代における重要でありながらもしばしば過小評価されてきた武将である 1 。彼の歴史的重要性は、既存の室町幕府の権威に挑戦し、比較的短命ながらも強力な政権を樹立した点にある 2 。特に、細川京兆家の専制を解体し、後の織田信長政権のモデルともなり得る権力構造を構築したことは、彼を時代を動かした変革者として位置づける上で看過できない 2 。

B. 変遷する歴史的評価

長慶の人物像は、単なる「下剋上の梟雄」あるいは「悪役」といったものから 3 、有能な統治者、文化の擁護者、そして「戦国最初の『天下人』」としての側面も持つ、より複雑で多面的な理解へと変化してきた 3 。この再評価の動きは、長慶の歴史的物語が、後のより「成功した」統一者である信長などの影に隠れたり、特定の史観によって偏って解釈されたりしてきた可能性を示唆している。歴史的物語は固定されたものではなく、史料の発見や解釈、時代の価値観によって常に再構築されるものである。今谷明や天野忠幸といった現代の歴史家による研究は、長慶の功績やその権力の性質を再検討する上で大きな役割を果たしてきた 2 。今谷明が提唱した、幕府から独立した「三好政権」という概念は、その後の研究に大きな影響を与え、議論を活発化させた。

「天下人」という呼称自体が流動的であり、長慶にこの呼称を適用することは、16世紀半ばにおける「天下」の概念、そして誰がそれを支配したと見なされ得るのかという問いを再検討させる 4 。当時の「天下」とは、京都とその周辺の五畿内を指すことが多く、長慶がこの地域を支配したことは、彼を同時代的な意味での「天下人」たらしめた 6 。これは、後の豊臣秀吉による全国統一としての「天下統一」とは区別して理解する必要がある。現代の我々が持つ「天下人」のイメージは、信長や秀吉といった人物に限定して適用すると、時代錯誤に陥る危険性がある。

C. 本報告の目的と範囲

本報告は、提供された研究資料に基づき、三好長慶の生涯、軍事的・政治的業績、文化的影響、その政権衰退の要因、そして日本史における彼の最終的な位置づけについて、包括的な分析を行うことを目的とする。長慶を理解することは、室町時代末期から戦国時代初期にかけての権力の空白期と、地方勢力が日本の象徴的中心地である京都をいかにして掌握し得たかという政治構造の変遷を理解する上で不可欠である。

II. 形成期と権力への道程

A. 出自、家系、そして幼少期

三好長慶は、大永2年(1522年)2月13日、阿波国の芝生城で生まれたとされる 1 (異説として大永3年(1523年)説もある)。幼名は千熊丸、後に孫次郎と称し、元服後の諱は初め利長、後に範長、そして長慶と改めた。父は三好元長といい、細川氏の有力な家臣であり、主君・細川晴元の権力確立に大きく貢献した人物であった 1 。しかし、その元長は享禄5年(1532年)、晴元や三好政長らの策謀により蜂起した一向一揆の攻撃を受け、堺の顕本寺で非業の死を遂げる。当時10歳であった長慶は、母と共に阿波へ逃れることを余儀なくされた。

父・元長が主君・細川晴元の裏切りによって殺害されたという事実は、長慶の若き人格形成に決定的な影響を与えたと考えられる。この経験は、彼に戦国政治の非情さと忠誠の儚さを深く刻み込んだであろう。彼の後の行動、特に晴元に対する最終的な勝利は、単なる野心だけでなく、父の仇を討つという側面、あるいは、主君でさえ信用できない世界で生き残るためには先んじて権力を掌握するしかないという、厳しい現実から学んだ教訓の結果であったのかもしれない。

B. 細川氏内部の激動を乗り越えて

若くして家督を継いだ長慶は、その政治的手腕の片鱗を早くも見せる。天文2年(1533年)、わずか12歳にして、父の仇敵である細川晴元と一向一揆との間の和睦を斡旋したのである 2 。『本福寺明宗跡書』には「三好仙熊(長慶の幼名)に扱(和睦)をまかせて」と記されており、叔父の三好康長らの補佐があった可能性は高いものの、この事実は特筆に値する。

父の死後、長慶は木沢長政の仲介を経て、天文3年(1534年)には仇敵・細川晴元に帰参する 2 。その後は晴元の武将として活動し、例えば天文5年(1536年)には摂津中島の一揆と戦っている。このように、父を死に追いやった張本人である晴元に仕えるという選択は、長慶の並外れた現実主義と、個人的な遺恨を抑えてでも戦略的利益を優先する能力を示している。この、かつての敵や信頼の置けない相手とさえも、状況に応じて手を結ぶという現実的な同盟戦略は、彼のキャリアを通じて見られる特徴であり、感情的な反応よりも長期的な権力構築に焦点を当てた精神の現れと言える。

C. 初期における軍事的・政治的キャリアの主な画期

長慶は着実にその勢力を拡大し、天文8年(1539年)には摂津国越水城主となり、摂津西半国の守護代としての地位を確立した 2 。彼の台頭は、細川氏内部の権力構造の脆弱性を巧みに利用した結果であった。細川氏は当時最も強力な一族の一つであったが、晴元対氏綱といった内部対立に絶えず悩まされていた 1 。長慶はこれらの分裂を巧みに利用し、一方の派閥に仕え、次いで別の派閥に与することで自らの地位を高めていった。これは、主君の弱点を利用して家臣が成り上がるという、戦国時代によく見られる下剋上の一つの典型であった。

天文11年(1542年)には、河内太平寺の戦いで木沢長政を破り、討ち死にさせるという大きな軍功を挙げ、晴元家臣団の中での影響力を飛躍的に高めた 1 。しかし、その力の増大は必然的に主君・晴元との間に摩擦を生じさせ、長慶は最終的に細川氏綱を擁して晴元に反旗を翻すことになる 1 。

表1:三好長慶の生涯と主要な出来事の年表

|

年(西暦/和暦) |

主要な出来事 |

意義 |

関連資料 |

|

1522年(大永2年) |

阿波国芝生城にて誕生(千熊丸) |

三好元長の嫡男として生まれる |

1 |

|

1532年(享禄5年) |

父・三好元長、堺顕本寺にて敗死 |

10歳で家督を継ぎ、阿波へ逃れる |

|

|

1533年(天文2年) |

細川晴元と一向一揆の和睦を斡旋 |

12歳にして政治的手腕を発揮 |

2 |

|

1534年(天文3年) |

細川晴元に帰参 |

木沢長政の仲介による |

2 |

|

1539年(天文8年) |

摂津国越水城主となる |

摂津西半国守護代として勢力を拡大 |

2 |

|

1542年(天文11年) |

太平寺の戦いで木沢長政を破る |

晴元家臣団中での地位を確立 |

1 |

|

1549年(天文18年) |

江口の戦いで細川晴元軍を破り、三好政長を討つ |

畿内における三好氏の覇権を確立する第一歩 |

1 |

|

1553年(天文22年) |

将軍足利義輝を京都から追放 |

将軍不在のまま京都を支配する単独政権の成立 |

7 |

|

1560年(永禄3年) |

居城を芥川山城から飯盛山城へ移す |

河内・大和方面への支配を強化 |

1 |

|

1562年(永禄5年) |

久米田の戦いで弟・三好実休が戦死 |

三好政権の軍事的中核を失う |

1 |

|

1563年(永禄6年) |

嫡男・三好義興が病死 |

後継者問題が深刻化 |

8 |

|

1564年(永禄7年) |

弟・安宅冬康を誅殺。同年7月4日、飯盛山城にて病死 |

権勢の衰退と失意の中での死。三好氏の急速な弱体化を招く |

8 |

III. 三好政権:畿内における覇権

A. 細川晴元の打倒と将軍追放

天文18年(1549年)の江口の戦いは、三好長慶の覇権確立における決定的な転換点であった。長慶は細川氏綱らと結び、細川晴元軍を破り、晴元方の中心人物であった三好政長(長慶の同族だが政敵)を討ち取った 1 。この勝利により、畿内における晴元の勢力は事実上崩壊した。

江口の戦いの後、長慶は京都に入り実権を掌握。その後、晴元と結んでいた室町幕府13代将軍・足利義輝とも対立し、これを破って近江国へ追放した 1 。特に天文22年(1553年)に義輝を近江朽木へ追いやった後、義輝は約5年間にわたり京都へ戻れず、この間、長慶は将軍不在の京都を統治するという前代未聞の事態を現出した 7 。将軍は武家政権の理論上の頂点であり、その将軍を繰り返し打ち破り追放した長慶の行動は、単に戦闘に勝利したという以上の意味を持っていた。それは、既存の政治秩序そのものへの挑戦であり、室町幕府の権威が既に地に堕ち、武力こそが畿内における権力の主要な決定要因となりつつあることを天下に示した。長慶のこの行動は、後に織田信長が幕府を最終的に滅亡させる上で、重要な先例となったと言える。

B. 主要な軍事的勝利と領土拡大

江口の戦い以外にも、長慶はその勢力拡大の過程で数々の重要な戦いに勝利している。天文16年(1547年)の舎利寺の戦いでは、当初敵対していた細川氏綱・遊佐長教連合軍を破り 1 、その後は義輝の京都帰還を阻止するための戦い(1550年の中尾城の戦い、1551年の相国寺の戦い、1553年の東山霊山城の戦い、1558年の北白川の戦いなど)を有利に進めた 1 。

これらの軍事的成功を通じて、長慶の支配領域は飛躍的に拡大した。最盛期には、山城、摂津、河内、和泉、丹波、淡路、阿波、讃岐の8ヶ国に加え、大和、播磨、さらに伊予や若狭の一部にまで影響力を及ぼし、その支配国は10ヶ国から13ヶ国に達したとも言われる 1 。これは当時の戦国大名の中でも屈指の規模であり、関東の北条氏に匹敵するほどであった 2 。

表2:三好長慶の最盛期における支配国・地域

|

国名(和/英) |

支配形態 |

主要拠点(城郭など) |

関連資料 |

|

山城国 (Yamashiro) |

直轄 |

京都、勝竜寺城など |

2 |

|

摂津国 (Settsu) |

直轄 |

越水城、芥川山城 |

2 |

|

河内国 (Kawachi) |

直轄/本拠地 |

飯盛山城 |

1 |

|

和泉国 (Izumi) |

間接支配(松浦氏)/後に直轄化傾向 |

堺、岸和田城 |

2 |

|

丹波国 (Tanba) |

間接支配(内藤氏) |

八木城など |

2 |

|

淡路国 (Awaji) |

一族支配(弟・安宅冬康) |

由良城 |

2 |

|

阿波国 (Awa) |

一族支配(弟・三好実休)/本国 |

勝瑞城、芝生城 |

2 |

|

讃岐国 (Sanuki) |

一族支配(弟・十河一存) |

十河城 |

2 |

|

大和国 (Yamato) |

重臣支配(松永久秀) |

多聞山城、信貴山城 |

1 |

|

播磨国 (Harima) |

影響下 |

(諸説あり) |

1 |

|

その他 |

伊予・若狭・丹後の一部に影響力 |

|

2 |

C. 三好政権の性質と範囲

長慶は、名目上は細川氏綱を主君として擁立したり、一時的に将軍義輝と和睦したりすることもあったが 2 、実質的には畿内における最高権力者であった。江口の戦いは細川晴元政権を崩壊させ、それまでの管領代制度を否定する形で長慶の畿内支配が展開された。

長慶はしばしば織田信長に先立つ「天下人」と評される 4 。彼の政権は京都及び周辺諸国、すなわち日本の伝統的な中心地を掌握していた 6 。長慶がその権力基盤を京都そのものではなく、芥川山城(摂津)や飯盛山城(河内)といった堅固な城郭に置いたことは、従来の権力中枢から物理的に距離を置くという、新しい支配形態の萌芽であった 2 。京都は政治的象徴性は高いものの、防御には不向きで政争に巻き込まれやすい。周辺の堅城に拠点を置くことで、長慶は京都の複雑な宮廷政治に直接巻き込まれることなく、より安全な軍事・行政基盤を維持しつつ、首都に睨みを利かせることができた。これは、伝統的な中心地を支配しつつも、それに飲み込まれないための現実的な解決策であった。

しかし、この「三好政権」 1 は、長慶個人の卓越した能力と、三好実休、安宅冬康、十河一存といった兄弟たち、そして嫡男・義興という限られた中核的な一族・家臣の力に大きく依存していた 9 。完全に制度化された新しい統治形態というよりは、個人的な覇権の性格が強く、この点が後の信長による、より抜本的な体制変革の試みとは異なっていた。この個人的・家産的な政権の性格が、長慶の死と主要な支柱であった親族の相次ぐ死後、急速な衰退を招く一因となった可能性は高い。

IV. 長慶治世下の統治、経済、そして文化

A. 広大な領国の統治政策と運営

三好長慶の統治は、既存の室町幕府の行政機構を部分的に活用する現実的なものであった。彼は幕府の元政所執事であった伊勢貞孝らを登用し、政権の正統性と運営の継続性を図った 2 。文書の様式においても、幕府のものを踏襲し、「よって件の如し」といった文言を用いることで、自らが将軍に代わる最高権力者であることを内外に示し、穏健な権力移行を演出した 8 。これは、既存のシステムが持つ権威を巧みに利用し、無用な抵抗を減らすための戦略であったと言える。しかし、この手法は、長慶の権力が旧体制の枠組みとある程度結びついていることを意味し、完全に独立した新たな権力基盤を確立する上での曖昧さを残したかもしれない。

彼の領国経営は画一的なものではなく、地域の実情に応じた多角的なアプローチが取られた 2 。摂津や山城では直轄支配を進めた一方、本国である阿波は弟の三好実休に、淡路や讃岐はそれぞれ弟の安宅冬康、十河一存に統治を委ね、大和では重臣の松永久秀を国主とするなど、支配形態は多様であった 11 。これは、広大な領国を効率的に管理するための現実的な方策であったが、同時に政権の凝集性を弱める要因も内包していた。

B. 経済戦略:堺の商都と商業の役割

長慶は、堺の自由都市としての経済力に着目し、これを支配下に置くことで莫大な富を得て、軍事費や軍需品の調達を容易にした 1 。この点は、後に同様に堺を重視した織田信長の経済政策を先取りするものであった 1 。彼の政権は、法華宗徒の商人などを保護することで東アジアとの交易ルートを確保し、海外との積極的な交易も行ったとされる 1 。これにより、鉄砲などの最新兵器も容易に入手できた 1 。戦国時代において、経済力と軍事・政治力がいかに密接に結びついていたか、そして長慶がその力学を早期に理解していたことを示している。彼の行動は、純粋に土地に基盤を置く封建的権力から、都市の商業センターを組み込んだより複雑な権力モデルへの移行を象徴している。

C. 文化人としての武将:連歌、茶の湯の愛好と宗教政策

三好長慶は、武勇だけでなく、高い文化的素養を持つ人物としても知られていた。特に連歌の才能に優れ、茶の湯を深く愛好した 1 。飯盛山城で催された「飯盛千句」と呼ばれる大規模な連歌会は、彼の文化人としての一面を象徴する出来事である 7 。

宗教政策においては、特筆すべき寛容さを示した。畿内におけるキリスト教の布教活動を許可し、キリスト教徒を保護したのである 1 。これにより、家臣の中にもキリシタンとなる者(池田教正など)が現れ、「河内キリシタン」と呼ばれる共同体も形成された 13 。長慶自身はキリシタンにはならなかったが 1 、その開明的な態度は当時の武将としては異例であった。また、父・元長の菩提を弔うために臨済宗大徳寺派の南宗寺を堺に建立し 1 、父が最期を迎えた法華宗の顕本寺も庇護した 1 。

これらの文化的活動や宗教的寛容性は、単なる個人的な趣味や信条に留まらず、高度な政治戦略の一環であった可能性が高い。連歌や茶の湯を通じて公家や高僧、文化人たちと交流することは、政治的な人脈形成や情報収集に繋がり、洗練された指導者としてのイメージを構築する上で有効であった。キリスト教の保護は、南蛮貿易を通じた実利や新しい知識・技術へのアクセスを、特定の仏教宗派の保護は、その宗派に属する商人層などの支持を確保する手段となり得た。長慶にとって、文化や宗教は統治の道具であり、彼の政治的野心と不可分のものであったと考えられる。

V. 衰退の影:内紛と運命の変転

A. 後継者と主要な一族の悲劇的な喪失

三好長慶の政権は、その絶頂期から一転、相次ぐ身内の不幸によって深刻な打撃を受ける。彼の権力を支える重要な柱であった有能な弟たちが次々と世を去った。まず、「鬼十河」と恐れられた十河一存が急死し 8 、次いで軍事面での最大の功労者であった三好実休が永禄5年(1562年)の久米田の戦いで討死した 1 。これらの弟たちの死は、三好家の軍事力と統治能力に大きな損失をもたらした。

そして、長慶にとって最も痛恨事であったのは、永禄6年(1563年)、将来を嘱望されていた嫡男・三好義興が22歳の若さで病死したことであった 8 。これにより、三好家の後継者問題は一気に深刻化する。

さらに追い打ちをかけるように、永禄7年(1564年)、長慶自身の死の直前、彼は松永久秀の讒言を信じたとも言われ、最後まで残っていた実弟の安宅冬康を誅殺してしまう 1 。後にその無実を知り深く後悔したとされるこの一件は、疑心暗鬼に陥った長慶の精神状態と、既に政権内部に亀裂が生じていたことを示唆している。

これらの相次ぐ中核的人材の喪失は、三好政権の屋台骨を揺るがし、特に長慶の兄弟たちと嫡男・義興の死は、政権内に指導力の空白を生み出し、これが松永久秀のような野心的な家臣の台頭を直接的に可能にする環境を作り出した。三好政権は、前述の通り、この中核的な一族の存在に大きく依存していたため 11 、彼らの不在は政権の弱体化に直結したのである。

B. 松永久秀の台頭とその影響

松永久秀は、元々は三好長慶に才能を見出され重用された家臣であった 14 。彼は長慶の下で軍事・行政の両面で手腕を発揮し、大和一国を任されるなど、三好政権内で急速にその地位を高めていった 1 。

しかし、長慶が相次ぐ身内の死によって心身ともに疲弊し、三好一族の結束が弱まると、久秀の影響力は相対的に増大していった 2 。長慶の晩年には、久秀が実権を握ったとさえ言われる。久秀は、長慶の悲しみや病に乗じて、あるいは一族内の権力闘争を巧みに利用して、自らの勢力を拡大したと考えられている。安宅冬康の誅殺に久秀の讒言が関わっていたという説 1 は、彼が長慶の判断力を曇らせ、政敵を排除しようとした可能性を示している。

長慶が権力闘争と細川氏の内部対立を利用して台頭したように、皮肉にも彼自身の政権もまた、内部の脆弱性(一族の喪失、家臣の野心)によって崩壊の危機に瀕した。これは戦国時代における権力闘争の非情なサイクルを象徴している。

C. 長慶の最期、死、そして三好義継への継承

度重なる悲劇は長慶の心身を蝕み、永禄7年(1564年)7月4日(西暦8月10日)、飯盛山城にて42歳(または43歳)で病没した 2 。その死は、失意と苦悩に満ちたものであったと伝えられる 2 。

嫡男・義興を失っていたため、長慶は弟・十河一存の子である三好義継を養嗣子として迎えていた 1 。義継は当時まだ15歳前後と若く 9 、長慶やその兄弟たちが持っていたような経験も権威も持ち合わせていなかった。彼の母が九条家の出身という高貴な血筋は 1 、後継者としての正統性を補強する意図があったのかもしれないが、戦国乱世の実力主義の中では十分な抑止力とはなり得なかった。この後継者選択は、義興の死によって生じた深刻な後継者難と、長慶の追い詰められた状況を反映している。

長慶の死は、三好氏にとって決定的な打撃となった。若年の当主・義継の下、松永久秀や三好三人衆といった有力家臣たちが権力争いを繰り広げ、三好家は急速に分裂・弱体化への道を辿ることになる 1 。

VI. 歴史的意義と永続する遺産

A. 「最初の天下人」としての三好長慶:その評価

天野忠幸をはじめとする多くの現代歴史家は、三好長慶を戦国時代における実質的な「最初の天下人」と位置づけている 3 。彼は京都及び周辺の五畿内を制圧し、将軍を追放して中央日本の最高権力者として長期間君臨した 2 。当時の「天下」が京都とその周辺地域を指すならば、長慶はその定義に合致する 6 。

しかし、彼の「天下」は主に畿内に限定されたものであり、日本全土の統一を意味するものではなかった。その政権は権力集中における重要な一歩であったが、織田信長の野心や豊臣秀吉の達成した全国規模の統一とは範囲が異なる。この「天下人」論争は、「天下」という言葉の定義そのものに依存する。長慶が当時の意味での「天下人」であったことは確かだが、それは後の全国統一を目指した天下人とは異なる類型であったと理解すべきである。彼の焦点は、おそらく畿内の覇権確立であり、全国制覇ではなかった。

B. 織田信長との比較:先駆者か、異なる道か

長慶と信長には共通点が多い。両者ともに室町幕府に挑戦し、京都支配を目指し、堺のような経済中心地の重要性を理解し 1 、鉄砲を効果的に活用した 6 。長慶の統治モデル、特に権力基盤を京都郊外に置いた点や行政革新は、信長の先駆けと見なされることもある 2 。実際に「織田信長は三好長慶の成功を継承した」との評価もある 19 。また、松永久秀のような出自にとらわれない人材登用も共通している 6 。

一方で、相違点も明確である。信長は旧体制の解体においてより急進的であり、日本統一という明確なビジョンを持っていた。長慶は革新的ではあったものの、既存の枠組みの中で活動し、将軍の象徴的役割を完全には否定しなかった 2 。信長の手段はしばしばより苛烈で、その野心は広範であった。興味深いことに、近年の研究では信長政権の革新性そのものに疑問を呈し、「中世社会の最終段階」と評する見解も出ており 20 、この比較は一層複雑なものとなる。長慶の政治的・行政的革新は、たとえそれが完全な革命でなかったとしても、畿内における権力構造と統治のあり方に大きな変化をもたらし、信長が登場する土壌を整えたと言える。信長は真空状態から出現したのではなく、長慶が既に政治のゲーム盤を大きく変えていたのである。

C. 現代の歴史解釈(今谷明、天野忠幸など)

表3:三好長慶に関する主要な歴史的評価の概要

|

歴史家/評価軸 |

主要な主張・論点 |

評価の影響 |

関連資料 |

|

今谷明 |

幕府から独立した「三好政権」の存在、細川京兆家専制の解体。長慶は幕府機構を完全には払拭できず、幕府依存の体質も残したと指摘。 |

長慶研究の深化と、「三好政権」という概念の定着に貢献。ただし、一部主張は後の研究で修正・発展。 |

2 |

|

天野忠幸 |

長慶を「戦国最初の『天下人』」と積極的に評価。三好一族の興亡を通じて、その権力構造、成功と衰退の要因を分析。 |

長慶の歴史的地位を向上させ、より中心的・肯定的な人物像を提示。 |

3 |

|

長江正一 |

1968年の著作で、長慶を単なる「梟雄」ではなく、伝統を尊重しつつ自己の権力を主張した過渡期の重要人物として再評価。 |

早期における長慶像の修正に貢献。 |

5 |

|

近年の研究全体の傾向 |

旧来の否定的・過小評価された長慶像を見直し、畿内における革新的で強力な支配者、信長の先駆者としての側面を重視。 |

戦国時代史の理解を深め、長慶を重要な研究対象として確立。 |

4 |

|

旧体制の踏襲と限界 |

幕府の行政機構や文書様式を利用し、既存の権益をある程度認めるなど、旧体制を完全に破壊したわけではない。これが穏健な権力移行を可能にした半面、政権の限界にも繋がった可能性。 |

長慶の統治の現実主義的側面と、その限界を明らかにする。 |

2 |

これらの研究動向は、長慶を単なる信長への「露払い」としてではなく、戦国時代の複雑で多極的な権力構造の中で独自の役割を果たした重要な地域的指導者として理解しようとする、より広範な歴史学の流れを反映している。三好政権が畿内を十数年間にわたり支配したという事実は、彼が信長の物語の単なる脚注以上の存在であったことを要求する。

D. 長慶が戦国時代の情勢に与えた永続的な影響

三好長慶の行動は、足利幕府の権威を著しく低下させ、その終焉を早めた。彼の統治方法、商業の掌握、軍事戦略は、後の統一者たちにとって一つのモデル、あるいは乗り越えるべき課題を提供した。また、彼の文化芸術への後援や比較的寛容な宗教政策は、畿内地域の文化に一定の足跡を残した。

VII. 結論:多面的な三好長慶像の総合

A. 主要な功績と失敗の要約

三好長慶は、一介の家臣の子から身を起こし、中央日本の支配者にまで登り詰めた。その軍事的才能、行政上の革新性、そして文化的な洗練は特筆に値する。しかし、その栄光は、相次ぐ個人的悲劇、野心的な家臣の台頭、そしておそらくは彼が築いた政権構造の固有の限界によって、最終的には翳りを見せた。

長慶の生涯は、戦国時代における典型的なパラドックスを体現している。すなわち、一時的な軍事的・政治的優位を、永続的で制度化された権力へと転換することの非常な困難さである。彼は当時の意味での「天下」を達成し 6 、広大な領土を支配し 2 、文化面でも大きな影響力を持った。しかし、彼の死後、その政権は急速に崩壊した 8 。これは、彼が戦国時代の権力ゲームの達人であった一方で、彼が構築したシステムが、彼個人の能力と、その時代の絶え間ない変動の中では究極的に持続不可能であった脆弱な家族の絆にあまりにも依存しすぎていたことを示唆している。

B. 日本史における彼の位置づけについての最終考察

三好長慶は、戦国時代の政治力学を大きく変容させ、その後の展開への道筋をつけた重要な過渡期の人物として記憶されるべきである。彼の遺産は複雑である。計り知れない権力と洗練性を備えた人物でありながら、その「天下」は最終的には束の間のものに終わった。

三好長慶の研究は、16世紀日本の統一の前提条件と課題を理解するための重要なケーススタディとして機能する。彼の成功は何が可能であったかを浮き彫りにし、一方で彼の失敗は、織田信長や豊臣秀吉のような後の人物が克服しなければならなかった障害を明らかにする。長慶の物語は、彼自身についてだけでなく、変革期における権力と統治の進化する性質についての物語でもある。三好長慶が、なぜ今なお魅力的で重要な歴史研究の対象であり続けるのか、その理由はここにある。

引用文献

- 三好長慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E9%95%B7%E6%85%B6

- 三好長慶(ミヨシナガヨシ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E9%95%B7%E6%85%B6-16803

- 「三好一族 戦国最初の『天下人』」 読書感想:歴史 (0016)|reki4 https://note.com/rekishi_info/n/n54eaa96d8592

- 「最初の天下人」三好長慶の城が地政学的に優れているといえるワケ https://diamond.jp/articles/-/301449

- 日本史のいわゆる最新の研究成果に関する問題点と、織田信長や ... https://note.com/amakijiro/n/nd447b54f6902

- 戦国武将「三好長慶」 | 大東市 https://www.city.daito.lg.jp/uploaded/attachment/25490.pdf

- 偉人たちの知られざる足跡を訪ねて 戦国乱世に畿内を制した「天下 ... https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/22_vol_196/issue/02.html

- 三好長慶の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46488/

- 戦国の天下人 三好長慶と阿波三好家 https://ailand.or.jp/wp-content/uploads/2023/03/1521b7be191e0a21ebc56d430720998f.pdf

- 三好長慶 室町幕府に代わる中央政権を目指した織田信長の先駆者 今谷明・天野忠幸 監修 http://www.miyaobi.com/publishing/products/detail.php?product_id=804

- 三好政権 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%94%BF%E6%A8%A9

- 大阪の今を紹介! OSAKA 文化力 - ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて=|関西・大阪21世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/050.html

- 三好長慶ゆかりの地 - 大阪府 https://www.pref.osaka.lg.jp/o070080/toshimiryoku/osakathemuseum/miyoshinagayoshi.html

- 松永久秀と刀/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/10528/

- 逸話とゆかりの城で知る! 戦国武将 第16回【松永久秀】派手な逸話に彩られた戦国きっての悪人の素顔 - 城びと https://shirobito.jp/article/1604

- 10分で読める歴史と観光の繋がり 真の敵は足利将軍だった。将軍義輝と三好長慶の対立、織田信長が掲げた天下布武 ゆかりの初代二条城、小田原城、岐阜城、紀州根来寺 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2022/12/10/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%80%80%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%95%B5%E3%81%AF%E5%B0%86%E8%BB%8D%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82%E4%B8%89/

- 三好長慶 - NHK大河ドラマに!!! - 徳島県人会近畿連合会 https://kinki-tokushimakenjinkai.betoku.jp/article/2015102100020/file_contents/kyougikai_kansai.pdf

- 三好長慶 - NHK大河ドラマに!!! - 徳島県人会近畿連合会 https://kinki-tokushimakenjinkai.betoku.jp/article/2015102100020/file_contents/miyoshipamphlet.pdf

- <講演要旨> 三好長慶の生涯 三好長慶は千利休とは同い年で、織田信長より 12 歳年上です - 徳島経済同友会 https://t-doyukai.jp/mn/wp-content/uploads/2019/03/9047ee8dd653120f0e883fb1531d127f.pdf

- 織田信長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7