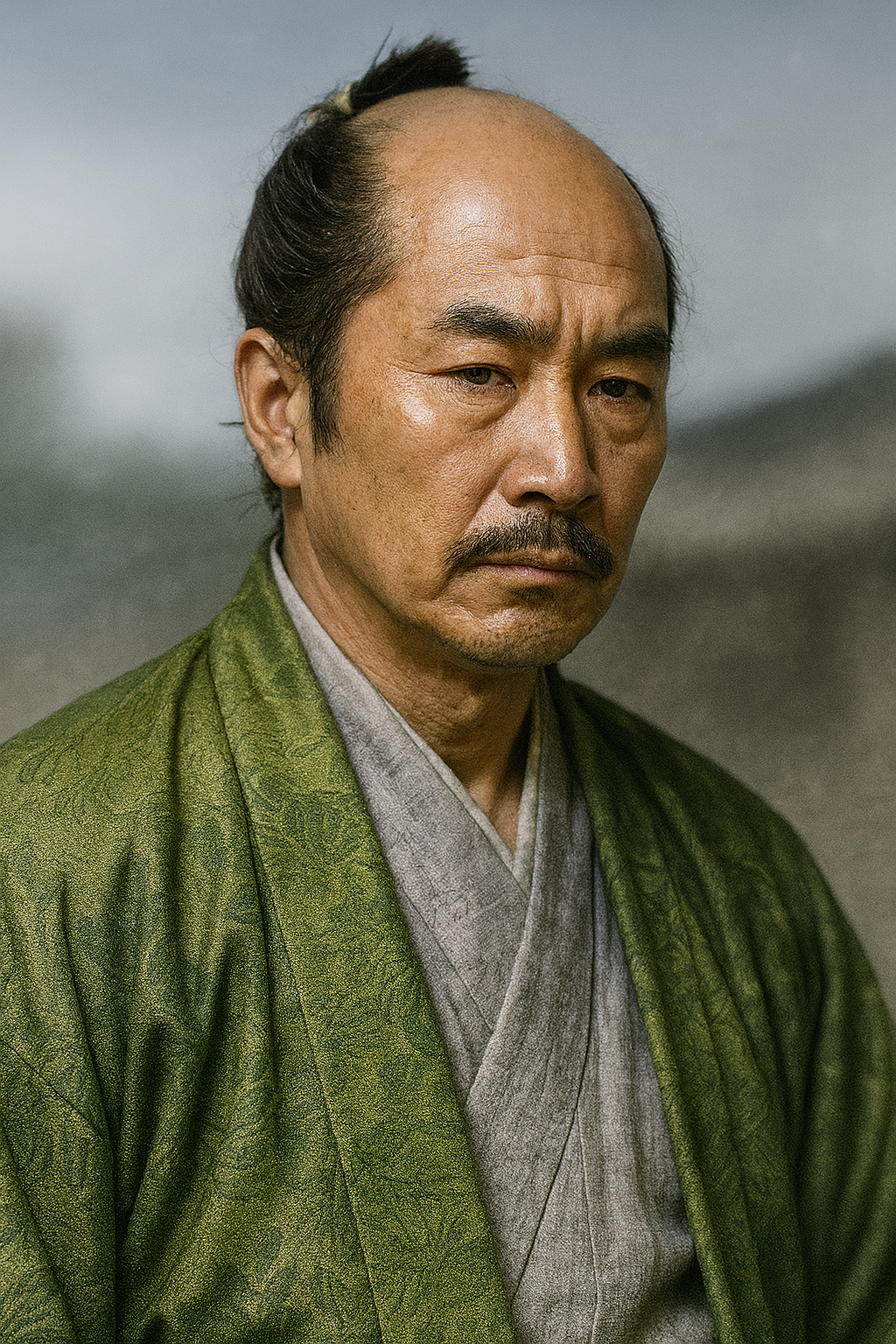

三浦貞盛

美作三浦氏の武将。甥・貞勝の死後、毛利氏の支援を得て高田城を奪回し一族を再興。しかし、豊臣秀吉の中国攻めによる和睦で高田城を明け渡し、失意のうちに生涯を閉じた悲運の武将。

乱世の残光、備中三浦氏の再興に生涯を捧げた武将 ― 三浦貞盛の実像

序章:歴史の片隅に埋もれた執念の武将

日本の戦国時代史は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下人の物語を中心に語られることが多い。しかし、その華々しい歴史の陰には、彼らが統一する以前の日本列島を舞台に、自らの「家」の存続を賭して知力と武力の限りを尽くした無数の地方武将が存在した。彼らの多くは歴史の奔流に飲み込まれ、その名を後世に留めることさえ稀である。本稿で光を当てる三浦貞盛(みうら さだもり)もまた、そうした武将の一人である。

彼の名は、甥である三浦貞勝を死に追いやった仇敵・三村元親の死を好機と捉え、失われた本拠地・高田城を奪回し、滅亡の淵にあった一族を再興させた功績によって、わずかに知られている。しかし、この「忠臣による仇討ちと家門再興」という一見単純な物語の裏には、約十年にも及ぶ雌伏の歳月、巨大勢力である毛利氏の戦略的意図を巧みに利用した高度な政治判断、そして再興がもたらした束の間の栄光と、その後の抗いがたい時代の変化によって全てが水泡に帰すという、壮絶な生涯が隠されている。

本報告書は、三浦貞盛を単なる「忠臣」という一面的な評価から解き放ち、その出自から前半生、主家の滅亡、そして再興劇の全貌と悲劇的な結末までを徹底的に追跡する。彼の行動原理を、当時の備中・美作(現在の岡山県北部)を巡る複雑な政治情勢の中に位置づけることで、戦国後期における地方豪族の生存戦略の厳しさと、一個人の執念が歴史に刻んだ一瞬の輝きを立体的に描き出すことを目的とする。

三浦貞盛 関連略年表

|

西暦(和暦) |

三浦貞盛・三浦氏の動向 |

備中・美作の情勢 |

中央(天下)の情勢 |

|

不詳 |

三浦貞久の子または弟として誕生。 |

尼子氏、毛利氏、浦上氏が勢力争いを繰り広げる。 |

- |

|

1566(永禄9) |

高田城が陥落し、当主・貞勝が自刃。三浦氏本家が滅亡。貞盛は浪人となる。 |

三村元親、毛利氏の支援を受け備中をほぼ統一。 |

織田信長、美濃を平定。上洛の準備を進める。 |

|

1574(天正2) |

(雌伏期間) |

宇喜多直家、主君・浦上宗景を追放し毛利氏から離反。 |

織田信長、伊勢長島一向一揆を殲滅。 |

|

1575(天正3) |

毛利氏の支援を得て高田城を奪回。甥の貞広を擁立し、三浦氏を再興させる。 |

三村元親、宇喜多直家の謀略により暗殺される。「備中騒乱」が終結。 |

長篠の戦いで織田・徳川連合軍が武田軍に大勝。 |

|

1582(天正10) |

毛利氏と羽柴秀吉の和睦条件により、高田城を宇喜多氏に明け渡すことを余儀なくされる。 |

備中高松城の戦い。毛利氏と羽柴氏が和睦。 |

本能寺の変。山崎の戦い。清洲会議。 |

|

1585(天正13) |

失意のうちに死去。 |

宇喜多秀家、岡山城を本拠に備前・美作・備中東部を支配。 |

豊臣秀吉、関白に就任。四国を平定。 |

第一部:動乱の舞台 ― 備中・美作と三浦一族

三浦貞盛の生涯を理解するためには、まず彼が生きた時代と場所、そして彼が背負った「三浦」という家の歴史的背景を把握する必要がある。

主要登場人物と所属勢力一覧

|

人物名 |

所属勢力 |

貞盛との関係 |

主要な動向 |

|

三浦 貞盛 |

三浦氏 |

本稿の主人公 |

一族再興の中心人物。卓越した戦略眼を持つ。 |

|

三浦 貞勝 |

三浦氏 |

甥(滅亡時の当主) |

三村元親に攻められ自刃。貞盛の行動の原点となる。 |

|

三浦 貞広 |

三浦氏 |

甥(再興後の当主) |

貞盛に擁立され、再興三浦氏の象徴となる。 |

|

三村 元親 |

三村氏→毛利氏→離反 |

仇敵 |

貞勝を滅ぼすが、後に宇喜多直家に暗殺される。 |

|

宇喜多 直家 |

浦上氏→独立(織田方) |

策謀家(間接的な好機提供者) |

元親を暗殺し「備中騒乱」を引き起こすことで、結果的に貞盛に再興の機会を与える。 |

|

毛利 輝元 |

毛利氏 |

後援者 |

備中における対宇喜多戦略の一環として、貞盛の再興を支援する。 |

|

粟屋 元秀 |

毛利氏 |

援軍の将 |

毛利氏の武将として、貞盛の高田城奪回を直接支援する。 |

第一章:備中三浦氏の系譜と勢力基盤

備中三浦氏は、その出自を鎌倉時代の相模国(現在の神奈川県)の名門・三浦氏に持つとされる一族である。承久の乱の功績により、西遷して備中・美作国境地帯に所領を得て、土着した国人領主であった。彼らの本拠地は、現在の岡山県真庭市にあった高田城であり、周辺地域に勢力を張っていた。

しかし、貞盛が生きた十六世紀中盤、三浦氏が置かれた地理的環境は極めて過酷であった。その所領は、西の安芸国から東進する毛利氏、北の出雲国から南下する尼子氏、そして東の備前国から西進する浦上氏(後に宇喜多氏)という、当時中国地方を代表する三大勢力の勢力圏がまさに衝突する地点に位置していた。この地政学的な位置づけは、三浦氏の運命を大きく左右することになる。

彼らは独立した領主というよりも、これら大国の間で翻弄される「戦略的緩衝材」としての役割を強いられていた。ある時は尼子氏に属して毛利氏と戦い、またある時は毛利氏の圧力を受けて従属するなど、常に周囲の顔色を窺いながら、巧みな外交によってかろうじて家の存続を図るという、綱渡りのような状況にあった。自らの意思で独自の外交戦略を展開する余地は極めて限定的であり、その行動は常に周辺大国の思惑に規定されていた。この脆弱な立場こそが、後に三浦氏本家が滅亡し、そして貞盛による執念の再興劇が生まれる土壌となったのである。

第二章:三浦貞盛の出自と前半生

三浦貞盛の出自については、史料によって記述が分かれている。備中三浦氏の当主であった三浦貞久の弟とする説が一般的であるが、一説には貞久の子であったともされる。しかし、後の行動で彼が当主の座に就かず、亡き当主・貞勝の弟である貞広を擁立した点などを考慮すると、貞勝の叔父、すなわち貞久の弟であったとする説がより蓋然性が高いと考えられる。

仮に貞久の弟であった場合、貞盛は家督を継ぐ立場にはなかった。当時の武家社会の慣習からすれば、兄である当主・貞久、そしてその跡を継いだ甥の貞勝を補佐する一門の将として、家中の軍事や政務の一翼を担っていたと推測される。しかし、この時期の貞盛の具体的な活動を伝える史料は極めて乏しい。この記録の欠如は、彼がまだ歴史の表舞台に立つ前の、三浦家という組織を構成する数多の駒の一つに過ぎなかったことを物語っている。彼がその名を歴史に刻むのは、皮肉にも、彼が仕えるべき主家が滅亡するという最大の悲劇を迎えてからのことであった。

第二部:落日と雌伏の時

三浦氏が長年続けてきた危ういバランスは、毛利氏の中国地方制覇という巨大な地殻変動によって、ついに崩壊の時を迎える。

第三章:本家の滅亡 ― 高田城の陥落(永禄九年)

永禄年間(1558年~1570年)、毛利元就は長年の宿敵であった尼子氏を滅ぼすべく、その本拠地である月山富田城への総攻撃を開始した。この毛利氏の中国地方統一事業と連動して、備中・美作地域への圧力も一層強まった。毛利氏は、備中の有力国人であった三村家親・元親父子を支援し、同地域の平定を進めさせた。

当初、三浦氏は三村氏と敵対関係にあったが、勢力の差は歴然としていた。永禄9年(1566年)、三村元親は毛利軍の支援を背景に、三浦氏の本拠地・高田城へ大軍を差し向けた。城兵は奮戦したものの、衆寡敵せず、ついに城は陥落。当主であった三浦貞勝は城中で自刃し、ここに備中三浦氏の嫡流は事実上滅亡するに至った。高田城をはじめとする三浦氏の旧領は、すべて三村氏の支配下に置かれた。

この時、貞盛が城内で籠城戦に参加していたのか、あるいは城外で別動隊を率いていたのか、その動向は定かではない。しかし、いずれにせよ、彼は主君と本拠地、そして所領のすべてを失い、一族の家臣たちと共に離散し、先の見えない浪々の身となったのである。

第四章:雌伏の日々 ― 再興への誓い(永禄九年~天正三年)

高田城陥落から、貞盛が再び歴史の表舞台に姿を現す天正3年(1575年)までの約九年間、彼の足跡を直接示す史料はほとんど存在しない。この期間、彼は歴史から完全に姿を消したかのように見える。しかし、この沈黙の歳月こそが、彼の後半生を決定づける重要な意味を持っていた。

この雌伏の期間は、単なる逃亡や潜伏ではなかった。それは、一族再興という一点の目標に向けられた、極めて戦略的な待機期間であったと解釈できる。貞盛は、主家を滅ぼした三村氏の力が強大であり、毛利氏という巨大な後ろ盾を持つ現状では、単独でいかに兵を集めても勝ち目がないことを痛いほど理解していたはずである。彼の目的は、無謀な突撃による玉砕ではなく、あくまで「家の再興」であった。

そのためには、二つの条件が揃う必要があった。第一に、仇敵である三村氏の勢力に何らかの形で陰りが見え、その支配体制に揺らぎが生じること。第二に、その三村氏を打倒しうる、強力な後ろ盾を得られること。貞盛はこの二つの条件が満たされる「時」が来るのを、ひたすら待ち続けたのである。旧領に近い山中に潜んだか、あるいは他国の縁故を頼って身を寄せたか定かではないが、彼はこの間に、離散した旧臣たちと密かに連絡を取り続け、情報網を維持し、来るべき日に備えていたと推測される。この九年間の忍耐と準備が、彼の人間性を深くし、冷徹な戦略眼を磨き上げ、彼の最大の武器となった。

第三部:一閃の好機 ― 高田城奪回

永禄9年(1566年)の滅亡から九年。貞盛が待ち続けた「時」は、彼の予想を遥かに超える形で、備前国から訪れた。

第五章:備中騒乱 ― 宇喜多直家の暗躍

天正2年(1574年)、中央で天下布武を進める織田信長と結んだ備前の宇喜多直家が、突如として主君であった浦上宗景を播磨国へ追放し、事実上の下剋上を成し遂げた。これにより、直家は毛利氏からの自立を宣言し、両者の関係は急速に悪化する。

この状況で、直家はその謀略の才を遺憾なく発揮する。彼は、当時毛利氏の有力な与力大名として備中を支配していた三村元親に対し、毛利氏からの離反を唆したのである。元親は、自らの勢力拡大の好機と見たのか、この誘いに乗り、長年従属してきた毛利氏に反旗を翻した。これが、世に言う「備中騒乱」の始まりである。

しかし、これは全て直家の策略であった。毛利氏と三村氏が争い、双方が疲弊することこそが彼の狙いであった。そして天正3年(1575年)、直家は毛利氏と通じ、鉄砲の名手を送り込んで三村元親を暗殺するという離れ業をやってのける。当主を失った三村軍は総崩れとなり、備中における三村氏の統制力は一日にして瓦解した。かつて三浦氏を滅ぼした強大な権力は消え去り、備中・美作国境地帯に巨大な権力の空白が生じたのである。

第六章:電光石火の軍事行動

三村元親の死。この報は、雌伏を続けていた三浦貞盛にとって、まさに千載一遇の好機であった。彼はこの一瞬の隙を逃さず、電光石火の行動を開始する。その作戦は、周到に計算された三段階のプロセスを経て実行された。

第一段階は、兵力の結集である。貞盛は直ちに潜伏していた旧臣たちに檄を飛ばし、兵を集めた。九年という長い歳月にもかかわらず、彼の下に旧臣たちが馳せ参じたという事実は、彼が雌伏期間中にいかに家臣団との絆を維持し、再興への情熱を共有し続けていたかを物語っている。

第二段階は、作戦の成否を分ける最も重要な要素、政治工作であった。貞盛は、集めた兵を率いて単独で行動するのではなく、まず毛利氏に使者を送り、その支援を取り付けることに全力を注いだ。これは単なる助命嘆願や援軍要請ではなかった。彼の提案は、毛利氏が置かれた戦略的状況に完璧に合致する、高度な政治的取引であった。

この時の毛利氏の立場を分析すると、貞盛の価値が浮かび上がる。

- 毛利氏は、裏切った三村氏の一族を完全に滅ぼし、その旧領を確保する必要があった。

- 同時に、西から圧力を強める宇喜多直家の勢力拡大を食い止めるための防波堤が必要であった。

- しかし、毛利氏が三村氏の旧領を直接支配しようとすれば、現地の国人たちの反発を招き、統治が不安定になるリスクがあった。

まさにこの時、三村氏に深い恨みを持ち、かつその所領(高田城周辺)に対して正統な領有権を主張できる三浦貞盛が現れたのである。貞盛は、毛利氏にとって、①三村残党勢力を討伐するための「大義名分」、②宇喜多氏の西進を阻む最前線の「防波堤」、そして③旧三浦領を円滑に間接統治するための「代理人」という、一石三鳥の価値を持つ、またとない存在であった。したがって、貞盛が毛利輝元から支援の約束を取り付けた のは、一方的な嘆願の結果ではなく、双方の利害が完全に一致したことによる、必然的な戦略的提携であったと言える。

第三段階は、実際の軍事作戦の実行である。毛利氏は、貞盛の期待に応え、粟屋元秀らを将とする援軍を派遣した。この毛利軍を中核とした貞盛の軍勢は、一路、高田城へと進軍する。城を守る三村方の兵は、当主・元親の突然の死によって指揮系統が混乱し、士気も低下していた。そこに、正統な城主の血を引く三浦氏が、強大な毛利軍を伴って現れたのである。城内から内応者が出た可能性も高く、大規模な戦闘が行われたという記録もないまま、貞盛は驚くほど速やかに、かつての故郷である高田城の奪回に成功した。永禄9年の落城から、実に九年の歳月が流れていた。

第七章:三浦氏再興と貞広の擁立

高田城を奪回し、一族再興という大願を成就させた貞盛は、ここで極めて重要な政治的決断を下す。彼は、自らが新たな当主となる道を選ばなかった。代わりに、かつて自刃した当主・貞勝の弟であり、自身の甥にあたる三浦貞広を探し出し、彼を三浦氏の新たな当主として擁立したのである。

この行動は、貞盛の深慮遠謀を示すものであった。もし彼が自ら当主の座に就いていれば、家中の一部からは「叔父による家督簒奪」と見なされ、旧臣たちの完全な支持を得られないリスクがあった。特に、長年の潜伏を経て集まった家臣団の結束を維持するためには、一点の曇りもない正統性が必要であった。亡き主君の実弟である貞広を当主として立てることで、貞盛はあくまで「正統な後継者を補佐する忠臣」という立場を貫き、一族の求心力を最大化することができた。

さらにこの行動は、後援者である毛利氏に対する強力なメッセージともなった。私心を捨てて主家の再興に尽くす貞盛の姿は、彼が信頼に足る人物であることを毛利氏に示し、両者の協力関係をより強固なものにした。貞盛は、貞広の後見人として、事実上の最高権力者として采配を振るうことになったが、その権力基盤は、この「貞広擁立」という巧みな一手によって、盤石なものとなったのである。

第四部:残光、そして終焉

九年の雌伏を経て、三浦貞盛の執念はついに実を結んだ。しかし、彼が取り戻した栄光は、戦国末期の巨大な権力闘争の波に翻弄され、あまりにも短いものに終わる。

第八章:束の間の栄光とその後の三浦氏

高田城に帰還し、貞広を当主として再興を果たした三浦氏は、毛利氏の庇護の下で、束の間の安定期を迎えた。貞盛は後見人として、荒廃した領国の復興と経営にその手腕を発揮したであろう。失われた故郷を取り戻し、一族を再興させた彼の喜びは、計り知れないものがあったに違いない。

しかし、その立場はもはやかつてのような独立した国人領主ではなく、巨大勢力・毛利氏の方面軍の一つに組み込まれた、従属的な存在であった。三浦氏の運命は、毛利氏全体の対外戦略、特に東方における対宇喜多・対織田戦略に完全に左右されることになった。そして、その脅威はすぐそこまで迫っていた。

中央で勢力を拡大した織田信長は、羽柴秀吉を総大将とする中国方面軍を派遣。秀吉は宇喜多直家・秀家父子を味方につけ、毛利領へと猛烈な勢いで侵攻してきた。三浦氏が治める高田城は、奇しくも再び、毛利氏と新たな敵(織田・宇喜多連合)が激突する最前線となってしまったのである。

天正10年(1582年)、秀吉による備中高松城水攻めの最中に本能寺の変が勃発。この歴史的激変を受け、毛利氏と羽柴氏は和睦を結ぶ。この和睦交渉の結果、両勢力の境界線が画定され、備前・美作両国は宇喜多氏の所領とすることが決定された。この決定は、美作国に位置する高田城を本拠とする三浦氏にとって、死刑宣告に等しいものであった。自らの後ろ盾である毛利氏の方針によって、彼らは再び、血と執念で取り戻した高田城を、今度は戦うことなく明け渡さざるを得なくなったのである。

第九章:三浦貞盛の最期と歴史的評価

生涯を捧げた一族再興の夢が、自らの力の及ばない、大勢力間の政治的取引によって無に帰した。この時の貞盛の絶望と失意は、いかばかりであっただろうか。高田城を追われた三浦一族は、毛利氏に従って安芸国へと移住したとされる。そして貞盛は、そのわずか三年後の天正13年(1585年)、失意のうちにその波乱の生涯を閉じた。彼の墓は、かつての所領であった真庭市内の蓮華寺にあり、今も静かに故郷の山々を見守っている。

三浦貞盛の生涯は、戦国時代後期における地方豪族、いわゆる国人衆が辿った運命の限界と、その悲哀を象徴している。彼は、類稀なる忍耐力、状況を的確に読む戦略眼、そして巨大勢力を利用する政治力を駆使して、一度は完全に滅びた一族の再興という、奇跡的な偉業を成し遂げた。これは、一個人の武将が成し遂げた成果としては、最大級の成功例と言ってよい。

しかし、その成功の基盤は、毛利氏と宇喜多氏(三村氏)の対立という、極めて不安定なパワーバランスの上に成り立っていたに過ぎなかった。織田・豊臣による天下統一という、より巨大で抗いようのない歴史の奔流がそのバランスを根底から覆した時、彼の十数年にわたる努力と執念は、あまりにもあっけなく水泡に帰した。個人の能力や知略ではどうにもならない時代の大きな変化に翻弄された彼の生涯は、まさに天下統一の過程で吸収され、淘汰されていった数多の国人領主たちが抱いたであろう無念と誇りの縮図であった。

歴史は、三浦貞盛という人物に多面的な評価を与える。

一つは、滅びた主家を再興させた「忠臣」としての姿。その執念は、武士の鑑として賞賛されるに値する。

一つは、巨大勢力間の力学を冷静に読み解き、自らの目的のために利用する、したたかな「現実主義者」としての姿。彼の行動は、単なる情念だけでは説明できない。

そしてもう一つは、生涯を捧げた目標が、自らのあずかり知らぬところで潰えてしまった「悲劇の英雄」としての姿。

真実の三浦貞盛は、これら全ての側面を併せ持つ、複雑で深みのある一人の人間であった。

結論:三浦貞盛が後世に遺したもの

本報告書で詳述した通り、三浦貞盛は、歴史の片隅に埋もれた単なる一介の武将ではない。彼は、主家の滅亡という絶望的な状況から立ち上がり、九年間の雌伏という忍耐の時を経て、時代の変化を鋭敏に察知し、敵対する巨大勢力の力学を巧みに利用して一族の再興を成し遂げた、稀代の戦略家であった。彼の高田城奪回劇は、周到な準備、的確なタイミングの把握、そして高度な政治交渉が一体となった、地方豪族による起死回生の策として、特筆に値する。

しかし同時に、彼の生涯は戦国という時代の残酷な本質をも浮き彫りにする。それは、個人の武勇や知略がもはや決定的な意味を持たず、より大きな地政学的、政治的構造によって人々の運命が左右されていく時代への転換期であったことを示している。貞盛の成功は、大勢力間の対立という隙間を突いた結果であり、その失敗は、天下統一という抗いがたい潮流によってその隙間が埋められた結果であった。

彼の人生は、成功と失敗を通じて、戦国乱世の最終局面で歴史から姿を消していった数多の地方豪族たちの無念と誇り、そしてその生存戦略の輝きと限界を、現代に静かに伝えている。三浦貞盛の名は、天下人の歴史の影に隠れながらも、自らの「家」を守るために最後まで戦い抜いた者たちの存在を、我々に思い起こさせるのである。