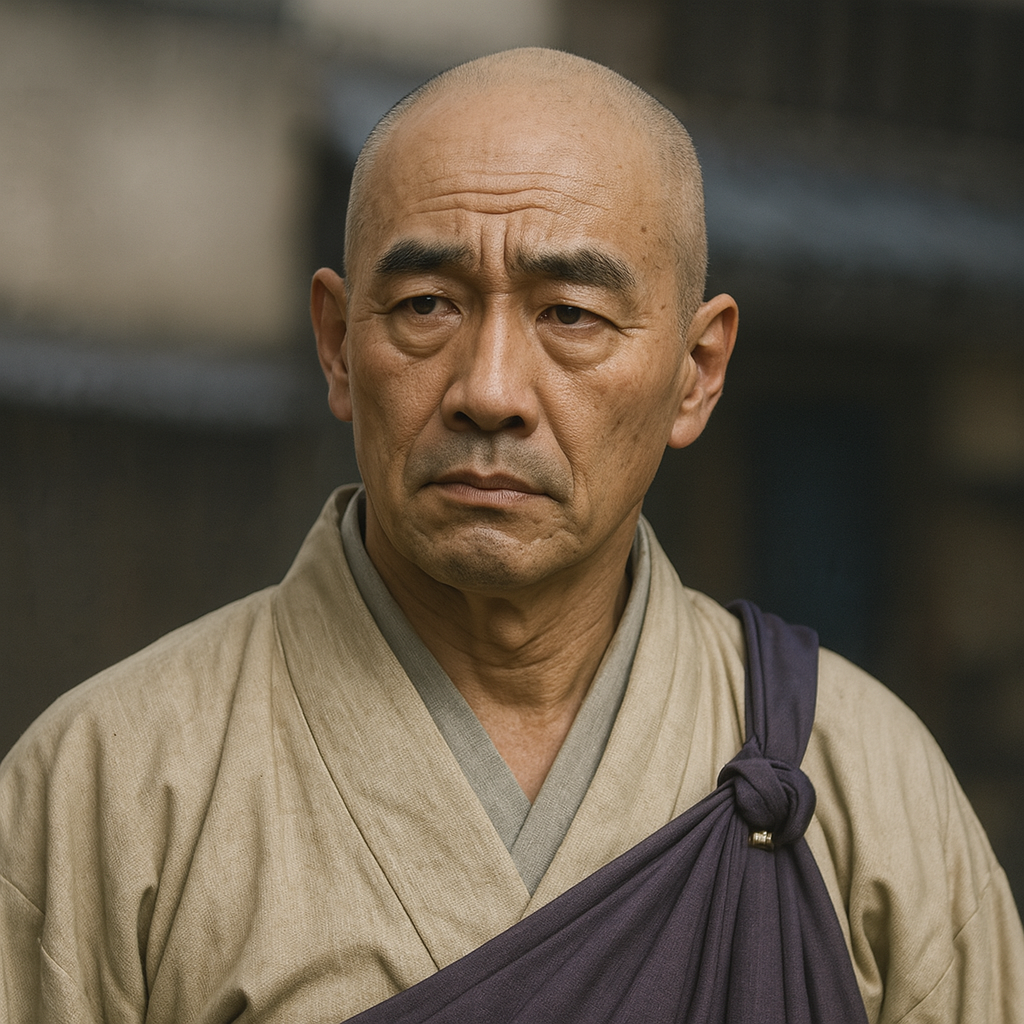

下間頼照

下間頼照は本願寺坊官。越前一向一揆の総大将として越前を支配するも、重税と圧政で門徒の反発を招き、織田信長軍侵攻時に高田派門徒に殺害された。

下間頼照 ―本願寺の理想と越前の現実の狭間で―

序章:悲劇の越前守護、下間頼照

戦国時代の日本において、宗教勢力は時に世俗の大名を凌駕するほどの力を持った。その中でも最大の勢力を誇ったのが、浄土真宗本願寺教団である。彼らが織田信長と繰り広げた10年に及ぶ石山合戦は、日本の歴史の行方を左右する一大決戦であった。この激動の時代、本願寺法主・顕如の命を受け、北陸の要衝・越前国(現在の福井県)に派遣され、一向一揆の総大将として信長と対峙した一人の武将がいた。その名を下間頼照(しもつま らいしょう)という 1 。

永正13年(1516年)に生まれ、天正3年(1575年)にその生涯を閉じた頼照は、通称を筑後法橋と称し、本願寺の行政と軍事を担う坊官として重きをなした人物である 1 。彼は朝倉氏滅亡後の混乱に乗じて越前を平定し、事実上の「守護」として君臨、本願寺による「仏法領国」の実現を目前にした。しかし、その支配はわずか一年半で崩壊する。彼の最期は、信長軍との華々しい合戦の末ではなかった。自らが率いるはずの門徒からの離反、そして同じ浄土真宗の別宗派である高田派の門徒による殺害という、極めて悲劇的かつ皮肉な結末であった 2 。

下間頼照の生涯は、単なる一敗将の物語ではない。それは、「本願寺 対 織田信長」という単純な対立構造では捉えきれない、戦国時代の複雑な力学を映し出す鏡である。彼の悲劇の核心には、「中央(本願寺)の戦略と地方(越前)の実情の乖離」、「教団内部における権力闘争」、そして「宗派間の根深い確執」という、幾重にも重なった断層線が存在した。本報告書は、これらの複合的な要因を丹念に解き明かし、本願寺の理想と越前の現実の狭間で苦闘し、散っていった下間頼照という人物の実像に迫るものである。

表1:下間頼照 人物概要表

|

項目 |

詳細 |

|

姓名 |

下間 頼照(しもつま らいしょう) |

|

別名 |

頼昭、述頼(じゅつらい)、源次(幼名)、理乗(法名) 1 |

|

官位・通称 |

筑後守、筑後法橋 1 |

|

生没年 |

永正13年(1516年) - 天正3年(1575年) 1 |

|

家族構成 |

父:下間頼清、子:下間仲孝 1 |

|

主な役職 |

本願寺坊官、奏者、越前一向一揆総大将、越前守護(実質的) 1 |

第一部:本願寺の臣、下間氏

下間頼照という個人の行動原理を理解するためには、まず彼が属した「下間氏」という一族と、彼らが本願寺教団内で担った特異な役割について深く知る必要がある。下間氏は単なる家臣ではなく、本願寺という巨大宗教国家の運営を支える不可欠な装置であった。

第一章:下間氏の出自と本願寺教団における役割

第一節:親鸞の時代に遡る下間氏の起源

下間氏の歴史は、浄土真宗の宗祖・親鸞の時代にまで遡る 8 。伝承によれば、その祖は摂津源氏の流れを汲む源頼政の玄孫・源宗重とされる 4 。承久元年(1219年)、宗重は同族の反乱に連座して処刑されそうになるが、偶然通りかかった親鸞の説法によって助命され、深く感銘を受けてその弟子となった 8 。後に親鸞が常陸国下妻(しもつま、現在の茨城県下妻市)に庵を構えたことを記念し、宗重は「下妻」を姓とし、これが転じて「下間」となったと伝えられている 8 。

この出自伝承が史実であるか否かは別として、重要なのは、下間氏が教団の黎明期から法主と運命を共にしてきた譜代の臣であるという由緒を、一族のアイデンティティとしてきた点である。彼らは当初、親鸞の御影を祀る御影堂の鍵を管理する「鎰取役(かぎとりやく)」や、教義の伝授を行う「御堂衆」といった宗教的役割を担っていたが、時代が下るにつれて本山の事務や俗事を担う「寺侍」へとその役割を変化させていった 8 。そして戦国時代に至り、本願寺が強大な政治・軍事勢力へと変貌を遂げる中で、下間氏はその運営の中核を担う存在として歴史の表舞台に登場するのである。

第二節:「坊官」および「奏者」の職務 ―本願寺の世俗と信仰を繋ぐ者たち

戦国期の下間氏の役割を象徴する職務が「坊官(ぼうかん)」と「奏者(そうしゃ)」である。

坊官 は、本願寺が永禄2年(1559年)に門跡寺院に列せられたことに伴い、正式に制度化された役職である 8 。彼らは法体のまま帯刀を許され、本願寺のあらゆる世俗的業務を主管した 10 。その職務は、石山本願寺内の行政、財政管理、寺内町における裁判権の行使といった内政に留まらない 11 。朝廷や幕府、諸大名との外交交渉、さらには各地で蜂起する一向一揆の軍事指揮官として派遣されるなど、その権限は極めて広範にわたっていた 11 。まさに彼らは、法主・顕如という「聖」なる存在と、門徒や外部社会という「俗」なる世界とを媒介する、教団の神経系統そのものであった 11 。坊官の存在は、本願寺が単なる宗教団体ではなく、大名に匹敵する政治・軍事・経済の機能を持つ「戦国領主」であったことを何よりも雄弁に物語っている。

奏者 は、坊官の中でも特に枢要な地位を占めた。法主への取次役であり、法主の意思を内外に伝達する役割を担った 6 。具体的には、法主の名で発給される命令書である「御書添状(ごしょそえじょう)」や「御印書(ごいんしょ)」を作成・発行し、諸国の門徒や武将へ伝達する権限を持っていた 6 。情報は力であり、法主の権威を直接代行する奏者は、教団の意思決定に絶大な影響力を持った。石山合戦期には、下間頼廉・下間頼龍・下間仲孝らによる3人制が確立され、彼らは軍事指揮官としても「大坂之左右之大将」と称されるほどの活躍を見せた 6 。

第三節:一族における頼照の立場 ―「傍流」からの台頭と奏者への就任

複数の史料が、下間頼照を下間一族の中では「やや傍流にあたる」と記している 1 。当時の下間氏の嫡流は、頼照の叔父の系統である下間頼慶に始まり、その子・光頼、孫・頼総へと受け継がれる「丹後守」を名乗る家系であった 8 。平時であれば、奏者のような要職は嫡流やそれに準ずる家柄で占められるのが常であった。

しかし、頼照のキャリアは異例の展開を辿る。元亀2年(1571年)、石山合戦の最中に、奏者の一人であり嫡流の当主でもあった下間頼総が死去、あるいは失脚した 6 。この権力の中枢に生じた空白を埋めるべく抜擢されたのが、下間頼照であった 6 。

この「傍流からの抜擢」は、石山合戦という未曾有の国難に直面した本願寺、特に法主顕如の人事政策の変化を象徴している。信長包囲網の一翼を担い、畿内、東海、北陸の全方位で戦争を遂行していた本願寺にとって、軍事・行政の両面に通じた有能な人材の確保は喫緊の課題であった。このような危機的状況下においては、旧来の家格や血統よりも、実務能力と法主個人への忠誠心が、人材登用の重要な基準となった可能性が高い。顕如が傍流の頼照を奏者に抜擢し、さらにそのわずか3年後には越前一国の統治という重責を託した事実は 2 、顕如が頼照の能力を極めて高く評価していたことを示唆している。頼照の台頭は、戦国時代に広まった「実力主義」の波が、本願寺という伝統的な宗教組織の内部にまで及んでいたことを示す一例と解釈できよう。

第二部:越前一向一揆と頼照

奏者として本願寺の中枢に加わった頼照の運命を大きく変えたのが、越前の地であった。朝倉氏滅亡後の混乱の中から生まれた「百姓の持ちたる国」を、本願寺の確固たる領国へと変えるべく、彼は総大将として北陸の大地に降り立った。

第二章:越前平定 ―「百姓の持ちたる国」の誕生

第一節:朝倉氏滅亡後の権力闘争と一向一揆の蜂起

天正元年(1573年)8月、織田信長は電光石火の進軍で越前を席巻し、長年同国を支配した戦国大名・朝倉義景を滅ぼした 2 。信長は、越前の統治を元朝倉家臣で寝返った桂田長俊(前波吉継)に任せたが、これが新たな混乱の火種となる 2 。

長俊の支配に反発した同じく元朝倉家臣の富田長繁は、天正2年(1574年)1月、民衆を扇動して一揆を起こし、長俊を一乗谷に攻め滅ぼした 2 。しかし、勝利の余勢を駆った長繁の独善的な振る舞いは、すぐに彼を一揆衆から孤立させた。指導者を失った一揆衆は、隣国・加賀で門徒を率いていた本願寺の坊官、七里頼周(しちり よりちか)を新たな指導者として招請し、今度は富田長繁を討ち滅ぼしたのである 2 。この一連の目まぐるしい権力闘争の末、越前は織田家の支配からも、旧来の武士の支配からも脱し、一向宗門徒が実権を握る、いわゆる「百姓の持ちたる国」という特異な状態へと至った 16 。

第二節:法主顕如による総大将任命とその戦略的意図

越前が一揆の手に落ちたという報は、石山本願寺の顕如を動かした。顕如にとって、越前は信長包囲網を再構築するための、またとない戦略拠点であった。しかし、自然発生的な一揆を放置すれば、内紛や外部勢力による切り崩しで、せっかくの好機を失いかねない。本願寺は、加賀で100年近くにわたり門徒の国を維持してきた経験から、一揆を教団の厳格な統制下に置く必要性を痛感していた 7 。

そこで顕如が白羽の矢を立てたのが、奏者として手腕を発揮していた下間頼照であった。天正2年(1574年)2月、顕如は頼照を越前一向一揆の「惣大将」に任命し、現地へ派遣した 2 。これは、越前を単なる門徒の自治領ではなく、本願寺の直接的なコントロール下にある「仏法領国」とし、対信長戦争の兵站基地、そして前線基地として機能させるという明確な戦略的意図に基づく決定であった 7 。

第三節:豊原寺を本拠とした越前支配体制の確立

越前に赴任した頼照は、その本拠地として坂井郡の豊原寺(とよはらじ)を選んだ 2 。この選択には、単なる地理的な利便性を超えた、高度に政治的かつ象徴的な意味が込められていた。豊原寺は天台宗の寺院であり、白山信仰の拠点「越前馬場」として、同じく白山系の平泉寺と並び、越前で絶大な権勢を誇っていた旧来の宗教的権威であった 19 。かつては朝倉氏に味方し、一向一揆と激しく敵対した歴史も持つ 19 。一向一揆勢は、この豊原寺を武力で降伏させた上で、頼照の本陣としたのである 19 。これは、越前における旧来の権威に対する、新たな支配者・本願寺の完全な勝利を可視化する示威行為であった。ライバル教団の聖地に本陣を構えることで、本願寺の権威が越前全土に及んだことを内外に宣言する、極めて強力な象徴操作であったと言える。

頼照は豊原寺を拠点に、最後の抵抗勢力であった朝倉景鏡(義景を裏切り信長に降ったが、一揆に攻められ平泉寺に立て籠もっていた)らを攻め滅ぼし、越前を完全に平定した 16 。こうして、ついに越前は実質的な本願寺領国として、その歴史の新たな一歩を踏み出したのである。

第三章:越前の統治者 ― 圧政と内部崩壊

越前の支配者となった頼照であったが、彼の統治は平穏とは程遠かった。本願寺中央の論理を越前の現実に適用しようとした彼の政策は、深刻な軋轢を生み、やがて内部からの崩壊を招くことになる。

第一節:事実上の「守護」としての統治と権限

頼照は、軍記物である『朝倉始末記』などにおいて「守護」と呼ばれている 2 。これは単なる呼称ではなく、彼が発給した寺領安堵状や旧朝倉家臣への知行安堵状が複数現存することからも裏付けられるように 7 、彼が事実上の領国主君として越前に君臨していたことを示している。

頼照は、朝倉氏の統治機構を巧みに継承・利用した。足羽郡の郡司に下間和泉守(頼照の子、あるいは一族か)、大野郡司に加賀一揆の猛将・杉浦玄任、府中(現在の越前市)周辺の郡司に七里頼周を任命し、彼らを通じて領国支配を行った 7 。これは、方面軍司令官を配置して効率的に軍事・行政を運営する、戦国大名と同様の統治システムであった。

第二節:統治の軋轢 ― 重税と権威主義が招いた反発

しかし、頼照らの統治は、越前の門徒や民衆が期待した「百姓の持ちたる国」の理想とは大きくかけ離れていた。彼らは、目前に迫る織田軍との決戦に備えるという大義名分のもと、かつての領主・桂田長俊の時代を上回るほどの重税や過酷な軍役を課した 16 。

さらに深刻だったのは、精神的な対立であった。石山本願寺から派遣された頼照やその側近といった「上方ノ衆」は、越前の在地勢力を見下す傾向があった。『朝倉始末記』には、彼らが越前の門徒や地侍を「下部(しもべ)のごとく荷を持たせ、下人(げにん)のごとく鑓をかたねさせて召し使」ったと記されており 2 、その権威主義的な態度は、自らの力で旧支配者を追い払ったという誇りを持つ現地の人々のプライドを深く傷つけた 25 。経済的な搾取に加え、この精神的な屈辱が、本願寺から派遣された支配層への反感を爆発的なものにしたのである。この対立は、自分たちの解放のために戦ったはずの現地の門徒たちにとって、頼照らの支配が旧来の武士支配の再来、すなわち「裏切り」に他ならないと映ったことを示している。

第三節:「一揆内一揆」の勃発と、その武力鎮圧

天正2年(1574年)の後半、鬱積した不満はついに「一揆内一揆」という最悪の形で噴出した 2 。門徒の寄り合いである「十七講」などを中心に、「大坊主討つべし」の声が公然と上がり、数千人規模の一揆勢が頼照らのいる豊原寺を攻撃する事態にまで発展したのである 10 。

この内部反乱に対し、頼照ら本願寺側の対応は冷徹であった。彼らは反乱の指導者たちを巧みに誘い出し、騙し討ちにするなど、武力をもって徹底的に弾圧した 25 。この流血の鎮圧によって、頼照は一時的に越前の支配権を維持したが、その代償はあまりにも大きかった。彼と越前の門徒たちとの間に生じた亀裂は、もはや修復不可能なものとなっていた。

この「一揆内一揆」という事件は、本願寺教団が抱える構造的な矛盾が露呈した瞬間であった。一向一揆の強さの源泉は、「南無阿弥陀仏」の旗の下に平等に結集する「宗教共同体」としての強固な連帯感にあった。しかし、教団が領国を支配し、信長のような巨大権力と戦争を遂行するためには、徴税、軍事動員、厳格な指揮命令系統といった「封建領主」としての機能が不可欠となる。頼照は、本願寺中央の戦略を代行する「封建領主」として、越前から人的・物的資源を最大限に収奪する必要があった。一方で、越前の門徒は、自らの解放を目指す「宗教共同体」として一揆を起こした。彼らにとって、頼照は新たな圧制者でしかなかった。この結果、頼照は自らが率いるべき門徒から攻撃されるという深刻な自己矛盾に陥った。彼の統治の失敗は、個人的な資質の問題以上に、巨大化し世俗権力化する本願寺という組織が必然的に抱えるジレンマの犠牲者であった側面が強いと言えるだろう。

第三部:織田信長との決戦と最期

内部に深刻な亀裂を抱えたまま、下間頼照と越前一向一揆は、天下布武の道を突き進む織田信長との最終決戦の時を迎える。その結末は、あまりにも一方的で凄惨なものであった。

第四章:織田軍の侵攻と一向一揆の壊滅

第一節:長篠の戦い後の情勢と信長の越前侵攻

天正3年(1575年)5月、織田・徳川連合軍は三河長篠の戦いで、宿敵であった武田勝頼の軍勢に壊滅的な打撃を与えた 27 。これにより東方の脅威が大幅に軽減された信長は、ついに全力を北陸方面に傾けることが可能となった。次の標的は、言うまでもなく本願寺の領国と化した越前であった。

同年8月、信長は柴田勝家、羽柴秀吉、明智光秀、丹羽長秀といった織田軍団の主力を総動員し、数万ともいわれる大軍を率いて越前への侵攻を開始した 16 。その進軍は、陸路だけでなく、若狭や丹後の水軍を動員した海上からの攻撃も伴う、大規模かつ周到なものであった 16 。

第二節:木芽峠の防衛戦 ― 内部亀裂による防衛線の崩壊

織田軍の侵攻に対し、頼照は越前の南北を分かつ天然の要害・木芽峠(きのめとうげ)に防衛線を敷いた。観音丸城に自ら入り、鉢伏城など周辺の城塞群に七里頼周や杉浦玄任ら一揆の主力を配置して、信長軍を迎え撃つ態勢を整えた 2 。

しかし、頼照が発した動員令に対し、越前の門徒たちの反応は冷ややかであった。「これまで贅沢をしてきた坊主たちこそが戦えばよい」と言って、動員に応じない者が多かったと伝えられている 28 。度重なる圧政と内部弾圧によって、人心は完全に離反していたのである。

8月15日、織田軍の総攻撃が開始されると、この脆弱な防衛線は瞬く間に崩壊した 30 。杉津口の守備についていた堀江景忠らが織田方に寝返り、背後から一揆勢を攻撃 16 。これをきっかけに各所の防衛網はパニックに陥り、総崩れとなった。指導部である頼照、七里頼周、杉浦玄任らは算を乱して逃走し、組織的な抵抗は完全に潰えた 16 。杉浦玄任はこの乱戦の中で討死したともされる 16 。

第三節:敗走、そして死 ― 三国湊における悲劇的な最期

総大将の下間頼照は、もはや陸路での再起は不可能と判断し、海路で加賀国へ脱出するべく、三国湊(現在の福井県坂井市三国町)方面へと落ち延びていった 2 。『朝倉始末記』によれば、彼は乞食の姿に変装して潜行していたという 17 。

しかし、彼の逃避行は長くは続かなかった。坂井郡下野村(しものむら)付近に差し掛かったところで、彼は村人たちに発見されてしまう 17 。彼を捕らえたのは、同じ浄土真宗でありながら、かねてより本願寺派と激しく対立していた高田派の門徒たちであった 1 。頼照は捕縛され、その場で首を討たれた。享年60。

彼の最期は、戦国時代の宗教戦争の複雑さと非情さを凝縮している。最大の敵であるはずの織田信長の手ではなく、同じ阿弥陀仏への信仰を共有するはずの別宗派の門徒によって命を奪われたという事実は、当時の宗派間の対立が、大名間の領土争いと同様に、あるいはそれ以上に熾烈なものであったことを物語っている。頼照の首は信長のもとに届けられ、信長は大いに喜んだと伝えられている 34 。こうして、越前を「仏法領国」とする壮大な試みは、その指導者の悲劇的な死と共に、完全に潰え去ったのである。

第四部:歴史的評価

下間頼照の死は、単に一個人の生涯の終わりを意味するだけでなく、越前と本願寺教団の運命、そして石山合戦の行方に大きな影響を与えた。彼が歴史に残した足跡と、後世における評価を考察することで、その人物像を総括する。

第五章:後世への影響と人物評価

第一節:頼照の死が越前と本願寺に与えた影響

頼照の死と越前一向一揆の壊滅は、本願寺教団にとって計り知れない打撃であった。加賀に次ぐ北陸の最重要拠点を失ったことで、信長に対する包囲網は大きく破綻した 16 。顕如が頼照を派遣してまで実現を目指した「仏法領国」の拡大という戦略は、ここで大きな挫折を喫したのである。

一方、越前は織田軍による徹底的な「根切り」(殲滅作戦)の舞台となった。『信長公記』によれば、降伏した者も含め、1万2000人以上が処刑されたと記されている 16 。この凄惨な弾圧の後、越前八郡は柴田勝家の支配下に入り、織田政権の北陸支配の拠点として再編されていった 27 。頼照の死は、石山合戦の趨勢が本願寺の劣勢へと大きく傾く、決定的な転換点の一つとなった。

第二節:子・下間仲孝の活躍と下間氏のその後

父・頼照は悲劇的な最期を遂げたが、その家系が断絶することはなかった。頼照の子である下間仲孝(なかたか)は、父の死後も石山本願寺に留まり、奏者の一人として教団の中枢で活躍を続けた 6 。

仲孝は武将としてだけでなく、能の名手としても高名であった 36 。文化人としての素養も高く評価されていた彼は、天正8年(1580年)、10年にわたる石山合戦が終結する際の信長との和睦交渉において、法主・顕如の名代として誓紙に署名するという重役を、下間頼廉、頼龍らと共に担っている 36 。父が越前統治に「失敗」したという汚名を負ったにもかかわらず、息子が教団の中枢で活躍し続けられた事実は、仲孝個人の能力が高く評価されていたこと、そして何よりも、下間氏という一族が本願寺教団にとって依然として不可欠な存在であったことを示している。この一族の強靭さこそが、下間氏が近世以降も本願寺の坊官として存続していく原動力となった。

第三節:終焉の地に残る伝承 ― 坂井市下野の地蔵菩薩堂

公式の歴史記録が語る「事実」の裏側で、歴史的事件が地域社会に与えた心理的なインパクトを物語るのが、各地に残る伝承である。下間頼照が殺害された福井県坂井市三国町下野には、彼の霊を弔うために建立されたと伝わる地蔵菩薩堂が、白山神社の境内に現存している 17 。

この地には、頼照の最期に関する生々しい伝承が残されている。彼は捕らえられた際、「この俺に何の恨みがある。子孫七代まで祟ってやる」と叫びながら絶命したという 34 。そして、その祟りを恐れた村人たちは、以来、この地域で竹藪を造ることを忌むようになったと伝えられている 34 。

この「祟り」の伝承は、公式記録からは窺い知ることのできない、事件の深層を我々に教えてくれる貴重な民俗学的史料である。地蔵堂の建立や祟りの伝説は、頼照を殺害したことへの地域住民の罪悪感や恐怖心の現れと解釈できる。彼らは信長に与する高田派の門徒であったかもしれないが、同じ地域の人間であり、同じ阿弥陀仏信仰に源流を持つ人物を手にかけたことへの後ろめたさが、時代を超えて語り継がれる「怨霊」の物語を生み出したのではないか。この伝承は、頼照が単に忘れ去られた敗将ではなく、地域社会の記憶に深く刻み込まれた存在であり続けていることを示している。

第四節:総括 ― 下間頼照の再評価:忠臣か、暴君か、それとも時代の犠牲者か

下間頼照という人物を、単一のレッテルで評価することは極めて難しい。

忠臣 として見れば、彼は法主顕如の命令に絶対的に服従し、敵地である越前に単身乗り込み、本願寺の対信長戦略のために身命を賭して戦い抜いた、紛れもない忠義の臣であった。

暴君 として見れば、彼は越前の民に重税を課し、権威を振りかざして現地の門徒を抑圧し、多くの血を流した冷酷な統治者であった。その圧政が、結果的に自らの破滅を招いたことは否定できない。

しかし、最も的確な評価は、彼を 時代の犠牲者 として捉えることかもしれない。彼は、本願寺中央が掲げる「仏法領国」という理想と、越前の門徒たちが抱く「百姓の持ちたる国」という理想の板挟みになった。巨大化する宗教組織が抱える構造的矛盾と、織田信長という時代の奔流が生み出した巨大な渦の中で、彼は翻弄され、破滅へと導かれた。

下間頼照は、主君への忠誠心と、与えられた任務を遂行するための冷徹さを併せ持ちながらも、抗いがたい時代の力学によってそのすべてを失った、極めて複雑で多面的な戦国武将であった。彼の生涯は、理想だけでは生き抜けなかった戦国の世の非情さと、その中で翻弄された人間の苦悩を、現代の我々に強く訴えかけている。

表2:下間頼照と越前一向一揆 関連年表

|

年月 |

主な出来事 |

|

天正元年(1573)8月 |

織田信長、越前侵攻。朝倉義景が自刃し、朝倉氏が滅亡する 15 。 |

|

天正2年(1574)1月 |

元朝倉家臣の富田長繁が、信長に任じられた桂田長俊を討つ 2 。 |

|

天正2年(1574)2月 |

一揆衆が加賀から七里頼周を招き、富田長繁を討つ。本願寺法主・顕如が下間頼照を総大将として越前に派遣する 2 。 |

|

天正2年(1574)4月 |

頼照ら一揆勢が、平泉寺に籠る朝倉景鏡を滅ぼし、越前を完全に平定する 16 。 |

|

天正2年(1574)7月-11月 |

頼照らの圧政に対し、門徒による「一揆内一揆」が勃発。頼照はこれを武力で鎮圧する 10 。 |

|

天正3年(1575)5月 |

織田・徳川連合軍、長篠の戦いで武田軍に大勝する 27 。 |

|

天正3年(1575)8月 |

信長、越前へ大軍を派遣。木芽峠の戦いで一揆軍は大敗し、指導部は崩壊する 16 。 |

|

天正3年(1575)8-10月頃 |

敗走した下間頼照が、三国湊付近の下野村で真宗高田派の門徒に発見され、殺害される 3 。 |

|

--- |

--- |

引用文献

- 下間頼照とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E7%85%A7

- 下間頼照 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E7%85%A7

- 【百三十三】 「信長との戦い その四」 ~越前一向一揆 https://www.koshoji.or.jp/shiwa_133.html

- G114 下間宗重 - 清和源氏 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/g114.html

- 下間仲孝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E4%BB%B2%E5%AD%9D

- 下間頼廉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E5%BB%89

- 本願寺の越前支配 - 『福井県史』通史編3 近世一 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-01-02-04.htm

- 下間氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E6%B0%8F

- 下間氏(しもつまうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%96%93%E6%B0%8F-1172629

- 浄土真宗における一向一揆の意味 - 真願寺 https://shingan.org/archives/1128

- 「本願寺」影の内閣:下間三家老 - 備後 歴史 雑学 - FC2 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page125.html

- 白山ミュージアムポータルサイト - 鳥越一向一揆歴史館 https://www.hakusan-museum.jp/kamishibai_01/

- 加賀の一向一揆⑧本願寺と尾山御坊 | 市民が見つける金沢再発見 https://ameblo.jp/kanazawa-saihakken/entry-12577059353.html

- 下間頼廉とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E5%BB%89

- 越前市の歴史年表 https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/030/echizenshinorekisi.html

- 越前一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 初詣・初登り~越前縄文巡礼 2 - 白山順禮 - FC2 https://haxanjunrei.blog.fc2.com/blog-entry-782.html

- 第二章 越前一向一揆と陽願寺~織田信長軍との戦いの中で https://youganji.com/about/about_02/

- 豊原寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%8E%9F%E5%AF%BA

- 一揆支配の実現 - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-05-04-02.htm

- 豊原寺跡 - デジタルアーカイブ研究所 - 岐阜女子大学 https://digitalarchiveproject.jp/information/%E8%B1%8A%E5%8E%9F%E5%AF%BA%E8%B7%A1/

- 本願寺 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/honganziSS/index.htm

- 一向一揆興亡史 - 文明3年7月(1471) https://www.big-c.or.jp/~makichan/CCF20140114_0001.pdf

- 『越州軍記』にみる越前一向一揆 https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/11182/files/shigakuka44_045-073.pdf

- 一揆の内部対立と支配の強化 - 『福井県史』通史編3 近世一 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-01-02-05.htm

- 小丸城文字瓦の解釈と年代 - 福井県立図書館 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/file/616877.pdf

- 信長の戦略 敦盛の舞<青色NEWS WEB> https://www.aoiro-odawara.com/news-web/rensai/nobunaga.htm

- 信長の越前侵攻と一揆の壊滅 - 『福井県史』通史編3 近世一 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-01-02-07.htm

- 第19話 夢幻の如く - インソムニアキル 誕生編(鷹山トシキ) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054894236974/episodes/1177354054894603933

- 越前一向一揆 - 敦賀の歴史 http://historia.justhpbs.jp/kinomejyousai.html

- 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-05-04-03.htm

- 越前一向一揆 - 敦賀の歴史 http://historia.justhpbs.jp/kinomejyousai1.html

- 福井県三国町真宗寺院の成立事情 - ECHO-LAB http://echo-lab.ddo.jp/Libraries/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%93%EF%BC%93%E5%8F%B7/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%93%EF%BC%93%E5%8F%B7%E3%80%80005%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E7%A9%BA%E6%85%A7%EF%BD%A2%E7%A6%8F%E4%BA%95%E7%9C%8C%E4%B8%89%E5%9B%BD%E7%94%BA%E7%9C%9F%E5%AE%97%E5%AF%BA%E9%99%A2%E3%81%AE%E6%88%90%E7%AB%8B%E4%BA%8B%E6%83%85%EF%BD%A3.pdf

- 越前一向一揆 総大将 下間頼照終焉の地 三国町下野 https://www.echizen-history.com/post/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-%E7%B7%8F%E5%A4%A7%E5%B0%86-%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E7%85%A7%E7%B5%82%E7%84%89%E3%81%AE%E5%9C%B0-%E4%B8%89%E5%9B%BD%E7%94%BA%E4%B8%8B%E9%87%8E

- 第一章 佐々成政の越中支配 https://wwwb1.musetheque.jp/toyama_pref_archives/rest/media?cls=med1&pkey=0000000921

- 下間仲孝(しもつま・なかたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%96%93%E4%BB%B2%E5%AD%9D-1081437