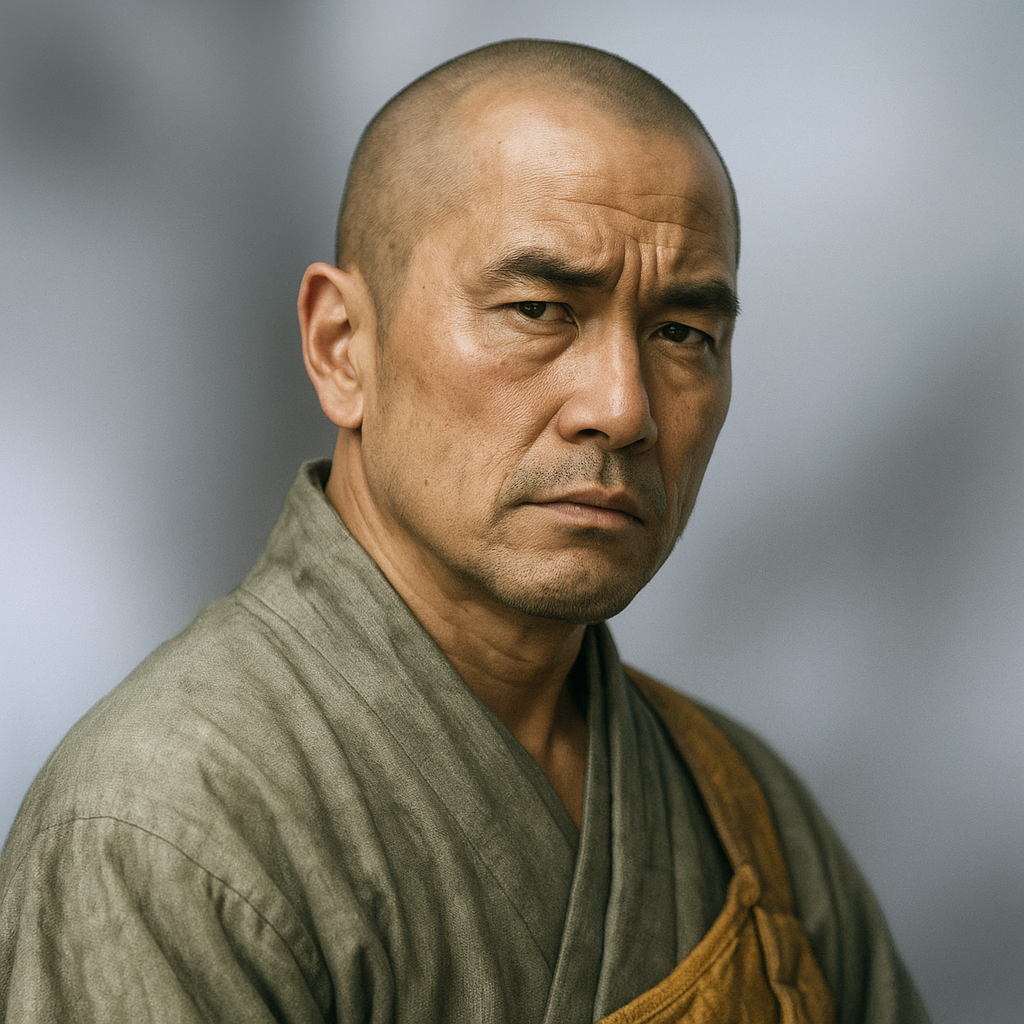

下間頼竜

下間頼竜は本願寺坊官。石山合戦で軍事・奏者として活躍。顕如と教如の対立では教如に忠誠を貫き、東本願寺創立に貢献。息子は池田家へ仕え大名となった。

本願寺坊官 下間頼竜 ― 忠誠と動乱の生涯

はじめに

戦国時代の歴史を語る上で、織田信長と石山本願寺との11年にわたる死闘、すなわち石山合戦は避けて通れない画期的な出来事です。この巨大な宗教勢力の中枢にあって、法主・本願寺顕如を支え、後にはその子・教如に生涯を捧げた一人の坊官がいました。その名を下間頼竜(しもつま らいりゅう)と申します。

一般に、下間頼竜は「石山本願寺の坊官」であり、「茶の湯を好んだ文化人」として知られています 1 。しかし、その人物像は決してその二側面に留まるものではありません。彼は、信仰を懸けた大戦の指揮官であり、教団を二分した内部対立の渦中に身を投じた政治家であり、そして徳川の世で大名となる息子を育てた一族の長でもありました。頼竜の生涯は、戦国から近世へと移行する激動の時代にあって、宗教と政治、そして個人の忠誠と選択がいかに複雑に絡み合っていたかを映し出す、誠に興味深い鏡と言えましょう。

本報告書は、これまで断片的にしか語られてこなかった下間頼竜という人物の生涯を、軍事、政治、文化、そして家族という多角的な視点から徹底的に解明することを目的とします。彼の出自から始まり、石山合戦における活躍、生涯の主君と定めた教如への忠誠とそれに伴う苦難、文化人としての一面、本願寺東西分裂と東本願寺創立への貢献、そしてその血脈が辿った意外な結末までを、信頼性の高い史料に基づき、時系列に沿って詳述してまいります。これにより、戦国乱世を駆け抜けた一人の複合的な人物像を立体的に浮かび上がらせることを目指します。

【付属資料:下間頼竜 略年表】

|

西暦 |

和暦 |

頼竜の年齢(数え) |

出来事 |

関連人物 |

|

1552年 |

天文21年 |

1歳 |

下間真頼の子として誕生。幼名は松菊 3 。 |

下間真頼 |

|

1554年 |

天文23年 |

3歳 |

本願寺顕如が第11世法主に就任。 |

本願寺顕如 |

|

1570年 |

元亀元年 |

19歳 |

石山合戦が勃発。 |

織田信長、顕如 |

|

1572年 |

元亀3年 |

21歳 |

頼廉らと共に摂津中嶋城の細川昭元を攻撃し、戦功を挙げる 4 。 |

下間頼廉、細川昭元 |

|

1577年頃 |

天正5年頃 |

26歳 |

顕如・教如父子の奏者に就任する 4 。 |

顕如、教如 |

|

1577年 |

天正5年 |

26歳 |

信濃の本頼寺門徒からの兵糧米に対し、執事として答礼の書状を送る 6 。 |

- |

|

1578年 |

天正6年 |

27歳 |

第二次木津川口の戦いに際し、仲孝との連署で紀伊門徒に出陣を命令 4 。 |

下間仲孝、滝川一益 |

|

1580年 |

天正8年 |

29歳 |

顕如と信長の和睦に際し、頼廉・仲孝と共に誓紙に連署 4 。 |

顕如、信長 |

|

1580年 |

天正8年 |

29歳 |

和睦に反対する教如に従い、石山本願寺に籠城。顕如から叱責を受ける 4 。 |

教如、顕如 |

|

1580年 |

天正8年 |

29歳 |

籠城を断念した教如に付き従い、流浪の身となる。 |

教如 |

|

1582年 |

天正10年 |

31歳 |

本能寺の変。教如が顕如から義絶を解かれるが、頼竜は許されず 4 。 |

顕如、教如 |

|

1586年 |

天正14年 |

35歳 |

長男・頼広(後の池田重利)が誕生 10 。 |

池田重利 |

|

1592年 |

文禄元年 |

41歳 |

顕如が死去。法主を継いだ教如により赦免され、奏者に復帰する 4 。 |

教如 |

|

1593年 |

文禄2年 |

42歳 |

豊臣秀吉の命で教如が隠居。頼竜も奏者を追われ、再び教如に従う 4 。 |

豊臣秀吉、准如 |

|

1602年 |

慶長7年 |

51歳 |

徳川家康の支援により東本願寺が成立。筆頭家臣となる 4 。 |

徳川家康、教如 |

|

1609年 |

慶長14年 |

58歳 |

6月15日、死去。法名は了明 4 。 |

- |

|

1615年 |

元和元年 |

- |

息子・池田重利が大坂の陣の戦功により大名に列せられる 10 。 |

池田重利 |

第一章:本願寺を支える名門・下間氏と頼竜の出自

下間頼竜の生涯を理解するためには、まず彼が属した「下間氏」が、本願寺教団内でいかに特殊かつ重要な地位を占めていたかを知る必要があります。

本願寺における坊官下間氏の役割と家格

下間氏は、摂津源氏を自称する一族で、代々本願寺の坊官を務めてきた名門です 14 。その起源は、親鸞聖人の時代にまで遡るとも伝えられています 8 。彼らの役割は、単なる寺の事務方に留まるものではありませんでした。本願寺が門跡寺院に列せられると、下間氏はその世俗の一切を取り仕切る坊官としての地位を固めます 8 。具体的には、法主の側近として、教団の運営、外交、財政といった俗務を統括し、「奏者」として法主の意思を内外に伝達する重要な役目を担いました 2 。

さらに、彼らの権能は文事だけに限りませんでした。石山合戦が示すように、下間一族は各地の一向一揆を指導する軍事指揮官でもあり、本願寺の武力を実質的に支える存在でした 8 。法主の命令書である「御印書」の発給権限を持ち 5 、寺内町の統治や裁判権をも有していたとされます 8 。

このように、下間氏は法主という「聖」なる権威と、門徒や外部勢力という「俗」なる世界を結びつける唯一無二の媒介者でした。そして、教団という巨大な宗教国家の行政・司法・軍事という実務機能そのものを掌握していたのです。この「媒介」と「実務」の二重の掌握こそが、彼らが時に本願寺の進路を左右するほどの強大な影響力を持つに至った力の源泉でした。下間頼竜もまた、この強力な一族の一員として、そのキャリアを歩み始めることになります。

頼竜の生誕と青年期

下間頼竜は、天文21年(1552年)、本願寺の重臣であった下間真頼の子として生を受けました 3 。幼名は松菊と伝えられています 4 。彼が2歳の時、天文23年(1554年)に本願寺第11世法主として顕如が就任します。頼竜の生涯は、まさにこの顕如の治世と共に始まり、その下で坊官としての頭角を現していくことになります。

第二章:石山合戦 ― 信仰と干戈の十年

元亀元年(1570年)、天下布武を掲げる織田信長と本願寺との関係は決定的に破綻し、11年に及ぶ長き戦乱、すなわち石山合戦の火蓋が切られました。この戦いは、下間頼竜の人生において、その能力を遺憾なく発揮する舞台となると同時に、彼の運命を大きく左右する転換点ともなりました。

軍事指揮官としての頼竜

開戦当初から、頼竜は単なる文官ではなく、本願寺軍の中核をなす武将として目覚ましい活躍を見せます。その最も顕著な例が、元亀3年(1572年)の摂津中嶋城攻めです。この戦いで頼竜は、同族の重鎮である下間頼廉や下間頼資・頼純父子らと共に一軍を率い、織田方についた細川昭元を攻撃し、戦功を挙げています 4 。この事実は、彼が前線で兵を動かす確かな軍事的能力を有していたことを明確に物語っています。彼は、同じく軍事面で名を馳せた下間頼廉と並び、石山本願寺の防衛を担う重要な指揮官の一人でした。

奏者としての役割 ― 法主の意思を前線へ

戦いが激化するにつれ、頼竜の役割は軍事面に留まらなくなります。天正5年(1577年)頃、彼は下間頼廉、下間仲孝と共に、法主・顕如およびその後継者・教如の「奏者」に任じられました 4 。奏者とは、法主の意思を内外に伝達し、その権威を代行する極めて重要な役職です。頼竜は、法主の命令書である「御印書」や「御書添状」を発給し、全国に散らばる門徒衆へ指示を伝える任を担いました 5 。

例えば、天正5年(1577年)に信濃の本頼寺門徒が兵糧米を献上した際には、頼竜が執事としてこれに答える礼状を送っています 6 。これは、彼が兵站という戦争の生命線を管理し、全国の門徒組織との連絡・調整役を担っていたことを示しています。また、翌天正6年(1578年)の第二次木津川口の戦いでは、織田水軍による海上封鎖を阻止すべく、仲孝との連名で紀伊の門徒へ出陣を命じる御印書を発給しました 4 。この作戦は失敗に終わりましたが、本願寺中枢の戦略決定とその伝達に、頼竜が深く関与していたことがうかがえます。

石山合戦における頼竜の役割は、前線で兵を率いる「武官」としての側面と、後方で戦略を練り、外交や内政を担う「文官」としての側面が分かちがたく結びついていました。前線での戦闘経験が後方での政治的判断に現実味を与え、逆に奏者として集約される全国の情報が、前線での指揮に活かされるという、相互補完的な関係にあったのです。彼の人物像を理解する上で、この「武」と「文」の重層性は極めて重要な要素です。

天正8年(1580年)の和睦と内部の亀裂

しかし、10年にも及ぶ戦いは本願寺の疲弊を招き、毛利氏の支援も途絶え、さらには同盟者であった別所長治が三木城で自刃するなど、戦況は次第に悪化していきました 5 。天正8年(1580年)、ついに顕如は正親町天皇の勅命を介した信長との和睦を決断します。この歴史的な和睦に際し、頼竜は頼廉、仲孝と共に本願寺を代表する最高幹部として、和睦条件を受諾する誓紙に連署しました 4 。この署名は、彼が教団の意思決定を担う中枢にいたことの動かぬ証拠です。しかし、この和睦こそが、本願寺内部に深刻な亀裂を生み、頼竜自身の運命をも大きく揺るがすことになるのです。

第三章:主君への道 ― 教如への帰順と不遇の時代

天正8年(1580年)の織田信長との和睦は、石山合戦に終止符を打ちましたが、同時に本願寺教団を根底から揺るがす内部対立の始まりでもありました。この未曾有の危機において下間頼竜が下した決断は、彼のその後の人生のすべてを規定することになります。

和睦を巡る顕如・教如父子の対立と、頼竜の選択

法主・顕如が主導した和睦に対し、その後継者である長男・教如は「信長に表裏二心あり」と断じ、徹底抗戦を主張しました 9 。この対立は、単なる政策上の意見の相違に留まらず、和睦を受け入れる穏健派(顕如派)と、信長の非情さを知るがゆえに抗戦継続を訴える強硬派(教如派)との、教団の存亡をかけた深刻な派閥闘争へと発展しました 20 。

この時、本願寺の屋台骨を支える下間三家老の対応は三つに分かれます。下間頼廉と下間仲孝は法主・顕如に従い、石山本願寺を退去する道を選びました。しかし、頼竜ただ一人は、教如を支持し、本願寺に留まることを決意したのです 8 。この選択は、彼の生涯における最大の岐路であり、その後の彼の運命を決定づけるものでした。

この頼竜の決断は、単一の動機で説明できるものではありません。第一に、10年間戦い続けてきた指揮官として、「仏敵」信長に屈することは信仰の敗北であるという思想的な共鳴があったと考えられます。第二に、次期法主である教如への個人的な忠誠心、自らのキャリアを託した主君を見捨てないという武士的な価値観も大きかったでしょう。そして第三に、比叡山や長島での虐殺を目の当たりにしてきた彼にとって、「信長の和睦は偽りであり、いずれ殲滅される」という教如の冷徹な現実認識こそが、より合理的な判断に思えた可能性も否定できません。思想、忠誠、そして現実認識が複雑に絡み合った末の、彼なりの苦渋の決断だったのです。

主戦派としての籠城と不遇の時代

顕如が紀州鷺森へ退去した後も、教如と頼竜らは約四ヶ月にわたって石山本願寺に籠城を続けました 8 。この間、頼竜は教如派の中心人物として、各地の門徒に動員を指令するなど、抗戦派の事実上の指導者として行動します 8 。当然ながら、この行動は法主・顕如の逆鱗に触れ、頼竜は厳しい叱責を受け、勘気を被ることになりました 4 。

最終的に教如は近衛前久の説得を受け入れ、天正8年8月に石山本願寺を退去。その直後、伽藍は謎の出火により灰燼に帰しました 8 。父から「義絶」という最も重い処分を受け、流浪の身となった教如に、頼竜は一貫して付き従います 4 。この流浪の歳月においても、彼は教如の側近、そして「奏者」としての役割をこなし続けました 4 。これは、二人の間に単なる主従関係を超えた、深い信頼と忠誠があったことを示唆しています。

天正10年(1582年)の本能寺の変の後、教如は父・顕如と和解を果たしますが、頼竜が許されることはありませんでした。顕如が存命の間、彼は本願寺の表舞台から遠ざけられ、不遇の時を過ごすことになります 4 。その背景には、顕如派の重鎮であった下間仲孝との根深い対立があったとされ、教団内の派閥抗争が法主父子の和解後も続いていたことを物語っています 4 。

第四章:茶の湯にみる政治と文化

下間頼竜は、戦場や政争の場でのみ生きた人物ではありませんでした。彼はまた、当代一流の文化人として、特に茶の湯の世界でその名を知られていました。しかし、彼の文化活動は単なる趣味や慰みの域に留まらず、本願寺の存亡をかけた高度な政治・外交活動の一環であったと見ることができます。

文化人としての頼竜と『天王寺屋会記』

頼竜は、軍事や政治よりもむしろ文化方面に通じていたと評されるほど、深い教養の持ち主でした 1 。そのことを示す最も確かな証拠が、堺の豪商・津田宗達が記した茶会記『天王寺屋会記』です。この一級史料には、頼竜が宗達らを自邸に招き、茶会を催したことが明確に記録されています 2 。

『天王寺屋会記』は、織田信長や豊臣秀吉の時代の政治・経済・文化を知る上で欠かすことのできない貴重な記録であり 22 、そこに名が記されること自体が、頼竜が当時の文化シーンにおいて無視できない存在であったことを証明しています。

茶室という「もう一つの戦場」

戦国時代の茶会は、決して静寂なだけの趣味の空間ではありませんでした。それは武将、公家、僧侶、そして商人が身分を超えて一堂に会する重要な社交場であり、情報交換、同盟交渉、そして時には政治工作が繰り広げられる、いわば「もう一つの戦場」でした 25 。

頼竜が茶会を催した相手が、堺の豪商・津田宗達であったという点は極めて重要です。堺は、鉄砲や弾薬、兵糧といった軍需物資の調達拠点であり、海外貿易を通じて莫大な富が集積する経済の中心地でした。11年もの長きにわたり織田信長と戦い続けた本願寺にとって、堺の商人との連携は、戦争遂行能力を維持するための生命線であったと言っても過言ではありません。

石山合戦の軍事指揮官であり、奏者として外交・内政にも深く関与していた頼竜が、その渦中に堺のトップクラスの商人と茶席を共にしたという事実。これは、彼の茶会が個人的な趣味の域を超え、本願寺の最高幹部として堺商人との強固なパイプを維持・強化し、情報収集や資金・物資調達の交渉を行うという、高度に政治的・戦略的な目的を持っていたことを強く示唆しています。茶室という静謐な空間で交わされる一碗の茶や、選び抜かれた茶器をめぐる会話の裏では、本願寺の存続をかけた熾烈な外交戦が繰り広げられていたのです。頼竜の「文化人」としての一面は、彼の「武将」そして「政治家」としての一面と、分かちがたく結びついていたのです。

第五章:本願寺東西分裂と東本願寺の創立

下間頼竜の生涯をかけた教如への忠誠は、主君の死と時代の大きなうねりの中で、ついに結実の時を迎えます。それは、日本宗教史における一大事件、本願寺の東西分裂と東本願寺の創立という形でした。

顕如の死と頼竜の復権

文禄元年(1592年)、法主・顕如が50歳でこの世を去ると、義絶を解かれていた長男の教如が第12世法主を継承します 4 。法主となった教如が最初に行ったことの一つが、長年の忠臣であった下間頼竜の赦免でした 4 。頼竜はただ許されただけではなく、顕如派の中心人物で教如と対立していた下間仲孝を失脚させ、自らが再び本願寺の最高幹部である「奏者」の地位に復帰します 4 。この人事は、教如政権における頼竜が、単なる一介の家臣ではなく、最も信頼を置く腹心中の腹心であったことを明確に示しています。

秀吉の介入と再びの雌伏

しかし、教如の治世は長くは続きませんでした。彼は石山合戦で自分と共に徹底抗戦を貫いた主戦派の者たちを重用し、父・顕如に従った穏健派を冷遇したため、教団内の対立が再燃してしまいます 9 。この本願寺の内部対立に、時の天下人・豊臣秀吉が介入します。文禄2年(1593年)、秀吉は教如を大坂城に呼び出し、弟の准如に法主の座を譲り、隠居するよう厳命を下しました 4 。

この理不尽な裁定に対し、頼竜をはじめとする教如派の坊官たちが「顕如が准如に譲るという譲状は偽物である」と激しく異議を唱えたため、秀吉は激怒。当初は10年後の譲渡であったものが、即刻の退隠へと変更されたと伝えられています 9 。主君・教如が法主の座を追われると、頼竜もまた奏者の地位を追われ、再び教如と共に雌伏の時を過ごすことになりました 4 。

東本願寺の成立と筆頭家臣としての晩年

秀吉の死後、天下の情勢は徳川家康へと傾きます。この機を捉え、教如は家康に接近しました 9 。関ヶ原の戦いで勝利し、天下人となった家康は、巨大な本願寺の勢力を削ぐという政治的意図もあり、教如の支援を決定します。慶長7年(1602年)、家康は京都・烏丸六条の広大な土地を教如に寄進。これにより、教如を門主とする新たな本願寺、すなわち東本願寺が公式に成立し、准如が継いだ堀川七条の本願寺(西本願寺)と並び立つことになりました 30 。

この東本願寺の創立において、下間頼竜は筆頭家臣として、教団の組織作り、事務、庶務の一切を取り仕切り、その礎を築き上げました 4 。彼は単に教如に忠実な個人であっただけでなく、教如派という「派閥」を組織し、流浪の時代もその命脈を保ち、最終的に「教団」として独立させるための実務的な「機関」そのものでした。頼竜という実務能力と忠誠心を兼ね備えた存在なくして、東本願寺の独立はありえなかったと言っても過言ではありません。

長年の夢であった主君・教如の教団の安泰を見届けた下間頼竜は、東本願寺が成立して7年後の慶長14年(1609年)6月15日、その波乱に満ちた生涯に幕を下ろしました。享年58。法名は了明と伝えられています 3 。

第六章:血脈の帰結 ― 息子・池田重利の大名への道

下間頼竜の生涯は、教如への忠誠に捧げられ、東本願寺の創立という形で結実しました。しかし、彼の物語はそれだけでは終わりません。彼が遺した血脈は、宗教界を離れ、武家社会の中で驚くべき飛躍を遂げることになります。その鍵を握っていたのが、頼竜の婚姻政策と、その息子・池田重利の存在でした。

【付属資料:下間・池田氏関連系図】

下間頼竜の息子・重利が、なぜ本願寺を離れて池田家に仕え、ついには大名にまでなれたのか。その背景にある複雑な姻戚関係を理解するために、以下の系図を参照します。

コード スニペット

この図が示すように、頼竜の妻・七条は池田恒興の養女であり、その実父は織田信長の弟・信時です。そして、池田恒興の子が、後に姫路52万石の大大名となる池田輝政です。つまり、 池田輝政は、頼竜の息子・重利にとって母方の叔父 にあたるという、極めて近い姻戚関係にありました 4 。

妻・七条との婚姻と、息子・重利のキャリアチェンジ

頼竜の正室・七条は、織田信長の弟・信時の娘であり、信長の乳兄弟である池田恒興の養女という、非常に高貴な血筋の女性でした 4 。この婚姻により、本願寺の下間氏は織田家・池田家という当代随一の権門と姻戚関係を結んだことになります。この戦略的な婚姻が、後に息子・頼広(重利)の運命を劇的に変える「セーフティネット」として機能することになるのです。

頼竜の長男・頼広(後の池田重利)は、天正14年(1586年)に生まれ、当初は父と共に東本願寺の教如に仕える坊官でした 10 。しかし、彼は主君・教如と相性が悪かったと伝えられ、父・頼竜が没した慶長14年(1609年)、本願寺を出奔するという大きな決断を下します 10 。主君と対立して出奔することは、多くの場合、浪人となり没落へ至る危険な道でした。

しかし、頼広には「母方の叔父が大大名・池田輝政である」という、他にはない強力な受け皿がありました。母の縁を頼って姫路藩主・池田輝政のもとへ身を寄せた頼広は、その学識と武芸の才を認められます 10 。輝政から3000石を与えられ、嫡子・利隆の補佐役を命じられるという破格の待遇を受け、さらには池田の姓を名乗ることを許され、「池田重利」と改名しました 11 。

大坂の陣での戦功と大名への道

池田家の重臣となった重利の人生は、大坂の陣でさらなる転機を迎えます。徳川方として参陣した彼は、尼崎城の守備などで戦功を挙げました 11 。この功績が徳川家康に認められ、戦後、摂津国に1万石を与えられて大名に列せられるという、望外の出世を遂げたのです 10 。本願寺の坊官の子が、一代で万石の大名となったのです。

その後、重利は宗家である池田氏の転封に伴い、播磨国へと移り、最終的に新宮に陣屋を構え、播磨新宮藩の初代藩主となりました 34 。下間頼竜が築いた血縁という名の遺産は、息子・重利にとって、宗教組織でのキャリアが行き詰まった際の安全網として機能しただけでなく、「坊官」から「大名」へという、全く異なる社会階層への劇的なキャリアチェンジを可能にする、力強い跳躍台となったのです。頼竜の「忠」が東本願寺という形で結実したとすれば、彼の「血」は池田新宮藩という形で結実したと言えるでしょう。これは、戦国から近世への移行期において、個人の生き残りと家の存続がいかに多様な戦略によって図られたかを示す、象徴的な事例です。

おわりに ― 下間頼竜の歴史的評価

下間頼竜の生涯を多角的に検証した結果、彼は単なる「石山本願寺の坊官」や「茶人」という枠には到底収まらない、激動の時代を体現した複合的な人物像として浮かび上がってきます。

第一に、彼の人生を貫く最も強い光は、本願寺12世法主・教如への揺るぎない忠誠心です。信長との和睦に反対し、主君と共に籠城を選び、義絶され流浪する教如にただ一人付き従ったその姿は、損得勘定を超えた深い信頼関係を物語っています。この一貫した忠誠心こそが、彼を東本願寺創立の筆頭功労者たらしめた最大の要因であり、彼の歴史的評価の中核をなすものです。

第二に、東本願寺の成立における彼の役割は、単なる功労者という言葉では足りません。彼は、教如というカリスマを現実の「組織」へと転換・維持させるための、不可欠な実務機関そのものでした。流浪の時代にあっても奏者として教如派の組織を維持し、復権後は速やかに対立派閥を排して権力基盤を固め、そして新教団の成立に際してはその運営母体を一手に引き受けました。下間頼竜という存在なくして、本願寺の東西分裂が現在知られる形で帰結したかは、大いに疑問が残ります。彼は、日本宗教史上の大事件における、影の主役の一人であったと評価すべきです。

最後に、頼竜は、武将、僧侶、政治家、文化人という複数の顔を持つ、まさに戦国乱世の権力者の典型でした。戦場では将として兵を率い、本山では奏者として政治を動かし、茶室では文化人として経済の中枢と渡り合いました。彼の生涯は、当時の権力者がいかに軍事・政治・経済・文化の各領域を横断しながら、自らの、そして組織の存続を図ったかを理解する上で、絶好のケーススタディを提供してくれます。

そして、その血脈が宗教界から武家社会へと渡り、大名として近世を生き抜いたという事実は、この時代のダイナミズムと、個人の選択、そして婚姻政策の重要性を我々に強く示唆しています。下間頼竜は、決して歴史の脇役ではありません。彼は、戦国から近世への大転換期を、その信念と才覚、そして血縁の力をもって生き抜いた、再評価されるべき重要人物であると結論付けられます。

引用文献

- カードリスト/本願寺/本011下間頼龍 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/518.html

- 本願寺 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/honganziSS/index.htm

- 戦国!室町時代・国巡り(6)摂津編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n1c474ff520c7

- 下間頼龍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E9%BE%8D

- 下間頼廉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E5%BB%89

- 「信濃史料」巻十四 200頁~ - ADEAC https://adeac.jp/npmh/top/topg/14003.html

- 下間頼廉(しもつま らいれん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E5%BB%89-1081446

- 「本願寺」影の内閣:下間三家老 - 備後 歴史 雑学 - FC2 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page125.html

- 教如~信長に徹底抗戦し、東西本願寺分派の原因をつくった上人 | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4340

- 池田重利(いけだ しげとし)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E9%87%8D%E5%88%A9-1052504

- 池田重利 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E9%87%8D%E5%88%A9

- 本願寺教団の東西分立 https://otani.repo.nii.ac.jp/record/5800/files/18_77.pdf

- 下間頼竜(しもつま らいりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E7%AB%9C-1081445

- 下間氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E6%B0%8F

- 下間家とH村 - 西蔵坊だより - エキサイトブログ https://pochi21.exblog.jp/28752172/

- 下間氏(しもつまうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%96%93%E6%B0%8F-1172629

- 下間頼龍とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E9%BE%8D

- 下間仲孝(しもつま・なかたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%96%93%E4%BB%B2%E5%AD%9D-1081437

- 1580年 – 81年 石山本願寺が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1580/

- 二つの本願寺 〜東本願寺・西本願寺〜|*Ⅲơ₃ơⅢ*栗英田テツヲ - note https://note.com/creatortetsuo/n/n504b8d981b17

- 教如上人 - 西念寺 http://www.sainenji.net/kyounyo.htm

- 第 51話 〜津田宗及 - ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて=|関西・大阪21世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/051.html

- 『宗湛日記』の世界――神屋宗湛と茶の湯 https://ajih.jp/backnumber/pdf/14_02_02.pdf

- 天王寺屋会記(てんのうじやかいき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%B1%8B%E4%BC%9A%E8%A8%98-1566346

- 中世民衆芸能における呪能的芸術性 https://az.repo.nii.ac.jp/record/4985/files/bull_jau_vol15-16-019.pdf

- 二〇一七年度 立命館大学文学部卒業論文題目 https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/659/659PDF/graduation_thesis_title_2017.pdf

- 第二章 近世本願寺の組織 - 七文如宗主とその時代 八本如宗主とその時代 九 広如宗主とその時代 https://hongwanji-shuppan.com/tachiyomi/1144.pdf

- ‑教如上人の東本願寺別立 - ECHO-LAB http://echo-lab.ddo.jp/libraries/%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%B3.../%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%B3%EF%BC%96%EF%BC%90%EF%BC%90%E5%8F%B0/%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%B3%E7%AC%AC610%E5%8F%B7.PDF

- 【百五十二】継職と隠退 その二 偽作された譲り状 - 本山興正寺 https://www.koshoji.or.jp/shiwa_198.html

- 徳川 家康とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%B3%E5%B7%9D+%E5%AE%B6%E5%BA%B7

- 浄土真宗ってどんな宗派?|SOBANI -エンディングに関する様々な情報をわかりやすく解説- https://sobani.net/articles/jyodoshinshu-shuha

- 東本願寺 - 京都の時空に舞った風 https://kyoto-stories.com/3_11_higashihonganji/

- 東本願寺の歴史|真宗大谷派(東本願寺) https://www.higashihonganji.or.jp/about/history/

- 播磨新宮藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%92%AD%E7%A3%A8%E6%96%B0%E5%AE%AE%E8%97%A9

- 池田重利 - apedia http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E6%B1%A0%E7%94%B0%E9%87%8D%E5%88%A9

- 新宮陣屋(兵庫県たつの市) - 滋賀県の城 - WordPress.com https://masakishibata.wordpress.com/2016/11/23/tatsuno-shingu/