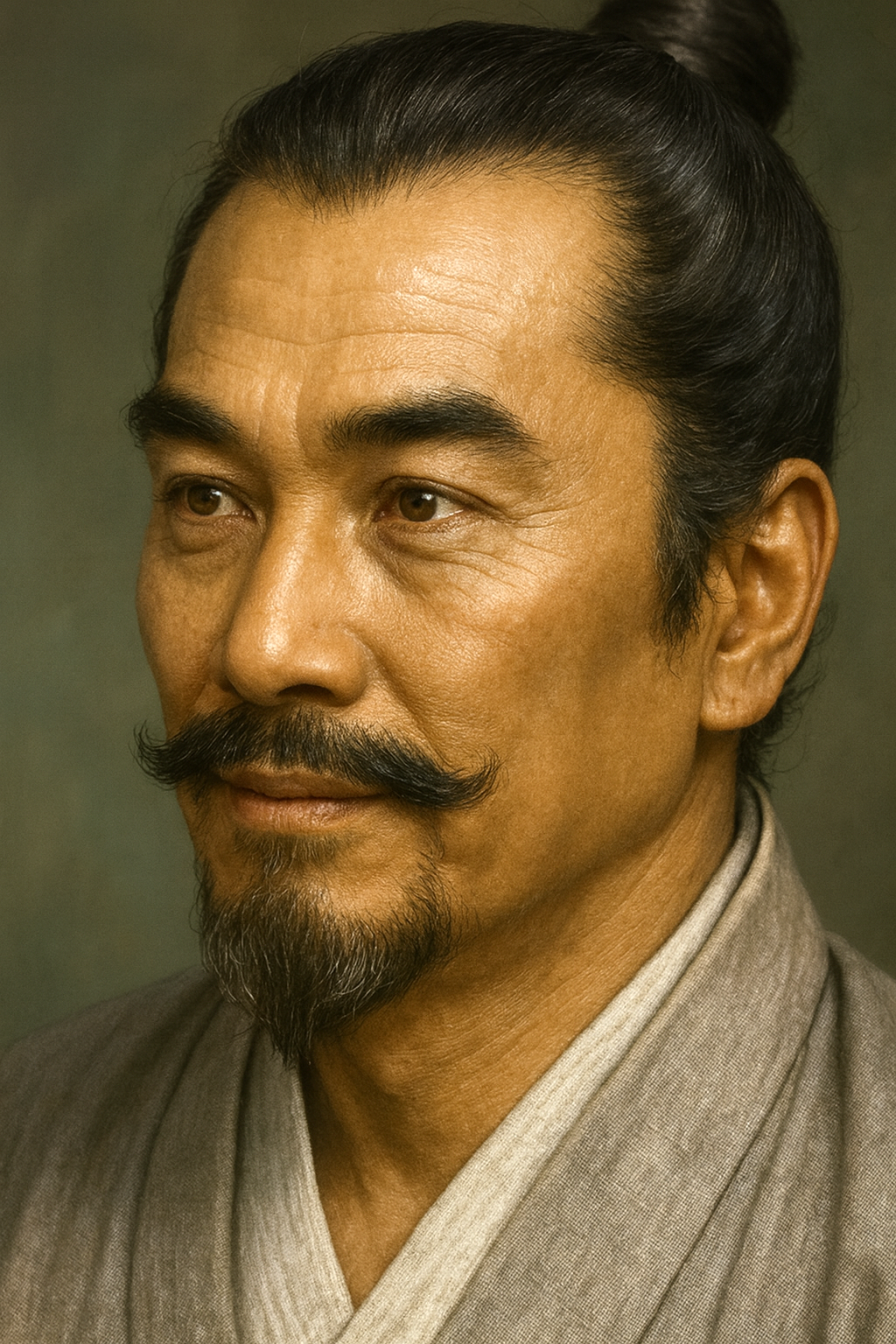

中条長秀

中条長秀は南北朝・室町時代の武将。剣術「中条流平法」を創始し、政治家・歌人としても活躍。争いを避ける「平法」は禅宗思想と融合。

剣・政・歌の探求 ― 中条長秀の実像と歴史的言説

序論:中条長秀とは何者か

中条長秀(ちゅうじょう ながひで)は、日本の歴史において南北朝時代から室町時代初期という動乱と文化の爛熟が交錯した時代を生きた、一人の傑出した武将である。三河国(現在の愛知県)の挙母城(ころもじょう)を本拠とした彼は 1 、一般的には、家伝の武術を大成して「中条流平法」を創始した剣豪として、また室町幕府3代将軍・足利義満の剣術指南役を務めたと伝わる人物として知られている 1 。しかし、その人物像は剣の道に留まるものではない。彼は幕府の評定衆(ひょうじょうしゅう)や寺社奉行といった要職を歴任した政治家であり 1 、同時に、勅撰和歌集にその作が撰ばれるほどの優れた歌人でもあった 2 。

この報告書は、こうした「剣豪」「政治家」「文化人」という中条長秀の多面的な顔を、個別の事実の羅列に終わらせることなく、統合的に探求することを目的とする。彼の生きた時代の政治的・文化的背景を深く掘り下げ、彼が属した中条一族の歴史的地位を明らかにし、創始したとされる「中条流平法」の思想的基盤と技術的特質を解明する。さらに、従来の伝承や通説を無批判に受け入れるのではなく、近年の武術史研究、特に一次史料に基づく史料批判的研究の成果を積極的に援用することで、伝承として語られてきた「物語」と、史料から浮かび上がる「実像」との間に横たわる複雑な言説の構造そのものを分析の対象とする。

これにより、単なる「謎多き剣豪」という一面的なイメージを越え、室町時代という特異な時代精神を体現したエリート武士としての、より立体的で深層的な中条長秀像を提示することを目指すものである。

表1:中条長秀 関連年表

|

西暦(和暦) |

中条長秀の動向・役職 |

関連する歴史的事件 |

文化活動(和歌入集など) |

典拠 |

|

不詳 |

中条景長の次男として誕生 |

南北朝の動乱期 |

|

2 |

|

1333年(元弘3/正慶2) |

鎌倉幕府滅亡 |

|

|

|

|

1334年(建武元) |

兄・時長が奥州へ移住 |

建武の新政 |

|

2 |

|

1338年(延元3/暦応元) |

足利尊氏が征夷大将軍に就任、室町幕府成立 |

|

|

|

|

1348年(正平3/貞和4) |

子・詮秀が誕生(推定) |

|

|

5 |

|

1354年(正平9/文和3) |

父の跡を継ぎ、挙母城主となる |

|

|

2 |

|

時期不詳 |

室町幕府の評定衆、恩賞方、寺社造営奉行、伊賀守護職などを歴任 |

|

|

2 |

|

時期不詳 |

家伝の武術を体系化し、「中条流平法」を創始 |

|

歌人・頓阿に師事 |

2 |

|

1368年(正平23/応安元) |

足利義満が3代将軍に就任 |

|

|

|

|

時期不詳 |

足利義満の剣術指南役を務めたとの伝承 |

|

|

1 |

|

1375年頃(天授元/永和元) |

『新千載和歌集』成立。長秀の歌が1首入集 |

|

|

2 |

|

1384年(元中元/至徳元) |

3月3日に死去したとされる |

|

|

3 |

|

1395年(応永2) |

子・詮秀が猿投神社に樫鳥縅鎧を奉納 |

|

|

5 |

|

1425年頃(応永32) |

『新続古今和歌集』成立。長秀の歌が撰ばれる(新拾遺・新後拾遺と合わせ計10首) |

|

|

2 |

第一部:武士としての中条長秀 ― その生涯と時代背景

中条長秀の人物像を理解するためには、まず彼がどのような一族に生まれ、いかなる時代背景の中で武士として、また政治家として生きたのかを把握することが不可欠である。彼の活動は、個人の資質のみならず、鎌倉時代から続く名門としての「家格」と、室町幕府という新たな武家政権下での複雑な力学の中に位置づけられる。

第一章:中条一族の系譜と三河中条氏

中条長秀が属した中条氏は、その源流を武蔵国に遡る、由緒ある武士団である。

出自と鎌倉幕府での地位

中条氏は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて武蔵国で勢力を誇った同族的武士団「武蔵七党」の一つ、横山党の一族とされる 6 。その直接の祖と目される中条家長は、源頼朝の挙兵に参加して鎌倉幕府の創設に尽力した有力御家人であった 6 。家長の功績は単なる武功に留まらない。1225年(嘉禄元)に幕府の最高政務機関として評定衆が設置されると、家長はその一員に選ばれ、1232年(貞永元)には武家社会の基本法典となる『御成敗式目(貞永式目)』の制定に、11人の連署者の一人として名を連ねている 8 。

この事実は、中条氏が幕府草創期から、武力のみならず、法と政治の中枢に関わる高度な統治能力を持つ家系として認識されていたことを示している。武士の力が法や制度によって裏付けられていく過程において、中条氏はその制定者側にいたのである。この「法と統治の専門家」としての家格は、後代に至るまで中条氏の大きな資産となった。長秀が室町幕府で評定衆という要職に就いた背景には、こうした祖先が築き上げた歴史的な信頼と実績があったと考えるのが自然である。彼の政治家としての側面は、突如として現れたものではなく、一族が連綿と受け継いできた伝統の延長線上にあったのである。

本拠地・三河国高橋荘

鎌倉時代、中条氏は尾張国守護職を世襲するなど、東海地方に強固な基盤を築いた 8 。その本拠地となったのが、三河国加茂郡高橋荘(現在の愛知県豊田市周辺)であり、居城は挙母城(別名、金谷城)であった 1 。この在地領主としての経済的・軍事的基盤が、彼らが中央政界で活躍するための力の源泉となっていた。

他の中条氏との関係

中条氏には、三河を本拠とする系統の他にも、越後国(現在の新潟県)を拠点とした分流などが存在する 6 。特に越後中条氏は、鎌倉時代から戦国時代にかけて阿賀野川以北の有力国人として成長し、上杉氏の家臣として存続した一族であり、彼らが残した『中条家文書』は中世武士の研究における一級史料として知られている 7 。本報告書で扱う中条長秀は、これら分流とは区別される、三河を本拠とした中条氏の嫡流に連なる人物である。

第二章:南北朝・室町幕府における長秀の事績

鎌倉幕府が倒れ、室町幕府が成立する南北朝の動乱期において、三河中条氏は一貫して足利氏方に与し、新たな武家政権下でその地位を確保した。長秀は、この激動の時代に一族の舵取りを担い、幕府の中枢で重要な役割を果たした。

家督相続と政治的立場

長秀は、足利尊氏に従って武功を立てた中条景長の次男として生まれた 2 。1334年(建武元)、兄の時長が奥州に新たな所領を得て移住したため、長秀が嫡子としての地位を確立し、1354年(文和3年)に父の跡を継いで挙母城主となった 2 。父の代からの政治的立場を継承し、長秀もまた室町幕府の有力な御家人としてキャリアを歩み始める。

幕府における役職

長秀の幕府内での活動は多岐にわたる。史料によれば、彼は伊賀守護職、恩賞方、寺社造営奉行、そして評定衆といった複数の要職を歴任したことが確認できる 1 。

-

評定衆と奉公衆 ― 名誉と実権の二重構造

評定衆は、鎌倉時代には幕府の最高意思決定機関として絶大な権力を誇ったが、室町時代に入るとその役割は変化した。足利一門や有力守護大名が名を連ねる栄誉職としての性格が強まり、実質的な権力は将軍を中心とする側近集団に移っていった 15。長秀がこの職に就いたことは、彼の家格の高さを示すものではあったが、それだけでは彼の政治的影響力の全てを説明できない。

ここで重要になるのが、中条氏が代々務めていたもう一つの役職、「奉公衆」である 7 。奉公衆は将軍直属の親衛隊であり、軍事力の中核をなすとともに、将軍の身辺に仕える側近としての役割も担っていた 16 。長秀の子である詮秀(あきひで)や孫の満秀(みつひで)も、それぞれ2代将軍・義詮、3代将軍・義満から一字を賜り、将軍近習として仕えている 5 。

この「評定衆」という伝統的な名誉職と、「奉公衆」という将軍との個人的な結びつきに基づく実務・軍事職を併せ持っていた点に、長秀の権力の源泉を読み解く鍵がある。彼の政治的影響力は、形骸化しつつあった評定衆の権威よりも、むしろ将軍との直接的な主従関係に根差す部分が大きかったと考えられる。 -

足利義満との関係

長秀が3代将軍・足利義満の剣術指南役を務めたという伝承は、この奉公衆としての近さから生まれたと解釈するのが最も自然である 1。この伝承の真偽を直接証明する一次史料は現存しないものの、将軍の身辺警護と武芸披露の機会が多い奉公衆の立場を考えれば、義満が長秀の武芸に触れ、何らかの指導を受けた可能性は十分に考えられる。この関係は、中条氏が単なる地方領主ではなく、将軍家の信頼を得た中枢の武士であったことを象徴する逸話と言えよう。

第二部:流祖としての中条長秀 ― 中条流平法の創始

中条長秀の名を不朽のものとしている最大の功績は、武術流派「中条流」の創始である。しかし、彼が目指したのは単なる戦闘技術の体系化ではなかった。その思想の根底には、当時の武士階級の精神文化、特に禅宗との深い関わりがあった。

第一章:「平法」の思想 ― 禅と武の融合

中条流の最大の特徴は、自らの武術を「兵法」ではなく「平法(へいほう)」と称した点にある 2 。この一字の違いに、長秀の武術に対する独特の哲学が集約されている。

「兵法」から「平法」へ

現存する『中条流平法口決』には、その理念が明確に記されている。

平法とは平の字たひらか又はひとしと読んで夢想剣に通ずる也。此の心何といふなれば平らかに一生事なきを以って第一とする也。戦を好むは道にあらず。止事(やむこと)を得ず時の太刀の手たるべき也。この教えを知らずして此手(このて)にほこらば命を捨る本たるべし 2 。

ここで説かれているのは、武術の究極の目的が、敵を殺傷することではなく、争いを未然に防ぎ、平穏な状態(平らかに一生事なき)を維持することにあるという思想である。剣技は、やむを得ない場合にのみ用いるべき護身の手段であり、その力に驕ることは自滅に繋がると戒めている。これは、武術を単なる「術(jutsu)」から、自己の精神を律し、社会の調和を目指す「道(dō)」へと昇華させようとする意志の表れである。

禅宗思想の影響

この「平法」の理念は、室町時代に武家社会に深く浸透した禅宗の思想と響き合っている。

足利義満が金閣寺を建立した北山文化に象徴されるように、この時代の武士階級と禅宗文化は不可分の関係にあった 21。多くの武士が五山文学に代表される禅僧の教えに触れ、精神修養の一環として武芸を捉える「文武両道」の理念を追求した 22。

中条長秀の「平法」思想は、この時代の大きな潮流の中で生まれた、武術の思想的深化の代表例と位置づけることができる。

禅が説く「不立文字(ふりゅうもんじ)」(文字や言葉だけに頼らず、体験を通じて真理を悟る)や「直指人心(じきしにんしん)」(直接自己の心と向き合い、本性を見つめる)という教え 26 は、中条流が形稽古だけでなく、敵の意図を読む「心」のあり方や、何物にもとらわれない「明鏡」のような精神状態を重視する点と通底する 28。

また、戦いを好まず平穏を第一とする思想は、殺生を戒め、万物との調和を説く仏教的な世界観、特に禅の「無心」や「空」の概念にも繋がるものである 26。

このように、中条長秀の「平法」は、個人的な創意工夫に留まらず、室町時代の武士階級が禅宗思想を受容し、武芸を精神的な修養の道として再定義していく過程で生まれた、思想的マイルストーンであった。それは、後の柳生新陰流が沢庵宗彭の禅思想の影響下に「活人剣」を標榜する 30 など、近世以降の「剣禅一如」の思想の源流の一つと評価することができるだろう。

第二章:中条流の技術体系と特徴

中条流「平法」は、その崇高な理念だけでなく、極めて合理的かつ実践的な技術体系を持っていた。特に、短い太刀を駆使する点にその最大の特徴が見られる。

短い太刀の使用と総合武術

中条流の伝書によれば、この流派は二尺(約60cm)ほどの短い太刀を用い、三尺(約90cm)の一般的な太刀を持つ相手と戦うことを想定していた 19 。これは、長い武器の攻撃範囲の外から戦うのではなく、むしろ積極的に相手の懐(ふところ)へ飛び込み、間合いを潰して制圧することを基本戦術としていたことを示唆する。短い太刀は、密集した場所や室内での戦闘においても取り回しが良く、近接戦闘で威力を発揮する。

さらに、中条流は剣術専門の流派ではなかった。伝承によれば、槍術や、鎧を着用した状態での組討術である小具足(こぐそく)なども含まれており、戦場で遭遇しうるあらゆる状況に対応するための総合武術体系であったことがわかる 19 。

技術理念

中条流の口伝や伝書には、具体的な技法と共に、それを支える精神的・身体的な理念が説かれている。

- 相手の「しん」を読む: 技の根幹にあるのは、相手の動きの中心や意図、すなわち「しん(心・芯)」を読み取り、力で対抗するのではなく、相手の力を無力化する技術である。相手が打ち切るよりわずかに早く自分の剣を合わせることで攻撃の勢いを殺ぎ、そのまま反撃に転じる 28 。

- 崩しと必勝の機: 絶えず動き回り、予測不能な動作で相手を幻惑することを「崩し」と呼んだ。これにより相手の体勢や精神を乱し、必勝の好機を作り出す 28 。

- 後の勝ちと先の勝ち: 相手の攻撃に応じて勝つ「後の勝ち(ごのかち)」と、こちらから能動的に仕掛けて勝つ「先の勝ち(せんのかち)」という、二つの異なる戦術的理合を明確に体系化していた 32 。

- 心・眼・左足の一致: 流派の極意として、「心(精神)、眼(視線)、左足(身体操作)」の三要素が完全に一致しなければ勝利は難しいと説いている 28 。これは、精神力、状況判断力、身体能力が三位一体となって初めて最高のパフォーマンスが発揮されるという、現代のスポーツ科学にも通じる高度な身体論である。

第三章:中条流の系譜と後世への影響

中条長秀によって創始された中条流は、中条家そのものの三河における勢力が後に衰退しても、その卓越した技術体系ゆえに多くの武芸者によって受け継がれ、日本の剣術史に巨大な足跡を残すことになった。

継承と「富田流」への発展

三河中条氏の嫡流は、長秀の孫・詮秀、曾孫・満秀の代で将軍の勘気を被るなどして衰退するが 5 、流儀そのものは絶えることがなかった。伝承によれば、流儀は甲斐豊前守広景、大橋勘解由左衛門高能を経て、山崎右京亮昌巖へと継承された 19 。

昌巖が戦死した後は、その高弟であった冨田九郎左衛門長家が流儀を預かり、その子や孫である冨田勢源(とだ せいげん)、冨田景政らがこれをさらに発展させた。この冨田家による継承・発展期を経て、中条流は世に「富田流」として広く知られるようになった 8 。この富田流は、後に戸田流、當田流など様々な表記で呼ばれることもある。

後世の剣豪への影響

中条流(富田流)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての剣術界において、最も影響力のある流派の一つであった。その門流からは、数多くの著名な剣豪が輩出されている。

- 一刀流の源流: 後に徳川将軍家御流儀にまでなった一刀流の流祖・伊藤一刀斎景久は、富田流を学んだとされている 33 。

- 佐々木小次郎: 宮本武蔵との巌流島の決闘で有名な佐々木小次郎も、富田勢源の弟子、あるいはその門流の鐘捲自斎(かねまき じさい)に師事したとされ、中条流の流れを汲む剣士であったと伝えられている 8 。

このように、中条流は富田流という名でその命脈を保ち、一刀流をはじめとする多くの有名流派の母体となった。中条長秀の創始した「平法」は、後世の日本の剣術の発展に計り知れない影響を与えた、まさに源流の一つと言えるのである。

第三部:歴史的言説の検証 ― 伝承と研究

中条長秀と中条流の歴史を語る上で、避けて通れないのが、長年にわたり信じられてきた「通説」と、近年の史料研究によって提示された「新説」との間の相克である。この論争は、単なる事実関係の訂正に留まらず、武道史という分野における歴史記述そのもののあり方を問い直すものである。

第一章:念阿弥慈恩との関係をめぐる通説

江戸時代中期、享保元年(1716年)に日夏繁高によって著された武芸逸話集『本朝武芸小伝』は、後世の武道史観に絶大な影響を与えた 33 。この書物をはじめとする二次史料によって形成され、広く受け入れられてきた通説は、以下のような物語を描き出す。

中条長秀は、日本兵法三大源流の一つと称される念流(ねんりゅう)の開祖、念阿弥慈恩(ねんあみ じおん)に師事した 1 。慈恩は俗名を相馬四郎義元といい、父の仇を討つために剣の道に入ったという伝説的な人物である 40 。長秀はその慈恩の高弟である「念流十四哲」の一人に数えられるほどの腕前となり、家伝の武術にこの念流の精髄を加え、自己の工夫を凝らして「中条流」を大成した、というものである 1 。

この物語は、中条流の権威と正統性を裏付ける上で非常に効果的であった。剣術の源流として神格化された念阿弥慈恩と直接結びつくことで、中条流が単なる新興流派ではなく、由緒正しい歴史と卓越した内容を持つことを証明する強力な根拠となったのである。

第二章:山嵜正美氏による史料批判と新説

この長らく定説とされてきた物語に対し、近年、武術史研究家の山嵜正美氏が、中条家に伝来した古文書などの一次史料を精査し、根本的な異説を提唱した 19 。彼の研究は、通説が依拠してきた二次史料の記述に、重大な誤認や混同があることを指摘するものである。

山嵜氏の新説の要点は、以下の通りである。

- 決定的な人物誤認: 通説の根幹を揺るがす最大の発見は、法名(ほうみょう、出家後の名)の混同である。山嵜氏が一次史料を調査した結果、中条長秀の法名は「沙弥元威(しゃみげんい)」であることが判明した 19 。一方で、通説において念阿弥慈恩の弟子とされた人物の法名は「実田源秀(じつでんげんしゅう)」である。山嵜氏によれば、この実田源秀とは、中条長秀とは全くの別人であり、中条左馬介持保(ちゅうじょうさまのすけもちやす)という、別系統の中条氏の人物であった。そして、念流の術を取り入れたのは長秀ではなく、この持保(実田源秀)であった、とする 19 。

- 長秀と慈恩の関係の否定: この人物誤認に基づき、山嵜氏は「中条長秀(法名:元威)と念流の開祖・念阿弥慈恩との間に、師弟関係は存在しない」と結論付けている 19 。つまり、中条流の成立過程において、念流からの直接的な影響はなかった、ということになる。

- 「富田流」という呼称への疑義: さらに山嵜氏は、「富田流」という名称が一般化したこと自体が、『本朝武芸小伝』などの後世の文献による誤認記述に起因すると主張する。加賀藩などで師範家を務めた冨田家や山崎家自身は、藩主に発行した免許状などにおいても、一貫して自らの流儀を「中条流」として伝承しており、「富田流」という独立した流派は存在しなかった、と指摘している 20 。

山嵜氏の研究は、歴史的事実と、後世に編纂された「歴史物語」とを明確に区別する必要性を示している。武術流派の歴史は、客観的な記録としてのみならず、流派の権威付けや正統性を示すための「物語(ナラティブ)」として、意図的あるいは無意図的に構築・再編されながら伝承されていく側面が極めて強い。中条長秀をめぐる言説の変遷は、その典型的な事例であり、武道史研究における史料批判の重要性を改めて浮き彫りにしたと言える。

表2:中条流の起源に関する通説と新説の比較

|

論点 |

通説(『本朝武芸小伝』等に基づく見解) |

山嵜正美氏の新説(一次史料に基づく見解) |

示唆されること(考察) |

|

中条長秀の師 |

念流開祖・念阿弥慈恩 2 |

特定の師は不明。念阿弥慈恩との関係は無い 20 |

通説は、中条流の権威付けのために、伝説的な剣豪と結びつけられた可能性が高い。 |

|

念流との関係 |

家伝の術に念流を加えて中条流を創始 1 |

中条長秀の流派と念流との直接的な関係は無い。念流を取り入れたのは別の中条氏の人物(中条持保)である 19 |

異なる人物の逸話が、後世の編纂過程で「中条長秀」という一人の人物に集約・統合された可能性がある。 |

|

長秀の法名 |

記述なし(弟子とされる人物の法名は実田源秀) |

沙弥元威 19 |

法名の違いが、人物誤認を証明する決定的な証拠となっている。 |

|

流派の名称 |

中条流から発展し、一般に「富田流」として知られるようになった 8 |

「富田流」という名称は後世の誤認。継承した家は一貫して「中条流」を名乗っていた 20 |

流派のアイデンティティは内部(伝承者)と外部(文献記述)で認識が異なっていた可能性を示唆する。 |

|

主要な典拠 |

『本朝武芸小伝』(江戸時代中期の二次史料) 20 |

中条家伝来の古文書、免許状など(一次史料) 20 |

歴史研究において、二次史料の記述を鵜呑みにせず、一次史料に遡って検証する史料批判の重要性を示す。 |

第四部:文化人としての中条長秀

中条長秀の人物像を完成させる上で欠かせないのが、武人・政治家としての顔の裏に隠された、優れた文化人としての一面である。彼の生涯は、武芸と学問・芸術が決して分離しておらず、むしろ相互に高め合うものと捉えられていた室町時代の武士の理想像を、見事に体現していた。

第一章:歌人としての側面 ― 頓阿との交流

中条長秀は、武芸の道に邁進する一方で、和歌の世界にも深く通じていた。彼の師は、南北朝時代を代表する歌僧であり、『新拾遺和歌集』の撰者としても知られる二条派の巨匠、頓阿(とんあ)であった 2 。当代随一の文化人と直接交流し、その薫陶を受けたことは、長秀の教養の高さを物語っている。

その才能は、単なる趣味の域に留まるものではなかった。長秀が詠んだ和歌は、『新千載和歌集』をはじめ、『新拾遺和歌集』『新後拾遺和歌集』といった、天皇の命によって編纂される国家的な文化事業である勅撰和歌集に、合計10首が撰ばれている 2 。これは、彼の歌人としての実力が、当時の和歌界の最高の権威によって公に認められていたことを意味する。幕府の要職にありながら、和歌の世界でも一流の評価を得ていたのである。

第二章:室町武士の教養と信仰

長秀の生涯を俯瞰するとき、そこには「文武両道」という、室町時代の武士に求められた理想的な人間像が鮮やかに浮かび上がる 22 。

- 武(Bu): 家伝の武術を「平法」という思想にまで高めた剣術家・武術家としての側面。

- 文(Bun): 幕府の評定衆として法と政治を司る政治家としての側面、そして勅撰歌人として認められた文化人としての側面。

これら三つの道、すなわち「剣」「政」「歌」は、長秀の中で決してばらばらに存在していたわけではない。武の道が、禅宗思想と結びつき、平穏を希求する「平法」という哲学に行き着いたように、彼の活動の根底には、自己の内面を深く見つめ、精神的な高みを目指すという一貫した姿勢があったと考えられる。

戦国の世が到来する以前、室町時代の武士社会は、武力や政治力だけでなく、深い精神性や豊かな芸術的素養を兼ね備えた人間を理想としていた。中条長秀は、まさにその時代の精神が生んだ、稀有な総合的人間であった。彼の存在は、我々が「武士」という言葉から連想しがちな、単なる戦闘者のイメージを遥かに超えた、奥深い武家文化のあり方を今に伝えている。

結論:再評価される中条長秀像

本報告書における多角的な調査と分析を通じて、中条長秀の人物像は、従来の「謎多き剣豪」という断片的で伝説に彩られたイメージから、より具体的で多層的な歴史上の実在として再構築される。

第一に、彼は鎌倉時代以来の名門武家の嫡流として、その家格と伝統を受け継ぎ、室町幕府の政治の中枢で評定衆などの要職を担った エリート官僚 であった。彼の政治的地位は、個人の武勇や才覚だけでなく、一族が培ってきた法と統治に関する歴史的実績に裏打ちされたものであった。

第二に、彼は単なる武術の達人ではなく、武を「平らかに一生事なきを以って第一とする」道と捉え、禅宗思想と融合させた「平法」を創始した 思想家 であった。彼の試みは、日本の武道が単なる殺傷の技術から、自己完成を目指す精神的な修養の道へと昇華していく、歴史的な転換点に位置づけられる。

第三に、彼は武辺や政務に明け暮れるだけでなく、当代一流の歌人・頓阿に師事し、自らの作が勅撰和歌集に撰ばれるほどの才能を持った 文化人 であった。その生涯は、武芸、政務、芸術が分かちがたく結びついていた室町時代の「文武両道」の理想を見事に体現している。

そして最後に、彼の生涯、特に中条流の創始をめぐる物語は、後世の文献によっていかに「歴史」が構築され、また近年の一次史料に基づく研究によってその姿がいかに変容しうるかを示す、格好の 歴史学的なケーススタディ でもある。通説と新説の対立は、我々が歴史と向き合う際の史料批判の重要性を教えてくれる。

結論として、中条長秀とは、剣、政、歌という三つの道を深く探求し、それらを自らの中で統合した、室町という時代の精神を映す鏡のような人物であった。彼の探求は、武士という存在が持つ豊かさと奥行きを、我々に改めて示してくれるのである。

引用文献

- 中条長秀(ちゅうじょうながひで)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E9%95%B7%E7%A7%80-1091485

- 中条長秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E9%95%B7%E7%A7%80

- 中条兵庫助(ちゅうじょう ひょうごのすけ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E5%85%B5%E5%BA%AB%E5%8A%A9-1091488

- 中条長秀とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E9%95%B7%E7%A7%80

- 中条詮秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E8%A9%AE%E7%A7%80

- 中条氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E6%B0%8F

- 中条氏(ちゅうじょううじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E6%B0%8F-1185340

- 武家家伝_中条氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/nakajo_k.html

- 中条氏館跡 - 文化財 | 熊谷デジタルミュージアム https://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/jousetu/bunkazai/036bunka.htm

- 中条詮秀 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E8%A9%AE%E7%A7%80

- 金谷城跡(衣城跡) | 【公式】愛知県豊田市の観光サイト「ツーリズムとよた」 https://www.tourismtoyota.jp/spots/detail/2507/

- 大給城 松平城 松平氏館 丸根城 挙母城 桜城 金谷城 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/aiti/toyodasi.htm

- 中条家文書 - 山形大学附属図書館 https://www.lib.yamagata-u.ac.jp/database/nakajo/

- 金谷城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.koromokanaya.htm

- 評定衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%95%E5%AE%9A%E8%A1%86

- 歴史に見る合議制/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/77606/

- 室町幕府で三管四職をつとめた有力守護家はやっぱりすごかった - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2022/09/22/151138

- 室町幕府の仕組みをざっくり解説!カリスマではない将軍と、守護大名の連合政権だった? https://sengoku-his.com/187

- 中条流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E6%B5%81

- 中条流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E6%B5%81

- 室町時代の文化とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/51153/

- 戦国武将の学び/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96783/

- Shodo - Martial Arts Mechanicsburg, PA - Itten Dojo https://www.ittendojo.org/arts/shodo

- “No conflict” is best in Kendo - 國學院大學 https://www.kokugakuin.ac.jp/en/article/52307

- Bunbu Ryodo 文武両道, to soothe a savage beast - Northern Karate Schools https://northernkarateschools.com/bunbu-ryodo-%E6%96%87%E6%AD%A6%E4%B8%A1%E9%81%93-to-soothe-a-savage-beast/

- 禪宗- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A6%85%E5%AE%97

- 在董其昌「畫禪室隨筆」里看見的禪思想和向日本的傳播 https://cart.ntua.edu.tw/uploads/root/%E6%88%90%E6%9E%9C%E7%99%BC%E8%A1%A8/%E5%87%BA%E7%89%88%E5%88%8A%E7%89%A9/%E6%9B%B8%E7%95%AB%E8%97%9D%E8%A1%93%E5%AD%B8%E5%88%8A/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%B9%9D%E8%BC%AF/01%E6%9D%BE%E5%AE%AE%E5%85%88%E7%94%9F%E5%9C%A8%E8%91%A3%E5%85%B6%E6%98%8C%E3%80%8C%E7%95%AB%E7%A6%AA%E5%AE%A4%E9%9A%A8%E7%AD%86%E3%80%8D%E9%87%8C%E7%9C%8B%E8%A6%8B%E7%9A%84%E7%A6%AA%E6%80%9D%E6%83%B3%E5%92%8C%E5%90%91%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%9A%84%E5%82%B3%E6%92%AD2020.0915.pdf

- 剣術の流派 | 殺陣教室・東京のスクール https://tate-school.com/archives/548

- 佛教- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%BD%9B%E6%95%99

- 【剣禅一如】沢庵和尚と剣術 宮本武蔵・柳生宗矩との関係は? - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/takuan-osho/

- 竹内流の技術名称 https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/7800/files/kyouyoronshu_258_39.pdf

- 剣 道 に お け る 極 意 の 考 察 https://kochi.repo.nii.ac.jp/record/4839/files/H012-09.pdf

- 中条流(チュウジョウリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E6%B5%81-97295

- 伊東一刀斎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E4%B8%80%E5%88%80%E6%96%8E

- 卒業論文 https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/5685/files/KU-1100ST-20080331-06.pdf

- 佐々木小次郎との関係は?越前国が誇る最強剣士・富田勢源 https://www.echizen-history.com/post/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E5%B0%8F%E6%AC%A1%E9%83%8E%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%B6%8A%E5%89%8D%E5%9B%BD%E3%81%8C%E8%AA%87%E3%82%8B%E6%9C%80%E5%BC%B7%E5%89%A3%E5%A3%AB%E3%83%BB%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%8B%A2%E6%BA%90

- 本朝武芸小伝 | 日本古典籍データセット https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/200019826/

- W3782 - 愛知教育大学「明倫堂文庫」 https://meirindo.auelib.aichi-edu.ac.jp/w3782/

- 本朝武芸小伝 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100338128

- 念阿弥慈恩- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%BF%B5%E9%98%BF%E5%BD%8C%E6%85%88%E6%81%A9

- 『念流(通称馬庭念流)』と山名八幡宮の「太刀割石(たちわりいし)」 - 戸谷八商店 https://www.toyahachi.com/20220515/

- 日本武道学会 武道学研究 論文データベース http://www.budo.ac/ronbun/ebook.php?id=2892

- 中世武家官位の研究(木下 聡) - 人文社会系研究科 - 東京大学 https://www.l.u-tokyo.ac.jp/postgraduate/database/2009/666.html

- 室町時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3

- 文武両道: What is Bunbu Ryodo? - EDUCATION IN JAPAN COMMUNITY Blog https://educationinjapan.wordpress.com/2015/02/04/%E6%96%87%E6%AD%A6%E4%B8%A1%E9%81%93-what-is-bunbu-ryodo/