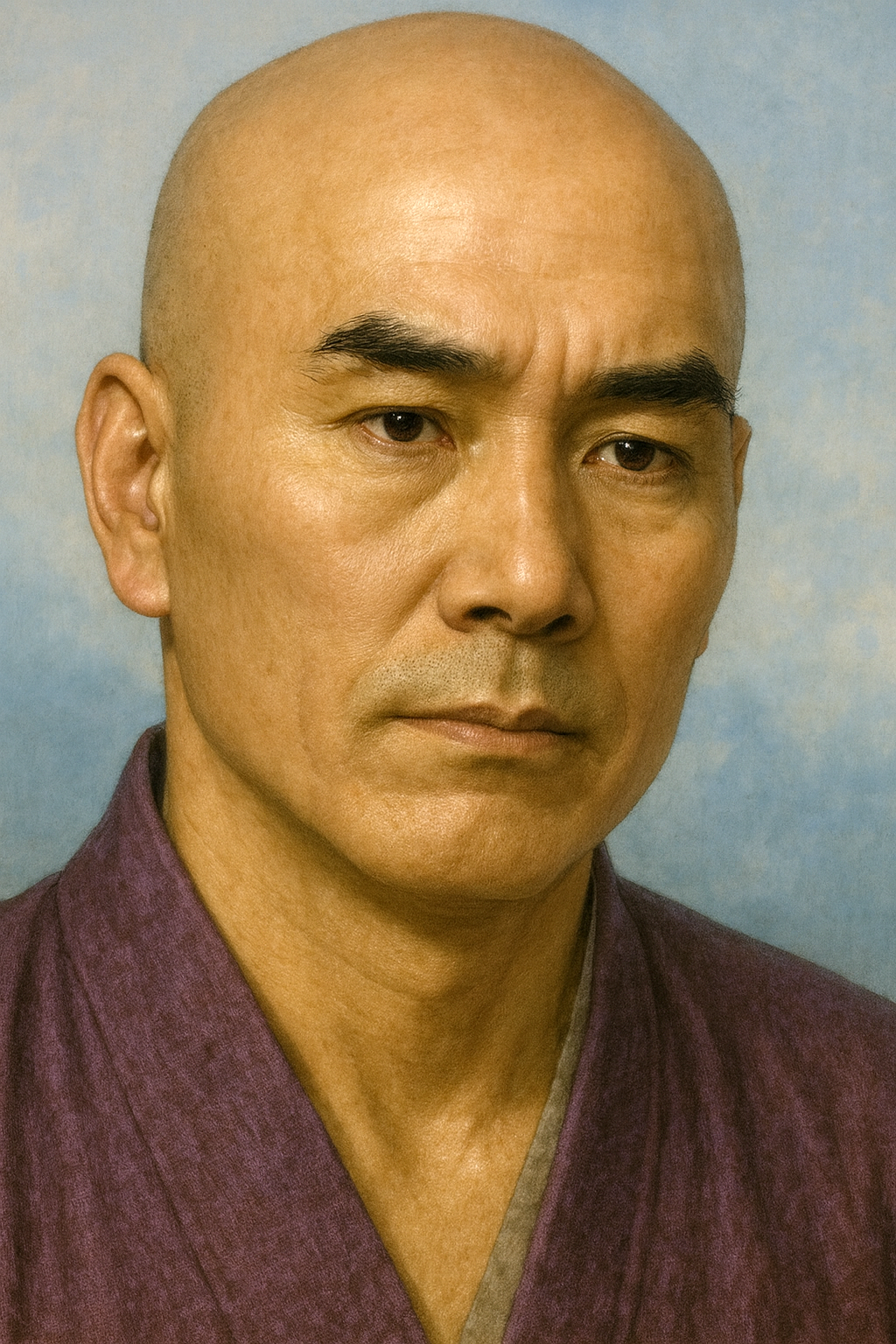

二荒山実真

二荒山実真は史料にないが、戦国期下野の二荒山神社(宇都宮・日光)の対立や武装僧の実態から、日光山の反主流派僧侶か宇都宮氏の神官武者、または伝説上の人物の可能性。

戦国期下野国の僧侶武者「二荒山実真」に関する総合的考察

序論:歴史の影に潜む人物「二荒山実真」の探求

本報告書は、日本の戦国時代、1517年から1569年頃にかけて下野国(現在の栃木県)で活動したとされる僧侶武者「二荒山実真(ふたあらやま じっしん)」に関する、詳細かつ徹底的な調査の結果をまとめたものである。ご依頼主より提示された「旧仏教系の住持であり、布教活動の傍ら、大名の要請を受けて一軍を率いて合戦に参加した」という人物像を出発点とする。

しかしながら、広範な文献調査にもかかわらず、「二荒山実真」という固有名詞を持つ人物は、主要な歴史記録、系図、寺社縁起において直接的に確認するには至らなかった。この事実は、本調査が単なる特定の人物伝の編纂ではなく、史料の空白を埋めるための歴史的再構築の試みであることを意味する。記録に残らなかった人物の実像、あるいはその人物像が形成された歴史的背景そのものに光を当てる必要がある。

したがって、本報告書では「二荒山実真」という人物像を構成する三つの核心的要素—すなわち、①下野国における「二荒山」という名の持つ宗教的・政治的権威、②「一軍を率いる住持」という戦国時代特有の役割、そして③「実真」という法名に込められた仏教的思想—をそれぞれ分解し、それらが下野国の歴史的文脈において何を意味するのかを深く掘り下げていく。この多角的な分析を通じて、歴史の影に潜む人物の実像に、可能な限り迫ることを目的とする。

第一章:二つの「二荒山」— 宇都宮と日光、下野国の宗教的権威

「二荒山実真」という人物を理解する上で、まず解決すべきは「二荒山」という名称が指し示す対象である。戦国時代の下野国において、「二荒山」は単一の地名を指すのではなく、それぞれが異なる性格と政治的立場を持つ、二つの巨大な宗教的権威の総称であった。この二つの「二荒山」の並立と対立こそが、人物像を考察する上での根幹となる。

第一節:宇都宮二荒山神社 — 都市の鎮守と領主の権威

宇都宮二荒山神社は、現在の宇都宮市中心部に鎮座し、古くから下野国一之宮としての格式を誇る、地域信仰の中核であった 1 。その創祀は第10代崇神天皇の皇子・豊城入彦命に遡ると伝えられ、平安時代に完成した『延喜式』神名帳にも「下野国河内郡 二荒山神社」として記載される名神大社である 5 。

この神社の最大の特徴は、下野国の領主であった宇都宮氏との不可分な一体性にある。宇都宮氏は、その祖である藤原宗円が二荒山神社の社務職に就いて以来、代々その座主や別当職を世襲し、神社の宗教的権威を領国支配の精神的支柱としてきた 5 。宇都宮城が政治的拠点であるならば、二荒山神社は宇都宮氏の権威を保証する宗教的拠点であり、両者は文字通り一体となって宇都宮の町を発展させてきたのである 8 。

神仏習合の時代、神社にはその祭祀を司る別当寺(神宮寺)が付随するのが通例であった。宇都宮二荒山神社にも「神宮寺」と称される別当寺が存在し、宇都宮氏の「累祖之氏寺」として重要視されていた記録が残る 6 。しかし、この神宮寺は慶長2年(1597年)に宇都宮氏が改易された際に廃寺となったとされ 11 、後述する日光の輪王寺のように、独立した巨大な勢力を形成していたことを示す史料は乏しい。これは、宇都宮二荒山神社の宗教的権威が、あくまで宇都宮氏という世俗権力と強く結びついていたことを示唆している。その権威は、山岳信仰に根差す聖地としての性格よりも、律令国家以来の「一之宮」という格式と、領主との一体性に由来する「政治的」な性格が強かったと言えよう。

第二節:日光二荒山神社 — 山岳信仰の聖地と独立勢力「日光山」

もう一つの「二荒山」は、日光に存在する。日光二荒山神社(にっこうふたらさんじんじゃ)は、男体山(古名:二荒山)そのものをご神体とする山岳信仰の聖地であり、奈良時代に勝道上人が開山して以来、修験道の中心地として全国にその名を知られてきた 12 。

この日光二荒山神社は、単独の神社としてではなく、別当寺である輪王寺(旧名:四本龍寺、満願寺)やその他多数の院家・坊舎と一体化した、巨大な寺社領複合体「日光山」として存在していた 13 。そして戦国時代において、この「日光山」は単なる宗教施設ではなかった。数千人ともいわれる僧兵を擁し、独自の判断で近隣大名と同盟を結び、あるいは敵対する、事実上の独立した戦国大名だったのである 16 。

「二荒山実真」の人物像を考察する上で決定的に重要なのは、この日光山の政治的立場である。戦国時代後期、関東に勢力を拡大する相模の後北条氏と、下野の宇都宮氏との対立が激化すると、日光山は後北条氏と同盟を結び、宇都宮氏を公然と敵視するようになった 15 。これは、「二荒山」の名を冠する人物が、必ずしも宇都宮氏の味方であったとは限らないことを示す動かぬ証拠である。もし「二荒山実真」が日光山の高僧であったならば、彼は宇都宮氏の「敵」として合戦に参加した可能性すら浮上する。この二つの「二荒山」の対立構造こそが、下野国の戦国史を複雑かつ劇的なものにしていたのである。

第二章:戦国下野の動乱 — 宇都宮氏の興亡と寺社勢力

「二荒山実真」が活動したとされる16世紀前半から中盤(1517年~1569年頃)は、下野国の支配者であった宇都宮氏にとって、まさに内憂外患の時代であった。度重なる内紛と、強大な外部勢力の侵攻という二重の危機に直面する中で、彼らが「一軍を率いる住持」のような非正規の軍事指導者を必要とした歴史的背景が存在した。

第一節:内憂外患の時代 — 宇都宮氏の権力闘争

宇都宮氏の栄華は、17代当主・宇都宮成綱の時代に一つの頂点を迎える。成綱は「宇都宮氏の中興の祖」と称されるほどの器量人であり、外交と軍事の両面で辣腕を振るい、北関東に覇を唱えた 7 。しかし彼の死後、宇都宮氏は深刻な内部抗争の時代に突入する。

まず、成綱の晩年に発生したのが「宇都宮錯乱」(1512年〜)である。これは、当主の傀儡化を狙う筆頭重臣の芳賀高勝を成綱が謀殺したことに端を発する内紛であり、2年をかけて鎮圧したものの、家中に対立の火種を残した 7 。

成綱の子、18代当主・忠綱の代になると、この対立が再燃する。忠綱が強引な支配強化を図った結果、家臣団の猛烈な反発を招き、ついに追放されるという「大永の内訌」(1527年〜)が勃発した 7 。これ以降、宇都宮氏の当主は家臣団の傀儡と化し、その権威は大きく失墜する。

さらに天文18年(1549年)、20代当主・尚綱が宿敵である那須氏との「五月女坂の戦い」で討死するという悲劇が起こる 7 。この混乱に乗じて、宇都宮城は宿老であった壬生綱房に一時乗っ取られ、宇都宮氏は下克上による滅亡の淵に立たされた 7 。

これらの歴史は、宇都宮氏が当主の若年での家督相続、内紛による殺害や追放といった事態を頻繁に経験していたことを示している。当主が政治的・軍事的に機能不全に陥るたび、その空白を埋める存在が不可欠であった。宇都宮氏は二荒山神社の権威と一体であり、一門から出家する者も少なくなかった 22 。一族の血を引く高僧が、その宗教的権威と指導力をもって、一門の危機に際して軍事指揮を執るというシナリオは、この時代の宇都宮氏が置かれた状況を鑑みれば、極めて高い蓋然性を持つと言える。

第二節:北条氏の進出と対立の激化

内部の混乱に喘ぐ宇都宮氏に、外部から更なる脅威が迫る。相模国小田原を本拠地とし、破竹の勢いで関東に勢力を拡大していた後北条氏である。北条氏は下野国への侵攻を開始し、宇都宮氏にとって最大の敵となった 16 。

宇都宮氏は、常陸の佐竹氏や越後の上杉謙信と同盟を結び、この強大な敵に対抗しようと試みるが、戦況は常に厳しかった 7 。そして、この宇都宮氏と北条氏の対立構造の中で、前述の日光山は明確に北条氏に与し、宇都宮氏を背後から圧迫する重要な駒となったのである 16 。

この状況は、「大名の要請」という伝承に具体的な意味を与える。もし宇都宮氏が「二荒山実真」に合戦への参加を要請したとすれば、その戦いの相手は十中八九、北条氏とその同盟軍であったと考えられる。そして、その同盟軍の中には、もう一つの「二荒山」である日光山の僧兵たちが含まれていた可能性が極めて高い。これは、「二荒山」の名を冠する人物が、もう一方の「二荒山」と干戈を交えるという、歴史の皮肉とでも言うべき劇的な構図を浮かび上がらせる。

第三章:武装する聖域 — 日光山と僧兵の実態

「一軍を率いた住持」という「二荒山実真」の人物像は、戦国時代の日本において決して珍しいものではなかった。特に下野国においては、そのモデルケースとも言うべき強大な武装集団が存在した。それが、日光山の僧兵である。彼らの実態を解明することは、「実真」の正体に迫る上で不可欠な作業となる。

第一節:「悪僧」たちの力 — 僧兵という存在

僧兵とは、単に武器を持った僧侶を指す言葉ではない。彼らは寺社が保有する広大な荘園や、そこから得られる権益を守るために組織された、専門的な武装集団であった 18 。その姿は当時の絵巻物にも描かれており、頭を布で包む「裹頭(かとう)」に、主たる武器として薙刀を携えるのが特徴的なスタイルであった 18 。

彼らは時に「悪僧」と呼ばれたが、この「悪」は現代的な善悪の概念とは異なり、中世の「悪党」がそうであったように、「強力」「手に負えない」といった意味合いを含んでいた 18 。彼らは仏罰や神威を背景に持ち、朝廷や幕府の権力者さえも恐れさせる存在だったのである。

第二節:戦国大名としての日光山

関東地方において、この僧兵勢力の最大拠点が日光山であった。輪王寺を中心に組織された日光山の僧兵は、最盛期には数千人の規模に達したとされ、戦国大名に匹敵する権力と軍事力を保持していた 17 。

彼らは自律的な外交・軍事行動を展開し、宇都宮氏やその家臣である壬生氏、そして関東の覇権を狙う北条氏といった世俗の権力と、時には協力し、時には激しく対立した 19 。その力は、豊臣秀吉による天下統一事業まで維持された。天正18年(1590年)の小田原征伐の際、日光山は同盟関係にあった北条氏に与したため、秀吉の怒りを買い、戦後に寺領の大部分を没収された。これにより、彼らは軍事勢力としての力を失い、江戸時代に天海僧正によって純粋な宗教的聖地として再興されることになる 15 。

しかし、重要なのは、この巨大な組織である日光山も、必ずしも一枚岩ではなかったという点である。山内には「光明院(こうみょういん)」や、実務を統括した「座禅院(ざぜんいん)」といった有力な坊(院家)が存在し、その間での権力闘争や、外部の政治勢力と結びついた派閥が存在した可能性が指摘されている 27 。事実、日光山のトップである別当(貫主)職を巡って争いが起こった記録や 30 、壬生氏一族から別当が輩出された時代もあった 27 。

この日光山内部の複雑な権力構造と派閥抗争こそが、「二荒山実真」という人物の行動を説明する鍵となりうる。すなわち、彼が日光山の僧侶でありながら、主流派であった北条方の方針に反発し、宇都宮方について戦うという、一見すると矛盾した行動を取った可能性である。彼こそは、日光山内部の反主流派を率いた、もう一人の指導者だったのではないだろうか。

第四章:「実真」という法名の意味

人物像を構成する最後の要素は、「実真」という法名である。法名(ほうみょう)とは、仏門に入った者が授かる名前であり、その人物の宗教的階梯や思想的背景を雄弁に物語ることがある。「実真」という名が持つ仏教的な意味を解き明かすことは、彼の内面に迫る上で重要な手がかりとなる。

第一節:法名と武士

戦国時代の武士階級と仏教の関係は極めて深く、多くの武将が出家や隠居に際して法名を名乗った。これは、現世での武勲や権力だけでなく、来世での救済を願う切実な信仰心の表れであった。下野国の宇都宮氏も例外ではなく、鎌倉時代に歌人としても知られた5代当主・頼綱は「蓮生実信房(れんしょうじっしんぼう)」と号し 22 、南北朝時代に活躍した9代当主・公綱は「理蓮(りれん)」という法名を名乗っている 31 。このように、武士が仏門に帰依し、法名を名乗ることはごく一般的な慣習であった。

第二節:「実真」の解読

「実真」という法名は、極めて格調高く、深い宗教的意味合いを帯びた名前である。「実」も「真」も、共に「まこと」「真実」「本物」を意味する漢字である。仏教、特に天台宗や真言宗といった旧仏教の教義において、この「真」は、言葉や分別を超えた宇宙の究極的な真理、すなわち「真如(しんにょ)」を指す言葉として用いられる 32 。

したがって、「実真」という法名は、単なる出家の証として与えられる名前ではなく、仏道の究極的な真理を体得した、あるいはそれを目指す強い求道心を持つ高僧にこそふさわしい名と言える。これは、ご依頼主から提示された「布教活動を行う住持」という情報と完全に符合する。彼が単なる傭兵的な僧兵の長ではなく、高い学識と深い信仰心、そして領民を引き付けるカリスマ性を兼ね備えた宗教指導者であったことを強く示唆している。

彼の軍事行動は、単なる世俗的な権力闘争への加担ではなかったのかもしれない。それは、自らが信じる仏法、あるいは戦乱に苦しむ民衆を守るという、宗教的信念に基づいた「聖戦」であった可能性すら考えられる。その名が示す通り、彼は自らの信じる「真」を、戦国の世に「実」践しようとした理想主義的な指導者だったのではないだろうか。

第五章:二荒山実真の実像へのアプローチ — 複数の可能性の検証

これまでの分析を統合し、「二荒山実真」の正体について、史料的根拠と歴史的蓋然性に基づいた複数の仮説を提示し、その妥当性を検証する。まず、議論の前提として、二つの「二荒山」勢力の性格を比較整理する。

表1:戦国期における二大「二荒山」勢力の比較

|

項目 |

宇都宮二荒山神社 |

日光山(日光二荒山神社・輪王寺) |

|

名称 |

うつのみやふたあらやまじんじゃ |

にっこうふたらさんじんじゃ |

|

拠点 |

宇都宮(平城・都市) |

日光(山岳) |

|

宗教的性格 |

下野国一之宮、都市の鎮守 |

山岳信仰、修験道、天台宗拠点 |

|

政治的立場 |

宇都宮氏と一体 |

独立勢力、後に北条氏と同盟 |

|

軍事力 |

限定的(記録に乏しい) |

強大(数千の僧兵) |

|

別当寺 |

神宮寺(後に廃寺) |

輪王寺(強大な権力) |

この対照的な二つの勢力を念頭に置き、以下の三つの仮説を検討する。

第一仮説:日光山の反主流派指導者説

これは、「二荒山」という権威ある通称と、「一軍を率いる」ほどの強大な軍事力を両立させることができる、最も有力な仮説である。

- 論拠: 日光山は北条氏と同盟関係にあったが、巨大な組織であるがゆえに内部には路線対立や派閥抗争が存在した可能性が高い(第三章参照)。この内部対立を背景に、主流の北条方路線に反発した有力な院家(坊)の住持が、宇都宮氏と結んで独自の軍事行動を起こしたとする説である。彼の法名は「実真」であり、その出自(日光山)から「二荒山」と通称された。

- 検証: この仮説は、伝承の全ての要素—「二荒山」の名、「一軍を率いる」軍事力、「大名(宇都宮氏)の要請」、「実真」という高僧の名—を矛盾なく説明できる。戦国時代の寺社勢力において、外部の政治勢力と結びついた内部抗争は決して珍しいことではなかった 30 。このシナリオは、歴史的現実として極めて説得力が高い。

第二仮説:宇都宮二荒山神社の神官武者説

この仮説は、宇都宮氏との連携という点を最も自然に説明できる。

- 論拠: 宇都宮二荒山神社の別当寺であった「神宮寺」の住持、あるいは宇都宮氏一門から出家した高僧が「実真」を名乗り、一族の危機に際して、神社の神人(じにん)や領民、あるいは宇都宮氏の正規軍の一部を率いて戦ったとする説である。彼の通称「二荒山」は、宇都宮二荒山神社に由来する。

- 検証: この仮説の弱点は、「一軍を率いる」ほどの独立した軍事力を、宇都宮の神宮寺が保持していたという直接的な記録がない点にある。しかし、彼が独立した軍隊を持っていたのではなく、宇都宮氏の正規軍の一部を指揮する権限を、その宗教的権威と指導力によって特別に与えられた精神的指導者であった可能性は十分に考えられる。

第三仮説:歴史的記憶の結晶としての伝説的人物説

これは、特定の個人ではなく、複数の歴史的事実が後世に融合して生まれた伝説上の人物とする説である。

- 論拠: 「二荒山実真」という固有名詞が主要な史料に見られない理由を最も合理的に説明できる。この説では、「二荒山」は下野国の宗教的シンボル、「実真」は理想の僧侶像、「軍を率いる」という行為は戦国時代の動乱の現実を、それぞれ反映していると考える。下野国には、藤原秀郷の百足退治伝説など、英雄的な物語が生まれる土壌があり 34 、日光や奥州への旅人がもたらした話が地域の伝承と結びつくこともあった 35 。こうした背景から、下野国に実在した複数の「戦う僧侶」たちの逸話が、時代と共に融合・昇華し、「二荒山実真」という一人の理想化された英雄像として結晶化した可能性がある。

- 検証: この種の伝説形成は、日本各地で見られる現象である。例えば、源義経や武蔵坊弁慶の物語のように、歴史上の人物や出来事が、民衆の願いや記憶の中で理想化され、語り継がれていく。この仮説は、史料の不在という事実を肯定的に捉え、民衆の記憶の中に生きた人物像として「実真」を位置づけるものである。

結論:歴史的文脈から浮かび上がる人物像

本調査の結果、「二荒山実真」という名の特定の個人を、現存する主要な歴史史料から同定することは、現時点では不可能であると結論せざるを得ない。

しかし、彼の存在を否定するものでは決してない。むしろ、彼にまつわる伝承は、戦国時代下野国の複雑な歴史的現実—すなわち、宇都宮と日光という二つの「二荒山」の対立、存亡の危機に瀕した領主・宇都宮氏、そして大名さながらに戦場を駆けた日光山の僧兵という、動乱の時代を構成した要素を色濃く反映している。

「二荒山実真」とは、一体何者であったのか。

記録の彼方に消えた一人の高僧武者であったのか、あるいはそうした人々の記憶が集約された伝説の英雄であったのか、今となっては断定できない。だが、彼が体現しているのは、信仰と権力、慈悲と武力が分かち難く結びついていた時代の、一人の宗教指導者の苦悩と決断の姿そのものである。彼は、自らが信じる「真」の道を貫くため、法衣の上に鎧をまとい、経文の代わりに采配を振るった人物であったに違いない。

本報告書は、その人物像が根差す歴史的土壌を徹底的に解明し、史料の光が届かぬ「影」の輪郭を可能な限り鮮明に描き出すことで、ご依頼に対する最も誠実かつ詳細な回答とするものである。

引用文献

- 二荒山神社 - とちぎふるさと学習 - 栃木県 https://www.tochigi-edu.ed.jp/furusato/detail.jsp?p=20&r=96

- 宇都宮の歴史 https://www.city.utsunomiya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/188/chu1rekishi1.pdf

- 宇都宮二荒山神社 - 御朱印あつめ https://goshuinatsume.jp/View/?v=18

- 宇都宮二荒山神社 / 栃木県宇都宮市 - 御朱印・神社メモ https://jinjamemo.com/archives/33469395.html

- 社家の姓氏-宇都宮氏- - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/syake/north/huta_utu.html

- 二荒山神社 - 延喜式神社の調査 http://engishiki.org/shimotuke/bun/smt270201-01.html

- 宇都宮氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F

- 宇都宮城の歴史 https://www.utsunomiya-jo.jp/utsunomiyajo/history.html

- 宇都宮氏(うつのみやうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F-34924

- 【宇都宮一族の統制】 - ADEAC https://adeac.jp/takanezawa-lib/text-list/d100010/ht002480

- 長野市誌 第二巻 歴史編 原始・古代・中世 - ADEAC https://adeac.jp/nagano-city/texthtml/d100020/ct00000002/ht002160

- 日光二荒山神社 - くにたまの会 http://kunitama.jp/kameisya/h301_nkfutaarasanj

- 日光二荒山神社 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E4%BA%8C%E8%8D%92%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E7%A4%BE

- 日光二荒山神社 | とちぎ旅ネット〜栃木の観光旅行情報サイト https://www.tochigiji.or.jp/spot/s6161

- 日光二荒山神社~下野国一宮:世界文化遺産~ https://www.yoritomo-japan.com/simotuke-simousa/futarasan-jinjya.html

- 鎌倉・室町に周囲の武将たちに恐れらた宇都宮氏の居城・多気城【栃木県宇都宮市】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/28553

- 平安から続き日光への交通の要所にそびえた「宇都宮城」【栃木県宇都宮市】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/23422

- 僧兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%A7%E5%85%B5

- 日光山 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/nikkou.html

- 喜連川五月女坂の戦いとは? 一度はお家の危機を乗り越えた宇都宮氏に襲い掛かるさらなる災難! - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=w4n3DBig5Cc

- 【(2)那須、宇都宮両氏の抗争(五月女坂の戦い)】 - ADEAC https://adeac.jp/otawara-city/text-list/d100070/ht020980

- 宇都宮氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F

- 宇都宮家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30440/

- 宇都宮国綱が守り切った宇都宮城~長きに渡る北条との戦い - 今日は何の日?徒然日記 https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2020/12/post-6996e7.html

- 僧兵とは何か~中世寺院の仁義なき戦い - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/souhei

- 僧兵盛衰記 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b253156.html

- 日光の歴史 - 随想舎 https://www.zuisousha.co.jp/tochigi/zuitnikkore.html

- 日光山輪王寺 - とちぎふるさと学習 - 栃木県 https://www.tochigi-edu.ed.jp/furusato/detail.jsp?p=18&r=85

- 座禅院権別当の墓 - 日光市 https://www.city.nikko.lg.jp/cgi-bin/recruit.php/4/detail/347

- 日光と宇都宮の二荒山神社の謎を解く - 岡坪自治会ホームページ https://okatsubo.com/2018/12/01/%E6%97%A5%E5%85%89%E3%81%A8%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E3%81%AE%E4%BA%8C%E8%8D%92%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E3%81%AE%E8%AC%8E%E3%82%92%E8%A7%A3%E3%81%8F/

- 宇都宮公綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%85%AC%E7%B6%B1

- 法名のことば http://www.hana.or.jp/~rkikuchi/004%20houmyou.html

- 知っておきたい!戒名(法名・法号)についての基礎知識 | お墓探しならライフドット https://www.lifedot.jp/ohaka-buddhist-name/

- 平将門と茨城県のゆかりの地(伝説・墓・寺・神社・戦場等) https://www.vr-ibaraki.jp/category/tairano-masakado-historical-places.html

- 栃木県の民話(オンデマンド版) - 偕成社 | 児童書出版社 https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784030507203