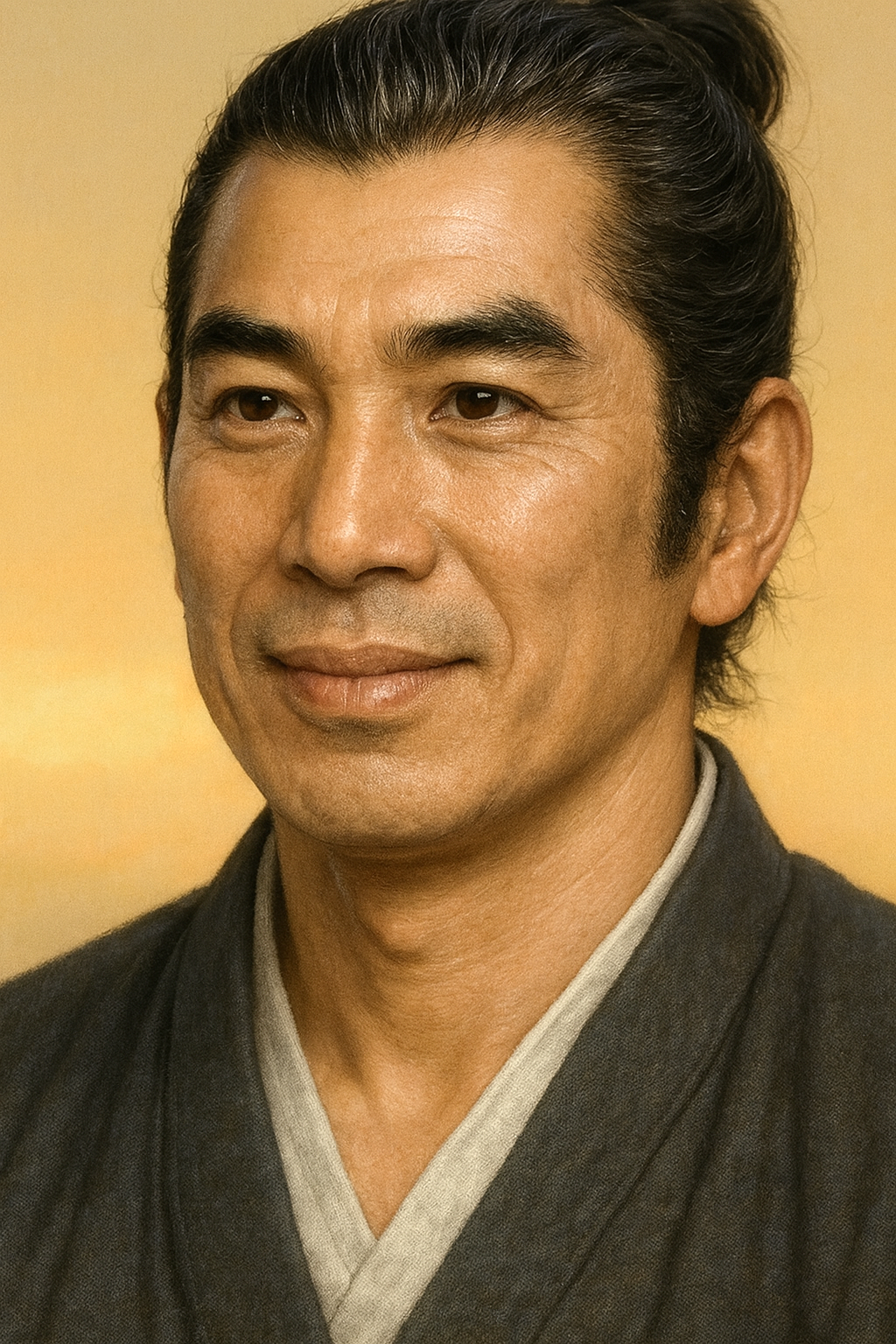

二階堂行詮

二階堂行詮は須賀川二階堂氏15代当主。蘆名氏との長沼合戦で敗北し、勢力圏を縮小。彼の死後、蘆名氏との関係は深まるが、最終的に伊達政宗に滅ぼされた。

戦国武将・二階堂行詮の生涯と須賀川二階堂氏の興亡

序論:二階堂行詮という人物 ― 混同されがちな名と戦国期における実像

本報告書は、日本の戦国時代に陸奥国岩瀬郡(現在の福島県須賀川市周辺)を本拠とした須賀川二階堂氏第15代当主、二階堂行詮(にかいどう ゆきのり)の生涯と、彼が生きた時代の歴史的背景を、一族の興亡史という壮大な文脈の中に位置づけて詳述するものである。ご依頼者が事前に把握されている通り、行詮は山城守を称し、その家系は鎌倉幕府の要職を務めた工藤行政に遡る名門であった 1 。

調査にあたり、まず明確にすべきは、歴史上存在する複数の「二階堂行詮」との区別である。本報告書の主題である戦国時代の当主「行詮(ゆきのり)」の他に、鎌倉幕府の創設に多大な貢献をした始祖「二階堂行政(ゆきまさ)」 2 、そして室町時代(南北朝期)に鎌倉府の政所執事を務めた同名の「二階堂行詮(ともまさ、または、ゆきのり)」 4 が存在する。これらの人物との混同を避け、本報告書では15世紀後半から16世紀初頭にかけて須賀川を治めた人物に焦点を絞る。

しかし、戦国期の当主・行詮個人の事績に関する史料は、蘆名氏との合戦記録など、断片的なものに限られるのが現状である 5 。この情報の制約を乗り越え、人物像を立体的に浮かび上がらせるため、本報告書では独自のアプローチを採用する。すなわち、行詮個人の記録を核としながらも、その視野を広げ、須賀川二階堂氏の初代当主・二階堂為氏による奥州入部から、伊達政宗によって滅亡させられる最後の当主・大乗院の時代まで、一族の通史を丹念に追う。これにより、行詮がどのような歴史的状況下で家督を継ぎ、いかなる課題に直面し、そして次代に何を残したのかを、より深く、多角的に解明することを目指す。

第一章:鎌倉の文官から奥州の豪族へ ― 二階堂氏の起源と須賀川への道

一族の出自と鎌倉での役割

須賀川二階堂氏の歴史は、遠く鎌倉時代にまで遡る。その祖は藤原南家乙麻呂の流れを汲む工藤氏の一族である 3 。始祖とされる工藤行政(後の二階堂行政)は、母が熱田大宮司藤原季範の妹であり、源頼朝の母の叔母にあたるという血縁関係にあった 2 。この縁故が、彼の運命を大きく左右することになる。

頼朝が鎌倉に幕府を開くと、行政はその卓越した実務能力を買われ、幕府の中枢へと招かれた。元暦元年(1184年)には公文所寄人、建久2年(1191年)には政所令、そして建久4年(1193年)には政所別当へと累進し、幕府の財政と政務を司る最高責任者の一人となった 2 。彼の「二階堂」という姓は、頼朝が奥州藤原氏の拠点・平泉の中尊寺を模して鎌倉に建立した永福寺の二階建ての仏堂(二階堂大堂)の近隣に邸宅を構えたことに由来すると伝えられている 3 。

行政の没後も、二階堂氏はその子孫が行盛、行泰と代々政所執事の職を世襲し、鎌倉幕府において最も権威ある文官官僚の一族として、その地位を不動のものとした 3 。彼らの権威の源泉は、単なる武力ではなく、幕府草創期から中枢を支えてきたという実績と、中央政権との深い繋がりに根差した「名門の家格」そのものであった。この事実は、後に奥州で在地領主として活動する際にも、他の国人領主とは一線を画す無形の資産として機能し続けることになる。

須賀川への下向と拠点構築

鎌倉幕府が滅び、室町時代に入ると、二階堂氏の運命もまた新たな局面を迎える。幕府に仕える系統と、関東を治める鎌倉府に仕える系統に分かれていった 8 。その中で、陸奥国岩瀬郡に所領を得た一派が、後の須賀川二階堂氏の直接の祖となる。

軍記物『藤葉栄衰記』やその他の記録によれば、文安元年(1444年)頃、二階堂為氏(為藤とも)が鎌倉から須賀川に下向した 1 。彼は、現地の代官として派遣されていたが、鎌倉府の意向に従わなくなった同族の二階堂治部大輔を討伐し、須賀川城に入城した 4 。この為氏こそが、須賀川二階堂氏の初代当主と見なされている。

為氏は須賀川城を本格的に改修、あるいは新たに築城し、城下町の整備に着手した 1 。阿武隈川と釈迦堂川が合流する交通の要衝に拠点を構えたことで、二階堂氏は岩瀬郡における支配体制を確固たるものとし、南奥州(仙道地方)に勢力を張る在地領主としての歩みを始めたのである。彼らの統治は、在地出身の国人たちが自力で成り上がっていく様相とは異なり、中央(鎌倉府)の権威を背景とした地方支配の再編という側面を色濃く帯びていた。この「中央から来た支配者」という出自こそが、戦国時代を通じて一族の誇りであり、またその行動を規定するアイデンティティの核であり続けたのである。

第二章:蘆名氏との角逐 ― 二階堂行詮の治世と試練

行詮の家督相続と治世

須賀川二階堂氏が奥州の地に根を下ろしてから数十年、時代は応仁の乱を経て、日本全土が本格的な戦国乱世へと突入していく。この激動の時代に、須賀川二階堂氏の舵取りを任されたのが、第14代当主・行光の子、二階堂行詮であった。彼は父の跡を継いで第15代当主となり、山城守を称した 1 。その法名は青林茂公と伝えられている 1 。

行詮が家督を継いだ頃、須賀川二階堂氏を取り巻く環境は厳しさを増していた。北には会津を本拠とする蘆名氏、東には田村氏といった有力な戦国領主が勢力を拡大し、二階堂氏の領国である岩瀬郡は、常に彼らの脅威に晒されていた。

蘆名氏との長沼合戦 ― 試練の始まり

行詮の治世における最大の試練は、文明16年(1484年)に訪れた。この年の8月、会津の蘆名盛高が、二階堂領の岩瀬郡へ大軍を率いて侵攻してきたのである 5 。行詮はこれを長沼(現在の須賀川市長沼町)の地で迎え撃ち、一度は蘆名軍の撃退に成功する。しかし、その勝利は束の間のことであった 5 。

翌9月、蘆名盛高は兵を再編して再び来襲する。この二度目の合戦において、二階堂軍は多数の将兵を討ち取られるという大敗を喫してしまった 5 。この敗北の結果、二階堂氏は戦略上の要衝であった長沼地方を蘆名氏に奪われることとなり、その勢力圏に大きな楔を打ち込まれた。

この長沼合戦での敗北は、単なる一地方の喪失以上の深刻な意味を持っていた。それは、鎌倉以来の名門という家格や権威だけではもはや領国を維持できないという、戦国時代の冷徹な現実を二階堂氏に突きつける象徴的な出来事であった。これ以降、蘆名氏の軍事的圧力は恒常的な脅威となり、二階堂氏の外交・軍事戦略は、この強大な隣人との関係をいかに構築するかに大きく左右されることになる。二階堂行詮の治世は、一族が「中央の権威を背景とした支配者」から、自らの実力のみで領国を維持しなければならない「戦国領主」へと、否応なく転換を迫られた、まさに栄光と没落の分水嶺に立つ重要な過渡期だったのである。

行詮の治世の評価と後継

蘆名氏との厳しい戦いを経験した行詮の没年には、明応6年(1497年)説と明応9年(1500年)説の二つが伝えられている 1 。彼の死後、家督は嫡男の行景が継承したが、永正元年(1504年)に早世。そのため、その弟である晴行(続義とも)が当主となり、一族の命運を担うこととなった 1 。行詮の時代に始まった蘆名氏との力関係の変化は、後継者たちの代に、より深刻な形で一族の運命に影響を及ぼしていくことになる。

第三章:周辺勢力との相克と婚姻政策 ― 盛義の時代と蘆名家相続

勢力拡大の試みと挫折

二階堂行詮の没後、家督を継いだ晴行、そしてその子・輝行の時代も、須賀川二階堂氏は周辺勢力との絶え間ない緊張関係の中にあった。特に東の田村氏との領土を巡る争いは激しく、北の蘆名氏の動向も常に注視せねばならない状況が続いた 12 。

輝行の子・二階堂盛義が当主となると、この力関係は決定的な局面を迎える。盛義は能吏的、文化的な側面も持つ大名であったと伝えられるが 14 、戦国武将としての力量が試される時代であった。永禄9年(1566年)、会津の蘆名盛氏・盛興父子による大規模な侵攻を受け、松山城、横田城といった拠点を次々と攻め落とされてしまう 13 。この敗北により、盛義は蘆名氏への従属を余儀なくされた。

人質から当主へ ― 蘆名盛隆の誕生

この時、和睦の条件として盛義が差し出したのが、嫡男の盛隆(当時7歳)であった 15 。人質として会津の黒川城へ送られた盛隆の存在は、二階堂氏の蘆名氏への服従を象徴するものであった。しかし、この屈辱的な出来事が、後に誰も予測し得なかった劇的な展開を生むことになる。

天正2年(1574年)、蘆名家の当主であった蘆名盛興が、世継ぎのないまま28歳の若さで急逝したのである 17 。後継者問題を巡って家中が揺れる中、白羽の矢が立ったのが、人質として会津にいた二階堂盛隆であった。彼は盛興の未亡人・彦姫と婚姻し、蘆名盛氏の養子となる形で、名門蘆名家の第18代当主の座を継承した 15 。

二階堂氏、束の間の栄光

実子が会津の太守となったことで、須賀川二階堂氏の立場は一変した。従属する側から、会津の強大な力を後ろ盾とする側に回ったのである。この力を背景に、盛義は長年の宿敵であった田村氏との戦いを有利に進め、天正8年(1580年)の御代田合戦では勝利を収めるなど、勢力を一時的に回復・拡大させることに成功した 14 。

この時期は、須賀川二階堂氏にとって、まさに束の間の栄光であった。盛義は、この安定期に領内の寺社への寄進や保護を行うなど、文化的側面でも治績を残した可能性がある 20 。しかし、この栄光は極めて脆い基盤の上に成り立っていた。それは、二階堂氏の自力で勝ち取ったものではなく、蘆名盛隆という一個人の存在に完全に依存した、偶然の産物であったからだ。この婚姻と養子縁組による成功は、一見すると戦国外交の妙手に見えるが、実態は二階堂氏の運命を蘆名家、ひいては盛隆個人の生命線に結びつけてしまう「諸刃の剣」であった。この危うい均衡は、やがて訪れる悲劇によって、あっけなく崩れ去ることになる。

第四章:女城主の決断 ― 大乗院と伊達政宗の対峙

権力の空白と大乗院の登場

二階堂氏の束の間の栄光は、相次ぐ当主の死によって暗転する。天正9年(1581年)、二階堂盛義が病没 14 。さらに天正12年(1584年)10月、一族の希望の星であった蘆名盛隆が、黒川城内で寵臣の大庭三左衛門によって暗殺されるという凶事が起きる 17 。盛義の跡を継いだ二階堂行親も早世しており 1 、須賀川二階堂氏は指導者を失い、再び存亡の危機に立たされた。

この権力の空白という非常事態に、歴史の表舞台に登場したのが、盛義の未亡人・大乗院(阿南の方)であった。彼女は伊達晴宗の長女であり、奥州の覇権を狙う伊達政宗にとっては実の叔母にあたる人物である 6 。大乗院は、事実上の城主として須賀川城の采配を振るうことになった 24 。

分裂する家中と外交路線の対立

しかし、女城主が率いる二階堂家の内情は、一枚岩とは程遠い状況にあった。家老の須田盛秀は、常陸の佐竹義重との同盟関係を生命線と考え、徹底した反伊達路線を主導した 6 。これに対し、保土原行藤(江南斎)や矢部義政といった岩瀬西部衆を率いる重臣たちは、急速に台頭する伊達政宗への接近を図り、親伊達派を形成していた 26 。家中は外交路線を巡って二つに分裂し、深刻な対立状況に陥っていたのである。政宗はこの内紛を見逃さず、巧みな調略によって保土原行藤らを寝返らせることに成功する 6 。

政宗の降伏勧告と大乗院の拒絶

天正17年(1589年)6月、伊達政宗は摺上原の戦いで蘆名氏を壊滅させ、会津黒川城を掌中に収めた。南奥州の覇権をほぼ手中にした政宗は、次なる標的として須賀川に目を向け、叔母である大乗院に対し、降伏を勧告する使者を送った 26 。

これに対し、大乗院は毅然として降伏を拒絶する。籠城を決意した彼女が家臣や町民の前で述べたとされる理由は、単なる感情論ではなかった。第一に、政宗が二階堂氏の宿敵である田村氏に味方したことへの不信。第二に、何より我が子・盛隆が継いだ蘆名家を滅ぼしたことへの怨恨。そして第三に、これまで二階堂氏を支えてくれた佐竹氏への信義を貫くという、政治的な大義名分であった 26 。

大乗院のこの決断は、単に「気丈な女性の意地」として片付けられるものではない。それは、個人の情念と、戦国領主としての冷徹な政治的判断が複雑に絡み合った結果であった。彼女の選択は、親伊達派に傾く家臣たちを抑え、佐竹・岩城氏らと結ぶ反伊達連合の盟主として、その責任を全うしようとする極めて政治的な行動であった。血縁、怨恨、同盟、そして家中の分裂という四重の圧力の中で下された彼女の決断は、一人の女性領主が、一族の名誉と存亡を賭けて下した、悲壮な政治決断だったのである。

第五章:須賀川城、炎上 ― 名門二階堂氏の終焉

須賀川城攻防戦(天正17年10月26日)

大乗院の徹底抗戦の決意を受け、天正17年(1589年)10月26日、伊達政宗は遂に須賀川城への総攻撃を開始した 26 。政宗は須賀川城の西、山寺山王山(現在の陣馬山)に約2万とされる大軍の本陣を構えた 26 。

対する二階堂方は、城兵約1,200に加え、同盟を結ぶ佐竹家から河井甲斐守率いる200騎、そして大乗院の甥である岩城常隆が派遣した竹貫重光・植田但馬守率いる弓隊・鉄砲隊など約800の援軍が駆けつけ、籠城戦に臨んだ 26 。しかし、その兵力差は歴然としていた。

以下の表は、この時の両軍の布陣をまとめたものである。

|

勢力 |

総大将/城主 |

主要武将 |

兵力(推定) |

主要布陣箇所 |

|

伊達軍 |

伊達政宗 |

伊達成実, 片倉景綱, 白石宗実, 大内定綱, 保土原行藤 (内応) |

約20,000 |

本陣:山寺山王山(陣馬山) 攻撃正面:雨呼口、大黒石口、八幡崎城 |

|

二階堂・連合軍 |

大乗院(城主) 須田盛秀(実質総大将) |

遠藤勝重, 須田盛秀, 竹貫尚忠 (岩城援軍), 河井甲斐守 (佐竹援軍), 水野勘解由 |

約2,200 (二階堂勢 1,200未満, 援軍 1,000) |

本丸:遠藤勝重 大黒石口:須田盛秀 雨呼口:竹貫尚忠 八幡崎城:岩瀬東部衆、河東衆 |

この布陣図は、二階堂方がいかに絶望的な状況にあったかを如実に物語っている。圧倒的な兵力差に加え、伊達軍には内情を熟知した内応者・保土原行藤が加わっており、二階堂方は複数の城門や砦に少ない兵力を分散させざるを得なかった。

激戦と内応

伊達軍は八幡崎口、大黒石口、そして釈迦堂川南岸の雨呼口の三方から一斉に攻めかかった 26 。二階堂方は寡兵ながらも勇猛に戦い、特に岩城からの援軍として参陣した竹貫家の家臣・水野勘解由の強弓は、伊達勢に大きな損害を与えたと『藤葉栄衰記』などの軍記物に記されている 26 。また、八幡崎城(現在の八幡山)では、須田一族や佐竹の援軍が最後まで抵抗し、最大の激戦地となった 27 。

しかし、この戦いの趨勢を決したのは、武勇ではなく裏切りであった。雨呼口の守備を担当していた二階堂四天王の一人、守屋俊重が、かねてからの密約通り伊達方に内応。手勢に命じて、二階堂家の菩提寺であった長禄寺に火を放ったのである 6 。

折からの強風に煽られた炎は、瞬く間に城下町を焼き尽くし、ついには須賀川城の本丸へと燃え広がった 26 。城内が混乱に陥る中、伊達軍は一気になだれ込み、奮戦も虚しく、名城・須賀川城は炎の中に落城した。この滅亡の直接的な要因は、伊達政宗という強大な外部圧力と、深刻な家中の内紛という内部要因が致命的に結合した結果であった。守屋俊重の放火は、その内部崩壊が物理的な形で現れたものであり、軍事的な勝敗が決する以前に、組織としての二階堂氏はすでに政治的に敗北していたと言える。

落城後

本丸で最後まで指揮を執っていた大乗院は、家臣たちの手によって城外へ脱出させられた 26 。一方、実質的な総大将であった須田盛秀は、居城の和田城に火を放ち、主家と同じく反伊達を貫いた佐竹義宣を頼って常陸国へと落ち延びていった 25 。本丸を守っていた遠藤勝重をはじめ、多くの将兵がこの戦いで討死し、その屍は城の内外に満ちたという 27 。この須賀川城攻防戦で亡くなった両軍の兵士たちの霊を弔うために始まったとされる行事が、400年以上経った今も須賀川の地に受け継がれる、日本三大火祭りの一つ「松明あかし」である 23 。

第六章:歴史的遺産と評価

奥州仕置と二階堂旧領

須賀川城を攻略した伊達政宗は、戦後処理として、自らの一族であり内応にも功のあった石川昭光を新たな城主として配置した 6 。これにより、南奥州の広大な領域が伊達氏の支配下に置かれ、政宗の勢力は頂点に達したかに見えた。

しかし、この支配は長くは続かなかった。翌天正18年(1590年)、天下統一を目前にした豊臣秀吉が小田原の北条氏を滅ぼし、それに続いて「奥州仕置」を断行した。これは、豊臣政権に恭順しなかった、あるいは惣無事令に違反したと見なされた大名の領地を没収・再配分するものであった 33 。政宗が摺上原の戦い以降に自力で獲得した領地、すなわち旧蘆名領と旧二階堂領もその対象となり、すべて没収されてしまう 26 。須賀川城は会津に入封した蒲生氏郷の所領となり、与力大名の田丸具直が城主として入った 35 。ここに、鎌倉時代から続いた名門・二階堂氏による岩瀬郡支配は、名実ともに終焉を迎えたのである。

須賀川二階堂氏の歴史的評価

須賀川二階堂氏の歴史は、鎌倉幕府の文官官僚という名門の出自から始まり、奥州の地に下って戦国大名へとその姿を変えていった、稀有な軌跡を辿る。しかし、その過程は常に周辺の強大な武力を持つ勢力、すなわち蘆名氏、田村氏、そして最終的には伊達氏との熾烈な生存競争の中にあった。

一族の命運を左右したのは、しばしば婚姻や養子縁組といった外交政策であった。特に、人質であった盛隆が敵方・蘆名家の家督を継ぐという劇的な展開は、一族に束の間の栄光をもたらしたが、その基盤の脆弱性は、当主の暗殺という一つの事件で露呈し、一族を破滅へと導いた。その歴史は、戦国時代の権力闘争における同盟の有効性と、それが孕む危うさのダイナミズムを象徴している。

そして、その最後の抵抗を率いたのが、女城主・大乗院であった。彼女の物語は、家の名誉と信義を重んじる中世的な価値観が、天下統一という近世へと向かう巨大な権力のうねりの前にはかなくも散っていった、戦国末期の悲劇として今なお語り継がれている 24 。

須賀川に残る記憶

戦国大名・二階堂氏は歴史の舞台から姿を消したが、その記憶は400年以上の時を経て、須賀川の地に深く刻まれている。

- 須賀川城跡と二階堂神社: 激戦の舞台となった須賀川城の本丸跡には、現在、城主であった二階堂氏一族を祀る二階堂神社が静かに佇んでいる 6 。

- 長禄寺: 二階堂氏代々の菩提寺。須賀川城攻防戦の引き金となった放火で焼失したが再建され、その境内には、後に須賀川で波乱の生涯を閉じた大乗院の墓所と、主君に殉じた家臣団の墓が並び、往時を偲ばせている 6 。

- 神炊館神社: 「お諏訪さま」の愛称で親しまれるこの神社は、初代・為氏が信州の諏訪神を勧請して以来、二階堂氏の篤い信仰を集めた 39 。

- 松明あかし: 毎年11月に行われるこの壮大な火祭りは、須賀川城攻防戦の犠牲者を弔うために始まったとされ、燃え盛る巨大な松明の炎は、二階堂氏の悲劇と、それに屈しなかった人々の魂の記憶を、今に力強く伝えている 23 。

結論

本報告書で詳述した二階堂行詮は、須賀川二階堂氏が、鎌倉以来の権威に安住することが許されず、実力主義が支配する戦国時代の荒波に本格的に直面し始めた、極めて重要な過渡期に生きた当主であった。彼の治世における蘆名氏との敗戦は、単なる一合戦の敗北に留まらず、その後の一族の運命を規定する長期的な力関係の変化の始まりであったと言える。

行詮個人の記録は乏しい。しかし、彼の時代から、盛義の外交、そして大乗院の悲劇的な終焉へと続く一族の歴史を俯瞰することで、我々は一つの問いに対する答えを見出すことができる。それは、鎌倉以来の名門という誇りを持ちながら、なぜ彼らは戦国の世を生き残れなかったのか、という問いである。その答えは、血縁と同盟の脆さ、家中の内紛、そして何よりも天下統一へと向かう時代の巨大なうねりの中にあった。

二階堂行詮の生涯は、その壮大な歴史物語の重要な一幕を成している。彼の名は、南奥州における中世的名門の誇りと、近世の黎明の中で消えていったその軌跡を理解する上で、決して忘れることのできない存在である。そして、その記憶は、須賀川の地に今なお息づく史跡や伝統行事の中に、確かな証人として生き続けている。

引用文献

- 須賀川二階堂氏とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%B7%9D%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82%E6%B0%8F

- 二階堂行政(にかいどうゆきまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82%E8%A1%8C%E6%94%BF-1098787

- 「二階堂行政」二階堂氏の祖。幕府を支えた官僚で、鎌倉殿の13人のひとり | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1311

- 二階堂氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82%E6%B0%8F

- 二階堂行詮 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82%E8%A1%8C%E8%A9%AE

- 須賀川城と二階堂氏について!DELLパソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/sukagawa/nikaidou-sukagawajou.html

- 13人の合議制の一人、二階堂行政が辿った生涯と人物像に迫る|鎌倉幕府を実務で支えた文官の姿とは?【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/history/1056592

- 室町・江戸まで続いた「三善氏」「二階堂氏」の系譜 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/24050

- 仙道軍記・岩磐軍記集 - 三春昭進堂 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?e=3192&PHPSESSID=caca7d324458e41bcb91d3a6880a988b

- 武家家伝_二階堂氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/2kaido_k.html

- 二階堂晴行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82%E6%99%B4%E8%A1%8C

- 須賀川城 愛宕館 南館 保土原館 八幡館 宇津峰城 木舟城 刑部館 石見館 細桙城 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/hukusima/sukagawasi01.htm

- 二階堂盛義Nikaido Moriyoshi - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/mutsu/nikaido-moriyoshi

- 二階堂盛義 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82%E7%9B%9B%E7%BE%A9

- 蘆名盛隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E9%9A%86

- 二階堂盛義(にかいどう もりよし)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82%E7%9B%9B%E7%BE%A9-1098762

- 蘆名義広~伊達政宗に敗れた男、 流転の末に角館に小京都を築く https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9599

- あしな - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 - FC2 https://haiyaku.web.fc2.com/ashina.html

- 蘆名氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E6%B0%8F

- お寺・神社|学ぶ|須賀川市観光物産振興協会:すかがわ観光公式ポータルサイト https://www.sukagawa-kankoukyoukai.jp/learn/page04.html

- 妙林寺(福島県須賀川駅)のアクセス・お参りの情報 (天台宗) - ホトカミ https://hotokami.jp/area/fukushima/Htatm/Htatmtm/Dsram/40816/

- 再び須賀川二階堂氏~戦国時代編(後編)|k_maru027 - note https://note.com/k_maru027/n/nd56bc6cdf65d

- 須賀川城 二階堂氏 大乗院 女城主 須田氏 須田美濃守 須賀川市 福島県 中世城館 城跡 城址 城蹟 城郭 城 館跡 南奥羽 仙道 中通り 南奥州 陸奥 東北地方 屋敷 要害 竜害 龍害 竜谷 龍谷 根古屋 根小屋 砦 物見 - 城跡ほっつき歩き https://kogasira-kazuhei.sakura.ne.jp/joukan-fukusima/sukagawa-jou-sukagawa-fukusima/sukagawa-jou-sukagawa-fukusima.html

- 松明あかし 須賀川・二階堂家の悲劇と女城主大乗院の物語 | 歴春うぇぶショップ - 歴史春秋社 https://www.rekishun.jp/catalog/product_info.php?products_id=153&osCsid=zwhbgueaycefob

- 須田盛秀 Suda Morihide - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/suda-morihide

- 須賀川城攻防戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%B7%9D%E5%9F%8E%E6%94%BB%E9%98%B2%E6%88%A6

- 二階堂氏VS伊達政宗 須賀川城の攻防図と古戦場 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/sukagawa/nikaidou-vs-datemasamune.html

- 南北朝の古殿(竹貫氏の興亡) | 古殿町史 | 史跡 | 観る | 観光 https://www.town.furudono.fukushima.jp/kanko-dentou-bunka/see/shiseki/furudonochoushi/nanboku2/117

- 須賀川城は女城主 https://www.sukagawa-kankoukyoukai.jp/Templates/PDF/2019taimatsuakashi_omote.pdf

- 阿南姫(大乗院) 戦国武将を支えた女剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/112479/

- 須田盛秀の居城とされる和田城、伏見館 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/sukagawa/wadajou-husimijou.html

- 陣馬山(山寺城)~伊達政宗の本陣!須賀川合戦 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/sukagawa/jinbasan-yamaderajou.html

- 「奥州仕置(1590年)」秀吉の天下統一最終段階!東北平定と領土再分配の明暗 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/14

- 奥州仕置(2/2)豊臣秀吉が東北平定、波紋を呼んだ - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/322/2/

- 須賀川城の見所と写真・200人城主の評価(福島県須賀川市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1450/

- 二階堂神社の御朱印・アクセス情報(福島県須賀川駅) - ホトカミ https://hotokami.jp/area/fukushima/Htatm/Htatmtm/Dsram/131141/

- 長禄寺 | 福島・郡山 - 日本案内記 - 昭和初期の観光ガイド https://annai.tabibun.net/07/0701/070103/2591/

- 広福山 長禄寺 - 南奥羽歴史散歩 https://mou-rekisan.com/archives/10063/

- 神炊館神社 - ふくしまの旅 - 福島県の観光スポット https://www.tif.ne.jp/jp/entry/article.html?spot=6700

- <神炊館神社>福島県 - 福島・二本松・郡山エリアの神社仏閣【旅色】 https://tabiiro.jp/leisure/s/215848-sukagawa-otakiyajinja/

- 福島県須賀川市・神炊館神社 - 悠遊・楽感雑記帳 http://yurakukan.blog27.fc2.com/blog-entry-1831.html