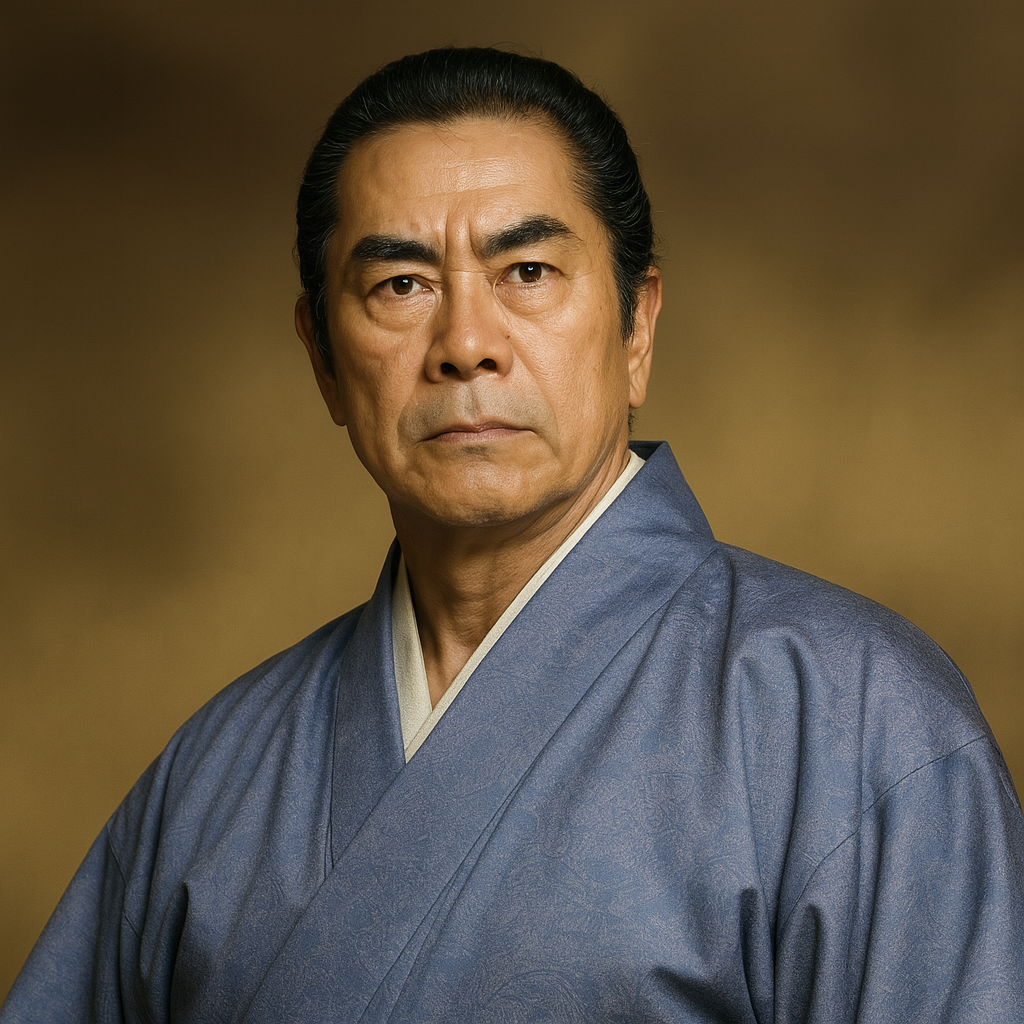

今井宗久

今井宗久は堺の豪商で茶人。武野紹鴎の娘婿となり、織田信長・豊臣秀吉に仕え、鉄砲・火薬供給を担った。子孫は江戸幕府の旗本となる。

今井宗久 ― 戦国乱世を駆け抜けた商人、茶人、そして権力者の実像

はじめに

戦国時代から安土桃山時代にかけて、日本の歴史は大きな転換点を迎えました。その激動の時代を、一人の商人が類稀なる才覚で駆け抜け、時の権力者の懐刀として、経済、政治、そして文化の各領域で絶大な影響力を行使しました。その人物こそ、堺の豪商・今井宗久(いまい そうきゅう)です。

一般に、宗久は「織田信長に仕えた堺の商人」として知られていますが、その実像は単なる御用商人の枠を遥かに超えています。彼は、時代の流れを的確に読み解く先見の明を持った実業家であり、権力の中枢に巧みに食い込む政治顧問であり、最新兵器の供給網を支配する武器商人であり、そして「天下三宗匠」の一人に数えられる当代随一の文化人(茶人)でもありました。これら複数の顔を巧みに使い分け、彼は乱世を自らの舞台へと変えていったのです。

本報告書は、今井宗久という人物を、経済人、政治家、軍需産業の支配者、そして文化人という複合的なプレイヤーとして捉え、その生涯を徹底的に追跡します。彼の謎に満ちた出自から、堺での台頭、織田信長との運命的な出会い、豊臣政権下での処世、そしてその子孫が旗本として江戸時代を生き抜くに至るまでの全貌を、現存する史料に基づき、多角的かつ詳細に分析・解明することを目的とします。彼は時代の流れに乗った幸運な商人だったのか、あるいは自らの手で時代を動かした戦略家だったのか。その複合的な人物像の核心に迫ります。

第一章:出自と堺への道 ― 武士か、商人か

1-1. 謎に包まれた出自:大和説と近江説

今井宗久は、永正17年(1520年)に生を受け、文禄2年(1593年)に73歳でその生涯を閉じました 1 。その生年については多くの史料で一致が見られるものの、彼の出自、すなわち生まれ故郷については、大きく二つの説が存在し、長らく議論の対象となってきました。

一つは、大和国高市郡今井村(現在の奈良県橿原市今井町)の出身であるとする「大和説」です 3 。今井町は、戦国時代に一向宗の寺内町として発展し、環濠に囲まれた自治都市として独自の繁栄を築いた場所であり、宗久が商人として大成する素地がこの地にあったとする見方です。実際に、宗久の茶室と伝わる「黄梅庵」が元々はこの今井町にあったとされるなど、所縁の深い土地であることは間違いありません 7 。

もう一つは、近江国高島郡今井市(現在の滋賀県高島市付近)をルーツとする「近江説」です 8 。この説の根底にあるのは、今井家の祖先が近江源氏佐々木氏の流れを汲む武士の家系であったという伝承です 6 。佐々木氏は近江国を本拠とした名門武家であり 12 、宗久の祖先が近江国高島郡今井市城を領したことから今井姓を名乗るようになったとされています 6 。

これら二つの説は、一見すると矛盾しているように思われますが、必ずしも排他的なものではありません。むしろ、両説を統合的に解釈することで、宗久の人物像はより立体的に浮かび上がってきます。すなわち、「祖先の家系は近江の武家(近江説)であったが、父・今井出羽守宗慶の代に大和国へ移り住み、宗久自身は大和国今井の地で生まれた(大和説)」という可能性が考えられます 6 。この「武家の血を引きながら、商人の町で育った」という複合的なバックグラウンドこそが、彼が後に他の商人とは一線を画し、織田信長のような戦国武将と対等に渡り合い、その心の内を理解する上で、計り知れない強みとなったことは想像に難くありません。

1-2. なぜ商人となったのか:立身出世の道としての堺

武家の系譜に連なる可能性を持ちながら、今井宗久はなぜ武士の道ではなく、商人の道を選んだのでしょうか。その答えは、彼が生きた時代の特性と、彼が目指した「立身出世」の本質にあります 14 。

戦国時代は、旧来の身分秩序が崩壊し、実力さえあれば出自を問わず成り上がることが可能な「下剋上」の時代でした。しかし、その「実力」とは、必ずしも武力のみを意味しませんでした。宗久が青年期に「立身出世を志し」て向かった先は、戦場ではなく、国際自由都市・堺でした 5 。

当時の堺は、いかなる戦国大名の支配にも服さず、「会合衆(えごうしゅう)」と呼ばれる36人の有力商人たちによる自治が行われていました 15 。南蛮貿易の拠点として富が集中し、明や東南アジア、ヨーロッパからもたらされる最新の情報と文物が集まる、日本随一の経済・情報ハブでした 16 。さらに、鉄砲の一大生産地でもあり、その経済力と軍事技術は、並の戦国大名を凌駕するほどでした 17 。

宗久は、この堺が持つ「富」、「情報」、そして「治外法権的な自由」こそが、武力に頼らずとも天下に影響を及ぼしうる、新しい時代の「力」の源泉であることを見抜いていたと考えられます。彼は、堺という特殊な空間を支配すること、すなわち経済と情報を掌握することこそが、真の立身出世、すなわち権力そのものに近づく道であると判断したのでしょう。当初は堺の有力商人・納屋宗次の居宅に身を寄せ、商人としての修行を積んだ彼の選択は 6 、単なる金儲けを目的としたものではなく、時代のパラダイムシフトを的確に捉えた、極めて戦略的なキャリア選択だったのです。

第二章:堺の豪商としての台頭 ― 武野紹鷗との邂逅と事業の多角化

堺に乗り出した宗久は、その非凡な才覚を武器に、瞬く間に頭角を現していきます。その飛躍の過程において、決定的な役割を果たしたのが、茶の湯の世界との出会い、そして当代随一の茶人・武野紹鷗(たけの じょうおう)との邂逅でした。

2-1. 茶の湯の世界へ:師・武野紹鷗との出会い

堺に移り住んだ宗久は、商人としての成功には、富だけでなく教養が不可欠であると考え、茶の湯を学ぶことを決意します 14 。彼が師事したのは、わび茶の大家であり、堺でも指折りの豪商であった武野紹鷗でした 3 。この紹鷗の門下には、後に宗久と共に「天下三宗匠」と称されることになる津田宗及や千利休も名を連ねており、当時の堺における茶の湯の重要性を物語っています 5 。

宗久にとって、茶の湯を学ぶことは、単なる趣味や教養の習得ではありませんでした。それは、堺の支配者階級である「会合衆」の排他的なコミュニティに参入するための、必須の「文化資本」を獲得する戦略的投資に他なりませんでした。当時の茶会は、政治・経済に関する最高級の情報が集まるサロンであり、有力者同士が人脈を形成し、水面下で重要な商談を行う社交場でもありました 17 。宗久は、この「ゲームのルール」を正確に理解し、その世界の頂点に立つ紹鷗に師事するという最も効率的な方法で、成功への扉を開こうとしたのです。

2-2. 婚姻による飛躍:紹鷗の後継者として

宗久の非凡な才能は、商才のみならず茶の湯においても発揮され、師である紹鷗の目に留まります。紹鷗は宗久を高く評価し、ついには自らの娘を嫁がせ、婿として迎え入れました 3 。経済的な後ろ盾を持たなかった宗久にとって、これはまさに人生を懸けた大勝負であり、大いなる飛躍のきっかけとなりました 17 。

弘治元年(1555年)、師であり岳父でもある紹鷗が世を去ると、宗久の地位は決定的なものとなります。彼は、紹鷗が秘蔵していた「松島の茶壺」や「紹鷗茄子」といった天下に名だたる名物茶器、さらには家財のほとんどを譲り受けました 6 。この遺産相続を巡っては、紹鷗の嫡男である武野宗瓦との間で争いが生じましたが、宗久はこの争いに勝利し、名実ともに紹鷗の後継者としての地位を確立します 6 。

この一連の出来事は、現代の経営戦略における企業買収(M&A)に酷似しています。経済的基盤を持たなかった宗久は、自らの才能と茶の湯の腕前という「無形資産」を対価に、武野紹鷗という堺随一の「ブランド」と、その「有形資産」(家財)および「無形文化財」(名物茶器)を手に入れたのです。特に、正当な後継者である宗瓦を退けて遺産を確保した事実は、彼が単に師に気に入られていただけではなく、法的な、あるいは社会的な駆け引きにおいても極めて老獪であったことを示唆しています。これは幸運ではなく、周到な戦略の賜物でした。この成功により、彼は堺の有力商人集団である会合衆のメンバーとなるための条件を満たし 17 、堺の支配者層の一員として、その後の活動の盤石な基盤を築き上げたのです。

2-3. 事業の多角化:納屋業から軍需産業へ

紹鷗の後ろ盾と遺産を得て、堺の有力商人となった宗久は、その商才を遺憾なく発揮し、事業を急速に多角化させていきます。彼の屋号は「納屋」であり、これは港湾での倉庫業を指す「納屋衆」に由来します 22 。倉庫業は、物資の保管だけでなく、商品を担保とした金融業にも繋がり、当時の物流と金融の要でした 24 。

しかし、宗久の事業はそれだけにとどまりませんでした。彼は、甲冑などの武具製造に不可欠な皮革製品の取引を手がけ、戦国大名との関係を深めます 6 。また、薬種業にも進出しました 5 。そして、機を見るに敏な彼は、戦乱の世が必然的に求めるもの、すなわち「兵器」の重要性にいち早く着目します。天文17年(1548年)には、火薬の主原料である硝石を独占的に買い占め、さらには河内鋳物師を組織して、高性能な鉄砲の生産に乗り出すのです 4 。

宗久が展開したこれらの事業は、一見すると多岐にわたるようですが、そのすべてが「戦乱」という巨大な需要に結びついています。金融業は戦費の調達、皮革製品は武具、そして鉄砲・火薬は最新兵器。これらは相互に強力なシナジー効果を生み出す事業ポートフォリオでした。例えば、特定の戦国大名に融資を行う見返りとして、自らが生産する鉄砲の独占的な納入契約を取り付けるといった、複合的で有利な取引を展開することが可能だったと推測されます。宗久は、時代のニーズを的確に捉え、それを満たすための事業を戦略的に組み合わせることで、巨万の富を築き上げていったのです。

第三章:時代の寵児 ― 織田信長との関係と政商としての飛躍

堺の会合衆の一員として確固たる地位を築いた今井宗久の前に、やがて天下統一へと突き進む稀代の英雄、織田信長が現れます。宗久は、この新しい時代の覇者との出会いを、自らの生涯における最大の好機と捉え、大胆かつ緻密な戦略でその懐へと飛び込んでいきました。

3-1. 運命の謁見:名物献上に見る戦略性

永禄11年(1568年)、室町幕府15代将軍・足利義昭を奉じて上洛を果たした織田信長は、畿内における支配権を確立すべく、その勢威を周辺地域に示していました。この時、多くの堺商人が信長の動向を固唾をのんで見守る中、宗久は誰よりも早く行動を起こします。彼は摂津国芥川(現在の大阪府高槻市)にあった信長の陣営に赴き、謁見を求めました。

その際、宗久が信長に差し出したのは、金銀財宝ではありませんでした。それは、師・武野紹鷗から受け継いだ二つの至宝、天下に名高い茶入「紹鷗茄子」と茶壺「松島の壺」でした 4 。この行為は、単なる贈答や賄賂といった次元を遥かに超える、極めて高度な戦略的意味合いを持っていました。

当時の「名物」と呼ばれる茶道具は、一城に匹敵するとも言われるほどの絶大な価値を持ち、それを所有することは文化的な権威の象徴でした。信長自身も茶の湯に深く傾倒し、茶道具を政治的恩賞として用いる「名物狩り」を行うなど、その文化的・政治的価値を誰よりも理解していました 17 。宗久は、自らが持つ最高の文化的権威の象徴を、惜しげもなく新たな覇者である信長に献上したのです。これは、「私はあなたの武力による天下布武を支持するだけでなく、あなたの文化的な覇権の確立にも貢献します」という、極めて洗練された忠誠のメッセージでした。武力一辺倒ではない信長の価値観と、彼が築こうとする新しい秩序の本質を正確に見抜いた、宗久の鋭い洞察力の現れと言えるでしょう。この一世一代のプレゼンテーションにより、宗久は他の商人たちから完全に一線を画し、信長にとって忘れ得ぬ、特別な存在となったのです。

3-2. 堺の危機と宗久の仲介:矢銭問題

信長との個人的な信頼関係を築いた宗久に、その真価が問われる機会が訪れます。信長は、堺の莫大な富に目をつけ、その支配を確実なものとするため、軍資金として「矢銭(やせん)」二万貫という、当時としては破格の金額を要求しました 5 。現在の価値で数億円ともいわれるこの要求に対し、堺の自治を担う会合衆は激しく反発します。彼らは、長年にわたり堺を庇護してきた三好三人衆の力を背景に、信長への徹底抗戦の構えを見せました 15 。

堺の街に戦雲が立ち込める中、ただ一人、冷静に状況を分析していたのが宗久でした。彼は、三好氏という「過去の権力」に固執することが、いかに危険であるかを理解していました。信長という「未来の権力」の圧倒的な軍事力と、抵抗する者には容赦しないその非情さ(直後に矢銭の支払いを拒否した尼崎が焼き討ちに遭っている 28 )を考えれば、堺が生き残る道は一つしかありませんでした。

宗久は、強硬論を唱える会合衆の説得に奔走します 15 。これは、堺の自治という「理想」と、町の存続という「現実」との間で、後者を選んだリアリストとしての苦渋の決断でした。彼の必死の説得と仲介工作の結果、会合衆はついに信長の要求を受け入れ、矢銭の支払いに応じます 23 。この一件により、堺は政権への自立性を失うことにはなりましたが、戦火を免れ、商人たちの生命と財産、そして何よりも商業活動の自由は守られたのです 23 。宗久は、堺を破滅から救った救世主となると同時に、信長からは絶対的な信頼を勝ち取りました。彼は、堺の危機を自らの地位を不動のものとする最大の好機へと転換させたのです。

3-3. 絶大な信頼の獲得:信長から与えられた特権

矢銭問題における功績は、宗久に計り知れない利益をもたらしました。信長は彼の能力と忠誠心を高く評価し、他の商人にはない破格の特権を次々と与えていきます。これにより、宗久は単なる御用商人の地位を超え、信長政権の経済・軍事戦略を担う重要なパートナーとなっていきました。

信長が宗久に与えた権益は、彼の天下統一事業の根幹を支えるものでした。摂津国住吉郡に二千二百石の采地を与えられたのを皮切りに 6 、堺近郊の重要拠点である五箇荘の代官職に任命されます 4 。さらに、塩や塩干物を扱う商人組合(塩合物座)の徴税権、淀川の通行税免除といった物流の利権も掌握しました 4 。

そして、その中でも特筆すべきは、元亀元年(1570年)に任された但馬生野銀山の支配です 3 。銀は、軍資金の調達や通貨鋳造の基盤となる、国家の最重要戦略物資でした。信長は、この生命線ともいえる銀山の経営を、宗久の商才と経営能力を信頼して一任したのです。これは、宗久が単なる寵臣ではなく、信長の国家プロジェクトを遂行する有能なテクノクラート(技術官僚)として認識されていたことを明確に示しています。

以下の表は、宗久が信長から得た主要な権益とその戦略的重要性をまとめたものです。

権益内容摂津五箇荘 代官職塩・塩合物 徴収権淀川通行船の特権但馬生野銀山 支配授与年(西暦)1569年1569年1569年1570年戦略的重要性堺近郊の直轄地支配。鉄砲玉等の生産拠点(我孫子鋳物師)の直接管理 [6, 29]。生活必需品である塩の流通・価格支配による財源確保と民衆掌握 [5, 6]。京都と大坂を結ぶ物流の大動脈の支配。関税免除による圧倒的なコスト競争力の確保 [5, 6]。莫大な軍資金の安定的確保。通貨鋳造の基盤掌握による経済支配力の強化 [3, 4, 6]。

この表が示すように、宗久に与えられた権益は、信長の経済政策、軍事政策、そして物流政策の核心部分を網羅していました。彼はこれらの特権を最大限に活用し、信長の天下統一事業を財政面から強力に支えるとともに、自らもまた莫大な富を築き上げていったのです。

第四章:武器商人としての暗躍 ― 鉄砲・火薬供給網の支配

今井宗久が織田信長から得た絶大な信頼の背景には、彼が「武器商人」として果たした決定的な役割がありました。信長軍の圧倒的な強さの源泉であった鉄砲隊。その鉄砲と、弾薬である火薬の安定供給を担っていたのが、まさしく宗久でした。彼は国内の生産体制を構築するだけでなく、国際的な供給網をも掌握し、信長の天下統一事業の生命線を握っていたのです。

4-1. 国産兵器の生産体制構築

宗久の武器商人としての活動は、信長と出会う以前から始まっていました。時代の変化を鋭敏に察知した彼は、天文17年(1548年)という早い段階で、火薬の主原料である硝石の買い占めに動いています 4 。さらに、堺近郊の河内鋳物師たちを組織し、鉄砲の生産に着手しました 5 。彼が生産する鉄砲は高性能で、多くの戦国武将の注目を集めたと記録されています 5 。

信長に仕えてからは、その活動はさらに大規模かつ組織的なものとなります。信長から代官として与えられた摂津五箇荘は、宗久にとって理想的な兵器生産拠点となりました。特に五箇荘内の我孫子(あびこ)には、宗久によって鋳物師が集住させられ、鉄砲の重要な部品、とりわけ消耗品である鉄砲玉の大量生産が行われていた可能性が強く指摘されています 29 。

宗久の卓越した点は、単に鉄砲を右から左へ流す商人ではなかったことです。彼は、原料の確保(硝石の買い占め)、生産者の組織化(鋳物師の集住)、そして生産拠点の確保(代官領の活用)という、川上から川下までを見通した兵器生産の「垂直統合」モデルを構築していました。この一貫した生産・管理体制により、品質、コスト、そして供給量のすべてを自らのコントロール下に置き、信長が要求する膨大な量の兵器を、迅速かつ安定的に供給することが可能になったのです 29 。

4-2. 硝石輸入ルートの掌握

鉄砲の威力を最大限に発揮するためには、火薬が不可欠です。しかし、その主原料である硝石は、当時の日本ではほとんど産出されず、その供給はもっぱら海外からの輸入に頼らざるを得ませんでした 31 。この戦略物資の国際的な供給網(グローバル・サプライチェーン)を掌握していたことこそ、今井宗久の真骨頂であり、彼の権力の源泉でした。

戦国時代の日本へ硝石を供給していたのは、主にポルトガル商人、そして彼らと密接な関係にあったイエズス会の宣教師たちでした 33 。彼らは、中国の山東省や四川省で産出された硝石をマカオなどの拠点で買い付け、タイ産の鉛(鉄砲玉の原料)と共に船に積み込み、南シナ海から東シナ海を経由して日本の港へ運んでいました 33 。そして、その最終目的地こそが、国際貿易港・堺だったのです 33 。

宗久は、堺の会合衆という立場と、信長の代官という公的な権威を最大限に活用し、この国際兵站システムを事実上支配していたと考えられます。彼は、イエズス会のような海外ネットワークを持つ組織と結託し、彼らが運び込む硝石と鉛を独占的に買い上げ、信長のもとへ供給するパイプ役を担っていました 34 。天正5年(1577年)の長篠の戦いで、信長が3,000挺ともいわれる前代未聞の数の鉄砲を投入し、武田の騎馬隊を打ち破ることができた背景には 36 、宗久が構築したこの鉄壁の兵站システムが存在したことは疑いようがありません。彼は信長の「死の商人」であると同時に、戦国時代のグローバリゼーションを体現する、稀有な国際商人でもあったのです。

第五章:茶の湯の天下三宗匠 ― 茶人・今井宗久の思想と影響

今井宗久は、冷徹な政商、あるいは抜け目のない武器商人としての一面を持つ一方で、千利休、津田宗及と並び「天下三宗匠」と称された、当代随一の文化人でもありました 5 。彼にとって茶の湯は、単なる社交の道具や商談の場であるだけでなく、自らの精神性を表現し、時代の美意識をリードする重要な舞台でした。

5-1. 紹鷗わび茶の継承者として

宗久の茶の湯の根幹をなすのは、師である武野紹鷗が追求した「わび茶」の精神です 19 。紹鷗は、それまで主流であった足利将軍家以来の、豪華絢爛な唐物(中国渡来の道具)を珍重する書院の茶の湯に対し、より内面的、精神的な充足を求める新しい価値観を提示しました。彼は、高価な唐物だけでなく、瀬戸や信楽といった国産の素朴な焼物(和物)を茶道具として積極的に取り入れ、竹の花入や木地の水指など、身近な素材に美を見出すことで、茶の湯の世界に革命をもたらしました 39 。

宗久は、この紹鷗の革新的な精神を正統に受け継ぐ後継者でした。彼は、紹鷗から譲り受けた「紹鷗茄子」のような天下の名物を所有し、その権威を示す一方で、わびの精神を体現するような簡素な道具も愛用し、茶会を演出したと考えられます。宗久の茶風は、信長のような天下人を饗応する公式の場では、豪華な名物道具を駆使して権威と格式を演出し、一方で気心の知れた客人を招く内輪の茶会では、静寂と質素を旨とするわびの精神を追求するなど、相手と目的、そして空間に応じてスタイルを自在に使い分ける、極めて高度なプロデュース能力に支えられていたと推測されます。それは、紹鷗から受け継いだ「伝統的権威」と「革新的精神」という二面性を見事に融合させた、彼ならではの茶の湯の世界でした。

5-2. 利休、宗及との比較

宗久、千利休、津田宗及の「天下三宗匠」は、いずれも武野紹鷗の門下でありながら、それぞれが異なる個性と役割を持っていました 5 。彼らの関係性を比較することで、宗久の茶人としての立ち位置はより明確になります。

津田宗及は、堺の豪商・天王寺屋の三代目当主であり、その家は代々、茶の湯や連歌に通じた文化人の家系でした 41 。彼は豊富な財力と家伝の名物道具を背景に、堺の会合衆の中でも長老格として重きをなしており、信長政権下では堺の商人社会をまとめる「調整役」としての側面が強かったと考えられます。

千利休は、三人の中では後発であり、その美意識が完全に開花し、茶の湯の世界を大成させるのは、むしろ豊臣秀吉の時代になってからです。彼は、わび茶をさらに深化させ、不要なものをすべて削ぎ落とした究極の簡素美を追求する「芸術監督」として、茶の湯に不滅の金字塔を打ち立てました。

これに対し、今井宗久は、誰よりも早く信長という新しい権力者と結びつき、政商として経済・軍事の両面から政権を支える「実行部隊の長」としての役割を担いました。彼の茶の湯は、利休のような求道的な芸術性や、宗及のような伝統的な家格とは異なり、より現実的な政治力と経済力に裏打ちされた、実践的なものであったと言えるでしょう。彼は、茶の湯を武器に乱世を渡り歩いた、最も戦略的な茶人でした。

5-3. 史料批判:『今井宗久茶湯日記抜書』

今井宗久の茶人としての一面を研究する上で、従来『今井宗久茶湯日記抜書』(または『今井宗久茶湯書抜』)という茶会記録が重要な史料とされてきました 4 。しかし、近年の専門的な研究により、この文献は後世に編纂された偽書であることが明らかにされています 6 。

この事実は、今井宗久研究における極めて重要な注意点です。過去の研究や一般的な解説書の中には、この偽書を一次史料として無批判に利用し、宗久の茶会や交友関係を論じているものが散見されます。したがって、彼の茶人としての活動を正確に理解するためには、この史料に依拠することなく、例えば『津田宗及茶湯日記』のように、宗久が客として招かれた側の確実な記録に基づいて、慎重に再検証する必要があります。本報告書においても、この学術的な原則を遵守し、偽書に基づく情報の取り扱いには最大限の注意を払っています。

第六章:権力の変遷と宗久の晩年 ― 豊臣政権下での地位と最期

天正10年(1582年)、本能寺の変によって織田信長が非業の死を遂げると、宗久を取り巻く環境は一変します。信長という絶対的な庇護者を失った彼が、次なる天下人・豊臣秀吉の時代をいかに生き抜いたのか。その晩年は、彼の卓越した処世術と、時代の大きなうねりを象徴しています。

6-1. 本能寺後の処世術と秀吉との関係

信長の死後、その後継者の地位を確立した羽柴(豊臣)秀吉に対し、宗久はいち早く恭順の意を示し、その配下に入りました。彼は秀吉の御咄衆(おはなししゅう)などを務め、新たな政権においても一定の地位を保ちます 4 。

しかし、秀吉政権下での宗久の立場は、信長時代とは明らかに異なるものでした。秀吉は、宗久のような信長恩顧の旧世代の重鎮よりも、新興の薬種商であった小西隆佐(小西行長の父)や、茶頭として絶対的な信頼を寄せた千利休といった、自らが登用し、育て上げた新しいタイプの人材を重用しました 2 。その結果、宗久は次第に権力の中枢から遠ざけられ、信長時代に浴したほどの栄華を享受することはできなくなっていきます 9 。

この影響力の低下は、宗久個人の能力の衰えというよりも、権力者の交代に伴う「人事刷新」と「世代交代」の結果と見るべきでしょう。信長は、既存の権威を破壊し、外部から実力のある人材を登用することを好む、革新的な経営者でした。宗久は、まさにその典型例でした。一方、秀吉は、自らが成り上がった経験から、子飼いの部下や、自らの美意識や価値観を共有できる人物を重用する傾向がありました。秀吉にとって、宗久はあまりにも「信長の色」が付きすぎた、前時代の寵児だったのです。これは、現代の組織におけるトップ交代時に見られる力学にも通じる、普遍的な権力構造の変化を物語っています。

6-2. 静かなる最期

権力の中枢からは退いたものの、宗久はその後も茶人としての活動を続けました。天正15年(1587年)、秀吉が主催し、その権勢を天下に示した北野大茶湯では、千利休、津田宗及とともに茶頭として協力し、その設営に貢献しています 2 。この茶会で宗久が披露した所蔵の茶道具は、参加者の中で第四位の評価を受けるなど 2 、依然として当代一流の文化人としての名声を保っていたことが窺えます。

しかし、この北野大茶湯を最後に、宗久が歴史の表舞台で目立った活躍をすることはほとんどなくなります 42 。彼は、新たな権力構造の中で自らの分をわきまえ、静かに晩年を過ごす道を選んだのです。この巧みな身の処し方こそ、後に切腹を命じられる千利休とは対照的であり、宗久が最後まで失わなかった政治的なバランス感覚の鋭さを示しています。

文禄2年(1593年)8月5日、今井宗久は73年の波乱に満ちた生涯に幕を閉じました 1 。激動の時代を全力で駆け抜け、その時代の終わりと共に、見事な着地を見せた大往生でした。彼の墓所は、かつての活動の拠点であった堺の臨江寺にあり 1 、今なお静かにその功績を後世に伝えています。

第七章:今井家のその後 ― 宗薫、宗呑、そして旗本へ

今井宗久の死後も、彼が築き上げた財産と人脈、そして何よりも乱世を生き抜くための処世術は、その子孫へと受け継がれていきました。特に嫡男・宗薫(そうくん)の時代、今井家は戦国商人から江戸幕府の旗本へと、見事な転身を遂げます。

7-1. 息子・宗薫の時代:巧みな政治的鞍替え

宗久の嫡男として生まれた今井宗薫(1552-1627)は、父の跡を継いで茶人・商人として豊臣秀吉に仕え、茶頭や御伽衆を務めました 45 。しかし、彼の真骨頂が発揮されたのは、秀吉の死後、天下が再び動乱の兆しを見せ始めてからでした。

宗薫は、父・宗久が三好氏から織田信長へと乗り換えたのと同様の、極めて優れた政治的嗅覚を発揮します。彼は、衰退の影が見え始めた豊臣政権に見切りをつけ、次代の覇者として頭角を現していた徳川家康にいち早く接近しました 45 。慶長4年(1599年)、秀吉の遺命に反して、家康の六男・松平忠輝と伊達政宗の長女・五郎八姫との婚約を仲介するなど 48 、家康のために奔走し、その信頼を確固たるものにしていきます。この動きは、豊臣恩顧の大名から強い批判を受け、一時的に高野山へ追放されるという代償を伴いましたが 48 、結果的に今井家の未来を確実にするための、極めて有効な先行投資となりました。今井家には、「時代の流れを読み、最も有望な権力者に与する」という生存戦略が、家訓として確かに受け継がれていたのです 50 。

7-2. 旗本今井家の成立

関ヶ原の戦いを経て、徳川の世が到来すると、宗薫の先見性は報われます。彼は徳川方として活躍し、河内・和泉両国の代官に任じられるなど、幕府の重用を受けました 46 。慶長19年(1614年)の大坂冬の陣では、関東方への内通を疑われ、息子の宗呑(そうどん)と共に一時大坂城に監禁されるという危機にも見舞われますが 46 、これを乗り越え、家康、秀忠、家光の徳川三代に茶頭として仕えました 45 。

最終的に、宗薫は父・宗久以来の所領を安堵され、千三百石の知行を得て、今井家を旗本として成立させることに成功します 45 。旗本とは、将軍に直接仕える直参の武士であり、これは今井家が商人から武士階級へと完全な階級上昇を果たしたことを意味します。この旗本今井家は、堺に屋敷を構え 51 、幕末に至るまで存続しました 46 。一方で、宗薫の嫡男であった宗呑は、将軍徳川秀忠の意に沿わなかったために隠居させられるなど 49 、その道程は必ずしも平坦ではありませんでしたが、一族としては見事に新しい時代への適応を成し遂げたのです。

今井家の歴史の最終章は、戦国時代に宗久が一代で築き上げた莫大な「流動的な富(商業資本)」を、江戸時代の「固定的で安定した身分(武士としての知行)」へと、見事に「資本転換」させた輝かしい成功事例として評価できます。それは、戦国という「個人の実力の時代」から、江戸という「家格と身分の時代」への社会構造の大転換を、今井家が誰よりも巧みに乗り越えた証左です。その意味で、今井宗久の波乱に満ちた生涯は、一族を永続させるという壮大な事業の、偉大なる序章であったと結論づけることができるでしょう。

結論

本報告書を通じて、今井宗久という人物の多岐にわたる活動とその歴史的意義を詳細に検討した結果、以下の結論に至ります。

第一に、今井宗久は、単なる「堺の商人」や「信長の御用商人」という言葉では到底捉えきれない、複合的な戦略家であったと再評価できます。彼は、武家の出自に由来するであろう気骨と作法、商人として培った鋭い才覚と経営能力、そして茶人として身につけた高度な教養と美意識を併せ持ち、経済力、軍事力(兵站)、文化資本という三つの力を自在に操って、時代の権力構造そのものに深く介入しました。彼の行動は常に戦略的であり、堺の危機を自らの好機に変え、名物茶器の献上を高度な政治的メッセージとして用いるなど、その知略は戦国武将にも匹敵するものでした。

第二に、宗久の生涯は、戦国時代から安土桃山時代という、日本の歴史上最もダイナミックな時代の変革期そのものを象徴しています。彼の人生は、武力、財力、そして文化的権威が複雑に絡み合い、旧来の価値観が崩壊して新しい秩序が形成されていく過程を、見事に体現しています。国際貿易港・堺を拠点に、鉄砲と火薬というグローバルな商品を扱い、茶の湯という文化を政治の舞台で活用した彼の姿は、まさしく時代の最先端を走るプレイヤーでした。

最後に、宗久の生き方は、現代を生きる我々にも普遍的な示唆を与えてくれます。変化の激しい時代において、いかに情報を収集・分析し、ネットワークを駆使して、リスクを恐れずに新しい価値観や権力に投資するか。そして、一代で築き上げたものを、いかにして次代に継承し、一族の永続的な繁栄に繋げていくか。彼の生涯は、危機を好機に変える戦略的思考と、時代の変化に適応し続ける柔軟性の重要性を、時を超えて我々に教えています。今井宗久は、戦国乱世が生んだ、類稀なる偉大な「経営者」であり、その生涯は今後も多くの研究と考察に値する、尽きせぬ魅力に満ちています。

引用文献

- 今井宗久- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85

- 今井宗久- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85

- その他の先人達 - 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/sakai/keisho/senjintachi/sonota.html

- 今井宗久の買取価格は高額です https://www.garakudo.co.jp/chadougu/imai_soukyuu/

- 信長を支え続けた政商・今井宗久が辿った生涯|信長・秀吉の茶頭を務めた堺の豪商【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1138839

- 今井宗久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85

- 32 今井宗久 新興の政商としての生き方 - 探求 黄金の日々堺 https://xn--u6jwlr50i3oliz5cjiq.club/32-%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85%E3%80%80%E6%96%B0%E8%88%88%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%95%86%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%96%B9/

- 「今井宗久」信長に重用されたビジネスマン茶人! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/271

- 今井宗久 無名から一代で財を成した戦国武器商人 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=l37V6WmlI-4&t=129s

- 今井宗久 今井家累代の墓 堺の臨江寺 - daitakuji 大澤寺 墓場放浪記 https://www.daitakuji.jp/2020/09/29/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85-%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%B6%E7%B4%AF%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%A2%93-%E5%A0%BA%E3%81%AE%E8%87%A8%E6%B1%9F%E5%AF%BA/

- 【クイズ】 堺の豪商・今井宗久は元々どんな家の出身だった? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/quiz/744

- 佐々木さんのルーツを探せ! https://tabi-mag.jp/sasaki-roots/

- 佐々木氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E6%B0%8F

- 大阪の今を紹介! OSAKA 文化力 - ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて=|関西・大阪21世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/003.html

- 12 織田おだ信長のぶながと自治じち都市とし堺 - 土肥俊夫の世界 https://doi-toshio.com/2020/05/14/013/

- 【堺の会合衆】経営資源と茶の湯が生み出す政治力が、天下統一を支える - 戦国SWOT https://sengoku-swot.jp/swot-sakai/

- なぜ、武士に茶の湯が? http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_26.pdf

- 環濠都市・堺。500年の歴史&ロマンをめぐって - 堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/feature/detail/81

- 茶道のお話4|西尾市公式ウェブサイト https://www.city.nishio.aichi.jp/sportskanko/kanko/1005620/1001475/1001607/1002615.html

- 今井宗久と今井町~戦国時代の商人と自治都市の輝き - いまいこう https://imaikou.com/column/322/

- 今井宗久(いまいそうきゅう) - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/%E4%BA%BA%E7%89%A9/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85%EF%BC%88%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%8D%E3%82%85%E3%81%86%EF%BC%89/

- 豪商&茶人(今井宗久) - 今月のよもやま話 https://2466-hachi.com/yomoyama_2108.htm

- 信長や秀吉を支えた「会合衆」とは?|町組や年行事など、商人の自治組織の概要【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1139026

- 戦国の倉庫屋・田中与四郎 - 物流不動産ニュース https://www.butsuryu-fudosan.com/column/212/

- 堺商人(さかいしょうにん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A0%BA%E5%95%86%E4%BA%BA-1168499

- 【やさしい歴史用語解説】「会合衆」 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1620

- 貿易都市として栄えた堺 - 財務省 https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202207/202207p.pdf

- 織田信長の権力掌握とともに飛び交った茶器と金銭 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26117?page=3&layout=b

- 『信長公記の旅』 新堀城の謎を追って③ ~織田信長と今井宗久の ... http://blog.livedoor.jp/sengokuaruko/archives/57855308.html

- 長篠の戦い http://www2.ttcn.ne.jp/kazumatsu/sub207.htm

- 第63話 火縄銃できたけど火薬がない - Onlineジャーニー https://www.japanjournals.com/culture/gudaguda/15719-gudaguda-63.html

- 浄土真宗と硝煙 - 正信寺 https://shoshinji.jp/kobore/kobore7.php

- 日本はポルトガル領になる予定だった…「長篠の合戦」で織田信長の鉄砲隊をイエズス会が支えたワケ 植民地化の先兵として送り込まれた宣教師たち - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/58188?page=1

- なぜ150年続いた戦国時代は終わったのか…尾張の小さな戦国大名・織田信長が「天下人」になれた本当の理由 鉄炮の登場が戦国時代の合戦を根底から変えてしまった (5ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/58187?page=5

- なぜ、織田信長は防御が弱い本能寺に泊まったのか【地形と地理でわかる京都の謎】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1090111

- 長篠の戦いと鉄砲・西洋銃/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/89110/

- なぜ信長は鉄砲を導入できた?築城史の転換期「長篠の戦い」舞台裏 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/113043

- 今井宗久(イマイソウキュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85-15486

- 茶道具 翔雲堂 岡本 茶人とは2 http://shoundo.jpn.com/tool/hito2.html

- 天下三宗匠(てんかさんそうしょう)とは?信長や秀吉に仕えた3人の茶頭 https://www.e-cha.co.jp/contents/tenka_sansosho/

- 第 51話 〜津田宗及 - ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて=|関西・大阪21世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/051.html

- 明智光秀と今井宗久ーーあるいは畿内の実力者たち - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2020/10/11/100000

- 104 今井家累代るいだいの墓はか・臨江寺りんこうじ - 土肥俊夫の世界 https://doi-toshio.com/2023/09/21/105/

- 今井宗久一族の墓(今井宗久の墓) - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/haka/sokyu640h.html

- 今井宗薫とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E8%96%AB

- 今井宗薫(いまいそうくん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E8%96%AB-15489

- 今井宗薫 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E8%96%AB

- 今井宗薫(いまいそうくん) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_i/entry/029071/

- 今井宗薫の妻 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/imai.html

- “もしも徳川家康が自民党総裁選に出馬したら”その陣容は?マネー術から考える https://wedge.ismedia.jp/articles/-/35050?page=2

- 旗本札 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%97%E6%9C%AC%E6%9C%AD