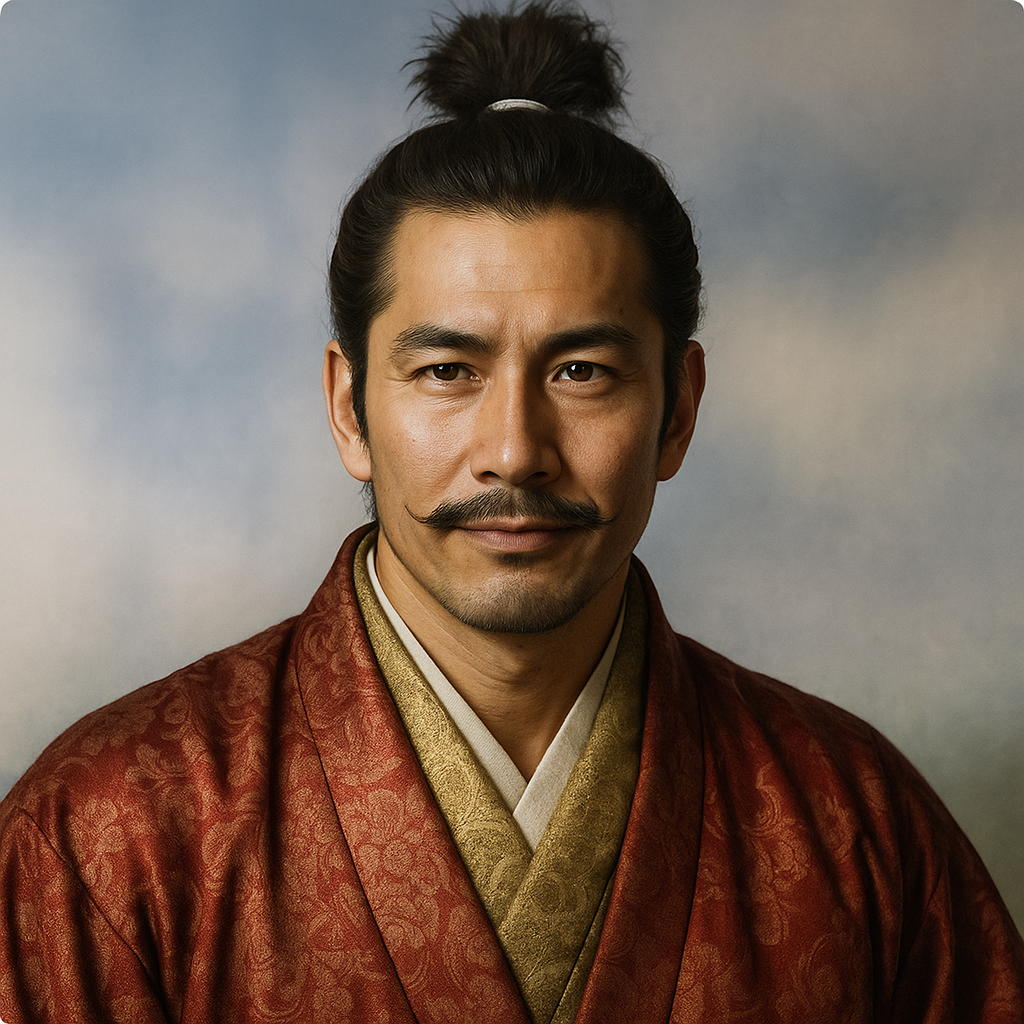

伊東義益

伊東義益は日向伊東氏12代当主。智勇と温厚な人柄で慕われたが、24歳で早世。その死は伊東氏の衰退を招き、「伊東崩れ」の遠因となった。

戦国武将 伊東義益に関する調査報告

序章

伊東義益(いとう よします)は、戦国時代の日向国(現在の宮崎県)にその名を刻んだ武将である。日向伊東氏の第12代当主(伊東氏としては17代)として、一族の全盛期に家督を継承したものの、その治世は短く、若くしてこの世を去った 1 。しかしながら、義益の早世は、その後の伊東氏の運命に計り知れない影響を及ぼし、一族が繁栄の頂点から急転直下、衰亡の道を辿る大きな転換点となった。彼の短い生涯と、その死がもたらした歴史的波紋の大きさは、伊東氏の興亡という文脈において、彼を単なる一地方武将に留まらない、極めて重要な結節点として位置づけることを可能にする。本報告書は、現存する史料に基づき、伊東義益の生涯、統治、家族、そしてその死が伊東氏に与えた影響を多角的に検証し、彼の歴史的実像に迫ることを目的とする。

第一章:伊東義益の生涯

第一節:出自と家督相続

伊東義益は、天文15年(1546年)に日向の戦国大名である伊東義祐(いとう よしすけ)の次男として誕生した 2 。幼名は虎房丸と伝わる 2 。兄である歓虎丸が早世したため、義益が伊東家の後継者として定められた 1 。この事実は、当時の武家社会における家督相続が、必ずしも長子相続に固定されていたわけではなく、不測の事態や当主の意向によって変動し得る流動性を持っていたことを示唆している。

永禄3年(1560年)、義益は15歳という若さで家督を相続し、伊東氏の本拠地である都於郡城(とのこおりじょう)の城主となった 1 。父・義祐は隠居の身となったが、引き続き後見として義益を補佐したとされる 1 。義益の官位は従四位下、左京大夫であった 2 。これは父・義祐の従三位には及ばないものの 5 、戦国大名としての一定の格式を示すものであった。

史料によれば、義益は智勇に優れ、かつ温厚な性格であったため、父・義祐以上に家臣団や民衆から深く慕われたという 1 。この評価は、単に血筋だけでなく、個人の資質が指導者としての求心力に大きく影響した戦国時代の様相を反映している。しかし、若年の当主と、隠居したとはいえ強大な影響力を保持する父との関係は、微妙な均衡の上に成り立っていた可能性も否定できない。義益への期待が大きかったことは、彼の早すぎる死が伊東氏にとって取り返しのつかない損失となったことを物語っている。

表1:伊東義益 略年表

|

年代(西暦) |

和暦 |

主な出来事 |

出典 |

|

1546年 |

天文15年 |

伊東義祐の次男として誕生 |

2 |

|

1560年 |

永禄3年 |

家督を相続し、都於郡城主となる |

1 |

|

1562年 |

永禄5年 |

岩崎稲荷神社を再建 |

7 |

|

1563年 |

永禄6年 |

正室・阿喜多の方(一条房基の娘)と婚姻。大宮神社、鵜戸伊比井一宮大明神を再興 |

8 |

|

1569年8月23日(旧暦7月11日) |

永禄12年7月11日 |

都於郡の岩崎稲荷にて参籠中に死去(享年24) |

1 |

第二節:伊東氏全盛期の統治

家督相続後の伊東義益は、引き続き都於郡城を拠点とし、父・義祐は佐土原城(さどわらじょう)にあって、一種の二頭政治体制が敷かれたと記録されている 1 。この体制が、伊東氏の広大な領国を効率的に経営するための分担であったのか、あるいは隠居した義祐が依然として実権を掌握し続けるためのものであったのか、史料からは明確な判断は難しい。しかし、義益が伝統的な伊東氏の本拠地である都於郡城に、そして義祐が新たに整備し京都文化を取り入れた佐土原城にそれぞれ拠点を置いたことは 10 、伝統的権威と新しい統治スタイルの共存、あるいは軍事拠点と政治文化拠点の役割分担といった側面があった可能性を示唆している。

義益の統治下で伊東氏はその全盛期を築いたと評価されているが 1 、彼の具体的な政策や事績に関する詳細な記録は乏しい。しかし、永禄6年(1563年)に大宮神社や鵜戸伊比井一宮大明神を再興したという記録は 9 、彼が領内の宗教施設を保護し、それを通じて民心掌握や地域社会の安定を図ろうとした民政家としての一面をうかがわせる。こうした行動が、父以上に家臣や民衆から慕われたという評価に繋がったのかもしれない 1 。

第二章:家族と婚姻

第一節:正室・阿喜多の方(一条房基の娘)

伊東義益の正室は、土佐国(現在の高知県)の公家大名である一条房基(いちじょう ふさもと)の娘、阿喜多の方(あきたのかた、喜多とも記される)である 2 。両者の婚姻は永禄6年(1563年)5月3日に執り行われた 8 。この婚姻は、伊東氏の外交戦略上、極めて重要な意味を持っていた。

阿喜多の母は豊後国(現在の大分県)の大友義鑑(おおとも よしあき)の娘であり、したがって阿喜多は大友宗麟(おおとも そうりん)の姪にあたる 13 。この血縁関係を通じて、伊東氏は九州の有力大名である大友氏との連携を強化することができた。さらに、土佐一条氏は中央の公家とも繋がる名門であり、その文化的権威や瀬戸内海方面への影響力も有していた 15 。当時、伊東氏は南九州の覇権を巡って薩摩国(現在の鹿児島県西部)の島津氏と激しく対立しており 5 、この婚姻は、大友氏、土佐一条氏という東西の勢力と結びつくことで、島津氏に対する包囲網を形成する狙いがあったと考えられる。特に土佐一条氏は、大友氏や伊東氏と同様に、対外貿易にも積極的であり、この婚姻には貿易路の確保といった経済的な側面も含まれていた可能性が指摘されている 15 。薩摩藩の史料『本藩人物誌』によれば、この結婚は伊東大炊介の計らいによるものだったという 1 。

表2:伊東義益 関係略系図

Mermaidによる関係図

第二節:側室・福園と子女

伊東義益には、正室・阿喜多の他に側室がいたという説が存在する。特に、伊東氏と敵対関係にあった薩摩藩側が編纂した史料『本藩人物誌』や『鹿児島県旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集三』所収の「野村氏系図」には、注目すべき記述が見られる。それによると、義益が阿喜多と結婚する以前からの側室として、伊東氏の家臣である野村松綱(のむら まつつな)の妹・福園(ふくぞの)がおり、阿喜多との婚姻後に実家の野村家へ返されたものの、その後、阿喜多の命令によって殺害されたというのである 1 。

この福園殺害事件が、天正5年(1577年)に起こる伊東氏家臣団の大量離反、いわゆる「伊東崩れ」の際に、野村松綱の子である野村文綱(のむら ふみつな)が島津方に寝返る遠因になったとこれらの史料は記している 1 。一方で、伊東氏側の系図などには福園に関する記述は一切見られない 1 。この情報の非対称性は、史料批判の重要性を示しており、福園事件の真偽については慎重な検討が必要である。もしこの事件が事実であったとすれば、伊東家内部における正室と側室、あるいは正室の実家と有力家臣団との間に深刻な対立が存在したことを示唆し、「伊東崩れ」が単なる外部からの圧力だけでなく、内部崩壊の側面も持っていたことを裏付けることになる。伊東側史料の沈黙は、不都合な事実の隠蔽、あるいは薩摩側の政治的意図に基づいた誇張や捏造である可能性の両面から考察する必要がある。

義益と正室・阿喜多の間には、嫡男の伊東義賢(いとう よしかた、幼名:慶竜丸)、次男の伊東祐勝(いとう すけかつ)、そして娘の阿虎の方(おとらのかた、後の松寿院)が生まれた 2 。阿虎の方は永禄8年(1565年)の生まれで 12 、後に叔父にあたる伊東祐兵(いとう すけたけ、義祐の三男で後の初代飫肥藩主)の正室となっている 1 。これは、義益の死後、伊東家の結束を強化し、家運の再興を図るための政略結婚であった可能性が高い。

第三章:早世とその波紋

第一節:死の真相:伝承と史料

伊東義益の生涯は、永禄12年(1569年)7月11日(旧暦)、あまりにも早く終わりを告げる。都於郡城下にある岩崎稲荷(現在の岩崎神社)に参籠中、病に倒れ、わずか24歳の若さで急逝したのである 1 。その死を悼み、都於郡城中の全ての者が剃髪して菩提を弔ったと伝えられており、これは異例の葬儀であったとされる 1 。この事実は、義益がいかに家臣や領民から慕われていたかを物語っている。

義益の死に関しては、後世の編纂物である『佐土原藩譜』に劇的な逸話が記されている。それによれば、父・義祐が奢侈にふけり、政務を疎かにするようになったことを憂いた義益は、父の改心を願って岩崎神社に連日参籠した。満願の日、神童が現れて瑠璃の盃を授けられ、それを飲み干すと盃の底に「千尺釼切端的悪、一盃酒浸未来善」(千尺の剣は的確に悪を断ち切り、一杯の酒は未来を善い方向へ導く)という金色の文字が見えたという。義益は願いが成就したと喜んで帰城したが、間もなく大量の血を吐いて死んでしまった、というものである 10 。この逸話は、義益の孝行心と悲劇性を強調し、父・義祐の晩年の失政を間接的に批判する意図が含まれている可能性がある。

公式な記録では病死とされているが 1 、若すぎる死と『佐土原藩譜』に見られる大量吐血という描写 10 は、単なる病死ではなく、毒殺説などの憶測を生む要因ともなった。しかし、大量の吐血は急性の重病(例えば結核による喀血など)でも起こりうるため、必ずしも毒殺を直接的に示すものではない。いずれにせよ、彼の死が伊東家にとって大きな衝撃であったことは間違いない。

第二節:伊東氏の動揺と「伊東崩れ」

伊東義益の早世は、伊東氏にとって単に有能な指導者を失ったというだけに留まらず、深刻な後継者問題を引き起こし、一族の屋台骨を揺るがす事態へと発展した。義益の嫡男・伊東義賢はまだ幼少であったため、隠居していた祖父・伊東義祐が再び後見として国政の表舞台に立つことになった 19 。しかし、この不安定な統治体制は、宿敵・島津氏の攻勢を招きやすくし、家臣団の動揺を抑えきれなかった。

義益というカリスマ的な指導者を失った伊東家では、内部の亀裂が徐々に表面化していく。その象徴的な出来事が、天正5年(1577年)に発生した大規模な家臣離反、いわゆる「伊東崩れ」である 5 。前述した、義益の側室・福園の殺害事件が事実であったとすれば、その遺恨から野村松綱の子・野村文綱が島津方に寝返ったことは 1 、義益の死後に顕在化した伊東家中の深刻な対立の一端を示すものと言える。野村氏だけでなく、野尻城主の福永祐友(ふくなが すけとも)をはじめとする他の有力家臣も相次いで伊東氏を見限り、島津氏に降った 22 。これは、義祐の晩年の統治に対する不満や、伊東氏の将来への不安が広がる中で、島津氏の調略が効果を発揮しやすい状況にあったことを示している。

さらに悲劇的なことに、義益の遺児である義賢とその弟・祐勝は、後に伊東家を再興した叔父の伊東祐兵(義祐の三男)によって殺害されたという説もある 19 。これが事実であれば、伊東家内部の権力闘争が極めて深刻な状況に陥っていたことを物語っており、義益の死がいかに伊東家の運命を暗転させたかを象徴している。彼の死は、伊東氏が築き上げた全盛期に終止符を打ち、一族を滅亡の淵へと追いやる直接的な引き金の一つとなったのである。

第四章:伊東義益ゆかりの地

第一節:都於郡城

都於郡城(現在の宮崎県西都市)は、伊東義益が家督相続後に本拠とした城である 1 。伊東氏が日向国に下向して以来、代々の拠点とされ、伊東四十八城の一つにも数えられる重要な城であった 25 。築城は建武4年(1337年)に伊東祐持によるとされ、別名を浮船城ともいう 25 。現在は国の史跡に指定されている 25 。

都於郡城は、標高約100メートルの丘陵に築かれた山城で、本丸、二ノ丸、三ノ丸、奥ノ城、西ノ城といった複数の曲輪から構成され、その周囲には多くの帯曲輪や腰曲輪が配されていた 25 。発掘調査によれば、土塁は複数時期にわたって改修が重ねられており、土師器や青磁、陶磁器などが出土していることから、当時の城内での生活や城の機能の一端をうかがい知ることができる 27 。また、城内には大安寺(総昌院)をはじめとする多くの寺院も存在したと記録されている 25 。義益の時代には、父・義祐が拠点とした佐土原城との連携が、伊東氏の領国統治において重要な意味を持っていたと考えられる。なお、天正遣欧少年使節の一人として知られる伊東マンショ(祐益)は義益の甥にあたり、この都於郡城で生まれたとされ、城跡には彼の像が設置されている 25 。

第二節:佐土原城

佐土原城(現在の宮崎県宮崎市佐土原町)は、伊東義益の父・義祐が、義益との二頭政治の際に拠点とした城である 1 。鶴松山城、後に松鶴城とも称された 29 。近年の発掘調査では、天守台跡や金箔瓦の破片が発見されており、佐土原城にも天守が存在した可能性が極めて高いことが明らかになっている 29 。

伊東義祐は京都文化を深く愛好し、佐土原の城下町を京都風に整備したり、領内に大仏を鋳造したり、金閣寺を模した金箔寺を建立したりするなど、文化的な側面にも力を注いだ 10 。義益の時代において、佐土原城は主に父・義祐の活動拠点であり、義祐による京都文化の導入は、伊東氏の文化的志向性の高さや、中央政権との繋がりを意識したものであった可能性を示唆している。義益自身が佐土原城でどの程度活動したかについての具体的な記録は少ないが、父・義祐との二頭政治体制下においては、都於郡城と佐土原城の間の緊密な連携が不可欠であったと考えられる。

第三節:岩崎稲荷神社と伊東塔

岩崎稲荷神社 (現在の宮崎県日南市にある岩崎神社)は、伊東義益が参籠中に急逝した場所として知られている 1 。また、前述の『佐土原藩譜』に記された、父の改心を願って参籠し、神託を得た後に急死するという劇的な逸話の舞台ともなった 10 。史実として、義益は永禄5年(1562年)にこの神社を再建しており 7 、彼自身の信仰心の深さと、領主としての宗教的パトロネージの一端を示している。

伊東塔 (伊東墓地)は、宮崎県西都市にある大安寺(かつての総昌院で、都於郡城第5代城主伊東祐堯の菩提寺)の境内にある伊東氏歴代の墓所である 32 。ここには、伊東義益の僑墓(きょうぼ)が建立されている 32 。「僑墓」とは、遺骨を分骨して祀った墓や、本墓とは別に設けられた墓などを指す。伊東塔は、五輪塔に似ているが水輪にあたる部分が方形になっているという、伊東氏特有の墓石形式である 32 。義益の僑墓が伊東塔の形式で築かれ、歴代当主と共に祀られていることは、彼の死後も伊東家中で重要な人物として認識され、正式に弔われていたことを示している。

第五章:歴史的評価と考察

第一節:伊東義益の功績と限界

伊東義益の功績として第一に挙げられるのは、父・義祐以上に家臣や民衆から慕われたというその人望であろう 1 。これは、戦国時代の領国経営において極めて重要な要素であり、伊東氏の全盛期を支える一翼を担った可能性を示唆している 1 。また、神社仏閣の再興といった記録からは 9 、民政にも心を配り、領内の安定に努めていた姿がうかがえる。

しかしながら、義益の最大の限界は、そのあまりにも短い生涯にあった。24歳という若さで早世したため、彼が持つ真の器量や政治的手腕を十分に発揮する時間的余裕はなかった 1 。その結果、彼の具体的な統治政策や軍事戦略に関する詳細な記録は乏しく、後世の我々がその実績を具体的に評価することは困難である。彼の存在が伊東氏の将来に大きな期待を抱かせていたことは確かであるが、その期待が現実のものとなる前に歴史の舞台から姿を消したことが、伊東氏にとって最大の痛手となった。

第二節:同時代史料における義益像の比較検討

伊東義益の人物像や事績を伝える史料は、その編纂主体や成立背景によって、記述内容に差異が見られる。これらの史料を比較検討することは、義益の実像に迫る上で不可欠である。

表3:伊東義益に関する主要史料と記述概要

|

史料名 |

編纂主体/年代(推定) |

義益に関する主な記述内容 |

主な出典 |

|

『日向記』 |

伊東方(江戸時代初期か) |

智勇に優れ温厚、父以上に人望があった。家督相続後、義祐の後見を受け全盛期を築く。岩崎稲荷で病死、異例の葬儀。 |

1 |

|

『本藩人物誌』 |

薩摩藩(江戸時代) |

阿喜多(一条房基の娘)との婚姻は伊東大炊介の計らい。側室・福園がおり、阿喜多の命で殺害され、これが野村氏の伊東崩れ加担の遠因となったと記述。 |

1 |

|

『佐土原藩譜』 |

佐土原藩(江戸時代) |

父・義祐の驕慢を諌めるため岩崎神社に参籠、神託を得るも帰城後急死(大量吐血)。孝行な人物として描かれる。 |

10 |

|

『鹿児島県旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集三』「野村氏系図」 |

薩摩藩(江戸時代) |

福園は義益の側室とは明記されていないが、義益夫人の命で殺害されたと記載。 |

1 |

『日向記』のような伊東氏側の史料は、義益を有能で人望の厚い理想的な当主として描く傾向がある。これは、伊東氏の栄光の時代を記憶し、後世に伝えようとする意図の表れであろう。一方、敵対関係にあった島津氏側で編纂された『本藩人物誌』や関連史料は、義益自身に対する直接的な悪評は少ないものの、彼の正室・阿喜多による側室・福園の殺害事件といった伊東家内部の醜聞を詳細に記し、結果的に伊東氏の内部的な脆弱性や道徳的欠陥を示唆しようとしている。これは、島津氏による日向侵攻を正当化し、伊東氏の没落を必然的なものとして描く意図があった可能性が考えられる。また、『佐土原藩譜』に見られる逸話は、義益を父の非道を諌める孝子として理想化し、教訓的な物語として昇華させている側面がある。

これらの史料を比較することで、単一の視点からは見えない多角的な義益像が浮かび上がってくる。彼の温厚篤実な人柄や家臣からの信望は共通して認められる一方で、その家庭環境や伊東家内部の力関係については、立場によって異なる情報が伝えられている。

第三節:伊東氏の興亡史における義益の役割

伊東義益の治世は、日向伊東氏がその勢力の頂点に達した時期と重なる。父・義祐の時代から続く領土拡大と中央政権との結びつきは、義益の代に一つの完成形を見たと言えるかもしれない。しかし、皮肉なことに、彼の早すぎる死は、伊東氏がその頂点から急降下する直接的なきっかけの一つとなった。

義益が生きていれば、その人望と指導力によって、父・義祐の晩年に見られたとされる政治の乱れ 10 を抑制し、家臣団の結束を維持できた可能性は高い。そして、その結果として、元亀3年(1572年)の木崎原の戦いにおける大敗や、それに続く「伊東崩れ」といった伊東氏の没落を決定づける出来事は避けられたか、あるいはその影響を最小限に食い止められたかもしれない。

義益の不在は、伊東氏内部に潜んでいた権力闘争や家臣間の不満を露呈させ、外部勢力である島津氏にとって介入しやすい状況を作り出した。彼の死は、伊東氏にとって単に有能な後継者を失ったというだけでなく、一門の結束を支えていた重石が取り除かれたことを意味し、その後の伊東氏の歴史を大きく暗転させる決定的な要因となったのである。彼は伊東氏の「興」の時代の輝きを象徴する人物であると同時に、その「亡」の時代の始まりを告げる悲劇的な役割を担ったと言えよう。

終章

伊東義益の生涯は、戦国時代の武将が持つべきとされた智勇や仁徳を備え、将来を嘱望されながらも、わずか24歳という若さでその志半ばにして倒れた、まさに悲劇的なものであった。彼の人望の厚さ、そしてその死が都於郡城中の全ての人々を剃髪させたという逸話は、彼がいかに家臣や領民に慕われ、期待されていたかを雄弁に物語っている 1 。

しかし、その早世は、日向伊東氏の運命を劇的に変えた。彼の死後、伊東氏は後継者問題、家臣団の離反(伊東崩れ)、そして宿敵・島津氏の攻勢によって急速に衰退の道を辿ることになる 5 。義益が生きていれば、伊東氏の歴史は大きく異なるものになっていたかもしれないという「もしも」を強く想起させる存在である。

史料に残る義益の姿は、編纂者の立場によって異なる側面が強調される。伊東側の史料は彼を理想的な君主として描き、薩摩側の史料は伊東家内部の確執を浮き彫りにする。これらの多面的な記述を総合的に考察することで、伊東義益という人物の歴史的実像、そして彼が生きた戦国という時代の複雑さへの理解が深まる。彼の生涯は、個人の能力や人望だけでは抗うことのできない運命の非情さと、一つの武家が存続していく上での後継者の重要性を、現代の我々に強く示唆している。伊東義益は、日向国の戦国史において、短いながらも強烈な光芒を放った、記憶されるべき武将である。

引用文献

- 伊東義益 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%BE%A9%E7%9B%8A

- 伊東義益- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%BE%A9%E7%9B%8A

- 室町~戦国時代2 - 出水麓の歴史 https://history.rdy.jp/rekishi/history05.html

- 宮崎県(日向)の主要大名 http://gioan-awk.com/daimyou-45miyazaki.html

- 「飫肥の合戦」の衝撃と日本史のゆらぎ - 伊東家の歴史館 http://www.ito-ke.server-shared.com/obitatakai.htm

- 伊東義祐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%BE%A9%E7%A5%90

- 酒谷神社(さかたにじんじゃ) - 宮崎県神道青年会 https://www.m-shinsei.jp/shrine/page/33/

- 土佐一条房基の娘である阿喜多が伊東義益に輿入れした時期と没年 ... https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000311399

- 宮崎県日南市教育委員会 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/4/4109/3053_1_%E9%A3%AB%E8%82%A5%E5%9F%8E%E8%B7%A1.pdf

- 伊東義祐 政道を怠り、民や諸将 大いに嘆く http://www.hyuganokami.com/kassen/takajo/takajo1.htm

- 伊東一族の日向国下向と佐土原城の始まり http://www.hyuganokami.com/oshirase/sadowarahistory.htm

- 初代飫肥藩主伊東祐兵の夫人(松寿院)について - 宮崎県立図書館 https://www.lib.pref.miyazaki.lg.jp/ct/other000000400/4.pdf

- 一条房基 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%9D%A1%E6%88%BF%E5%9F%BA

- [第3回] 「天正遣欧少年使節」をめぐる人々 - 歴史コラム | 舞台「マルガリータ」 http://mottorekishi.com/margarita/history/03.html

- 土佐一条氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E4%B8%80%E6%9D%A1%E6%B0%8F

- 飫肥城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AB%E8%82%A5%E5%9F%8E

- 伊东义益- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%BE%A9%E7%9B%8A

- 野村松綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E6%9D%91%E6%9D%BE%E7%B6%B1

- 今西祐行『遙かなりローマ』 | くじょう みやび日録 https://ameblo.jp/n-kujoh/entry-11984234261.html

- 日向伊東氏 http://www.ito-ke.server-shared.com/newpage5.html

- 「戦国異彩 」飫肥100年合戦 <伊東義祐・島津貴久父子の戦い> http://www.ito-ke.server-shared.com/obi.htm

- 伊東崩れとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E5%B4%A9%E3%82%8C

- 島津義久 伊東家を調略し日向国を制圧す。伊東義祐 大友氏を頼り豊後に逃る http://www.hyuganokami.com/kassen/takajo/takajo2.htm

- 福永祐友 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E6%B0%B8%E7%A5%90%E5%8F%8B

- 都於郡城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E6%96%BC%E9%83%A1%E5%9F%8E

- Castle in Saito, Japan https://en.wikipedia.org/wiki/Tonok%C5%8Dri_Castle

- 都於郡城跡発掘調査概要報告書Ⅲ https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/9/9523/7463_1_%E9%83%BD%E6%96%BC%E9%83%A1%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E7%99%BA%E6%8E%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%A6%82%E8%A6%81%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 伊東マンショ(いとうまんしょ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E3%81%BE%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%88-3143189

- 古城の歴史 佐土原城 https://takayama.tonosama.jp/html/sadowara.html

- Sadowara Castle Ninomaru ruins Castle in Miyazaki, Japan https://en.wikipedia.org/wiki/Sadowara_Castle

- 佐土原城跡 ( さどわらじょうあと ) - 検索詳細|みやざきの文化財情報 https://www.miyazaki-archive.jp/d-museum/mch/details/view/1837

- 「伊東塔」 伊東墓地 | 宮崎県西都市 https://www.city.saito.lg.jp/post_371.html