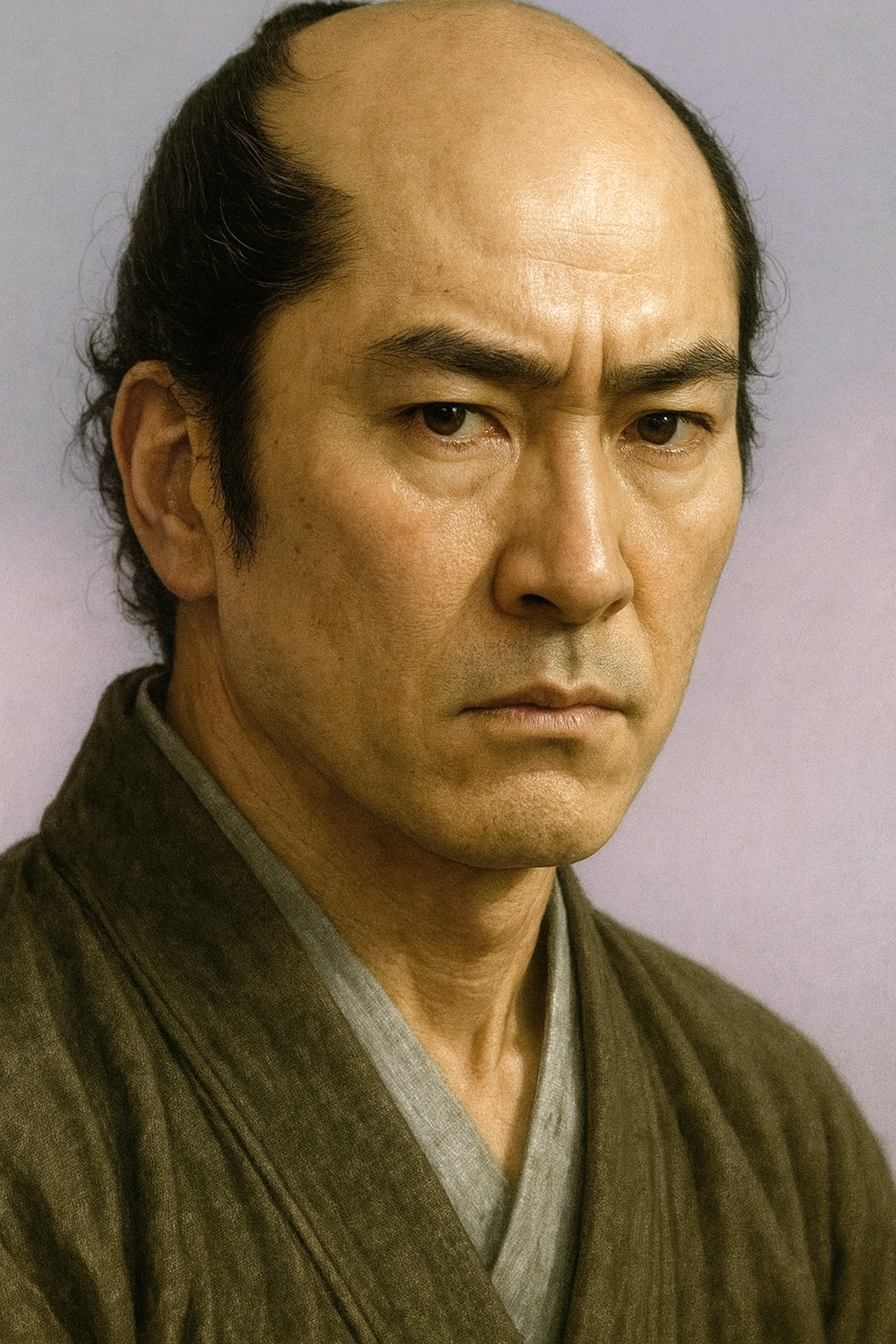

伊藤祐広

伊藤祐広は織田信長の武将で、若江城の戦いで戦死。息子祐道が本能寺の変後、武士を捨て名古屋で呉服店を創業。大坂夏の陣で戦死するも、子孫が松坂屋を繁栄させた。

伊藤祐広の生涯と松坂屋創業の淵源:戦国武将から豪商へ至る一族の軌跡

序論:伊藤祐広という人物像の再構築

通説の提示と本稿の課題

日本の戦国時代から江戸時代初期にかけての人物、伊藤祐広(いとう すけひろ)。彼の名を尋ねると、しばしば「桑名の商人」であり、その子孫が後に巨大百貨店・松坂屋を創業した、という説明がなされる 1 。この通説は、日本を代表する商家・伊藤家の始祖として、広く知られている側面である。

しかし、史料を丹念に紐解くと、この「商人」というイメージとは大きく異なる、もう一つの顔が浮かび上がってくる。それは、尾張の戦国大名・織田信長に仕えた、歴とした「武士」としての伊藤祐広の姿である 2 。本報告の目的は、この「商人」と「武士」という二つの相貌の間に存在する矛盾を整理・分析し、現存する史料に基づいて、伊藤祐広という人物の生涯と、彼に始まる一族の歴史的軌跡を徹底的に明らかにすることにある。

武士か商人か:伊藤祐広をめぐる歴史的謎

本報告の中心的な問いは、「伊藤祐広は武士であったのか、それとも商人であったのか」という点に集約される。この根本的な問いを解き明かすことは、単に一人の歴史上の人物の経歴を訂正するに留まらない。それは、戦国乱世の終焉という激動の時代に、ある一族が如何にしてそのアイデンティティを変え、武士としての生き方を捨てて商家の道を歩み始めたのか、その原点を探る作業である。この問いの答えこそが、400年以上にわたる松坂屋の歴史の、真の出発点を理解するための鍵となる。

本報告の構成

本報告では、まず第一章において、史料が示す武士としての伊藤祐広の実像に迫る。続く第二章では、彼の死後、息子・祐道(すけみち)の代で伊藤家が商人へと転身を遂げる過程を追う。第三章では、広く流布する「桑名の商人」説がなぜ生まれたのか、その背景を検証し、その妥当性を吟味する。第四章では、商家として歩み始めた伊藤家が、如何にして繁栄の礎を築き、後の松坂屋へと繋がる道を切り拓いていったのかを概観する。そして結論として、これらの分析を通じて、伊藤祐広という人物が日本の商業史、ひいては社会史において持つ真の歴史的意義を論じることとしたい。

第一章:織田信長の家臣、伊藤蘭丸祐広

本章の導入:年表による人物の整理

伊藤家の初期の歴史を語る上で、始祖である伊藤祐広とその息子であり、いとう呉服店の創業者である伊藤祐道は、その名や功績がしばしば混同されてきた。本章の分析に入る前に、まず両者の生涯と伊藤家創業期における主要な出来事を時系列で整理し、父と子の役割を明確に区別する。この年表は、以降の議論を理解するための基礎的な枠組みを提供するものである。

|

年代(西暦) |

伊藤祐広の動向 |

伊藤祐道(息子)の動向 |

関連する歴史的出来事 |

|

永禄6年 (1563) |

織田信長の小姓役として仕える。 |

誕生 5 。 |

|

|

天正元年 (1573) |

11月、河内・若江城の戦いで戦死 4 。 |

10歳。父の死後、母方の縁者・千村氏のもとで成長 4 。 |

織田信長、三好義継を討伐。室町幕府の事実上の滅亡。 |

|

天正10年 (1582) |

(故人) |

19歳。父同様、信長に仕え「蘭丸」を名乗る。主君・信長の死に遭遇。 |

本能寺の変。 |

|

(本能寺の変後) |

(故人) |

武士の身分を捨てる決断を下す 6 。 |

豊臣秀吉の台頭。 |

|

慶長16年 (1611) |

(故人) |

48歳。「清須越」により名古屋へ移住。本町にて「いとう呉服店」を創業 3 。 |

徳川家康による名古屋城築城と城下町の建設。 |

|

慶長20年 (1615) |

(故人) |

52歳。大坂夏の陣に豊臣方として参陣し、戦死 2 。事業は一時中断。 |

豊臣氏の滅亡。元和偃武。 |

|

万治2年 (1659) |

(故人) |

(故人) |

祐道の遺児・祐基が名古屋茶屋町にて事業を再興。初代「伊藤次郎左衞門」を名乗る 7 。 |

出自と信長への仕官

史料が示す伊藤祐広の姿は、商人ではなく、尾張の覇者・織田信長に仕えた武将そのものである 2 。彼の役職は「小姓役(こしょうやく)」であったと伝えられる。小姓役は、単なる身辺の雑用係ではなく、主君の最も近くに侍り、時には秘書役や護衛も務める、極めて信頼の厚い者のみが任される重要な役職であった。

その信頼の証として、祐広は信長から直々に「蘭丸」の名を与えられている 2 。森蘭丸(森成利)の存在によって広く知られるこの名は、信長が特に目をかけた近臣に与えた寵愛の証であった。信長がこの名を好んでいたことは、祐広だけでなく、その息子である祐道にも同じ「蘭丸」の名を与えている事実からも窺える 3 。親子二代にわたって主君から同じ寵愛の名を授かるというのは異例のことであり、伊藤家と信長との間に、並々ならぬ主従関係が存在したことを示唆している。この武士階級における高い地位は、後に一族が商人へと完全に転身を遂げるという社会経済的な変革の劇的な性質を際立たせる。それは単なる職業の変更ではなく、深く根差したアイデンティティの変容であった。

八百石の知行と婚姻関係

祐広の信長からの評価の高さは、その知行高にも表れている。彼は800石を領していたとされ 2 、これは信長の側近である小姓役としても破格の待遇であった。当時の武士の価値がその所領の石高によって測られていたことを考えれば、800石という数字は、祐広が単なる近習に留まらず、将来を嘱望された有力な武将の一人であったことを物語っている。

さらに、彼の社会的地位を補強するのが婚姻関係である。祐広の妻は、美濃国可児郡久々利(現在の岐阜県可児市)を本拠とする豪族、千村氏の出身であった 4 。千村氏は、木曽氏の流れを汲む名家であり、この地域に強い影響力を持っていた。このような有力な在地豪族との婚姻は、伊藤家が尾張・美濃地域に確固たる地盤を持つ、由緒ある武士の家系であったことを裏付ける有力な証拠となる。

天正元年の戦死:若江城の戦いにおける最期

伊藤祐広の生涯をめぐる最大の謎であり、その後の伊藤家の運命を決定づけたのが、彼の死の時期と場所である。松坂屋の社史など、後世の記録の一部には、本能寺の変(1582年)をきっかけに祐広の子・祐道が武士を捨てたと記されており、祐広自身もその頃まで存命であったかのような印象を与える記述が見られる 6 。しかし、より信頼性の高い史料は、それとは全く異なる事実を指し示している。

史料によれば、伊藤祐広は天正元年(1573年)11月23日、河内国(現在の大阪府東部)の若江城攻めにおいて戦死したと記録されている 4 。この「若江城の戦い」は、織田信長が、先の戦いで京都から追放した室町幕府第15代将軍・足利義昭に与した三好義継を討伐するために起こした戦いである 11 。信長の忠実な家臣として、祐広はこの討伐軍に従軍し、主君の天下統一事業の過程でその命を落としたのであった。

この事実は、伊藤家の歴史を理解する上で極めて重要な意味を持つ。一族の運命を大きく変えた最初の出来事は、1582年の本能寺の変による主君・信長の死ではなかった。その9年も前に起きた、一家の長である祐広自身の戦死こそが、伊藤家を揺るがす最初の、そして根本的な危機だったのである。この父の死によって、当時まだ10歳の祐道は若くして父を失った。そして9年後、成人した祐道が本能寺で主君・信長をも失うという二度目の打撃を受ける。この二段階にわたる喪失の経験が、不安定な武士の生き方に見切りをつけ、より現実的な商人の道を選択する決断へと繋がったと考えるのが自然であろう。したがって、伊藤祐広の死は、単なる一個人の生涯の終わりではなく、伊藤家が武士から商人へと舵を切る、長い変革の旅の真の始まりを告げる出来事だったのである。

第二章:武士から商人へ:息子・祐道の時代と伊藤家の転換

父の死、そして残された者たち

天正元年(1573年)、父・祐広が若江城で戦死した時、息子の祐道(永禄6年・1563年生まれ 5 )は、まだ10歳の少年であった。一家の大黒柱を失った祐道は、母方の実家である美濃の豪族・千村平右衛門良重のもとに身を寄せ、その庇護の下で成長したと伝えられている 4 。この千村家との強固な繋がりが、父亡き後の伊藤家を支える重要な基盤となった。

やがて成長した祐道は、父の跡を継いで織田信長に仕える。そして、父と同じ「蘭丸」の名を信長から授かった 2 。これは、信長が亡き忠臣・祐広への配慮と、その遺児である祐道への期待を込めて行った処遇であったと考えられる。父から子へと受け継がれた「蘭丸」の名は、伊藤家の信長への忠勤の象徴であり、武門の誉れであった。

本能寺の変と武士身分の放棄

順調に武士としての道を歩み始めたかに見えた祐道の人生は、天正10年(1582年)6月2日、京都・本能寺で主君・織田信長が明智光秀の謀反によって斃れたことで、根底から覆される。父・祐広の戦死に続き、絶対的な主君であった信長をも失ったことは、19歳の祐道にとって決定的な転機となった。信長という巨大な求心力を失った織田家臣団が四散し、天下の情勢が混沌とする中で、祐道は刀を置き、武士としての生き方を捨てるという大きな決断を下す 6 。

これは、戦国時代の終焉から泰平の江戸時代へと移行する中で、多くの武士が経験した身の振り方の一つであった。主家を失った武士たちが、帰農したり、新たな主君を求めたり、あるいは町人として生きる道を選んだりした事例は数多く存在する 14 。祐道の決断は、個人の選択であると同時に、時代の大きなうねりを反映したものであった。

清須越と名古屋での創業:「いとう呉服店」の誕生

武士の身分を捨てた祐道が、商人として歴史の表舞台に再び登場するのは、本能寺の変から約30年後のことである。慶長16年(1611年)、徳川家康が天下普請として名古屋城を築城し、それに伴い尾張の中心地を清須から名古屋へと移す「清須越(きよすごし)」と呼ばれる一大都市計画が実行された 3 。この歴史的な事業に、祐道も参加したのである。

彼は名を武士風の「蘭丸」から商人らしい「源左衛門」へと改め、新興都市・名古屋の中核をなす本町通りに居を構え、呉服小間物商「いとう呉服店」の暖簾を掲げた 7 。これが、400年以上にわたる歴史を誇る百貨店・松坂屋の直接的な起源となる。

「清須越」は、単なる町の移転ではなかった。それは、旧来の身分や秩序が再編成され、新たな商機が生まれる絶好の機会であった。清須から移住した商人や職人は「清須越衆」として一種のステータスを持ち、新都市・名古屋の経済の中核を担うことになった 14 。かつて信長に仕えた武士であった伊藤祐道は、この時代の大きな潮流に乗り、商人として第二の人生を力強く歩み始めたのである。

再び戦場へ:大坂夏の陣での戦死と事業の中断

商人として名古屋に根を下ろし、新たな人生を築き始めた祐道であったが、その魂の奥底には、かつて武士として生きた記憶が深く刻み込まれていた。慶長20年(1615年)、徳川と豊臣の最後の決戦である大坂夏の陣が勃発すると、祐道は驚くべき行動に出る。彼は商人の身でありながら、豊臣方として参陣し、再び戦場の土を踏んだのである。そして、この戦いで命を落とした 2 。

この決断は、商業的な合理性からは到底説明がつかない。当時の名古屋は、言うまでもなく徳川家の牙城であり、その地で成功を収めた商人が、明らかに劣勢であった豊臣方に味方することは、自らの事業と家族を破滅に導きかねない自殺行為であった。ある資料では、彼が徳川譜代の松平忠吉に仕えたとさえ記されている 1 。にもかかわらず、なぜ彼は豊臣方についたのか。その鍵は、史料に記された「義によって」という一言にある 2 。これは、損得勘定を超えた、強い動機が存在したことを示唆している。

父・祐広を信長の家臣として亡くし、自らも信長に仕えた祐道にとって、豊臣家は主君・信長の天下統一事業を継承した存在と映ったのかもしれない。一方で、徳川家康は、主家の乗っ取りに近い形で天下を掌握した存在に見えた可能性もある。彼の行動は、武士としての「義理」や「忠義」といった価値観が、商人の現実的な判断を凌駕した結果と解釈できる。それは、戦国時代に育まれた精神性が、泰平の世においてもなお人々の行動を強く規定していたことを示す、象徴的な出来事であった。

この悲劇的な決断により、創業者・祐道は戦死し、ようやく軌道に乗り始めた「いとう呉服店」は、主を失って一時休業に追い込まれるという、最大の危機を迎えることとなった 2 。戦国の亡霊は、商人となった祐道を最後まで捉えて離さなかったのである。

第三章:通説の検証:「桑名の商人」説をめぐって

「桑名商人」説の提示と反証

冒頭で触れたように、伊藤祐広については「桑名の商人」であったとする説が一部で流布している 1 。しかし、本報告の第一章で詳述した通り、この説は史実と照らし合わせると多くの矛盾点を抱えている。

伊藤祐広が織田信長から800石という破格の知行を与えられた有力な家臣であり 2 、美濃の豪族・千村氏と婚姻関係を結んでいたという事実は 4 、彼が特定の土地に根差した武士であったことを強く示唆している。その出自は伊勢の桑名ではなく、尾張・美濃地域にあったと考えるのが妥当である。したがって、「桑名の商人」という通説は、伊藤祐広の実像を正確に反映したものとは言えない。

当時の桑名の位置づけ:「十楽の津」としての自由都市

では、なぜ「桑名」という地名が、尾張の武士であったはずの伊藤家と結びつけられたのであろうか。その背景を探るためには、戦国時代における桑名の特異な位置づけを理解する必要がある。

当時の桑名は、伊勢湾に面した最大の港湾都市の一つであり、特定の戦国大名の直接的な支配を受けにくい、一種の自由商業都市として繁栄していた。この種の都市は「十楽の津(じゅうらくのつ)」と呼ばれ、商人の自由な往来と商業活動が保証されていた 20 。織田信長が推進した「楽市・楽座」のように、関銭(通行税)の免除や、治外法権(アジール)的な特権が認められ、全国から多くの商人が集まる一大経済拠点となっていた 20 。このような「商人の都」としての桑名の強力なイメージが、後世、日本を代表する豪商へと成長した伊藤家の出自として、人々の記憶の中で結びつきやすかった土壌があったと考えられる。

仮説の提示:なぜ祐広は「桑名の商人」と呼ばれたのか

伊藤祐広が「桑名の商人」と呼ばれるようになった経緯については、決定的な史料が存在しないため、いくつかの仮説を立てて考察することができる。

仮説1:地理的・商業的関係による混同

尾張国と伊勢国は地理的に隣接しており、経済的な交流も盛んであった。名古屋で創業した伊藤家が、その後の商業活動の拡大に伴い、伊勢最大の商業港である桑名と密接な関係を築いた可能性は十分に考えられる。江戸時代を通じて伊藤家が桑名に拠点を置いたり、桑名の商人と大規模な取引を行ったりした事実があれば、その後の商業的な繋がりが、時代を遡って始祖・祐広の出自として誤って伝承されたという可能性である。

仮説2:同姓の別人物との混同

戦国時代の桑名に、伊藤家とは別の、有力な「伊藤」姓の商人が実在した可能性も考えられる。商業都市・桑名には数多くの商人が活動しており、その中に伊藤姓の人物がいたとしても不思議ではない。その桑名の伊藤商人の経歴や逸話が、長い年月を経て、あまりにも有名になった松坂屋の創業者一族の歴史と混同され、やがて一つの物語として統合されてしまったという仮説である。

仮説3:象徴的呼称としての「桑名商人」

当時、「伊勢商人」は「近江商人」や「大坂商人」と並び称される、有力な商人集団の代名詞であった 23 。特に桑名は伊勢商人の中心地の一つであったため、「桑名商人」という言葉自体が、商才に長けた成功者の象徴的なブランドイメージを持っていた可能性がある。そのため、伊藤家の目覚ましい成功を讃える文脈で、その出自をより権威づけるために、「桑名商人」という象徴的な呼称が後付けで付与されたという解釈も成り立つ。

これらの仮説のいずれが真実であるかを断定することは困難であるが、いずれにせよ、「桑名の商人」という記述は、史実としての祐広の経歴ではなく、後世に形成されたイメージや伝承の産物であると結論づけることができる。

第四章:伊藤家の繁栄と松坂屋への道

三代目・祐基による事業再興と商法の確立

慶長20年(1615年)、大坂夏の陣で創業者・祐道が戦死し、伊藤家の事業は存亡の危機に立たされた。この窮地を救ったのが、祐道の遺児であり、伊藤家三代目当主となる伊藤祐基(いとう すけもと)であった。

父の死から44年後の万治2年(1659年)、祐基は名古屋の茶屋町(現在の名古屋市中区丸の内)に土地を求め、呉服小間物問屋を再興した 7 。この時、彼は初代「伊藤次郎左衞門」を名乗る。この「次郎左衞門」の名は、以降、明治時代に至るまで伊藤家の当主が代々襲名する、由緒ある名跡となった 7 。

伊藤家の歴史は、幾度となく絶体絶命の危機に見舞われてきた。始祖・祐広の戦死、二代目・祐道の戦死、そして事業再興からわずか2ヶ月後には、万治の大火によって新店舗が焼失するという災難にも遭っている 2 。しかし、この絶望的な状況下で、祐基は驚くべき行動力を見せた。彼は焼け残った衣類や古着をかき集め、それを原価に近い価格で販売したのである 2 。この逆境を好機に変える対応は、火災で困窮する人々の絶大な支持を集め、事業再建の大きな足がかりとなった。そして、この出来事こそが、後に伊藤家の商法の中核をなす「薄利多売」の原点になったと伝えられている 2 。伊藤家の成功の真の基盤は、単なる商才ではなく、父祖の代から続く度重なる破滅的な危機を乗り越える中で培われた、並外れた強靭さにあった。この特性は、武士から商人へと移行する激動の時代を生き抜いた一族の、直接的な遺産と言えるだろう。

革新的な商法と尾張徳川家御用達への道

三代目・祐基によって再興された伊藤家は、四代目以降も着実に成長を遂げていく。その成長を支えたのが、当時としては画期的であった商法、「現金掛値なし(げんきんかけねなし)」の導入である 8 。これは、商品に正札(値札)を付け、誰に対しても同じ価格で、現金で販売するという手法であった。

当時の呉服商の取引は、顧客の屋敷を訪問して商品を売る「屋敷売」が主流であり、支払いは年に数回の後払い(掛売り)が一般的であった 27 。このため、価格は顧客の身分や交渉によって変動し、貸し倒れのリスクも高かった。これに対し、伊藤家が採用した正札販売は、価格の透明性を高め、顧客との間に信頼関係を築く上で絶大な効果を発揮した。この明朗な商法は、特に武士や富裕層だけでなく、一般庶民からも広く支持を集めた。同様の商法は、江戸で成功を収めた三井越後屋(後の三越)にも見られるものであり、この時代に勃興した新興呉服商に共通する革新性の現れであった 28 。

商売の成功と社会的な信用の高まりは、やがて藩主の知るところとなる。元文5年(1740年)、伊藤家は尾張徳川藩の呉服御用達に任命された 7 。これは、藩の公式な御用商人として認められたことを意味し、商家にとって最高の栄誉の一つであった。さらに時代は下り、天保5年(1834年)には、当主が苗字帯刀を許されるに至る 8 。かつて武士であった一族が、商人として再び武士に準ずる社会的地位を獲得した瞬間であった。

江戸進出と「松坂屋」の屋号

名古屋随一の呉服商として確固たる地位を築いた伊藤家は、次なる目標として、日本最大の消費地である江戸への進出を目指す。その好機が訪れたのは、明和5年(1768年)のことである。伊藤家は、江戸・上野広小路にあった呉服店「松坂屋」を、その経営権ごと買収した 7 。

この江戸の「松坂屋」は、もともと伊勢松坂(現在の三重県松阪市)出身の商人・太田利兵衛が1707年に創業した店であり、江戸市中で既に高い知名度と信用を誇っていた 8 。伊藤家は、この買収に際して、自らの屋号である「いとう屋」を名乗るのではなく、江戸で既に定着していた「松坂屋」の屋号をそのまま継承するという、極めて現実的な経営判断を下した 8 。これにより、店名は「いとう松坂屋」となり、名古屋の「いとう」が江戸の「松坂屋」の名を吸収・継承する形で、江戸進出が果たされた。

この時に継承された「松坂屋」という屋号が、後に伊藤家の全店舗で用いられる統一商号となり、今日の「株式会社大丸松坂屋百貨店」へと繋がっていくのである。

結論:伊藤祐広の歴史的意義

戦国武将としての伊藤祐広の実像

本報告を通じて、これまで「桑名の商人」という曖昧なイメージで語られがちであった伊藤祐広の、歴史的な実像が明らかになった。彼は商人ではなく、織田信長に重用され、800石という厚遇を受けた、将来有望な戦国武将であった。その生涯は、主君に忠誠を尽くして戦場に生き、そして戦場で命を落とすという、戦国乱世の武士の典型的なものであった。彼の人生そのものは、商家・松坂屋の歴史と直接交わるものではなかった。

その死がもたらした一族の運命の転換

しかしながら、伊藤祐広の歴史的意義は、彼が何であったかということ以上に、彼の「死」がその後の伊藤家の運命を劇的に転換させた、その一点にこそ見出される。天正元年(1573年)の若江城での戦死は、伊藤家から家長という支柱を奪った。そして、その9年後に起こった本能寺の変は、残された一族から主君という絶対的な庇護者を奪い去った。

この二重の喪失という悲劇がなければ、息子の祐道が武士としての道を捨て、商人として生きることを決断することはなかったであろう。もし祐広が戦乱を生き延び、信長亡き後の豊臣政権、あるいは徳川政権下で武士として存続していたならば、今日の松坂屋という巨大商業資本が歴史に登場することはなかった可能性が高い。したがって、祐広は、その意図せざる形で、自らの死をもって一族を武士の道から商人の道へと大きく方向転換させる、最初のきっかけを作ったのである。

日本を代表する商家・松坂屋の原点としての存在

伊藤祐広は、自ら算盤を弾き、商いを行ったわけではない。しかし、彼の武将としての生涯とその結末が、結果として400年以上にわたって日本の商業史に大きな足跡を残すことになる巨大商家・松坂屋の、全ての物語が始まる源流となった。

彼は、戦国から江戸へと移行する日本の社会構造の大転換期において、武士から商人へと生き方を変え、大成功を収めた一族の「始祖」として、歴史にその名を刻んでいる。彼の物語は、単なる一個人の伝記に留まらない。それは、時代の激しい変化の中で、人々が如何にして生き方を選び、新たな価値観を創造していったのかを象徴する、極めて貴重な歴史的事例なのである。伊藤祐広の存在なくして、松坂屋の歴史は始まらない。彼は、その意味において、日本商業史における最も重要な「創業者」の一人と言えるであろう。

引用文献

- 『信長の野望嵐世記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/ransedata.cgi?keys17=%88%C9%90%A8%8Eu%96%80&print=20&tid=&did=&p=1

- いとう呉服店の歴史・初代は信長のお小姓|愛知千年企業-江戸時代編 http://www.nagoya-rekishi.com/chapter2/nagoyasyounin/01-4.html

- 松坂屋「ひと・こと・もの」語り https://www.matsuzakaya.co.jp/corporate/history/edo/index.shtml

- Untitled http://www.fukkatu-nagoya.com/reikai/files/ito_400_02.pdf

- 伊藤祐道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E7%A5%90%E9%81%93

- 松坂屋の歴史 | 大丸松坂屋百貨店コーポレートサイト https://www.daimaru-matsuzakaya.com/company/history-matsuzakaya.html

- 松坂屋の歴史 - J.フロントリテイリング https://www.j-front-retailing.com/ir/library/pdf/annual/jfrnow37.pdf

- 松坂屋 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%9D%82%E5%B1%8B

- 松坂屋400年の歩み https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/img/pdf/history.pdf

- その二 松坂屋の創業者は織田信長の小姓役 伊藤蘭丸だった https://shopblog.dmdepart.jp/nagoya/detail/?cd=110124&scd=002618

- 若江城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E6%B1%9F%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 若江城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E6%B1%9F%E5%9F%8E

- 【解説:信長の戦い】若江城の戦い(1573、大阪府東大阪市) 信長、将軍義昭を庇護した三好宗家を滅ぼす | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/503

- 清須の人物伝 https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kiyosu_brand/jinbutsu_den.html

- 松坂屋名古屋店の歴史 (呉服店時代) - 平成27年2月28日(土)→5月26日(火) https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/img/pdf/vol-20.pdf

- 江戸時代の名古屋城下「茶屋町伊藤呉服店」 - Network2010.org https://network2010.org/article/13

- 名古屋商人の歴史は清須越から始まった|愛知千年企業-江戸時代編 http://www.nagoya-rekishi.com/chapter2/nagoyasyounin/01-1.html

- 江戸時代の名古屋経済を支えた「台地の下の商人」と堀川沿いの下町発展の軌跡~清洲越の商家「川伊藤家」をはじめとした商人たち!円頓寺・四間道から駄菓子問屋まで - 大ナゴヤツアーズ https://dai-nagoyatours.jp/past/27826.html

- 愛知県立図書館所蔵の「宝暦十二午改名護屋路見大図」を元に作成した。この地図は、宝暦12年(1762年)に作成されたものだ。 - agu-web.jp http://www.agu-web.jp/~seminar/data/201311/edo.pdf

- 十楽の津(じゅうらくのつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8D%81%E6%A5%BD%E3%81%AE%E6%B4%A5-1336524

- 新桑名市誕生10周年記念シンポジウム「戦国・織豊期@桑名」資料集(PDF:3074KB) https://www.city.kuwana.lg.jp/documents/11574/symposium10.pdf

- 楽市楽座 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/rakuichirakuza/

- 近江商人 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E6%B1%9F%E5%95%86%E4%BA%BA

- 明治時代の名古屋「伊藤呉服店」 - Network2010.org https://network2010.org/article/54

- 松坂屋の歴史 - J.フロントリテイリング https://www.j-front-retailing.com/ir/library/pdf/annual/2010/J_FRONT_2010_J-37.pdf

- 松坂屋の特徴/ホームメイト - 百貨店[デパート] https://www.homemate-research-department-store.com/useful/16327_shopp_008/

- 和服の歴史~日本人はいつから着物を好んだ? 平安時代からの小袖が進化して https://bushoojapan.com/jphistory/edo/2024/05/28/77275/2

- 商業の展開 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E5%95%86%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%B1%95%E9%96%8B/

- 松坂屋と大丸 - 名古屋市 https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/img/pdf/vol-15.pdf