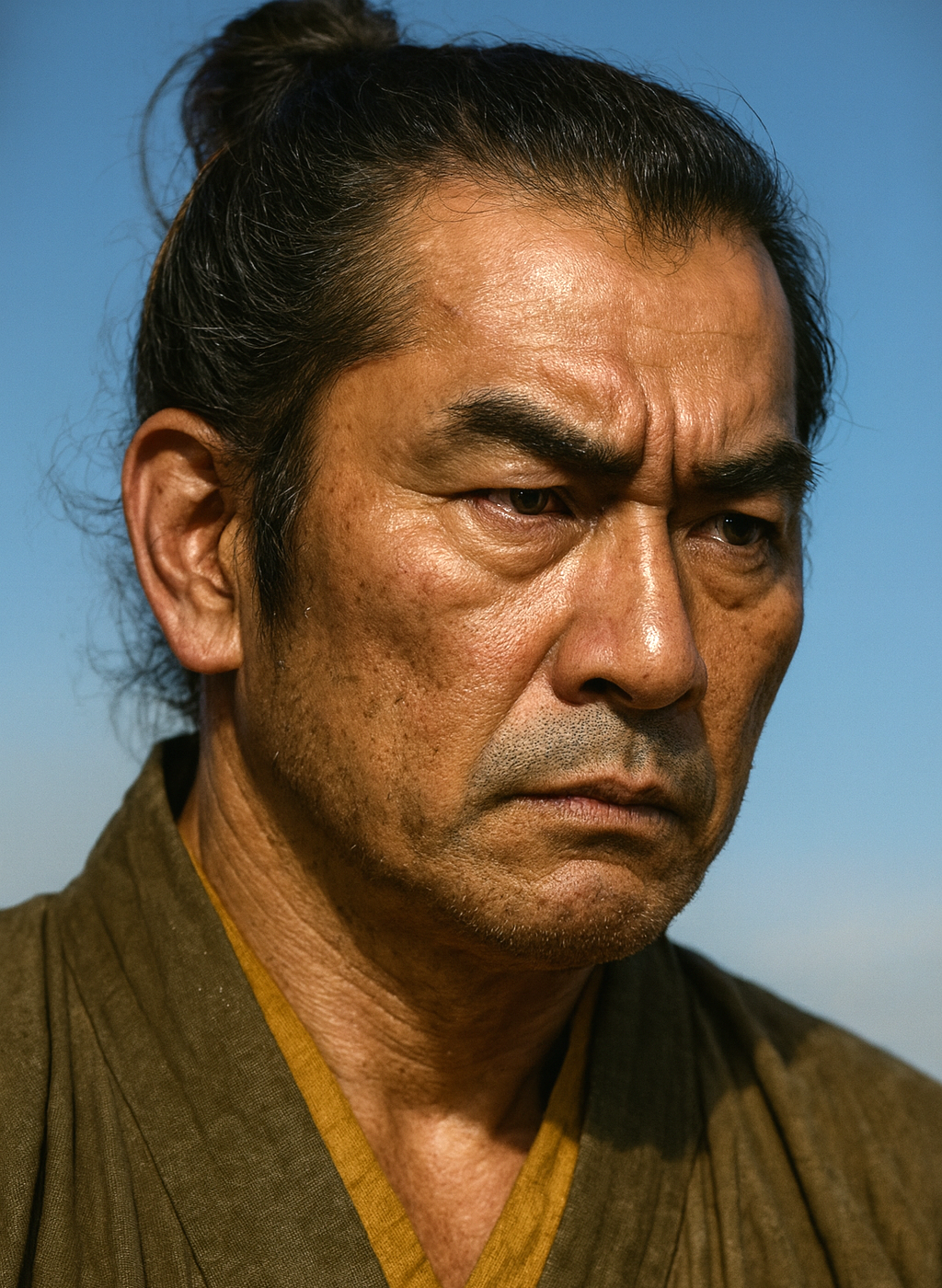

伊達尚宗

伊達尚宗は内紛を乗り越え、将軍擁立を企図し、婚姻政策で伊達氏の地位を向上させたが、未解決の課題を残し、後の天文の乱の遠因を作った。

伊達尚宗の生涯と時代:中央の動乱と奥州の覇権

序章:伊達氏十三代当主・尚宗の歴史的座標

伊達氏の歴史を語る上で、その名を最も広く知られているのは、疑いなく十七代当主・伊達政宗であろう。しかし、その「独眼竜」の威光から遡ること四代、伊達氏の歴史における重要な画期を担った人物が存在する。それが、十三代当主・伊達尚宗(だて ひさむね)である。彼の治世は、応仁の乱以降の混迷が深まる中央政局と、奥州における地域勢力の角逐が複雑に絡み合う時代であった。尚宗の存在と彼が下した数々の決断は、後の伊達氏の飛躍と、その内に潜む深刻な内紛の、双方に繋がる源流を形成した。彼の生涯を解き明かすことは、政宗の時代に至る伊達氏の権力構造と戦略思想の原型を理解する上で不可欠である。

尚宗が生きた十五世紀後半から十六世紀初頭は、日本史における大きな転換期であった。応仁の乱(1467-1477年)を経て室町幕府の権威は失墜し、守護大名の没落と、実力によって領国を支配する戦国大名の胎動が各地で顕著となった。この中央の政治的真空状態は、辺境と見なされがちであった奥州の地にも大きな影響を及ぼした。伝統的な権威であった奥州探題職を巡る争い、隣接する諸勢力との絶え間ない抗争、そして自らの家中における権力闘争。尚宗は、これら内外の課題に直面しながら、伊達氏を新たな時代に適応させようと試みた。

本報告書は、この伊達尚宗という人物の生涯を、出自と家督相続、治世を揺るがした内訌、中央政局への野心的な介入、奥州における外交戦略、そして次代への継承という時系列の枠組みに沿って徹底的に追跡する。それぞれの局面における彼の決断の歴史的意味を多角的に分析し、著名な曾孫の影に隠れがちな尚宗の実像を、詳細かつ網羅的に明らかにすることを目的とする。

第一章:誕生から家督相続まで

1.1. 出自と血縁関係:父・成宗と母・大崎氏

伊達尚宗は、享徳二年(1453年)、伊達氏十二代当主・伊達成宗(しげむね)の嫡男として生を受けた [1]。父・成宗は、伊達氏の勢力基盤を固めた人物として知られ、その晩年は梁川城(現在の福島県伊達市)から小坂の小屋館に隠居したと伝えられている [2, 3]。

尚宗の出自を語る上で極めて重要なのは、その母方の血筋である。彼の母・慧厳院は、奥州探題という室町幕府公認の権威を背景に奥州北部に君臨していた大崎氏の当主、大崎教兼の娘であった [1, 4]。伊達氏と大崎氏は、奥州の覇権を巡って長年競合と協調を繰り返す関係にあり、この婚姻は、当時の奥州における両家の力関係を反映した、極めて高度な政治的結びつきであった。この血縁は、尚宗に伊達氏当主としての正統性だけでなく、奥州の伝統的権威への繋がりをもたらしたのである。

1.2. 「尚」の一字:足利将軍家との結びつき

伊達氏では、九代当主・伊達政宗(南北朝時代の当主)以降、歴代当主が足利将軍家から名の一字(偏諱)を拝領することが家の慣例となっていた。尚宗もこの慣例に従い、室町幕府九代将軍・足利義尚(よしひさ)から「尚」の字を賜り、「尚宗」と名乗った [5, 6, 7]。これは、伊達氏が奥州という地理的に中央から離れた土地にありながらも、自らを幕府の権威に連なる正式な大名として位置づけようとする強い意志の表れであった。この結びつきは名目上のものではなく、彼は従五位下・大膳大夫という官位にも叙されており、中央政権からも奥州の有力者として公認されていたことが窺える [1]。

1.3. 婚姻政策の始動:越後上杉氏との縁組

尚宗は、正室として積翠院(せきすいいん)を迎えている。彼女の出自は、越後国(現在の新潟県)の守護であった上杉房定、あるいはその一族である上杉房実の娘と推定されている [1]。この婚姻は、単なる個人的な結びつきに留まるものではない。当時の上杉氏は、越後を拠点に日本海側の広域に影響力を持つ大勢力であった。南奥州を本拠とする伊達氏が、この上杉氏と姻戚関係を結ぶことは、西方の安全を確保すると同時に、北関東や出羽方面への影響力を拡大するための布石となり得た。これは、尚宗が奥州内部の力関係のみならず、より広域的な地政学的視野に立った外交戦略を展開していたことを示している。

尚宗の出自は、父方の伊達氏、母方の大崎氏、妻方の上杉氏、そして主君である足利将軍家という、当時の日本社会における「権威」と「実力」を象徴する勢力との多重的な結びつきによって特徴づけられる。これらの関係性は、尚宗の治世における行動の選択肢を広げる資産であったと同時に、複雑な力学の中で彼の行動を制約する要因ともなったのである。

1.4. 不確かな家督相続:父・成宗との関係に見る緊張の兆し

尚宗が伊達家の家督を相続した正確な時期は、史料上明らかになっていない。これは、父・成宗の没年が定かではないことに起因する [5]。伊達氏の史書では長享元年(1487年)説が有力視されており、尚宗の家督継承はその前後であったと考えられているが、確定には至っていない [1, 5]。

この家督相続時期の曖昧さは、単なる記録の欠落として片付けるべきではない。伊達家の歴史を俯瞰すると、当主とその嫡男との間の対立が、一つの構造的な問題として存在していたことが指摘されている [8, 9]。特に、尚宗の息子である稙宗(たねむね)とその子・晴宗(はるむね)の間で勃発した「天文の乱」は、伊達氏の歴史における最大の内紛として知られている。しかし、史料はそれ以前にも、成宗と尚宗、そして尚宗と稙宗の間にも父子間の対立があったことを示唆している [8, 9]。

このことから、尚宗の家督相続が円滑に進まなかった可能性が浮かび上がる。隠居した前当主が依然として家中に強い影響力を保持し、新当主の権力基盤が確立されていない場合、家臣団は旧主を支持する派閥と新主を支持する派閥に分裂し、内紛の温床となりやすい。尚宗の家督相続に見られる不透明さは、こうした伊達氏が抱える構造的問題が、彼の代に初めて表面化した兆候であったと位置づけることができる。それは、後の天文の乱へと繋がる、伊達家内部の権力闘争の萌芽であったと言えるだろう。

第二章:治世を揺るがした内訌と亡命

2.1. 明応三年(1494年)の内紛:背景と原因の考察

尚宗の治世は、家督相続後しばらくして、深刻な危機に見舞われる。明応三年(1494年)四月、伊達氏の領内において原因不明の騒乱が発生し、当主である尚宗が領国から追放されるという異常事態に陥ったのである [1]。

この内紛の直接的な原因を記した史料は現存しないが、いくつかの要因が複合的に絡み合った結果であると推測される。第一に、前章で考察した、父・成宗の代から続く家臣団との確執や、尚宗が当主として権力を集中させようとする動きに対する譜代家臣層の反発が考えられる。第二に、この事件の前年、明応二年(1493年)に中央で管領・細川政元が将軍を廃立する「明応の政変」が勃発している [10, 11]。この中央政局の大混乱は、地方の政治情勢にも波及し、奥州の在地領主たちの動揺を誘い、伊達家中の反尚宗派に決起の口実を与えた可能性も否定できない。

2.2. 会津への亡命:蘆名盛高による庇護とその政治的意図

領国を追われた尚宗が頼ったのは、南に隣接する会津地方を支配していた蘆名氏の十三代当主・蘆名盛高であった [1, 12]。尚宗は会津へ逃れ、盛高の庇護下に入ることになる。

蘆名盛高が尚宗を保護し、その復帰を支援した行動は、単なる隣人としての善意や同情からではなかった。これは、極めて計算された政治的判断に基づく行動であったと考えられる。伊達氏の内紛に介入し、正統な当主である尚宗に恩を売ることは、蘆名氏にとって、宿敵でもある伊達氏の内部事情に深く関与し、その後の両家関係において優位な立場を築く絶好の機会であった [12]。興味深いことに、この時期の蘆名氏自身も、盛高とその子・盛滋との間で父子間の抗争を経験しており [13]、盛高が同じ境遇にある尚宗の立場を理解しやすかった側面も考えられるが、その主たる動機は、自家の利益を最大化するための外交戦略にあったと見るべきであろう。

2.3. 権力回復への道程:家臣団の再編と統制

蘆名氏という強力な後ろ盾を得た尚宗は、やがて領国への復帰を果たす。この亡命事件は、彼の治世における最大の危機であったが、同時に権力基盤を再構築する契機ともなった。復帰後の尚宗は、内紛に加担した家臣を厳しく処罰、あるいは追放し、自らに忠実な人物を新たに登用することで、家臣団の再編と統制強化を図ったと推測される。

この一度国を追われたという屈辱的な経験は、尚宗の統治思想に決定的な影響を与えたと考えられる。家中の力関係だけでは自らの地位が盤石ではないことを痛感した彼は、内部の求心力だけでなく、外部の権威を利用して自らの正統性を補強する必要性を強く認識したはずである。後の「将軍擁立計画」に見られるような、外部の絶対的な権威を領内に招き入れることで家臣団に対する超越的な地位を確立しようとする発想は、この内紛のトラウマを克服しようとする心理的な動機から生まれた側面が強いと言える。

この亡命事件は、外交的にも重要な転換点となった。蘆名氏に庇護を求めたことで生まれた「恩義」という政治的負債は、後に尚宗の嫡男・稙宗と蘆名盛高の娘との婚姻 [14] という形で、より強固な同盟関係へと昇華される。つまり尚宗は、自らの政治的危機を、次世代に繋がる恒久的な外交資産へと巧みに転化させたのである。短期的な危機対応が、長期的な戦略へと結実した好例と言えよう。

第三章:中央政局への野心と挫折

3.1. 「明応の政変」と流浪の将軍・足利義澄

尚宗の治世における最も野心的な計画は、中央の政治、すなわち室町幕府の将軍位を巡る争いへの介入であった。その背景には、明応二年(1493年)に起きた「明応の政変」がある。この政変で、管領・細川政元は、時の将軍・足利義材(よしき、後の義稙)を追放し、新たに足利義澄(よしずみ)を十一代将軍として擁立した [10, 15]。

しかし、このクーデターによって将軍となった義澄の権力基盤は極めて脆弱であった。彼の権威は、もっぱら擁立者である細川政元の軍事力に依存しており、両者の関係が悪化すると、その地位は常に脅かされることになった [16]。事実、永正元年(1504年)頃には、義澄は京都における実権を失い、地方の有力大名を頼って各地を転々とする、いわば流浪の将軍となっていた。

3.2. 将軍擁立計画の全貌:小梁川盛宗の役割と計画の射程

この中央政局の混乱を、尚宗は千載一遇の好機と捉えた。彼は、京都を追われた将軍・足利義澄を、自らの領国である奥州に迎え入れ、これを庇護・擁立するという壮大な計画を企図する [1]。この計画が成功すれば、尚宗は将軍の後見人として幕政に影響力を行使し、伊達氏の威光を天下に轟かせることができる。それは、伊達氏が単なる「奥州の地方勢力」から「日本の有力大名」へと脱皮することを意味した。

この計画は単なる夢想ではなかった。尚宗は、計画実行のために重臣の小梁川盛宗を京都へ派遣し、義澄との交渉にあたらせている [User's Query]。小梁川氏は伊達家中で重要な地位を占める一族であり、仙台藩の時代になっても要所を任される家柄であった [17]。このような重臣を交渉役に立てたことからも、この計画が尚宗個人の思いつきではなく、家中の中核を巻き込んだ本格的な政治工作であったことがわかる。尚宗は、奥州という地理的な遠隔性を、戦乱の京都から逃れた将軍が安息できる地を提供するという、他にはない政治的価値へと転換しようとしたのである。この発想は、後の伊達政宗が豊臣秀吉や徳川家康といった中央政権と渡り合った際の、巧みな政治的思考の原型とも言えるだろう。

3.3. 計画の破綻とその影響:伊達氏の威信と限界

しかし、この壮大な計画は、最終的に実行に移されることなく失敗に終わった [1]。その理由は史料には明記されていないが、いくつかの現実的な障壁があったと推測される。第一に、京都から奥州までの長大な距離と、その道中の安全確保の困難さ。第二に、将軍一行を迎え入れ、その権威にふさわしい生活を保障するための莫大な財政的負担。第三に、かつて尚宗を追放した領内の反主流派が、将軍の権威を背景にした尚宗の権力強化を恐れて妨害した可能性。そして第四に、義澄を擁立する細川政元をはじめとする中央の有力大名たちが、将軍が遠い奥州の地で自立することを警戒し、これを阻止しようと動いた可能性である。

この計画は、結果として挫折したものの、尚宗という武将の類稀なる政治的野心と、当時の伊達氏が中央政局に介入しようと試みるほどの勢力にまで成長していたことを如実に物語っている。しかし、その失敗は同時に、奥州という一地方の権力が、中央の複雑な政治力学を覆すには至らないという、当時の地政学的な「限界」をも浮き彫りにした。

この将軍擁立という、いわば外部の権威を利用した飛躍的な権力強化策の失敗は、伊達氏のその後の戦略に大きな教訓を残した。尚宗の跡を継いだ息子の稙宗は、父のように中央の権威に直接依存するのではなく、周辺大名との婚姻政策を幾重にも張り巡らせて勢力を系列化し、さらに分国法『塵芥集』を制定して領国支配を制度的に固めるという、より内向きで地道な勢力拡大策に注力することになる [18, 19, 20]。尚宗の壮大な計画の挫折が、結果的に次代の稙宗に、より現実的で足元を固める領国経営へと舵を切らせる重要な契機となったのである。

第四章:奥州における外交と軍事

尚宗の治世は、中央への野心的な試みだけでなく、足元である奥州における巧みな外交戦略によっても特徴づけられる。彼は、婚姻や養子縁組を駆使して、周辺勢力との間に重層的な同盟網を構築し、伊達氏の地位を安定させようと努めた。

4.1. 恩義と姻戚:蘆名氏との関係深化

尚宗の外交の基軸となったのは、会津の蘆名氏との関係であった。内紛で亡命した際に受けた庇護という恩義を基盤に、両家の結びつきはさらに強化された。その象徴が、尚宗の嫡男・高宗(後の稙宗)と、蘆名盛高の娘・泰心院との婚姻である [14, 21]。これにより、伊達氏と蘆名氏は南奥州における強固な同盟関係を確立し、他の競合勢力に対して大きな優位を得ることになった。この関係は、尚宗の代だけでなく、次代の稙宗の治世前半における伊達氏の勢力拡大の強力な支えとなった。

4.2. 探題職を巡る角逐:大崎氏・葛西氏との競合

一方で、奥州の伝統的権威である奥州探題職を世襲する大崎氏とは、緊張関係が続いた。大崎氏は尚宗の母方の実家ではあったが、伊達氏の急速な勢力拡大は、必然的に大崎氏の権威と影響力を脅かすものであった。両者は、奥州の覇権を巡る潜在的なライバルであり続けた。

また、北方に位置する葛西氏に対しては、尚宗は自身の弟・宗清を養子として送り込むことで、影響力を行使しようと試みた [1, 22]。しかし、葛西氏の内部でも権力闘争が絶えず、明応八年(1499年)には宗清の暗殺未遂事件が起こるなど、伊達氏の思惑通りに事が進まない場面も見られた [23]。

4.3. 南奥の諸勢力:最上氏、相馬氏との関係性

尚宗は、西方の出羽国(現在の山形県)の有力大名である最上氏に対しても、外交的な手を打っている。娘の一人を最上義定の継室として嫁がせることで、姻戚関係を構築した [1]。これは、出羽方面への影響力を確保すると同時に、伊達領の背後を安定させることを目的とした戦略的な婚姻であった。

東に隣接する相馬氏とは、尚宗の代においても、領土を巡る断続的な対立関係にあったと見られる。この伊達・相馬間の敵対関係は、伊達氏の歴史を通じて根深く、後の稙宗の代には天文の乱における主要な対立軸の一つとして、さらに激化していくことになる [24, 25]。

このように、尚宗の外交は、蘆名氏との強固な同盟を中核としながら、最上氏や葛西氏などとの婚姻・養子縁組を通じて多方面にわたる影響力網を構築し、宿敵である相馬氏や潜在的な競合相手である大崎氏を包囲・孤立させることを狙った、計算された地政学的戦略であったと言える。この戦略は、息子の稙宗がさらに推し進め、結果的に破綻を招く拡大政策の原型となった。

【伊達尚宗 略年表】

尚宗の62年間の生涯における主要な出来事を時系列で以下に整理する。

|

西暦(和暦) |

年齢 |

主要な出来事 |

関連史料・備考 |

|

1453年(享徳2年) |

1歳 |

伊達成宗の嫡男として誕生 [1] |

|

|

1487年頃(長享元年頃) |

35歳頃 |

父・成宗死去か。家督を相続し伊達氏13代当主となる [5] |

成宗の没年、家督相続年は諸説あり |

|

1488年(長享2年) |

36歳 |

嫡男・高宗(後の稙宗)が誕生 [1, 26] |

|

|

1494年(明応3年) |

42歳 |

領内で内紛発生。会津の蘆名盛高のもとへ亡命 [1, 12] |

|

|

1495年以降 |

43歳〜 |

蘆名氏の支援を得て領国に復帰。権力基盤の再構築に着手 |

|

|

1504年頃(永正元年頃) |

52歳頃 |

家臣・小梁川盛宗を介し、将軍・足利義澄の擁立を計画 [1] |

計画は失敗に終わる |

|

時期不詳 |

- |

嫡男・稙宗が蘆名盛高の娘と婚姻。娘が最上義定の継室となる [1, 14] |

|

|

1513年(永正10年) |

61歳 |

正室・積翠院が死去 [1] |

|

|

1514年(永正11年) |

62歳 |

5月5日、死去。嫡男・高宗(稙宗)が家督を継承 [1] |

|

第五章:晩年と次代への遺産

5.1. 嫡男・高宗(後の稙宗)の成長と新たな火種

尚宗の晩年には、長享二年(1488年)に生まれた嫡男・高宗(たかむね)が成人し、伊達家の次代を担う存在として政治の表舞台に登場し始めていた。高宗は後に、将軍・足利義稙から偏諱を受け、永正十四年(1517年)に「稙宗」と改名することになる。

しかし、この権力の移行期は平穏ではなかった。史料は、尚宗と嫡男・稙宗の間にも対立が存在したことを示唆している [8, 9]。これは、かつて尚宗自身が父・成宗との間で経験したであろう権力移譲を巡る緊張関係が、世代を超えて繰り返されたことを意味する。稙宗は、父以上に野心的で拡大志向の強い人物であったとされ、その急進的な方針が、内紛の苦い経験を持つ父・尚宗の比較的慎重な統治スタイルと衝突した可能性は十分に考えられる。

5.2. 永正十一年(1514年)の死

永正十一年(1514年)五月五日、尚宗は62歳でその波乱に満ちた生涯を閉じた [1]。彼の死後、伊達家の家督は嫡男である高宗(稙宗)が正式に継承した。尚宗には、護国院殿香山円桂大居士という戒名が贈られている [1]。

5.3. 尚宗の治世が残したもの:「天文の乱」への序曲

伊達尚宗の治世を評価する際、二つの側面から捉える必要がある。一つは、彼が内紛と亡命という最大の危機を乗り越え、巧みな外交手腕によって伊達氏の地位を向上させ、次代の飛躍の礎を築いたという点である。この側面から見れば、彼は激動の時代を生き抜いた有能な政治家であったと言える。

しかし、もう一つの側面として、彼が伊達氏の抱える構造的な問題を根本的に解決できなかったという事実がある。彼が直面した、①家中の統制問題、②父子間の権力闘争、③拡大政策に伴う周辺勢力との軋轢、という三つの課題は、何一つ解決されないまま次代に持ち越された。彼が築いた複雑な婚姻同盟網は、息子の稙宗によってさらに拡大されるが、その複雑さ故に、一度利害が対立すると家中を二分する大規模な内乱の火種となった [24, 27]。

この意味で、尚宗の最大の遺産は、安定した領国というよりも、むしろ「未解決の課題」そのものであったと言える。息子の稙宗は、父の代からの課題を自らの力で解決しようと、分国法『塵芥集』の制定による家臣団の強力な統制や、周辺大名への過度な婚姻・養子縁組政策といった、より急進的な手法を用いた [28]。しかし、その強引な手法が、かえって家臣団や息子・晴宗の猛烈な反発を招き、伊達氏史上最大の内紛である「天文の乱」を引き起こす直接的な原因となったのである。尚宗の治世は、この歴史的悲劇に至る「時限爆弾」を準備し、その導火線に火をつける役割を担った息子へと、バトンを渡す期間であったと結論づけることができる。

終章:伊達尚宗の歴史的再評価

伊達尚宗の治世は、安定と混乱という二つの要素が交錯する、複雑な時代であった。彼は、家臣の反乱による亡命という、当主として最大の屈辱を味わいながらも、それを外交的な駆け引きによって乗り越え、権力の座に復帰した。彼は決して無力な当主ではなく、室町時代後期の激動を生き抜いた、粘り強く、そして野心的な政治家であった。

彼の歴史的役割は、伊達氏が奥州の地域的強者から、全国的な政治力学の中で語られる「戦国大名」へと変貌していく、その過渡期を担った点にある。父・成宗が築いた基盤の上に立ち、中央の権威である将軍の擁立を計画し、越後や会津といった広域の勢力と渡り合う外交を展開した。これらの試みは、成功しなかったものも含め、伊達氏の視野を奥州内部から天下へと広げる契機となった。彼の野心的な挑戦は、後の稙宗、輝宗、そして政宗へと続く伊達氏の発展の、思想的な礎を築いたと言える。

伊達政宗という、日本史上でも屈指の知名度を誇る「偉大なる曾孫」の存在は、あまりにも大きい。その圧倒的な光芒の前に、高祖父である尚宗の人物像は、これまで十分に光を当てられてこなかった。しかし本報告書で詳述したように、伊達尚宗は、父祖から受け継いだ権力構造の歪みと格闘し、中央の動乱を好機と捉える戦略的思考を持ち、次代に大きな可能性と同時に深刻な課題を残した、極めて重要かつ魅力的な歴史上の人物である。彼の生涯を、その成功と挫折の両面から深く理解することなくして、伊達氏の戦国史、ひいては奥州の戦国史の本質を捉えることはできないであろう。

引用文献

- 伊達尚宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E5%B0%9A%E5%AE%97

- 伊達家十二代伊達成宗の墓 - 国見町ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/2/320.html

- 伊達成宗の墓 - 探訪 i923 https://spots.i923.jp/history/shigemune.php

- zh.wikipedia.org https://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E4%BC%8A%E9%81%94%E5%B0%9A%E5%AE%97#:~:text=%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%B0%8F%E7%AC%AC13%E4%BB%A3,%E5%AE%A4%E6%98%AF%E7%A9%8D%E7%BF%A0%E9%99%A2%E3%80%82

- 伊達尚宗とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%8A%E9%81%94%E5%B0%9A%E5%AE%97

- 陸奥伊達氏 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/mutsu-date

- 宮城中世郷土史(伊達一族物語編) - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/date1000.html

- 伊達政宗特集|蘇る戦国絵巻 史跡探訪 - 高畠町観光協会 https://takahata.info/date/

- 伊達氏天文の乱 稙宗・晴宗の父子合戦 http://datenokaori.web.fc2.com/sub27.html

- 明応の政変〜戦国時代の幕開けとなったクーデターをわかりやすく解説 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/643/

- 明応の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89

- H522 蘆名盛高 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/H522.html

- 武家家伝_葦名氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/asina_k.html

- 伊達稙宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E7%A8%99%E5%AE%97

- 「明応の政変(1493年)」細川政元が将軍・足利義稙を廃して義澄を擁立。戦国時代の始まり? https://sengoku-his.com/30

- 足利義澄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E6%BE%84

- 近世(江戸時代)/奥州市公式ホームページ https://www.city.oshu.iwate.jp/web_museum/rekishi/1/3458.html

- 伊達稙宗 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~JT7T-IMFK/date/arc1-2.htm

- キッズコーナー(塵芥集)|仙台市博物館 https://www.city.sendai.jp/museum/kidscorner/kids-08/kidscorner/kids-13.html

- 塵芥集(ジンカイシュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A1%B5%E8%8A%A5%E9%9B%86-81363

- 蘆名盛高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E9%AB%98

- 伊達氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%B0%8F

- 郷土歴史倶楽部 南北朝合一後の奥州情勢の変遷 - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/history1100.html

- 伊達氏天文の乱 - 福島県伊達市公式ホームページ https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/87/1145.html

- 相馬義胤 - 千葉氏の一族 http://chibasi.net/soryo32.htm

- 伊達稙宗とはどんな人?東北ビッグダディ、天文の乱を引き起こす - ほのぼの日本史 https://hono.jp/sengoku/date-tanemune/

- 「天文の乱(1542~48年)」伊達氏当主父子が争った内乱はなぜ起きたのか? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/968

- 伊達晴宗(だて はるむね) 拙者の履歴書 Vol.395~父子の激動を超え、家の礎を築く - note https://note.com/digitaljokers/n/n6aa010d226ca