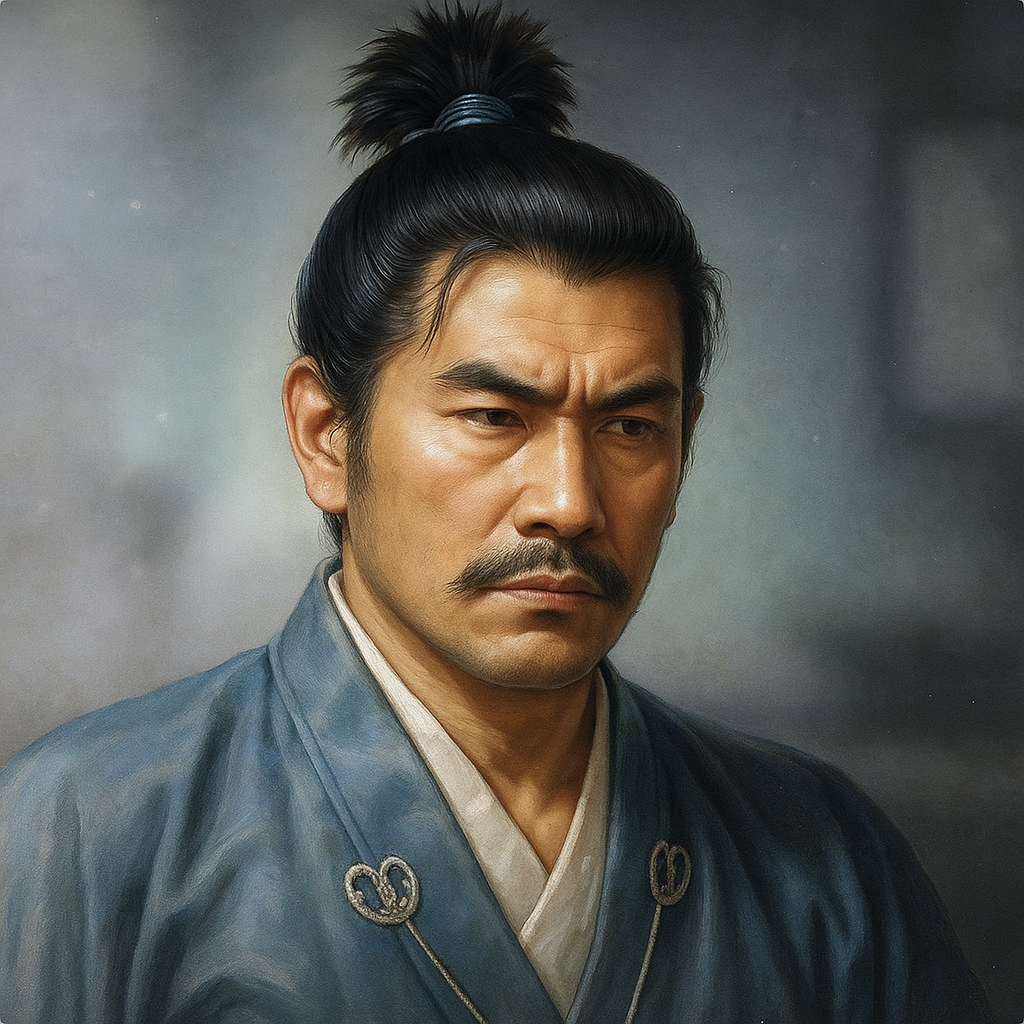

佐竹義篤

佐竹義篤は佐竹氏16代当主。弟義元との部垂の乱を鎮圧し、佐竹三家体制を確立。若くして急逝も、その統治基盤が佐竹氏の戦国大名化を確固たるものにした。

戦国大名佐竹氏の礎を築いた当主、佐竹義篤の生涯と時代

序章:佐竹氏、転換の時代へ

戦国時代の常陸国(現在の茨城県)は、一人の傑出した当主の登場によって、その勢力図が大きく塗り替えられる転換期を迎えていた。その人物こそ、本報告書が主題とする佐竹氏第16代当主、佐竹義篤(1507-1545)である。彼が生きた時代は、長きにわたる内乱の終息と、それに続く新たな秩序形成の狭間にあった。義篤の生涯と業績を理解するためには、まず彼が登場する直前の歴史的文脈を把握することが不可欠である。

鎌倉・室町時代を通じて常陸守護の職にあった佐竹氏であったが、その支配は決して盤石なものではなかった。領内には江戸氏や大掾氏といった有力な国人領主が割拠し、彼らは高い自立性を保ち、佐竹氏の権威は常陸一円に及んでいるとは言い難い状況にあった 1 。この状況に決定的な転機をもたらしたのが、義篤の父である第15代当主・佐竹義舜であった。義舜は、応永年間から約100年にもわたり佐竹宗家を苦しめ続けた一族の内紛「山入の乱」を、永正元年(1504年)に遂に終結させたのである 2 。この勝利は、失墜していた宗家の権威を回復させ、佐竹氏が戦国大名として再起するための第一歩となる画期的な出来事であった 6 。

しかし、義舜の功績はあくまで「外敵」であった山入氏を排除し、宗家の求心力を回復させた段階に留まっていた。その支配基盤は未だ脆弱であり、一族や国衆の完全な掌握という、より困難な課題が残されていた。共通の敵を失った佐竹一族の内部では、新たな権力闘争の火種が燻っていたのである。

このような歴史的背景の中、父の築いた土台の上に、佐竹氏を真の戦国大名へと飛躍させるという重責を担って登場したのが佐竹義篤である。彼の治世は、父が回復した宗家の権力を、自らの手で引き起こされた内乱の鎮圧と、新たな統治システムの構築を通じて、「盤石な戦国大名権力」へと転換させた、佐竹氏の歴史における決定的な時代として位置づけられる 7 。義舜が物理的な敵を排除し、義篤がその後の内部秩序を再編するという、二代にわたる連続したプロセスの中にこそ、戦国大名・佐竹氏の確立過程の本質を見出すことができる。本報告書は、この視点に基づき、佐竹義篤の生涯と時代を多角的に解明することを目的とする。

第一章:若き当主の試練 — 家督相続から内乱前夜まで

佐竹義篤の治世は、若年での家督相続という波乱の幕開けであった。彼が直面した内外の困難は、来るべき大規模な内乱の序曲となった。

永正14年(1517年)、父・義舜の死去に伴い、義篤はわずか11歳で佐竹宗家の家督を継承した 7 。義篤は義舜の次男であったが、庶子であった兄・今宮永義が叔父の今宮周義の跡を継いでいたため、嫡男として家督を相続することとなった 9 。若年の当主を支えるため、父・義舜の弟、すなわち義篤の叔父にあたる佐竹義信(北家)と佐竹政義(東家)が後見人となり、初期の政務を補佐する体制が敷かれた 7 。

しかし、この後見体制は盤石とは言えなかった。義篤が統率力を発揮するには若すぎ、領国の内外には不穏な空気が漂っていた。外部からは、隣国の岩城氏や、常陸国内の有力国人である江戸氏が佐竹領へ侵攻を繰り返し、領国の平和は常に脅かされていた 9 。さらに深刻だったのは内部の動揺である。天文3年(1534年)、後見人として家中を支えてきた叔父・政義が死去すると、佐竹家中には政務を統御できる重しが一時的に不在となる事態に陥った 10 。この権力の空白は、一族内に燻る不満や野心に火をつける格好の機会となった。

特に、父・義舜の時代から続く、久慈川以西に勢力を持つ国人たちの自立的傾向は、宗家にとって大きな懸案事項であった 9 。彼らは山入の乱の最中、宗家の支配が及ばない状況下で独自の勢力を形成しており、宗家の権威が回復した後も、その完全な服属には至っていなかった。

このように、義篤の若さ、そして彼を支えるべき重鎮であった叔父の死がもたらした権力の空白期は、弟・宇留野義元の野心を刺激し、外部勢力の介入を招き入れる内乱の温床を形成していった。義篤の治世初期は、まさに嵐の前の静けさであり、佐竹氏の未来を左右する大きな試練が目前に迫っていたのである。

第二章:部垂の乱 — 兄弟相克が鍛えた宗家権力

佐竹義篤の治世を語る上で最大の画期となるのが、実の弟・宇留野義元との間に勃発した約10年に及ぶ内乱「部垂の乱」である。この兄弟間の争いは、単なる家督争いに留まらず、常陸・南奥州の諸勢力を巻き込む大規模な地域紛争へと発展した。そして、この試練を乗り越えた先に、佐竹氏の戦国大名としての確固たる地位が築かれることになる。

第一節:弟・義元の蜂起

乱の主役である宇留野義元は、義篤の実弟であり、佐竹一族の宇留野義久の養子となっていた 13 。彼が兄に対して公然と反旗を翻したのは、享禄2年(1529年)のことである。義元は、佐竹氏の重臣であった小貫俊通が守る部垂城(現在の常陸大宮市)を襲撃してこれを奪取し、自らの拠点とした 7 。この部垂城奪取事件が、長きにわたる内紛の直接的な発端となった。なお、近年の研究では、乱の発端を『佐竹家譜』の記述より1年早い享禄元年(1528年)頃とする説も提示されている 11 。

義元の行動は、若年の当主・義篤の統率力を見限り、自らが佐竹氏の新たな支配者たらんとする野心の現れであった。彼は宇留野氏と部垂城の双方を領有することで、久慈川流域に確固たる勢力基盤を築き、兄との対決姿勢を鮮明にしたのである。

第二節:長期化する内乱と地政学的文脈

義元の反乱は、彼一人の力によるものではなかった。水戸城の江戸氏、陸奥の岩城氏、そして佐竹一族の小場氏や高久氏といった周辺の国人領主たちが義元に同調、あるいは支援し、義篤を追い詰めた 7 。これにより、乱は長期化・複雑化の様相を呈した。

これに対し、義篤は単に軍事力で対抗するだけでなく、巧みな外交戦略を駆使して状況の打開を図った。天文4年(1535年)、岩城氏と江戸氏の侵攻に呼応して一族の高久義貞が反乱を起こすと、義篤は陸奥の大大名である伊達稙宗に仲介を依頼。稙宗の斡旋によって岩城・江戸両氏と和睦を成立させ、義元方の連携を断ち切ることに成功した。これにより孤立した高久義貞は降伏し、義篤はまず足元の反乱分子を一つ鎮圧した 9 。

さらに義篤は、下野国で起きていた那須政資・高資父子の内紛にも積極的に介入する。この時、義篤は義弟にあたる小田政治と共に父・政資を支援しており、敵対勢力の背後を突くことで、自領への圧力を軽減しようと図ったのである 9 。部垂の乱は、もはや佐竹氏内部の問題ではなく、周辺諸国の思惑が複雑に絡み合う、まさに関東・南奥の地政学的な縮図となっていた。

【表1:部垂の乱 関係勢力図】

|

勢力区分 |

主な武将・勢力 |

備考 |

|

佐竹義篤方 |

佐竹義篤(宗家)、佐竹北家、佐竹東家 |

宗家を中心とした結束を図る。 |

|

|

伊達稙宗 |

外交的支援。岩城氏・江戸氏との和睦を仲介。 |

|

|

小田政治 |

那須氏内紛への共同介入。 |

|

宇留野義元方 |

宇留野義元、小場氏、高久氏 |

義元を中心とする反宗家連合。 |

|

|

江戸忠通、岩城成隆 |

外部からの支援勢力。佐竹領へ侵攻。 |

|

周辺勢力 |

那須氏(政資・高資) |

内紛状態にあり、義篤・義元双方が介入。 |

第三節:天文9年(1540年)の決着と乱の歴史的意義

約10年にわたる対立は、天文9年(1540年)に雌雄を決する。この年、義篤は満を持して部垂城への総攻撃を敢行した。義元は子の竹寿丸と共に奮戦するも、衆寡敵せず、城は陥落。義元親子は自刃して果て、ここに部垂の乱は終結した 4 。乱後、義篤は義元に与した兄の今宮永義や小場氏らも完全に支配下に置き、宗家に対する反対勢力を一掃した 9 。

この部垂の乱の鎮圧が持つ歴史的意義は極めて大きい。それは、佐竹宗家の権力が一族・家臣団に対して絶対的なものであることを内外に示し、戦国大名としての支配体制を確立する決定的な契機となったからである。ある研究者が指摘するように、この内乱は佐竹氏が旧来の国人領主連合的な体質から脱皮し、強力なリーダーシップを持つ戦国大名へと変貌するための「最後の脱皮」であったと言える 7 。

義篤はこの10年以上に及ぶ内乱の過程で、軍事力のみならず、伊達氏との連携に代表される外交交渉や、敵対勢力を切り崩す権謀術数を駆使して勝利を掴んだ。この経験は、彼を単なる一地方の領主から、権謀術数に長けた「戦国大名」へと成長させるための、過酷な実地訓練であった。そしてこの勝利は、血縁の近さよりも当主への忠誠と実力が問われるという、戦国時代の非情な論理を佐竹氏の内部に徹底させることにも繋がったのである 11 。

第三章:新たな支配体制の構築

部垂の乱という最大の試練を乗り越えた佐竹義篤は、その経験を糧に、より強固で安定した領国支配体制の構築に着手した。彼が創り上げたのは、一族の力を巧みに組織化し、有能な家臣を登用して中央との関係を強化する、硬軟両様の統治システムであった。

第一節:「佐竹三家」体制の確立 — 一族を権力基盤へ

義篤の統治システムの中核をなすのが、「佐竹三家」と呼ばれる分家体制の確立である。これは、かつての内乱の要因ともなり得た一族の力を、逆に宗家を支える強固な基盤へと転換させる画期的な試みであった。

まず、父・義舜の代に創設されていた二つの分家、すなわち叔父の義信を祖とする「北家」と、同じく叔父の政義を祖とする「東家」は、義篤の治世初期において後見人として若き当主を支える重要な役割を果たした 7 。彼らは太田城の北と東に屋敷を構えたことから、それぞれ北殿、東殿と呼ばれた。

そして義篤は、部垂の乱終結後、乱に加担しなかった実弟の義里(よしさと)に新たに「南家」を興させた 7 。これにより、北家・東家・南家からなる「佐竹三家」体制が完成する。この南家の創設は、かつて兄に反旗を翻した義元とは対照的に、忠実な弟を政権の中枢に組み込むことで、一族内の安定を図るという巧みな人事であった。

重要なのは、これら三家が単なる血縁の近い分家ではなく、宗家の権力を代行する極めて機能的な統治機構として位置づけられた点である。彼らは宗家の「分身」とも言うべき存在として、外交交渉、軍事指揮、そして国人領主たちの統制といった国政の重要分野を分担した 22 。この一族結束の仕組みは、毛利元就の「三本の矢」の逸話に先んじること半世紀も前のことであり、義篤の優れた組織構築能力を示すものである 22 。

【表2:佐竹三家(北家・東家・南家)の成立と役割】

|

家名 |

初代当主 |

宗家との関係 |

拠点(通称) |

主な役割 |

|

北家 |

佐竹義信 |

15代義舜の弟(義篤の叔父) |

太田城の北(北殿) |

宗家補佐、政務・軍事の分担 |

|

東家 |

佐竹政義 |

15代義舜の弟(義篤の叔父) |

太田城の東(東殿) |

宗家補佐、政務・軍事の分担 |

|

南家 |

佐竹義里 |

16代義篤の弟 |

太田城の南(南殿) |

宗家補佐、対外国衆の取次 |

第二節:領国経営と家臣団

三家体制による一族の組織化と並行して、義篤は家臣団の整備と領国経営の強化にも努めた。

特筆すべきは、中央とのパイプ役として、室町幕府の奉公衆であった美濃佐竹氏の佐竹基親を登用したことである 7 。美濃佐竹氏は、承久の乱の功績で美濃に移住した佐竹氏の分流であり、代々幕府に仕えていた。義篤はこの同族の縁を頼り、基親を常陸に招くことで、長年疎遠であった幕府との関係を再構築し、自らの権威を高めることに成功した。

領国経営の具体的な実態は、「佐竹義篤譲状」や「充行状」といった一次史料から窺い知ることができる。これらの文書の分析からは、義篤の支配権が、部垂の乱を経て常陸北部に着実に浸透していった様子が読み取れる 25 。また、経済政策の一端として、太田城下の商人・深谷氏に対し、「紙役」を除く一切の業種に対する課役を免除する特権を与えた記録が残っている 29 。これは城下町の振興や商業の活性化を意図した政策であった可能性を示唆しており、彼の領国経営が軍事・政治面に留まらなかったことを示している。

さらに、拠点である太田城の機能強化にも積極的であった。天文2年(1533年)、城の拡張のために城域にあった太田山寿昌寺(現在の寿松院)を移転させている事実は、彼が佐竹氏の本拠地たる太田城を、戦国時代の要請に応じた大規模な城郭へと整備しようとしていたことの証左である 30 。

このように、義篤は一族を組織化する「柔」の政策と、領国を実効的に支配し、拠点を強化する「剛」の政策を巧みに組み合わせることで、佐竹氏の権力基盤を盤石なものへと築き上げていった。彼は武勇のみに頼る武将ではなく、優れた組織管理者(オーガナイザー)としての側面を強く持っていたのである。

第四章:激動の東国を生き抜く外交戦略

佐竹義篤の統治能力は、内政のみならず外交においても遺憾なく発揮された。彼は、権威の源泉たる中央の室町幕府と、隣接する伊達、岩城、那須といった諸勢力との間で、多層的かつ現実的な外交を展開し、佐竹氏の政治的地位を飛躍的に向上させた。

第一節:中央との関係再構築 — 権威の源泉を求めて

戦国時代の関東において、在地領主の権力基盤を支えたのは、古河公方や関東管領といった地域的な権威であった。しかし、これらの権威は内紛や抗争によって弱体化しており、絶対的なものではなかった。そこで義篤が着目したのが、それらを上回る権威、すなわち京の室町幕府であった。

この中央との関係再構築において重要な役割を果たしたのが、前章でも触れた美濃佐竹氏の佐竹基親である 7 。天文6年(1537年)、義篤を頼って下向した基親は、単なる同族の亡命者ではなかった。彼は、時の将軍・足利義晴から、長く没交渉であった幕府と常陸佐竹氏との関係改善を託されていたのである 31 。基親が持参した義晴の書状は、佐竹氏が古河公方や関東管領を介さず、直接将軍と結びつくことを意味した。これは、関東における佐竹氏の地位を相対的に高める、極めて高度な外交戦略であった 7 。

この外交努力は、天文9年(1540年)に結実する。部垂の乱を平定した直後、義篤は従四位下・右馬権頭に叙任されたのである 9 。内乱を制圧し、家中を統一した直後のタイミングでの幕府からの公式な官位任官は、義篤の支配の正当性を内外に強く印象づけるものであり、彼の政治的権威を絶大なものにした。

第二節:周辺勢力との合従連衡

中央とのパイプを確保する一方で、義篤は現実的な勢力均衡にも細心の注意を払った。彼の周辺勢力に対する外交は、固定的な同盟に固執せず、状況に応じて是々非々で対応する、戦国大名らしい柔軟さと冷徹さを特徴とする。

対伊達氏政策はその典型である。部垂の乱の最中には伊達稙宗の仲介によって窮地を救われたが 9 、その後、伊達氏内部で稙宗・晴宗父子の内乱「天文の乱」が勃発すると、義篤は恩義ある稙宗ではなく、息子の晴宗を支援し、稙宗方についた相馬氏と矛を交えている 4 。これは、目先の恩義よりも、地域全体のパワーバランスと自家の利益を優先する現実的な判断であった。

母方の実家である岩城氏との関係も複雑であった。部垂の乱では一時敵対関係となったが、乱の終結後は速やかに関係を修復し、対相馬戦では共同歩調をとるなど、柔軟な関係再構築に成功している 7 。

さらに、下野国の那須氏の内紛への軍事介入 9 や、常陸南部の小田氏、下総の結城氏との断続的な抗争 22 を通じて、常陸国外への影響力拡大も着実に進めた。

義篤の外交は、①幕府から「権威」を得る、②地域大国(伊達氏)と「戦略的」に連携する、③隣接勢力(岩城・那須・小田氏など)と「勢力圏」を争う、という三つの異なるレベルで同時に展開されていた。彼は、一つの勢力に全面的に依存することなく、複数の外交カードを巧みに使い分けることで、激動の東国情勢の中、佐竹氏の生存と発展を確かなものにしたのである。

第五章:義篤の死と次代への継承

盤石な支配体制を築き上げ、佐竹氏を常陸随一の戦国大名へと押し上げた義篤であったが、その治世はあまりにも早く終わりを迎える。しかし、彼が遺したものは、その死後も佐竹氏の発展を支え続ける強固な礎となった。

第一節:領主としての文化・宗教的側面

義篤の治世は、軍事・政治面に留まらず、文化・宗教的な側面においてもその足跡を残している。戦国大名が領国を統治する上で、地域の宗教的権威を掌握し、保護することは極めて重要であった。義篤もまた、この点を深く理解していた。

その証左として、領内の有力な神社仏閣への棟札の奉納が挙げられる。棟札とは、建物の建立や修理の際に、願主や年月日などを記して棟木に打ち付ける板のことである。義篤の時代には、佐竹氏の氏神である太田の馬場八幡宮をはじめ、吉田神社(日立市)、泉神社(日立市)などに宗家から棟札が奉納されている 33 。これは、佐竹氏がこれらの神社の有力な後援者であることを示すと同時に、領民の信仰の中心を掌握することで、自らの支配の正当性を強化する狙いがあったと考えられる。また、現存する寄進状の写しからは、彼が寺社に対して経済的な保護を与えていた実態も窺える 34 。

第二節:天文14年(1545年)の急逝と家督相続

内外の課題を克服し、まさにこれからその手腕を存分に発揮しようとしていた矢先の天文14年(1545年)4月、佐竹義篤は病に倒れ、39歳(数え年)という若さで急逝した 4 。

父の突然の死により、家督は嫡男の佐竹義昭がわずか14歳で相続することとなった 20 。戦国時代において、当主の若年での交代は、しばしば家中の動揺や外部勢力の介入を招き、大規模な内乱の引き金となる危険性を孕んでいた。義篤自身も、かつて若年で家督を継ぎ、その後の権力基盤の脆弱さが部垂の乱の一因となった苦い経験を持つ。

しかし、佐竹氏においてその悪夢は繰り返されなかった。家督相続は驚くほど円滑に進み、大きな混乱は見られなかった。その最大の理由は、義篤が生前に築き上げた権力継承システムにあった。彼は、自身の死に備え、弟であり佐竹南家の当主である佐竹義里を、若き義昭の後見役としてあらかじめ定めていたのである 7 。これにより、当主の急逝という不測の事態にもかかわらず、佐竹三家を中心とする補佐体制が即座に機能し、権力の空白を生むことなく、安定した政権移譲が可能となった。

これは、義篤の最大の功績の一つと言えるだろう。彼は自らの苦い経験を教訓とし、将来起こりうるリスク(自身の早世と幼い後継者)を的確に予測し、それに対応するための制度設計(三家体制による輔政)を周到に行っていた。彼が構築した統治システムは、平時の統治機構としてだけでなく、有事の際の危機管理システムとしても見事に機能したのである。この一点をもってしても、彼の先見性と統治能力の高さは特筆に値する。

終章:佐竹義篤が歴史に遺したもの

佐竹義篤の生涯は、39年という短いものであった。しかし、その治世が佐竹氏の歴史、ひいては関東戦国史に与えた影響は計り知れない。彼は、華々しい武勇伝で語られるタイプの武将ではないかもしれないが、内乱を乗り越え、一族を巧みに組織化し、激動の情勢の中で巧みな外交を展開した、稀代の「統治者」であった。

義篤の最大の功績は、父・義舜が着手した佐竹氏の再興を完成させ、名実ともに常陸の戦国大名へと押し上げたことにある。義舜が「山入の乱」を終結させて宗家の権威を回復したのに対し、義篤はそれに続く「部垂の乱」を鎮圧することで内部の反対勢力を一掃し、権力を宗家に集中させた。さらに、単に敵対者を排除するだけでなく、「佐竹三家」体制を確立することで、一族の力を宗家を支える強固な権力基盤へと再編した。この一連の事業によって、佐竹氏は国人領主の連合体から、当主を中心とする集権的な戦国大名へと完全に変貌を遂げたのである。

彼が築いたこの盤石な政治的・軍事的基盤は、次代以降の佐竹氏の飛躍を支える揺るぎない礎となった。義篤が整えた安定した領国という土台があったからこそ、子・義昭は常陸統一に向けて勢力を拡大し、孫・義重は「鬼義重」と恐れられるほどの武威を関東・南奥に轟かせることができたのである 8 。義重の華々しい活躍の影には、その父祖である義篤による地道かつ堅実な国づくりがあったことを見過ごしてはならない。

結論として、佐竹義篤は、戦国大名・佐竹氏の真の創業者として評価されるべき人物である。彼は、兄弟相克という悲劇を乗り越え、一族の血を権力に変えるという戦国的な論理を体現し、佐竹氏に約半世紀にわたる繁栄をもたらした。その生涯は、戦国時代という変革の時代において、一個の権力が如何にして形成され、確立されていったかを示す、極めて重要な歴史的実例と言えるだろう。

引用文献

- 佐竹義重(さたけよししげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E9%87%8D-69090

- 佐竹家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30448/

- 戦国佐竹氏研究の最前線 | 山川出版社 https://www.yamakawa.co.jp/product/15181

- 水戸市史年表(上) https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10832.pdf

- 佐竹義舜から義昭の時代 - 茨城県立歴史館 https://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/06_jiten/rekisi/satakeyosikiyo.htm

- 図説 佐竹一族 関東にその名を轟かせた名族の戦い - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/759/

- 常陸佐竹氏前史-(參)脫胎換骨 - 日本史專欄 http://sengokujapan.blogspot.com/2020/09/blog-post.html

- 【10大戦国大名の実力】佐竹家②――戦国大名・佐竹家として - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2022/01/20/170000

- 佐竹義篤 (十六代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E7%AF%A4_(%E5%8D%81%E5%85%AD%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 佐竹政義 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E6%94%BF%E7%BE%A9

- 部 垂 の乱 https://www.tsukubabank.co.jp/corporate/info/monthlyreport/pdf/2024/10/202410_05.pdf

- 常陸源氏と関東管領上杉の血を継ぐ者 常陸守護佐竹義篤 | 小説投稿サイトノベルアップ+ https://novelup.plus/story/353039122/159455783

- 宇留野義元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E7%95%99%E9%87%8E%E7%BE%A9%E5%85%83

- 常陸宇留野城 http://oshiro-tabi-nikki.com/uruno.htm

- 宇留野義元 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/UrunoYoshimoto.html

- 館〈たて〉と宿〈しゅく〉の中世 https://rose-ibadai.repo.nii.ac.jp/record/10168/files/20100010.pdf

- 部垂の乱 - 常陸大宮市ふるさと文化で人と地域を元気にする事業 https://www.hitachiomiya-furusatobunka.com/%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%94%E3%81%A8/%E9%83%A8%E5%9E%82%E3%81%AE%E4%B9%B1/

- 佐竹北家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E5%8C%97%E5%AE%B6

- 佐竹東家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E6%9D%B1%E5%AE%B6

- 佐竹氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E6%B0%8F

- 佐竹義里 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E9%87%8C

- 佐竹氏の歴史 - DTI http://www.remus.dti.ne.jp/~ddt-miz/satake/satake-5.html

- 平成 30 年度 総会 - 日本家系図学会 https://kakeizu-gakkai.jp/wp-content/uploads/2023/05/2018_11_03_soukai.pdf

- 「小野崎氏と根本氏」 https://nemotosyo.secret.jp/H30koukai2.pdf

- 戦国期権力佐竹氏の研究|出版 - 思文閣 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/9784784215690/

- ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾七~ - トータルプラン長山に。 https://www.totalplan.co.jp/sub9-H19-17.html

- 戦国期権力佐竹氏の研究 - 思文閣 https://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/pamphlet/9784784215690.pdf

- 戦国期権力佐竹氏の研究【オンデマンド版】 - 思文閣 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/9784784270255/

- 第十一章 佐竹氏の領国統一 - 水戸市 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10828.pdf

- 初期の常陸太田城はどこにあったか? - 北緯 36度付近の中世城郭 http://yaminabe36.tuzigiri.com/satake0/syoki_hitatioota.htm

- 佐竹基親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E5%9F%BA%E8%A6%AA

- 下野宇都宮氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8B%E9%87%8E%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F

- 佐竹氏と奉加帳・棟礼 - 茨城県立歴史館 https://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/06_jiten/rekisi/satakesitohoukachou.htm

- 出羽秋田佐竹文書(秋田県庁旧蔵本) - 茨城県立歴史館 https://rekishikan-ibk.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/satake-mokuroku05.pdf

- 秋田藩家蔵文書 1 茨城県立歴史館 https://rekishikan-ibk.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/satake-mokuroku04.pdf

- 佐竹義篤(さたけよしあつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E7%AF%A4-1133443

- 佐竹義昭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E6%98%AD

- 佐竹義昭 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/SatakeYoshiaki.html