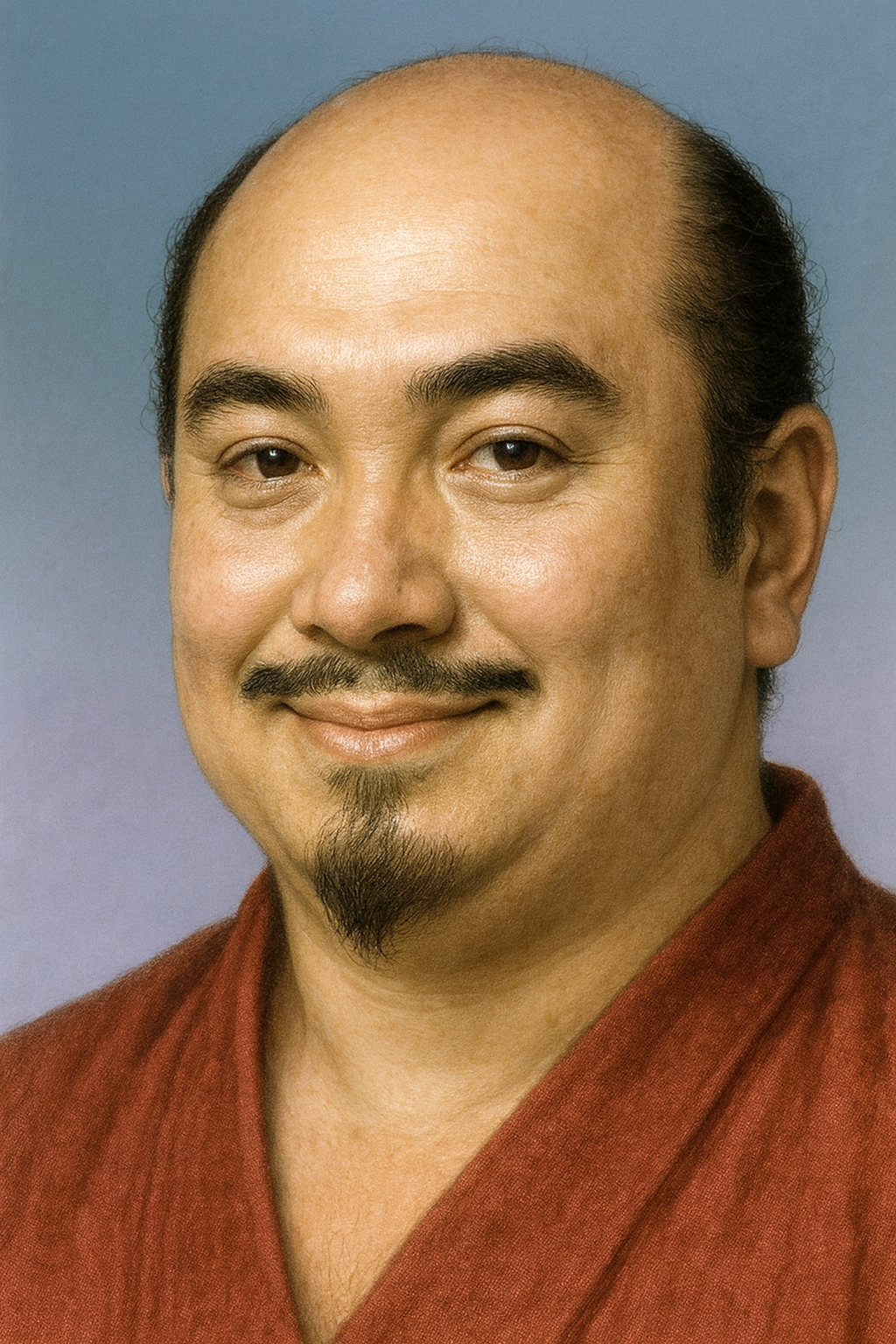

六角高頼

六角高頼は、応仁の乱後の混乱期に近江守護として台頭。二度の将軍親征をゲリラ戦で退け、明応の政変を機に権力を回復。伊庭氏の乱を鎮圧し、六角氏を戦国大名化への道筋をつけた。

近江の麒麟児か、反骨の梟雄か ― 六角高頼の生涯と時代

序章:乱世を生き抜いた「幕府への反逆者」

室町幕府の権威が地に堕ち、各地で実力主義が台頭する戦国時代の黎明期。その時代の転換点を象徴する人物として、近江守護・六角高頼(ろっかく たかより)の名を挙げることができる。彼の生涯は、旧来の守護大名体制が崩壊し、自立した領国経営を行う戦国大名へと社会が移行する、まさにその過渡期の動乱そのものであった。

高頼は、二度にわたり時の将軍自らが率いる討伐軍の対象となりながらも、これを巧みに退け、ついにはその地位を回復するという、前代未聞の経歴を持つ。その行動は、同時代的には幕府の秩序を乱す「反逆者」と映ったであろう。しかし、後世の視点から見れば、それは旧来の権威に依存せず、自らの実力で領国を切り拓こうとする新しい時代の支配者の姿を予見させるものであった。

本報告書は、高頼の行動が単なる幕府への反逆に留まるのか、あるいは新しい時代を見据えた戦略的なものであったのかという問いを掲げ、その波乱に満ちた生涯を徹底的に追跡する。出自の謎から、応仁の乱、二度の将軍親征、中央政変の利用、そして領国内の統制に至るまで、彼の行動原理と歴史的意義を多角的に分析し、守護権力の変質と戦国大名の形成過程を解き明かすことを目的とする。

第一章:出自と家督相続の謎 ― 混沌からの船出

六角高頼の生涯は、その始まりから既に混乱と謎に包まれている。彼の出自と家督相続の過程に見られる複雑さは、応仁の乱以前から六角氏内部に深刻な対立と不安定要因が存在したことを物語っている。

基本情報と血統の謎

高頼の生年は寛正3年(1462年)、没年は永正17年10月21日(1520年11月29日)が有力とされ、享年は59であった 1 。幼名は亀寿丸(または亀寿)といい、元服後の初名は行高(ゆきたか)、後に高頼と改名した 2 。通称は四郎、官位は大膳大夫に叙せられ、法号は龍光院仙翁宗椿という 1 。

通説では、高頼の父は六角久頼(ひさより)とされる 2 。久頼は康正2年(1456年)に憤死(自害とも伝わる)し、高頼が幼くして家督を継いだとされる 4 。しかし、この通説には大きな矛盾が存在する。父とされる久頼の没年(1456年)と、高頼の有力な生年(1462年)との間には6年の隔たりがあり、単純な親子関係では年代が合わないのである 6 。

この系譜上の矛盾を解消するため、久頼と高頼の間に一代、すなわち高頼の父として「六角政頼(まさより)」あるいは「政勝(まさかつ)」という人物が存在したのではないか、という説が研究者によって提唱されている 7 。この説は、『甲賀二十一家之由来』といった後世の記録や、古文書に見える「政勝」という人物を根拠としており、六角氏の系譜が錯綜するほどの激しい内紛があったことを示唆している 7 。

表1:六角高頼の家督相続に関する諸説比較

|

説の名称 |

系譜 |

根拠史料・研究 |

矛盾点・特記事項 |

|

通説 |

六角久頼 → 六角高頼 |

一般的な系図、多くの歴史書 2 |

久頼の没年(1456年)と高頼の生年(1462年)が合致しない 6 。 |

|

政頼介在説 |

六角久頼 → 六角政頼(政勝) → 六角高頼 |

『甲賀二十一家之由来』、古文書に見える「政勝」の名 7 |

年代的な矛盾は解消されるが、政頼(政勝)という人物の実像や具体的な事績は不明瞭な点が多い。 |

この出自に関する混乱は、単なる記録上の問題ではない。それは、高頼が家督を継いだ時期の六角家が、極めて不安定な状況にあったことの証左である。

家督を巡る争いと復権

久頼の死後、幼い高頼(亀寿丸)の行く末は多難であった。長禄2年(1458年)、高頼は幕府の命により一度廃嫡され、従兄にあたる六角政堯(まさたか)が六角氏の当主とされた 4 。この背景には、幼い当主に不安を抱いた伊庭満隆ら家臣団の策動、あるいは8代将軍・足利義政の直接的な意向があったと推測されている 4 。

しかし、この政堯の支配も長くは続かなかった。長禄4年(1460年)、政堯が家臣の子を殺害するという事件を起こしたことで幕府の信頼を失い、追放される 4 。これにより、高頼は再び六角氏の当主の座に返り咲くこととなった。

この一連の出来事は、高頼の青年期が、一族内の権力闘争と幕府の思惑に翻弄される苦難の連続であったことを示している。一度は全てを失いかけるという経験は、彼のその後の生涯を特徴づける、既存の権威に屈しない強固な自立志向と、権力への執着心を育んだ原体験となったと考えられる。混沌の中から始まった彼の船出は、来るべき乱世を生き抜くための精神的な礎を築く期間でもあったのである。

第二章:応仁・文明の乱と近江の覇権闘争

高頼が当主としてようやく安定した地位を築き始めた矢先、日本全土を巻き込む大乱が勃発する。応仁元年(1467年)に始まった応仁・文明の乱である。この戦乱は、高頼にとって近江国内における支配権を確立するための試練であり、同時に絶好の機会ともなった。

西軍への参加と近江の戦況

応仁の乱が勃発すると、高頼は山名宗全率いる西軍に与した 4 。六角軍の実際の指揮は、山内政綱や伊庭貞隆といった重臣たちが執ったとされる 10 。一方、細川勝元率いる東軍には、北近江の宿敵である京極持清に加え、かつて高頼と家督を争った従兄の六角政堯も属した 12 。これにより、近江国は六角氏、京極氏という同族が東西両軍に分かれて争う、全国の縮図のような激戦地と化したのである 13 。

観音寺城を巡る三度の攻防

乱の期間中、六角氏の本拠地である観音寺城は、三度にわたる激しい攻防戦の舞台となった 12 。

第一次観音寺城の戦い(応仁2年4月)

高頼自身が主力と共に京都での戦闘に参加している隙を突かれ、東軍の京極勝秀(持清の子)が観音寺城に侵攻した。城の留守を預かっていた伊庭行隆が防戦に努めたが、衆寡敵せず、城は開城を余儀なくされた 12。

第二次観音寺城の戦い(応仁2年11月)

京都から帰国した重臣・山内政綱が観音寺城の防備を固めたが、六角政堯と京極持清の連合軍が再び来襲した。山内政綱は奮戦するも支えきれず、城に火を放って敗走した 12。

第三次観音寺城の戦い(文明元年以降)

二度の落城を経験した高頼は、単に城を再建するだけでは不十分であると悟った。彼は焼失した観音寺城をより強固に修築し、周辺の支城や砦と連携した防衛網を構築した 12。この新たな防衛体制の下、山内政綱や伊庭貞隆らの活躍もあり、遂に京極軍の猛攻を撃退することに成功したのである 12。

この三度の攻防戦は、高頼に重要な教訓を与えた。最初の二度の敗北は、最高指揮官の不在と城単体での防衛という古典的な戦術の限界を示した。それに対し、三度目の勝利は、本拠地という「点」の防衛に固執するのではなく、領国全体で防衛線を構築するという「面」の防衛思想の有効性を証明した。この経験は、後の将軍家との戦いにおいて、観音寺城をあっさりと放棄し、甲賀の山中という広大な地勢を利用したゲリラ戦術へと繋がる、戦略思想の転換点となった可能性が高い。

応仁の乱が終息に向かう頃には、高頼は敵対する同族の政堯を排除し、宿敵・京極氏の勢力を南近江から退けることに成功していた 19 。これは、幕府の権威によって保障される「守護職」という名目上の地位から、自らの武力によって領国を実効支配する「戦国大名」的な支配形態への大きな一歩であった。未曾有の大乱は、彼にとって権力基盤を盤石にするための、またとない機会となったのである。

第三章:将軍家との全面対決 ― 長享・延徳の乱

応仁の乱を乗り越え、南近江に確固たる地歩を築いた六角高頼。しかし、彼の次なる挑戦は、室町幕府、そして将軍その人との直接対決であった。この「長享・延徳の乱」と呼ばれる一連の戦いは、高頼の不屈の闘争心と巧みな戦略を示すと同時に、足利将軍の権威がもはや地方の有力者を屈服させる力を持たないことを天下に知らしめる画期的な事件となった。

第一節:幕府権威への挑戦と二度の討伐令

応仁の乱後、幕府の権威が揺らぐ中、高頼は近江国内の公家や有力寺社の荘園、さらには将軍直属の家臣である奉公衆の所領を次々と押領(横領)し、自らの勢力拡大を推し進めた 2 。この行為は、単なる領地拡大に留まらず、幕府の経済的基盤と将軍の権威そのものに対する公然たる挑戦であった 21 。

失墜した幕府権威の回復を悲願とする9代将軍・足利義尚にとって、高頼の行動は到底看過できるものではなかった 22 。長享元年(1487年)、奉公衆からの訴えを契機として、義尚は自ら数万と号する大軍を率い、高頼討伐の親征を開始する。これが第一次六角征伐、世に言う「鈎(まがり)の陣」の始まりである 22 。

第二節:甲賀衆との連携とゲリラ戦術

将軍親征という未曾有の危機に対し、高頼は常識を覆す戦略で応じた。彼は本拠地である観音寺城での籠城戦を選ばず、城をあっさりと放棄して、南の甲賀地方の山中へと姿を消したのである 18 。

この大胆な戦術を可能にしたのが、甲賀武士団(甲賀衆)との特異な関係であった。高頼は、甲賀郡の武士たちが形成する自治連合体「惣」の独立性を認める代わりに、有事の際には六角氏に軍事協力するという、主従関係とは異なる同盟関係を築いていた 26 。これは、地域の自立した勢力を対等なパートナーとして認め、その力を利用するという、まさに戦国的な発想であった。

高頼は甲賀の入り組んだ地形を最大限に活用し、神出鬼没のゲリラ戦を展開した 18 。望月氏や山中氏といった甲賀衆の全面的な支援を受け、幕府軍の補給路を脅かし、小規模な奇襲を繰り返した 26 。大軍である幕府軍は、広大な山中に逃げ込んだ高頼を捉えることができず、戦いは泥沼の膠着状態に陥った 26 。高頼の戦略は、幕府という巨大な権力機構が、諸大名の寄せ集めであり長期の遠征には脆いという弱点を的確に見抜いた、高度な非対称戦であった。

第三節:将軍の陣没と幕府軍の頓挫

戦果の上がらないまま、幕府軍は近江栗太郡鈎に築いた陣屋で長期滞陣を余儀なくされた 24 。そして長享3年(1489年)3月、将軍・足利義尚は、この鈎の陣中において25歳の若さで病没してしまう 4 。一説には、心労と不摂生が原因とも、甲賀衆による暗殺であったともいわれる 28 。いずれにせよ、総大将の死によって第一次征伐は頓挫した。

義尚の跡を継いだ従兄弟の10代将軍・足利義材(後の義稙)は、一度は高頼を赦免した。しかし、高頼が押領地の返還という条件を履行しなかったため、延徳3年(1491年)に再び親征を開始する(第二次六角征伐) 4 。幕府は斯波義寛や一色義直といった有力守護、さらには多くの奉公衆や公家衆を動員し、その威信をかけて近江に侵攻した 31 。

しかし、高頼はここでも同じ戦術を繰り返した。観音寺城を捨てて甲賀から伊勢方面へと逃亡し、幕府軍の追撃を巧みにかわし続けたのである 18 。二代にわたる将軍の親征という幕府の総力を挙げた攻撃を、高頼は最後まで耐え抜いた。この事実は、「幕府の命令に逆らっても生き残れる」という強烈な前例となり、戦国時代の到来を決定づける一因となったのである。

第四章:中央政変と権力の回復 ― 明応の政変という好機

二度にわたる将軍の親征を耐え抜いたとはいえ、六角高頼の立場は依然として不安定であった。しかし、彼の窮地を救ったのは、近江の戦場ではなく、京の都で起きた一大政変であった。この事件は、高頼の武勇だけでなく、政治の潮流を読み解き、機を逃さない非凡な政治的嗅覚を証明するものとなった。

明応の政変という天佑

足利義材による第二次六角征伐が続く明応2年(1493年)4月、京において管領・細川政元がクーデターを決行した。政元は、河内国に出陣中であった将軍・足利義材を捕らえて廃し、新たに堀越公方・足利政知の子である清晃(後の足利義澄)を11代将軍として擁立した。これが、戦国時代の幕開けを告げる画期的な事件とされる「明応の政変」である 30 。

この政変は、高頼にとってまさに「天佑」であった。自らを討伐していた将軍・義材がその地位を失ったことで、幕府の討伐軍は正当な大義名分を失い、事実上瓦解した。高頼は、最大の危機を戦闘によらずして脱することに成功したのである。

新政権への接近と地位の回復

高頼の真骨頂は、この好機を逃さなかった点にある。彼はすぐさま細川政元と新将軍・義澄が樹立した新政権に接近し、これを支持する姿勢を明確にした。昨日までの敵であった幕府を追放した勢力と結ぶという、この素早い変わり身は、彼の現実的な政治判断能力を示している。

この戦略は功を奏した。新政権は、近江という京に隣接する重要拠点を押さえる有力者である高頼を味方につけることを望んだ。その結果、高頼は正式に罪を赦され、近江守護としての地位を完全に回復した 4 。長年にわたる幕府との対立は、中央政局の激変という外部要因によって、高頼に有利な形で終結したのである。

亡命将軍の庇護と政治的価値の向上

地位を回復した後の高頼は、さらに巧みな政治的立ち回りを見せる。彼は、京での政争に敗れた人物たちの「駆け込み寺」として近江を利用した。明応の政変で追われた前将軍・義稙(義材)や、後に細川氏の内紛で京を追われた将軍・義澄といった、対立する双方の亡命将軍を時期に応じて庇護したのである 4 。

これは、六角氏が単なる一地方勢力ではなく、中央政局の動向に直接影響を与えうる存在であることを、天下に示す行為であった。近江を、中央の権力闘争における重要な戦略拠点として位置づけることに成功した高頼は、自身の政治的価値を飛躍的に高めた。この時に築かれた幕府や管領家との繋がりは、後の子・定頼の時代に六角氏が「管領代」として幕政に深く関与し、全盛期を迎えるための重要な布石となったのである。

第五章:領国経営と内なる敵 ― 伊庭氏の乱

幕府との和解を果たし、中央政局における地位をも確立した六角高頼は、いよいよ近江国内の支配体制の強化に着手する。しかし、外敵との戦いを乗り越えた彼を待っていたのは、自らの足元から生じた内なる敵、すなわち筆頭家臣との深刻な対立であった。晩年の高頼を苦しめたこの「伊庭氏の乱」は、戦国大名へと脱皮しようとする守護権力と、それに抵抗する旧来の家臣団との相克を示す象徴的な事件であった。

守護代・伊庭氏との対立

伊庭氏は、六角氏の守護代を代々務めてきた名門であり、応仁の乱では高頼を支えて戦った功臣でもあった 10 。しかし、高頼が幕府との戦いを経て、守護としての権力を集中させ、より直接的な領国支配を目指すようになると、守護代として大きな権限を持つ伊庭氏との間に軋轢が生じ始めた 2 。

この対立は、単なる主君と家臣の権力争いに留まらなかった。その背景には、六角家中の有力家臣間の派閥争いや、明応の政変以降の中央政局における外交方針の対立(足利義澄派を支持する伊庭氏と、義稙派に傾きつつあった高頼周辺との温度差など)が複雑に絡み合っていた。

二度にわたる内乱

高頼と伊庭貞隆の対立は、ついに二度の武力衝突へと発展した。

第一次伊庭氏の乱(文亀2年、1502年)

文亀2年、高頼が伊庭貞隆を咎めたことをきっかけに、貞隆は一族を率いて出奔、挙兵した。伊庭軍の勢いは凄まじく、高頼は本拠の観音寺城を追われ、重臣・蒲生氏を頼って音羽城へと退避する事態に陥った 12。この内乱は、中央の細川政元が伊庭氏に援軍を送るなど介入を見せたが、最終的には政元の仲介によって和睦が成立した。

第二次伊庭氏の乱(永正11年、1514年以降)

しかし、両者の対立は根深く、永正11年に伊庭貞隆・貞説親子は再び出奔し、反乱を起こした。今回は、北近江の京極氏や、当時台頭しつつあった浅井氏の支援を受け、南近江で高頼と戦った 16。戦いは長期にわたったが、高頼とその跡を継いだ氏綱・定頼は、最終的にこの内乱を鎮圧することに成功する。永正17年(1520年)には、伊庭方の有力被官であった九里氏の拠点を攻略し、伊庭氏の勢力を近江南部から排除した。

この内乱の鎮圧は、六角氏の権力構造に決定的な変化をもたらした。高頼は、守護代という中間権力を排除し、伊庭氏の被官らを六角氏の直臣として組み込むことに成功した。これは、有力家臣の連合体という性格が強かった守護大名から、当主を頂点とする、より中央集権的な戦国大名への移行を大きく前進させるものであった。高頼は、幕府という外敵のみならず、守護代という内なる敵をも克服することで、次代の定頼が築く全盛期への道筋を、その晩年に至るまで切り拓き続けたのである。

第六章:晩年と次代への継承

数多の戦乱と政争を乗り越え、近江における六角氏の支配を盤石なものとした高頼であったが、その晩年は、自らが築き上げた権力の継承という最後の課題に直面することになる。彼の死と、それに至る家督継承の過程は、六角氏の未来に栄光と、そして没落の双方の種子を残すこととなった。

後継者問題と定頼の登場

永正3年(1506年)、高頼は嫡男の六角氏綱に家督を譲り、隠居の身となった 4 。氏綱は、将軍・足利義澄の参内に随従するなど、次代の当主として活動を開始した 35 。しかし、氏綱は永正15年(1518年)、合戦で負った傷が原因ともいわれ、父・高頼に先立って27歳の若さで早世してしまう 25 。

後継者を失った高頼は、苦渋の決断を下す。京都の相国寺で僧籍にあった次男の吉侍者(きちじしゃ)を還俗させ、「定頼(さだより)」と名乗らせて後継者としたのである 2 。この定頼こそ、後に六角氏の全盛期を築き上げる名君となる人物である。また高頼は、他の息子たちを近江国内の幕府奉公衆の家へ養子に入れることで、彼らを被官化し、領国支配の安定化を図った 4 。

家督継承に関する異説

しかし、この氏綱から定頼への家督継承は、完全に円滑なものではなかった可能性も指摘されている。一部の系図や記録には、早世した氏綱には六角義実(よしざね)という嫡男がおり、本来の家督は義実が継承した、とする説が存在する 25 。この説によれば、定頼は正式な当主ではなく、幼い義実を補佐する後見人、すなわち「陣代(じんだい)」という立場であったとされる 25 。

この「陣代説」は、歴史学の通説とはなっていないものの 38 、六角氏の家督継承に複雑な事情があったことを示唆している。もしこの説が正しければ、六角家内部には、本来の嫡流である氏綱・義実の系統と、実権を握った分家筋の定頼の系統との間に、潜在的な対立の火種が燻り続けていたことになる。事実、六角氏が定頼・義賢の時代に全盛を誇りながらも、その孫・義治の代に「観音寺騒動」という深刻な内紛を起こし、織田信長の上洛にあっけなく崩壊した遠因は、この不安定な家督継承にあったのかもしれない 39 。

最期

永正17年(1520年)10月21日、高頼は波乱に満ちた生涯を閉じた。享年59 1 。法号は龍光院仙翁宗椿と贈られた 2 。彼の死は、六角氏の歴史において一つの時代の終わりを告げるものであった。

終章:六角高頼の歴史的評価 ― 戦国大名への橋渡し

六角高頼の生涯は、室町幕府の権威に公然と反旗を翻し、二代にわたる将軍の討伐を退け、巧みな軍事戦略と政治力をもって近江における支配権を確立した、まさに闘争の連続であった。彼の歴史的評価は、旧秩序の破壊者と新時代の創造者という、二つの側面から捉えることができる。

同時代における幕府の視点から見れば、高頼は寺社公家領を侵し、将軍の命令に従わない「梟雄」であり、秩序を乱す反逆に他ならなかった。しかし、歴史の大きな転換点という視座に立てば、彼の行動は全く異なる意味を帯びてくる。彼は、足利将軍という旧来の権威に依存することをやめ、自らの実力によって領国を維持・拡大しようとした、戦国大名の先駆者の一人として高く評価されなければならない。

特に、観音寺城での籠城に固執せず、甲賀衆と対等な同盟を結んでゲリラ戦を展開した柔軟な発想は、伝統的な主従関係や戦術に捉われない、戦国時代の新しい支配者の姿を明確に予見させるものであった。また、明応の政変という中央の混乱を好機として即座に自らの地位回復に利用した政治的嗅覚は、武力のみならず、情報と外交を駆使して生き抜く戦国武将の典型であった。

高頼は、室町幕府体制の黄昏と戦国時代の黎明という、まさに時代の狭間に立った人物である。彼が内外の敵との絶え間ない闘争の末に築き上げた、近江における強固な支配基盤は、息子・六角定頼の時代に六角氏が「管領代」として中央政局を左右し、楽市令を布くなど先進的な領国経営を展開する全盛期をもたらす直接的な礎となった 25 。六角高頼は、近江における戦国の扉を自らの手でこじ開けた、極めて重要な歴史上の人物であると結論づけることができる。

引用文献

- 六角高頼 | 戦国時代人物名鑑 - Merkmark Timelines https://www.merkmark.com/sengoku/meikan/85ro/rokkaku_takayori.html

- 六角高頼(ろっかくたかより)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%85%AD%E8%A7%92%E9%AB%98%E9%A0%BC-153004

- ろっかく - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/ro.html

- 六角高頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E8%A7%92%E9%AB%98%E9%A0%BC

- 六角久頼(ろっかく ひさより)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%85%AD%E8%A7%92%E4%B9%85%E9%A0%BC-1121285

- 六角氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%85%AD%E8%A7%92%E6%B0%8F

- 六角政頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E8%A7%92%E6%94%BF%E9%A0%BC

- 六角久頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E8%A7%92%E4%B9%85%E9%A0%BC

- 六角氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E8%A7%92%E6%B0%8F

- 【歴史】六角・京極・浅井氏の歴史まとめ【近江国】|赤田の備忘録 - note https://note.com/akd_f0506/n/n3278dde8b151

- 【歴史】六角氏の歴史まとめ|赤田の備忘録 - note https://note.com/akd_f0506/n/na049e8cbe999

- 観音寺城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E

- 近江の六角氏と京極氏 応仁の乱で両家とも東軍・西軍に分裂して争う【研究者と学ぶ日本史】 https://www.youtube.com/watch?v=xwmNw1VL3H4

- 近江源氏佐々木氏と京極氏 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/sasaki-kyogoku

- 観音寺城の歴史 - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/70/memo/4277.html

- 【歴史】観音寺城における戦闘一覧|赤田の備忘録 - note https://note.com/akd_f0506/n/n238bc49b8aa1

- 観音寺城(佐々木城)(国の史跡,百名城)(近江八幡市安土町) https://kunioyagi.sakura.ne.jp/ryokou/000-siro/setumei/25-siga/kannonji-jou.pdf

- 観音寺城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.kannonji.htm

- その後の応仁の乱—京極家と六角家の同族争い - BEST TiMES(ベストタイムズ) https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/10560/

- 長享・延徳の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E4%BA%AB%E3%83%BB%E5%BB%B6%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 【六角征伐】 - ADEAC https://adeac.jp/konan-lib/text-list/d100010/ht030390

- 六角征伐(ろっかくせいばつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%85%AD%E8%A7%92%E5%BE%81%E4%BC%90-153003

- 【クーデターで読み解く日本史】将軍を手玉にとった六角高頼の知略――長享・延徳の乱 - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2021/10/16/100000

- 鈎陣所 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.magari.htm

- G752 六角高頼 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/G752.html

- 甲賀忍者の華々しきデビュー戦!鈎(まがり)の陣とは? - 忍者ポータルサイト https://ninjack.jp/magazine/3gpRBnV48GD4AE09tjRyEt

- 地名に残る 甲賀忍者の里 https://old.shoai.ne.jp/shiga/chiiki/120102/chiiki120102.html

- 足利義尚~六角征伐失敗。応仁の乱で失墜した幕威回復ならず https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4963

- 「鈎の陣」と室町時代の「陣」 - 栗東市 http://www.city.ritto.lg.jp/koho/1009/091_4.html

- 明応の政変 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/meio-no-seihen/

- 延徳三年 足利義材六角征伐 - 日本史研究のための史料と資料の部屋 https://shiryobeya.com/muromachi/entoku3.html

- 明応の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89

- 10.明智と六角と、忍者・多賀坊人誕生|三銀蔵 - note https://note.com/3_gin/n/nf9d9095cada2

- 武家家伝_伊庭氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/iba_k.html

- 六角氏綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E8%A7%92%E6%B0%8F%E7%B6%B1

- 朝倉宗滴の書状と朝倉義景(『桶狭間合戦討死者書上』)2 - 戦国徒然(麒麟屋絢丸) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054890230802/episodes/16817330658727163037

- 歴史人物語り#87 六角氏異聞シナリオを作って遊んでみたい、対外的にも影響力が強かった六角氏正統の嫡流・六角義実、義秀、義郷 - ツクモガタリ https://tsukumogatari.hatenablog.com/entry/2019/11/20/210000

- 武家家伝_六角氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/rokkaku.html

- 観音寺騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E9%A8%92%E5%8B%95

- 観音寺城の歴史と見どころを紹介/ホームメイト - 刀剣ワールド大阪 https://www.osaka-touken-world.jp/western-japan-castle/kannonji-castle/

- 六角定頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E8%A7%92%E5%AE%9A%E9%A0%BC