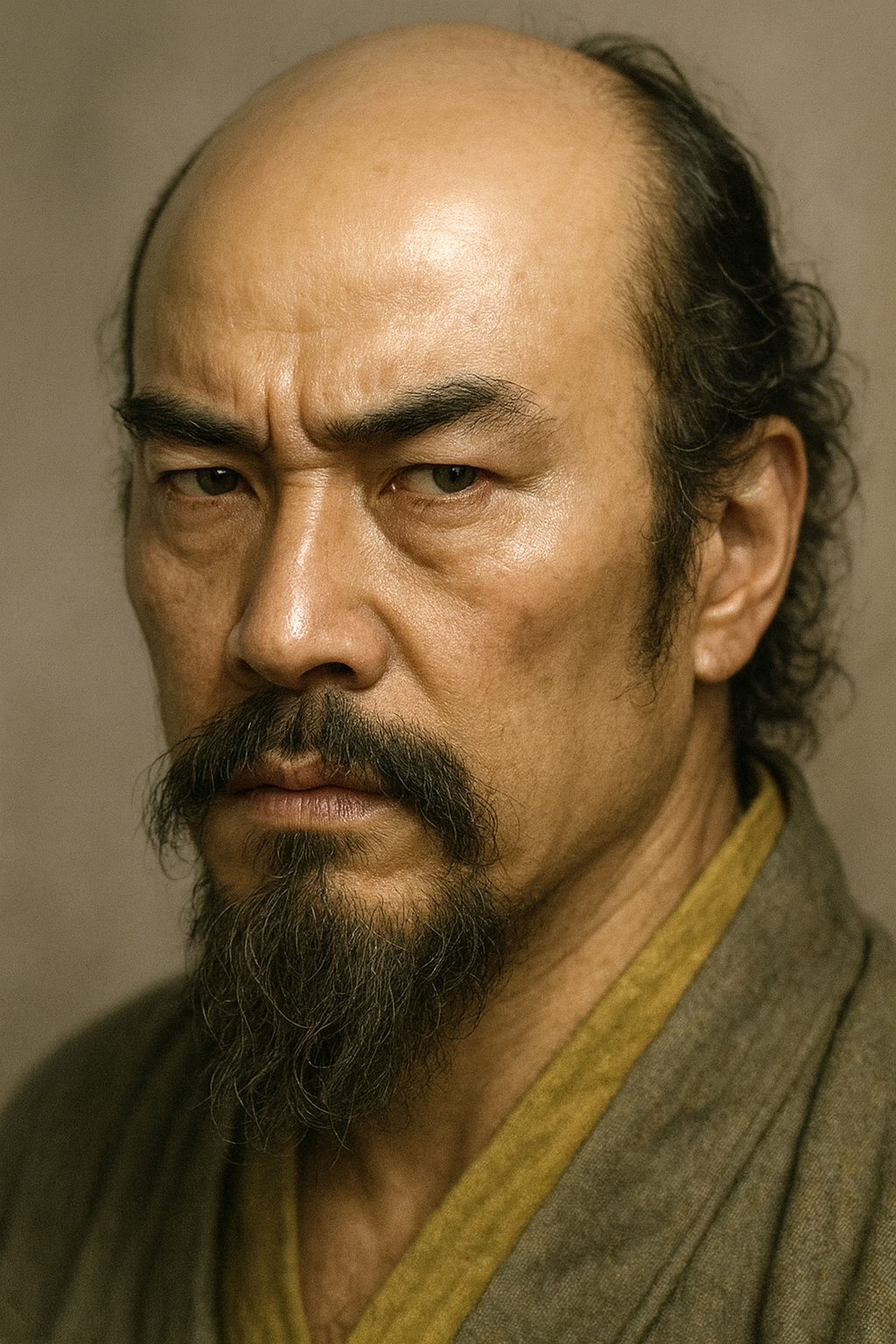

内藤貞正

内藤貞正は丹波守護代。永正の錯乱で細川澄之に与するが敗北後、細川高国に転じ、その政権を軍事的に支えた。息子・国貞との役割分担で丹波を統治。大永5年に死去。

丹波守護代 内藤貞正 ―京兆家の興亡を支えた武将の実像―

序章:戦乱前夜の畿内と丹波内藤氏

戦国時代の幕開けを告げる応仁・文明の乱(1467-1477)が終結して以降も、京都を中心とする畿内情勢は、一刻の平穏も許されぬ緊張状態にあった。室町幕府の権威は失墜し、将軍は有力守護大名の傀儡と化していた。その中で、管領として幕政を牛耳り、「半将軍」とまで呼ばれた細川京兆家当主・細川政元の存在は、畿内の勢力均衡を辛うじて保つ重石であった。本稿で詳述する内藤貞正は、この激動の時代に丹波国守護代として、主家である細川京兆家の存亡を左右する重要な役割を担った武将である。彼の生涯を追うことは、戦国初期の畿内における複雑な権力闘争の実像と、その中で生きる地方武将の戦略的思考を解き明かす鍵となる。

丹波内藤氏の出自と基盤

丹波内藤氏は、藤原秀郷の流れを汲むと称する一族で、古くから丹波国に根を張った国人であった 1 。南北朝時代には、足利尊氏が京都から撤退する際に丹波の内藤氏の館に身を寄せたという記録もあり、その歴史の古さが窺える 1 。室町時代に入ると、丹波国守護職を得た細川京兆家の被官となり、15世紀前半、永享年間には香西氏に代わって守護代に任じられた 2 。以来、一族は代々その職を世襲し、丹波国船井郡の八木城を本拠として、在京する主君・細川氏に代わり丹波一国の実質的な統治を担った 4 。

貞正の父である内藤元貞もまた、細川勝元・政元の二代に仕えた丹波守護代であった 9 。元貞は文明14年(1482年)に一時その職を罷免されるが、後任の上原氏が国人との間に諍いを起こしたため、明応4年(1495年)には守護代に復帰している 9 。この事実は、内藤氏が単なる任命された役人ではなく、丹波国内の諸勢力を束ねる上で不可欠な実力と人望を備えた一族であったことを示唆している。内藤氏の統治なくして、細川氏の丹波支配は成り立たなかったのである。

この丹波内藤氏の地政学的な位置づけは、極めて重要であった。丹波国は京の都に隣接しており、軍事的・政治的に畿内の動向を左右する戦略的要衝であった。首都の北西の守りを固める緩衝地帯であると同時に、動乱の際には京都へ即座に兵を動員できる軍事供給基地でもあった。したがって、細川京兆家当主にとって、丹波守護代たる内藤氏の忠誠と軍事力は、自らの政権を維持するための生命線とも言える存在であった。内藤貞正が父から受け継いだのは、単なる守護代という地位だけでなく、畿内の政治力学において無視できない影響力を持つ、この重い地政学的責務そのものであった。

管領・細川政元と「京兆専制」

内藤貞正が仕えた主君・細川政元は、応仁の乱後の幕政を主導した傑物である。彼は明応2年(1493年)のクーデター(明応の政変)によって将軍・足利義稙を追放し、足利義澄を新たな将軍として擁立。幕府の実権を完全に掌握し、「京兆専制」と呼ばれる盤石の権力体制を築き上げた 10 。しかし、政元は修験道に深く傾倒して生涯独身を貫いたため、実子がおらず、これが彼の権力基盤における最大のアキレス腱となった 11 。

跡継ぎ問題を解決するため、政元は三人の養子を迎えた。関白・九条政基の子である澄之、阿波守護家から迎えた澄元、そして分家の野州家から迎えた高国である 11 。この複雑な後継者問題は、京兆家内部に深刻な対立の火種を燻らせていた。誰が政元の後継者となるのか。その座を巡る争いは、必然的に細川家臣団、ひいては畿内の諸大名を巻き込む大規模な内乱へと発展する運命にあった。

内藤貞正の登場

内藤貞正は、丹波守護代・内藤元貞の嫡男として生を受けた 1 。通称は弥五郎、官途は弾正忠、備前守などを名乗った 14 。史料によれば、貞正は文亀3年(1503年)、主君・細川政元から正式に丹波守護代に任じられている 1 。これは、父・元貞からの代替わりを政元が公認したことを意味し、貞正が若くして丹波内藤氏の家督を継承し、畿内政治の表舞台に登場した瞬間であった。彼を待ち受けていたのは、主家の後継者問題を震源とする、未曾有の大乱であった。

第一章:永正の錯乱と貞正の決断

永正4年(1507年)、細川政元の暗殺によって畿内の政治的均衡は崩壊した。この「永正の錯乱」と呼ばれる事件は、細川京兆家の家督を巡る骨肉の争いの幕開けであり、内藤貞正にとっても自らの政治的生命を賭けた重大な決断を迫られる局面であった。彼の動向は、単なる一被官の去就に留まらず、新たな時代の覇権争いの行方を占う試金石となった。

細川政元の暗殺と京兆家の分裂

永正4年(1507年)6月23日、管領・細川政元は、養子・澄之を支持する家臣の香西元長、薬師寺長忠らによって入浴中に暗殺された 11 。この衝撃的な事件は、政元が築き上げた「京兆専制」を一瞬にして瓦解させ、三人の養子たちがそれぞれの支持勢力を背景に家督を争う内乱へと突入させた。

暗殺を主導した澄之派は、直ちに京都を制圧し、澄之が京兆家の家督を継いだ 12 。しかし、もう一人の養子である澄元は、阿波(徳島県)の三好之長らに擁されてすぐさま反撃の兵を挙げ、同じく養子であった高国もこれに合流した 12 。こうして、細川京兆家は澄之派と澄元・高国連合軍との間で、京都を舞台に激しく衝突することになる。

貞正の初期動向:細川澄之への加担

この混乱の渦中で、丹波守護代・内藤貞正が最初に与したのは、意外にも暗殺の首謀者である細川澄之の陣営であった 15 。彼は澄之方として、澄元・高国連合軍との戦いである崇福寺・遊初軒の戦いに参陣している 15 。貞正が澄之に味方した理由は史料上明らかではないが、暗殺直後に京都を掌握し、一時的にせよ最も優勢に見えた澄之派に与することが、守護代として畿内の情勢に関与し続けるための現実的な選択であったと考えられる。当時の京都において、いち早く権力を握った勢力に追随するのは、状況を静観して機を逸するよりも合理的な判断だったのであろう。

しかし、貞正のこの最初の賭けは失敗に終わる。澄之の政権はあまりにも短命であった。永正4年8月1日、澄元・高国連合軍の猛攻を受け、澄之は敗死。彼を支えた香西元長や薬師寺長忠らも討ち取られ、その勢力はわずか一ヶ月余りで瓦解したのである 12 。

勝者への転身:細川高国方への帰属

主君を失い、敗軍の将となった内藤貞正は、絶体絶命の窮地に立たされた。しかし、彼はここから驚くべき政治的手腕を発揮する。彼は敗北に意気消沈することなく、即座に次なる行動に移った。澄之の死後、彼は間髪入れずに勝利者である細川高国に接近し、その麾下に加わったのである 1 。

この転身は、単なる投降ではなかった。永正5年(1508年)4月、貞正は摂津の国人・伊丹元扶らと共に高国軍の中核として、新たな敵となった細川澄元・三好之長(ゆきなが)の軍勢を京都で攻撃。澄元らを近江(滋賀県)へと敗走させる上で、決定的な役割を果たした 1 。この戦功により、貞正は高国からの絶大な信頼を勝ち取り、丹波守護代の地位を安堵された 1 。

この一連の動きは、戦国時代の武将に求められる冷徹なまでの現実主義を体現している。貞正にとって「忠誠」とは、抽象的な道徳律ではなく、自らの一族と領国を守り、発展させるための具体的な政治的関係性であった。澄之が敗死した瞬間、彼への忠誠義務は消滅し、次に畿内の覇権を握る可能性が最も高い高国に自らの軍事力を提供することが、最も合理的かつ効果的な生存戦略となった。高国もまた、澄元・三好という強敵に対抗するため、丹波一国を動員できる貞正の軍事力を喉から手が出るほど欲していた。両者の利害は見事に一致し、この迅速な同盟成立が、その後の高国政権の基盤を固める上で極めて重要な意味を持つことになったのである。貞正は、敗北を糧に、より強固な政治的地位を築き上げることに成功した稀有な武将であった。

|

永正の錯乱における主要勢力(1507年-1508年頃) |

|

|

勢力 |

細川澄之派 |

|

指導者 |

細川澄之 |

|

主要支持者 |

香西元長、薬師寺長忠、 内藤貞正(当初) |

|

主張・目的 |

政元の後継指名と側近の支持を背景とした家督掌握 |

|

勢力 |

細川澄元派 |

|

指導者 |

細川澄元 |

|

主要支持者 |

三好之長、将軍・足利義澄 |

|

主張・目的 |

阿波細川家の支援と現職将軍の支持を背景とした家督継承 |

|

勢力 |

細川高国派 |

|

指導者 |

細川高国 |

|

主要支持者 |

大内義興(後に合流)、 内藤貞正(澄之敗死後) 、伊丹元扶、前将軍・足利義稙 |

|

主張・目的 |

細川一門としての血統と、追放された前将軍の支持を背景とした家督継承 |

第二章:両細川の乱における武功

細川高国政権の成立後も、畿内の戦乱は終わらなかった。阿波に逃れた細川澄元・三好之長は、執拗に京都奪還を目指し、高国との間で二十年近くに及ぶ内戦を繰り広げた。この「両細川の乱」と呼ばれる長期の抗争において、内藤貞正は高国政権を軍事的に支える中核として、その武名を畿内に轟かせることになる。

高国政権の中核として

高国政権は、当初、中国地方の覇者である大内義興の強力な軍事力を背景に成立した 17 。しかし、義興はあくまでも客将であり、永正15年(1518年)に領国へ帰国してしまう。この大内軍の撤退は、高国政権の軍事基盤に大きな空白を生じさせた。この危機的状況において、高国が最も頼りとしたのが、丹波の内藤貞正であった。貞正は、畿内における高国派の最大の軍事勢力として、その政権を屋台骨から支える存在へと変貌を遂げていく。

船岡山の戦い(永正8年/1511年)

永正8年(1511年)、細川澄元は前将軍・足利義澄を奉じて京都を占領、高国と彼が擁する将軍・足利義稙は丹波へと一時撤退を余儀なくされた 19 。しかし、高国はすぐに大内義興と共に反撃に転じる。同年8月、両軍は京都北部の船岡山で雌雄を決することとなった 20 。

この「船岡山の戦い」において、内藤貞正は高国・大内連合軍の主力として参陣している 17 。史料によれば、貞正が率いた丹波勢は7000名にものぼり、連合軍全体の約2万のうち、実に三分の一以上を占める大軍であった 22 。この動員力は、貞正の丹波国内における支配力が強固であったこと、そして高国政権における彼の軍事的重要性がいかに高かったかを雄弁に物語っている。

戦いは、澄元方の総大将・細川政賢が討ち死にするなど、高国・大内連合軍の圧勝に終わった 18 。敗れた澄元は再び阿波へと逃れ、高国は京都の支配権を確立した。この勝利における貞正の貢献は計り知れないものであった。

等持院の戦い(永正17年/1520年)

船岡山の戦いからしばらく安定していた高国政権であったが、永正16年(1519年)、澄元と三好之長が再び摂津に上陸し、京都に侵攻。大内義興という強力な後ろ盾を失っていた高国は、近江の六角定頼を頼って都落ちを余儀なくされた 14 。

翌永正17年(1520年)5月、高国は六角氏の支援を得て、京都奪還を目指し反攻に転じた 18 。この時、高国軍の先鋒として京都へ進撃したのが、内藤貞正と摂津の伊丹国扶(元扶)の軍勢であった 14 。両軍は京都の等持院(等持寺)付近に布陣していた三好之長の軍と激突した。

この「等持院の戦い」は、両細川の乱における一つの頂点であった。貞正らの奮戦により高国軍は圧勝。澄元方の軍事的天才であった三好之長は捕らえられ、自害に追い込まれた 15 。最大の将を失った澄元は、またしても阿波へ敗走し、失意のうちに同年6月に病死した 18 。

軍事的評価

船岡山と等持院という、両細川の乱の行方を決定づけた二つの大会戦における内藤貞正の活躍は、彼が単なる地方の守護代ではなく、当代屈指の野戦指揮官であったことを証明している。特に、大内義興が去った後の高国政権にとって、貞正率いる丹波軍団は、まさに最後の砦であった。等持院の戦いでの勝利は、高国に約6年間の安定政権をもたらしたが、その勝利は貞正の揺るぎない忠誠と軍事力なくしてはあり得なかった。彼は、主君・高国にとって、まさに不可欠の重臣だったのである。

第三章:丹波守護代としての統治と権力構造

内藤貞正の武功は、丹波国における安定した統治基盤があって初めて可能となった。彼は戦場での勇将であると同時に、領国経営においても優れた手腕を発揮した統治者であった。彼の時代に確立された丹波の支配体制と権力構造は、戦国期の守護代統治の一つの典型を示している。

本拠地・八木城と丹波国

丹波内藤氏の歴代の居城は、船井郡に位置する八木城であった 3 。八木城は、丹波の三大山城の一つに数えられる堅城であり 6 、内藤氏の丹波支配の拠点として、また軍事基地として機能していた。貞正の具体的な領国経営、例えば検地や寺社政策、商業政策などに関する詳細な記録は乏しい。しかし、彼が両細川の乱において、一度に7000名もの大軍を動員できたという事実 22 は、丹波国内の国人衆を効果的に掌握し、兵糧や武具を調達する安定した統治システムを確立していたことを強く示唆している。

また、丹波国は山国でありながら、京都と山陰地方を結ぶ大動脈である山陰道が貫通しており、交通の要衝でもあった 24 。さらに、隣国の但馬には当時日本有数の産出量を誇った生野銀山があり 27 、丹波もその経済圏の一部として、人や物資の往来が盛んであったと考えられる。貞正の統治は、こうした丹波の地理的・経済的特性を巧みに利用したものであっただろう。

子・国貞との役割分担

内藤貞正の統治体制を理解する上で最も重要な点は、息子である国貞との巧みな役割分担である。国貞は、主君・細川高国から「国」の一字を賜る(偏諱)ほど、その将来を嘱望された嫡男であった 29 。

史料によれば、貞正は遅くとも永正11年(1514年)までには、守護代の職を国貞に譲っている 15 。他の史料では永正17、8年頃ともされるが 1 、いずれにせよ、貞正の存命中に家督の継承が行われたことは間違いない。しかし、これは貞正の隠居を意味するものではなかった。近年の研究では、この継承が戦略的な役割分担であったことが指摘されている 15 。すなわち、若き当主である国貞は京都に常駐して主君・高国の側近として仕え、中央政界における内藤家の影響力を保持・拡大する役割を担った。一方、経験豊富な前当主である貞正は、本国・丹波にあって領国経営に専念し、軍事・経済基盤を盤石にするという役割を担ったのである。

この父子による統治システムは、戦国期の地方領主が直面する根本的なジレンマ、すなわち「領国の安定」と「中央政界への関与」という二つの課題を同時に解決するための、極めて洗練された統治モデルであった。領主が京都での政務に没頭すれば、領国が疎かになり、在地勢力の離反や他国の侵攻を招く危険がある。逆に領国に引きこもっていては、中央の権力闘争から取り残され、政治的影響力や正統性を失ってしまう。内藤父子が見せたこの「二元統治」とも言うべき体制は、本拠地(八木城)と政治の中心(京都)に同時に拠点を置くことを可能にし、内藤家の政治的・軍事的リスクを最小化し、その影響力を最大化する効果的な戦略であった。これは、後の時代の豊臣政権や江戸幕府における大名の在国・在府のあり方を先取りするような、先進的な統治形態であったと言える。

丹波国内の諸勢力との関係

丹波国は、内藤氏が全域を完全に一元支配していたわけではなく、各地に有力な国人領主が存在していた 31 。中でも多紀郡の波多野氏や、氷上郡の赤井(荻野)氏は、内藤氏と並び立つほどの力を持つ一族であった 4 。

内藤貞正の時代、これらの国人衆との関係は比較的安定していたようである。これは、貞正が主君・細川高国の強力な後ろ盾を得て、丹波守護代としての権威を確立していたためと考えられる。例えば、有力国人であった波多野氏も、この時期は内藤氏と同じく高国政権に与しており、両者の間には協調関係が成立していた 35 。貞正の巧みな統制と、高国政権という安定した政治的枠組みが、丹波国内の平和を維持していたのである。

しかし、この微妙なバランスは、貞正の死と高国政権の崩壊によって、もろくも崩れ去ることになる。貞正という重石がなくなった丹波国は、国人衆が互いに覇を競う、新たな戦乱の時代へと突入していくのである。

第四章:晩年と死、そして内藤家の行く末

内藤貞正の生涯は、細川高国政権の興隆と軌を一にしていた。彼が築き上げた丹波内藤氏の栄華は、しかし、彼自身の死と主家の没落によって、大きな転換点を迎えることになる。貞正の死後、内藤家は戦国の荒波に翻弄され、その血脈は形を変えながらも、苦難の道を歩むこととなった。

貞正の死

内藤貞正は、大永5年(1525年)6月3日にその生涯を閉じた 14 。彼の死の時点では、彼が17年以上にわたって支え続けた細川高国政権は依然として畿内の支配権を握っており、内藤家もまた丹波守護代として安泰であった。貞正は、自らの一族が権勢の頂点にある中で、世を去ったと言える。

しかし、彼の死は、丹波内藤氏にとって単なる当主の交代以上の、時代の大きな転換点を告げる予兆であった。貞正の卓越した政治力と軍事力、そして彼と高国との間に築かれた強固な信頼関係によって保たれていた安定は、彼の死と共に失われ、内藤家は新たな試練の時代に直面することになる。

高国政権の崩壊と息子・国貞の苦難

貞正の死の翌年、大永6年(1526年)、丹波の有力国人である波多野稙通・柳本賢治兄弟が、些細な対立から高国に反旗を翻した 4 。父・貞正から家督を継いでいた内藤国貞は、当初、高国方の討伐軍に従軍するが、戦況の不利を察して居城に引き返してしまう 4 。この波多野氏の反乱は、阿波の細川晴元(澄元の子)勢力と結びつき、大規模な反高国運動へと発展した。

大永7年(1527年)、高国軍は桂川原の戦いで晴元・波多野連合軍に大敗を喫し、将軍・足利義晴を奉じて近江へと逃亡した 18 。ここに、内藤貞正が心血を注いで支えた高国政権は崩壊した。

主家を失った内藤国貞のその後の生涯は、まさに苦難の連続であった。彼は新政権を樹立した細川晴元に一旦は従うが、その関係は良好とは言えず、高国の弟・晴国や、高国の養子・氏綱を擁立する反晴元勢力に味方して、幾度となく蜂起と敗北を繰り返した 4 。父・貞正の時代に築かれた安定した政治基盤は完全に失われ、国貞は丹波国内の波多野氏や赤井氏といったライバルとの絶え間ない抗争の中で、一族の存続を賭けた必死の戦いを強いられたのである。

内藤家の「乗っ取り」と三好氏への従属

天文22年(1553年)9月、内藤国貞は、当時細川氏綱を擁して畿内の実権を握りつつあった三好長慶の軍勢と共に、細川晴元方の波多野氏を攻撃した。しかし、逆に波多野方の援軍の攻撃を受け、八木城は陥落。国貞は奮戦の末に討ち死にした 2 。一説には、この時、既に守護代としての権限を譲られつつあった嫡男の永貞も共に戦死したとされる 39 。

当主と後継者を同時に失った内藤家は、断絶の危機に瀕した。この危機に乗じて内藤家の実権を掌握したのが、国貞の娘婿であった松永長頼である 2 。長頼は、当時飛ぶ鳥を落とす勢いであった三好長慶の重臣・松永久秀の実弟であった。彼は八木城に入ると、内藤宗勝(むねかつ)と名を改め、内藤家の名跡を継承した 5 。しかし、これは事実上の乗っ取りであり、丹波守護代として半独立的な地位を保ってきた内藤氏は、ここに三好氏の完全な支配下に置かれる一被官へと転落したのである。

孫の世代へ:内藤如安(ジョアン)の登場

内藤貞正の血脈は、彼の孫の世代で新たな局面を迎える。内藤宗勝(松永長頼)と国貞の娘との間に生まれた子の一人が、後にキリシタン大名としてその名を歴史に刻むことになる内藤如安(ジョアン)である 34 。本名を忠俊といった彼は、若くして洗礼を受け、八木城を丹波におけるキリスト教布教の拠点とした 41 。

内藤家の物語は、貞正の時代に代表される伝統的な守護代家の興亡から、三好氏の台頭、キリスト教の伝来、そして織田信長による天下統一事業といった、より大きな歴史のうねりへと飲み込まれていく。内藤氏は最終的に、信長の命を受けた明智光秀の丹波平定によって攻め滅ぼされ、戦国大名としての歴史に幕を閉じた 6 。

内藤貞正の生涯は、丹波内藤氏が権力と自律性の頂点を極めた時代であった。彼の成功は、細川高国という安定した主君への一貫した忠誠と、丹波国という領国基盤の効果的な支配という、二つの要素の絶妙な均衡の上に成り立っていた。彼の死は、この均衡を支えていた重石を取り去ることに等しかった。父が残した安定した政治秩序を継承できなかった息子・国貞は、混沌とした政治状況の中で翻弄され、結果として一族は外部勢力に乗っ取られるという運命を辿った。貞正の死は、丹波内藤氏が独立した地域権力としての地位から不可逆的に衰退していく、まさにその転換点だったのである。

結論:内藤貞正の歴史的評価

内藤貞正は、戦国時代の歴史叙述において、細川高国や三好長慶、あるいは孫である内藤如安といった人物の陰に隠れ、決して目立つ存在ではない。しかし、本稿で詳述してきたように、彼は戦国初期の畿内政治において、決して看過できない重要な役割を果たした実力者であった。彼の歴史的評価は、以下の三つの側面から再検討されるべきである。

細川高国政権、最大の功臣

第一に、内藤貞正は細川高国政権における最大の功臣であった。永正の錯乱という混乱期に、いち早く高国を支持し、その政権樹立に決定的な貢献をした。特に、政権の強力な後ろ盾であった大内義興が帰国した後は、貞正率いる丹波軍団が高国政権を支える最大の軍事力となった。船岡山の戦いや等持院の戦いといった、政権の存亡を賭けた大会戦において、常に主力として奮戦し、勝利をもたらした。17年以上にわたる彼の揺るぎない軍事的・政治的支援なくして、高国政権の長期維持は不可能であっただろう。彼は単なる一被官ではなく、政権の共同運営者とも言うべき存在であった。

過渡期の武将

第二に、貞正は室町時代の旧来の秩序から、実力主義が支配する戦国時代の新たな秩序へと移行する、まさに過渡期を象徴する武将であった。彼は、守護・守護代制という室町幕府の枠組みの中で活動しながらも、永正の錯乱においては、主家の家督争いに積極的に介入し、自らの軍事力を背景に政治的判断を下すという、戦国武将としての側面を明確に示している。また、息子・国貞との役割分担に見られるような洗練された統治システムは、旧来の支配体制を時代の現実に合わせて変容させていく、過渡期ならではの創造性を示している。しかし、彼が築いた権力基盤も、三好氏に代表される、より徹底した実力主義を奉じる次世代の勢力の前には、最終的に脆さを見せた。彼の生涯は、一つの時代を巧みに生き抜いた武将が、次なる時代の奔流には抗えなかったという、戦国時代の非情なダイナミズムを物語っている。

歴史に埋もれた実力者

最後に、内藤貞正は、歴史の表舞台から埋もれてしまった、数多の実力者の一人である。戦国時代の歴史は、織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった天下人の物語を中心に語られがちである。しかし、彼らの登場以前、畿内では内藤貞正のような地域に根差した有力武将たちが、互いに合従連衡を繰り返しながら、日々の政治を動かしていた。彼の生涯は、中央の動向を左右するほどの力を持った地方権力の存在が、戦国時代の政治構造を理解する上で不可欠であることを教えてくれる。内藤貞正という一人の武将の実像を丹念に追うことは、戦国史の解像度を上げ、より重層的で豊かな歴史像を構築するために、極めて有意義な作業であると言えよう。

付録:内藤貞正関連年表

|

年代(西暦/和暦) |

内藤貞正の動向・丹波の情勢 |

畿内の主要動向 |

|

1503年(文亀3年) |

内藤貞正 、細川政元より丹波守護代に任じられる 1 。 |

細川政元による「京兆専制」が続く。 |

|

1507年(永正4年) |

主君・細川政元の暗殺( 永正の錯乱 )。貞正は当初、 細川澄之 に与する 15 。 |

6月、細川政元が暗殺される。8月、澄之が敗死し、細川澄元が家督を継承。 |

|

1508年(永正5年) |

細川高国 方に転じ、伊丹元扶らと共に澄元・三好之長らを京都から追放 1 。高国より丹波守護代の地位を安堵される。 |

4月、高国が前将軍・足利義稙を奉じて入京。澄元・将軍義澄は近江へ逃れる。高国政権が成立。 |

|

1511年(永正8年) |

船岡山の戦い に高国方として参陣。7000の兵を率いる 17 。 |

高国・大内義興連合軍が、澄元軍に勝利。澄元は阿波へ敗走。 |

|

c.1514年(永正11年) |

この頃までに、子・ 国貞 に守護代職を譲る。在京する国貞と在国する貞正による役割分担体制を敷く 15 。 |

高国政権が安定期に入る。 |

|

1518年(永正15年) |

|

大内義興が周防へ帰国。高国政権の軍事力が低下。 |

|

1519年(永正16年) |

|

澄元・三好之長が摂津に上陸。高国は近江へ逃れる。 |

|

1520年(永正17年) |

等持院の戦い で高国軍の主力として戦い、三好之長を敗死させる 15 。 |

5月、高国が京都を奪還。6月、澄元が阿波で病死。 両細川の乱 は一旦、高国の勝利に終わる。 |

|

1521年(永正18年) |

|

高国、対立した将軍・足利義稙を追放し、新たに足利義晴を擁立。 |

|

1525年(大永5年) |

6月3日、内藤貞正、死去 14 。 |

高国、子の稙国に家督を譲るも実権は保持。 |

|

1526年(大永6年) |

丹波の波多野稙通が高国に反乱。内藤国貞は討伐軍に参加するも、後に離脱 4 。 |

高国政権の基盤に揺らぎが生じ始める。 |

|

1527年(大永7年) |

|

桂川原の戦い で高国が敗北。将軍義晴と共に近江へ逃亡し、高国政権は崩壊する。 |

引用文献

- 武家家伝_丹波内藤氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/t_naito.html

- 内藤貞勝とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%86%85%E8%97%A4%E8%B2%9E%E5%8B%9D

- 丹波 八木城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/tanba/yagi-jyo/

- 内藤国貞(ないとう・くにさだ) ?~1553 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/NaitouKunisada.html

- 丹波戦国史 第二章 ~内藤宗勝の攻勢~ https://nihon.matsu.net/nf_folder/nf_Fukuchiyama/nf_tanbasengoku2.html

- 【御依頼製作】守護代内藤家の居城、丹波三大城郭の1つ、八木城。 - 戦国の城製作所 https://yamaziro.com/2024/12/07/tanbayagi/

- 八木城跡 - 八木町観光協会 https://nantanyaginavi.com/page2

- 丹 波 八 木 城 跡 小 考 - 京都府埋蔵文化財調査研究センター https://www.kyotofu-maibun.or.jp/data/kankou/kankou-pdf/ronsyuu3/part3/3-47-300.pdf

- 内藤元貞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E5%85%83%E8%B2%9E

- 船岡山合戦/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11088/

- 『オカルト武将・細川政元』レビュー - 団員ブログ by 攻城団 https://journal.kojodan.jp/archives/6074

- 細川澄之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%BE%84%E4%B9%8B

- 戦国時代の「両細川の乱」を引き起こした悲劇の武将|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n2c754c1dcd06

- 内藤貞正 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/NaitouSadamasa.html

- 内藤貞正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E8%B2%9E%E6%AD%A3

- 畿内・近国の戦国時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%BF%E5%86%85%E3%83%BB%E8%BF%91%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3

- 船岡山合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 閑話 両細川の乱の勃発と経過 - 【改訂版】正義公記〜名門貴族に生まれたけれど、戦国大名目指します〜(持是院少納言) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16816452219435992138/episodes/16816927859165977230

- 船岡山 - 落穂ひろい http://ochibo.my.coocan.jp/oshiro/kyoto/hunaokayama.htm

- 「両細川の乱(1509年~)」細川京兆家の家督・将軍の座をめぐる対立が絡み合った戦乱 https://sengoku-his.com/175

- 「等持院の戦い(1520年)」高国vs澄元、ついに決着。三好之長の最期 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/420

- 【八木城跡】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_26402af2170019085/

- 中国地方の街道・宿場町/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96450/

- 山陰道(1) 米子宿~宍道宿 http://mrmax.sakura.ne.jp/nisi/sanin01.html

- 旧山陰道のルート情報 - 街道の歩き方 https://kaido-walking.com/kaido/kaido.php?kaido_id=3003

- 日本遺産を訪ねる西への旅 播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道 ~資源大国日本の記憶をたどる73kmの轍~ 日本近代化の原風景 - JR西日本 https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/18_vol_180/issue/02.html

- 生野銀山 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%87%8E%E9%8A%80%E5%B1%B1

- 内藤国貞 Naito Kunisada | 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/naito-kunisada

- 内藤国貞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E5%9B%BD%E8%B2%9E

- Category:丹波国の人物 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/Category:%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%BA%BA%E7%89%A9

- 風雲戦国史-戦国武将の家紋- - 播磨屋 http://www2.harimaya.com/sengoku/

- 丹波国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E5%9B%BD

- 丹波戦国史 第三章 ~三好家の衰退と荻野直正の台頭~ https://nihon.matsu.net/nf_folder/nf_Fukuchiyama/nf_tanbasengoku3.html

- 平成20年度 - 兵庫県立丹波の森公苑 https://www.tanba-mori.or.jp/wp/wp-content/uploads/h20tnb.pdf

- 等持院の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%89%E6%8C%81%E9%99%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 「細川晴元」細川京兆家内乱の最中に生まれ、生涯を権力争いに費やす | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/806

- 明智光秀以前の丹波の歴史「丹波衆」⑶ 〜縺れた権力闘争と丹波動乱の時代へ - 保津川下り https://www.hozugawakudari.jp/blog/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%80%8C%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E8%A1%86%E3%80%8D%E2%91%B6%E3%80%80%E3%80%9C%E7%B8%BA%E3%82%8C

- 「千勝」は誰の子か?―丹波守護代家内藤氏継承再考 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/naitokeisho

- F909 内藤季定 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F909.html

- 内藤如安 名軍師/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/90099/

- 内藤国貞の娘(内藤貞勝・貞弘(如安)の母)―丹波守護代家継承の中核 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/kunisadanomusume

- 内藤良助 - 南丹生活~南丹市総合ガイド~南丹人名辞典 https://tanbarakuichi.sakura.ne.jp/nantan/directory/naninuneno.html

- 道路愛称が決定しました - 南丹市 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/even/150/000/000/index_82855.html

- BTG『大陸西遊記』~日本 京都府 南丹市~ https://www.iobtg.com/J.Nantan.htm

- 内藤氏伝来・二王清綱作の伝二王/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/31320/