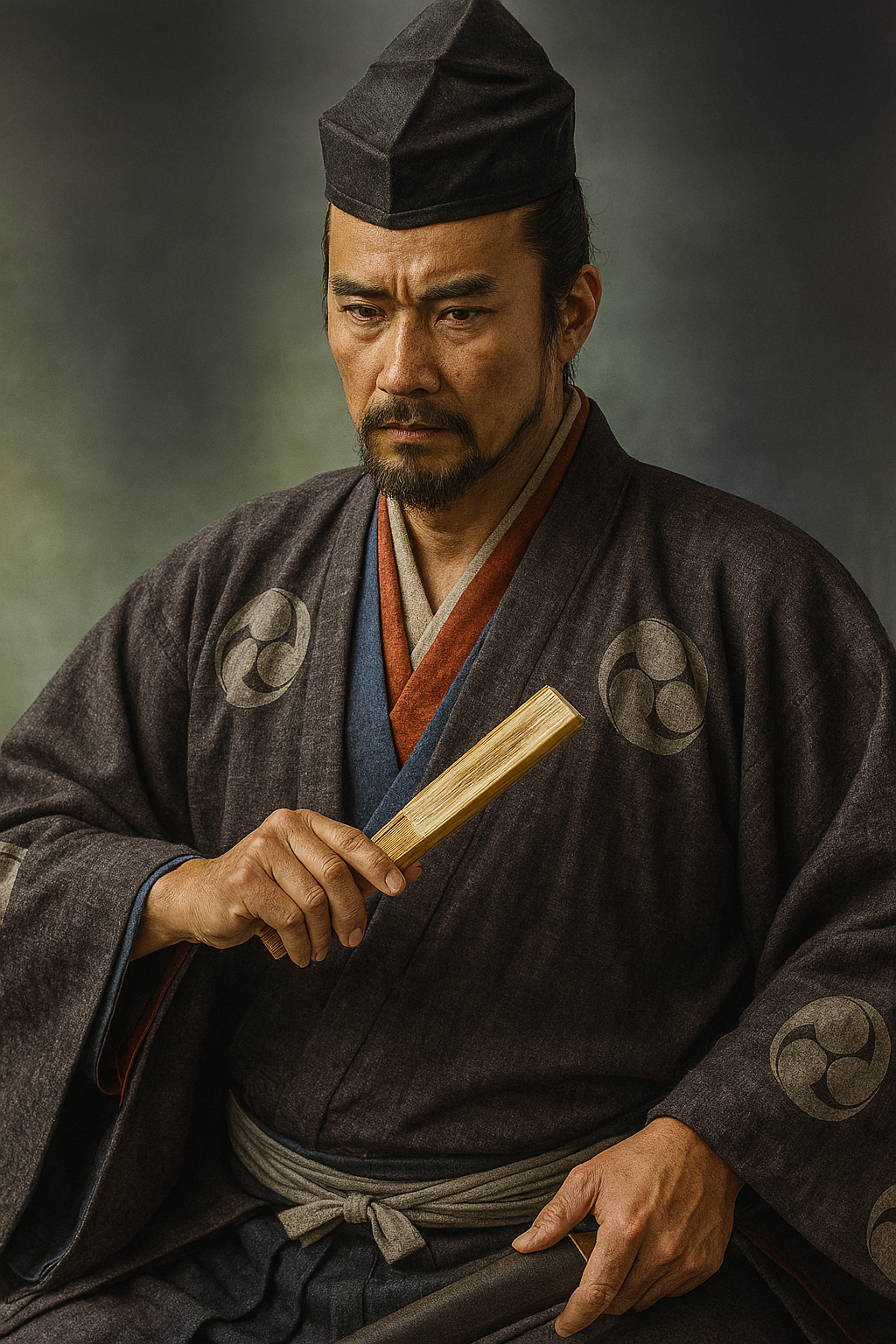

別所長治

播磨の武将・別所長治は織田信長に反旗を翻し、秀吉の「三木の干殺し」で籠城。家中の対立や信長への不信から離反し、城兵のため自刃した悲劇の生涯。

播磨の悲将、別所長治の実像 ― 栄光、決断、そして滅亡の全記録

序章:悲劇の武将か、時代の転換点に散った名門の当主か

戦国時代の播磨国にその名を刻む武将、別所長治。彼の生涯は、羽柴秀吉による壮絶な兵糧攻め「三木の干殺し」の末に、城兵の命と引き換えに自刃した悲劇の物語として語られることが多い 1 。しかし、彼の存在を単なる悲劇の英雄としてのみ捉えることは、その歴史的本質を見誤らせる可能性がある。別所長治の決断と滅亡は、織田信長による天下統一という巨大な地殻変動の最前線で、旧来の地域権力が新たな中央集権的権力といかにして対峙し、そして散っていったかを象徴する、極めて重要な事例なのである。

彼の反旗は、羽柴秀吉の中国攻略を2年近くも停滞させ、その後の毛利氏との力関係、ひいては信長の天下統一事業の行程にも大きな影響を及ぼした 3 。本報告書は、別所長治個人の生涯を追うにとどまらず、彼が率いた別所氏の出自と播磨における権勢の背景、織田信長からの離反に至る複雑かつ多角的な要因、そして日本戦史上類を見ない籠城戦の全貌を、史料に基づき徹底的に解明する。特に、叔父たちの影響、名門としての矜持、反織田包囲網との連携といった従来の要因に加え、2024年に発表された新史料が示唆する新たな視点も踏まえ、彼の決断の深層に迫る 5 。

別所長治の物語は、一個人の悲劇を超え、中世的な分権構造が近世的な中央集権体制へと移行する、時代の大きな転換点を映し出す鏡である。本報告書を通じて、その栄光と苦悩、そして滅亡に至るまでの実像を、ここに描き出すものである。

表1:別所長治 関連年表

|

年代(西暦) |

年齢(数え) |

出来事 |

関連人物・勢力 |

||||

|

永禄元年(1558) |

1歳 |

別所安治の嫡男として誕生(異説あり) 7 |

別所安治 |

||||

|

元亀元年(1570) |

13歳 |

父・安治が病没し、家督を相続。叔父の吉親と重宗が後見人となる 3 |

別所吉親、別所重宗 |

||||

|

天正3年(1575) |

18歳 |

織田信長に謁見する 3 |

織田信長 |

||||

|

天正5年(1577) |

20歳 |

**春:**信長の紀州征伐に叔父・重宗を派遣し協力 3 |

**秋:**羽柴秀吉が播磨入り。当初は織田方として協力 3 |

羽柴秀吉、別所重宗 |

|||

|

天正6年(1578) |

21歳 |

**2月:**加古川評定での対立、新史料が示す「破城」問題などを経て、織田から離反し毛利方につく 5 |

**3月29日:**羽柴秀吉が三木城包囲を開始(三木合戦の始まり) 5 |

**4月-7月:**上月城の戦い。織田方は上月城を見捨て、三木城攻略を優先 5 |

**6月-10月:**神吉城、志方城など別所方の支城が織田信忠軍により次々と陥落 5 |

**10月:**摂津の荒木村重が信長に反旗を翻し、別所氏に新たな補給路が生まれる 5 |

羽柴秀吉、別所吉親、毛利輝元、織田信忠、荒木村重 |

|

天正7年(1579) |

22歳 |

**2月:**平井山合戦。秀吉本陣への攻撃に失敗し、弟・治定が討死 5 |

**6月:**軍師・竹中半兵衛が陣中で病没 17。丹波の波多野氏が滅亡 19 |

**9月:**大村合戦。毛利方からの最後の兵糧搬入作戦が失敗 13 |

**10月:**備前の宇喜多直家が毛利を裏切り織田方に寝返る。毛利からの支援が絶望的となる 18 |

別所治定、竹中半兵衛、波多野秀治、宇喜多直家 |

|

|

天正8年(1580) |

23歳 |

**1月11日:**最後の支城・鷹尾山城が陥落 22 |

**1月15日:**秀吉の降伏勧告を受諾 22 |

**1月17日:**城兵の助命を条件に、一族郎党と共に自害。三木城開城 8 |

別所友之、別所吉親 |

第一部:別所氏の出自と播磨における権勢

別所長治の決断を理解するためには、まず彼が背負っていた別所氏という家の歴史と、播磨国におけるその特異な地位を把握する必要がある。別所氏は単なる一地方豪族ではなく、自らの実力で戦国大名へと成り上がり、東播磨に一大勢力圏を築き上げた名門であった。

赤松氏庶流からの台頭

別所氏の出自は、播磨国の守護大名であった赤松氏の庶流に遡る 26 。その家紋が赤松氏本家と同じ「左三つ巴」であることも、その血筋を物語っている 27 。しかし、彼らが歴史の表舞台に躍り出るのは、本家である赤松氏の権威が大きく揺らいだ15世紀半ば以降のことである。

嘉吉元年(1441年)、赤松満祐が将軍・足利義教を暗殺した「嘉吉の乱」により、赤松宗家は一時滅亡の淵に立たされた 3 。その後の再興と応仁の乱(1467-1477年)という全国的な動乱期を経て、赤松氏の支配体制は弛緩し、播磨国内では有力な被官や庶流が半独立状態となっていく。この権力の空白期に頭角を現したのが、別所則治(のりはる)であった 3 。則治は、赤松政則による播磨国回復の戦いで中心的な役割を果たし、その功績によって東播磨の守護代に任じられた 28 。彼は交通の要衝である三木の地に城を築き、これが後の別所氏の拠点・三木城となる。この則治こそ、戦国大名・別所家の中興の祖と見なされている 3 。

東播磨の覇者

則治が築いた礎の上で、別所氏は長治の祖父・就治(なりはる)と父・安治(やすはる)の二代にわたって飛躍的な発展を遂げる。彼らは、内紛で弱体化する主家・赤松氏から巧みに距離を置き、自らの勢力を拡大。ついに赤松氏の軛(くびき)から脱し、名実ともに独立した戦国大名としての地位を確立したのである 3 。

その勢力範囲は、播磨国東部の美嚢(みのう)、明石、印南(いなみ)、加古、多可、神東(じんとう)、加西、加東の八郡に及び、最盛期には二十四万石を領したと伝えられる 9 。この広大な領地を背景に、別所氏は「東播八郡の太守」と称され、西播磨の小寺氏と並ぶ播磨の二大勢力として君臨した 30 。特に父・安治は武勇に優れた人物として知られ、当時畿内で権勢を誇った三好長慶の軍勢による播磨侵攻を幾度も撃退するなど、その実力は周辺国にも鳴り響いていた 3 。

この自らの実力で独立を勝ち取り、大国の侵攻を退けてきたという成功体験は、別所氏に強い自負と誇りを植え付けた。彼らはもはや単なる守護大名の家臣ではなく、一国の運命を自ら左右する独立君主であるという強いアイデンティティを形成していた。この栄光の歴史こそが、後に織田信長という新たな中央権力と対峙した際、容易にその軍門に降ることを良しとしない、頑ななまでの矜持の源泉となったのである。

三木城と支城ネットワーク

別所氏の権勢を支えた物理的な基盤が、本拠地である三木城と、それを取り巻く支城のネットワークであった。三木城は、西の御着城(小寺氏)、英賀城(三木氏)と並び「播磨三城」と称される、播磨屈指の大規模な城郭であった 29 。美嚢川の断崖上に築かれた天然の要害であり、京都と西国を結ぶ複数の街道が交差し、水運も利用できるという、政治・軍事・経済のすべてにおいて絶好の立地を誇っていた 4 。

さらに別所氏は、この三木城を中核として、東播磨各地に点在する国人領主たちと連携し、強力な防衛網を構築していた。淡河城の淡河氏、神吉城の神吉氏、志方城の櫛橋氏といった有力国人を支城主として組み込み、有事の際には互いに連携して敵を迎撃する体制を整えていたのである 10 。この「支城ネットワーク」は、平時における東播磨支配の要であると同時に、別所氏の軍事力の根幹を成すものであった。三木合戦の初期段階において、このネットワークが巧みに機能したことで、羽柴秀吉軍は苦戦を強いられることとなる 15 。しかし、この分散型の防衛体制は、織田軍のような圧倒的な物量を誇る大軍による各個撃破戦術に対しては、皮肉にも脆弱性を露呈することになる。別所氏の強みであった統治システムそのものが、後に彼らを滅亡へと導くアキレス腱となったのである。

第二部:若き当主の苦悩 ― 織田への従属と内部分裂

天下統一を目指す織田信長の勢力が播磨に及ぶ頃、別所家は大きな転換点を迎えていた。家中をまとめ上げてきた当主の死と、若き後継者の登場、そして彼を補佐する叔父たちの深刻な内紛。これら家中の不安定要因が、巨大勢力の狭間で揺れる別所家の運命を大きく左右することになる。

若年での家督相続

別所長治は、永禄元年(1558年)に別所安治の嫡男として生を受けた(生年には1555年説もある) 7 。幼名は小三郎といい、将来を嘱望される存在であった 3 。しかし、元亀元年(1570年)、父・安治が39歳(または48歳とも)という若さで病に倒れると、長治はわずか13歳(または15歳)で、東播磨八郡を束ねる大名の重責を担うこととなった 3 。

父・安治は、三好氏の侵攻を撃退し、いち早く織田信長と誼を通じるなど、武勇と政治的先見性を兼ね備えた優れた当主であった 3 。もし彼が長命であったならば、織田政権という新たな秩序の中で、巧みに立ち回り別所家の存続を図れた可能性は高い。しかし、そのあまりに早い死は別所家に権力の真空を生み出し、これが後の悲劇の遠因となる。

後見人である二人の叔父の対立

若年の長治を支えるため、後見人として家中の実権を握ったのが、彼の叔父にあたる別所吉親(よしちか)と別所重宗(しげむね)であった 3 。しかし、この二人は兄弟でありながら、かねてより家中の主導権を巡って対立しており、特に対織田信長政策においては、その方針は水と油であった 9 。

反織田派の筆頭、別所吉親(賀相)

吉親は、赤松氏の血を引く名門としてのプライドが極めて高く、百姓上がりの羽柴秀吉はもちろん、新興勢力である織田信長に従うこと自体を屈辱と考える、強硬な反織田派の筆頭であった 11。長治の家督相続後は執権として家政を独占し、親織田派の重宗を抑え込み、家中を反織田の方向へと強力に主導していった 9。後の三木合戦における離反は、事実上、この吉親の意向が大きく反映された結果であったとされる。

親織田派の重鎮、別所重宗(重棟)

一方の重宗は、兄・吉親とは対照的に、早くから織田信長の先進性と実力を高く評価していた親織田派であった 9。父・安治の代から信長との外交窓口を務め、永禄12年(1569年)には、将軍・足利義昭が三好三人衆に襲われた際に京へ駆けつけ、信長軍を応援して武功を立てた 9。この功により信長から直接感状と名馬を賜った経験から、信長への尊敬の念は深く、吉親の反織田路線とは真っ向から対立した 9。しかし、家中の主導権争いでは吉親に押され、長治が離反を決意すると、それに従うことを潔しとせず、別所家を出奔。最終的には敵方である羽柴秀吉の陣営に身を投じることになる 35。『信長公記』において、重宗が別所本家とは「別家扱い」されていたとの記述は 36、彼が家中において次第に孤立していった状況を裏付けている。

このように、若き当主・長治は、本来であれば彼を支えるべき二人の叔父の深刻な対立の渦中に置かれた。強力なリーダーシップを発揮するにはあまりに若すぎた彼は、家中の分裂を収拾することができず、結果として最も声の大きかった反織田派・吉親の路線に引きずられる形で、破滅的な決断へと向かっていくのである。別所家の離反は、長治自身の積極的な意思というよりも、指導者を欠いた組織が内紛の末に強硬派の意見に傾いていくという、権力闘争の力学が生んだ悲劇であった側面が色濃い。

織田信長との関係

別所家が最初から織田信長と敵対していたわけではない。むしろ、父・安治の代には、畿内における三好氏の勢力に対抗するため、いち早く信長と連携するという戦略的な判断を下していた 3 。長治もその路線を継承し、天正3年(1575年)には自ら上洛して信長に謁見し、その後も年頭の挨拶に訪れるなど、表向きは良好な主従関係を維持していた 3 。

天正5年(1577年)春、信長が紀州征伐の軍を起こした際には、親織田派の叔父・重宗を派遣してこれに協力している 3 。同年秋、信長が中国地方の雄・毛利氏の攻略を本格化させ、その総大将として羽柴秀吉を播磨へ派遣した際も、別所長治は中播磨の小寺政職らとともに織田方として参陣し、中国攻めの先鋒を担うことが期待されていた 1 。この時点では、長治は信長の巨大な軍事力と政治的影響力を前に、従属の道を選んでいたのである。しかし、その忠誠は、播磨国内の複雑な情勢と、家中に渦巻く不満と対立によって、脆くも崩れ去ることになる。

第三部:運命の決別 ― 織田からの離反、その多角的要因

天正6年(1578年)初頭、織田信長の中国方面軍の先鋒として毛利氏と対峙するはずだった別所長治は、突如として反旗を翻す。この決断は、単一の理由で説明できるものではなく、名門としてのプライド、家中の内紛、周辺勢力との関係、そして織田政権への根深い不信感といった、複数の要因が複雑に絡み合った末に下されたものであった。

加古川評定の真相

離反の直接的なきっかけとして、しばしば語られるのが「加古川評定」である 1 。天正6年2月、中国攻めの軍議のために羽柴秀吉が播磨の国人衆を加古川城に召集した。この席に、長治の名代として出席した叔父・別所吉親と家老の三宅治忠は、赤松氏以来の名家である別所家の由緒やこれまでの軍功を延々と述べ立て、毛利氏との戦いにおいては慎重な長期戦を展開すべきだと主張した 11 。

しかし、信長から方面軍司令官の大任を受けた秀吉にとって、このような旧態依然とした議論は時間の無駄でしかなかった。彼は短期決戦で迅速に戦果を挙げることを目指しており、「そのような悠長な手立ては不要である。各々は先鋒なのだから、大将である私の下知に従い、精を出して働けばよい」と、彼らの意見を一蹴した 11 。この、出自の低い秀吉からの高圧的ともとれる扱いは、名門意識の強い別所側の自尊心を深く傷つけ、反感を抱かせるに十分であった。三木城に帰った吉親らは、「このまま織田方に従っても、手柄はすべて秀吉のものとなり、いずれ播磨国も奪われるだろう。信長の真意は我らを使い捨てることにある」と長治に説き、離反の気運は一気に高まった 11 。

複合的な離反理由の分析

加古川評定での衝突は、あくまで離反を正当化するための口実に過ぎなかった側面もある。その背景には、より根深く、計算された政治的・軍事的要因が存在した。

叔父・吉親の主導と反織田包囲網

前述の通り、家中の実権を握っていた叔父・吉親は、かねてからの強硬な反織田派であった 9 。一部の史料では、吉親が意図的に秀吉を挑発し、離反の口実を作り出したという説さえある 33 。彼は、孤立して織田と戦うのではなく、西国に広がる反織田包囲網と連携することで勝機を見出そうとしていた。

- 毛利氏との連携: 西の大国・毛利輝元とは以前から友好関係を保っており、信長に追放された将軍・足利義昭を通じて、毛利方につくよう調略を受けていた 10 。東の別所と西の毛利で秀吉軍を挟撃すれば、勝利は可能であるとの計算があった 25 。

- 丹波・波多野氏との姻戚関係: 長治の正室・照子は、丹波国八上城主・波多野秀治の妹(一説に娘)であった 9 。この波多野氏はすでに織田方に反旗を翻しており、姻戚関係にある別所氏がこれに呼応するのは、自然な流れであった 11 。

- 石山本願寺との共闘: 播磨国には浄土真宗の門徒が多く、彼らは信長と10年近くにわたり石山合戦を繰り広げていた石山本願寺を支持していた 19 。別所氏の離反には、こうした宗教勢力との連携という側面もあった 14 。

信長・秀吉への根深い不信感

感情的な反発や政治的な計算に加え、信長政権の統治方針そのものへの強い不信感と恐怖も、離反の大きな動機であった。

- 上月城の虐殺: 天正5年、秀吉は西播磨の上月城を攻略した際、降伏した城兵だけでなく、城内にいた女性や子供200人余りをことごとく串刺しや磔にするという残虐な処置を行った 10 。この非情な仕打ちは、播磨の国人たちに「信長に従っても、いずれは同じ運命を辿るのではないか」という強烈な恐怖心を植え付けた 19 。

- 所領安堵への不安: 信長の目指す天下統一は、旧来の国人領主の独立性を認めず、その所領を再編し、織田家の家臣団として中央集権的な支配体制に組み込むものであった 34 。自分たちの土地と支配権が保証されないという不安は、毛利氏が国人たちの所領を安堵する姿勢を見せていたことと対照的であり、別所氏を毛利方へと傾かせる大きな要因となった 19 。

【最新研究】「破城」問題

そして2024年2月、兵庫県立歴史博物館と東京大学史料編纂所の共同研究により、別所氏離反の直接的な引き金となりうる新事実が、発見された書状から明らかになった 40 。それは「破城(城割)」の問題である 5 。

この新史料によれば、秀吉は播磨平定の過程で、別所氏の支配下にあった支城のいくつかを破却、つまり防御機能を破壊するよう命じた。これは、別所氏の力の源泉であった「支城ネットワーク」を物理的に解体する行為に他ならない。単なる侮辱や感情的な対立ではなく、領国支配の根幹を揺るがすこの実力行使が、別所氏に「もはや織田政権下での存続は不可能」と決断させた、最も直接的な原因であった可能性が極めて高い。

このように、別所長治の離反は、旧来の名門としてのプライドという「感情」、反織田包囲網との連携という「戦略」、そして所領と支配体制の喪失への「恐怖」と「危機感」が複雑に絡み合った末の、苦渋の決断であった。それは、時代の大きな流れを読み切れなかった者の過ちであると同時に、自らの独立と領民を守ろうとした一領主としての、最後の抵抗でもあったのである。この決断の是非を再三にわたり説いた黒田官兵衛の説得が徒労に終わったのは 11 、「天下統一」という新しい価値観と「一所懸命」という旧来の価値観の間に、埋めがたい断絶が存在したことを物語っている。

第四部:三木の干殺し ― 二年間にわたる攻防の軌跡

天正6年(1578年)3月29日、羽柴秀吉による三木城包囲が開始され、戦国史上最も凄惨な籠城戦の一つとして知られる「三木合戦」の火蓋が切られた 5 。当初、別所長治は東播磨の国人衆を結集し、地の利を活かして徹底抗戦の構えを見せたが、秀吉は後に彼の代名詞となる冷徹かつ合理的な兵站戦術をもって、これをじわじわと追い詰めていく。

表2:三木合戦 主要参戦武将一覧

|

陣営 |

役職・立場 |

主要人物 |

備考 |

|

織田方 |

総大将 |

羽柴秀吉 |

中国方面軍司令官。三木城攻略の全権を担う。 |

|

|

援軍大将 |

織田信忠 |

信長の嫡男。主力軍を率いて支城攻略を担当 5 。 |

|

|

軍師 |

竹中半兵衛 |

「三木の干殺し」を献策するも、陣中で病没 17 。 |

|

|

軍師 |

黒田官兵衛 |

当初秀吉を補佐するが、荒木村重の説得に向かい有岡城に幽閉される 5 。 |

|

|

主要部将 |

羽柴秀長、明智光秀、丹羽長秀、滝川一益など |

信長の命令で派遣された織田軍の重臣たち 13 。 |

|

|

協力者 |

別所重宗 |

長治の叔父。離反に反対し、秀吉方に付く 35 。 |

|

別所方 |

城主 |

別所長治 |

三木城に籠城し、東播磨の反織田勢力を率いる。 |

|

|

後見人 |

別所吉親 |

長治の叔父。反織田派の筆頭で、籠城戦を主導 9 。 |

|

|

城主の弟 |

別所友之、別所治定 |

兄・長治と共に籠城。治定は平井山合戦で討死 15 。 |

|

|

家老 |

三宅治忠 |

吉親と共に離反を主導。最後まで長治に尽くす 11 。 |

|

|

主要支城主 |

淡河定範(淡河城)、神吉頼定(神吉城)など |

東播磨各地の国人領主。秀吉軍の攻撃を受け、次々と落城 10 。 |

籠城戦の開始と別所方の戦略

別所長治は、彼に同調した東播磨の国人衆やその家族、さらには信長と敵対する浄土真宗の門徒など、総勢約7,500人とともに三木城に籠城した 44 。これは「諸篭り(もろごもり)」と呼ばれる形態で、多数の非戦闘員を抱えるため、兵糧の確保が極めて重要な課題となった 5 。

別所方の初期戦略は、三木城の堅固な守りを頼みとしつつ、周辺の支城ネットワークと連携して防衛線を張ることにあった。そして、瀬戸内海の制海権を握る毛利氏の支援を受け、海沿いの高砂城や魚住城で兵糧を陸揚げし、山間の道を使って三木城へ運び込むという兵站線を維持することが、籠城戦を継続する上での生命線であった 5 。

秀吉の兵站戦術「三木の干殺し」

当初、三木城への力攻めを試みた秀吉であったが、別所方の頑強な抵抗と支城からの援軍により、攻略は難航した 15 。そこで秀吉は、軍師・竹中半兵衛の献策を受け入れたとされる、徹底した兵糧攻めへと戦術を大転換する 18 。後に「三木の干殺し」と恐れられる、この執拗な包囲戦術は、以下の三段階で実行された。

第一に、 支城の各個撃破 である。秀吉は信長に大軍の派遣を要請。これに応じ、信長の嫡男・信忠を総大将とする数万の織田主力軍が播磨に投入された 5 。この圧倒的な物量の前に、兵站線を支えていた野口城、神吉城、志方城といった主要な支城は、為す術もなく次々と陥落させられていった 5 。

第二に、 付城(つけじろ)網の構築 である。秀吉は三木城を完全に孤立させるため、その周囲、東西約6km、南北約5kmという広大な範囲に、40箇所以上もの付城(攻撃用の砦や陣城)を築いた 44 。さらに付城同士を土塁や柵で連結し、ネズミ一匹這い出る隙もない厳重な包囲網を完成させた 44 。この付城網は、天正6年7月頃から翌7年10月頃にかけて三期にわたって段階的に構築され、徐々に三木城へと迫るように包囲を狭めていった 45 。これにより、三木城への兵糧搬入は物理的に完全に遮断された。

第三に、 調略による外部協力者の分断 である。天正6年10月、摂津の荒木村重が信長に反旗を翻したことで、別所方には一時、摂津経由の新たな補給路が確保された 5 。しかし、秀吉は丹生山系の淡河城を攻略してこのルートを断つ 13 。そして天正7年10月、決定的な出来事が起こる。毛利方の有力武将であった備前の宇喜多直家が、秀吉の調略に応じて織田方に寝返ったのである 18 。これにより、毛利の本国と播磨の間が分断され、別所氏が待ち望んだ毛利からの大規模な援軍は、完全に絶望的となった。

主要な戦闘と城内の地獄

包囲が狭まる中、別所方は何度か決死の反撃を試みるが、いずれも失敗に終わる。

- 平井山合戦(天正7年2月): 兵糧不足を打開すべく、長治の弟・治定らが秀吉の本陣・平井山を攻撃するも、兵力差は覆しがたく敗退。治定はこの戦いで討死した 5 。

- 大村合戦(天正7年9月): 毛利軍と連携した最後の兵糧搬入作戦も、秀吉軍の迎撃にあい失敗。この戦いで別所方は大打撃を受け、戦意を大きく喪失した 13 。

外部からの補給が完全に途絶えた三木城内は、やがてこの世の地獄と化した。1年10ヶ月に及ぶ籠城の末、備蓄食糧は底をつき、城兵や領民は飢えをしのぐため、牛馬や犬を食らい、草の根や木の皮を剥いで食べ、ついには家屋の壁土に塗り込められた藁までをもすする有様だったと伝えられる 2 。餓死者は数千人にのぼり、『信長公記』などの史料には、飢えのあまり人肉を食らう者まで現れたと、その惨状が生々しく記録されている 49 。

この三木合戦における兵糧攻めは、単に敵を飢えさせるというだけではない。土木技術を駆使した大規模な包囲網の構築、敵の兵站線に対する徹底的な破壊工作、そして調略による敵協力者の切り崩しという、軍事、兵站、諜報を組み合わせた総合的な戦術であった。秀吉がこの戦いで得た経験は、後の「鳥取の渇え殺し」や「備中高松城の水攻め」といった、彼の天下取りを象徴する戦術の原型となった。三木城は、秀吉を単なる一武将から「攻城戦の天才」へと昇華させるための、最初の、そして最も長く過酷な試練の場だったのである。

第五部:落城と一族の最期

二年近くに及んだ壮絶な籠城戦は、天正8年(1580年)1月、ついに終焉の時を迎える。外部からの援軍の望みは完全に絶たれ、城内は飢餓地獄と化す中、別所長治は領主として最後の、そして最も重い決断を下すことを迫られた。

絶望的な状況と降伏交渉

天正8年に入ると、秀吉軍は三木城への最後の圧力を強めた。1月11日、三木城の南側を守る最後の砦であった鷹尾山城と新城が、織田軍の猛攻の前に陥落 22 。これにより三木城は完全に裸城となり、もはや組織的な抵抗は不可能な状態に陥った。秀吉は陥落させたばかりの鷹尾山城に本陣を移すと、そこから三木城を見下ろす形で、長治に対して降伏を勧告した 23 。

城内では数千の兵士や領民が餓死し、生き残った者も骨と皮ばかりに痩せ衰え、武具を身につける力さえ失っていた 11 。この惨状を目の当たりにした長治は、これ以上の抵抗は無意味であると悟る。彼は、自らと弟、そして離反を主導した叔父・吉親の首を差し出すことを条件に、城内にいる全ての兵士と領民の命を助けてほしいと、秀吉に申し入れた 2 。秀吉は、この条件を承諾した。

一族の壮絶な自害

天正8年1月17日(旧暦)、三木城開城の日。秀吉は長治らの覚悟を称え、最後の餞として酒と肴を城中に届けたという 8 。長治は城兵たちと最後の宴を開き、別れを告げた後、静かに自害の座についた。

その最期は、凄絶を極めたと伝えられる。『別所長治記』などの記録によれば、長治はまず、当時まだ3歳であった我が子を自らの膝の上で刺し殺し、続いて妻・照子(当時19歳)を呼び寄せ、その胸を脇差で突いた 54 。そして、弟の友之(当時21歳)、叔父の吉親ら一族の主だった者たちと共に、広縁に並んで腹を切った 54 。長治の介錯は、開戦のきっかけを作った家老・三宅治忠が務め、主君の首を落とした後、彼もまた主君の後を追って見事に腹を十文字に掻き切り、殉死した 8 。

この一連の自害は、単なる敗北による死ではない。それは、武士としての「見事な最期」を演出し、自らの名と誇りを後世に伝えようとする、極めて儀式的な行為であった。長治は、自らの死を「民を救うための自己犠牲」として意味づけることで、軍事的な敗北を、倫理的な勝利へと昇華させようとしたのである。この壮絶かつ高潔な最期こそが、彼が敗軍の将でありながら、今日に至るまで地元三木で英雄として語り継がれる最大の理由となった。

表3:別所一族の最期と辞世

|

人物名 |

関係 |

享年(数え) |

辞世の句 |

最期の様子 |

|

別所 長治 |

三木城主 |

23歳 |

「今はただ うらみもあらじ 諸人の いのちにかはる 我身とおもへば」 8 |

妻子を手にかけた後、弟・友之らと共に自害。家老・三宅治忠が介錯した 8 。 |

|

照子 |

長治の正室 |

19歳 |

「もろともに 消え果つるこそ うれしけれ おくれ先立つ ならひなる世に」 57 |

夫・長治の手にかかり、命を絶ったと伝わる 54 。 |

|

別所 友之 |

長治の弟 |

21歳 |

「命をも おしまざりけり 梓弓 すゑの世までも 名の残れとて」 42 |

17歳の妻を自ら刺殺した後、兄・長治と共に自害した 42 。 |

|

別所 吉親 |

長治の叔父 |

不明 |

(伝わっていない) |

妻・波の方が3人の子を刺殺して自害した後、自身も腹を切った 59 。 |

|

三宅 治忠 |

別所家家老 |

42歳 |

「君なくば うき身の命 何かせん 残りてかひの ある世なりとも」 11 |

長治らの介錯を務めた後、主君に殉じて自らも腹を十文字に切り自害した 11 。 |

辞世の句に込められた想い

一族が残した辞世の句は、死を前にした彼らの心情を雄弁に物語っている。

長治の「今はただ うらみもあらじ 諸人の いのちにかはる 我身とおもへば」という句は、領主としての公的な責任感を前面に押し出し、自らの死を民衆救済のための尊い犠牲として位置づけている 8。そこには、敵である秀吉への個人的な恨みを超越し、大義のために死ぬという武士の美学が貫かれている。

妻・照子の「もろともに 消え果つるこそ うれしけれ」という句は、夫への深い愛情と、戦国の世に生きる女性の覚悟を示している 57 。そして、弟・友之の「すゑの世までも 名の残れとて」という句には、武門の家に生まれた若者として、後世に勇名を残すことこそが本懐であるという、誇り高くも純粋な想いが込められている 42 。

これらの句を並べてみると、公儀への責任、夫婦の情愛、武士としての名誉といった、戦国武士とその家族が共有していた多面的な価値観が浮き彫りになる。彼らの死は、単なる生命の終わりではなく、それぞれの想いを後世に託すための、最後の、そして最も雄弁な表現行為だったのである。

なお、長治が命を賭して守ろうとした城兵たちの助命の約束が、落城後に完全に守られたかについては、史料によって見解が分かれる。「約束は反故にされ、城兵は虐殺された」という伝承も根強く残っており 18 、勝者と敗者の視点の違いが、歴史の記述に複雑な影を落としている点は、留意すべきであろう。

終章:歴史的評価と後世への遺産

別所長治の死と三木城の落城は、播磨一国の運命を決定づけただけでなく、織田信長の天下統一事業、そして羽柴秀吉のその後の飛躍に大きな影響を与えた。軍事的には完敗であった長治が、なぜ現代に至るまで地元・三木市で英雄として敬愛され続けているのか。その歴史的評価と後世への遺産を考察することで、本報告を締めくくる。

別所長治という武将の評価

別所長治に対する評価は、二つの側面から見ることができる。一つは、織田と毛利という二大勢力の狭間で、時代の大きな潮流を読み誤り、結果として栄華を誇った一族を滅亡に導いた悲劇の当主という側面である 61 。若年で家督を継ぎ、反織田派の叔父・吉親の強硬路線を抑えきれなかった指導力不足を指摘する声は少なくない。

しかしもう一方では、約二年もの間、織田の大軍を相手に一歩も引かず、最後は自らの命を犠牲にして領民を救おうとした「仁君」としての評価が、特に地元では根強い 2 。彼の辞世の句に象徴される自己犠牲の精神と、武士としての高潔な最期は、軍事的な勝敗を超えて人々の心を打ち、深い共感を呼んだ。

総合的に見れば、長治は旧来の地域独立を志向する中世的な価値観と、新しい中央集権体制の波との狭間で、自らのアイデンティティと領国を守るために最後まで抗った、時代の転換点に生きた人物と評価できるだろう。彼の決断は結果的に一族の滅亡を招いたが、その背景には、一領主としての苦悩と、守るべきものへの強い責任感があったのである。

三木合戦の歴史的意義

三木合戦は、日本の戦国史において、いくつかの重要な意義を持つ。

第一に、羽柴秀吉の天下取りへの大きな布石となった点である。この戦いの勝利によって、秀吉は播磨一国を完全に掌握し、宿敵・毛利氏と対峙するための確固たる前線基地を確保した 22。もし三木城の攻略がさらに長引いていれば、その後の本能寺の変の際の「中国大返し」も不可能であったかもしれず、秀吉の運命は大きく変わっていた可能性がある。

第二に、 秀吉の攻城戦術を確立させた 点である。この戦いで試みられ、成功を収めた、付城網の構築による完全包囲と兵糧攻めという戦術は、後の「鳥取の渇え殺し」や「備中高松城の水攻め」でも応用され、秀吉の代名詞となった 62 。人的損耗を抑え、経済力と兵站管理能力で敵を屈服させるこの戦法は、秀吉を戦国時代屈指の「攻城戦の天才」へと押し上げる上で、決定的な経験となった。

第三に、 信長包囲網の瓦解を決定づけた 点である。毛利氏を後ろ盾とする第三次信長包囲網において、別所氏はその重要な一角を担っていた。別所氏の滅亡は、この包囲網に大きな亀裂を生じさせ、直後の石山本願寺の降伏(石山合戦の終結)へと繋がる、ドミノ倒しの最初の一石となったのである 39 。

三木の復興と現代への継承

別所長治の物語は、彼が敗者であるにもかかわらず、その記憶が地域のアイデンティティとして再生・継承されるという、興味深い事例を提供している。

合戦によって焼け野原となった三木の町を復興させるため、秀吉は全国から大工職人を集めた。その職人たちが使う鑿(のみ)や鉋(かんな)といった道具を作るため、優れた鍛冶職人もまた三木の地に集結した。これが、現代まで続く日本有数の金物産地「三木金物」の起源になったと伝えられている 15。

そして、敗軍の将・長治は、三木の人々によって「別所公(べっしょこう)」という敬称で呼ばれ、今なお深く敬愛されている 4 。三木城跡は市民の憩いの場である公園として整備され、そこには長治の勇ましい騎馬像と、彼の想いを刻んだ辞世の句碑が建てられている 4 。

長治の首塚があるとされる雲龍寺では、毎年1月17日の命日に法要が営まれる。その際、籠城中の故事にちなみ、飢えをしのぐために食べたという藁に見立てた「うどん」を参列者に振る舞う「うどん会」という伝統行事が、400年以上経った今も続けられている 2 。また、菩提寺である法界寺では、三木合戦の様子を描いた絵図を解説する「絵解き」が行われ、その悲劇が語り継がれている 8 。

これらの事実は、別所長治が単なる歴史上の人物ではなく、中央の権力に屈することなく、民のために命を捧げた「我らが郷土の英雄」として、三木の人々の誇りとアイデンティティの核を成す、生きた物語であり続けていることを示している。軍事的な勝敗とは異なる次元で、人々の記憶の中に生き続けること。それこそが、若くして散った悲将、別所長治が残した最大の遺産なのかもしれない。

引用文献

- 古戦場めぐり「三木合戦・三木の干殺し(兵庫県三木市)」 | mixiユーザー(id:7184021)の日記 https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1954512861&owner_id=7184021

- 別所公祥月命日法要 - 三木市ホームページ https://www.city.miki.lg.jp/site/kensyoujigyou/1896.html

- 別所長治〜播磨国の勇将をわかりやすく解説|城写真と知的旅なら ... https://www.tabi-samurai-japan.com/story/human/1070/

- 別所長治VS秀吉!兵庫県「三木合戦」ゆかりの地をめぐる旅 - トラベルjp https://www.travel.co.jp/guide/article/3853/

- 三木合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9C%A8%E5%90%88%E6%88%A6

- 【新発見】秀吉の押しの強さ物語る手紙見つかる 三木合戦などに関する35通 兵庫県立歴博で4月公開 | ラジトピ ラジオ関西トピックス https://jocr.jp/raditopi/2024/02/08/555227/?detail-page=2

- 別所長治の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/245

- 別所長治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A5%E6%89%80%E9%95%B7%E6%B2%BB

- 「播磨三木城主・別所長治」 - 備後 歴史 雑学 - FC2 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page126.html

- 【解説:信長の戦い】三木合戦(1578~80、兵庫県三木市) 堅城の三木城、20か月に及ぶ兵糧攻め(三木の干殺し)の末に開城させる! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/179

- 別所長治と藤原惺窩 - はせ万鮨 http://www.8000.gr.jp/kyoto/bessyo.htm

- 羽柴秀吉に蹂躙された城特集①「三木城と別所長治」 https://ameblo.jp/bd20159/entry-12384392136.html

- 三木合戦について http://fesk.web.fc2.com/miki.pdf

- 別所長治荒木村重の離反 /天正6年とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%88%A5%E6%89%80%E9%95%B7%E6%B2%BB%E8%8D%92%E6%9C%A8%E6%9D%91%E9%87%8D%E3%81%AE%E9%9B%A2%E5%8F%8D+/%E5%A4%A9%E6%AD%A36%E5%B9%B4

- 【三木合戦】三木城、ついに落ちる・・・ - 武楽衆 甲冑制作・レンタル https://murakushu.net/blog/2023/07/30/mikikassen_end/

- 播磨 平井山ノ上付城(秀吉本陣) - 城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/harima/miki-hiraiyamanoue-jyo/

- 平井山 秀吉本陣跡 | 三木城のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/203/memo/363.html

- 秀吉が2年に渡って兵糧攻めを行った「三木合戦」の顛末。別所長治ら戦国武将の凄惨な最期とは https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/70936/

- 【三木合戦】謀反人「別所長治」ついに降伏か!三木の干殺し! - 戦国バトルヒストリー https://www.sengoku-battle-history.net/mikikassen/

- 羽柴方谷大膳衛好、憤死の地、平田山砦 - 武楽衆 甲冑制作・レンタル https://murakushu.net/blog/2022/02/08/hiratayamatoride/

- 街の史跡 城跡探索 兵庫県のお城 平田山陣、大村城 https://tansaku.sakura.ne.jp/tansaku_siro/sirodata/siro_hyougo/oomura01.html

- BTG『大陸西遊記』~日本 兵庫県 三木の干殺し「秀吉の播磨侵攻作戦」~ https://www.iobtg.com/J.Miki.htm

- 播磨 鷹尾山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/harima/miki-takaoyama-jyo/

- BTG『大陸西遊記』~日本 兵庫県 三木市~ https://www.iobtg.com/J.Miki2.htm

- 【籠城戦】従容として切腹した、若き名門家当主 https://ameblo.jp/cmeg/entry-10790021800.html

- 別所長治(べっしょ ながはる)について - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000254544&page=ref_view

- 別所氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A5%E6%89%80%E6%B0%8F

- 武家家伝_別所氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/besyo_k.html

- 三木城跡 - 三木市ホームページ https://www.city.miki.lg.jp/site/mikirekishishiryokan/13387.html

- 【三木合戦】東播の太守・別所家の決断 - 武楽衆 甲冑制作・レンタル https://murakushu.net/blog/2022/01/30/bessho_ketsudan/

- 別所安治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A5%E6%89%80%E5%AE%89%E6%B2%BB

- 別所安治(べっしょやすはる)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=D702

- 別所長治 悲惨な籠城戦を戦い抜いたその結末とは? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=DeCWC25ALYw

- 信長の構想を理解できなかった別所一族(加古川評定) | 福永英樹ブログ https://ameblo.jp/hidekifukunaga/entry-12745009017.html

- 別所重宗 - 戦国の足跡を求めて...since2009 - FC2 http://pipinohoshi.blog51.fc2.com/blog-entry-82.html?sp

- 別所重宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A5%E6%89%80%E9%87%8D%E5%AE%97

- 小寺政職 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%B0%8F%E5%AF%BA%E6%94%BF%E8%81%B7

- 別 所 長 治 - | 日本の騎馬像 - Japanese Equestrian Statues https://bronzerider2.jimdofree.com/%E9%A8%8E%E9%A6%AC%E5%83%8F-equestrians/%E8%BF%91%E7%95%BF/%E5%88%A5%E6%89%80%E9%95%B7%E6%B2%BB/

- 信長包囲網 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E5%8C%85%E5%9B%B2%E7%B6%B2

- コレクションギャラリー 新史料発見 三木合戦と羽柴秀吉/近世庶民女性の生活文化 - 兵庫県立歴史博物館 https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/exhibition/17627/

- 【新発見】秀吉の押しの強さ物語る手紙見つかる 三木合戦などに関する35通 兵庫県立歴博で4月公開 | ラジトピ ラジオ関西トピックス https://jocr.jp/raditopi/2024/02/08/555227/

- 別所友之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A5%E6%89%80%E5%8F%8B%E4%B9%8B

- 三木城 http://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kinki/miki.j/miki.j.html

- 三木合戦古戦場:兵庫県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/mikijo/

- 付城跡群 - 三木市ホームページ - 三木市役所 https://www.city.miki.lg.jp/site/mikirekishishiryokan/16219.html

- 信長と秀吉が得意だった必勝の付城戦術|戦国の城攻め https://japan-castle.website/battle/shirozeme-tsukejiro/

- 秀吉が三木城にとどめをさした平田・大村合戦 | 福永英樹ブログ https://ameblo.jp/hidekifukunaga/entry-12668071096.html

- うどんでしのぶ三木合戦 羽柴秀吉による「干し殺し」 三木城主・別所公の祥月命日法要 https://jocr.jp/raditopi/2021/01/18/226256/

- 【合戦解説】別所長治から見た“三木合戦”(織田 vs 別所)相次ぐ離反が羽柴秀吉を苦戦させる!! https://www.youtube.com/watch?v=sf82IJ3RJFg

- 別所波 戦国武将を支えた女剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/112441/

- 三木城の戦い(2/2)「三木の干殺し」と呼ばれた籠城戦 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/746/2/

- 三木城鷹尾山城跡(国指定史跡) - 三木市ホームページ https://www.city.miki.lg.jp/site/mikirekishishiryokan/13247.html

- 天正8年(1580)1月17日は羽柴秀吉が別所長治の籠る播磨の三木城を兵糧攻めで攻略した日。信長の中国攻略に協力した長治が天正6年2月に突如として毛利に内応して籠城。三木の干殺しと呼ばれる2年 - note https://note.com/ryobeokada/n/n789d414cf193

- 別所長治の辞世 戦国百人一首㊿|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/n99300fc37f80

- 三木城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9C%A8%E5%9F%8E

- 歴史の目的をめぐって 別所友之 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-29-bessyo-tomoyuki.html

- 別所長治公祥月命日法要 - 公明党 https://www.komei.or.jp/km/matsubara-kumiko/2025/01/17/173727/

- 別所友之の辞世 戦国百人一首51|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/n2db2035c62c3

- 別所吉親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A5%E6%89%80%E5%90%89%E8%A6%AA

- 【三木市】三木城跡と竹中半兵衛墓所「三木合戦の舞台を巡ってみた」 https://ameblo.jp/tsutopon-0817/entry-12783291553.html

- 『虹、つどうべし 別所一族ご無念御留』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/7739729

- 三木城の戦いとは/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/16974_tour_055/

- 気ままにぶらっと城跡へ⑩三木城へ行ってきた https://sekimeitiko-osiro.hateblo.jp/entry/kimamaniburatto-mikijo

- 【第6回 秀吉の兵糧攻め】こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます|プライマリケアと救急を中心とした総合誌:レジデントノートホームページへようこそ - 羊土社 https://www.yodosha.co.jp/rnote/trivia/trivia_9784758115476.html

- 合戦の種類 ~野戦・海戦・攻城戦~/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/18695/

- 三木市の歴史と伝統について。 | https://hyogo-hocho.net/history-mikishi/

- 三木城へ行く! | 近郊の山 http://rascalj.blog137.fc2.com/blog-entry-255.html

- 法界寺所蔵「東播八郡總兵別所府君墓表」に関する所見 依 藤 保 1.史料名 法界寺所蔵 - 三木市 https://www.city.miki.lg.jp/uploaded/attachment/15400.pdf