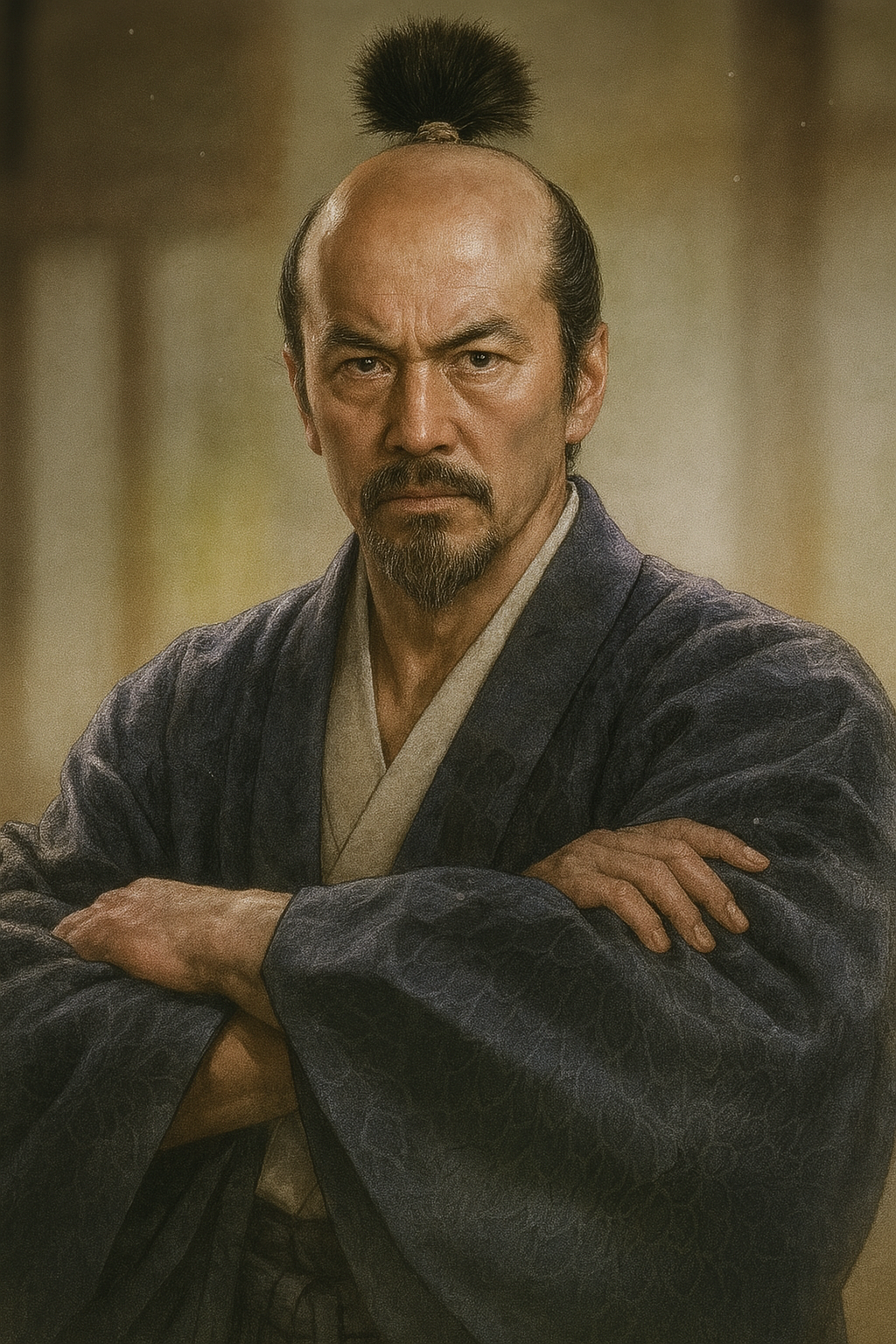

北条氏綱

北条氏綱は伊勢宗瑞の嫡男。小田原に本拠を移し、「北条」に改姓。関東管領職を得て、河東の乱で今川氏から独立。虎の印判状で統治を確立し、五箇条の訓戒を遺した。

後北条氏「二代目」の実像 ― 北条氏綱の生涯と関東支配体制の確立

序章:偉大なる父と子の狭間で ― 北条氏綱の歴史的意義

戦国時代の関東に百年にわたる王国を築いた後北条氏。その歴史を語る時、人々の耳目を集めるのは、一代で伊豆・相模を席巻した梟雄、初代・伊勢宗瑞(北条早雲)の神がかり的な活躍と、「相模の獅子」と謳われ、武田信玄や上杉謙信と互角に渡り合った三代目・氏康の武勇伝であろう。この偉大な父と傑出した子の間に挟まれた二代目・北条氏綱の存在は、ともすれば地味で、その功績は過小評価されがちである 1 。

しかし、この評価は氏綱の実像を正確に捉えているとは言い難い。流浪の素浪人から身を起こしたとされる(近年の研究では室町幕府のエリート官僚出身説が有力である 2 )父が築いた「勢力」を、永続可能な「国家」へと昇華させたのは、まさしく氏綱その人であった。彼の治世こそが、伊勢氏という一介の戦国武将を、関東に覇を唱える「戦国大名・後北条氏」へと変貌させ、その後の百年の繁栄の礎を築いた決定的な時代だったのである。氏綱なくして、氏康の栄光も、後北条氏の関東支配も存在し得なかったと言っても過言ではない。

本報告書は、この北条氏綱という人物の生涯を、軍事、政治、統治、文化の各側面から徹底的に再検証し、その歴史的実像に迫ることを目的とする。単に戦いの記録を追うのではなく、氏綱の行動を「権威の創出」「統治システムの構築」「次代への継承」という三つの軸から分析する。これにより、彼が如何にして後北条氏という一大勢力の永続性の基盤を、緻密な計算と揺るぎない意志をもって設計したかを明らかにしていく。

第一章:伊勢新九郎氏綱の誕生と家督相続

1-1. 出自と少年時代 ― 後継者としての教育

北条氏綱は、長享元年(1487年)、伊勢宗瑞(北条早雲)の嫡男として生を受けた 3 。幼名は千代丸、通称は父と同じ新九郎を名乗った 4 。母は信濃の名門守護・小笠原政清の娘とされ、その出自は決して低いものではなかった 5 。父・宗瑞は、甥である今川氏親を今川家当主の座に据えた功績により、興国寺城主となっており、氏綱はそのような環境で育った 4 。

氏綱の生涯を理解する上で極めて重要なのが、彼の元服である。文亀年間(1501年~1504年)頃に行われた元服に際し、彼は主家である駿河今川氏の当主・今川氏親から「氏」の一字(偏諱)を賜り、「氏綱」と名乗った 5 。これは、当時の伊勢家が今川家の家臣、あるいはそれに準ずる強力な同盟者という立場にあったことを明確に示している。この「氏綱」という名は、今川氏への従属関係の象徴であった。彼の生涯は、この名を授かった時点から始まり、後に今川氏と袂を分かつ「河東の乱」をもって完成する、「従属からの脱却と完全なる独立大名化」という壮大な物語として捉えることができる。彼の行動の一つ一つは、単なる場当たり的な領土拡大ではなく、大名としての「格」を確立するための、意識的で長期的な闘争の過程であった。

史料には、氏綱が幼少期から父・宗瑞の傍らで英才教育を受けていたことが示唆されている。わずか四歳の頃から軍議に同席を許され、父が伊豆へ討ち入る際にはその決断を目の当たりにしたという 6 。十代になると、父に連れられて相模・伊豆の各地を巡り、国衆や地侍たちとの会見に同席し、父の巧みな外交術を学んだ。強い者には柔軟に、弱い者には慈しみをもって接しつつ、決して揺るがぬ意志を貫く。夜ごとに行われる軍記物や兵法書の輪読にも加わり、文武両道を叩き込まれた 6 。これは、単なる武辺者ではなく、知略と交渉術を重んじる宗瑞の統治哲学を、氏綱が直接継承したことを意味する。

1-2. 家督相続と本拠地の移転

永正十五年(1518年)、父・宗瑞が隠居すると、氏綱は32歳で家督を相続した 1 。宗瑞は伊豆平定後も、終生その拠点である韮山城を居城としたが 7 、氏綱は家督相続を機に、後北条氏の政治的・軍事的本拠を相模国の小田原城へと正式に移転させた 4 。

この本拠地移転は、単なる城の変更以上の、重大な戦略的意味を持っていた。それは、後北条氏の国家戦略の重心が、伊豆・駿河方面から広大な関東平野へと劇的にシフトしたことを内外に示す「遷都」に他ならなかった。父・宗瑞の時代は、伊豆を平定し、駿河の今川氏との関係を基盤とする西向きのベクトルが強かった。しかし、小田原は相模湾に面し、東海道の要衝であると同時に、武蔵国、ひいては関東全域を睨む絶好の拠点であった。その後の氏綱の軍事行動が、江戸城や河越城といった武蔵国の諸城、そして下総国の国府台を主戦場としていることからも 3 、この本拠地移転が関東経営への明確な意志表明であり、極めて計画的な決断であったことがわかる。小田原は、これより約70年間にわたり、後北条氏百年の王国の首都として繁栄することになる。

1-3. 代替わり検地の実施

本拠を小田原に移した氏綱は、領国支配を盤石にするための具体的な施策に直ちに着手した。その一つが、家督相続直後の永正十七年(1520年)から小田原・鎌倉方面で実施した「代替わり検地」である 4 。

これは、父の代に獲得した領国の経済的基盤、すなわち田畑の面積や生産力を正確に把握するための大規模な土地調査であった。この検地によって得られたデータは、後の「貫高制」導入の基礎となり、家臣団への知行地の配分や、それに応じた軍役負担を公平かつ合理的に決定する上で不可欠なものとなった。父から受け継いだ領国を、自らの権力の下で再編成し、より強固で中央集権的な支配体制を構築する。代替わり検地は、そのための重要な第一歩だったのである 10 。

第二章:「北条」の創始 ― 関東支配の正統性をめぐる戦い

2-1. 伊勢から北条への改姓 ― 権威の創造

武力によって伊豆・相模を切り取った伊勢氏にとって、最大の弱点はその出自にあった。関東の伝統的な支配者である上杉氏や、その他の名門国人衆から見れば、彼らは所詮「他国の逆徒」「他国の凶徒」であり、正統性のない侵略者に過ぎなかった 2 。この根本的な弱点を克服するため、氏綱は極めて大胆かつ巧妙な一手を打つ。大永三年(1523年)、姓をそれまでの「伊勢」から「北条」へと改めたのである 1 。

これは、かつて鎌倉幕府の執権として関東に絶大な権威を有し、相模国を本拠とした北条氏の名跡を継承するという、壮大な政治的戦略であった。武力による支配(ハードパワー)だけでなく、「権威」という無形の力(ソフトパワー)を創出し、自らの支配を正当化しようとしたのである。この改姓は、関東の在地領主や民衆に対し、自らが単なる侵略者ではなく、かつての関東の正統な支配者の後継者であることをアピールする、一種の「ブランド戦略」であった。軍記物などでは、氏綱が執権北条氏の血を引く女性(養珠院殿)を妻に迎えたことで改姓したという逸話が伝えられているが 12 、これは改姓をより正当化するための後世の創作である可能性が高い。

重要なのは、この改姓が単なる自称ではなかった点である。当時の前関白太政大臣であった近衛尚通の日記『後法成寺関白記』に、氏綱が「北条」を名乗ったことが記されている 2 。これは、氏綱が事前に朝廷の有力者へ周到な根回しを行い、公的な追認を得ようとしていたことを強く示唆している。武力一辺倒ではない、氏綱の洗練された政治家としての一面がここに窺える。

2-2. 官位獲得と寺社復興による権威の確立

「北条」への改姓と並行して、氏綱は自らの家格と権威を具体的な形で高めるための施策を次々と実行した。

まず、官位の獲得である。享禄二年(1529年)頃、彼は朝廷から従五位下・左京大夫に叙任された 4 。これは、鎌倉時代の執権北条氏がしばしば任じられた官職であり、改姓の意図をさらに補強するものであった。これにより、後北条氏は、周辺の強豪である今川氏、武田氏、そして関東管領である上杉氏と、家格の上で対等な立場を確保することに成功した。

次に、領国内の有力寺社の再建事業である。大永年間(1521年~)から、氏綱は相模国の寒川神社宝殿、箱根三所大権現宝殿、六所明神、そして伊豆国の伊豆山権現など、各地の重要な寺社の造営・再建を積極的に推進した 5 。これらの事業に際し、彼は正式な相模守ではなかったにもかかわらず、自らを「相州太守」(相模国の長官)と称し、事実上の国主としての地位を内外に誇示した 15 。これは、領民の篤い信仰心と結びつく形で、自らの支配権を神聖化し、領国の隅々にまで浸透させる極めて有効な手段であった。

氏綱は、「自称(相州太守)」から始まり、「歴史的権威の借用(北条への改姓)」、そして「公的な権威の獲得(官位叙任)」という段階的なプロセスを経て、自らの支配の正当性を着実に構築していった。これは、武力と権威という両輪を巧みに操る、氏綱の卓越した統治戦略の現れであった。

第三章:武蔵国への執念 ― 扇谷上杉家との死闘

小田原に本拠を移し、関東支配の正統性を手に入れようとした氏綱にとって、次なる目標は広大で肥沃な武蔵国(現在の東京都・埼玉県)の掌握であった。しかし、そこには長年武蔵を支配してきた扇谷上杉氏という巨大な壁が立ちはだかっていた。氏綱の治世の前半は、この扇谷上杉家との死闘に明け暮れることとなる。

3-1. 江戸城奪取と北条包囲網

大永四年(1524年)正月、氏綱は行動を開始した。扇谷上杉家の当主・上杉朝興が居城とする江戸城の守将・太田資高(太田道灌の子)を巧みな調略で内応させると、高縄原(現在の東京都港区)で上杉軍主力を撃破。朝興が河越城へ逃れる中、ついに江戸城を占拠した 9 。これは、後北条氏が武蔵国へ本格的な進出を果たす記念碑的な戦いとなった 1 。

しかし、この急激な勢力拡大は、関東の諸勢力に強烈な危機感を抱かせた。上杉朝興は、長年の宿敵であった山内上杉家と和睦を結ぶと、甲斐の武田信虎、安房の里見氏、上総の真里谷武田氏、そして小弓公方・足利義明といった、ありとあらゆる反北条勢力を結集させ、広範な「北条包囲網」を形成した 3 。

この包囲網の圧力は凄まじく、氏綱は一転して窮地に立たされる。大永六年(1526年)には、安房の里見実堯の軍勢が海路から鎌倉にまで侵攻し、この時の兵火によって源氏以来の聖地である鶴岡八幡宮の社殿が焼失するという、後北条氏にとって最大の屈辱ともいえる事態に見舞われた 3 。戦況は一進一退を続け、後北条氏の関東進出は大きな壁に突き当たったかに見えた。

3-2. 反攻の狼煙 ― 嫡男・氏康の初陣

膠着状態が続く中、享禄三年(1530年)、氏綱は反撃の機会を窺っていた。上杉朝興が武蔵国府中まで進出すると、氏綱はこれを迎撃させるため、当時16歳の嫡男・北条氏康に軍の指揮を委ねた。これが、後に「相模の獅子」と恐れられる氏康の初陣、「小沢原の戦い」である 19 。

この采配は、単なる戦術的判断を超えた、深謀遠慮の現れであった。軍記物によれば、氏康は臆病と見なされることもあったというが 21 、この戦いでは初陣とは思えぬ見事な采配を見せ、巧みな夜襲によって上杉軍を打ち破ったと伝えられている 22 。この勝利は、家臣団に次代の当主の器量を知らしめ、その評価を不動のものとする絶好の機会となった。氏綱が重要な局面で若年の氏康を抜擢したことは、合戦という最高の舞台で経験を積ませ、自信と実績を付けさせるための、父による計算された「公開授業」であった。後北条氏が五代にわたって深刻な内紛なく続いた背景には、こうした周到な後継者育成システムが存在したのである。

3-3. 扇谷上杉家の没落

小沢原の戦い以降も両者の抗争は続いたが、天文六年(1537年)、長年の宿敵であった扇谷上杉朝興が病死すると、戦局は大きく動く 3 。氏綱はこの好機を逃さなかった。朝興の跡を継いだ若年の上杉朝定が守る扇谷上杉家の本拠・河越城に対し、ただちに出兵。同年7月、三木(現在の埼玉県狭山市)で上杉軍を大破し、朝定を松山城へと敗走させ、ついに河越城を陥落させた 3 。

これにより、扇谷上杉家は武蔵国における中心的な影響力を完全に喪失。長年にわたる両家の死闘は、北条氏の決定的勝利に終わった。氏綱は、父・宗瑞が果たせなかった武蔵国中央部への進出という大事業を、ここに成し遂げたのである。

表1:北条氏綱の生涯と関東の情勢

|

西暦 (A.D.) |

和暦 (Japanese Era) |

氏綱の年齢 |

主な出来事(氏綱・北条家) |

関東・周辺の主な出来事 |

典拠 |

|

1487 |

長享元 |

0 |

伊勢宗瑞(早雲)の嫡男として誕生。 |

今川氏親が家督を継ぎ、宗瑞が興国寺城主となる。 |

4 |

|

1518 |

永正15 |

32 |

父・宗瑞の隠居により家督を相続。本拠を小田原城へ移す。 |

- |

3 |

|

1519 |

永正16 |

33 |

父・宗瑞、韮山城にて死去。 |

- |

7 |

|

1523 |

大永3 |

37 |

姓を「伊勢」から「北条」に改める。 |

- |

5 |

|

1524 |

大永4 |

38 |

高縄原の戦いで扇谷上杉朝興を破り、江戸城を奪取。 |

扇谷上杉朝興、山内上杉家と和睦。 |

9 |

|

1525 |

大永5 |

39 |

岩槻城を攻略。 |

扇谷・山内両上杉氏、真里谷武田氏、里見氏らが連携し北条氏に対抗。 |

3 |

|

1526 |

大永6 |

40 |

里見氏の軍勢が鎌倉に侵攻、鶴岡八幡宮が焼失。 |

北条包囲網が形成され、氏綱は窮地に陥る。 |

3 |

|

1530 |

享禄3 |

44 |

小沢原の戦いで扇谷上杉朝興を破る。嫡男・氏康が初陣を飾る。 |

甲斐国で武田信虎が勢力を拡大。 |

19 |

|

1537 |

天文6 |

51 |

扇谷上杉朝興が病死。その機に河越城を攻略し、扇谷上杉家を没落させる。今川義元が武田信虎と同盟を結んだため、駿河へ侵攻(河東の乱)。 |

扇谷上杉朝興が死去、子の朝定が跡を継ぐ。今川義元と武田信虎が甲駿同盟を締結。 |

3 |

|

1538 |

天文7 |

52 |

第一次国府台合戦。小弓公方・足利義明を討ち滅ぼす。古河公方より関東管領に補任される。 |

小弓公方・足利義明が里見義堯らと連合し、北条氏と対決。 |

17 |

|

1539 |

天文8 |

53 |

娘・芳春院を古河公方・足利晴氏に嫁がせ、足利御一家の身分を得る。 |

- |

4 |

|

1541 |

天文10 |

55 |

嫡男・氏康に「五箇条の訓戒」を遺し、小田原城にて死去。 |

甲斐で武田信虎が追放され、武田晴信(信玄)が家督を継ぐ。 |

4 |

第四章:房総半島への進出と第一次国府台合戦

武蔵国における最大のライバルであった扇谷上杉家を没落させた氏綱の次なる視線は、江戸湾を挟んだ房総半島(上総・下総・安房)へと注がれた。しかし、そこには関東の政治秩序を複雑化させるもう一つの要因、二人の「公方」の存在があった。

4-1. 二人の公方と房総の動乱

当時の関東には、室町幕府の出先機関として鎌倉に置かれた鎌倉公方の後継者を自認する二つの勢力が存在した。一つは下総国古河を本拠とする「古河公方」、もう一つは古河公方家から分かれ、下総国小弓城を拠点とした「小弓公方」足利義明である 17 。両者は関東の覇権を巡って激しく対立しており、関東の諸将はこの二つの勢力のいずれかに属して争っていた。

氏綱は、伝統的な権威を持つ古河公方・足利晴氏(義明の甥)と同盟を結んだ。一方、新興の小弓公方・足利義明は、房総の有力大名である安房の里見義堯らと結び、北条氏と敵対関係にあった 15 。房総半島は、さながら「古河公方・北条」陣営と「小弓公方・里見」陣営による代理戦争の様相を呈していた。氏綱は当初、里見氏の内紛(天文の内訌)に介入して里見義堯を味方につけるなど、巧みな外交手腕で優位に立ったが 15 、後に義堯が義明方に寝返るなど、情勢は極めて流動的であった 23 。

4-2. 国府台での決戦(1538年)

天文七年(1538年)10月、ついに両陣営の雌雄を決する時が来た。小弓公方・足利義明が、里見義堯や真里谷氏らを引き連れ、総勢約1万8千(諸説あり)の兵力で下総国府台(現在の千葉県市川市)に進軍した 23 。これに対し、氏綱は嫡男・氏康を伴い、約2万の軍勢を率いて江戸城から出陣し、これを迎え撃った 23 。

合戦に先立つ軍議において、連合軍の戦略は分裂した。副将格の里見義堯は、北条軍が太日川(現在の江戸川)を渡っている最中に奇襲をかけるべきだと進言した。しかし、自らの武勇に絶対の自信を持つ総大将・義明は、「敵を上陸させてから正々堂々と打ち破る」としてこの的確な進言を却下した 26 。この作戦対立は連合軍の士気に影を落とし、後の敗因の一つとなった。

一方、氏綱の戦術は冷静かつ巧妙であった。彼は一部隊を囮として先に渡河させ、義明の本隊を平地におびき寄せた。挟撃しようと前に出た義明軍の背後を、隠していた主力部隊が強襲するという完璧な挟撃策であった 17 。完全に氏綱の術中にはまった連合軍は総崩れとなり、奮戦したものの総大将の足利義明とその子・義純、弟・基頼らが次々と討死。ここに小弓公方は事実上滅亡した 17 。戦意を失った里見義堯は、義明を見殺しにする形で早々に戦場を離脱し、大きな損害を出すことなく安房へと撤退した 17 。

4-3. 戦略的勝利の果実 ― 関東の新たな秩序

第一次国府台合戦の勝利は、単に敵対勢力を一つ滅ぼしたという以上の、関東の政治秩序そのものを塗り替えるほどの絶大な戦略的価値を北条氏にもたらした。

その最大の成果は、同盟者である古河公方・足利晴氏から「関東管領」に補任されたことである 4 。もちろん、これは室町幕府による正式な任命ではなく、上野国には正統な関東管領である山内上杉憲政も存在していたため、あくまで古河公方陣営内での「私的」な任命に過ぎなかった 15 。しかし、関東の伝統的権威である古河公方から与えられたこの称号は、他の関東諸将に対して絶大な権威として機能した。氏綱は、既存の「公方-管領」という伝統的な政治秩序を、自らの武力によって再編し、その枠組みを巧みに利用して支配の正当性を確立したのである。

さらに氏綱は、この勝利を足がかりに、自らの地位をより盤石なものとした。天文八年(1539年)、娘の芳春院を古河公方・足利晴氏に嫁がせたのである 4 。これにより、彼は晴氏の岳父となり、関東の最高権威である足利家の「御一家」(一門)という身分をも手に入れた。もはや彼は単なる一戦国大名ではなく、関東の公的秩序の中核を担う存在となった。武力と権威を巧みに組み合わせる氏綱の政治手腕の真骨頂が、ここに見られる。

第五章:駿河への侵攻と独立大名への道 ― 河東の乱

関東での覇権を着々と固めていた氏綱であったが、その背後、西方の駿河国では、長年の同盟関係を根底から揺るがす地殻変動が起ころうとしていた。それは、後北条氏が名実ともに独立した戦国大名へと飛躍する、最後の試練の始まりであった。

5-1. 駿相同盟の破綻

後北条氏の祖・宗瑞は、今川家の内紛に介入し、今川氏親を当主の座に就けた功績で駿河に足がかりを得た。以来、後北条氏(伊勢氏)と今川氏は、主従に近い強固な同盟関係(駿相同盟)を維持してきた。天文五年(1536年)に今川家で再び家督争い(花倉の乱)が勃発した際も、氏綱は今川義元を支援し、その勝利に貢献している 30 。

しかし、その関係は翌天文六年(1537年)に突如として破綻する。家督を継いだばかりの今川義元が、北条氏と長年敵対関係にあった甲斐の武田信虎と電撃的に同盟(甲駿同盟)を結び、信虎の娘を正室に迎えたのである 4 。

この動きを、氏綱は自らへの「裏切り」と見なした。長年の共通の敵であった武田氏と、自分が支援したはずの義元が手を結んだことは、将来的に今川・武田が連合して北条領に攻め込んでくる危険性を意味していた。氏綱は激怒し、父・宗瑞の代から半世紀近く続いた今川氏との同盟関係を、即座に破棄した 19 。

5-2. 河東地域への電撃侵攻

氏綱の決断は迅速かつ大胆であった。彼は、花倉の乱でいまだ家中の足並みが乱れている今川家の隙を突き、ただちに駿河国東部、富士川以東の「河東地域」へと軍を進めた 5 。この一帯は、かつて父・宗瑞が今川氏から与えられた所領であり、後北条氏にとっては因縁の深い土地であった 30 。

氏綱の戦略は、単なる正面攻撃に留まらなかった。彼は巧みな調略を用い、今川家の支配に不満を持つ遠江国の堀越氏などを扇動して反乱を起こさせ、義元を東西から挟撃する形勢を作り出した 32 。東西に戦力を分断された今川軍は苦戦を強いられ、北条軍は優勢に戦いを進めた。氏綱は自ら出陣して富士川河口東岸の吉原城を占領し、これを前線拠点として河東一帯を制圧した 5 。この北条・今川間の約10年にわたる抗争は「河東の乱」と呼ばれる。

5-3. 乱の歴史的意義

この河東の乱は、後北条氏の歴史において、極めて重要な画期をなす事件であった。それは、後北条氏が名実ともに今川氏の支配下から脱却し、完全な独立大名として自己を確立したことを内外に宣言する「独立戦争」に他ならなかったからである。

父・宗瑞は、その生涯を通じて今川家の客将、あるいは有力な家臣という立場を崩さなかったとされる 12 。いわば、後北条氏の原点は今川家の被官であった。しかし、氏綱はこの河東の乱を通じて、父の代からの主従に近い関係性を、自らの武力によって完全に清算したのである 30 。これにより、後北条氏はもはや今川氏の風下に立つ存在ではなく、駿河の今川氏、甲斐の武田氏と並び立つ、関東・東海地方の三大勢力の一角としての地位を不動のものとした。偏諱を授かった主君の子と干戈を交え、その領地を奪う。これは、氏綱が歩んできた独立への道のりの、最終到達点であった。

第六章:領国経営の達人 ― 「禄寿応穏」の統治体制

北条氏綱の真価は、その軍事的手腕や外交戦略に留まらない。彼が最も卓越した才能を発揮したのは、むしろ領国経営の分野であった。彼は、武力で獲得した領地を、革新的な統治システムによって安定させ、強固な国家へと育て上げた。その統治哲学を象徴するのが、彼が創始した「虎の印判状」である。

6-1. 虎の印判状 ― 画期的な統治ツール

氏綱は家督を継承すると、ただちに「虎の印判状」と呼ばれる公印の使用を開始した 8 。これは、うずくまる虎の図形の下に「祿壽應穩(禄寿応穏)」の四文字が刻まれた朱印で、後北条氏の権威を象徴するシンボルとして、五代にわたって使用された 10 。

この印判状の画期的な点は、その運用方法にあった。氏綱は、「この虎の印判なき文書は、たとえ郡代や代官の花押があっても無効である」と定めたのである 7 。これは、地方の役人(郡代・代官)による恣意的な命令や不当な税の徴収を禁じ、大名(北条氏)の意志を、中間支配層を介さずに直接領民に伝えることを可能にする、驚くべきシステムであった。これにより、中世的な「人」を介した間接統治から、文書(法)に基づく近世的な直接統治への移行が図られた。これは、日本の統治史上でも極めて先進的な改革であり、一部の研究者からは「織田信長の領国経営よりも50年は進んでいた」とさえ評価されている 39 。

印文に刻まれた「禄寿応穏」―すなわち「人々の財産(禄)と生命(寿)が、まさに穏やかでありますように」という言葉は、民生の安定こそが国家の礎であるという氏綱の統治理念を示す、優れたスローガンでもあった 37 。これは領民の支持を集め、ひいては北条氏の強大な軍事力を支える源泉となった。

6-2. 税制と経済政策

氏綱は、統治システムの改革と並行して、領国の経済基盤を強化するための具体的な政策を推進した。

第一に、検地に基づく税制の確立である。彼は、代替わり検地で得たデータを基に、土地の生産性を銭の単位で評価する「貫高制」を整備した 41 。これにより、家臣に与える知行(給料としての土地)の価値と、それに応じて家臣が負担すべき軍役(兵士や武具の提供義務)の基準が明確化された。このシステムは、三代目・氏康の時代に『小田原衆所領役帳』として結実するが、その基礎を築いたのは紛れもなく氏綱であった 43 。

第二に、貨幣経済への対応である。当時、市場には品質の悪い「悪銭」が大量に流通し、経済を混乱させていた。氏綱は、悪銭の使用を禁じたり、良銭との交換比率を定めたりする「撰銭令」をたびたび発布し、貨幣価値の安定に努めた 45 。これは、戦国大名としては非常に先進的な経済政策であった。

第三に、インフラの整備である。彼は、領内に伝馬制度を整備し、公的な文書や物資を迅速に輸送するネットワークを構築した。これは、領内の物流を活性化させ、中央からの命令を隅々まで行き渡らせる上で大きな効果を発揮した 35 。

6-3. 司法制度と民衆との対話

氏綱の統治におけるもう一つの先進的な側面は、司法制度の整備に見られる。史料によれば、後北条氏は領民が中間支配者の不正などを大名に直接訴えることができる「目安箱」を設置していたことが確認されている 46 。これは、江戸幕府八代将軍・徳川吉宗が設置したことで有名だが、その先駆的な試みが、実に200年近く前の後北条氏の時代に行われていたのである。

この目安箱の制度は、領民の不満のガス抜きをするだけでなく、郡代や代官といった中間支配層の不正を牽制し、大名の直接支配を強化するという、極めて合理的な目的を持っていた 48 。民衆の声を直接聞く姿勢を示すことで、領民の支持を獲得し、領国の安定に大きく寄与した。

6-4. 首都・小田原の整備

関東支配の拠点として定めた小田原の都市整備も、氏綱の代から本格的に始まった 8 。後の氏康・氏政の代に、豊臣秀吉の大軍を迎え撃つために築かれた総延長9kmに及ぶ巨大城郭「総構え」はあまりにも有名だが、その基礎となる城と城下町の拡張は、氏綱の時代から着手されていたと考えられる。

近年の小田原市内の発掘調査では、戦国時代の地層から石組みで造られた上水道の遺構などが発見されており、当時の小田原が、他の戦国城下町と比較しても高度な都市計画に基づいて整備されていたことが明らかになっている 51 。氏綱は、小田原を単なる軍事拠点ではなく、政治・経済・文化の中心地たる「首都」として発展させるという、壮大なビジョンを持っていたのである。

第七章:文化と信仰の庇護者

氏綱は、冷徹な現実主義者であると同時に、文化や信仰の価値を深く理解する人物でもあった。彼は、寺社の再建や文化事業への投資が、民衆の心を掴み、自らの権威を高める上で極めて有効な手段であることを知っていた。

7-1. 鶴岡八幡宮の再建 ― 関東の守護者として

氏綱の治世における最大の文化事業は、大永六年の戦火で焼失した鎌倉・鶴岡八幡宮の再建であった 12 。この事業は天文元年(1532年)に始まり、完成までに約10年の歳月を要した一大プロジェクトであった。氏綱は、奈良の興福寺などから当代一流の宮大工を招聘し、関東各地の諸将にも奉加(寄付)を求めるなど、総力を挙げてこの再建に取り組んだ 18 。その詳細な記録は、八幡宮の供僧であった快元が記した日記『快元僧都記』に残されている 55 。

この大事業は、単なる信仰心の発露に留まるものではない。鶴岡八幡宮は、鎌倉幕府を開いた源頼朝ゆかりの神社であり、まさに関東武士の精神的支柱であった。その聖地を、よそ者と見なされていた北条氏が再興するという行為は、自らが源氏以来の関東の守護者の正統な後継者であることを天下に示す、極めて象徴的な意味を持っていたのである。

7-2. 文化人としての一面 ― 京都文化への憧憬

氏綱の文化への関心は、京都の中央文化界との交流にも見て取れる。彼は、当代最高の絵師とされた狩野元信に、有名な『酒伝童子絵巻』の制作を依頼している 58 。

特筆すべきは、その詞書(絵の説明文)を前関白・近衛尚通に、奥書を当代随一の文化人であった三条西実隆に依頼している点である 13 。これは、単なる絵巻の制作依頼ではなく、京都の最高峰の文化人たちとのパイプを築こうとする、高度な外交活動であった。それまで京都の貴族社会とほとんど接点のなかった氏綱が 59 、このような文化事業を通じて、自らを単なる関東の「田舎大名」ではない、文化を解する洗練された統治者として演出し、後北条氏のブランド価値を高めようとしたのである。これは、第二章で見た「北条」への改姓や官位獲得と軌を一にする、「権威の構築」戦略の一環であり、武力(ハードパワー)だけでなく、文化(ソフトパワー)をも駆使して後北条氏の地位を確立しようとした、氏綱の洗練された戦略眼を物語っている。

7-3. 人物像を語る逸話 ― 鰹と吉兆

氏綱の人物像を伝える興味深い逸話が、江戸時代初期に成立した軍記物『北条五代記』に記されている 7 。

天文六年(1537年)、氏綱が上杉朝定との合戦を前に、小田原沖で船遊びをしていたところ、一匹の鰹が勢いよく船の中に飛び込んできた。これを見た氏綱は大いに喜び、「これは『勝つ魚(かつうお)』である。まことの吉兆じゃ」と言って、すぐに肴にして味わったという 3 。そして、この後の河越城攻めに見事勝利したことから、北条家では出陣の際に鰹を食べるのが吉例となったと伝えられている 7 。

この逸話は、氏綱が単に縁起を担ぐ迷信深い人物であったことを示すものではない。むしろ、偶然の出来事を自軍の勝利と結びつけ、それを分かりやすい物語として家臣たちにアピールすることで、兵の士気を最大限に高める、優れた演出家・心理学者としての一面を物語っている 61 。戦国時代において、兵士の士気や「勢い」は、戦術以上に勝敗を左右する重要な要素であった。氏綱は、この出来事を「天が我々に味方している」という強力なメッセージに変換し、兵士たちに自信と団結心を与えた。これは、論理だけでは動かない人間の感情を巧みに操る、高度なリーダーシップの一例と言えよう。

終章:氏康への継承と歴史的評価

天文十年(1541年)7月、関東に確固たる地盤を築き上げた北条氏綱は、病のため小田原城でその生涯を閉じた。享年55 3 。しかし彼の仕事は、死の直前まで続いていた。それは、自らが築き上げた国家と統治哲学を、次代へと確実に継承させることであった。

8-1. 五箇条の訓戒 ― 統治哲学の集大成

死期を悟った氏綱は、同年5月、嫡男・氏康を枕元に呼び、一通の書置を授けた。後に「北条氏綱公御書置」として知られる、五箇条からなる訓戒状である 15 。

その内容は、氏綱の23年間にわたる治世の経験と、統治哲学の集大成ともいえるものであった 19 。

一、大将から侍に至るまで、義を最も大事にすること。義に背いて一国二国を切り取ったとしても、後世の恥辱となる。

一、侍から農民に至るまで、すべての人々を慈しむこと。世の中に捨てるべき人間など一人もいない。

一、驕らず、へつらわず、自らの身分相応の振る舞いをすること。

一、万事において倹約を心がけること。

一、勝ちが続くと必ず驕りの心が生じる。勝ってこそ兜の緒を締めよ。

特に、「義に違いては、たとひ一国二国切取たりといふ共、後代の耻辱いかゝ(義に背いては、たとえ一国二国を切り取ったとしても、後世の恥となるではないか)」という一節は、「切り取り強盗、勝手たるべし」とされた戦国の世にあって、驚くべき高い倫理観を示している 7 。

この遺訓の真に注目すべき点は、その継承のあり方にある。氏綱自身も、父・宗瑞から21箇条にわたる遺訓を受けており、それを忠実に守って家を発展させた 62 。そして、自らの経験を加えて、より普遍的な統治哲学へと昇華させ、文書という形で氏康に継承したのである。この「統治ノウハウの文書化と継承」というシステムこそ、多くの戦国大名家が代替わり時の家督争いや方針転換で衰退していく中で、後北条氏が五代にわたって安定した支配を維持できた最大の要因の一つであった。それは、当主個人のカリスマ性だけに依存しない、合理的で持続可能な統治システムを志向した後北条氏の先進性を象徴している。

8-2. 北条氏綱の再評価

北条氏綱は、父・宗瑞が武力で切り拓いた「領地」を、法と制度、そして権威によって統治される「国家」へと変貌させた、真の建設者であった 4 。

彼の治世における一連の行動―「北条」への改姓、虎の印判状による統治改革、関東管領職の獲得、鶴岡八幡宮の再建、そして今川氏からの完全独立―は、それぞれが独立した出来事ではなく、すべてが「後北条氏による関東支配の正当化と安定化」という一つの壮大な目標のために、相互に関連し合ったプロジェクトであった。

偉大な父・早雲と、武勇に優れた子・氏康の間にあって、氏綱の存在は確かに目立ちにくいかもしれない。しかし、彼が築いた強固な政治的、経済的、軍事的、そして思想的な基盤なくして、三代目・氏康の時代の最盛期は決して訪れなかった。北条氏綱は、二人の巨人の間に埋もれた凡庸な二代目などでは断じてない。後北条百年王国の礎を、その知力と胆力をもって築き上げた、最も重要な人物の一人として、今こそ再評価されるべきである。

引用文献

- 二代氏綱の北条改姓 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/005/

- 郷土士の歴史探求記事 その72 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2022/05/post-149e1d.html

- 北条氏綱の生涯 - 世界人物館 https://history.creation-of-life.com/hojo-ujitsuna

- 北条氏綱の遺言・五箇条の訓戒~義を専らに守るべし | WEB歴史 ... https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4116

- 「北条氏綱」初代早雲の跡を継ぎ、小田原城を拠点に初めて北条氏 ... https://sengoku-his.com/374

- 北条氏綱(ほうじょう うじつな) 拙者の履歴書 Vol.178~北条から関東の礎を築く - note https://note.com/digitaljokers/n/n40c903ee8573

- 北条五代にまつわる逸話 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/hojo/p17445.html

- 小田原城の歴史-北条五代 | 小田原城【公式】 https://odawaracastle.com/history/hojo-godai/

- 北条氏綱 https://www.lib.city.tsuru.yamanashi.jp/contents/history/another/jinmei/ujituna.htm

- 北条氏綱 http://ekondo.g.dgdg.jp/rekisi4/ujituna.html

- 後北条氏 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/key/gohoujoushi.html

- 後北条五代 北条早雲 北条氏綱 北条氏康 北条氏政 北条氏直 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=inetX0B5FbI&pp=ygUKI-WMl-aineawjw%3D%3D

- 郷土士の歴史探究記事 その71 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/post-e84dec.html

- 大日本古記録 後法成寺関白記三 - 東京大学史料編纂所 https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/syoho/42/pub_kokiroku-gohossyoujikanpakuki-3.html

- 北条氏綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E7%B6%B1

- 北条氏綱が造営した本殿と石垣 「六所神社」 http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2018/01/post-5712.html

- 「第一次国府台合戦(1538年)」北条氏が関東管領の地位を手に ... https://sengoku-his.com/192

- 第三章 戦国時代の福生市域とその周辺 https://www.lib.fussa.tokyo.jp/digital/digital_data/connoisseur-history/pdf/07/01/0018.pdf

- 北条氏綱 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/hojo-ujitsuna/

- 北条氏康 神奈川の武将/ホームメイト - 刀剣ワールド東京 https://www.tokyo-touken-world.jp/kanto-warlord/kanto-ujiyasu/

- 北条氏康の初陣① ~小沢原の戦い - マイナー・史跡巡り https://tamaki39.blogspot.com/2021/05/blog-post.html

- 北条五代記③ ~小沢原の戦いと勝坂 - マイナー・史跡巡り https://tamaki39.blogspot.com/2014/11/blog-post.html

- 国府台合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6

- 松戸駅前は戦国の古戦場?第一次国府台合戦と経世塚・足利義明 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/212037/

- 「里見義堯」千葉の房総半島を舞台に北条氏康と激闘を展開! 万年君と称せられた安房国の戦国大名 https://sengoku-his.com/1738

- 相模台城 第一次国府台合戦(相模台合戦)の激戦地 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/chiba/sagamidaijou.html

- 国府台城・北条VS里見の衝突舞台 https://ameblo.jp/bd20159/entry-12457885796.html

- 国 府 台 合 戦 - 江戸川区 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/9196/1-09.pdf

- 第一次国府台合戦 北条氏綱VS足利義明 / 北条が飛躍した戦い - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=gTiOaWq9OpE&pp=ygUHI-e-qeaYjg%3D%3D

- 河東一乱 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Katouichiran.html

- 「河東一乱」の経過 - 日本のお城 - FC2 http://shizuokacastle.web.fc2.com/pick_up/katouitiran.html

- 「河東の乱(1537-45年)」今川と北条が激突も、武田信玄の仲裁で和睦 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/451

- 河東の乱~関東三国志 武田 vs.今川 vs.北条 - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/705/

- 「後北条氏一族の群像」氏綱と河東の乱。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202403280010/

- 地味だけど優秀な二代目!北条氏綱とは? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tpYMcF7T-fE

- 北条氏ゆかり虎朱印 民の穏やかな暮らし願い | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース https://www.townnews.co.jp/0607/2022/01/01/606681.html

- 北条氏五代100年の歴史 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/hojo/p09347.html

- 日本中世の構造と戦国大名たち~その⑩ 北条家の場合・その堅実かつ緻密な領域支配 https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2023/04/04/105642

- 経済は戦国大名に学べ :「成長」か「分配」か 民の負担軽減で関東の大国 北条氏 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20211130/se1/00m/020/059000c

- 戦国北条家の判子行政: 現代につながる統治システム (958 - 読書メーター https://bookmeter.com/books/16605030

- 後北条氏の虎の印判状(丁亥八月十八日付) - 川崎市 https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000000745.html

- 【3 貫高制】 - ADEAC https://adeac.jp/tsurugashima-lib/text-list/d100010/ht030900

- #43 - 神奈川県立の図書館 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/043odawarashushoryouyakuchou.pdf

- 小田原衆所領役帳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E8%A1%86%E6%89%80%E9%A0%98%E5%BD%B9%E5%B8%B3

- 後北条氏の虎の印判状永禄元年五月十一日付 - 川崎市 https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000000738.html

- 北条氏康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E5%BA%B7

- 目安箱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%AE%E5%AE%89%E7%AE%B1

- 戦国北条家の判子行政 958 - 平凡社 https://www.heibonsha.co.jp/book/b528595.html

- れきたん歴史人物伝/将軍につながるホットライン 江戸に目安箱が設置される https://rekitan.net/person/140831.html

- 小田原城天守閣の北西、 JR東海道線を挟んだ場所にある八 幡山古郭東曲輪からの眺め。この辺りは北条氏の頃の城の中心 地だったと考えられ - 神奈川県ホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/documents/2055/08_t5c4.pdf

- #26 後北条氏と小田原|不二考匠 - note https://note.com/takamasa_jindoh/n/na3a485512424

- ご利用案内-刊行物 | 小田原城【公式】 https://odawaracastle.com/info/catalog/

- 小田原城とその城下 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/573897/1-20230323161444_b641bfc64a3d59.pdf

- 戦国大名:北条氏綱~後北条氏第二代当主~ https://www.yoritomo-japan.com/soun-ujituna.htm

- 北条氏綱が鶴岡八幡宮を再建した時のことについて詳しく知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000188956

- 郷土士の歴史探究記事 その18 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2018/02/post-8fc9.html

- #10 - 神奈川県立の図書館 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/010kaigensouzuki.pdf

- 郷土士の歴史探究記事 その61 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2021/03/post-ec2d71.html

- 狩野元信筆「酒伝童子絵巻」解釈の新たな試み 亀井若菜 https://usp.repo.nii.ac.jp/record/2000710/files/nbbo_2000710-01.pdf

- かつおぶしはゲンかつぎ|れきしーくんの知育歴史話 - note https://note.com/yokko9025/n/n52a3ffe4bfb5

- 受験中の食事の参考にしたい!北条氏綱は で戦に勝利?戦国時代の験担ぎ https://yummyyummy.jp/hojyo-katsuo/

- 勝って兜の緒を締めよ、北条氏綱の遺言 https://www.kamomesouzoku.com/16101885890679

- 北条氏綱公御書置 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E7%B6%B1%E5%85%AC%E5%BE%A1%E6%9B%B8%E7%BD%AE

- 辞世の句・歌 その25「吹きと吹く風な恨みそ花の春もみぢの残る秋あればこそ」(北条氏政) https://wakadokoro.com/learn/%E8%BE%9E%E4%B8%96%E3%81%AE%E6%AD%8C-%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E3%80%8C%E5%90%B9%E3%81%8D%E3%81%A8%E5%90%B9%E3%81%8F%E9%A2%A8%E3%81%AA%E6%81%A8%E3%81%BF%E3%81%9D%E8%8A%B1%E3%81%AE%E6%98%A5/