北致愛

北致愛は南部信義の子で、南部宗家の正嫡。父の死後、八戸信長の介入で家督を継げず、母方の剣吉氏を継ぎ剣吉城主となった。息子は南部氏重臣の北信愛。

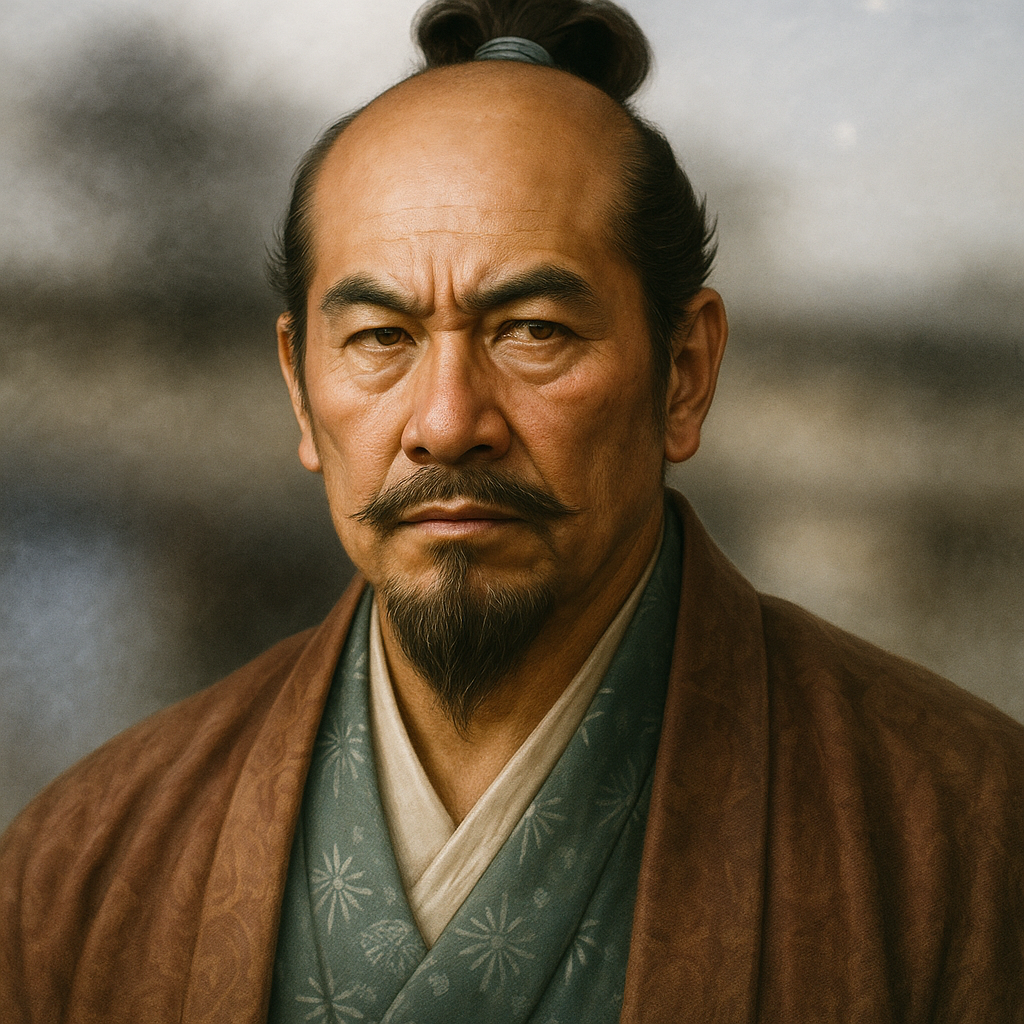

南部宗家の悲運の正嫡、北致愛 ― その生涯と歴史的実像の探求

序章:歴史の狭間に立つ武将、北致愛

日本の戦国史において、その名を後世に広く知られる武将がいる一方で、歴史の大きなうねりの中に埋もれ、断片的な記録の中にのみその存在を留める人物も少なくない。南部氏の家臣、北致愛(きた むねちか)は、まさに後者の典型と言えるだろう。彼の名は、単独で語られることは稀である。多くの場合、二つの重要な文脈において、その存在が言及されるに過ぎない。

第一に、近世盛岡藩の礎を築いた不世出の名家老、北信愛(のぶちか)、後の松斎の父としてである 1 。信愛は、南部氏中興の祖と称される南部信直を支え、内政・外交の両面でその手腕を振るい、南部氏の戦国大名としての地位を確立させた最大の功労者の一人である。致愛は、この偉大な息子の父という系譜上の位置づけによって、歴史にその名を刻んでいる。

第二に、そしてより劇的に語られるのが、南部宗家第21代当主・南部信義の正嫡でありながら、数奇な運命によって宗家の家督を継承し得なかった「悲劇の貴公子」としての物語である 4 。伝承によれば、致愛は父・信義が死去したまさにその翌日に生を受けた。この不運な出生のタイミングが、彼の運命を大きく狂わせ、本来継ぐべき南部宗家の家督から遠ざけられる原因になったとされている。

本報告書は、この北致愛という人物の生涯を、現存する史料を網羅的かつ批判的に検討することを通じて、徹底的に解明することを目的とする。特に、後世に語り継がれてきた「悲劇の物語」が、歴史的事実としてどこまで妥当性を持つのかを多角的に検証する。致愛の生涯を、単なる個人的な不運として片付けるのではなく、16世紀初頭の北奥羽における南部一族内の複雑な権力闘争の力学の中に位置づけ直し、彼の歴史的実像、そして彼をめぐる物語が形成された背景にまで深く迫りたい。本稿を通じて、歴史の狭間に生きた一人の武将の姿を浮き彫りにするとともに、歴史叙述そのものが持つ多層的な性格を明らかにすることを目指す。

第一章:北致愛の出自 ― 南部宗家と剣吉一族の血脈

北致愛の生涯を理解するためには、まず彼が受け継いだ二つの血脈、すなわち父方の三戸南部宗家と、母方の剣吉氏(北氏)について、当時の状況を把握する必要がある。彼の出自は、栄光と権勢、そして地方豪族としての確固たる地盤という、二つの側面を併せ持っていた。

第一節:父・南部信義の権勢と16世紀初頭の糠部郡

北致愛の父は、三戸南部氏第21代当主・南部信義(1462-1503)である 5 。信義が生きた15世紀後半から16世紀初頭にかけて、三戸南部氏はその勢力を大きく伸長させていた。信義は室町幕府から修理大夫(しゅりのだいぶ)の官位を授かっており、これは当時の奥羽地方の国人領主としては極めて高い官位であった 5 。近年の研究では、この官位は伊達氏や葛西氏といった奥州の有力大名に匹敵する「極官(その家が到達しうる最高の官職)」に近かったとされ、三戸南部氏が中央政権からも奥羽屈指の勢力として公認されていたことを示している 6 。致愛は、このような権勢を誇る大名の正嫡として、本来であれば輝かしい未来を約束されていたはずであった。

この時代の南部氏の支配領域の中心は、現在の青森県東部から岩手県北部にまたがる糠部郡(ぬかのぶぐん)であった 7 。しかし、その周辺は安東氏、斯波氏、葛西氏といった諸勢力と境を接しており、常に緊張関係にあった 7 。南部氏はこれらの勢力と時に領地を巡って争い、時に同盟を結びながら、巧みに勢力圏を維持・拡大していた。

この権勢を経済的に支えていたのが、古くからの特産品であった良質な馬(南部駒)と、領内で採掘される砂金であった 10 。これらは中央との交易における重要な輸出品であり、南部氏の富の源泉となっていた。また、太平洋に面した八戸湊などを拠点とする海上交易も、一族の経済基盤を支える上で欠かせない要素であったと考えられる 12 。北致愛が継承できなかった南部宗家の家督とは、単なる名誉職ではなく、このような強大な軍事力と豊かな経済力を背景とした、実質的な権力そのものであった。

第二節:母方の剣吉氏と「北」の姓の由来

致愛の母は、南部氏の一門である剣吉氏(けんよしし)の出身と伝えられている 4 。剣吉氏は、現在の青森県三戸郡南部町剣吉に本拠を置き、馬淵川沿いの丘陵に剣吉城を構える一族であった 16 。

この剣吉氏が、後に「北氏」と称されるようになる由来は、その地理的配置にある。『奥南旧指録』などの史料によれば、南部宗家の本拠であった三戸城(あるいはその前身とされる聖寿寺館)の北方に居館を構えていたことから、一族や家臣たちから敬意を込めて「北殿(きたどの)」と呼ばれ、やがてそれが姓として定着したとされる 2 。これは、本城の四方に有力な一門を配置して守りを固めるという、戦国大名によく見られる城下町形成および防衛戦略の一環であった可能性が高い。南部氏には北氏の他にも、同様に南氏や東氏といった方角を姓とする一門が存在したことが、この推測を裏付けている 2 。

剣吉城は、馬淵川に沿った交通の要衝に位置しており、特に八戸方面からの脅威に対する関門としての戦略的価値は極めて高かった 20 。宗家の家督争いに敗れた致愛が、後にこの剣吉城の主、すなわち北氏の当主となったことは、彼が単に「追放」されたのではなく、南部一門内の勢力再編の一環として、血統的価値を認められ、重要な拠点に配置されたという側面も持っていたことを示唆している。

このように、北致愛は中央からも認められた奥州の有力大名・南部信義の正嫡という最高の血統と、宗家の防衛の一翼を担う有力な一門・剣吉氏の血という、二重に由緒ある出自を持っていた。このことが、彼の生涯をめぐる悲劇の物語に深みを与え、また後世の歴史叙述において重要な意味を持つことになるのである。

第二章:家督継承問題の深層 ― 運命の悪戯か、政争の帰結か

北致愛が南部宗家の家督を継げなかった理由として、伝承は「父の死の翌日に生まれた」という運命の悪戯を強調する。しかし、当時の武家社会の相続慣習と、南部一族内に渦巻いていた政治的力学を詳細に分析すると、その背後にはより複雑で、人間的な思惑に満ちた政争の構図が浮かび上がってくる。

第一節:父の急逝と胎児の相続権 ― 伝承の検証

致愛の悲劇を象徴する物語の核心は、父・信義が文亀3年(1503年)5月24日に41歳で急逝し、致愛がその翌25日に誕生したという、あまりにも不運なタイミングにある 4 。この「一日」の差が、彼の運命を決定づけたというのが、一般的な伝承である。

しかし、この伝承を史実として鵜呑みにするには、いくつかの疑問点が存在する。まず、室町時代から戦国時代にかけての武家の家督相続は、必ずしも厳格な長子単独相続が確立していたわけではなかった。鎌倉時代の分割相続の慣習も根強く残っており、一族の統率者たる惣領の地位は、当主の指名や一族の有力者による合議によって決定されることも少なくなかった 22 。嫡男であっても、器量に問題があれば弟や叔父が継ぐ例は各地で見られた。

さらに重要なのは、胎児の相続権の扱である。現代の民法では、相続において胎児は生まれたものとみなされる規定が存在するが 22 、当時の武家社会において、当主の死後に生まれた子(遺腹の子)の相続権を明確に規定した法や、統一された慣習があったわけではない。しかし、遺腹の子が家督を継いだ事例は皆無ではなく、例えば相馬氏では、当主の死後に幼少の子が家督を継ぎ、祖父が後見人となるケースも見られる 25 。したがって、「生まれていなかった」こと自体が、家督継承の絶対的な欠格事由になったとは断定しがたい。

むしろ、この「誕生日の不運」という物語は、あまりに劇的であるがゆえに、事態の真相を覆い隠すための、後世に創られた説明である可能性を疑うべきであろう。真の原因は、別のところ、すなわち政治的な力関係にあったと考えるのが自然である。

第二節:叔父・南部政康の家督継承と八戸信長の介入 ― 政争の実態

信義の死後、南部宗家の家督を継いだのは、信義の弟(一説には兄とも)である南部政康であった 5 。政康もまた、室町幕府8代将軍・足利義政から偏諱(名前の一字を賜ること)を受けるなど、一門の中で有力な人物であったことは間違いない 26 。しかし、信義に正嫡たる致愛が(胎児としてではあるが)存在したにもかかわらず、なぜ叔父の政康が家督を継ぐことになったのか。

その鍵を握る人物として、複数の史料が一致して挙げるのが、有力庶流・八戸氏の当主であった八戸信長の存在である。『南部信義』の略歴には、致愛が惣領に就任できなかった理由として「八戸信長の横槍によって」と明確に記されている 4 。

この八戸氏(根城南部氏)は、単なる分家ではなく、三戸南部氏と勢力を二分する、あるいは時に凌駕するほどの力を持った一族であった。近年の歴史研究では、そもそも南部氏の宗家(嫡流)は、南北朝時代に南朝方として活躍した八戸氏であり、三戸氏は後に北朝方について台頭した分家であるという説も有力視されている 6 。八戸信長 30 は、この強大な一門を率いる当主として、宗家の家督決定に絶大な影響力を行使できる立場にあった。

これらの事実を総合すると、致愛の家督問題の真相が見えてくる。すなわち、これは「運命の悪戯」などではなく、「三戸宗家当主・信義の急死という権力の空白を好機と捉えた、八戸氏による巧みな政治介入」であった可能性が極めて高い。八戸氏にしてみれば、信義の権勢を直接受け継ぐ強力な嫡男が当主となるよりも、自分たちの影響下に置きやすいであろう政康を擁立する方が、南部一族内での主導権を維持、あるいは拡大する上で遥かに好都合であった。胎児である致愛の存在は、この政治的判断を正当化するための格好の口実として利用されたのかもしれない。

第三節:史料批判 ― 創られた「悲劇の貴公子」像

致愛をめぐる「悲劇の物語」は、後世に編纂された史料によって形成され、増幅されてきた側面が強い。これらの史料の成立背景と編纂意図を批判的に検討することは、歴史の真相に迫る上で不可欠である。

致愛の物語を比較的詳細に伝える『参考諸家系図』や『奥南旧指録』といった史料は、いずれも江戸時代の中期から後期にかけて、盛岡藩の命によって編纂されたものである 14 。これらの編纂事業には、明確な政治的意図が存在したと考えられる。その最大の目的は、盛岡藩の支配体制の正当性を確立することにあった。

その鍵となるのが、致愛の孫にあたる南部信直(盛岡藩初代藩主・利直の父)の存在である。信直は、南部晴政・晴継父子の死後、九戸氏をはじめとする反対勢力との激しい家督争いの末に当主の座に就いた人物である 33 。そのため、彼の家督継承の正当性をいかにして権威づけるかは、江戸時代の盛岡藩にとって極めて重要な課題であった 6 。

ここで重要になるのが、信直を終始一貫して支え、その家督継承と南部氏統一に最大の功績を挙げた家臣、北信愛(致愛の息子)の存在である 2 。盛岡藩としては、藩祖・信直の権威を高めると同時に、その第一の功臣である北氏の家格と由緒を顕彰する必要があった。

この二つの目的を同時に達成するための、極めて効果的な物語装置が、「北信愛の父・致愛は、本来ならば南部宗家を継ぐべき正嫡であったが、悲運によってその座を追われた」というストーリーであった。この物語によって、北信愛は単なる庶流の家臣ではなく、「正統な血を引く悲劇の貴公子の息子」という、極めて高貴な出自を持つ人物として位置づけられる。そして、そのような高貴な血筋の信愛が支持した信直の家督継承は、より一層正当なものとして輝きを増すのである。戦国大名や近世大名家が、自らの権威を高めるために系図を操作したり、由緒を飾る物語を創造したりすることは、広く見られる現象であった 34 。

以上の分析から、北致愛の家督継承問題は、16世紀初頭の南部氏が、単一の絶対権力者によって統治された組織ではなく、三戸・八戸・九戸といった有力な一門(熊谷隆次氏の言う「一家」)の連合体であり、宗家の家督すらそのパワーバランスによって左右される、極めて流動的な政治体であったことを如実に示している 37 。致愛の物語は、この複雑な政治力学の産物であり、また後世の政治的要請によって再構成された歴史叙述の好例と言えるのである。

|

表1:北致愛の出自に関する主要史料とその内容・性格 |

|

|

|

|

|

史料名 |

成立年代 |

編纂者/主体 |

致愛に関する記述内容(要約) |

史料としての性格・批判的注釈 |

|

『南部信義』(Wikipedia) |

現代 |

不特定多数 |

文亀3年に父信義が死去した翌日に誕生。八戸信長の横槍で惣領になれず、母方の北家に追いやられたと記述 5 。 |

複数の二次史料を基にしているが、特に『参考諸家系図』等の江戸期編纂物の影響が強い。一次史料ではない。 |

|

『参考諸家系図』 |

文久元年(1861) |

盛岡藩(星川正甫) |

南部信義の子・致愛として記述。信義没後に生まれ、外祖父の剣吉五郎に養育されたとする 14 。 |

江戸時代末期の編纂物。盛岡藩士の家系を網羅しており、特に藩祖信直の功臣である北氏の由緒を飾る意図が見られる可能性がある。同時代史料ではないため、記述の信頼性には慎重な検討が必要。 |

|

『奥南旧指録』 |

江戸時代中期か |

不明(南部藩関係者か) |

北氏の祖を南部時実の四男としつつ、信愛の父・致愛を信義の子とする 14 。 |

南部氏の伝承や旧事を集めた記録集。軍記物語的な性格が強く、史実と伝承が混在している。編纂意図や成立過程に不明な点が多く、史料批判が不可欠。 |

|

『八戸家伝記』 |

江戸時代初期~中期 |

八戸(遠野)南部家 |

信直と晴政の対立時に、北信愛が信直を庇護した経緯を記すが、致愛の家督問題への直接的な言及は少ない 29 。 |

八戸氏側の視点で書かれた記録。三戸南部氏とは異なる立場からの記述が含まれ、比較検討することで歴史の複眼的な理解が可能になる。ただし、これも自家の正当性を主張する意図を含む。 |

|

『寛永諸家系図伝』 |

寛永18年(1641) |

江戸幕府 |

南部氏の公式系図として幕府に提出されたもの。信直が晴継の従弟として家督を継いだことを記す 34 。 |

幕府に提出された公式記録であり、一定の信頼性はあるが、提出した大名家側の意図(不都合な事実の隠蔽や系譜の美化)が反映されている可能性を常に考慮する必要がある。 |

|

表2:南部氏家督継承と北致愛関連年表 |

|

|

|

|

|

|

西暦(和暦) |

三戸南部氏 |

八戸南部氏 |

北致愛 |

北信愛 |

関連事項 |

|

1462 (寛正3) |

南部信義、誕生 5 。 |

|

|

|

|

|

1490年代 |

|

八戸政経の子として信長が活動。将軍足利義政に出仕 30 。 |

|

|

|

|

1501 (文亀1) |

20代当主・信時が死去し、信義が家督継承 5 。 |

|

|

|

|

|

1503 (文亀3) |

5月24日、信義が41歳で死去 5 。弟の政康が家督を継承 5 。 |

八戸信長が家督継承に介入(横槍)したとされる 4 。 |

5月25日、誕生 4 。 |

|

|

|

1504-20 (永正年間) |

|

|

剣吉城を築城したとの伝承あり 16 。母方の剣吉氏を継ぎ、北氏の祖となる。 |

|

|

|

1508 (永正5) |

|

八戸信長、死去か 30 。 |

|

|

|

|

1523 (大永3) |

|

|

|

嫡男として誕生 1 。 |

|

|

1540 (天文9) |

|

|

家督を信愛に譲り隠居。同年中に死去したとされる 3 。 |

父の死により家督を継承。剣吉城主となる 1 。 |

|

|

1571 (元亀2) |

南部晴政と養嗣子・信直の対立が激化(屋裏の変) 3 。 |

|

|

南部信直を保護し、晴政と対立 3 。 |

|

|

1582 (天正10) |

晴政・晴継父子が相次いで死去。信直が家督を継承 28 。 |

八戸政栄が信直の家督継承を支持 33 。 |

|

信直の家督継承に尽力し、重臣筆頭となる 2 。 |

|

第三章:剣吉城主としての致愛

南部宗家の家督争いに敗れた北致愛は、歴史の表舞台から姿を消す。しかし、彼の人生が終わったわけではない。彼は母方の血筋を頼り、剣吉の地で一領主として新たな道を歩むことになった。記録は断片的であるが、そこから彼の後半生を可能な限り復元する。

第一節:北家当主としての半生

南部宗家の家督が叔父・政康に渡った後、致愛は母方の実家である剣吉氏に庇護され、やがてその家督を継承、剣吉城主となった 4 。これは、彼が政治闘争の敗者として完全に権力を剥奪されたわけではなく、南部一門の有力な構成員として、一定の地位と所領を安堵されたことを意味している。彼の持つ「信義の嫡男」という血統的価値は、たとえ宗家を継げなくとも、なお一門内で無視できない重みを持っていたのであろう。

一部の資料では、致愛が永正年間(1504年~1520年)に剣吉城を築城したと伝えられている 16 。これが事実であるとすれば、彼は単に既存の城に入っただけでなく、自らの新たな本拠として城郭を整備・拡張したことになる。しかし、剣吉城そのものの正確な築城年代は不明な点が多く、また城跡の発掘調査では縄文時代の遺構や遺物が主に出土しており、戦国期の城郭としての具体的な規模や構造は、現時点では十分に解明されていない 40 。

剣吉城主としての致愛の具体的な治績に関する記録は、残念ながら皆無に等しい。これは、彼が南部氏全体の歴史を左右するような大規模な政治的・軍事的活動には関与せず、剣吉周辺を知行する一地方領主としての生涯に徹したことを示唆している。宗家を継ぐという野心を持つこともなく、あるいは持つことを許されず、北の地の領主として静かに時を過ごしたのかもしれない。彼の沈黙の半生は、記録が勝者や中央の権力者に偏りがちな戦国史の常を物語っている。

第二節:隠居と死、そして息子・信愛への継承

致愛の後半生に関する数少ない記録の一つが、その終焉についてである。彼は天文9年(1540年)前後に、嫡男である信愛に家督を譲って隠居し、その後まもなく死去したと伝えられている 3 。生年から逆算すると、没年は38歳前後となり、当時としても比較的若くしてこの世を去ったことになる。

北致愛の生涯は、それ自体が歴史を大きく動かすものではなかったかもしれない。しかし、彼が後世に残した最大の功績は、息子である北信愛(1523-1613)という傑出した人物を世に送り出したことであると言える。信愛は父の跡を継いで剣吉城主となり 1 、やがて南部氏内部で南部晴政と養嗣子・信直の対立が激化すると(屋裏の変)、一貫して信直を保護・擁立し、歴史の表舞台に躍り出る 2 。信直が家督を継いだ後は、その懐刀として内政・外交に辣腕を振るい、九戸政実の乱の鎮圧や花巻城代としての活躍など、南部氏の近世大名への脱皮を決定づけた。

この観点から見れば、致愛の人生は、南部氏の歴史における重要な結節点であったと言える。彼が南部宗家の血を北氏にもたらし、その血統と家基を息子・信愛に継承させたこと。それこそが、結果的に南部氏の歴史における大きな転換点、すなわち信直による領国統一と、近世盛岡藩の成立へと繋がる遠因となったのである。彼の存在なくして、名宰相・北信愛の活躍はあり得なかった。致愛は、自らは歴史の主役となることなく、次代の主役を育むという、静かながらも決定的な役割を果たしたのである。

結論:歴史的実像と物語の狭間で

本報告書では、戦国時代の武将・北致愛の生涯について、現存する史料を基に多角的な分析を行った。その結果、彼の歴史的実像は、後世に創られた「悲劇の貴公子」という物語の影に、複雑な様相を隠していることが明らかになった。

第一に、致愛が南部宗家の家督を継げなかった原因は、「父の死の翌日に生まれた」という運命の悪戯などではなく、南部一族内の熾烈な権力闘争の帰結であった可能性が極めて高い。三戸宗家当主・南部信義の急死という権力の空白期に、当時、宗家と比肩する、あるいは凌駕する勢力を有していた八戸氏の当主・八戸信長が政治的に介入し、信義の直系である致愛ではなく、より自らの影響下に置きやすい叔父・政康を擁立した。これが、家督継承問題の真相であったと結論付けられる。

第二に、致愛の悲劇的な物語は、江戸時代に盛岡藩の支配体制と権威を確立するという、明確な政治的意図のもとに形成された可能性が高い。藩祖と位置づけられる南部信直の家督継承の正当性と、その信直を支えた第一の功臣・北信愛の由緒を同時に高めるため、「信愛の父・致愛は、本来宗家を継ぐべき正統な血筋であった」という物語が強調され、定着していった。これは、歴史が常に勝者によって、また後世の政治的要請によっていかに「語られ、創られていくか」を示す、示唆に富んだ事例である。

第三に、家督争いに敗れた致愛のその後の人生は、記録に乏しい。彼は母方の剣吉氏を継ぎ、北氏の祖として剣吉城主の座に就いたが、歴史の表舞台で大きな役割を果たすことなく、一地方領主として静かな生涯を送ったと考えられる。彼の歴史的実像は、この「記録の沈黙」そのものにあると言えるかもしれない。

しかし、歴史における彼の価値は、決して小さなものではない。致愛は、自らは歴史を動かす存在ではなかったが、その息子である北信愛という、南部氏の歴史を決定的に動かす人物を後世に残した。彼が南部宗家の血を北氏にもたらし、その家基を信愛に継承させたことが、間接的に南部氏の統一と近世盛岡藩の成立へと繋がったのである。

最終的に、北致愛の生涯は、我々に多くのことを教えてくれる。それは、戦国時代という激動の時代における一個人の運命の非情さ、武家社会における家督相続の複雑さ、そして何よりも、史料に残された記述の裏にある政治的力学を読み解くという、歴史研究の重要性である。彼は、歴史の主役ではなかったかもしれないが、歴史の深層を理解するための、貴重な水先案内人なのである。

引用文献

- 花巻市博物館HP https://www.city.hanamaki.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/241/dayori_71.pdf

- 北信愛 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KitaNobuchika.html

- 北信愛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%BF%A1%E6%84%9B

- 北致愛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E8%87%B4%E6%84%9B

- 南部信義 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E4%BF%A1%E7%BE%A9

- 攻城団テレビで南部氏の歴史について話をしました https://kojodan.jp/blog/entry/2024/02/16/175728

- 南部藩発祥の地 - 青森県南部町ホームページ https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/1842.html

- 岩手の室町時代から戦国時代の勢力図!大崎氏と斯波氏の時代を経て南部氏と伊達氏が台頭する! (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/16771/?pg=2

- 郷土歴史倶楽部(大崎領郡内動向 - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/oosakilocaltouda100.html

- 十和田市と馬の歴史について https://towakomyu.com/tourist-spot/the-history-of-towada-city-and-horses/

- 旧天間林村 村史上巻 近世 - 七戸町 http://www.town.shichinohe.lg.jp/kouhou/file/%E5%A4%A9%E9%96%93%E6%9E%97%E6%9D%91%E5%8F%B2_%E7%AC%AC%E4%B8%8A%E5%B7%BB_%E7%AC%AC4%E7%B7%A8.pdf

- 十三湊を制して栄えた安藤氏と室町期に台頭した南部氏の争い (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/20726/?pg=2

- 安藤氏の通説と議論 下国安東氏ノート~安東氏500年の歴史 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page11

- 北氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B0%8F

- 剣吉城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.kenyoshi.htm

- 剣吉城(青森県三戸郡)の詳細情報・口コミ - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/222

- 青森歴史街道探訪|津軽と南部の歴史 http://aomori-kaido.com/rekishi-kaido/contents_na/18.html

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B0%8F#:~:text=%E3%82%82%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%89%A3%E5%90%89%E6%B0%8F,%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82

- 北尾張信愛 - 近世こもんじょ館 https://www.komonjokan.net/cgi-bin/komon/kirokukan/kirokukan_view.cgi?mode=details&code_no=51219

- 近世こもんじょ館-【れぽーと館】 https://www.komonjokan.net/cgi-bin/komon/report/report_view.cgi?mode=details&code_no=58

- 第88回:剣吉城(北信愛が治めた地) https://tkonish2.blog.fc2.com/blog-entry-92.html

- コラム~家督相続・胎児の相続権 https://www.lawyer-mn.com/?p=477

- 武家の家督相続 - 見本 https://www.umenoyaissei.com/bukenokatokusouzoku.html

- 相続の基礎について - 司法書士・行政書士 高澤事務所(千葉市中央区椿森) https://www.takazawa-lo.com/service/real_estate_registration/fundamental_of_inheritance/

- 同慶寺にねむる相馬家当主エピソード集 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/61/6150/61501/4/23000.html

- 南部政康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%94%BF%E5%BA%B7

- 部 糠部 郡 中 夫 - 岩手大学リポジトリ https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/record/10500/files/rss-n3p49-61.pdf

- 南部晴政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%99%B4%E6%94%BF

- 根城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.nejoh.htm

- 八戸信長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%88%B8%E4%BF%A1%E9%95%B7

- 参考諸家系図 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%82%E8%80%83%E8%AB%B8%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E5%9B%B3

- 参考諸家系図 解題 https://www.library.pref.iwate.jp/ihatov/no1/html1/b20/index.html

- 南部信直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E4%BF%A1%E7%9B%B4

- 近世こもんじょ館-【れぽーと館】 https://www.komonjokan.net/cgi-bin/komon/report/report_view.cgi?mode=details&code_no=9&start=

- 編纂物は、ある歴史上のできごとについて、それが記録された段階に おける伝承や歴史事象の把握状況を伝える一方で、その性質上、記録者 https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/5579/files/HirodaiKokushi_140_19.pdf

- 戦国大名は経歴詐称する | 柏書房株式会社 https://www.kashiwashobo.co.jp/book/9784760155576

- 3− 1 日本史 1 11 8 0 https://www2.sal.tohoku.ac.jp/eval/15/15.pdf

- 近世こもんじょ館 https://komonjokan.net/cgi-bin/komon/index.cgi?cat=QandA&mode=details&code_no=168&start=

- 南部根元記 - 近世こもんじょ館 きろく解読館 https://www.komonjokan.net/cgi-bin/komon/kirokukan/kirokukan_view.cgi?mode=details&code_no=44107

- 研 究 紀 要 - 青森県埋蔵文化財調査センター https://www.ao-maibun.jp/book/pdf/kiyou_06.pdf

- 名川町剣吉荒町遺跡発掘調査報告書 - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/62087

- 剣吉荒町遺跡 - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/35094