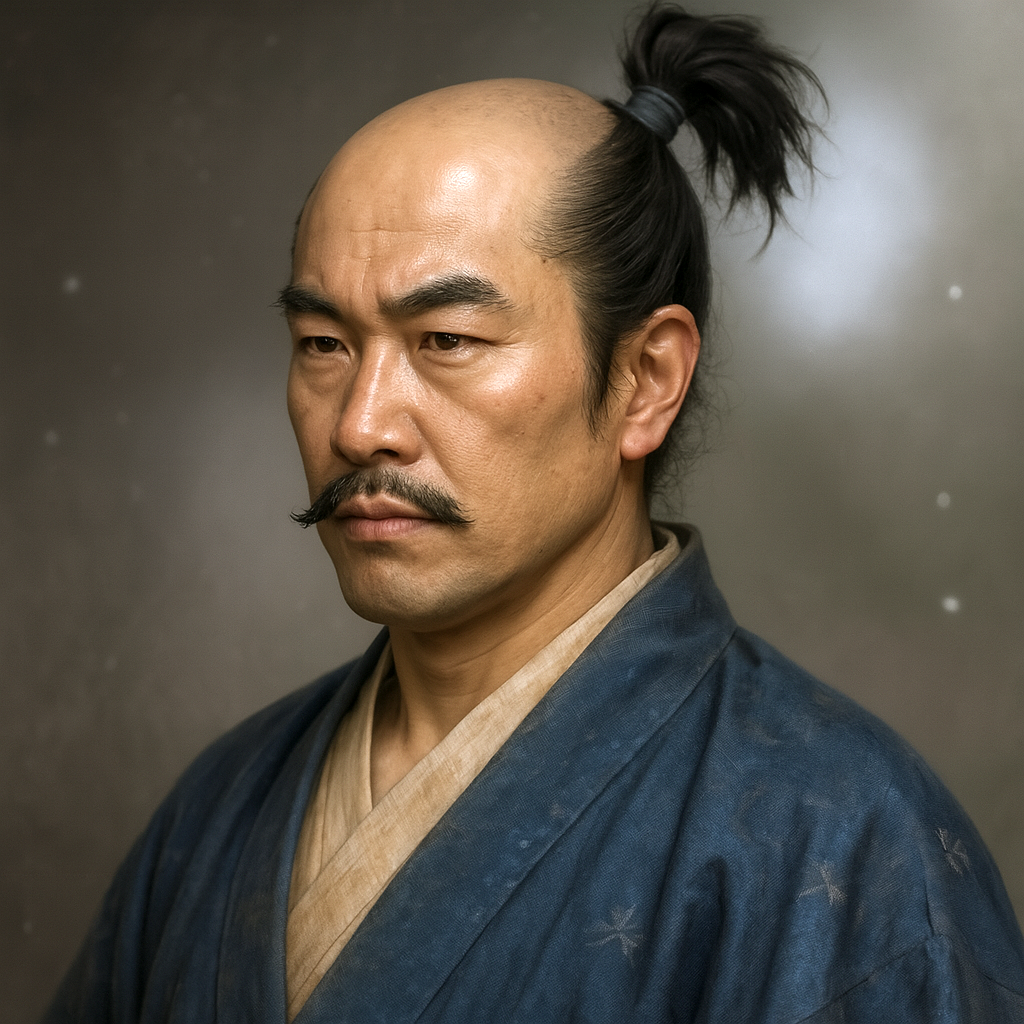

千葉昌胤

千葉昌胤は戦国期千葉氏当主。小弓公方と戦い、北条氏と同盟し勝利。しかし、その代償に千葉氏は独立性を失い、北条氏に従属した。

戦国期下総の舵取り:千葉昌胤の生涯と決断

序章:戦国期下総における千葉昌胤の位置づけ

戦国時代の武将、千葉昌胤(ちば まさたね、1495年 - 1546年)の治世は、桓武平氏の名門として鎌倉時代以来、下総国に絶大な権威を誇ってきた千葉氏の歴史において、決定的な転換点であった 1 。彼の生きた時代は、室町幕府の権威が失墜し、関東における伝統的な支配体制、すなわち古河公方と関東管領を中心とする秩序が大きく揺らいでいた。その権力の真空地帯に、伊豆・相模から新興勢力である後北条氏が急速に関東へ進出し、既存の勢力図を根底から覆そうとしていたのである 3 。

昌胤は、この伝統的権威の弱体化と新興勢力の台頭が激しく交錯する、まさに激動の時代の渦中に千葉氏の当主として立っていた。彼は、一族の存亡そのものを賭けて、極めて困難かつ重大な政治的・軍事的決断を次々と下さなければならない立場に置かれた。本稿では、千葉昌胤の生涯を丹念に追うとともに、彼が直面した危機の本質、そして彼が下した決断が、名門千葉氏のその後の運命に如何なる影響を及ぼしたのかを、当時の関東の複雑な政治力学の中に位置づけながら、徹底的に分析・考察するものである。

第一章:名門千葉氏の系譜と昌胤の出自

A. 桓武平氏の名流としての千葉氏

千葉氏の歴史は、平安時代末期に遡る。桓武平氏良文流の流れを汲む平常重が、下総国千葉郷を本拠としたことにその起源を発する 2 。その子である千葉常胤(ちば つねたね)の代に、一族の運命は大きく飛躍する。治承4年(1180年)、伊豆で挙兵した源頼朝が石橋山の戦いに敗れて安房国へ逃れてくると、常胤は一族を率いていち早くこれに参じ、その後の源平合戦や奥州合戦で多大な軍功を挙げた 2 。この功績により、頼朝から「父」とまで呼ばれるほどの絶大な信頼を得た常胤は、鎌倉幕府の創設に大きく貢献し、千葉氏は御家人の筆頭格としての不動の地位を確立したのである 4 。

室町時代に入ってもその権勢は衰えず、下総国の守護職を世襲し、鎌倉府においても重きをなす関東有数の名門大名として君臨し続けた 6 。千葉介(ちばのすけ)という称号は、単なる通称ではなく、幕府や鎌倉府の公文書にも用いられる公的なものであり、その権威の高さを示している 8 。

B. 享徳の乱と千葉宗家の動揺

しかし、15世紀半ばに関東全域を巻き込んだ大乱「享徳の乱」が勃発すると、千葉氏の盤石に見えた体制も大きく揺らぐことになる。この乱において、千葉一族は鎌倉公方(後に古河公方)足利成氏を支持する勢力と、室町幕府および関東管領上杉氏を支持する勢力に分裂し、激しい内紛を繰り広げた 6 。この骨肉の争いの果てに、康正元年(1455年)、千葉氏の正統な宗家であった千葉胤直・胤宣父子は滅亡に追い込まれた 10 。

この宗家の滅亡という未曾有の事態の後、古河公方・足利成氏の強力な後ろ盾を得て千葉氏の家督を継承したのが、宗家の叔父にあたる馬加康胤(まくわり やすたね)の系統であった 10 。千葉昌胤は、この内乱を経て千葉氏の主導権を握った「馬加千葉氏」の直系の子孫にあたる。この事実は、昌胤の代の千葉氏が、鎌倉時代の常胤が築いたような一枚岩の絶対的な権力基盤の上に立っていたのではなく、内乱と事実上の家督簒奪を経て成立した、いわば「新体制」であったことを意味する。彼の権力基盤には、常に正統性を問われかねない潜在的な脆弱性が内包されていた。この内部事情こそ、後に彼が外部勢力である後北条氏との連携を強く志向する遠因の一つとなったと解釈することができる。

C. 父・勝胤の治世と昌胤の誕生

昌胤の父である第23代当主・千葉勝胤(ちば かつたね、1471年 - 1532年)の時代、千葉氏は本佐倉城(現在の千葉県印旛郡酒々井町)を本拠とし、安定した領国経営を行っていた 13 。勝胤は、自らの名を冠した勝胤寺を建立するなど寺社の保護に努め、城下町の整備を進めた 7 。また、彼は和歌にも通じた文化人であり、その周辺には「佐倉歌壇」とも称される文芸サークルが形成されるなど、本佐倉城は下総における政治・文化の中心地として栄えた 15 。

千葉昌胤は、明応4年(1495年)5月10日、この勝胤の嫡男として生を受けた 1 。奇しくもこの年は、伊勢宗瑞(後の北条早雲)が小田原城を奪取し、後に関東の勢力図を塗り替える後北条氏がその第一歩を記した年であり、昌胤の生涯が関東の新たな時代の幕開けと同期していたことは象徴的である 17 。

永正6年(1509年)、父・勝胤が隠居・出家したことに伴い、昌胤は14歳で形式的に家督を継承した 1 。しかし、当時の慣例として、実権は依然として「大御所」的な立場の勝胤が掌握し続けていた 1 。このような二頭政治的な体制は、戦国期の家督継承が一筋縄ではいかない複雑なものであったことを示している。昌胤が名実ともに千葉氏の全権を掌握するのは、父・勝胤が死去する享禄5年(1532年)を待たなければならなかった 1 。

第二章:分裂する関東と小弓公方の台頭

A. 古河公方家の内紛と周辺勢力の動向

昌胤が家督を継いだ頃の関東は、古河公方家における深刻な内紛によって、政治的混乱の極みにあった。第2代古河公方・足利政氏と、その嫡男である高基との間での父子対立、いわゆる「永正の乱」が勃発し、関東の諸将はこの争いに巻き込まれ、二派に分かれて争った 1 。最終的にこの争いは高基の勝利に終わり、彼は父・政氏と弟の義明を追放して、第3代古河公方の座に就いた。千葉氏当主となった昌胤は、この正統な古河公方である高基を支持する立場を明確にした 1 。

しかし、この内紛は新たな火種を生む。追放された高基の弟・義明(初めは鶴岡八幡宮の僧侶で空然と名乗っていた)は、還俗して武士となり、上総国の有力国人であった真里谷(まりやつ)氏に擁立されたのである 18 。真里谷氏は、足利義明という「貴種」を旗頭に掲げることで、自らの勢力拡大を画策した。こうして義明は、兄・高基に対抗する勢力の中核として、関東の政治史の表舞台に登場することになる。

B. 小弓城の陥落と「小弓公方」の成立

永正14年(1517年)頃、足利義明と真里谷氏の連合軍は、千葉氏の領国にとって極めて重要な拠点を攻撃した。それは、千葉氏の筆頭重臣であった原氏が守る小弓城(現在の千葉市中央区生実町・緑区おゆみ野一帯)であった 1 。この攻撃によって小弓城は陥落し、城主の原氏一族は滅亡の憂き目に遭う 17 。

小弓城を手に入れた足利義明は、ここを「小弓御所」と称し、自ら「小弓公方」を名乗って公然と兄・高基に対抗する第二の公方として自立した 19 。この「小弓公方」の成立は、千葉氏にとって単なる一城の失陥以上の、深刻な意味を持つ大事件であった。それは、千葉氏がその権威の拠り所としてきた「古河公方体制」そのものへの挑戦であり、何よりも千葉氏発祥の地であり本拠地(亥鼻)に隣接する戦略的要衝を、敵対勢力に奪われたことを意味した。この脅威は千葉氏の権威を著しく傷つけ、昌胤は嫡男・利胤の元服式を、千葉氏代々の伝統の地であった千葉妙見宮(現在の千葉神社)で行うことすらできず、居城の本佐倉城で執り行わざるを得ない状況に追い込まれた 1 。これは、小弓公方の圧力が、千葉氏の行動範囲と権威をいかに制約していたかを示す象徴的な出来事であった。

C. 昌胤の初期対応と苦境

この未曾有の危機に直面した昌胤は、自力での対抗が困難であると判断し、当時関東で急速に勢力を拡大しつつあった相模の後北条氏との連携を模索し始める 1 。しかし、当初は小弓公方の勢いが勝っていた。大永7年(1527年)には、北条氏綱と足利義明の間で一時的な和睦が成立し、この和睦の枠組みに千葉氏も組み込まれてしまう 1 。この事実は、この時期の昌胤が、不本意ながらも義明の優位を認め、その勢力下に入ることを余儀なくされていた可能性を示している。

その後も昌胤の苦境は続く。天文3年(1534年)、上総の真里谷氏で内紛が起きた隙を突いて、昌胤は小弓公方からの離反を試みるが、これは失敗に終わる。義明の反撃を受けて攻め込まれ、翌天文4年(1535年)には再び降伏を余儀なくされた 1 。この一連の出来事は、小弓公方という強大な敵に対し、千葉氏が単独ではもはや対抗しきれないという厳しい現実を浮き彫りにした。この苦い経験こそが、昌胤をして、後北条氏との同盟をより一層本格化させる決断へと向かわせたのである。

第三章:後北条氏との同盟と第一次国府台合戦

A. 新興勢力・後北条氏との連携強化

享禄5年(1532年)に父・勝胤が死去し、昌胤が名実ともに千葉氏の全権を掌握すると、彼は対小弓公方策の要として、後北条氏との関係強化を本格的に推進する 1 。この外交政策の頂点となるのが、嫡男・千葉利胤の正室に、後北条氏の当主・北条氏綱の娘を迎えた婚姻同盟であった 1 。これは単なる友好関係の構築に留まらず、千葉氏が後北条氏の広域な勢力圏、いわば「北条領国」の一翼を担うことを意味する、極めて重大な戦略的決断であった。この婚姻により、千葉氏は後北条氏という強力な後ろ盾を得る一方で、その独立性を徐々に失い、後北条氏の関東戦略に深く組み込まれていく道を歩み始めることになる。

軍事面でも連携は密であった。天文6年(1537年)、昌胤は自らの妹婿であり、家臣でもある高城胤吉(たかぎ たねよし)が居城とする小金城(現在の千葉県松戸市)の落成祝いを名目に自ら城を訪問し、その機会を利用して胤吉と共に国府台城(現在の千葉県市川市)の地形を視察している 1 。これは、来るべき小弓公方との決戦を想定し、江戸川を挟んだ戦略上の要衝の状況を実地検分する、極めて具体的な軍事行動であった。

B. 第一次国府台合戦(天文7年、1538年)の勃発

両者の対立は、天文7年(1538年)10月、ついに大規模な軍事衝突へと発展する。これが「第一次国府台合戦」である。

合戦の直接的な原因は、小弓公方・足利義明が、安房の里見義堯(さとみ よしたか)ら房総の諸将を率い、関東の覇権を賭けて後北条氏との全面対決に踏み切ったことにあった 17 。これに対し、義明の兄である古河公方・足利晴氏は、これ以上弟の勢力が拡大することを座視できず、宿敵であったはずの後北条氏綱に加担するという異例の決断を下した 17 。

これにより、関東の勢力は【小弓公方・里見連合軍】対【後北条・千葉・古河公方連合軍】という二大陣営に再編された。千葉昌胤は、かねてからの路線通り、明確に後北条方の一員としてこの決戦に参陣した 1 。

C. 合戦の経過と昌胤の役割

足利義明率いる連合軍は、下総国の府庁が置かれた歴史的要地であり、江戸川東岸の台地である国府台に布陣した 17 。対する北条氏綱と、その嫡男で若き将才として頭角を現しつつあった氏康の父子は、江戸城から軍勢を進めた。

この戦いで勝敗を分けたのは、北条氏康の巧みな戦術であった。氏康は、北条軍本隊が国府台の正面に向かっているかのように見せかける陽動で義明軍主力を引きつけつつ、自らは別動隊を率いて密かに江戸川を渡河。敵が手薄にしていた北方の相模台(現在の松戸市)に奇襲をかけ、足利軍の側面を突いて大混乱に陥れた 17 。

この奇襲の報に激怒した義明は、自ら軍を率いて北上し、矢切台(現在の松戸市)で北条軍と激突する。しかし、周到な作戦と高い士気に支えられた北条軍の前に、義明軍は次第に劣勢となり、包囲される形となった 17 。この合戦において、千葉昌胤の軍勢は北条軍本隊と合流し、その一翼として戦った。具体的な戦闘の記録は乏しいものの、北条軍の勝利に貢献したことは疑いない 17 。

D. 合戦の帰結と房総への影響

戦いの結果、小弓公方・足利義明は、弟の基頼や子の義純らと共に壮絶な討ち死を遂げ、一代で関東に覇を唱えようとした小弓公方はここに滅亡した 17 。

この勝利は、千葉氏にとって長年の脅威であった小弓公方の消滅という、極めて大きな直接的利益をもたらした。戦後、旧領である小弓城は北条氏の支援のもとで千葉氏に返還され、昌胤は重臣の原胤貞を城主として配置し、失地回復を成し遂げた 17 。

しかし、より大きな歴史的文脈で見れば、この合戦の最大の勝者は後北条氏であった。房総半島における最大のライバルを排除し、名門・千葉氏を確固たる同盟者、事実上の従属勢力としてその支配体制下に組み込んだことで、後北条氏の関東における覇権は大きく前進したのである 9 。第一次国府台合戦は、千葉昌胤にとっては目前の危機を脱し、失地を回復した勝利の戦いであったが、千葉氏全体の歴史にとっては、その独立性を失い、後北条氏という巨大な権力に従属する道を決定づける分水嶺となった。昌胤の決断は一族を滅亡から救ったが、その代償は、自立した戦国大名としての地位そのものであった。

第四章:昌胤の治績と文化的側面

A. 本佐倉城をめぐる統治

千葉氏の戦国期における本拠地・本佐倉城は、昌胤の祖父・千葉輔胤(すけたね)の代に築城が開始され、父・勝胤の治世に城下町の整備や菩提寺である勝胤寺の建立が進められるなど、下総の首府としての体裁が整えられていった 7 。

これに対し、昌胤自身の代における具体的な城郭の拡張や大規模な都市開発に関する記録は乏しい。これは、彼の治世が、前半は小弓公方との存亡をかけた対立、後半は後北条氏との同盟関係の構築と第一次国府台合戦という、絶え間ない軍事・外交問題に忙殺されていたためと考えられる。彼の統治者としてのエネルギーと資源は、内政の充実よりも、まず家の存続という外的な危機管理に優先的に注がれざるを得なかったのである。

しかし、彼が統治者としての務めを放棄していたわけではない。本佐倉城跡の発掘調査では、城内で最も重要な区画である城山(主郭部)から、当主の政務や儀礼の場であった主殿や会所とみられる大型の建物跡、さらには庭園跡が発見されている 25 。また、これらの遺構からは、宴会や儀礼で用いられたと考えられる大量のかわらけ(素焼きの土器)や、天目茶碗などの茶道具、そして中国から輸入された貿易陶磁器なども多数出土している 26 。これらの出土品は、昌胤もまた、この本佐倉城の中枢部で、当主として家臣団との儀礼や他家からの使者との会見、そして政務を執り行っていたことを雄弁に物語っている。

B. 寺社政策と発給文書

昌胤の具体的な統治活動は、彼が発給したいくつかの古文書から垣間見ることができる。これらの文書は、彼が直面した課題と、その権力行使の実態を知る上で極めて貴重な史料である。

|

年月日 |

文書の種類 |

宛所 |

内容要約 |

典拠 |

|

天文元年(1532)11月15日 |

官途状 |

井田刑部太輔 |

井田氏に「刑部太輔」の官途(官職名)を与える。当主としての家臣団統制権の行使を示す。 |

27 |

|

(年未詳)7月16日 |

書状写 |

井田刑部太輔 |

軍資金として鳥目二千疋を送り、矢の製造を命じる。具体的な軍備調達の指示。 |

27 |

|

(年未詳)12月6日 |

書状 |

当麻山無量光寺 |

時宗の僧・智光の来訪を「満足至極」と喜び、深い帰依の念を示す。有力寺社との関係構築。 |

12 |

|

享禄2年(1529)3月(日未詳) |

定書写 |

(旧妙見寺) |

父・勝胤との連署で定めを出す。父の存命中は共同で統治を行っていたことを示す。 |

27 |

この表から明らかなように、昌胤の関心は家臣団の統制(官途状)、軍備の確保(書状)、そして有力寺社との関係構築(書状)に集中していた。特に、家臣の井田氏に直接軍備を命じている文書は、彼が単なる象徴的な君主ではなく、軍事指揮官として実務に関与していたことを示している。また、時宗の当麻山無量光寺(神奈川県)の住職・智光に深く帰依し、その訪問を心から喜ぶ書状からは、彼の敬虔な信仰心と共に、宗教勢力との連携が戦国武将にとって重要な統治術であったことがうかがえる 12 。

C. 文化人としての側面

父・勝胤が「佐倉歌壇」を形成したような華やかな文化的活動の記録は、昌胤の治世にはあまり見られない 15 。しかし、彼が文化と無縁であったわけではない。前述の通り、彼は深い宗教心を持ち、有力な僧侶との交流を大切にしていた 12 。

また、天文6年(1537年)に家臣の高城胤吉の小金城落成を祝して訪問した際、その名目が「茶会」であったと記録されていることは注目に値する 1 。戦国時代、茶の湯は単なる趣味ではなく、武将たちが密談を行ったり、同盟関係を確認したりするための重要な政治的・社交的ツールであった。昌胤がこの茶会に臨んでいることは、彼もまた、当代の武将として必要な文化教養を身につけ、それを外交の場で活用していた可能性を示唆している。

総じて、昌胤の治績は、父・勝胤の「内政・文化の時代」と、後に家督を継ぐ子・胤富の「後北条体制下での実務の時代」の間に位置する、「軍事・外交の時代」として特徴づけられる。彼の統治者としての活動は、目に見える形での建設事業や文化的成果としてではなく、現存する古文書に見られるような、家臣団の結束維持、軍備の確保、そして精神的な支柱としての宗教との関わりといった、より地道で実務的な側面にこそ、その本質があったと言えよう。

第五章:晩年と千葉氏の行く末

A. 昌胤の死と後継者問題

第一次国府台合戦で長年の脅威であった小弓公方を滅ぼし、ひとまずの安定を確保した千葉昌胤であったが、天文15年(1546年)1月7日、52歳でその生涯を閉じた 1 。

家督は、後北条氏綱の娘を妻に持つ嫡男の千葉利胤(としたね)が継承した 29 。利胤は父・昌胤の親北条路線を忠実に継承し、同年に発生した河越夜戦では、上杉氏方についた多くの関東諸将とは一線を画し、唯一北条方として参戦している 29 。しかし、彼は家督を継いでからわずか1年余りの天文16年(1547年)7月、33歳の若さで急逝してしまう 29 。

利胤には男子がおらず、家督は彼の弟(一説には昌胤の末子)である親胤(ちかたね)が、わずか7歳で継ぐことになった 30 。この幼い当主の出現は、千葉氏の家中に再び不穏な影を落とす。成長した親胤は、親北条派の重臣である原胤貞らの専横に不満を抱き、反北条的な姿勢を見せ始める 31 。その結果、弘治3年(1557年)、親胤は親北条派の家臣らによって暗殺されるという悲劇的な最期を遂げた 6 。この暗殺の背後には、後北条氏当主・北条氏康の意向が働いていたとも噂されている 33 。

B. 後北条氏への従属化の道

親胤の暗殺という衝撃的な事件の後、千葉氏の家督を継承したのは、昌胤の三男で、一族の海上(うなかみ)氏の名跡を継いで森山城主となっていた千葉胤富(たねとみ)であった 32 。胤富は「器量人」であったと評価される人物だが、彼が混乱した家中をまとめ、当主の座に就くことができたのは、親胤暗殺を主導した親北条派の家臣団、そして何よりも後北条氏の強力な支持があったからに他ならない。

この一連の後継者問題と内紛は、千葉氏が自らの意思で後継者を選ぶことすらできないほど、その自立性を失っていたことを示している。後北条氏の家臣団への、そして当主の選定への介入は、もはや隠しようのない事実となった。この後、胤富の子・邦胤(くにたね)は北条氏政の娘を正室に迎え 33 、邦胤の死後は、北条氏政の実子である直重(なおしげ)が千葉氏の名跡を継承するに至る 2 。ここに、鎌倉以来の名門・千葉氏は、名実ともに関東後北条氏の支配体制下に完全に組み込まれることとなったのである。

C. 歴史的評価:名門の舵取り役として

千葉昌胤の治世を評価する上で、その功績と、それがもたらした結果は、二つの側面から捉える必要がある。

彼の最大の功績は、疑いなく、小弓公方という目前の存亡の危機に対し、伝統的な関東の枠組みに囚われず、新興勢力である後北条氏との同盟という極めて現実的な選択を行い、一族の滅亡を回避した点にある。もし彼がこの決断を下さなければ、千葉氏は小弓公方によって滅ぼされるか、あるいはその勢力下に吸収され、歴史の表舞台から早期に姿を消していた可能性が高い。

一方で、その決断は、千葉氏が自立した戦国大名としての地位を失い、後北条氏という巨大な政治・軍事秩序に従属する道を歩み始める、決定的な第一歩でもあった。彼が築いた後北条氏との同盟という安定化策は、彼個人の権威と存在に大きく依存した、極めて脆弱なものであった。彼の死は、千葉氏内部に燻っていた親北条派と反北条派の対立を再燃させる「権力の真空」を生み出し、結果として後北条氏による支配をより一層強固にする機会を与えてしまった。彼の選択は短期的な延命には成功したが、千葉氏の運命を後北条氏と一蓮托生にさせる、いわば「時限爆弾」を内包していたとも評価できる。

彼の治世は、独立を保ったまま滅びるか、独立を犠牲にしてでも家名を存続させるか、という戦国期の地方領主が直面した究極の選択を、まさしく体現しているのである。

結論:戦国史における千葉昌胤の遺産

千葉昌胤は、伝統と革新、独立と従属、存続と滅亡の狭間で、極めて困難な舵取りを迫られた武将であった。彼の生涯は、古河公方という旧来の権威が衰退し、後北条氏という新たな覇者が台頭する戦国期関東の力学の変遷を、そのまま映し出す鏡のようなものであった。

彼が下した後北条氏との同盟という決断は、小弓公方という存亡の危機から一族を救い出した、その時点における最善の策であったと評価できる。しかし、その選択は、約半世紀後の天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐の際に、千葉氏が後北条氏と運命を共にし、戦国大名として滅亡する遠因ともなった 9 。彼の決断なくして千葉氏の存続はなかったかもしれないが、その決断ゆえに千葉氏は後北条氏と盛衰を共にすることになったのである。

最終的に、千葉昌胤は、華々しい武功やきらびやかな治績によって歴史に名を残した武将ではない。しかし彼は、一族の存続という統治者にとって最も重要な命題に対し、冷静に時代の流れを読み、伝統や面子よりも実利を取り、苦渋の決断を下した。その姿は、戦国時代という非情な現実を生き抜こうとした、多くの地方領主たちの「リアルな」像を我々に示してくれる。千葉昌胤の選択と、それに続く千葉氏の運命は、戦国という時代の厳しさと、その中で生きる武士たちの現実的な戦略、そして一つの決断が持つ長期的な意味の重さを、現代に生きる我々に深く教えてくれるのである。

引用文献

- 千葉昌胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E6%98%8C%E8%83%A4

- 千葉氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E6%B0%8F

- 勝胤寺。千葉勝胤と佐倉惣五郎の伝承 2 - 佐倉市歴史探訪『歴史噺』シリーズの公式サイトです。 https://sakura-rekishi.jimdofree.com/2014/03/13/%E5%8B%9D%E8%83%A4%E5%AF%BA-%E5%8D%83%E8%91%89%E5%8B%9D%E8%83%A4%E3%81%A8%E4%BD%90%E5%80%89%E6%83%A3%E4%BA%94%E9%83%8E%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%97-%EF%BC%92/

- 千葉氏入門Q&A - 千葉市 https://www.city.chiba.jp/chiba-shi/about/qa.html

- 千葉常胤(ちばつねたね) 鎌倉殿の13人/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/79178/

- 千葉氏系図 - 酒々井町 https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2017122000014/file_contents/chibaitizokunorekishi.pdf

- 本佐倉城と千葉氏 | 酒々井町ホームページ https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2017120600032/

- 千葉介 ~千葉宗家~ - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/souke.htm

- 千葉氏の歴史 https://www.city.chiba.jp/chiba-shi/about/rekishi.html

- 【(6) 千葉氏の分裂と馬加康胤】 - ADEAC https://adeac.jp/oamishirasato-city/text-list/d100010/ht010580

- 千葉輔胤が築いた千葉氏最期の本拠地!本佐倉城 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/14-05-motosakurajou.html

- 千葉市立郷土博物館:研究員の部屋 https://www.city.chiba.jp/kyodo/katsudo/kenkyuin.html

- 千葉勝胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E5%8B%9D%E8%83%A4

- 勝胤寺および千葉家供養塔 - 歴史を旅しよう ~AI World https://www.takaobakufu.com/2023/10/19/%E5%8B%9D%E8%83%A4%E5%AF%BA%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%8D%83%E8%91%89%E5%AE%B6%E4%BE%9B%E9%A4%8A%E5%A1%94%EF%BD%9C%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E4%BD%90%E5%80%89%E5%B8%82/

- 千葉勝胤 https://chibasi.net/souke29.htm

- 千葉勝胤とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%8D%83%E8%91%89%E5%8B%9D%E8%83%A4

- 千葉昌胤 https://chibasi.net/souke30.htm

- 上総金田氏歴代記― 小弓公方足利義明 ― http://www.hatamotokaneda.com/kazusakaneda-history/kk007/kk7b-koyumikubo.html

- 小弓公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%BC%93%E5%85%AC%E6%96%B9

- 令和4年度特別展 「我、関東の将軍にならん-小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」 https://www.city.chiba.jp/kyodo/tenji/kikakutenji/tokubetsu_2022_01.html

- 足利義明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E6%98%8E

- 千葉利胤(ちば としたね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8D%83%E8%91%89%E5%88%A9%E8%83%A4-1091384

- 国 府 台 合 戦 - 江戸川区 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/9196/1-09.pdf

- 【解説】松戸の古戦場~相模台・国府台合戦 https://www.matsudo-kankou.jp/commentary/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8F%B0%EF%BD%A5%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6/

- 国指定史跡「本佐倉 城跡 行ってみよう!! - 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/fukyu/documents/motosakura.pdf

- 関東の名族 千葉氏の 最後の居城 本 佐倉城 - 酒々井町 https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2017122000014/file_contents/kanntounomeizoku.pdf

- 中世後期における下総千葉氏関係文書について(後) https://www.city.chiba.jp/chiba-shi/research/shiryo/documents/shiryomokuroku_02.pdf

- 坂田城跡総合調查報告書 八史料調查 - 上给井田文書 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/31/31044/22328_1_%E4%B8%8A%E7%B7%8F%E4%BA%95%E7%94%B0%E6%96%87%E6%9B%B8.pdf

- 千葉利胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E5%88%A9%E8%83%A4

- 千葉利胤 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/souke31.htm

- 千葉親胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E8%A6%AA%E8%83%A4

- 第五項 小田原の落城と千葉氏 - ADEAC https://adeac.jp/chiba-city/texthtml/d100010/mp000010-100010/ht003060

- 千葉親胤の暗殺は氏康の指示だったのか?~北条五代の娘たち⑩ 親 ... http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2023/07/post-4135a7.html

- 戦国乱世の佐倉に関わった人物/千葉県佐倉市公式ウェブサイト https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/bunkaka/bunkazai/jinbutsu/5732.html

- 千葉胤富・邦胤の花押と印判に関する一考察 - OPAC https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900081884/2011no.162_15_35.pdf

- 平成29年度特別展「戦国時代の千葉氏―古文書が語る争乱―」 - 千葉市 https://www.city.chiba.jp/kyodo/tenji/kikakutenji/tokubetsu_29.html