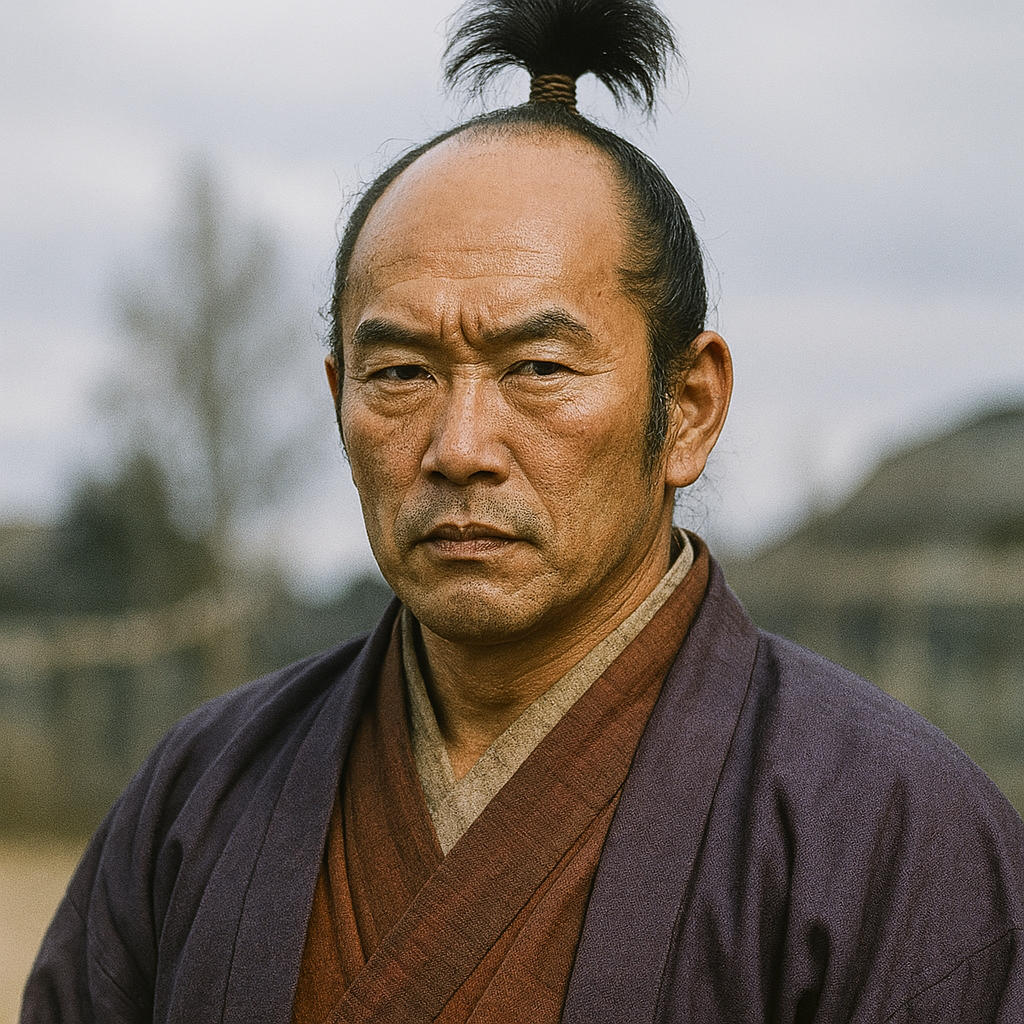

原田信種

原田信種は筑前の国人領主。龍造寺、島津氏に従属し、岩屋城の戦いにも参加。豊臣秀吉の九州平定で降伏し所領を没収された。朝鮮出兵中に死去したとされる。

筑前の風雲児・原田信種:その生涯と一族の軌跡に関する総合的考察

序論:激動の時代に翻弄された筑前の将、原田信種

戦国時代の末期、九州は中央の政局から一線を画した独自の権力闘争の舞台となっていた。豊後の大友氏、肥前の龍造寺氏、そして薩摩の島津氏という三つの巨大勢力が覇を競い、その勢力圏は複雑に絡み合っていた。この「三勢力鼎立時代」とも称される状況下で、筑前国(現在の福岡県西部)は地政学的に極めて重要な位置を占めていた。大陸との交易ルートの要衝であると同時に、三大勢力の力がぶつかり合う緩衝地帯でもあったからである。

この筑前国の怡土(いと)・志摩(しま)郡を本拠としたのが、国人領主・原田氏である。彼らは、これら巨大勢力の狭間で、ある時は従属し、またある時は離反を繰り返すことでしか、その存続を図ることができないという、極めて不安定な立場に置かれていた。本報告書で詳述する原田信種(はらだ のぶたね)は、まさにこの激動の時代の渦中に生きた、原田氏最後の当主である。

彼の生涯は、複雑な出自、悲劇的な家督相続、権力闘争の只中での苦渋の決断、そして天下統一という抗いがたい奔流に飲み込まれていく様など、戦国末期の地方領主が直面した過酷な現実を凝縮している。本報告書は、原田信種という一人の武将の生涯を徹底的に追跡し、その実像に迫ることで、戦国という時代の本質の一端を明らかにすることを目的とする。

【表1:原田信種 関連年表】

|

年号(西暦) |

原田信種の動向 |

関連する九州の情勢 |

関連する中央の情勢 |

|

永禄3年(1560年)頃 |

生誕(一説) 1 。 |

|

|

|

永禄11年(1568年)頃 |

龍造寺氏への人質として佐賀に入る 1 。 |

原田氏、龍造寺氏に服属 2 。 |

|

|

天正2年(1574年) |

叔父・原田親種が自刃。信種が養嗣子となる 1 。 |

大友宗麟が原田了栄(隆種)に圧力をかける 2 。 |

|

|

天正8年(1580年) |

龍造寺隆信の娘と婚姻 1 。 |

|

|

|

天正10年(1582年) |

岩戸合戦で立花道雪・統虎軍と戦い敗れる 1 。 |

龍造寺氏が筑前へ勢力拡大を図る。 |

本能寺の変。織田信長死去。 |

|

天正12年(1584年) |

鹿家合戦で波多親を撃退 1 。 |

沖田畷の戦いで龍造寺隆信が戦死 1 。 |

|

|

天正13年(1585年) |

島津氏に従属 1 。 |

島津氏が九州の覇権を握る。 |

豊臣秀吉、関白に就任。惣無事令を発布。 |

|

天正14年(1586年) |

島津方として岩屋城の戦いに参加 6 。 |

島津軍、岩屋城を攻略。高橋紹運が玉砕。 |

|

|

天正15年(1587年) |

豊臣軍に降伏。所領没収。高祖城は破却される 6 。 |

豊臣秀吉の九州平定。島津義久が降伏。 |

|

|

天正15年(1587年) |

筑後国に転封。佐々成政の与力となる 6 。 |

|

|

|

天正16年(1588年) |

佐々成政の改易後、加藤清正の与力となる 9 。 |

肥後国人一揆の責任を問われ佐々成政が切腹。 |

|

|

文禄元年(1592年) |

文禄の役に従軍。加藤清正配下として渡海 9 。 |

|

豊臣秀吉、朝鮮出兵を開始(文禄の役)。 |

|

文禄5年(1596年) |

この年10月以前に死去したとする説がある 1 。 |

|

|

|

慶長3年(1598年) |

第二次蔚山城の戦いで戦死したとする説がある 1 。 |

|

豊臣秀吉死去。朝鮮からの撤兵命令。 |

第一章:原田信種の出自と家督相続の背景

原田信種の生涯を理解するためには、まず彼が背負った一族の歴史と、彼が家督を継ぐに至った異常な状況を深く掘り下げる必要がある。彼の家督相続は、単なる血縁による平穏な継承ではなく、一族を襲った連続する悲劇と、祖父による絶体絶命の状況下での政治的決断の産物であった。

第一節:名門・原田氏の系譜と苦境

原田氏は、その祖を平安時代中期の天慶の乱(藤原純友の乱)で活躍した大蔵春実に遡る、筑前の名門武士団であった 12 。一族は代々大宰府の官人として勢力を扶植し、鎌倉時代の建長元年(1249年)には、怡土・志摩郡を見渡す要衝・高祖山に高祖城を築城し、本拠地とした 8 。元寇の際には、原田種照・種房らが博多湾岸で奮戦するなど 15 、地域における軍事的中核として、その正統性と権威を確立していった。

しかし、戦国時代に入り、信種の祖父・原田隆種(たかたね、後に出家して了栄(りょうえい)と号す)の代になると、原田氏は存亡の危機に立たされる。周防の大内氏が滅亡すると、北九州の権力バランスは崩壊。了栄は、豊後の大友氏、安芸の毛利氏、そして肥前の龍造寺氏という三大勢力の間を巧みに渡り歩き、家の存続を図った 2 。特に、長年の宿敵であった大友氏とは、池田河原や生松原(いきまつばら)で幾度となく激戦を繰り広げた 2 。了栄の生涯は、まさに絶え間ない軍事的緊張と、裏切りと盟約が交錯する外交戦の連続であり、原田氏が置かれた過酷な状況を物語っている。

第二節:実父・草野鎮永と複雑な血縁関係

原田信種の出自を語る上で、その血縁関係の複雑さは避けて通れない。彼の 実父 は、原田隆種(了栄)の次男・種吉(たねよし)である 3 。種吉は、肥前国松浦郡の国人領主・草野氏に養子として入り、草野鎮永(くさの しげなが)と名乗っていた 1 。つまり、信種は原田家の直系の孫でありながら、草野家で生まれたという出自を持つ。

ここで注意すべきは、同時代に筑後国にも同姓同名の「草野鎮永」という武将が存在したことである 5 。筑後の草野鎮永は、豊臣秀吉の九州平定に際して所領の転封を拒否し処刑された人物であり、信種の実父である肥前の草野鎮永とは全くの別人である。この二人はしばしば混同されるが、両者を明確に区別することが、信種の人間関係を正確に理解する上で不可欠である。

第三節:後継者不在の危機と信種の登場

信種が原田家の家督を継ぐまでの道のりは、血塗られた悲劇の連続であった。祖父・了栄の治世において、原田家は深刻な内紛に見舞われる。弘治3年(1558年)、了栄は家臣・本木道哲(もとき どうてつ)の讒言を信じ込み、嫡男であった長男・種門(たねかど)と三男・繁種(しげたね)に謀反の疑いをかけ、謀殺するという悲劇が起きた 2 。

これにより、了栄が寵愛していた四男の原田親種(ちかたね)が新たな後継者となった 2 。しかし、この親種の生涯もまた、壮絶な結末を迎える。天正2年(1574年)、大友宗麟は、原田氏の度重なる離反に業を煮やし、了栄の首を差し出すよう厳命した。この絶体絶命の状況下で、鷹狩りから帰った親種は、父の身代わりとなることを決意。高祖城の櫓に駆け上がると、大友の使者の前で自らの腹を十字に切り裂き、「我が首を大友に渡せ」と叫ぶや、自ら首を掻き切って投じたと伝わる 2 。この凄絶な自刃は、当時の武士の覚悟を示すと同時に、原田氏が大友氏から受けていた圧力がいかに強烈なものであったかを物語っている。

相次ぐ悲劇により、原田家の嫡流の男子はことごとく失われた。後継者不在という断絶の危機に瀕した了栄が、最後の望みを託したのが、他家に養子に出ていた次男・鎮永の子、すなわち孫の信種であった。当時、原田氏は龍造寺氏に服属しており、信種はその証として肥前佐賀に人質として送られていた 1 。了栄は、龍造寺氏の許しを得て信種を呼び戻し、元服させると、自らの養嗣子として原田家の家督を継がせたのである 1 。

この一連の経緯は、信種の家督相続が尋常なものではなかったことを示している。それは、一族内部の猜疑心と外部からの圧力が引き起こした悲劇の連鎖の末に、家の断絶を避けるために選択された、最後の手段であった。このことは、信種の当主としての立場が、当初から極めて脆弱な基盤の上に成り立っていたことを意味する。彼は、譜代の家臣団から見れば、本来の相続者ではなく、外部(龍造寺氏)の力を背景に据えられた「イレギュラーな当主」であり、このことが後の彼の統治に大きな影を落とすことになったのである。

第二章:龍造寺氏麾下での動静と権力基盤の確立

家督を継いだ原田信種は、当初、その権力基盤を庇護者である肥前の龍造寺氏に大きく依存していた。しかし、この外部への依存は、皮肉にも原田家内部の求心力を損なうという深刻なジレンマを生み出し、彼の治世は常に内憂外患に晒されることとなる。

第一節:龍造寺氏の尖兵として

信種は、龍造寺氏との関係を強化することで、当主としての地位を固めようとした。元服に際しては、龍造寺氏の当主・龍造寺隆信から「信」の一字を偏諱として与えられ、「信種」と名乗った 1 。さらに天正8年(1580年)には、隆信の娘(養女との説もある)を正室に迎え、龍造寺一門に準ずる待遇を得るに至った 1 。

名実ともに関係を深めた信種は、龍造寺氏の勢力拡大の尖兵として、筑前における反大友勢力の最前線で活動した。その象徴的な戦いが、天正10年(1582年)の「岩戸合戦」である。信種は、龍造寺方の武将として筑前那珂郡(現在の福岡市南部)へ進出し、砦を構築した。これに対し、大友方は名将・立花道雪と、その養子である統虎(後の立花宗茂)を派遣。立花勢は那珂川を渡って砦を急襲し、原田勢は奮戦するも撃破され、砦は焼き払われた 1 。この戦い自体は敗北に終わったものの、信種が龍造寺氏の筑前支配の橋頭堡として、大友方の勇将と直接対峙する重要な役割を担っていたことを示している。

第二節:家中の軋轢と「鹿家合戦」

信種が外部の権威に頼る一方で、原田家内部では深刻な軋轢が生じていた。信種は、祖父・了栄の代から仕える譜代の重臣たちよりも、実父である草野鎮永を後見人として頼り、政治・軍事両面で重用した 1 。これは、自身の脆弱な権力基盤を、信頼できる血縁者で固めようとする自然な行動であったかもしれない。しかし、譜代の家臣団から見れば、この鎮永の「専横」は面白いはずがなく、家中の不満は日増しに高まっていった 18 。

この内部対立という弱点を、隣接する肥前の領主・波多親(はた ちかし)が見逃すはずはなかった。天正12年(1584年)、波多親は原田家の内紛に乗じてその所領を奪おうと侵攻し、「鹿家(しかか)合戦」が勃発した。信種は実父・鎮永と連携し、奇襲によって波多軍を撃退することに成功するが 1 、この事件は、彼の統治が常に内部崩壊の危険をはらんでいたことを白日の下に晒すものとなった。

第三節:「沖田畷の戦い」以後の戦略転換

奇しくも鹿家合戦と同じ頃、九州の勢力図を根底から覆す大事件が発生する。天正12年(1584年)3月24日、信種の絶対的な庇護者であった龍造寺隆信が、島原半島において島津・有馬連合軍と激突し、敗死したのである(沖田畷の戦い) 1 。

「肥前の熊」と恐れられた隆信の死は、龍造寺氏の急激な衰退を招き、九州北部に巨大な権力の空白を生み出した。この出来事は、信種にとってまさに青天の霹靂であった。彼の権威の源泉であった外部の後ろ盾が、一夜にして失われたからである。信種は、弱体化した龍造寺氏に未来を託すことはできないと判断し、自らの一族が生き残るため、新たな従属先を模索するという、極めて困難な戦略的転換を迫られることになった。

第三章:九州の覇権争いと島津氏への従属

龍造寺隆信の死によってもたらされた権力の空白は、薩摩の島津氏によって瞬く間に埋め尽くされた。この新たな地殻変動に対し、原田信種は迅速かつ合理的な判断を下す。しかし、この選択は皮肉にも、彼自身と原田一族を最終的な没落へと導く、運命の分岐点となった。

第一節:島津氏の北上と信種の決断

沖田畷の戦いで勝利を収めた島津氏は、破竹の勢いで北上を開始し、九州の覇権をその手に収めようとしていた。この圧倒的な力の奔流を前に、筑前の国人領主たちは次々と島津方へと靡いていった。信種もまた、同族であり、早くから反大友の旗幟を鮮明にしていた秋月種実(あきづき たねざね)に倣い、いち早く島津氏に従属した 1 。

これは、弱体化した旧主・龍造寺氏を見限り、九州における新たな覇者に従うという、戦国時代の地域領主として極めて冷徹かつ現実的な生存戦略であった。長年の宿敵である大友氏に対抗するためにも、島津氏の軍事力は不可欠であり、信種にとってこの選択は必然であったと言える。

第二節:反大友連合の一翼として

島津氏の麾下に入った信種は、反大友連合の重要な一翼を担い、その武威を大いに発揮した。その頂点となったのが、天正14年(1586年)の「岩屋城の戦い」である。島津軍が大友氏の筑前における中核拠点・岩屋城を総攻撃した際、信種もまた原田軍を率いてこれに参加した 6 。

この戦いは、大友方の城主・高橋紹運(たかはし じょううん)がわずか763名の兵で島津の大軍を相手に壮絶な籠城戦を繰り広げ、全員が玉砕したことで知られる。原田軍はこの攻城戦において島津方の一角を担い、長年にわたる宿敵・大友勢力の駆逐に直接貢献した。この勝利の結果、原田氏は大友方の勢力を完全に排除し、本拠地である怡土・志摩郡に加え、早良郡の一部をも支配下に収め、その所領は最大に達した 11 。九州という限定された舞台において、この時が原田信種の生涯における絶頂期であった。

しかし、この最大の成功は、同時に最大の失敗の始まりでもあった。信種が九州内の力学のみに目を奪われている間に、日本の政治情勢は中央で劇的に変化していた。天下人となった豊臣秀吉は、すでに九州の諸大名に対して私戦を禁じる「惣無事令」を発していたのである 1 。島津氏主導の岩屋城攻撃は、この命令に対する公然たる違反行為であった。信種は、島津氏に加担することで、自らが九州の覇権争いの勝者側に立ったと信じていたかもしれない。だが、より大きな視点で見れば、それは日本国の新たな支配者である豊臣秀吉に対する「反逆者」の側に立つことを意味していた。彼の絶頂は、破滅への序曲に過ぎなかったのである。

第四章:豊臣秀吉の九州平定と原田氏の没落

原田信種の運命は、九州という地域的な舞台から、天下統一という全国的な舞台へと引きずり出された時に、決定的な転換点を迎えた。彼の没落の直接的な原因は、軍事的な敗北そのものよりも、豊臣秀吉が構築しようとしていた新しい時代の秩序を理解できなかったことにある。

第一節:天下人の大軍と高祖城の包囲

天正15年(1587年)、豊臣秀吉は自ら20万ともいわれる大軍を率いて九州平定に乗り出した。毛利輝元、小早川隆景らが率いる先鋒軍は瞬く間に筑前へ進駐し、島津方に与した諸城を次々と攻略していった 1 。

当初、信種は島津からの援軍を期待し、居城である高祖城に約3,600の兵と共に籠城し、徹底抗戦の構えを見せていた 7 。しかし、彼の前に現れた現実はあまりにも絶望的であった。小早川隆景が率いる軍勢だけでも1万を超え、高祖城は完全に包囲された 6 。さらに、豊臣軍の先駆けとして黒田家の猛将・久野重勝(くの しげかつ)が城壁に迫り、遠方の飯盛城方面には豊臣本隊の接近を示すかのように無数の旗指物が林立しているのが見えた 1 。圧倒的な兵力差と、もはや援軍が来ないという現実を悟った信種は戦意を喪失。家臣団の説得もあり、一戦も交えることなく城を開け渡し、降伏した 20 。

第二節:運命を分けた「所領の過少申告」

降伏後、信種は筑後の高良山(こうらさん)に陣を敷いていた秀吉に拝謁し、赦免を乞うた。ここで、彼は生涯最大の過ちを犯す。秀吉から所領の石高を問われた際、信種は、本来であれば怡土・志摩・早良の三郡にまたがる広大な所領を、大幅に少なく申告したのである 1 。

これは、戦国時代の慣習に基づいた、一縷の望みをかけた賭けであったのかもしれない。当時の国人領主の所領は、公式に安堵された土地の他に、影響下にある半独立的な土地など、その境界が曖昧なものが多かった。信種は、公式な所領のみを申告することで、その他の支配地を既成事実として保持しようと考えた可能性がある。それは、旧来の封建的な主従関係の中では通用したかもしれない、古き時代の交渉術であった。

しかし、信種は相手を完全に見誤っていた。秀吉は、黒田孝高らを通じて九州の情報を詳細に把握しており、原田氏の実際の所領規模も熟知していた 18 。秀吉にとって、この虚偽申告は単なる嘘ではなく、彼が進める検地(太閤検地)を根幹とする、中央集権的な新しい支配体制への挑戦と映った。激怒した秀吉は、「小身にては家を立てること無用」と言い放ち、島津方への加担、降伏の遅延、そしてこの虚偽申告を罪状として、原田氏の全所領を没収するという厳しい処分を下した 11 。信種は、新しい時代の秩序を理解できず、古い価値観に固執した結果、大名としての地位を完全に失ったのである。

第三節:与力大名としての再出発

一度は全てを失った信種であったが、完全な改易は免れた。秀吉は彼に筑後国上妻郡内に300町(約1万8千石に相当)の知行を改めて与え、新たに肥後一国の国主となった佐々成政の「与力(よりき)」として、その指揮下に入ることを命じた 6 。与力とは、独立した大名ではなく、より大きな大名の軍事指揮下に組み込まれた小領主を指す。これは、かつて筑前西部を支配した名門の当主にとって、屈辱的な降格であった。

再起を期した信種の苦難はまだ続く。翌天正16年(1588年)、主君となった佐々成政が、肥後国人一揆の発生の責任を問われて切腹させられると、信種はその所領を引き継いだ加藤清正の与力へと、再びその身柄を移されることになった 6 。こうして原田信種は、かつての独立領主としての誇りを失い、巨大な豊臣政権の一歯車として、新たな道を歩むことを余儀なくされたのである。

第五章:朝鮮出兵と最期の謎

所領を失い、加藤清正の与力となった原田信種の晩年は、豊臣秀吉が引き起こした未曾有の大規模対外戦争、文禄・慶長の役(朝鮮出兵)の戦塵の中にあった。しかし、その最期については記録が錯綜しており、謎に包まれている。華々しい戦死という「物語」と、史料が示唆する「無名の死」。この二つの異なる結末は、没落した武将の悲哀と、後世の人々が彼に託した想いを象徴している。

第一節:加藤清正配下としての渡海

文禄元年(1592年)、秀吉の号令一下、朝鮮出兵が開始されると、信種も主君・加藤清正の軍に組み込まれ、一武将として海を渡った 9 。清正軍は朝鮮半島を北上し、数々の激戦を繰り広げたことで知られる。信種がこの中で具体的にどのような働きをしたのかを伝える詳細な記録は乏しいが、かつて一国を支配した領主が、他家の将の配下として異国の戦場で戦うという境遇は、彼の没落を何よりも雄弁に物語っている。

第二節:死を巡る二つの説

原田信種の死没時期と場所については、大きく分けて二つの説が存在し、歴史家の間でも見解が分かれている。

一つは**「戦死説」**である。これは、江戸時代に編纂された『大蔵朝臣原田家歴伝』などの記録に基づくもので、慶長3年(1598年)9月、慶長の役における最大の激戦の一つである「第二次蔚山(ウルサン)城の戦い」において、信種は奮戦の末に戦死したとするものである 1 。この戦いは、加藤清正が籠る蔚山城を明・朝鮮連合軍が包囲したもので、日本軍は水や食糧の欠乏に苦しみながらも、救援軍の到着まで持ちこたえ、最終的に敵を撃退した壮絶な籠城戦であった 24 。この説は、信種が武士としての名誉を保ち、壮烈な最期を遂げたという、後世の人間にとって受け入れやすい物語を提供している。

もう一つは、より史料的見地から有力視されている**「早期死亡説」**である。これは、近代の歴史家・広渡正利氏が『大藏姓原田氏編年史料』の中で提唱したもので、慶長年間(1596年以降)に信種が生存していたことを示す確実な一次史料が確認できないことを根拠としている 1 。この説によれば、信種の死没時期は、蔚山城の戦いよりも前の文禄5年(1596年)10月以前であり、その死因や死所も不明であるとされる 1 。この頃、加藤清正の部隊は一時的に日本に帰国しており、信種がその間に病死したか、あるいは何らかの理由で亡くなった可能性が考えられるが、それを裏付ける記録はない。

この二つの説の存在は、信種の最期がいかに曖昧であったかを示している。記録の空白は、後世の人々、特にその血を引く子孫が、一族の祖の名誉を回復するために、より英雄的な「物語」を創造する余地を生んだ。華々しい戦死という記録は、所領を失い、歴史の表舞台から静かに消えていったであろう一人の武将の、悲しい実像を覆い隠すために必要とされたのかもしれない。

なお、一時期、朝鮮に降伏して鉄砲技術を伝え、朝鮮王朝から高い評価を受けた降倭(こうわ)「沙也可(さやか、後の金忠善)」の正体が信種ではないかという俗説も存在した。しかし、信種の動向が文禄5年(1596年)頃まで日本国内の史料で確認できることから、文禄の役の初期に投降したとされる沙也可とは年代的に矛盾があり、現在ではこの説は明確に否定されている 1 。

【表2:原田信種の死没に関する諸説比較】

|

項目 |

戦死説 |

早期死亡説 |

|

没年・場所 |

慶長3年(1598年)9月24日、朝鮮・蔚山城 1 |

文禄5年(1596年)10月以前、場所不明 1 |

|

主な典拠 |

『大蔵朝臣原田家歴伝』など、後代の編纂物 1 |

『大藏姓原田氏編年史料』(広渡正利氏の研究)など、一次史料の分析に基づく 1 |

|

状況 |

第二次蔚山城の戦いにおいて、加藤清正軍の一員として奮戦し戦死。 |

蔚山城の戦い以前に、病死またはその他の理由で死去した可能性。死因・死所は不明。 |

|

信憑性・評価 |

武士としての名誉ある最期として、特に子孫によって語り継がれた物語。後世の創作や潤色の可能性が指摘される。 |

確実な一次史料が確認できないという点から、史料的見地からはより確実性が高いと評価されている。 |

第六章:原田信種の遺産と後世への影響

戦国大名としての原田氏は信種の代で終焉を迎えたが、その物語はそこで終わったわけではない。彼の遺産は、全く異なる二つの形で後世に継承された。一つは、武家の名跡として遠く離れた会津の地で続いた「エリート層の記憶」。もう一つは、悲劇の姫君の物語として故郷・糸島に根付いた「民衆層の記憶」である。この二重の遺産は、歴史がどのように記憶され、語り継がれていくかを示す好例と言える。

第一節:会津藩士として続いた血脈

信種の死後、その血脈は長男の原田嘉種(よしたね、後に種次(たねつぐ)と改名)によって受け継がれた。嘉種の生涯もまた、父・信種と同様に流転の連続であった。父の死後、加藤清正に仕えるが、やがて清正と対立し、追放処分となる 10 。その後、肥前唐津藩主・寺沢広高に1000石で仕官。寛永14年(1637年)に勃発した島原の乱では、寺沢領であった天草の富岡城に籠城し、一揆軍の猛攻から城を死守するという武功を立てた 26 。

しかし、乱後に主君の寺沢氏が責任を問われて改易されると、嘉種は再び浪人の身となる。数々の苦難の末、彼に安住の地が訪れたのは慶安4年(1651年)のことである。徳川家康の側近であった高僧・天海の仲介により、会津藩主・保科正之(徳川家光の異母弟)に2000石という破格の待遇で召し抱えられたのである 26 。

こうして会津藩士となった原田家は、嘉種が家督を子の種長に譲り、その子孫は代々会津藩の重臣として仕え、幕末までその家名を存続させた 12 。信種が失った武家の名誉は、息子の代に遠く東北の地で再興されたのである。現在も、福島県会津若松市の興徳寺には、初代会津原田家当主・嘉種(種次)とその一族の墓所が残り、原田氏の血脈が確かに受け継がれたことを静かに物語っている 27 。

第二節:故地に残る姫君の伝説

一方で、原田氏の故郷である筑前国怡土・志摩地方(現在の福岡県糸島市)には、全く異なる形で信種の記憶が残された。それは、信種の一人娘・輝姫(てるひめ)を主人公とする「落石(おちい)さま」の伝説である 20 。

この伝説によれば、天正15年(1587年)に高祖城が落城する際、信種は14歳になる一人娘・輝姫の身を案じ、乳母と共に城から脱出させた。輝姫は「父上や弟たちと共に討ち死にするのが本望」と訴えたが、信種は聞き入れず、彼女を野北(のぎた)の浦へと逃がしたという 20 。

無事に落ち延びた輝姫は、原田家が離散したことを知ると、「人の情けにすがって生きてはいけない」と決意。錦の着物を脱ぎ捨て、名を「テル」と改め、魚を籠に入れて売り歩く行商の娘として働き始めた。その健気で可憐な姿は評判となり、やがて彼女は地元の漁師の妻となって幸福な一生を終えたとされる 20 。

その後、野北の人々は、気高く生きた姫を「おちいさま(落石さま)」と呼び、女行商の神様として祠を建てて祀ったという 20 。この物語は、江戸時代後期の地誌『筑前国続風土記拾遺』にも「原田氏女子の霊を祭る」と記されており 29 、地域に深く根付いた伝承であったことがわかる。大名としての原田家は滅びたが、その記憶は、悲劇の姫君の物語として故郷の文化の中に生き続けたのである。

第三節:史跡として残る高祖城

原田氏数百年の栄枯盛衰を見つめてきた居城・高祖城もまた、信種の遺産の一つである。秀吉の九州平定後に破却されたものの 8 、その城跡は現在も福岡県糸島市の高祖山に良好な状態で残されている。山頂付近には、上ノ城と下ノ城と呼ばれる二つの主要な曲輪群があり、石垣、土塁、堀切、そして斜面には敵の侵攻を阻むための畝状竪堀群など、戦国時代の山城の遺構を明瞭に確認することができる 8 。

この城は、奈良時代に築かれた古代山城・怡土城の遺構を巧みに利用して築かれているという、重層的な歴史を持つ点でも価値が高い 14 。高祖城跡は、原田一族の興亡を物語る貴重な史跡として、訪れる人々に戦国の世の記憶を伝えている。

結論:戦国末期を駆け抜けた地域領主の実像

原田信種の生涯は、名門の血を継ぎながらも、その出自の複雑さと時代の激動に終始翻弄され続けたものであった。彼の物語は、戦国末期から天下統一へと向かう過渡期に生きた、一地方領主の苦悩と悲哀を鮮やかに映し出している。

龍造寺氏への人質から始まり、叔父の悲劇的な死を経て予期せず家督を継いだ信種は、常に外部の有力者の庇護を求めなければならなかった。龍造寺氏、そして島津氏への従属は、それぞれがその時点における最も合理的な生存戦略であった。特に島津氏の麾下で勢力を最大に伸張させた時期は、彼の武将としての力量を示すものであった。しかし、彼の視座はついに九州という地域的な枠組みを超えることはなく、中央で進行していた天下統一という新たな時代の潮流を読み違えた。この一点が、彼の、そして大名としての原田氏の運命を決定づけたのである。

豊臣秀吉への降伏後に行った「所領の過少申告」という最後の賭けは、彼の致命的な判断ミスであった。それは、旧来の封建的な価値観に固執した者が、中央集権という新しい秩序の前にいかに無力であったかを象徴する出来事であった。彼の決断は、常に「最善」ではなく「次善」の策を模索し続けなければならなかった中小勢力の限界を示している。

しかし、彼の物語は単なる没落譚では終わらない。その遺産が、会津藩士として武家の「家」を存続させた子孫の歴史と、故郷・糸島で「伝説」として民衆の記憶に生き続ける娘の物語という、二重の形で継承されたという事実は極めて示唆に富む。大名としては歴史の敗者となった原田信種であったが、その存在は、エリート層の系譜と民衆の文化という異なる次元において、多様な形で今なお生き続けている。彼の生涯は、戦国という時代がいかにして終わり、近世という新しい時代がどのように始まったのかを、一人の人間の視点から我々に教えてくれる貴重な記録なのである。

引用文献

- 原田信種 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%A8%AE

- 原田隆種 Harada Takatane | 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/harada-takatane

- 戦国糸島、池田河原の合戦「後」のこと ー原田親種の死と原田氏の ... http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/188969162.html

- 原田親種 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E8%A6%AA%E7%A8%AE

- 武家家伝_肥前草野氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kusano_h.html

- 原田信種 Harada Nobutane - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/harada-nobutane

- 筑前国怡土郡 有田城跡 | 綿屋文庫‐唐津街道前原宿 https://karatsukaido.jugem.jp/?eid=249

- 高祖城の見所と写真・全国の城好き達による評価(福岡県糸島市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1345/

- 波多江地区史料調查報告 - 九州歴史資料館 https://kyureki.jp/wp-content/uploads/2022/03/%E4%BB%8A%E5%AE%BFBP%EF%BC%96-2.pdf

- 《は》会津の著名人/遇直なまでに至誠な気質 - 会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/tyomeijin-ha.html

- 原田氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 原田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 大蔵姓 原田系図 http://www.eonet.ne.jp/~academy-web/keifu/keifu-harada.html

- 筑前 高祖城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/chikuzen/takasuyama-jyo/

- 糸島最大の豪族・原田氏と東の正八幡宮 2019年1月 - ブログ猫間障子 http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/185406810.html

- 原田隆種とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E9%9A%86%E7%A8%AE

- 原田隆種 (はらだ たかたね) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12032763433.html

- 武家家伝_原田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/harada_k.html

- 有田の有田氏のこと ー高祖城主原田氏旧臣の有田氏の中世文書8通に注目してー http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/191081306.html

- いとしま伝説の時代 | 糸島新聞 https://itoshima-np.co.jp/2023/07/14/%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E4%BC%9D%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3-8/

- 戦国時代の糸島について【後編】 2019年7月 - ブログ猫間障子 http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/186209772.html

- 原田信種 (はらだ のぶたね) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12032764744.html

- 慶長の役/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7048/

- 文禄・慶長の役|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=495

- 蔚山城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%94%9A%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 原田嘉種 Harada Yoshitane | 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/harada-yoshitane

- 原田嘉種 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E5%98%89%E7%A8%AE

- 興徳寺/旧市街中心地周辺/会津若松市 https://aizue.net/wakamatusi/kyuusigaiphoto/miru-koutokuji.html

- いとしま伝説の時代 - 糸島新聞 https://itoshima-np.co.jp/2023/07/31/%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E4%BC%9D%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3-9/

- 高祖城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%A5%96%E5%9F%8E

- 高祖城(福岡県糸島市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/8787

- 高祖城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/2674

- 怡土城跡糸島市高祖・大門・高来寺 - 福岡県文化財データベース https://www.fukuoka-bunkazai.jp/frmDetail.aspx?db=4&id=1