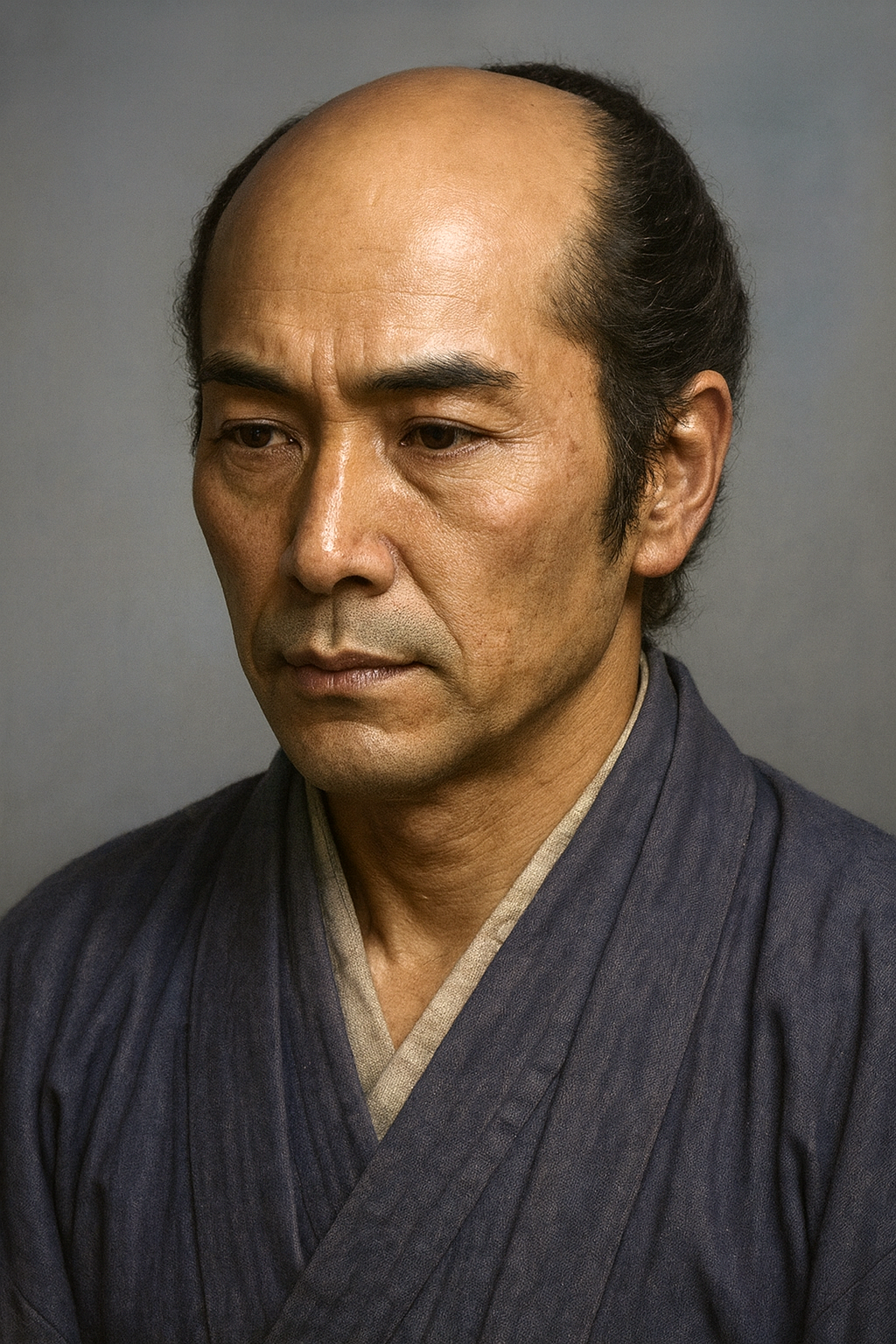

原田興種

原田興種は筑前国の戦国武将。大内氏の庇護下で筑前守護代となり、船岡山合戦で武功を挙げ将軍から感状を得た。高祖城を拠点に原田氏の黄金時代を築いた。

戦国期筑前の驍将、原田興種の生涯と時代

序章:戦国動乱期の北部九州と原田氏

日本の戦国時代、中央の権力構造が揺らぐ中で、地方の国人領主たちは生き残りをかけて激しい権力闘争を繰り広げた。九州北部の筑前国(現在の福岡県西部)もその例外ではなく、周防国(山口県)を本拠とする西国随一の実力者・大内氏と、古くから北部九州に勢力を張る少弐氏との間で、覇権を巡る熾烈な争いが続いていた 1 。本稿で詳述する原田興種(はらだ おきたね)は、まさにこの動乱の時代に生きた筑前の豪族であり、高祖城(こうそじょう)を拠点に、大内氏の麾下(きか)でその武名を轟かせた人物である。彼の生涯を追うことは、戦国期における地方国人の生存戦略と、中央政局との連動性を解き明かす上で、極めて重要な意味を持つ。

大蔵一族の系譜と筑前国人・原田氏の成立

原田氏の出自は、平安時代中期に遡る。その本姓は、天慶2年(939年)に勃発した藤原純友の乱の鎮圧に功を立てた大蔵春実(おおくら の はるざね)を祖とする大蔵氏である 3 。春実はその功により、筑前・豊前・肥前などを管轄する役職に任じられ、その子孫は九州北部に広く根を張った。原田氏はその嫡流とされ、秋月氏、高橋氏、江上氏といった九州の有力な武家を支族として輩出している 3 。

原田氏が筑前国怡土郡(いとぐん、現在の福岡県糸島市一帯)に確固たる本拠を築いたのは鎌倉時代である。建長元年(1249年)、原田種継(たねつぐ)・種頼(たねより)父子は、奈良時代に築かれた古代山城・怡土城(いとじょう)の堅固な遺構を巧みに利用し、高祖山に高祖城を築城した 3 。以降、この城は戦国時代の終焉に至るまで、原田氏代々の居城としてその威容を誇ることになる。

南北朝時代には足利尊氏に味方して戦功を挙げたものの、その後の時代の変遷の中で一時的に家運は衰退した。しかし、室町時代後期に入ると、周防の大内氏に臣従することで再び勢力を盛り返し、筑前における有力国人としての地位を再確立したのである 3 。

大内氏と少弐氏の対立構造:筑前を巡る覇権争いの激化

原田興種が生きた15世紀末から16世紀前半にかけての北部九州は、大内氏と少弐氏という二大勢力の角逐の場であった。少弐氏は鎌倉時代以来、筑前守護職を世襲してきた名門であったが、その支配力には陰りが見えていた。一方、周防・長門を本拠とする大内氏は、日明貿易や日朝貿易といった大陸との交易利権を独占して強大な経済力と軍事力を蓄え、九州への影響力拡大を積極的に推し進めていた 1 。

両氏にとって、国際貿易港である博多を擁する筑前国の支配権は、経済的にも軍事的にも死活的に重要な意味を持っていた 1 。原田氏は、この二大勢力が激しく衝突する最前線に位置していた。彼らが選択したのは、旧来の守護である少弐氏ではなく、新興の実力者である大内氏に与するという道であった。これは興種の父・原田弘種(ひろたね)の代からの既定路線であり、単なる弱者の従属ではなく、宿敵・少弐氏を牽制し、筑前における自らの実効支配を拡大するための、極めて能動的な戦略的判断であった。

原田氏の本拠地である怡土郡は、博多と肥前唐津を結ぶ交通の要衝にあり、地政学的に高い価値を有していた。大内氏にとって、本拠の周防から遠く離れた筑前を支配するためには、原田氏のような信頼できる在地勢力の協力が不可欠であった。一方で原田氏は、大内氏という強大な後ろ盾を得ることで、長年のライバルである少弐氏に対抗し、さらには他の国人領主を凌駕する地位を築こうとした。この相互依存関係こそが、原田興種の時代における原田氏の飛躍の原動力となったのである。

第一章:原田興種の登場と大内氏への臣従

原田興種は、筑前国人・原田氏が、大内氏との連携を深める中で歴史の表舞台に登場した。彼は父祖の路線を継承し、大内氏の家臣として目覚ましい活躍を見せることで、原田家の最盛期を現出させた。

原田弘種の子としての出自と、大内義興からの偏諱

原田興種は、原田弘種の子として生まれた。父・弘種は、応仁の乱などで活躍した大内氏の当主・大内政弘(おおうち まさひろ)から「弘」の一字を偏諱(へんき、主君が家臣に名前の一字を与えること)として賜った人物である 3 。興種自身もまた、政弘の子で、大内氏の勢力を最大に伸張させた当主・大内義興(おおうち よしおき)から「興」の一字を賜り、「興種(おきたね)」と名乗った 3 。

この父子二代にわたる偏諱の拝領は、原田氏が大内氏に対して極めて強固な主従関係を構築していたことを示す動かぬ証拠である。戦国時代において偏諱は、主君が家臣に与える最大の栄誉の一つであり、家臣団内での序列や主君との親密さを示す重要な指標であった。さらに、興種の子である隆種(たかたね)も、大内義隆(よしたか)から「隆」の字を賜っている 3 。父・弘種(政

弘 )、子・興種(義 興 )、孫・隆種(義 隆 )という三代にわたる偏諱の連鎖は、原田氏が大内政弘・義興・義隆の三代にわたり、一貫して忠誠を誓う中核的な家臣であったことを物語っている。これは単なる形式的な儀礼ではなく、代替わりを経ても揺らぐことのない、安定的で強固な政治的同盟関係が半世紀以上にわたって維持されていたことを意味する。興種は、この強固な関係を背景に、他の筑前国人を凌駕する政治的・軍事的影響力を行使することができたのである。

明応の政変と筑前守護代への就任

興種の武将としての名声を決定づけたのが、少弐氏との戦いにおける戦功であった。明応5年(1496年)、大内氏によって対馬に追いやられていた前筑前守護・少弐政資(しょうに まさすけ)が、勢力回復を期して筑前に上陸し、原田氏の本拠・高祖城を包囲攻撃した 4 。この危機に際し、興種は主君・大内義興に直ちに救援を要請。義興もこれに応えて援軍を派遣し、原田氏は見事に少弐軍を撃退した 4 。

この戦いは、筑前における大内・少弐両氏の力関係を決定づける転換点となった。翌明応6年(1497年)、大内義興は攻勢を強めて少弐政資を自害に追い込み、筑前から少弐氏の勢力を一掃した。そして義興は、この一連の戦いにおける最大の功労者である原田興種を、 筑前守護代 に任じたのである 4 。

守護代とは、本来、守護の代官として任国の統治を代行する重要な役職である 11 。筑前守護職は名目上大内氏が保持していたため、興種はその代理人として、筑前国の軍事・警察権を掌握し、国人たちを統率する絶大な権限を手に入れた。これにより、興種は名実ともに大内氏の筑前支配を担う最重要人物としての地位を確立した。

表1:原田興種 関連年表

|

西暦 |

和暦 |

原田興種の動向および原田氏関連の出来事 |

大内氏・少弐氏および中央政局の動向 |

|

1496年 |

明応5年 |

少弐政資が高祖城を攻撃。興種は大内義興の援軍を得てこれを撃退 4 。 |

大内義興、少弐政資と筑前で抗争。 |

|

1497年 |

明応6年 |

筑前守護代に任じられる 4 。 |

大内義興、少弐政資を自害に追い込む。 |

|

1508年 |

永正5年 |

父・弘種の菩提を弔うため、高祖山麓に 太祖山金龍寺を創建 12 。 |

大内義興、前将軍・足利義稙を奉じて上洛。 |

|

1511年 |

永正8年 |

大内義興に従い上洛。 船岡山合戦で先鋒として奮戦 13 。 |

大内義興、船岡山合戦で細川澄元軍に勝利 15 。 |

|

|

|

戦功により、将軍・足利義稙から感状と三引両紋を賜る 14 。 |

足利義稙、将軍職に復帰。 |

|

1528年 |

享禄元年 |

|

主君・大内義興が死去。子の義隆が家督を継ぐ 4 。 |

|

1529年 |

享禄2年 |

大内義隆の命を受け、杉興連と共に少弐資元を攻撃し、肥前へ追放 4 。 |

大内義隆、少弐氏への攻勢を開始。 |

|

1530年 |

享禄3年 |

病を得たとされ、この頃から子の隆種が活動の中心となる 4 。 |

田手畷の戦いで、大内軍が少弐軍に敗れる 17 。 |

|

1531年 |

享禄4年 |

|

興種の子・隆種の家臣が戦功を挙げた記録があり、家督相続が完了したと見られる 19 。 |

第二章:主君・大内義興と京へ

原田興種のキャリアにおいて最も輝かしい功績は、主君・大内義興の中央政界への進出に際して果たした軍事的な貢献であった。九州の一国人領主が、京の都を舞台にした幕府の命運を左右する戦いで中核的な役割を担ったことは、彼の武将としての能力と、大内家における彼の地位の高さを如実に示している。

永正の錯乱と大内義興の上洛

当時の京都は、応仁の乱(1467年-1477年)以降の混乱が続いていた。特に、明応2年(1493年)に管領・細川政元が将軍・足利義材(後の義稙)を追放した「明応の政変」以降、幕府の権威は地に落ち、細川京兆家内部の家督争いも絡んで「永正の錯乱」と呼ばれる泥沼の抗争が繰り広げられていた 20 。

大内義興は、政変で追放された前将軍・足利義稙(よしたね)を本拠地の山口に保護しており、彼を奉じて上洛し、幕政の実権を掌握するという大望を抱いていた 13 。永正5年(1508年)、義興は遂に大軍を率いて上洛を開始。原田興種も、その主力部隊の一翼を担う武将として、この歴史的な遠征に従軍したのである 13 。

船岡山合戦における興種の武功と足利義稙からの感状

大内義興と足利義稙が京都を掌握した後も、対立勢力である細川澄元(ほそかわ すみもと)派の抵抗は続いた。そして永正8年(1511年)8月、両軍は京都北西の船岡山一帯で、雌雄を決する一大決戦に臨んだ。これが船岡山合戦である 15 。

この決戦において、原田興種は主君・義興から先鋒という大役を任された。彼は一族の波多江種広(はたえ たねひろ)、小金丸種連(こがねまる たねつら)らを率いて勇猛果敢に戦い、澄元軍を打ち破って味方を勝利に導く上で、決定的な役割を果たした 13 。

この目覚ましい武功に対し、興種は将軍・足利義稙から直接、その忠功を賞賛する感状(かんじょう、感謝状)と、足利将軍家の権威の象徴である「三引両紋(みつひきりょうもん)」の使用を許されるという、破格の栄誉を賜った 14 。

一国人領主が得た栄誉の政治的意味

船岡山合戦への参陣と将軍からの直接の恩賞は、原田興種と原田氏の歴史において画期的な出来事であった。これは、彼がもはや単なる筑前の一地方領主ではなく、西国最大の大名である大内義興の軍事行動の中核を担い、中央の政治動向にさえ影響を及ぼしうる重要な存在であることを天下に示したからである。

まず、九州の一国人が、京都における幕府の覇権を争う戦いで「先鋒」を務めること自体が異例中の異例であった。これは、興種が率いる軍団が、大内軍の中でも特に精強な部隊として義興から絶大な信頼を寄せられていたことを物語る 13 。

さらに重要なのは、恩賞が主君である義興を通じてではなく、将軍・義稙から「直接」与えられた点である 14 。通常、家臣への恩賞は主君から与えられるのが通例である。この異例の措置には、義興の高度な政治的計算があったと考えられる。すなわち、自らの最も信頼する家臣の功績を将軍に直接称えさせることで、その家臣の権威に箔を付けると同時に、そのような有力な家臣を従える自らの勢威を内外に誇示する狙いがあった。

この「将軍から感状を受けた武将」という肩書は、興種が九州に帰国した後、宿敵・少弐氏や他の国人衆に対して、絶大な政治的・心理的優位性をもたらしたに違いない。興種の武功は、原田家個人の栄誉に留まらず、大内氏の九州支配を盤石なものにするための重要な布石でもあった。彼は、自らの武勇によって、主家の戦略に大きく貢献したのである。

第三章:高祖城主としての領国支配

原田興種は、優れた武将であると同時に、巧みな領国経営者でもあった。彼は本拠地である高祖城を堅固に守り、菩提寺である金龍寺を創建することで、自らの権威を不動のものとし、原田氏の支配体制を盤石なものとした。

本拠・高祖城の戦略的重要性

原田氏の本拠である高祖城は、標高416メートルの高祖山頂に位置する、天然の要害であった 8 。この城の特筆すべき点は、奈良時代に唐・新羅の侵攻に備えて国家事業として築かれた古代山城・怡土城の土塁や防御施設を再利用して構築されていることである 3 。これにより、高祖城は当代随一の防御力を誇る難攻不落の山城となっていた。

立地的にも、博多、唐津、そして大宰府という、北部九州における政治・経済・交通の三大要衝地帯を一望できる戦略的な位置を占めていた。この城に拠ることで、原田氏は周辺地域の動向を常に把握し、有事の際には迅速に対応することが可能であった。高祖城は、まさに筑前支配の拠点として理想的な城郭だったのである。

太祖山金龍寺の創建:信仰と権威の象徴

興種の領主としての側面を最もよく物語るのが、菩提寺である太祖山金龍寺(たいそざん きんりゅうじ)の創建である。永正5年(1508年)、興種は亡き父・弘種の菩提を弔うという名目で、高祖城の山麓にこの曹洞宗寺院を建立した 12 。

この寺院創建は、単なる宗教的な行為に留まらない、興種による高度な政治的・文化的パフォーマンスであった。第一に、父の追善供養という儒教的・仏教的な徳行を実践することは、領民や他の武士に対して、自らが仁政を行う正統な支配者であることを示す絶好の機会であった 12 。

第二に、興種は開山(初代住職)として、主君である大内氏の本拠地・山口で大内文化の象徴的存在であった瑠璃光寺(るりこうじ)から、高僧・桃嶽瑞見大和尚(とうがくずいけんだいおしょう)を招聘している 12 。これは、原田氏が大内氏の文化圏に属し、その厚い庇護下にあることを内外に明確に示すものであり、少弐氏側になびこうとする在地勢力への強力な牽制となった。

第三に、このような大規模な伽藍(がらん)を建立すること自体が、原田氏の安定した領国経営と豊かな経済力を証明するものであった。そして最後に、城と菩提寺をセットで整備することは、その地を恒久的な支配の中心地として定める行為であり、一族の永続的な繁栄を祈願する意味合いも持っていた。金龍寺は、その後、原田一族の菩提寺として、その歴史と深く結びついていくことになる 7 。

戦国期における原田氏の家臣団構成

原田氏の強大な軍事力を支えたのが、その家臣団である。当時の記録によれば、原田氏の家臣団は、「御家門衆」「御一族衆」といった血縁関係にある支族と、譜代の家臣たちによって構成されていた 13 。

特に、支族である波多江氏や、有田氏、笠氏、小金丸氏などは、家臣団の中核として原田氏の軍事行動を支えた有力な一族であった 13 。事実、興種が船岡山合戦に従軍した際にも、波多江種広や小金丸種連といった一族の将が同行している 13 。こうした一門・譜代の家臣たちの結束が、戦国乱世における原田氏の力の源泉となっていたのである。

表2:原田氏略系図(興種を中心とする大内氏との関係)

|

原田氏当主 |

偏諱を与えた大内氏当主 |

備考 |

|

原田 弘種 (ひろたね) |

大内 政弘 (まさひろ) |

興種の父。政弘の「弘」の字を賜る 3 。 |

|

原田 興種 (おきたね) |

大内 義興 (よしおき) |

本稿の主題。義興の「興」の字を賜る 3 。 |

|

原田 隆種 (たかたね) |

大内 義隆 (よしたか) |

興種の子。義隆の「隆」の字を賜る 3 。 |

この三代にわたる偏諱の授受は、原田氏と大内氏の間の半世紀以上にわたる強固で継続的な主従関係を象徴している。

第四章:享禄の内乱と世代交代

原田興種の晩年は、主君であった大内義興の死と、それに伴う新たな時代の到来によって特徴づけられる。彼は最後まで大内家への忠誠を貫き、次代への円滑な権力移譲を成し遂げた後、歴史の舞台から静かに姿を消した。

大内義隆の代における少弐氏との攻防

享禄元年(1528年)、原田興種にとって最大の庇護者であった主君・大内義興が病没し、その子である義隆が家督を継いだ 4 。主君の代替わりは、家臣団の勢力図にも変化をもたらす重大事であったが、興種は大内新体制においても重用された。

新当主・義隆は、父の遺志を継いで宿敵・少弐氏の討伐を続行。翌享禄2年(1529年)、義隆は早速、原田興種と重臣の杉興連(すぎ おきつら)に軍を率いさせ、少弐氏の当主・少弐資元(しょうに すけもと)を攻撃させた 4 。興種はこの戦いで資元を本拠地から追い払い、肥前国へ敗走させる戦果を挙げた。この事実は、興種が義隆の代になっても、対少弐氏戦線の最前線を担う不可欠な将と見なされていたことを示している。

しかし、少弐氏の抵抗も根強く、享禄3年(1530年)に肥前で起こった田手畷(たでなわて)の戦いでは、少弐方の龍造寺家兼(りゅうぞうじ いえかね)らの奮戦により、大内軍が手痛い敗北を喫するなど、両者の争いは一進一退の攻防が続いた 17 。

子・隆種への家督相続:その時期と背景

長年にわたる戦陣での活動は、興種の心身を蝕んでいたようである。史料によれば、享禄3年(1530年)頃、興種は病を得たと記されている 4 。時を同じくして、歴史の記録には興種の名に代わり、その子である原田隆種の名が頻繁に登場するようになる 4 。

さらに、享禄4年(1531年)には、高祖城下で起こった戦いにおいて、隆種の家臣である烏田通勝(からすだ みちかつ)らが戦功を挙げたという記録が残っている 19 。これは、この時点までには家督の継承が完了し、隆種が原田家の当主として家臣団を指揮していたことを示唆している。これらのことから、興種から隆種への家督相続は、享禄3年から4年にかけて行われたと推測される。

この家督相続は、単に興種の病という個人的な事情だけが理由ではなかった。そこには、主君が義興から義隆へと代替わりした政治的情勢に、原田家が巧みに対応しようとする戦略的な意図が見て取れる。最大の庇護者であった義興の死後、原田氏にとっては新当主・義隆との関係を新たに、そしてより強固に構築することが急務であった。そのために、老齢もしくは病身の興種に代わり、義隆から偏諱を賜った若き後継者・隆種を当主として前面に押し出すことは、大内新体制への速やかな順応と変わらぬ忠誠を明確に示す上で、最も効果的な手段であった。したがって、この世代交代は、原田家が激動の時代を乗り切るために下した、極めて政治的な判断であったと評価できる。興種は、自らの最後の務めとして、次代への円滑な権力移譲を成し遂げたのである。

興種の晩年と没年に関する考察

家督を子の隆種に譲った後の、原田興種の動向を示す史料は現存しておらず、その正確な没年も不明である。彼は高祖城下で静かな隠居生活を送ったものと考えられるが、その最期については歴史の中に埋もれている。しかし、彼がその生涯をかけて築き上げた原田氏の威勢と名声は、その後もしばらくの間、筑前の地で輝き続けることになった。

終章:原田興種の歴史的評価

原田興種は、戦国時代前期の北部九州において、一国人領主として目覚ましい成功を収めた武将であった。彼の生涯は、地方の在地勢力が、いかにして中央の政治動乱と結びつき、自らの栄達を勝ち取っていったかを示す、典型的な事例と言える。

興種が原田氏に残した遺産

興種の最大の功績は、主君・大内義興との強固な同盟関係を最大限に活用し、長年の宿敵であった少弐氏の勢力を圧倒し、原田氏の権勢を筑前国で最大級のものにまで押し上げたことである。彼が当主であった時代は、まさしく原田氏の「黄金時代」であった。

筑前守護代への就任という政治的地位の確立、船岡山合戦での武功による将軍から感状という栄誉、そして菩提寺・金龍寺の創建による文化的権威の誇示。これら一連の事績は、原田氏の権威と名声を、他の国人領主が及ばないほどの高みへと引き上げた。興種が残したこの有形無形の遺産は、次代の隆種(法名・了栄)へと引き継がれ、彼は大友氏との激しい抗争の中で、原田氏の領土を糸島半島全域にまで拡大させるに至った 6 。

その後の原田氏の運命と戦国時代の終焉

しかし、興種が築いた栄華は、大内氏という強力な庇護者の存在に大きく依存したものであった。その危うさは、大内氏の没落と共に現実のものとなる。天文20年(1551年)、大内義隆が家臣の陶晴賢の謀反によって滅ぼされると(大寧寺の変)、原田氏もその混乱に巻き込まれ、一時的に苦境に立たされた 4 。

その後、原田氏は毛利氏や龍造寺氏と結ぶことで大友氏に対抗し続けたが、天正15年(1587年)、天下統一を進める豊臣秀吉の九州平定の前に、国人領主としての歴史に幕を閉じることとなる。秀吉の軍勢に抵抗した最後の当主・原田信種は領地を没収され、高祖城も廃城となった 3 。興種が築き、その子らが守り抜いた栄光は、戦国時代という巨大な時代のうねりの中に飲み込まれていったのである。

筑前の歴史における興種の位置づけ

原田興種は、単なる一地方の武将としてその生涯を終えた人物ではない。彼は、室町幕府の権威が失墜し、新たな秩序が模索される時代の中で、西国随一の実力者であった大内義興の壮大な戦略—九州を平定し、さらには中央政権を掌握するという野望—を、最前線で実行したキーパーソンであった。彼の武功なくして、義興の上洛と幕政掌握は成し得なかったかもしれない。

彼の生涯は、主家への忠誠を尽くすことで自らの地位を高め、武功と領国経営の両面で卓越した手腕を発揮した、戦国期における理想的な国人領主像を体現している。原田興種という一人の武将の軌跡は、戦国乱世の複雑さと、その中で必死に生き抜いた人々のダイナミズムを、我々に鮮やかに伝えてくれるのである。彼の名は、筑前の歴史において、記憶されるべき驍将として刻まれている。

引用文献

- 秋月家から見た九州の歴史 - シニアネット久留米 http://snk.or.jp/cda/akiduki.pdf

- 戦国 - 福岡史伝 https://www.2810w.com/%E6%88%A6%E5%9B%BD

- 原田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 武家家伝_原田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/harada_k.html

- 武家家伝_原田氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/harada_k.html

- 糸島最大の豪族・原田氏と東の正八幡宮 2019年1月 - ブログ猫間障子 http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/185406810.html

- 金龍寺庭園 ― 原田氏月見山別館跡…福岡県糸島市の庭園。 - おにわさん https://oniwa.garden/kinryuji-temple-itoshima-fukuoka/

- 高祖城の見所と写真・全国の城好き達による評価(福岡県糸島市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1345/

- 大内氏(おおうちうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%B0%8F-39020

- 原田隆種 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E9%9A%86%E7%A8%AE

- 守護代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E8%AD%B7%E4%BB%A3

- 金龍寺の紹介 https://kinryuji.jp/introduction/

- Untitled - 九州歴史資料館 https://kyureki.jp/wp-content/uploads/2022/03/%E4%BB%8A%E5%AE%BFBP%EF%BC%96-2.pdf

- 筑前国怡土郡 有田城跡 | 綿屋文庫‐唐津街道前原宿 https://karatsukaido.jugem.jp/?eid=249

- 船岡山合戦とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%88%B9%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- 大内義興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E8%88%88

- 田手畷の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%89%8B%E7%95%B7%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 龍造寺家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30615/

- 原田隆種 Harada Takatane - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/harada-takatane

- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 大内義興とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E8%88%88

- 王丸の王丸氏のこと ー王丸文書に読む中世王丸氏の動向を中心にー ... http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/189317447.html

- 高祖城/高祖山城/原田城 - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/cultural-property/356318

- 古代山城「怡土城」のこと - ブログ猫間障子 http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/190679696.html

- 金龍寺、福岡、今川 | 耕雲山金龍寺のご紹介 | 日本 https://www.kinryuji.net/

- 九州の神社・神宮・寺院ランキングTOP10(9ページ目) - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/pro_010/g1_20/page_9/

- 有田の有田氏のこと ー高祖城主原田氏旧臣の有田氏の中世文書8通に注目してー http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/191081306.html

- 糸島と地侍たち ー中世荘園「怡土荘」とその村落に暮らす「名主」あらため「地侍」についてー - note https://note.com/itoshima_chusei/n/n909e0ee8d9be