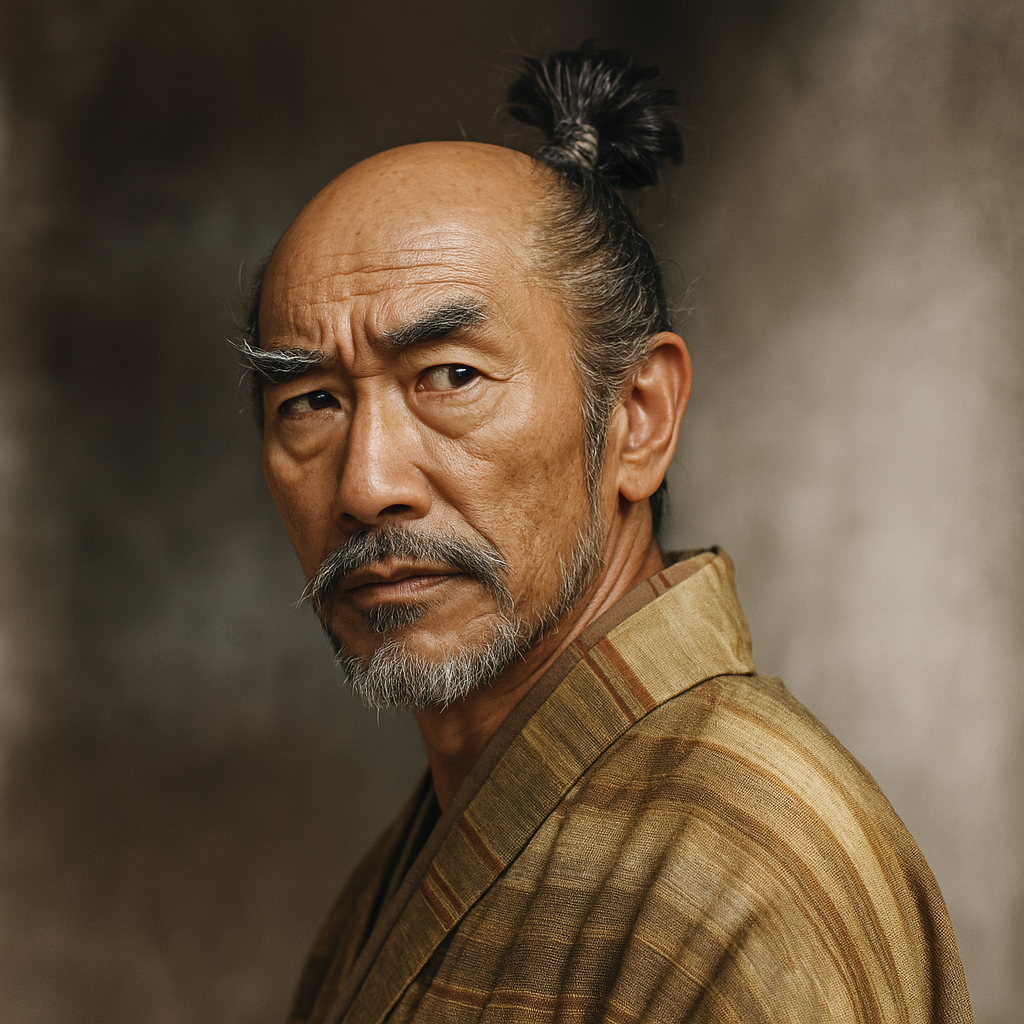

吉田孝頼

長宗我部氏の軍師・吉田孝頼は、国親の義弟として再興を支援。婚姻謀略で敵を翻弄し、「一領具足」考案説も。元親の土佐統一にも貢献した知勇兼備の将。

長宗我部を支えた智の巨人 ― 軍師・吉田孝頼の実像

序章:乱世の土佐に現れた不世出の軍師

戦国時代の土佐国は、中央の権威が及ばぬ混沌の地であった。守護であった細川氏の力は衰え、土佐七雄と称される有力国人領主たちが互いに覇を競い、まさに群雄割拠の様相を呈していた。この中にあって、長岡郡岡豊城を本拠とする長宗我部氏も、その存亡を賭けた厳しい戦いの渦中にあった。特に、長宗我部兼序の代には、本山氏をはじめとする連合軍の攻撃を受けて岡豊城は落城し、一族は滅亡の寸前にまで追い込まれるという悲劇に見舞われた 1 。

この絶望的な状況から、兼序の子・国親が一条氏の庇護を脱して岡豊城に帰還し、奇跡的な再興を遂げる過程において、一人の家臣の存在が決定的な役割を果たした。その人物こそ、本報告書が主題とする吉田孝頼である。彼は、長宗我部氏二代にわたる「知恵袋」と評され、その智謀と忠誠心をもって、滅びかけた主家を土佐統一へと導く礎を築いた 2 。本報告書は、諸史料を丹念に読み解き、この稀代の軍師・吉田孝頼の生涯と功績を徹底的に調査し、その実像に迫ることを目的とする。

第一章:出自と主君との絆 ― 土佐吉田氏の系譜と国親の義弟として

吉田孝頼という人物を理解する上で、まず彼の出自と、長宗我部氏との間に結ばれた極めて強固な関係性の基盤を明らかにすることが不可欠である。

第一節:人物概要 ― 諸説に見る孝頼の横顔

吉田孝頼に関する記録は、複数の軍記物や系図に散見されるが、その内容は必ずしも一様ではない。彼の基本的な人物像を把握するため、以下に諸史料に基づく情報を整理する。

|

項目 |

内容 |

典拠・備考 |

|

氏名 |

吉田 孝頼(よしだ たかより) |

|

|

生没年 |

明応3年(1494年) - 永禄6年(1563年) |

4 の説。一方で 6 などは「生没年不詳」としており、確定的なものではない。 |

|

別名 |

周孝(しゅうこう)、備中守、備中入道 |

4 |

|

氏族 |

土佐吉田氏(藤原北家秀郷流、山内首藤氏支流) |

7 |

|

主君 |

長宗我部国親、長宗我部元親 |

4 |

|

城主 |

土佐国長岡郡吉田城、後に土佐郡井口城 |

6 |

|

父 |

吉田則弘 |

4 |

|

兄弟 |

吉田重俊(弟) |

4 |

|

妻 |

長宗我部兼序の娘(国親の妹) |

4 。複数の史料で国親の「義兄弟」 10 と記されており、この説が有力。 6 では「国親女」との記述もある。 |

|

子 |

貞重(次郎左衛門)、周重 |

4 。 6 では「孫三郎」という子もいると記述。周重と同一人物の可能性も指摘される。 |

第二節:土佐吉田氏の淵源

孝頼が属した土佐吉田氏は、単なる一土豪ではなく、由緒ある家柄であった。その祖は、俵藤太として知られる藤原秀郷に連なる名門、山内首藤氏の支流と伝えられている 7 。一族の歴史は、山内首藤俊通の子・俊宗が、南北朝時代に足利尊氏に従って軍功を挙げ、土佐国に所領を得たことに始まるとされる 9 。この歴史的背景は、孝頼が地域社会において有していたであろう影響力と、彼自身の矜持を物語るものである。

第三節:国親との宿命的な結合

孝頼の生涯における最初の、そして最も重要な転機は、長宗我部国親との関係構築であった。永正15年(1518年)、父・兼序を失い、流浪の末にようやく本拠地・岡豊城への復帰を果たした国親は、その直後、自らの妹(兼序の娘)を孝頼に嫁がせた 1 。

この婚姻は、単なる縁組以上の、極めて高度な戦略的意味合いを持っていた。当時の国親は、旧領を回復したとはいえ、その勢力基盤は極めて脆弱であり、周囲を敵対勢力に囲まれていた。この状況を打開するために、国親は土着の有力武将である孝頼を姻戚関係によって取り込み、自らの支配の正当性と軍事力を補強しようと図ったのである。この結果、孝頼は単なる家臣という立場を超越し、国親の「義兄弟」 10 として、また一族の存亡を託された「後見役」 3 としての特別な地位を得ることになった。この血縁にも等しい強固な絆こそが、その後の長宗我部氏の再興を支える揺るぎない礎となり、孝頼が比類なき智謀を存分に振るうことを可能にしたのである。

第二章:智謀の閃き ― 香宗我部・本山両氏を翻弄した権謀術数

吉田孝頼の人物像を最も象徴する逸話として、大永6年(1526年)に起きた婚姻問題を利用した謀略が挙げられる。これは、彼の策略家としての非凡な才能を如実に示すものである 12 。

事件の経緯は『土佐物語』などに詳しく記されている。長宗我部国親は、当初、自らの娘を香宗我部秀義に嫁がせる約束を交わしていた。しかし、これを一方的に反故にし、土佐中部で強大な勢力を誇る本山茂辰(茂宗の子)に娘を嫁がせてしまう 5 。約束を違えられた秀義は激怒し、国親を討伐すべく兵を挙げた。長宗我部氏にとって、これはまさに絶体絶命の危機であった。

この窮地において、孝頼は驚くべき行動に出る。彼は主君・国親に代わって全ての責任を負う形で自ら剃髪して出家し、香宗我部氏の陣営に赴いて謝罪したのである 5 。武士にとって剃髪は最大の屈辱の一つであり、この孝頼の自己犠牲的な行動は、香宗我部氏の怒りの矛先を鈍らせるに十分であった。面目を立てられた香宗我部氏は、その怒りを、結果的に国親の娘を娶ることになった本山氏へと向け、両者は激しく争うこととなった 5 。

この一連の出来事は、孝頼が描いた壮大な謀略であったと見られている。彼の行動は単なる謝罪ではなく、敵の心理を巧みに操るための計算され尽くした政治的パフォーマンスであった。孝頼は、武士社会における面子や名誉といった価値観を深く理解していた。彼の「剃髪謝罪」は、第一に、長宗我部方の非を最大限に認めることで香宗我部氏の怒りを鎮静化させ、第二に、主君の権威を損なうことなく事態を収拾し、第三に、香宗我部氏に「これほどの謝罪を受けた以上、矛を収めざるを得ない」という心理的な貸しを作り出す効果があった。これにより、長宗我部氏は直接手を下すことなく、二大ライバル勢力を互いに争わせて疲弊させることに成功したのである。これは、彼の智謀が、いかに人間心理の機微に通じた高度なものであったかを示す好例と言えよう。

第三章:国造りの礎 ― 「一領具足」考案者説と数多の戦功

吉田孝頼の貢献は、一時的な謀略に留まらない。彼は長宗我部氏の国家体制の根幹を成すシステムを構築し、また自らも戦陣に身を置いて武功を挙げた「知勇兼備」の将であった 13 。

第一節:「一領具足」の創設者

長宗我部氏の躍進を支えた原動力として、半農半兵の兵士制度である「一領具足」が知られている。これは、平時は田畑を耕し、ひとたび召集がかかれば一領(ひとそろい)の具足を持って戦場に駆けつけるというもので、これにより長宗我部氏は、経済力に乏しい土佐の実情にありながら、強力かつ動員力の高い軍隊を維持することが可能となった 14 。

この画期的な制度の考案者については、主君である長宗我部国親とする説が一般的であるが、家臣の吉田孝頼であったとする説も根強く伝えられている 2 。もし孝頼が考案者であったとすれば、彼の評価は単なる軍師から、国家の社会・軍事システムを設計した「国造りの設計者」へと大きく変わる。

一領具足は、小国であった土佐の経済的・人的資源の制約を克服し、それを逆に強みに変えるための最適な解決策であった。このような制度を立案するには、単なる軍事知識だけではなく、領内の民政、経済、地理、そして領民の気質までを深く理解した、大局的な視点が不可欠である。香宗我部・本山両氏を巡る謀略に見られるような、緻密な計画性と先見性を持つ孝頼が、この国家の根幹をなすシステムを創設したと考えることには、高い蓋然性が認められる。彼の智謀は、長宗我部氏の長期的な発展戦略そのものを形作っていた可能性が高い。

第二節:戦陣に輝く武功

孝頼は、書斎に籠もるだけの策士ではなかった。彼は自ら戦場に立ち、数々の武功を挙げる優れた武将でもあった。国親の時代には、天文5年(1536年)の長岡郡野田における合戦などで活躍し、主家の所領回復に貢献した 1 。

主君が元親の代に替わってからも、その信頼は揺らぐことなく、家中の重鎮として活躍を続けた。吾川郡の長浜や木塚での戦いにおいても功績を挙げている 6 。彼の武将としてのキャリアの頂点を示すのが、永禄4年(1561年)の井口城攻めである。元親の命を受けた孝頼は、本山氏方であった土佐郡井口城主・井口勘解由を攻め滅ぼし、その功績により井口城を与えられた 5 。これは、彼の武勇と指揮官としての能力が高く評価されていたことの証左である。

第四章:次代への奉公 ― 元親の時代と土佐統一への道

永禄3年(1560年)に国親が世を去り、嫡男の元親が家督を継ぐと、孝頼は引き続き家老分として若き主君を支えた 2 。初陣の長浜の戦いで、元親が家臣に槍の使い方を尋ねたという逸話は有名であるが 15 、後に「鬼若子」と称されるほどの武勇を発揮する元親の傍らには、常に孝頼の知恵と経験が存在したと考えられる。孝頼は、元親の類稀な武勇を最大限に活かすための戦略的指針を与える、指南役としての役割を果たしたであろう。

元親が進めた土佐統一戦争においても、孝頼の存在は不可欠であった。特に、最大のライバルであった本山氏との雌雄を決した長浜の戦い(1560年)における勝利は、孝頼の戦略指導なしには考えられない 16 。孝頼の死は、永禄6年(1563年)説が有力であり 4 、これは元親が安芸国虎を滅ぼして土佐統一を成し遂げる(1569年)数年前のことである。孝頼は、主君の悲願達成をその目で見ることなく世を去ったが、彼がその盤石な礎を築き、勝利への道筋をつけた功績は計り知れない。

第五章:静かなる終焉 ― 晩年、死、そして後世への影響

数々の功績を挙げた孝頼は、晩年、岡豊に隠居し、「北方殿(きたのかたどの)」と呼ばれて敬われたと伝わる 6 。その後、大高坂山(後の高知城)の南麓に移り住んだともされる 6 。そして、永禄6年(1563年)、病によりその波乱に満ちた生涯を閉じた 4 。

その墓所は、彼が最後の城主となった井口城下の西崎に葬られたとされる 6 。また、彼の屋敷があった場所は、後に栄福寺になったという伝承も残っており 6 、彼が地域社会に与えた影響の大きさを今に伝えている。

孝頼の死は、長宗我部家、特に元親にとって大きな損失であったことは想像に難くない。経験豊富で、時には諫言も辞さなかったであろう重鎮の不在は、その後の元親の意思決定にも影響を与えた可能性がある。彼の知恵と忠誠は、死後も長く長宗我部家の中で記憶され続けたことであろう。

第六章:吉田一族の系譜 ― 孝頼を支え、その志を継いだ者たち

長宗我部氏の躍進を語る上で、吉田孝頼個人の功績は絶大であるが、彼を支えた一族の存在もまた見過ごすことはできない。吉田一族は、孝頼を中心に、長宗我部家の支配体制を多層的に支える「柱石」として機能していた。

第一節:兄を支えた勇将 ― 弟・吉田重俊

孝頼の弟である吉田重俊もまた、兄に劣らぬ優れた武将であった。彼は兄と共に長宗我部家の片腕として活躍し、数々の戦場で武功を挙げた 6 。長岡郡大津城攻撃では先鋒として奮戦し、後には香美郡上夜須城主となっている。特に注目すべきは、永禄12年(1569年)の安芸国虎討伐戦における活躍である。重俊は、安芸氏の家臣・黒岩越前と遠縁であった関係を利用し、安芸氏の内部崩壊を誘うことに成功した。これは安芸氏滅亡の大きな要因となり、兄・孝頼の智謀と弟・重俊の武勇と人脈が、見事な連携を見せた一例と言える 17 。

第二節:「隻眼の鬼」と呼ばれた息子 ― 吉田貞重

孝頼の子・吉田貞重もまた、父の血を色濃く受け継いだ猛将であった。彼の武勇を象徴するのが、永禄12年(1569年)の安芸攻めでの逸話である。貞重は敵との交戦中に槍で左目を突かれるという重傷を負いながらも、怯むことなくその敵を討ち取り、首級を挙げた。この壮絶な戦いぶりから、彼は「隻眼の武将」として敵味方から恐れられたという 9 。

貞重はその後も元親の四国制覇に貢献したが、主家が改易された後の浦戸一揆には加わらなかった。その背景には、元親晩年の後継者問題や、長兄・津野親忠が弟の盛親によって殺害されたことへの不信感があったとされ、彼の義理堅い一面が窺える。その後は保科正光に仕官している 9 。また、彼は天文学にも通じた博学な人物であったとされ 9 、父・孝頼から文武両道の家風を受け継いでいたことがわかる。

第三節:その他の子孫

孝頼には、貞重の他に周重という子もいたと記録されている 4 。また、一部の系図には孫三郎という名も見られるが 6 、彼らの具体的な事績については史料が乏しく、詳細は不明である。

孝頼、重俊、貞重という吉田一族の活躍を見ると、長宗我部家が単独の天才に支えられていたのではなく、一族という「ユニット」によって支えられていたことが明らかになる。孝頼が中枢で「智」を司り、重俊が謀略を伴う「武」を、貞重が戦場での純粋な「勇」を発揮するという、見事な役割分担が成立していた。国親が孝頼と結んだ婚姻関係は、この極めて有能で忠実な一族全体を、長宗我部家の中核的な家臣団として迎え入れるという、計り知れない価値をもたらしたのである。

終章:吉田孝頼という人物の歴史的評価

吉田孝頼は、「知勇兼備の将」であり、「権謀術数の大家」であり、そして「忠誠の臣」であった 2 。本報告書で論じてきたように、彼の人物像は一つの言葉では到底表現しきれない多面性を持っている。彼はまた、長宗我部氏の軍事・社会システムの根幹を設計した可能性のある、「国造りの設計者」でもあった。

彼の智謀なくして、長宗我部国親の奇跡的な再興はあり得なかったであろう。そして、彼が築いた盤石な礎なくして、長宗我部元親の土佐統一、さらには四国制覇という快挙も成し遂げられなかったに違いない。

史料の制約から、その生涯の全てを明らかにすることは困難である。しかし、軍記物や系図に残された断片的な記述をつなぎ合わせることで浮かび上がってくるのは、土佐の歴史を動かした巨大な存在感である。彼はまさしく、長宗我部氏の、そして土佐の歴史における「影の巨人」であった。吉田孝頼の生涯は、戦国という激動の時代において、一個人の卓越した知性と揺るぎない忠誠心が、いかに一つの家の運命を、そして一国の歴史を大きく左右し得るかを示す、不滅の実例として後世に語り継がれるべきである。

引用文献

- 「長宗我部国親」没落した一族を再興させた元親の父 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/611

- カードリスト/長宗我部家/長032吉田孝頼 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1088.html

- 武家家伝_長曽我部氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/tyoso_k.html

- 吉田孝賴- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%AD%9D%E8%B3%B4

- 吉田孝頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%AD%9D%E9%A0%BC

- 吉田孝頼 - o88menme ページ! - Jimdo https://o88menme.jimdofree.com/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%90%89%E7%94%B0%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%AD%9D%E9%A0%BC/

- 吉田孝頼 -長宗我部元親軍記- https://tikugo.com/chosokabe/jinbutu/yosida/yosida-taka.html

- 吉田孝頼 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/YoshidaTakayori.html

- 吉田貞重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E8%B2%9E%E9%87%8D

- 長宗我部国親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%9B%BD%E8%A6%AA

- 長宗我部国親とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%9B%BD%E8%A6%AA

- 長宗我部家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30613/

- 吉田孝頼(よしだたかより)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=4F03

- 一領具足 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E9%A0%98%E5%85%B7%E8%B6%B3

- 長宗我部元親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%85%83%E8%A6%AA

- 長浜の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%B5%9C%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 吉田重俊 - o88menme ページ! https://o88menme.jimdofree.com/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%90%89%E7%94%B0%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%87%8D%E4%BF%8A/

- カードリスト/長宗我部家/長030吉田貞重 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1179.html