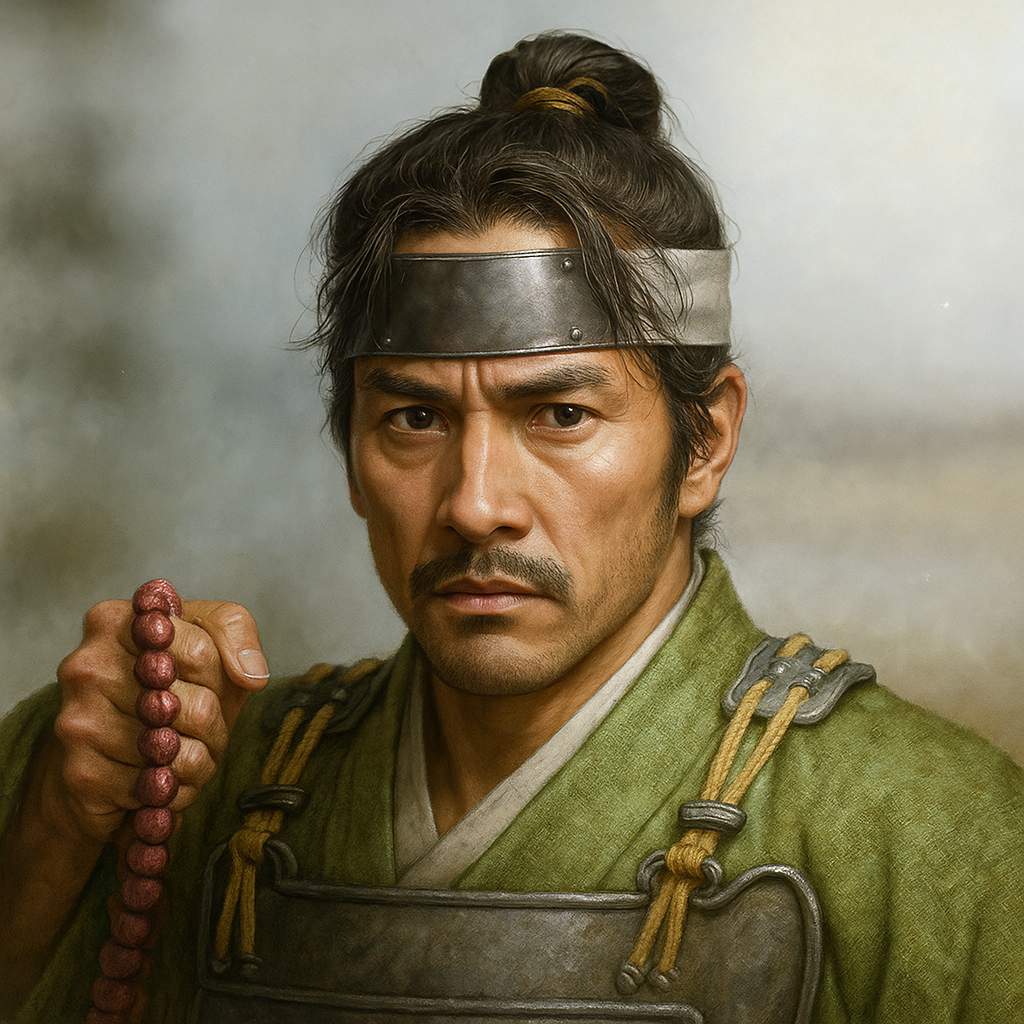

吉良義安

吉良義安は足利一門の名門吉良氏の当主。今川氏に反抗し人質となるが、徳川家康と親交を深める。弟義昭の没落後、家康の支援で吉良家を再興。

戦国の名門、存亡の岐路に立つ―吉良義安の生涯と三河吉良氏の変容―

序章:名門・三河吉良氏の権威と構造

戦国時代の三河国にその名を刻んだ武将、吉良義安。彼の生涯は、室町幕府以来の名門としての権威と、実力が全てを支配する戦国の現実との狭間で揺れ動いた、苦悩と逆説に満ちた物語である。義安という一人の人物を深く理解するためには、まず彼が背負っていた「吉良氏」という家の重みと、その特異な構造を解き明かす必要がある。

吉良氏は、清和源氏の名門・足利氏の嫡流に連なる一族である 1 。その祖は、鎌倉時代に三河国幡豆郡吉良荘を領した足利義氏の長子・長氏に遡る 1 。室町時代に入ると、吉良氏は将軍家の一門として「御一家」と称され、石橋氏・渋川氏と共に管領家すら凌ぐ別格の家格を誇った 3 。『今川記』には「室町殿の御子孫たへなは吉良につかせ」と記されるほど、足利将軍家に嗣子なき場合には吉良氏がその後継となるべきと見なされるほどの貴種であった 3 。この血統的権威こそが、吉良氏が戦国時代を生き抜く上での最大の資産であり、同時に最大の桎梏ともなった。

しかし、その本拠地である三河国吉良荘において、吉良氏は一枚岩ではなかった。南北朝時代の動乱期に、嫡流である西条吉良氏(上吉良)と、庶流の東条吉良氏(下吉良)に分立し、戦国期に至るまで両家は時に協力し、時に対立を繰り返す複雑な関係にあった 3 。吉良義安の生きた時代、この両家の家督問題が、彼の運命を大きく左右する重要な要因となるのである。

戦国乱世にあって、吉良氏の持つ血統的権威は「見えざる資産」であった。例えば、吉良氏の分家筋にあたる駿河の今川氏は、主家筋である吉良氏を武力で完全に滅ぼすという選択をせず、婚姻関係や政治的圧力によって自らの支配下に組み込もうと画策した 8 。これは、下剋上が常態化した時代にあっても、今川氏が吉良氏の伝統的権威を無視できなかった証左に他ならない。吉良義安の生涯を通じて、この「見えざる資産」は、彼を窮地に追い込むこともあれば、最終的に一族を救う切り札ともなる、まさに両刃の剣であった。本稿では、この視座を基軸に、吉良義安の波乱の生涯を徹底的に追跡・分析する。

【表1】吉良義安 関連年表

|

西暦/和暦 |

吉良義安の動向 |

関連人物・勢力の動向 |

主要な合戦・事件 |

備考 |

|

1536年 (天文5年) |

西条城主・吉良義堯の次男として誕生 9 。 |

- |

- |

- |

|

1537年頃 (天文6年頃) |

東条吉良氏・持広の養子となる 3 。 |

- |

- |

- |

|

1540年 (天文9年) |

兄・義郷が戦死し、西条吉良氏の家督を継承 11 。 |

織田信秀が三河に侵攻(安城合戦開始) 12 。 |

安城合戦 |

- |

|

1540-49年頃 |

養父・持広も死去し、東条吉良氏の家督も継承。弟・義昭を西条城代とする 4 。 |

- |

- |

小林輝久彦氏の説では、この相続に反発した家臣との対立から織田氏に接近したとされる 9 。 |

|

1549年 (天文18年) |

織田信秀に与し、今川義元に反乱。敗北し、駿府へ送られ人質となる 2 。 |

今川義元、安城城を攻略し織田信広を捕縛。弟・義昭が東西吉良氏当主となる 9 。 |

第三次安城合戦 |

母方の祖父とされる後藤平太夫が処刑されたとの伝承あり 8 。 |

|

1555年 (弘治元年) |

松平元康(家康)の元服の際、理髪役を務める 9 。 |

松平元康が元服。烏帽子親は今川義元 14 。 |

- |

この頃、一度赦免され三河に帰国していたとする説がある 9 。 |

|

1555年 (弘治元年) |

(新説)再度、織田・水野氏と結び今川氏に反乱するも鎮圧される 3 。 |

織田信長、叔父・信光と謀り清須城主・織田信友を討つ 13 。 |

三河忩劇 |

義元は書状で義安の反逆に不満を表明 3 。 |

|

1557年 (弘治3年) |

(新説)三河から追放され、西条領は今川氏の直轄地となる 9 。 |

今川・織田間の和睦交渉(上野原参会)が決裂か 9 。 |

- |

この後、再度今川氏真によって駿河に幽閉されたとする説がある 9 。 |

|

1560年 (永禄3年) |

今川義元が桶狭間で討死。家康と共に人質生活から解放され、三河へ帰還 9 。 |

今川義元戦死。松平元康(家康)が岡崎城へ帰還し独立 17 。 |

桶狭間の戦い |

- |

|

1561年 (永禄4年) |

- |

弟・義昭が家康と敵対し、敗れて降伏 15 。 |

善明堤の戦い、藤波畷の戦い |

- |

|

1563年 (永禄6年) |

- |

弟・義昭が三河一向一揆に呼応して挙兵 19 。 |

三河一向一揆 |

- |

|

1564年 (永禄7年) |

弟・義昭の敗走後、家康から東西両吉良氏の統一当主として認められる 1 。 |

一向一揆鎮圧。義昭は三河から逃亡 15 。 |

- |

- |

|

1569年 (永禄12年) |

死去。享年34 10 。 |

- |

- |

死没地は駿河国薮田とする説が有力 3 。 |

|

1579年 (天正7年) |

- |

母・俊継尼の嘆願により、家康が子・義定を召し抱え、吉良家は再興される 3 。 |

- |

- |

第一章:誕生と複雑な家督相続

出自と家族

吉良義安は、天文5年(1536年)、三河国西条城(現在の愛知県西尾市)の城主であった西条吉良氏第13代当主・吉良義堯の次男として生を受けた 9 。父・義堯は、室町幕府の権威が揺らぐ中で、京都から本拠地である三河に帰国し、在地領主としての支配を固めようとしていた人物である 4 。義安には、兄に義郷、弟に義昭がいた 11 。長兄の義郷が本来の家督相続者であり、三男の義昭は後に徳川家康と三河の覇権を争い、没落する運命を辿ることになる。

義安の出自を語る上で興味深いのは、その母を巡る説である。父・義堯の正室は、駿河の大名・今川氏親の娘(今川義元の姉)である徳蔵院殿であったとされ、これは分家筋の今川氏が主家筋の吉良氏を懐柔し、その権威を取り込もうとする政略結婚であった 8 。しかし、義安とその兄弟の母は、この正室ではなく、幕府奉公衆・後藤氏の一族である後藤平太夫の娘であったとする説が有力視されている 8 。この後藤氏は、後の義安の反乱において重要な役割を果たすことになり、彼の母方の血筋がその政治的行動に影響を与えた可能性も否定できない。

【表2】吉良義安 関連人物相関図(系図)

Mermaidによる関係図

(注:義安の妻は吉良持広の娘(正室)と松平清康の娘・俊継尼(側室)の二人が伝わる 9 。上図では俊継尼との関係を強調している。)

流転の家督相続

次男であった義安の人生は、当初から複雑な様相を呈していた。まず、子のいなかった同族の東条城主・吉良持広の婿養子となる 4 。これは、東西両吉良家の融和を図るための政略的な縁組であったと考えられる。しかし、この平穏は長くは続かなかった。

天文9年(1540年)頃、尾張の織田信秀が三河へ侵攻し、その戦いの中で西条吉良家の家督を継いでいた兄・義郷が戦死してしまう 11 。嫡男を失った西条家は、東条家へ養子に出ていた義安を呼び戻し、家督を継承させた 9 。ところが、間もなく東条家の養父・持広も死去したため、義安は期せずして東西両吉良家の家督を一身に相続するという、前例のない事態に直面する 3 。

この異例の事態を収拾するため、義安は弟の義昭を西条城の城代として置き、自らは東条城主となるという変則的な体制を敷いた 4 。しかし、この措置が家中の混乱を招いたことは想像に難くない。近年の小林輝久彦氏の研究によれば、義安はこの分担相続に同意せず、両家の当主として西条城(西尾城)に入城したところ、これに反発する西条家の家臣団と対立したとされる 9 。この内部対立こそが、義安が自身の権力基盤を固めるために、今川氏の宿敵である織田氏という外部勢力との連携を模索する直接的な動機となった可能性が指摘されている。すなわち、義安の最初の反今川行動は、単なる気まぐれや大局観の欠如ではなく、自身の足元である吉良家内部の不安定さに起因する、極めて合理的な政治判断であったと解釈できるのである。

第二章:今川家との対立と駿府での幽囚

反乱と敗北

家中の不安定さを抱えながら東西両吉良氏の当主となった義安は、やがて三河を巡る大国の争いに巻き込まれていく。天文18年(1549年)、今川義元が織田信秀の勢力下にあった安城城を攻めた際(第三次安城合戦)、義安は織田方に与して今川氏に反旗を翻した 2 。これは、前述の家督相続を巡る内紛を抑えるため、織田氏の力を借りようとした動きの帰結であったと考えられる。

しかし、この反乱は今川方の圧倒的な軍事力の前に脆くも崩れ去る。義安は今川軍に捕らえられ、人質として今川氏の本拠地である駿府へ送られることとなった 9 。一説には、この反乱の首謀者として、義安の母方の祖父と目される後藤平太夫が処刑されたと伝えられており、今川氏の厳しい処断を物語っている 8 。今川義元は、反逆した義安に代わり、その弟である義昭に東西両吉良氏を継がせ、吉良氏を完全に今川家の支配下に組み込んだ 9 。これにより、義安は当主の座も本拠地も失い、駿府(あるいはその近郊の薮田 3 )での約10年間に及ぶ幽囚生活を開始することになる。

駿府での幽囚と家康との出会い

敗将として駿府に送られた義安であったが、この不遇の時代が、彼の後半生、ひいては吉良家の未来を決定づける重要な出会いをもたらした。それは、同じく今川家の人質となっていた三河岡崎の幼き領主、松平竹千代(後の徳川家康)との親交である 9 。同郷の、しかも共に人質という境遇にあった二人が親密になったのは自然なことであっただろう。この駿府での日々を通じて築かれた絆が、後に家康による吉良家再興の伏線となる。

この関係を象徴する出来事が、弘治元年(1555年)に行われた家康の元服の儀である。今川義元を烏帽子親として元服し、「松平元信」と名乗ったこの儀式において、吉良義安は「理髪役(りはつのやく)」という大役を務めた 9 。理髪役とは、元服する者の髪を結い上げ、成人としての髪型を整える重要な役割であり、高い家格と信頼を持つ人物が担うのが通例であった 14 。

この人選には、三重の政治的意味が込められていたと考えられる。第一に、家康と義安の個人的な絆を公式な場で示すこと。第二に、烏帽子親である義元が、足利一門中の名門である吉良氏の当主にこの役を務めさせることで、松平家の元服に権威付けをしようとしたこと。そして第三に、人質である義安に名誉ある役割を与えることで、吉良氏の家格に配慮を示し、懐柔しようとする今川方の意図である。この経験は、義安自身に「吉良家の権威は未だ失われていない」と再認識させ、後の再起への密かな動機となった可能性も否定できない。そして何より、この場で形成された「格上の義安が格下の家康の成人を祝う」という主従にも似た関係性が、弟・義昭が滅び、義安の系統が再興される未来を決定づけた、極めて重要な一場面であった。

第三章:弘治年間の再挙兵と追放(諸説の比較検討)

錯綜する史料と再挙兵説

吉良義安の生涯で最も解釈が分かれ、錯綜しているのが、天文18年(1549年)の反乱から永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いに至るまでの動向である。従来の通説では、義安はこの期間、一貫して駿府で人質生活を送っていたとされてきた。しかし、『松平記』などの史料には、弘治元年(1555年)に吉良氏が三河で今川氏に対して挙兵したとの記録があり、単純な人質説では説明のつかない矛盾が生じていた 9 。

この矛盾を解消するのが、近年の研究で有力視されている新説である。この説によれば、義安は天文18年の敗北後、一度は赦免されて三河への帰国を許されたものの、弘治元年に再び今川氏に反旗を翻したとされる 3 。今川義元が家臣の荒川義広に宛てた書状には、義安が「弟の長三郎(義昭か)を(織田方の)水野氏の緒川城に人質として送り、西条城に水野の軍勢を引き入れた」と生々しく記されており、この再挙兵が具体的な事実であったことを裏付けている 3 。義元は同書状で「吉良氏がどのような不満を抱いているのか理解できない」と記しており 3 、一度赦免した相手からの裏切りに対する義元の困惑が窺える。この二度目の反乱もまた今川軍によって鎮圧され、義安は今度こそ三河の所領を完全に失い、追放されるに至ったと考えられる。

反乱の動機と最終的な追放

義安がなぜ、一度赦免されたにもかかわらず、再び無謀とも思える反乱に踏み切ったのか。その動機は複合的であったと推察される。一つには、家康の元服で理髪役を務めた際にも触れたように、今川義元が松平家の烏帽子親となったことで、伝統的に三河の盟主であった吉良氏の国主としての面目が失われたことへの反発があったとする説がある 9 。また、家督相続以来くすぶり続けていた家臣団との対立を、今度こそ織田氏の力を借りて完全に収拾しようとしたのかもしれない。

さらに、この時期の義安の動向を解明する鍵として、織田信長の伝記である『信長公記』首巻の記述が注目される。そこには、弘治2年か3年頃に、三河国上野原(現在の愛知県豊田市)で「武衛様(尾張守護・斯波義統)ト吉良殿ト御参会之事」があったと記されている 29 。研究者の間では、この「吉良殿」こそ、織田氏と通じていた吉良義安であり、今川義元が義安を仲介役として織田信長との和睦を模索したものの、席次などを巡って対立し、交渉は決裂したのではないかと推測されている 9 。この外交交渉の失敗が、義安にとって致命傷となった。今川方からは和睦の駒として利用価値を失い、織田方からも見放された結果、彼は三河に居場所をなくし、最終的に弘治3年(1557年)頃に追放され、再び駿河での幽閉生活に戻らざるを得なくなった、という筋書きである 9 。

これらの諸説を統合すると、吉良義安は「一度敗れて10年間おとなしくしていた受動的な武将」ではなく、「名門の誇りと国主としての自負から、執拗に今川氏の支配に抵抗し続けた、主体的で気骨のある人物」という、新たな像が浮かび上がってくる。彼の行動は短期的には失敗し、所領喪失という最悪の結果を招いた。しかし、この一貫した「反今川」という姿勢が、後の今川体制崩壊後、徳川家康にとって「最後まで今川に従った弟・義昭」よりも、自陣営に組み込みやすい存在と映った可能性は高く、結果的に家の存続に繋がったという逆説的な評価が可能となるのである。

第四章:桶狭間の戦いと吉良家再興

運命の転換点

永禄3年(1560年)5月19日、戦国史を揺るがす大事件が起こる。今川義元が尾張に大軍を率いて侵攻するも、桶狭間の地で織田信長の奇襲を受け、討ち死にしたのである 17 。この一戦は、東海地方の勢力図を一変させた。今川氏の支配体制は急速に瓦解し、駿府で人質生活を送っていた吉良義安と徳川家康(松平元康)は、図らずもその軛から解放されることとなった 9 。両者は共に故郷である三河へと帰還し、それぞれの道を歩み始める。

家康は今川氏から完全に独立し、岡崎城を拠点に三河統一という壮大な事業に着手した 2 。これにより、必然的に今川方の武将として三河に残っていた者たちとの対立が生じる。その筆頭が、義安の弟であり、今川氏の後ろ盾のもとで東西両吉良氏の当主となっていた吉良義昭であった 15 。

兄弟の明暗と三河一向一揆

今川氏という最大の庇護者を失った義昭は、急速に勢力を拡大する家康の前に孤立無援となった。永禄4年(1561年)、家康軍は義昭が籠る東条城に攻撃を開始。善明堤の戦いや藤波畷の戦いといった激戦の末、義昭は家康に降伏を余儀なくされる 15 。

しかし、義昭は再起を諦めていなかった。永禄6年(1563年)、三河国内で浄土真宗本願寺派の門徒たちが、寺社の不入権を巡る対立から一斉に蜂起する(三河一向一揆)。これは、家臣団の多くが一揆方に与するなど、家康の生涯における最大の危機の一つであった 20 。この混乱に乗じ、義昭は一揆勢の旗頭として担ぎ上げられ、再び家康に反旗を翻したのである 19 。

だが、この最後の抵抗も、家康の巧みな戦術と政治力の前に失敗に終わる。永禄7年(1564年)、一揆が鎮圧されると、義昭は三河から逃亡。その後、近江の六角氏を頼るなど流浪の末に没したとされ、彼が率いた西条吉良氏の系統は、ここに事実上滅亡した 7 。

義安による吉良家統一

弟・義昭が自滅する形で歴史の舞台から退場したことで、吉良家の家督は宙に浮いた。ここで家康が下した決断が、吉良家の運命を決定づける。家康は、敵対した義昭ではなく、駿府で苦楽を共にした旧知の吉良義安に、東西両吉良氏の家督を相続させ、統一吉良氏の当主として正式に認めたのである 1 。

家康が義安を再興させたのは、単なる旧交を温める感傷的な行為ではなかった。そこには、三つの要素が絡み合った、高度な政治的判断があった。第一に、駿府時代に築かれた個人的な信頼関係 1 。第二に、義安の妻・俊継尼が家康の祖父・松平清康の娘、すなわち家康自身の叔母にあたるという極めて近しい血縁関係 3 。そして第三に、三河統一を進める上で、名門吉良氏を完全に滅ぼすよりも、自らに近しい人物を当主に据えてその権威を掌握し、自らの支配の正当化に利用するという政治的打算である。家康が後に源氏を称する際に吉良家の系図を借用したという伝承も 25 、彼が吉良氏の持つ血統的権威をいかに重視していたかを示している。こうして義安は、弟の没落と引き換えに、家康の庇護のもとで再び吉良家の当主として返り咲くことになったのである。

第五章:徳川家臣としての後半生と死、そして子孫

晩年と死

徳川家康の後援によって統一吉良氏の当主となった義安であったが、その後の具体的な活動を伝える記録は乏しい。三河統一後の家康の家臣団の中で、彼がどのような役割を果たしたのかは判然としない。そして永禄11年(1569年)、義安は波乱の生涯を閉じた。享年わずか34であった 2 。

その死没地については、三河の本領ではなく、かつて幽閉されていた駿河国薮田(現在の静岡県藤枝市)であったとする説が有力である 3 。もしこれが事実であれば、彼は三河に帰還することなく、徳川家の同盟者となった今川氏真の領国で客死したことになる。その理由は定かではないが、彼の複雑な経歴が、徳川家中で微妙な立場に置かれ続けたことを示唆しているのかもしれない。愛知県西尾市の華蔵寺には、彼のものと伝わる墓所と木像が今も残されている 2 。

息子・義定と吉良家の再興

義安の死後、その血脈はすぐに安泰とはならなかった。妻の俊継尼(家康の叔母)と、遺児である義定は、しばらく三河の吉良荘で逼塞していたようである 3 。しかし、天正7年(1579年)、転機が訪れる。この地に鷹狩りにやってきた家康に対し、母・俊継尼が息子の将来を案じて直訴したのである 3 。家康は叔母の願いを聞き入れ、従兄弟にあたる義定を召し抱え、正式に吉良家の家督を継がせた 21 。ここに、吉良家は徳川家の家臣として確固たる地位を築くことになった。

高家吉良氏への道

徳川の世となり、吉良家はその由緒ある家柄と徳川家との特別な血縁関係を背景に、新たな役割を担うことになる 21 。義安の孫、すなわち義定の子である吉良義弥の代に、江戸幕府の儀式典礼を司る「高家」という職に任じられたのである 38 。高家は、朝廷との交渉や幕府の重要な儀礼を取り仕切る名誉職であり、足利一門のような旧名門の子孫が任じられることが多かった 39 。

吉良義安の生涯は、戦国武将としては「失敗」の連続であったかもしれない。二度の反乱は所領を失う結果に終わり、自らの力で領地を回復することなく、若くしてこの世を去った。しかし、彼の人生における二つの重要な選択、すなわち「松平清康の娘・俊継尼との婚姻」と「駿府での家康との関係構築」が、結果的に吉良家を滅亡の淵から救い、江戸時代における高家としての繁栄の礎を築いたのである。彼の個人的な苦難の生涯が、一族の存続という大局的な成功に繋がったというこの逆説こそ、吉良義安という人物を評価する上で最も重要な視点と言えよう。そして、この高家吉良氏の血筋が、後に元禄赤穂事件で歴史にその名を刻むことになる吉良上野介義央へと繋がっていくのである 7 。

結論:時代の奔流に翻弄された貴種

吉良義安の生涯は、足利一門という高貴な出自に生まれながら、実力主義の奔流が全てを洗い流す戦国という時代に翻弄された、一人の武将の苦闘の記録である。彼は、今川・織田という二大勢力の狭間で、名門としての誇りを胸に生き残りを図った。家中の内紛という足枷を抱えながら、外部勢力と結び権力基盤を固めようとした試みは、彼の主体的な政治判断を示すものであったが、二度にわたる反乱は、結果として所領と自由を失うという厳しい現実を突きつけた。

しかし、その苦難の象徴であった駿府での幽囚生活が、彼の、そして吉良家の運命を劇的に好転させる。そこで築いた若き徳川家康との固い絆と、松平家との間に結ばれた血縁という二重の「縁」が、弟・義昭の代で断絶の危機に瀕した一族を救う、まさに最後の命綱となった。

自らの代で失ったものを、次代に繋ぐことで家の存続を果たした義安の生涯は、戦国乱世における「権威」の変質と、家の存続を賭けた個人の苦闘を象ึงに象徴している。武将としての成功と、家の存続という結果が必ずしも一致しない戦国時代の複雑さを、彼の人生は雄弁に物語っているのである。彼の苦悩と選択がなければ、後の高家吉良氏の繁栄も、元禄赤穂事件という歴史的事件も、また異なる様相を呈していたに違いない。

引用文献

- 吉良氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E6%B0%8F

- 吉良氏の歴史 - 西尾市 https://www.city.nishio.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/112/030206.pdf

- 吉良 義安 | 歴史 - みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/kirayoshiyasu.html

- 吉良家 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/kouke/02kira.htm

- 天下統一を果たした徳川氏! そのルーツとなった「松平親氏」の戦いに迫る! - 歴史人 https://www.rekishijin.com/25702

- 吉良上野介の先祖・吉良義昭の辿った生涯|家康に反旗を翻した名家の武将【日本史人物伝】 https://serai.jp/hobby/1110673

- 吉良氏(きらうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%90%89%E8%89%AF%E6%B0%8F-53548

- 吉良義堯 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%A0%AF

- 吉良義安とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%AE%89

- 吉良義安 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%AE%89

- 吉良義郷 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E9%83%B7

- 安城合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9F%8E%E5%90%88%E6%88%A6

- 1560年 – 64年 桶狭間の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1560/

- 問題1 - 家康公検定 https://ieyasukou.jp/iwswps/wp-content/uploads/2021/08/c3d58bd968ce146e8c7b4de55c00ce7a.pdf

- 吉良義昭 | 歴史 - みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/kirayoshiaki.html

- 善明堤の戦い https://cms.oklab.ed.jp/el/nanbu/index.cfm/7,240,c,html/240/20190304-162416.pdf

- 桶狭間の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%B6%E7%8B%AD%E9%96%93%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 善明堤の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E6%98%8E%E5%A0%A4%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 「どうする家康」の吉良義昭は、吉良上野介の先祖 - 日本実業出版社 https://www.njg.co.jp/column/column-38562/

- 三河一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 吉良氏4代の系譜(江戸検お題「本当の忠臣蔵」8) https://wheatbaku.exblog.jp/19746706/

- 吉良義昭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E6%98%AD

- 吉良義郷 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E9%83%B7

- 東条城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/mikawa/shiseki/nishi/tohjyo.j/tohjyo.j.html

- G358 吉良義安 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/G358.html

- 吉良上野介の先祖・吉良義昭の辿った生涯|家康に反旗を翻した名家の武将【日本史人物伝】 https://serai.jp/hobby/1110673/2

- 忠臣蔵を阻止しようとしたら、なぜか明治日本が変わってた ~吉良義安に転生して家康に吉良家を継がせてみたら世界が変わった~ - 第1話 吾輩は吉良義安である - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n7843ix/1/

- 元服とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/26175/

- 信長公記』「首巻」を読む 第27話「武衛様と吉良殿と御参会の事 - note https://note.com/senmi/n/n3182dfff79b6

- 信長公記 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E5%85%AC%E8%A8%98

- 「このままでは寝首を掻かれる」信長は上にも下にも裏切られ清洲城から出撃…桶狭間の戦いの知られざる真相 信長が「武衛さま」と立てていた尾張守護・斯波義銀が黒幕 (2ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/79321?page=2

- 吉良義昭を攻撃し今川家から離反(「どうする家康」14) - 気ままに江戸 散歩・味・読書の記録 https://wheatbaku.exblog.jp/32879459/

- 「三河一向一揆」の背景・結果を解説|家臣の裏切りで、家康を苦しめた戦い【日本史事件録】 https://serai.jp/hobby/1113050

- 三河一向一揆 についての補足説明 https://okazaki.genki365.net/group_1043/assets/3-%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-Ver2.pdf

- 古城の歴史 東条城 http://takayama.tonosama.jp/html/tojo.html

- 歴史好きが訪ねた、吉良上野介ゆかりの地|ウサ吉 - note https://note.com/usakichi_net/n/n23ad10aa1cd0

- 吉良義定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%AE%9A

- 高家シリーズ - KUBOの家系城郭研究所 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/sub1-5.htm

- 高家職(江戸検お題「本当の忠臣蔵」9) https://wheatbaku.exblog.jp/19751965/

- 高家 (江戸時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%AE%B6_(%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3)