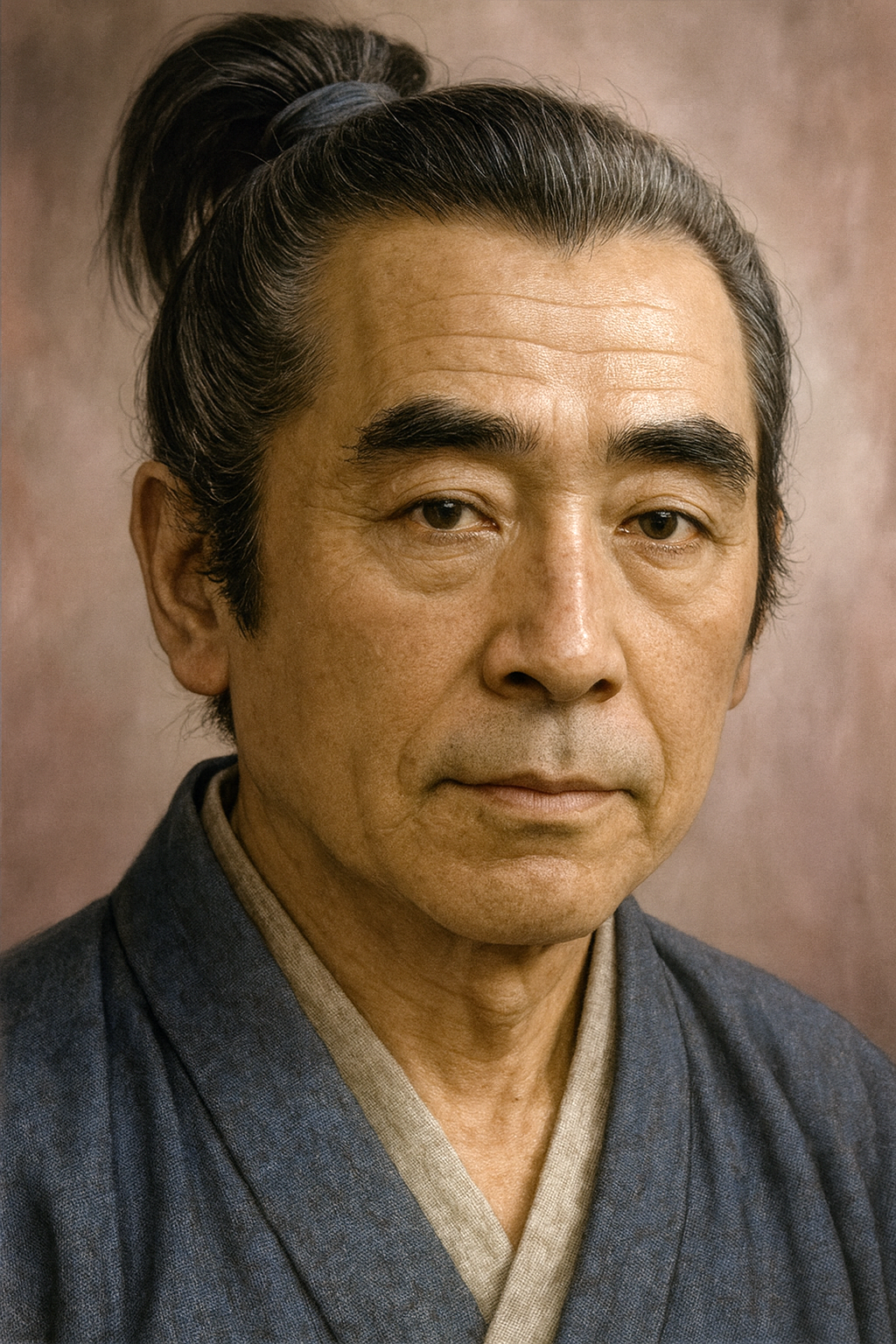

名和長年

名和長年は後醍醐天皇を隠岐から救い、建武政権樹立に貢献した忠臣。恩賞方頭人として活躍したが、足利尊氏との戦いで京都で戦死した。

『建武の忠臣、名和長年 ― その生涯と歴史的意義の再検証』

序章:動乱の時代と名和長年

鎌倉時代末期から南北朝時代へ。日本史が未曾有の動乱に揺れたこの時代、歴史の表舞台に彗星の如く現れ、そして散っていった一人の武将がいた。その名は名和長年(なわ ながとし)。彼の名は、隠岐島に配流された後醍醐天皇を救出し、建武政権樹立に不滅の功績を挙げた忠臣として、後世に記憶されている。しかし、彼の生涯は単なる忠義の物語に留まるものではない。

本報告書は、名和長年という一人の人物の生涯を徹底的に追跡し、その歴史的意義を再検証するものである。彼の出自、権力基盤、政治的・軍事的活動、そしてその最期に至るまでを多角的に分析することで、彼が単なる一個人の英雄ではなく、時代の転換点を象徴する存在であったことを明らかにする。

名和長年の台頭は、鎌倉幕府という中央集権的な武家政権の支配力が弛緩し、その権威が根底から揺らぎ始めた時代の必然であった。幕府の統制に従わず、自立的な経済力と武力を蓄えた「悪党」と呼ばれる在地勢力が、歴史を動かす新たな担い手として浮上する。長年は、まさにその典型であった。彼の挙兵は、天皇への個人的な忠誠心のみならず、これまで「周縁」に置かれていた在地領主が、自らの実力をもって新たな政治秩序形成の中核へと躍り出るための、極めて合理的な政治的決断でもあった。

したがって、名和長年の生涯を読み解くことは、後醍醐天皇が夢見た「建武の新政」という壮大な政治実験の成功と挫折、そしてその後に続く六十余年の大乱、南北朝時代の本質を理解するための、不可欠な鍵となる。本報告書は、彼を時代の「鏡」として捉え、その光と影の中に、激動の時代を生きた人々の姿を映し出すことを目指すものである。

表2:名和長年 関連年表

|

西暦(和暦) |

出来事 |

名和長年の動向 |

備考 |

|

1324(正中元) |

正中の変 |

|

後醍醐天皇の最初の倒幕計画 |

|

1331(元弘元) |

元弘の乱 |

|

後醍醐天皇、挙兵するも失敗 |

|

1332(元弘二) |

後醍醐天皇、隠岐へ配流 |

|

|

|

1333(元弘三) |

後醍醐天皇、隠岐を脱出 |

天皇を迎え入れ、船上山にて挙兵 |

倒幕の狼煙となる |

|

1333(元弘三) |

鎌倉幕府滅亡 |

天皇と共に京都へ入る |

|

|

1333(建武元) |

建武の新政開始 |

恩賞方頭人、記録所寄人等に就任 |

政権の中枢を担う |

|

1335(建武二) |

中先代の乱 |

|

足利尊氏が関東へ出陣 |

|

1335(建武二) |

足利尊氏、建武政権に反旗 |

新田義貞らと共に尊氏軍と戦う |

|

|

1336(延元元) |

湊川の戦い |

|

楠木正成が戦死 |

|

1336(延元元) |

京都での市街戦 |

大宮周辺で奮戦の末、一族と共に戦死 |

享年不明 |

第一章:名和氏の出自と伯耆国における台頭

第一節:名和一族の系譜とルーツ

名和長年の出自をたどると、その一族は伯耆国(現在の鳥取県中西部)に根を張った在地領主であったことが確認される。具体的には、同国の名和(奈和)郷、長田庄を本拠地としていたとされる。この地は、日本海に面し、古来より海上交通の要衝であった。

後世に編纂された系図によれば、名和氏は村上源氏の流れを汲む赤松氏の支流であると称している。しかし、中世武士の系図には、自らの家格を高めるための潤色や仮冒が頻繁に見られることから、この系譜の信憑性については慎重な検討を要する。歴史的に重要なのは、彼らが自称した高貴な血筋よりも、伯耆国という中央から離れた土地で、着実に実力を蓄積してきた在地の一族であったという事実である。彼らは鎌倉幕府の有力御家人ではなく、いわば地方のマイナーな豪族に過ぎなかった。その彼が、いかにして歴史の表舞台に登場し得たのか。その鍵は、彼らの活動の実態にあった。

第二節:在地領主としての基盤と「悪党」的側面

名和氏の力の源泉は、その地理的条件を活かした経済活動にあったと考えられる。彼らの本拠地である伯耆国沿岸部は、日本海交易の拠点であり、名和一族が海運業に深く関与していた可能性は極めて高い。この時代の海運業者は、時に交易の担い手となり、時に海上を支配する水軍、あるいは「海賊」としての顔も持っていた。名和氏もまた、そうした海上勢力の一つであったと見られている。

鎌倉時代末期、幕府の支配体制が揺らぐ中で、荘園領主や幕府の命令に従わず、実力で権益を拡大しようとする武士たちが各地に現れた。彼らは、既存の支配者側から「悪党」と呼ばれ、秩序の破壊者として恐れられた。しかし、その実態は、旧来の荘園制の枠組みから逸脱し、新たな経済活動や独自の武力によって自立性を高めた、新興の在地勢力であった。名和氏もまた、その「悪党」的な性格を色濃く持っていた一族と評価されている。

この「悪党」という言葉が持つ二重性を理解することが、名和長年を理解する上で不可欠である。幕府から見れば、彼らは統制に従わない反逆者であった。しかし、その実、彼らは既存の権力構造に縛られない柔軟な行動力、高度な情報収集能力、そして独自の経済基盤と武力を有する実力者集団であった。特に、海を舞台に活動する名和氏にとって、海上輸送能力は他者の追随を許さない切り札であったはずである。この「悪党」としての特異な能力こそが、後に後醍醐天皇の隠岐脱出という、前代未聞の極秘作戦を成功に導く最大の要因となる。それは、秩序の破壊者と見なされた力が、皮肉にも新秩序を創造するための最も有効な武器となった瞬間であった。

第二章:後醍醐天皇の隠岐脱出と船上山の挙兵

第一節:元弘の乱と後醍醐天皇の配流

名和長年の歴史的登場の前提には、後醍醐天皇による執念の倒幕計画があった。1324年の正中の変に続き、1331年に始まった元弘の乱において、後醍醐天皇は自ら笠置山に籠って挙兵するも、幕府の大軍の前に敗北。翌1332年、天皇は捕らえられ、隠岐島へと配流されることとなった。皇子の護良親王や楠木正成らが各地で抵抗を続けていたものの、幕府の権威は依然として強大であり、天皇方の状況は絶望的であった。

第二節:隠岐脱出計画と長年の決断

流罪となった後醍醐天皇であったが、その倒幕の意志は些かも衰えていなかった。隠岐の地から、密かに本土の忠臣たちと連絡を取り、再起の機会を窺っていた。そして1333年、ついに隠岐脱出計画が実行に移される。この極秘作戦の実行者として白羽の矢が立ったのが、伯耆国の名和長年であった。

誰が、どのようにして天皇と長年を繋いだのか、その詳細は明らかではない。天皇の側近であった千種忠顕らが仲介したとも言われる。しかし、重要なのは、この計画が長年にとっていかに巨大なリスクを伴うものであったかという点である。当時、日本全土を支配していた鎌倉幕府を敵に回し、流罪となった天皇を匿うことは、一族の存亡を賭けた大博打に他ならなかった。幕府の有力御家人が、その地位を捨ててまでこの計画に与することは考えにくい。幕府の監視網をかいくぐり、荒れる日本海を渡って天皇を救出するという離れ業は、まさに名和氏のような、中央の権力構造の外にあり、かつ海を知り尽くした「悪党」的勢力でなければ実行不可能な任務であった。長年の決断は、個人的な忠誠心に加え、この未曾有の国難を、自らの勢力を飛躍させる千載一遇の好機と捉えた、在地領主としての鋭い政治的嗅覚の表れでもあった。

第三節:船上山(せんじょうさん)の戦い ― 倒幕の狼煙

閏2月、隠岐を脱出した後醍醐天皇一行は、名和長年とその弟たちに迎えられ、伯耆国の船上山に立て籠もった。船上山は、三方が断崖絶壁に囲まれた天然の要害であり、籠城にはうってつけの場所であった。天皇入山の報に接した幕府は、直ちに追討軍を派遣。佐々木清高を大将とする数千の軍勢が船上山を包囲した。

対する名和勢は、わずか数百に過ぎなかった。しかし、長年は地の利を最大限に活かした巧みな戦術で幕府軍を翻弄する。夜陰に乗じて奇襲をかけ、偽りの情報を流して敵を混乱させ、さらには無数の旗指物を山中に立て並べて大軍がいるように見せかけた。そして何よりも、船上山に翻る錦の御旗と、天皇自らが籠る城という事実が、名和勢の士気を極限まで高め、幕府軍の兵士たちを心理的に動揺させた。

この戦いは、単なる軍事的な勝利以上の意味を持っていた。それは、後醍醐天皇の「神性」と「正統性」を、最も劇的な形で全国に知らしめるための、最高の政治的パフォーマンスであった。配流された「罪人」であるはずの天皇が、再び本土で軍旗を翻し、幕府の大軍を打ち破ったというニュースは、奇跡的な出来事として瞬く間に日本中を駆け巡った。「天運は未だ天皇にあり」という印象は、日和見を決め込んでいた全国の武士たちの心を強く揺さぶった。この船上山の勝利こそが、足利高氏(後の尊氏)や新田義貞といった幕府の有力御家人が、ついに倒幕へと踏み切る直接的な契機となったのである。名和長年の功績は、一戦闘の勝利に留まらない。それは、歴史の潮目を変える、巨大な連鎖反応の起点となったのだ。

第三章:建武政権の樹立と名和長年の役割

第一節:入京と破格の恩賞

船上山の挙兵を契機に、全国で反幕府勢力が一斉に蜂起し、1333年5月、ついに鎌倉幕府は滅亡した。名和長年は、後醍醐天皇の京都凱旋に付き従い、新政権樹立の最大の功労者の一人として、破格の恩賞を与えられることとなる。

まず、長年の本拠地である伯耆国の国司、すなわち伯耆守に任じられた。これは、彼の一族による同国の支配を、天皇が公的に追認したことを意味する。さらに、京における天皇の身辺警護や宮中の警備を担う武官職である左衛門佐にも任命された。これに加え、但馬国や因幡国など、複数の荘園の地頭職も与えられ、その経済的基盤は飛躍的に拡大した。一介の地方豪族であった長年が、一躍、国守と中央の武官を兼ねる、政権の有力者へと成り上がったのである。

第二節:恩賞方一番頭人 ― 政権の心臓部を握る

長年に与えられた地位の中で、最も重要かつ困難な職務が「恩賞方」の長官であった。建武政権は、倒幕に功績のあった武士たちへの恩賞の分配を迅速かつ公正に行うため、恩賞方という専門機関を設置した。長年は、その筆頭である一番方の頭人(長官)に任命されたのである。

恩賞方は、新政権の正当性と安定性を支える、まさに心臓部とも言える機関であった。全国の武士たちが、自らの命を賭して戦った見返りを求めて殺到し、その功績を査定し、土地や官職を分配する作業は、極めて複雑で困難を極めた。少しでも不公平があれば、武士たちの不満が爆発し、政権の基盤そのものを揺るがしかねない。この最重要ポストに、足利氏や新田氏のような大物ではなく、名和長年が抜擢されたという事実には、後醍醐天皇の明確な人事戦略が隠されていた。

天皇は、有力武家の勢力がこれ以上強大化することを警戒していた。彼らに恩賞分配の権限を委ねれば、その権限を利用して私的に恩を売り、独自の派閥を形成する恐れがあった。そこで、天皇は自らに絶対的な忠誠を誓う「直臣」である長年をトップに据えることで、全ての恩賞が「天皇から直接与えられる」という形式を徹底し、自身の求心力を最大限に高めようとしたのである。長年の忠誠心は、彼を政権の要へと押し上げた。しかし、この人事は、能力や経験よりも天皇への個人的忠誠度を優先したものであり、皮肉にも政権が崩壊する最大の要因の一つとなっていく。中央政界での行政経験も、全国の武士たちの複雑な利害関係を調整する政治力も持たない長年にとって、この職務はあまりに重すぎた。恩賞の遅延や不公平感は、やがて「天皇の寵臣である長年」と、その背後にいる天皇自身への不満として蓄積されていったのである。

第三節:記録所寄人、そして「張帆堂」

長年の役割は、恩賞行政に留まらなかった。彼は、重要政務や訴訟を審議する最高政務機関である「記録所」のメンバー(寄人)にも任命されている。これは、長年が単なる軍人としてだけでなく、建武政権の中枢において、立法や行政にも深く関与していたことを示している。

彼の栄華は、その邸宅の異名にも象徴されていた。名和氏の家紋は、順風を受けて進む「帆掛船」であった。これは、海運業を生業としていた一族の出自を物語るものであり、また、時流に乗って大出世を遂げた長年自身の姿にも重なる。京に構えた彼の壮麗な邸宅は、その家紋にちなんで「張帆堂(ちょうはんどう)」と呼ばれ、人々の羨望の的となった。伯耆国の一豪族が、天皇を救うという千載一遇の好機を掴み、わずか数年のうちに都で栄華を極める。その劇的な立身出世は、まさに「張帆堂」の名が示す通りであった。

表1:建武政権における名和長年の役職と恩賞一覧

|

恩賞の種類 |

具体的な内容 |

史料・典拠 |

備考 |

|

官職 |

伯耆守 |

|

本領安堵と支配の正当化 |

|

官職 |

左衛門佐 |

|

天皇の身辺を警護する武官職 |

|

役職 |

恩賞方 一番頭人 |

|

新政権の最重要ポスト |

|

役職 |

記録所 寄人 |

|

重要政務の審議に参加 |

|

所領 |

伯耆国長田庄 |

|

本領安堵 |

|

所領 |

摂津国兵庫島 |

|

海運の要衝(推定) |

|

所領 |

但馬国、因幡国の地頭職 |

|

複数の所領を獲得 |

|

その他 |

邸宅「張帆堂」 |

|

功績を象徴する異名 |

第四章:政権内での活動と廷臣としての実像

第一節:廷臣たちとの軋轢 ― 『太平記』の逸話を読む

華々しい出世を遂げた名和長年であったが、京都での宮廷生活は必ずしも順風満帆ではなかった。軍記物語『太平記』には、彼の廷臣としての一面を伝える有名な逸話が記されている。

ある日、長年が質素で武骨な服装のまま宮中に参内したところ、居合わせた公家たちがその田舎めいた出で立ちを見て、「あれが今様(いまよう)の張帆堂か」と陰で嘲笑した。それを耳にした長年は、臆することなく言い返した。「戦場で敵の矢を防ぐには、このような(粗末な)服装が一番です。皆々様のように、一日中飾り立てておられる方々には、到底お分かりになりますまい」。この一言に、公家たちは顔色を失い、返す言葉もなかったという。

この逸話が、どこまで史実を反映しているかは定かではない。『太平記』は文学的脚色が強い史料であり、この話も長年の素朴で剛直な人柄を強調するために創作された可能性も否定できない。しかし、この逸話が史実性以上に雄弁に物語っているのは、建武政権が内包していた本質的な問題、すなわち「武士と公家の深刻な文化的断絶」である。後醍醐天皇が目指した天皇親政の理想は、実戦の場で命を懸けてきた武士たちの論理と、伝統と格式を重んじる公家たちの価値観との間に横たわる深い溝によって、常に揺さぶられていた。

この逸話は、単なるゴシップとしてではなく、『太平記』の作者が、建武政権の失敗を読者に納得させるために配置した、巧みな物語装置として読み解くことができる。作者は、田舎者と笑われながらも愚直に忠義を尽くす長年と、形式主義的で傲慢な公家たちを対比させることで、読者の同情を長年に、反感を公家たちに向けさせる。これにより、「後醍醐天皇の理想は立派だったが、それを取り巻く公家たちが腐敗していたために政治は失敗したのだ」という、後の悲劇への伏線としての役割を果たしている。長年の個人的なエピソードが、政権全体の構造的欠陥を象徴する寓話として機能しているのである。

第二節:楠木正成、結城親光らとの関係

建武政権において、名和長年と共に後醍醐天皇への忠誠を貫いた武将として、楠木正成と結城親光の名が挙げられる。彼らは後に千種忠顕を加えて「三木一草(さんぼくいっそう)」と並び称されることになる、南朝方の中心的な忠臣たちである。

特に、河内国(現在の大阪府東部)の在地領主であり、長年と同じく「悪党」とも称された出自を持つ楠木正成とは、共通する背景を持っていた。両者ともに、幕府の支配秩序の外で実力を養い、天皇の倒幕計画に呼応して挙兵し、新政権の中枢に抜擢されたという点で、その経歴は酷似している。彼らは、足利氏や新田氏のような伝統的な武家の棟梁とは一線を画す、「天皇の直臣」という立場で、互いに連携し、あるいは競い合いながら、困難な政権運営を支えていたと考えられる。彼らの存在は、建武政権が旧来の門閥や家格によらない、天皇への忠誠と実績を重視する新しい価値観を掲げていたことの証左でもあった。

第五章:足利尊氏の離反と南北朝動乱の勃発

第一節:建武政権の崩壊と尊氏の台頭

後醍醐天皇の理想を掲げて発足した建武政権であったが、その基盤は極めて脆弱であった。前述の恩賞問題の混乱に加え、性急な改革が社会の実情と乖離し、武士階級のみならず、多くの人々の不満を招いた。そうした不満の受け皿として、急速に支持を集めていったのが、鎌倉幕府倒幕のもう一方の雄、足利尊氏であった。

1335年、信濃国で北条氏の残党が蜂起する「中先代の乱」が勃発すると、尊氏はその鎮圧を名目に、天皇の許可を得ぬまま関東へ出陣。乱を平定した後も京都へ戻らず、鎌倉に留まって独自の政権(武家政権)樹立の動きを見せ始めた。ここに、尊氏は建武政権に対して公然と反旗を翻したのである。後醍醐天皇は、尊氏追討の綸旨を下し、新田義貞を総大将とする追討軍を派遣。建武政権は、発足からわずか2年半で、内乱の時代へと突入した。

第二節:京都攻防戦と長年の奮戦

尊氏追討軍の主戦力として、名和長年も戦いの最前線に身を投じた。彼は、楠木正成らと共に新田義貞の軍に加わり、東海道を下ってくる尊氏軍を迎え撃った。当初、官軍は箱根・竹ノ下の戦いで尊氏軍に敗れるなど苦戦を強いられるが、京都での決戦では、後醍醐天皇自らが比叡山に籠って指揮を執り、楠木正成らの奮戦もあって尊氏軍を撃破。尊氏は、九州へと敗走していった。

しかし、この勝利は束の間のものであった。九州で再起した尊氏は、現地の武士たちを瞬く間に糾合し、再び大軍を率いて京都へと進撃を開始する。官軍の主力を担っていた新田義貞と楠木正成は、兵庫の湊川でこの大軍を迎え撃つも、衆寡敵せず、正成は壮絶な戦死を遂げ、義貞は敗走した。官軍の主力が壊滅した今、尊氏の大軍が京都に迫るのは時間の問題であった。名和長年は、残された兵を率いて、首都京都での絶望的な防衛戦に臨むこととなる。

第六章:京都市街戦と壮絶な最期

第一節:延元元年の市街戦

延元元(1336)年6月、湊川の戦いで勝利を収めた足利尊氏の軍勢は、ついに京都へとなだれ込んだ。後醍醐天皇は再び比叡山へ退避し、京の市中は、天皇方に残った武将たちと足利軍との間で、激しい市街戦の舞台と化した。

この時、名和長年は、京都の防衛線の一角である大宮周辺の守りを固めていた。しかし、敵は圧倒的な大軍であり、味方は次々と討ち死にし、あるいは敗走していく。長年が率いる部隊は、敵の猛攻を受け、次第に孤立していった。もはやこれまでと覚悟を決めた長年は、最後の決戦に打って出る。

第二節:『太平記』が描く英雄的な死

『太平記』は、名和長年の最期の場面を、英雄的な筆致で描き出している。敵の大軍に幾重にも包囲された長年は、もはやこれまでと覚悟を定めると、手勢を率いて敵陣の真っ只中へと突撃した。彼は、自ら太刀を振るって奮戦し、多くの敵兵を斬り伏せたが、全身に無数の矢を受け、ついに力尽きた。

この戦いで、長年だけでなく、彼の嫡男であった名和秋興(あきおき)をはじめとする一族郎党の多くが、彼と共に討死を遂げた。伯耆国から長年に付き従い、栄華を分かち合った名和一族の中核は、この京都での市街戦で、主君と運命を共にしたのである。

名和長年の死は、単なる一武将の戦死ではなかった。それは、後醍醐天皇が最も信頼し、建武政権の象徴でもあった「個人的忠誠」の化身が、足利尊氏が代表する「武家の組織的論理」の前に、完全に打ち破られた瞬間であった。長年の行動原理は、終始一貫して後醍醐天皇個人への純粋な忠義であった。それに対し、尊氏の行動原理は、武士団の棟梁として、建武政権に不満を持つ全国の武士たちの利益を代弁するという、組織の論理に基づいていた。京都の路上で長年が流した血は、天皇親政という建武政権の理想主義が、武士階級の広範な支持という組織的基盤を欠いたままでは存続し得なかったという、厳しい現実を物語っていた。彼の死は、建武政権の事実上の終焉と、その後に続く長い南北朝動乱の時代の本格的な幕開けを告げる、悲劇的な号砲だったのである。

終章:名和長年の歴史的評価と後世への影響

第一節:「三木一草」としての忠臣像の確立

名和長年は、その死後、後醍醐天皇に最後まで忠誠を尽くした「忠臣」の象徴として、後世に語り継がれていく。特に、同じく天皇のために命を捧げた楠木正成、結城親光、そして合戦で命を落とした公家の千種忠顕と共に、「三木一草(さんぼくいっそう)」と並び称されるようになった。この呼称は、彼らの姓に「木」の字(楠木、結城、名和)と「草」の字(千種)が含まれることに由来する。

この忠臣像は、江戸時代に徳川光圀が編纂を開始した『大日本史』に代表される水戸学によって、さらに強調された。水戸学は、天皇への忠義を絶対視する大義名分論を掲げ、足利尊氏を逆賊、後醍醐天皇の南朝を正統と見なした。この歴史観の中で、名和長年は楠木正成と並ぶ忠臣の筆頭として高く評価され、その名は不動のものとなった。明治時代に入ると、この皇国史観は国家の公的な歴史観となり、長年は学校教育などを通じて、国民が学ぶべき忠君愛国の鑑として、広く顕彰されるに至った。

第二節:名和一族のその後

長年と嫡男の戦死により、名和一族は壊滅的な打撃を受けたが、その血脈は途絶えなかった。生き残った一族は、その後も南朝方として九州などを転戦し、後醍醐天皇の子である懐良親王を支えて戦い続けた。南北朝の合一後、一族は歴史の表舞台から姿を消すが、最終的には肥後国(現在の熊本県)八代に定住し、戦国時代を経て、江戸時代には肥後熊本藩の藩主である細川氏の家臣として存続したことが確認されている。かつて日本史の中心で栄華を極めた一族は、地方の一武士として、その家名を後世に伝えたのである。

第三節:総括 ― 歴史における名和長年の位置づけ

名和長年の生涯を振り返るとき、我々は彼を単なる「悲劇の忠臣」という一面的な評価に留めるべきではない。彼は、鎌倉幕府という旧来の権力構造が崩壊し、新たな秩序が模索される時代の転換期において、在地の「悪党」的勢力が持ち得た巨大な可能性と、同時に露呈した限界を、その劇的な生涯を通じて体現した人物であった。

彼の前半生は、中央の権威に依存せず、自らの実力で道を切り拓く新興勢力のエネルギーそのものであった。その力が、天皇の理想と結びついたとき、百数十年にわたる武家政権を覆すほどの巨大なうねりを生み出した。しかし、彼が中枢を担った建武政権は、彼のような個人的忠誠に支えられた人物と、足利尊氏に代表される武士階級全体の利益を代弁する勢力との矛盾を解決することができなかった。彼の壮絶な最期は、その矛盾がもたらした必然的な帰結であった。

名和長年は、後醍醐天皇が夢見た壮大な政治実験が内包した輝きと、それが故に抱え込まざるを得なかった深刻な矛盾の両方を、その身に受け止めた人物である。彼の生涯を追うことは、鎌倉から南北朝へという、日本史上最も複雑でダイナミックな時代を理解するための、一つの重要な鍵を我々に提供してくれるのである。