問註所統景

問註所統景は筑後の国人領主。大友氏の忠臣として、龍造寺・島津氏の侵攻に抗戦。豊臣秀吉の九州平定では先導役を務め、文禄の役で朝鮮にて戦死。

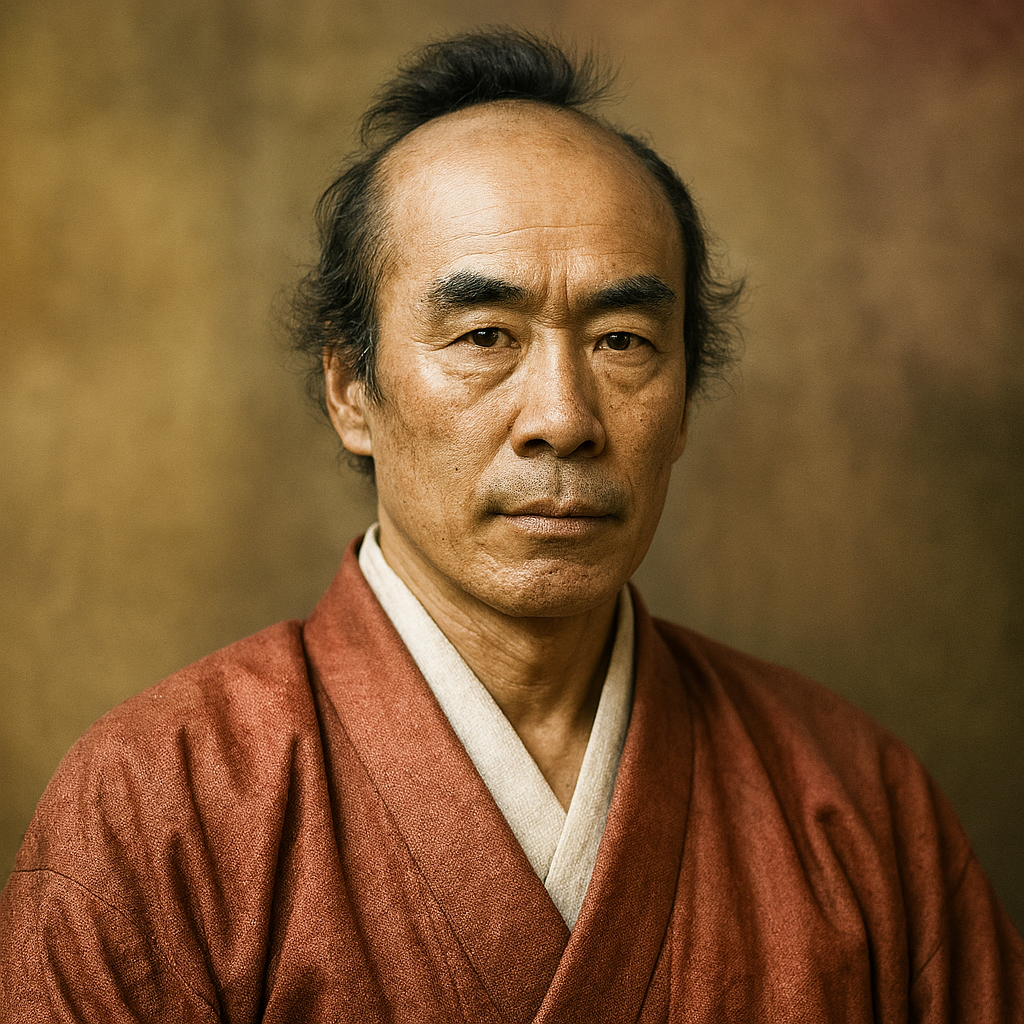

筑後の孤忠 — 戦国武将・問註所統景の生涯

序章:激動の時代を生きた国人領主

16世紀後半の九州は、豊後の大友氏、肥前の龍造寺氏、そして薩摩の島津氏という三大勢力が互いに覇を競う、群雄割拠の時代であった。本報告書で詳述する問註所統景(もんぢゅうじょ むねかげ)は、その激動の渦中にあって、筑後国(現在の福岡県南部)に勢力を張った「国人領主」の一人である。彼の生涯は、巨大勢力の狭間で自家の存続を賭して戦い、中世的な主従関係が崩壊し、豊臣政権による近世的な支配体制へと移行していく時代の大きなうねりに翻弄された、一人の武将の軌跡を克明に示している。

大友氏の権勢が耳川の戦いを境に衰退の一途をたどると、筑後の国人領主の多くは、次代の覇者を見定めようと、あるいは龍造寺氏に、あるいは島津氏にと、次々と離反していった。そのような状況下で、統景は一貫して大友家への忠誠を貫き通した。その類稀なる忠節は、主君である大友義統(おおとも よしむね)から「一国一忠の者」とまで称賛されるに至る 1 。しかし、その忠義の道は、彼を故郷・筑後での絶え間ない防衛戦から、遠く朝鮮の地での壮絶な死へと導くことになった。本報告書は、現存する『問註所家譜』をはじめとする史料を丹念に読み解き、問註所統景という一人の武将の生涯を多角的に分析し、その実像に迫るものである。

【表1:問註所統景 略年譜】

|

年代 |

出来事 |

統景の動向と所属 |

関連人物・勢力 |

典拠 |

|

不明 |

問註所鎮連の子として誕生。 |

大友氏の被官 |

父:問註所鎮連、母:蒲池鑑盛の娘 |

3 |

|

天正6年 (1578) |

耳川の戦い。大友氏が島津氏に大敗し、筑後国人衆の動揺が始まる。 |

大友氏に留まり、龍造寺氏の侵攻に備える。 |

大友義鎮(宗麟)、龍造寺隆信 |

2 |

|

天正9年 (1581) |

星野氏の白石城を攻略。長岩城に寄せた秋月・星野連合軍を夜戦で撃退。 |

大友方として秋月・星野氏と交戦。 |

秋月種実、星野鎮胤 |

1 |

|

天正10年 (1582) |

秋月・星野勢の侵攻を家臣が撃退。大友宗麟より感状を受ける。 |

大友方として長岩城を防衛。 |

大友宗麟 |

5 |

|

天正12年 (1584) 頃 |

反大友方であった大叔父・問註所鑑景を討ち取る。 |

大友方として同族と対立。 |

問註所鑑景 |

1 |

|

時期不明 |

忠義を賞され、主君・大友義統から「一国一忠の者」と称賛され、杏葉紋を賜る。 |

大友氏の家臣 |

大友義統 |

1 |

|

天正14年 (1586) |

島津氏の筑後侵攻に対し、長岩城に籠城して防衛に成功。 |

大友氏の家臣 |

島津義久 |

2 |

|

天正15年 (1587) |

豊臣秀吉の九州平定。豊臣軍の日向侵攻で先導役を務める。戦後、本領安堵。 |

豊臣政権下、小早川隆景の与力となる。 |

豊臣秀吉、小早川隆景 |

2 |

|

文禄元年 (1592) |

文禄の役。小早川隆景率いる第六軍団の一員として朝鮮へ渡海。 |

小早川氏の与力 |

小早川隆景、小早川秀包、立花宗茂 |

6 |

|

文禄2年 (1593) 9月2日 |

朝鮮・河東郡にて、小早川秀包軍の先鋒として明将・劉綎の軍と遭遇し、弟・町野正白と共に戦死。 |

小早川氏の与力 |

劉綎、小早川秀包、立花宗茂 |

3 |

|

統景死後 |

嫡男・政連が立花宗茂に仕官し、柳川藩士として家名を存続させる。 |

|

問註所政連、立花宗茂 |

9 |

第一章:問註所氏の出自と筑後における基盤

問註所統景の行動原理を理解するためには、まず彼が属した問註所氏の出自と、彼らが根を下ろした筑後国における政治的・地理的環境を把握する必要がある。彼の揺るぎない忠誠心は、一族が持つ特異な歴史的背景と深く結びついていた。

第一節:鎌倉幕府の名門・三善氏の血脈

問註所氏の歴史は、遠く鎌倉時代にまで遡る。その祖先は、鎌倉幕府の初代問注所執事という要職を務めた三善康信(みよし やすのぶ)であった 10 。問注所とは、現代の裁判所に相当する幕府の訴訟・裁判機関であり、「問註所」という一族の姓は、この重要な役職名そのものに由来する 2 。この事実は、問註所氏が単なる地方の土豪ではなく、幕府草創期の中枢に関わった名門の末裔であることを示している。

建久年間(1190年代)、三善康信は源頼朝から筑後国生葉郡(現在の福岡県うきは市一帯)に所領を与えられた 10 。そして、その子孫である三善康行が正和2年(1313年)に生葉郡主として関東から下向し、現地の地名を名乗るのではなく、誇りある役職名を姓として「問註所康行」と称したのが、筑後問註所氏の直接の始まりである 10 。この出自は、在地から自然発生的に勃興した他の国人領主とは一線を画すものであり、一族に高い格式と、中央政権との歴史的な繋がりという意識を植え付けたと考えられる。

この点は、統景の生涯を考察する上で極めて重要である。大友氏もまた、鎌倉幕府によって豊後・筑後の守護に任じられ、九州に下向してきた一族であった。つまり、問註所氏と大友氏は、共に中央政権の権威を背景として九州に基盤を築いた「移住者」であり、その主従関係は、土着の国人領主とのそれとは異なる、より公式で強固な結びつきであった可能性が高い。龍造寺氏のような新興勢力を「正統ならざる者」と見なし、衰退する主家・大友氏に最後まで仕え続けた統景の忠誠心は、こうした一族の歴史的アイデンティティに深く根差していたと解釈できる。

第二節:「筑後十五城」の一角としての地位

戦国時代の筑後国は、一人の強力な大名による統一支配が及ばず、「筑後十五城」と総称される15家の大身国人が割拠し、互いに勢力を争う複雑な情勢にあった 3 。これらの国人領主たちは、それぞれが城を構え、独立した領地経営を行っていたが、単独で生き残ることは困難であり、多くは筑後守護であった豊後の大友氏の被官として、その広域な勢力圏に組み込まれていた 11 。

問註所氏もこの筑後十五城の一角を占める有力な国人領主であり、代々大友氏の当主から偏諱(名前の一字)を賜るなど、緊密な主従関係を維持していた 11 。彼らは大友氏という後ろ盾を得ることで、周辺のライバル国人との抗争を有利に進め、自らの地位を保っていたのである。統景の父・鎮連(しげつら)の代には、大友氏の北九州進出に伴い、筑前での対毛利氏戦線にも動員されるなど、大友氏の軍事行動において重要な役割を担っていた 1 。

第三節:本拠・長岩城の地理と構造

問註所統景の本拠地であった長岩城(ながいわじょう)は、現在の福岡県うきは市浮羽町に位置し、九州最大の大河である筑後川の支流、隈上川の上流域に築かれた天然の要害であった 16 。この城は、豊前国(現在の大分県中津市)にある同名の長岩城とは全く別の城であり、混同してはならない 21 。

城郭の構造は典型的な山城であり、標高約407メートルの山の中腹に、本丸、二の丸、三の丸が階段状に配置されていた 18 。本丸の規模は東西約18m、南北約27mで、その背後には医者屋敷や倉庫跡とみられる平坦地も確認されている 16 。城は切り立った奇岩と渓流に守られており、防御に非常に優れた立地であった 16 。

この長岩城の立地は、単に防御に優れているだけでなく、戦略的にも重要な意味を持っていた。筑後川水系は、古来より九州内陸部における交通と物流の大動脈であり、この水運を抑えることは経済的・軍事的に大きなアドバンテージとなった 22 。長岩城は、この筑後川流域を見下ろす位置にあり、交通の要衝を監視する役割を担っていた。また、地理的に近接する宿敵、星野氏や秋月氏の領地への備えとしても、この城は最前線の軍事拠点であった 1 。統景が幾度となく連合軍の猛攻を凌ぎきれたのは、彼の武勇のみならず、この長岩城の堅固な地勢に助けられた部分も大きかったであろう。

第二章:大友家への忠誠 — 周辺勢力との死闘

問註所統景の名を戦国史に刻むことになったのは、主家である大友氏が没落していく中で見せた、彼の驚くべき忠誠心と不屈の闘争であった。それは、九州の勢力図が塗り替わる激動の時代において、一人の国人領主がいかにして自らの信義を貫いたかの記録である。

第一節:耳川の戦い後の動乱と龍造寺氏の台頭

天正6年(1578年)、大友宗麟(義鎮)が率いる大軍が、日向の耳川において島津義久の軍に歴史的な大敗を喫した 4 。この一戦で大友氏は多くの重臣を失い、その権威は地に堕ちた。この権力の空白を突いて急速に台頭したのが、「肥前の熊」と恐れられた龍造寺隆信である 29 。隆信はこれを好機と捉え、これまで大友氏の勢力圏であった筑後への本格的な侵攻を開始した 1 。

大友氏の衰退を目の当たりにした筑後の国人領主たちは、生き残りをかけて次々と大友氏を見限り、龍造寺氏や、南から迫る島津氏へと寝返っていった。まさに雪崩を打つような離反の連鎖であった。しかし、この混乱の渦中にあって、問註所統景は、同じく大友方であった五条鎮定らと共に、断固として大友氏への忠節を守り、筑後における反龍造寺勢力の最後の砦として踏みとどまったのである 1 。

この統景の選択は、当時の国人領主の一般的な生存戦略とは一線を画すものであった。戦国時代の国人にとって、より強力な勢力に与することは、自領と一族を守るための合理的な判断であった。多くの同輩がこの「合理的」な道を選ぶ中、統景は没落しつつある主家への「信義」という、ある意味で「非合理的」な道を選んだ。この決断が、彼を筆舌に尽くしがたい苦境へと追い込むことになる。

第二節:秋月・星野氏との攻防

龍造寺氏と手を結んだ筑前の秋月種実と、筑後の星野鎮胤らは、大友方に留まる統景を排除すべく、連合軍を組織して彼の居城・長岩城に繰り返し攻撃を仕掛けた 1 。四方を敵に囲まれた統景の戦いは、まさに孤軍奮闘であった。

しかし、統景は単に籠城して耐えるだけではなかった。天正9年(1581年)、彼は逆に打って出て、敵対する星野氏の支城である白石城を攻略するという大胆な行動に出る 1 。さらに、この報復として長岩城に攻め寄せてきた秋月・星野連合軍を、夜戦を仕掛けて撃退するという目覚ましい戦果を挙げた 1 。『問註所文書』には、天正10年(1582年)10月にも、秋月・星野勢の侵攻を家臣の町野紀伊介(統景の弟・正白か)が撃退した功を賞し、大友宗麟自らが与えた感状が残されている 5 。これは、長岩城周辺で戦闘が常態化していたこと、そして統景主従が粘り強く防衛線を維持していたことの証左である。

第三節:同族・問註所鑑景との相克

統景が直面した困難は、外部の敵だけではなかった。彼の闘争をより過酷なものにしたのは、同族との骨肉の争いであった。統景の大叔父にあたる問註所鑑景(あきかげ)は、一族の中でも反大友の急先鋒であった 2 。

井上城主であった鑑景は、早くから秋月氏と結び、その一門に加わって「秋月治部少輔」と名乗るほど、親秋月の立場を鮮明にしていた 31 。彼は龍造寺氏にも恭順の意を示し、秋月・星野連合軍の一員として、甥である統景が守る長岩城への攻撃に加担した 1 。一族が二つに割れ、互いに刃を交えるという悲劇は、戦国乱世の非情さを象徴している。天正12年(1584年)頃、統景はついにこの裏切りの大叔父を戦場で討ち取るという、苦い勝利を収めることとなった 1 。

第四節:「一国一忠の者」— 大友義統からの恩賞

龍造寺、秋月、島津という強大な敵勢力、そして同族の裏切りという四面楚歌の状況下で、最後まで大友氏への忠節を貫き通した統景の働きは、ついに主君の知るところとなる。父・宗麟の後を継いだ大友義統は、統景の比類なき忠誠心に深く感銘を受けた。

義統は統景を「一国一忠の者」と激賞し、その功に報いるため、家臣にとって最高の栄誉の一つである、主家の家紋の使用を許可した 1 。これにより、統景は自家の「丸に違い鷹の羽」紋に加え、大友氏の「抱き杏葉」紋を掲げることを許されたのである 1 。これは、彼の忠義が公に認められ、大友家中でその名声が確立したことを示すものであった。この栄誉は、彼が払った多大な犠牲に対する、せめてもの報いであったと言えよう。

第三章:天下統一の奔流の中で — 豊臣政権下の問註所氏

問註所統景の生涯の後半は、地方勢力間の争いから、日本全土を巻き込む天下統一の大きな流れへと舞台を移す。彼の忠義と武勇は、新たな支配者である豊臣秀吉の目にも留まり、その政権構造の中に組み込まれていくことになる。

第一節:豊臣秀吉の九州平定と先導役

天正14年(1586年)、島津氏の侵攻は筑後のみならず豊後にも及び、大友氏は滅亡の危機に瀕した。主君・大友宗麟は自ら大坂城に赴き、関白・豊臣秀吉に救援を要請する 1 。これを受け、天正15年(1587年)、秀吉は20万を超える大軍を率いて九州平定に乗り出した 33 。

この時、問註所統景は、島津軍の猛攻に屈することなく、長岩城に籠城して最後まで持ちこたえていた 2 。秀吉の軍勢が九州に上陸し、島津軍が撤退を開始すると、統景の役割は防衛者から協力者へと変わる。彼は、その長年にわたる対島津戦の経験と、筑後から日向にかけての地理に関する深い知識を買われ、豊臣軍本隊が日向国へ侵攻する際の「先導役」という重要な役目を務めた 2 。これは、在地領主が新しい天下人の支配体制にその専門知識を提供し、協力することで組み込まれていく、この時代の典型的な過程であった。

第二節:小早川氏の「与力」としての再編

九州平定を成し遂げた秀吉は、九州の諸大名の領地を再編する「国割り」を実施した。この結果、統景の主君であった大友義統は、旧領の多くを削られ、豊後一国のみを安堵されるにとどまり、かつての勢いを完全に失った 35 。

一方、統景が本拠を置く筑後国は、秀吉の重臣である小早川隆景の所領となった 38 。統景は、九州平定における功績が認められて本領である長岩城周辺の所領は安堵されたものの、その立場は大きく変化した。彼はもはや独立した大友氏の家臣ではなく、筑前の新領主である小早川隆景、およびその養子で筑後久留米城主となった小早川秀包の指揮下に入る「与力(よりき)」、あるいは「寄騎(よりき)」として再編されたのである 2 。

「与力」とは、文字通り「力を与える者」を意味し、戦国時代には有力な武将(寄親)の軍事指揮下に付属された国人領主や下級武士を指す軍事用語であった 42 。与力は自らの知行地を保持し、家臣団を維持することは許されたが、軍事行動においては与力親の命令に従う義務を負った。この制度は、秀吉が九州の複雑な在地勢力を統制するための巧みな政治的手段であった。

この与力制度の適用は、秀吉の統治戦略の核心を示すものである。第一に、それは問註所氏と旧主・大友氏との直接的な主従関係を断ち切り、大友氏が筑後において再び影響力を持つことを防いだ。第二に、統景のような経験豊富な在地領主をその土地に留め置くことで、地域の安定を保ちつつ、その軍事力と知見を有効活用することができた。そして第三に、統景を小早川隆景という自らの腹心に付属させることで、「統景→小早川氏→秀吉」という、秀吉自身を頂点とする新たな指揮系統を確立した。問註所統景のキャリアパスは、戦国時代の断片的で流動的な主従関係が、近世的な中央集権体制下の一元的な支配構造へと吸収・再編されていく過程を、まさに体現していると言える。

第四章:文禄の役と最期の刻 — 朝鮮・河東郡の悲劇

筑後の地で幾多の死線を越えてきた問註所統景であったが、その生涯の終わりは、故郷から遠く離れた異国の地で、あまりにも突然に訪れた。彼の最期は、豊臣秀吉が引き起こした対外戦争の過酷さと、それに翻弄された一人の忠臣の悲劇を物語っている。

第一節:第六軍団の一員として渡海

文禄元年(1592年)、秀吉は明(中国)の征服を掲げ、その足掛かりとして朝鮮への大軍派遣を命じた。世に言う「文禄の役」の始まりである 43 。

この国家規模の軍事動員において、問註所統景は、与力親である小早川隆景が総大将を務める第六軍団の一員として、朝鮮半島へ渡海した 6 。第六軍団は総勢1万5700人、隆景のほか、その養子で久留米城主の小早川秀包、後に統景の遺児を庇護することになる立花宗茂、その弟の高橋直次(統増)といった、筑前・筑後の精鋭たちで編成されていた 7 。統景は、かつて敵として戦った者たちとも肩を並べ、天下人の命令の下、未知の戦場へと赴いたのである。

第二節:河東郡の戦い — 明将・劉綎との遭遇

『問註所家譜』に記された統景の最期は、壮絶である 3 。文禄2年(1593年)9月2日、統景は弟の町野正白(まちの まさあきら)と共に、小早川秀包が率いる部隊の先鋒を命じられた 3 。部隊が慶尚道の晋州(チンジュ)城の南西二十里(約80km)に位置する河東(ハドン)郡を進軍していた時、予期せず明の援軍と遭遇する 46 。

この明軍を率いていたのは、副総兵の劉綎(りゅう てい)であった。劉綎は、重さ120斤(約70kg)もの大刀を自在に振るい、「劉大刀」の異名で知られる猛将であり、その部隊は四川出身の兵を中核に、投降したビルマ人やチベット人なども含む多様な兵種で構成された精鋭部隊であった 48 。

日本軍の先鋒として進んでいた問註所兄弟の部隊は、この劉綎の軍勢と正面から衝突することになった。兵力や装備で勝る明軍の猛攻を受け、先鋒部隊はたちまち窮地に陥り、統景、正白、そして彼らが率いた数百の兵士もろとも、壊滅的な打撃を受けたのである 3 。

第三節:立花宗茂の救援と統景の死

小早川秀包の部隊が崩壊の危機に瀕したその時、後方にいた立花宗茂の軍勢が救援に駆けつけた 8 。宗茂は自ら陣頭に立って明軍と激しく交戦し、劉綎の軍の勢いを食い止め、ついにこれを晋州城方面へと後退させることに成功した 47 。

しかし、この救援も統景の命を救うには間に合わなかった。この河東郡での激戦の最中、問註所統景と弟の町野正白は、奮戦の末に討死を遂げた 3 。

ここには、一つの悲劇的な皮肉が存在する。統景の生涯は、故郷の長岩城を幾度となく守り抜いた「防衛者」としての記録に彩られている。彼は自領を守る戦いにおいて、その名を馳せた。しかし、その死は、故郷とは何ら関わりのない侵略戦争の、それも最も危険な攻撃的役割である「先鋒」として戦った末にもたらされた。彼の忠義は、結果として彼を故郷から引き離し、彼の得意とした防衛戦とは真逆の状況でその命を散らせることになった。これは、中世的な主従関係が解体され、天下人の絶対的な命令が個人の運命を左右するようになった時代の非情さを示す、象徴的な出来事であった。筑後の地で孤高の忠義を貫いた勇将は、こうして異国の土となったのである。

終章:後世への遺産

問註所統景の死は、一個人の武将の生涯の終わりを意味するだけでなく、その後の問註所家の運命、そして戦国から江戸へと続く時代の転換期における武家の存続のあり方を象徴する出来事であった。

第一節:柳川藩士として続く家名

統景の壮絶な死は、皮肉にも問註所家の家名を後世に繋ぐきっかけとなった。その鍵を握ったのは、河東郡の戦いで小早川軍の窮地を救った立花宗茂であった 2 。この戦場での出来事は、両家の間に強い縁を生み出した。

この縁をさらに強固なものにしたのが血縁関係である。統景の妻は、戸次鎮秀(べっき しげひで)の娘であり、彼女は立花宗茂の従姉妹にあたった 3 。この戦場での義理と血の繋がりを背景に、統景の死後、遺された嫡男・政連(まさつら)は立花宗茂に仕官することになる 2 。

政連の道もまた平坦ではなかった。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで、主君・宗茂は西軍に与したため、敗戦後に改易となり、柳川の領地を失う。政連もそれに伴い浪人となるが、宗茂が肥後で加藤清正の客将となるとそれに同行した 9 。その後、宗茂が陸奥棚倉を経て柳川藩主に奇跡的な復帰を果たすと、政連も再び召し抱えられた。彼は客将格の500石という厚遇を受け、柳川藩の物頭(ものがしら)という重職を務めた 9 。

以後、問註所氏は柳川藩の重臣として代々続き、幕末には藩の中老を務める人物も輩出するなど、その家名を明治の世まで伝えることに成功した 11 。統景の死という悲劇が、結果的に一族存続の道を開いたのである。この事実は、戦国から江戸への移行期において、武家の存続がいかに戦場での偶然や人間関係、そして義理や血縁といった複合的な要因に左右されたかを示す好例と言える。

第二節:問註所統景の歴史的評価

問註所統景の生涯は、戦国乱世における「忠義」という価値観の重みと、そのために払われる代償を鮮やかに体現している。彼は、主家が衰退しても節を曲げず、最後まで信義を尽くすという、中世武士が理想とした姿の一つを貫き通した。その生き様は、同時代の多くの国人領主が選んだ現実的な処世術とは対極にあり、際立った個性を放っている。

同時に、彼のキャリアは、地方の国人領主が豊臣政権という新たな中央集権体制の下で「与力」として再編され、旧来の地域的な主従関係が解体されていく過渡期の様相を明確に示している。彼は、大友氏の家臣から小早川氏の与力へとその立場を変え、最後は豊臣秀吉の対外戦争の駒として命を落とした。彼の軌跡は、一人の武将の物語であると同時に、日本の社会構造が中世から近世へと大きく転換していく時代の縮図でもある。

最終的に、問註所統景は、筑後の地で孤高の忠義を守り抜き、その忠義の果てに異国で散った、記憶されるべき誠実な武将であったと評価できよう。彼の死は悲劇であったが、その死がもたらした縁によって家名は存続した。彼の物語は、戦国という時代の厳しさと、その中で光を放った人間の信義の尊さを、我々に強く訴えかけている。

史料に関する注記

本報告書の記述、特に問註所統景の具体的な戦歴や最期に関する詳細な描写は、江戸時代に問註所家自身によって編纂された『問註所家譜』に多くを依拠している 1 。家譜という史料は、一族の歴史を記録する貴重な情報源である一方、その編纂には、自家の正統性や先祖の功績を後世に伝え、藩内における家の地位を確立・維持するという明確な意図が含まれている 55 。したがって、その記述には祖先を顕彰するための潤色や強調が含まれる可能性を常に念頭に置く必要がある。本報告書では、その史料的価値を十分に認めつつも、記述の背景にある編纂意図を考慮に入れ、可能な限り他の史料との比較検討を行いながら、客観的な事実関係の再構築を試みた。

引用文献

- 武家家伝_問註所氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mon_tyu.html

- 問注所 統景(もんちゅうじょ むねかげ)|ひでさん - note https://note.com/hido/n/n22e0cffc50e6

- 問註所統景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E8%A8%BB%E6%89%80%E7%B5%B1%E6%99%AF

- 耳川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B3%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 解説ページ - JLogos https://jlogos.com/ausp/word.html?id=7440196

- 文禄の役 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/BunrokuNoEki.html

- 文禄・慶長 : 日本軍の合戦・進軍 - 肥前名護屋城 http://hizen-nagoya.jp/bunroku_keicho/kassen.html

- 小早川秀包 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E7%A7%80%E5%8C%85

- 問註所政連 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E8%A8%BB%E6%89%80%E6%94%BF%E9%80%A3

- 問合せ 生涯学習課文化財保護係 突然ですが皆さん、今年の大河ドラマはご覧 になって - うきは市 https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0036720/3_6720_up_4403rr2q.pdf

- 問註所氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E8%A8%BB%E6%89%80%E6%B0%8F

- 筑後十五城とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%AD%91%E5%BE%8C%E5%8D%81%E4%BA%94%E5%9F%8E

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E5%BE%8C%E5%8D%81%E4%BA%94%E5%9F%8E#:~:text=%E7%AD%91%E5%BE%8C%E5%8D%81%E4%BA%94%E5%9F%8E%EF%BC%88%E3%81%A1%E3%81%8F,%E5%AE%B6%E3%81%AE%E7%B7%8F%E7%A7%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

- 筑後十五城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E5%BE%8C%E5%8D%81%E4%BA%94%E5%9F%8E

- 大友氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E6%B0%8F

- 奇岩に守られた難攻不落の隠し砦 - みのうの豆本 http://www.snk.or.jp/cda/mame/1ukiha/2nagaiwa.html

- 筑後 長岩城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/chikugo/nagaiwa-jyo/

- 長岩城 (筑後国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B2%A9%E5%9F%8E_(%E7%AD%91%E5%BE%8C%E5%9B%BD)

- 奇岩名勝 長岩 / うきは市 https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0035044/index.html

- 長岩城山|最新の山行記録と登山ルートやアクセス、気象状況など - ヤマレコ https://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=62388

- 長岩城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B2%A9%E5%9F%8E

- 筑後川水系河川整備基本方針 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai144kai/241115_15.pdf

- 筑後川 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E5%BE%8C%E5%B7%9D

- 平成29年度研究大会(久留米大会)ようこそ ほとめきのまち https://www.zenkoubun.jp/about/pdf/meeting_29/h29_gaiyou.pdf

- (3)歴史的環境 - 久留米市 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2060jouhoukoukai/3060kaigiroku/4040shiminbunka/files/fy2020_meeting_materials_of_regional_planning_council_for_the_conservation_and_utilization_cultural_properties4-3.pdf

- 問注所文書 - うきは市 https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0035092/index.html

- 武家家伝_星野氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/t_hosino.html

- 耳川の戦い /戦いは恐ろしい・・・。一度の敗北で、栄華から転落。没落する。 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=nm6xW_KJffU

- 龍造寺隆信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E9%80%A0%E5%AF%BA%E9%9A%86%E4%BF%A1

- 鎮西戦国史-合戦- http://www2.harimaya.com/sengoku/sengokusi/9syu_04.html

- 戰國武將簡傳連載-(0621)-問註所鑑景(1520~1585) - 日本史專欄 http://sengokujapan.blogspot.com/2023/03/blog-post_09.html

- 休松の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E6%9D%BE%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 【九州征伐】天下統一目前!秀吉の九州攻め!島津義久・義弘vs豊臣秀吉! | 戦国バトルヒストリー https://www.sengoku-battle-history.net/kyusyuheitei/

- 九州平定 (日本史) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B9%B3%E5%AE%9A_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2)

- 大友義統的失敗與沒落(上)—名門殞落之謎 - 日本史專欄 http://sengokujapan.blogspot.com/2018/09/blog-post_14.html

- 1587年 – 89年 九州征伐 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1587/

- 大友義統(おおとも よしむね) 拙者の履歴書 Vol.158~九州の雄から浪人へ - note https://note.com/digitaljokers/n/n2ce0a607f116

- 小早川隆景と太宰府 https://www.city.dazaifu.lg.jp/uploaded/attachment/4229.pdf

- 小早川隆景の戦歴 - 本郷町観光協会(ホームページ) http://www.hongoukankoukyoukai.com/img/file15.pdf

- 小早川隆景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E9%9A%86%E6%99%AF

- 一 小早川隆景の支配 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/64/view/8023

- 与力(ヨリキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8E%E5%8A%9B-146520

- 文禄・慶長の役|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=495

- 1592年 – 96年 文禄の役 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1592/

- 立花宗茂の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/32514/

- 晋州城攻防戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%8B%E5%B7%9E%E5%9F%8E%E6%94%BB%E9%98%B2%E6%88%A6

- 小早川元総とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E5%85%83%E7%B7%8F

- 劉綖(りゅう-てい)文禄慶長の両役で侍と戦う明総兵官 - 戦国未満 https://sengokumiman.com/ryutei.html

- 劉 綎 りゅう てい - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2023/08/04/232726

- 劉綎とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%8A%89%E7%B6%8E

- 刘𬘩- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%8A%89%E7%B6%8E

- 立花宗茂は何をした人?「西国無双、日本無双と絶賛されて生涯無敗で強かった」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/muneshige-tachibana

- 立花宗茂とは 朝鮮出兵 碧蹄館や李舜臣との戦い - 戦国未満 https://sengokumiman.com/tachibanamuneshige.html

- 資料室 - 景流居合保存会 https://kageryu.com/anecdote/

- 大名 - 資料一覧 - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/daimyou/data.html

- 近世における家譜史料と人物 https://www.gcoe.lit.nagoya-u.ac.jp/eng/result/pdf/6-1_%E5%B9%B3%E9%87%8E.pdf

- 寛政重修諸家譜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%94%BF%E9%87%8D%E4%BF%AE%E8%AB%B8%E5%AE%B6%E8%AD%9C