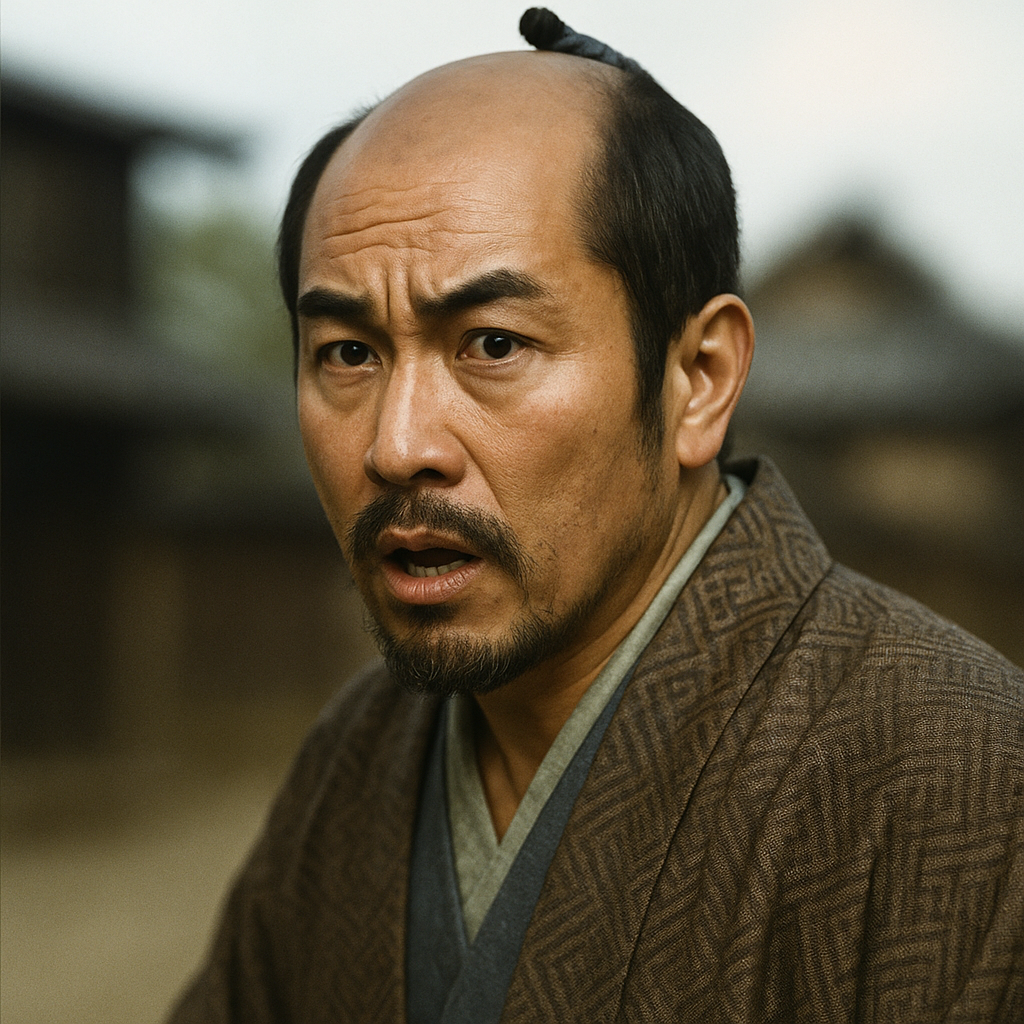

国分盛顕

国分盛顕は陸奥の国衆・国分氏の当主。伊達氏の勢力拡大戦略により、伊達政重を養子に迎える形で家督を譲った。その実在性や経緯は史料間で矛盾があり、伊達氏による歴史操作の可能性が指摘される。

陸奥の国衆・国分盛顕の実像と虚像――史料の錯綜から読み解く伊達氏の勢力拡大戦略

序章:謎に包まれた武将・国分盛顕

戦国時代の陸奥国、現在の宮城県を中心とする地域は、中央の政治動向から一定の距離を保ちつつ、伊達氏、大崎氏、葛西氏、相馬氏といった有力な大名や、国衆と称される在地領主たちが群雄割拠する、複雑な権力闘争の舞台であった 1 。中でも、米沢を拠点とした伊達氏は、9代当主政宗(南北朝期)の時代から徐々に勢力を拡大し、16代当主輝宗、そしてその子である17代当主政宗の時代には、奥州探題であった大崎氏や葛西氏をも凌駕する地域覇権を確立しつつあった 5 。

本報告書が主題とする国分氏は、この伊達氏の膨張圧力を真正面から受けることとなる、宮城郡南部、すなわち現在の仙台市周辺を本拠とした有力な国衆である 7 。彼らの支配領域は、後の仙台藩62万石の経済的中心地となる肥沃な仙台平野を含んでおり、その戦略的価値は極めて高かった。

この国分氏の最後の血筋による当主の一人とされるのが、国分盛顕(こくぶん もりあき)である。通説では、国分盛氏の子として生まれ、跡継ぎがいなかったために伊達家から伊達政重(後の国分盛重)を養子に迎えた人物として知られている。しかし、この家督継承を巡る経緯は、伊達家の公式史書である『伊達治家記録』と、江戸時代に編纂された複数の国分氏の系図史料との間で、その記述内容に著しい食い違いが見られる 7 。その矛盾は、盛顕、さらにはその弟とされる盛廉(もりやす)という人物の実在性そのものを揺るがすものであり、今日に至るまで歴史学上の大きな論点となっている。

本報告書は、この史料の錯綜を丹念に解き明かし、国分盛顕という人物の実像と虚像に迫ることを目的とする。単なる一個人の伝記に留まらず、彼を巡る言説の分析を通して、戦国末期における伊達氏の巧みな勢力拡大戦略と、それに飲み込まれていった国衆の運命を、多角的に解明するものである。

第一部:国分氏の出自と戦国期の動向

国分氏の起源を巡る諸説:二つの系譜

陸奥国分氏の出自については、大きく分けて二つの系統が伝えられており、その起源は複雑な様相を呈している。

第一に、最も広く知られているのが、桓武平氏千葉氏の流れを汲むとする説である。この説は、源頼朝による奥州合戦(文治5年、1189年)において、下総国(現在の千葉県北部)の豪族であった千葉介常胤が多大な戦功を挙げ、その五男である胤通(たねみち)が恩賞として陸奥国宮城郡国分荘を賜ったことに始まるとする 8 。この系譜は、江戸時代に仙台藩によって編纂された『伊達正統世次考』や、藩の儒学者であった佐久間義和(洞巌)がまとめた「平姓国分系図」、さらには国分氏の旧臣であった古内氏に伝来した「平姓国分系図」など、後世の編纂物において広く採用されている 7 。

第二に、藤原北家秀郷流を称する説である。こちらは、南北朝時代の史料である『余目記録』に「国分は、小山より長沼分かれ、長沼の親類にて」との記述が見られることや、康正3年(1457年)に建立された仙台市青葉区上愛子の諏訪神社棟札に「国分能登守藤原宗政」という署名が確認されることなどを根拠とする 8 。これらの史料は、戦国期に実際に宮城郡を支配していた国分氏が、藤原姓を名乗っていたことを示唆している。

これら二つの異なる出自伝承は、単なる記録の誤りではなく、国分氏が辿った複雑な歴史と、時代に応じた自己正当化の過程を反映しているものと考えられる。すなわち、鎌倉時代初期に下向したとされる千葉氏流の国分氏と、南北朝時代以降に史料上に現れる藤原姓の国分氏は、元来は別系統の一族であった可能性が高い 17 。戦国期に勢力を有したのは後者の藤原姓国分氏であり、江戸時代に入って仙台藩の支配体制が確立する中で、家の権威を高めるため、より武門としての名声が高い千葉氏の系譜に接続、あるいは「仮冒」したのではないかと推測される。この出自の揺らぎ自体が、国分氏が奥州の激動の中で生き抜いてきた歴史の深層を物語っている。

仙台平野の支配者としての国分氏

戦国期の国分氏は、陸奥国分寺が置かれた国分郷(現在の仙台市若林区木ノ下周辺)を支配の源流とし、その勢力範囲を宮城郡南部から名取郡にまで拡大した有力な国衆であった 8 。その拠点としては、伊達政宗が後に仙台城を築くことになる千代城、若林城の前身とされる小泉城、そして末期には松森城などが伝えられている 18 。

彼らの領国が持つ最大の価値は、その経済力にあった。支配地域の中核をなす仙台平野は、古くから奥州有数の穀倉地帯であり、後に仙台藩の表高62万石、実高100万石以上とも言われる巨大な経済力の根幹を成した 23 。また、天正年間には、伊達輝宗が家臣を国分領に派遣して馬を購入させたという記録が残っており 27 、国分氏の領内に軍事的に極めて重要な馬の産地、あるいは定期的な馬市が存在したことがうかがえる。陸奥国は古代より良質な馬の産地として知られており、国分氏もその一翼を担うことで、相当な経済力を蓄えていたと考えられる 28 。

この豊かな経済力こそが、隣接する伊達氏が国分氏に対して執拗な介入を続けた根本的な動機であったと分析できる。伊達氏にとって国分領を掌握することは、単なる領土の拡大に留まらず、自国の経済基盤と軍事力を飛躍的に増強させることを意味した。これは、周辺の他の国衆に対する戦略とは、その動機の面で質的に異なる、極めて重要な意味合いを持っていたのである。

周辺勢力との関係:宿敵・留守氏との相克

国分氏の北には、宮城郡東部から塩竈周辺を支配する留守氏が勢力を張っており、両者は長年にわたって宮城郡の覇権を巡り激しく争う宿敵関係にあった 8 。この対立は、伊達氏の家督争いである天文の乱(1542年-1548年)の際には、国分宗政が伊達稙宗方に、留守景宗が伊達晴宗方について戦うなど、伊達氏の内部抗争とも密接に連動していた 8 。この根深い対立関係の存在が、後に伊達氏が両氏を同時に自らの支配下に組み込むという、巧みな戦略の土台となるのである。

第二部:国分盛顕という存在――史料の比較検討

国分盛顕の生涯を巡る記述は、主に三つの史料群に見られるが、その内容は相互に大きく矛盾しており、彼の人物像を極めて謎多きものにしている。

佐久間義和編「平姓国分系図」に描かれる盛顕

江戸時代中期の仙台藩の儒学者・佐久間義和(洞巌)によって編纂された「平姓国分系図」は、盛顕の事績を最も詳細に伝える史料である 7 。

この系図によれば、盛顕は国分盛氏の嫡男として天文元年(1532年)に生まれ、通称を五郎、官位は弾正忠を称したとされる 7 。しかし、生来病弱で子宝に恵まれなかったため、一度は家督を弟の盛廉に譲り、自らは松森城に隠居したという 7 。ところが、その盛廉が元亀元年(1570年)に伊達家臣・中野宗時の反乱を追討する戦いの中で戦死してしまったため、盛顕は再び国分家の当主として復帰することになった 10 。

当主復帰後の天正3年(1575年)、盛顕は相馬盛胤方に与して伊達氏と敵対したが、戦況が不利になると伊達氏に従属した 7 。そして天正5年(1577年)、伊達晴宗の九男である彦九郎政重(後の国分盛重)を養子として迎え、戦死した弟・盛廉の娘と結婚させて家督を譲った 7 。その翌年、天正6年(1578年)4月14日に47歳で死去したと記されている 7 。また、仙台市泉区にある実相寺は、永禄3年(1560年)に国分氏16代盛顕の牌寺(菩提寺)として開山されたとの由緒が伝えられている 35 。

この佐久間編系図が描く物語は、国分氏の血統が途絶えることなく続いたこと、そして伊達家からの養子入りが、後継者を失った国分家側の事情によって平和裏に行われたという「穏便な家督継承」を強調する構成となっている。弟の戦死という悲劇的な逸話を挟むことで、外部からの養子縁組の正当性を高める効果も見て取れる。これは、伊達藩の支配体制下において、かつての独立領主であった国分氏の歴史を、波風を立てずに後世に伝えようとする編纂者の配慮が働いた結果である可能性が考えられる。

『伊達治家記録』と古内氏蔵系図の記述

佐久間編系図の記述とは対照的に、仙台藩の公式史書である『伊達治家記録』、および国分氏の重臣であった古内家に伝わる「平姓国分系図」では、盛顕とその弟・盛廉の存在は一切触れられていない 7 。

これらの史料における国分氏の家督継承は、極めて単純である。すなわち、国分盛氏には男子がおらず、跡継ぎがいなかったため、伊達家から盛重を養子として迎えた、と記されているのみである 18 。

この公式見解は、伊達氏による国分家継承の正当性を最大化するため、不都合な存在、すなわち正当な後継者候補であったかもしれない盛顕・盛廉兄弟を、意図的に歴史記録から抹消した可能性を強く示唆している。『伊達治家記録』は、5代藩主伊達吉村の命で編纂された公式の歴史書であり、伊達家の統治を正当化し、その栄光を後世に伝えるという明確な政治的意図を持っていた 39 。もし盛顕兄弟が実在し、特に盛廉に娘(盛重の妻となる人物)がいたならば、伊達氏の介入は「後継者不在の家に対する救済」ではなく、「正当な後継者候補がいる家への強引な介入」と見なされかねない。この不都合な事実を覆い隠し、伊達氏の行動を正当化するためには、盛顕兄弟の存在そのものを「なかったこと」にするのが最も効果的な歴史編纂であった。

史料間の矛盾と解釈

これら後世の編纂物とは異なり、国分氏の家督継承の核心に迫る同時代の一次史料が一つだけ現存している。それは、天正5年(1577年)12月19日付で、伊達輝宗が国分家の家臣である堀江掃部允(ほりえ かもんのじょう)に宛てた書状である 7 。

この書状の中で輝宗は、自身の弟である彦九郎政重(盛重)を国分氏の「代官」として派遣したことを記している。これは、いずれの系図や記録にも見られない「第三の事実」を提示するものである。「養子」ではなく「代官」という言葉の選択は極めて重要である。「代官」は当主の代理として政務を行う役職であり、必ずしも家督継承を意味しない。この事実は、国分家中に盛重の受け入れに対する強い反発があり、伊達氏としても一足飛びに彼を当主の座に据えることができなかった困難な状況を示唆している 38 。伊達輝宗は、まず「代官」という形で国分家中に楔を打ち込み、親伊達派の家臣である堀江掃部と連携しながら、段階的に家中の実権を掌握し、最終的に盛重を当主の座に就けるという、周到かつ計画的な支配権掌握のプロセスを進めていたと考えられる。盛顕が実在したか否かにかかわらず、この「代官」派遣こそが、伊達氏による国分家乗っ取りのリアルな第一歩であったと言えよう。

以下に、主要史料における国分氏の家督継承に関する記述の相違点をまとめる。

|

出来事 |

佐久間義和編「平姓国分系図」 |

『伊達治家記録』 |

古内氏蔵「平姓国分系図」 |

伊達輝宗書状(天正5年) |

|

国分盛氏の子 |

盛顕(兄)、盛廉(弟)が存在 |

男子なし |

男子なし |

- |

|

盛氏から盛重への継承 |

盛氏→盛顕→盛廉→盛顕→盛重(養子) |

盛氏→盛重(養子) |

盛氏→盛重(養子) |

- |

|

盛重の立場 |

盛顕の養子、盛廉の娘婿 |

盛氏の養子 |

盛氏の養子 |

国分の「代官」 |

|

盛氏の没年 |

天正9年(1581年) 18 |

天正5年(1577年) 38 |

永禄2年(1559年) 18 |

- |

|

盛顕の没年 |

天正6年(1578年) 7 |

記述なし |

記述なし |

- |

この表は、国分氏の終焉を巡る歴史記述が、編纂者の立場や意図によっていかに大きく変容するかを明確に示している。

第三部:伊達氏による国分家継承の実態

伊達氏の国衆掌握戦略:留守氏との同時進行

国分盛重の入嗣は、単独の出来事としてではなく、伊達氏によるより大きな戦略の一環として捉える必要がある。盛重が国分氏に送り込まれる10年前の永禄10年(1567年)、彼のすぐ上の実兄である伊達政景が、国分氏の長年の宿敵であった留守氏の養子となり、留守政景と名乗っていた 27 。

これは、伊達氏が対立する二つの国衆(国分氏と留守氏)に実の兄弟をそれぞれ当主として送り込むことで、両者の対立を内部から終息させると同時に、両氏を伊達一門として自らの支配体制下に組み込むという、極めて高度な外交・軍事戦略であった。これにより、国分盛重と留守政景は当主同士が兄弟となり、両家の長年にわたる争いは必然的に終焉を迎えた 38 。そして、両氏は伊達家の「一門」という形で、事実上の家臣団へと再編されていったのである。これは、単なる武力による征服ではない、婚姻と養子縁組を巧みに利用した伊達氏の勢力拡大策を象徴する事例である。

国分家中の内訌:伊達氏の介入を招いた内部対立

伊達氏の介入は、国分家臣団の内部対立を巧みに利用する形でも進められた。盛重の入嗣は、家臣の堀江掃部允ら親伊達派の画策によるものであったが、家中には依然として強い反発が存在し、盛重の統治は困難を極めた 38 。

天正15年(1587年)、ついに家老格の堀江伊勢守(掃部允と同一人物とする説もある 44 )が、当主である盛重に対して反乱を起こすという異常事態が発生する。この内紛に際し、伊達家の当主となっていた甥の政宗は、驚くべきことに叔父である盛重ではなく、反乱を起こした家臣の堀江氏を支持する姿勢を見せた 19 。政宗は盛重の統治能力の欠如を理由に国分領への出兵を計画し、盛重は米沢城に出向いて政宗に謝罪せざるを得ない状況に追い込まれた 45 。

この事件を契機に、盛重は当主としての実権を完全に失い、国分領は事実上、伊達政宗の直接支配下に置かれることとなった 44 。政宗にとって、父の代からの戦略であった国分家の掌握を完成させる上で、叔父である盛重の存在はもはや不要な駒となっていた。政宗は、家中の内紛という絶好の機会を逃さず、血縁に縛られない冷徹な判断で国分領の完全な直轄化を達成したのである。

国分盛重の出奔と国分氏の終焉

伊達家中での立場を失った国分盛重は、慶長元年(1596年)、伊達家を出奔し、常陸国の佐竹義宣のもとに身を寄せた 8 。政宗の不興を買ったことや、もはや名ばかりの領主となった自らの境遇に耐えかねたことが理由と推測されるが、直接的な動機は明らかではない 19 。

この出奔により、陸奥の国衆としての国分氏は名実ともに滅亡した。残された家臣団は「国分衆」として伊達家の直臣に組み込まれ、一部隊として再編された 8 。

その後の国分氏の血筋は、二つの異なる道を歩む。盛重とその養子・宣宗は佐竹氏の秋田転封に従い、久保田藩の親類衆「秋田伊達家」として存続した 8 。一方で、仙台藩に残った盛重の実子・重広は、国分氏の旧臣であった古内実綱の養子となり、古内主膳重広として後に仙台藩の奉行(家老)にまで昇進し、藩政の中枢で活躍した 8 。国分という家名は解体され、その血統と家臣団は、伊達家というより大きな枠組みの中に、それぞれ異なる形で吸収・再配置されたのである。

第四部:国分盛顕の歴史的評価

実在性の再検討

国分盛顕が歴史上の人物として実在したことを直接証明する一次史料は、現在のところ確認されていない。彼の存在は、後世に編纂された佐久間編「平姓国分系図」にほぼ全面的に依拠している。

しかし、盛顕を全くの架空の人物と断定することもまた早計である。佐久間編系図における記述は、生没年や法号、弟・盛廉の具体的な戦死の状況、松森城への隠居伝承など、単なる創作とは考えにくい具体性を伴っている 7 。また、菩提寺とされる実相寺の由緒が永禄年間の開山と盛顕を結びつけている点も、何らかの口承伝承が存在したことを示唆する 35 。

考えられる可能性としては、以下の三点が挙げられる。

- 盛顕・盛廉兄弟は実在したが、伊達氏の公式記録から政治的意図をもって抹消された。

- 国分氏の末期に、短期間で交代した複数の当主や一族の人物の事績が、後世に「盛顕」「盛廉」という二人の象徴的な人物像に集約・再構成された。

- 伊達氏による支配継承を穏便に物語るため、後世に完全に創作された人物である。

史料状況を総合的に判断すれば、第一の可能性が最も高いと考えられるが、第二の可能性も完全に否定することはできない。

歴史的役割の評価

もし盛顕が実在したと仮定するならば、彼は伊達氏の強大な圧力と家中の内部対立という、内外の二重の危機に直面し、結果として一族の独立を維持することができなかった、戦国末期の国衆の悲哀を体現する過渡期の当主と評価できる。彼に付与された「病弱」という伝承は、国分氏そのものの衰退を象徴しているとも解釈できる。

一方で、仮に架空の人物であったとしても、彼の存在は歴史的に重要な意味を持つ。盛顕という存在は、伊達氏の支配の正当性を補強する物語の登場人物であると同時に、滅び去った国分氏の記憶を、形を変えて後世に留めるための歴史的装置として機能したと言えるからである。

最後に、伊達氏と国分氏の関係を考察する上で興味深いのが、家紋の共通性である。両氏は共に「九曜紋」を使用している 8 。伊達政宗が細川家から譲り受けたという伝承が有名であるが 46 、国分氏がそれ以前から使用していた可能性も指摘されている。もし国分氏が先に九曜紋を用いていたとすれば、伊達氏がこれを採用したのは、国分氏の支配領域と、その地に根差す陸奥国分寺などの宗教的権威を継承したことを視覚的に示すためであったかもしれない。これは、伊達氏が単に武力で支配するだけでなく、地域の伝統や権威をも自らに取り込むことで、その支配をより強固なものにしようとした深謀遠慮の現れである可能性を示唆している。

結論:謎多き武将から見る戦国期奥州の権力構造

陸奥の国衆・国分盛顕を巡る言説の錯綜は、単なる歴史記録の不備や混乱に起因するものではない。それは、伊達氏による国分家支配という一つの歴史的事実をめぐり、支配を正当化しようとする勝者(伊達氏)の「公式の記憶」と、失われた家の系譜と名誉を留めようとする敗者(国分旧臣)側の「非公式の記憶」が、江戸時代という新たな政治秩序の中でせめぎ合った結果生み出された、重層的な歴史的構築物である。

『伊達治家記録』が語る「後継者なき国分氏を救済した伊達氏」という物語と、佐久間編系図が伝える「悲劇の末に平和的に家督を譲った盛顕」という物語。そして、そのいずれとも異なる「代官派遣」という一次史料の断片。これらを突き合わせることで、我々は、戦国時代末期の奥州において、国衆がいかにしてその自立性を失い、伊達氏のような強大な地域権力に吸収・再編されていったのか、そのリアルなプロセスを垣間見ることができる。

そのプロセスは、軍事的な圧力だけでなく、養子縁組という血縁戦略、家中の内紛を利用した内部工作、そして最終的には歴史そのものを編纂するという、多岐にわたる手段によって遂行された。国分盛顕という一人の武将の探究は、その実在・非実在の議論を超えて、戦国という時代の権力構造の力学を解明するための、極めて貴重な鍵となる存在なのである。

引用文献

- 宮城県の主要大名 http://gioan-mdxcvii.cafe.coocan.jp/daimyou-04miyagi.htm

- 愛姫を取り巻く戦国の情勢 - 福島県田村郡三春町 https://miharu-megohime.com/read/read02.php

- 【戦国時代】伊達政宗の戦略地図~5年で奥州を制覇!天下を伺い続ける - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/1294/

- 陸奥国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E5%A5%A5%E5%9B%BD

- 東北の戦国前夜 だれが強く、どのような勢力が支配したのか? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22449

- 仙台藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E8%97%A9

- 国分盛顕 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%88%86%E7%9B%9B%E9%A1%95

- 国分氏 (陸奥国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%88%86%E6%B0%8F_(%E9%99%B8%E5%A5%A5%E5%9B%BD)

- 中世から続いた領主の屋敷 - 仙台市 https://www.city.sendai.jp/waka-katsudo/wakabayashiku/machizukuri/miryoku/yashiki.html

- 国分盛廉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%88%86%E7%9B%9B%E5%BB%89

- 国分氏 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/kokubu.htm

- 千葉氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E6%B0%8F

- 国分氏 (陸奥国)とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E5%88%86%E6%B0%8F+%28%E9%99%B8%E5%A5%A5%E5%9B%BD%29

- 国分盛行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%88%86%E7%9B%9B%E8%A1%8C

- kokubu - 名字の由来 https://www.myouji.org/MFDocuments2/kokubu.htm

- 国分宗政とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E5%88%86%E5%AE%97%E6%94%BF

- 旧北根村は無人の村であった - 仙台市図書館 https://lib-www.smt.city.sendai.jp/wysiwyg/file/download/1/624

- 国分盛氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E5%88%86%E7%9B%9B%E6%B0%8F

- 松森城 https://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.matsumorii.htm

- 仙台城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/touhoku/sendai.j/sendai.j.html

- 松森城 - Wikipedia https://www.wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php/%E6%9D%BE%E6%A3%AE%E5%9F%8E

- 松森城 https://joukan.sakura.ne.jp/joukan/miyagi/matsumori/matsumori.html

- 伊達家は地方知行制で62万石を統治!48人の重臣が領地を守った - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/6299/

- 世界に通じるダテ男、初代仙台藩主・伊達政宗ゆかりの地【青葉城編】 | nippon.com https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/gu900153/

- 伊達政宗 日本の食文化と偉人たち - 未来シナリオ会議 キリンホールディングス https://wb.kirinholdings.com/about/activity/foodculture/01.html

- 江戸時代の大名石高ランキング(前編1~5位) : トップはやっぱり100万石のあの藩 | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01683/

- 第44集 戦国から近世へ 城・館・町(PDF:5394KB) - 仙台市 https://www.city.sendai.jp/bunkazai-kanri/documents/pan44.pdf

- 701年(大宝元年) 「厩牧令」に記された陸奥国 - 馬と人 http://umatohito.com/history/2012-11-12-266.html

- 岩手/盛岡と「馬」の関係 ~ 本当に「お馬様様」です! - 前編 - エム・システム https://msystm.co.jp/blog/20180324.html

- 41 葉月 考古学から「平泉文化」を考える㉜ 奥州藤原氏時代の馬 https://www.esashi-iwate.gr.jp/bunka/column/041/

- 留守氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%B0%8F

- 留守氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%B0%8F

- 1 できるだけ詳細な白河結城氏系図が掲載されている資料がみたい。2 佐久間洞巖(義和)が編纂した「平... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000324299

- 相馬盛胤 (十五代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E7%9B%9B%E8%83%A4_(%E5%8D%81%E4%BA%94%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 実相寺 - 仙台市/宮城県 | Omairi(おまいり) https://omairi.club/spots/116584

- 実相寺 見どころ - 仙台市/宮城県 | Omairi(おまいり) https://omairi.club/spots/116584/point

- 七北田 - 仙台寺社巡り - Jimdo https://gameticket.jimdofree.com/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%AF%BA%E7%A4%BE%E5%B7%A1%E3%82%8A/%E4%B8%83%E5%8C%97%E7%94%B0/

- 国分盛重とは? わかりやすく解説 - 戦国武将 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E5%88%86%E7%9B%9B%E9%87%8D

- 伊達治家記録とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%B2%BB%E5%AE%B6%E8%A8%98%E9%8C%B2

- 史伝 『仙台藩主伊達政宗と 官房長官 茂庭綱元』 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou20231201.pdf

- 国分盛氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%88%86%E7%9B%9B%E6%B0%8F

- 歴史の風 17 ~留守氏と八幡氏~風景 - 多賀城 陸奥総社宮 https://sousyanomiya.jp/column/rekishinokaze017/

- F642 留守家元 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/F642.html

- 国分盛重の入嗣と国分氏滅亡とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E5%88%86%E7%9B%9B%E9%87%8D%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%97%A3%E3%81%A8%E5%9B%BD%E5%88%86%E6%B0%8F%E6%BB%85%E4%BA%A1

- 国分盛重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%88%86%E7%9B%9B%E9%87%8D

- 伊達氏 - Wikipedia https://wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php?title=%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%B0%8F&mobileaction=toggle_view_desktop

- 文化財だより第8号(PDF版) - 岩沼市 https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kanko/bunkazai/documents/bunka8_001.pdf

- 古内重広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%86%85%E9%87%8D%E5%BA%83

- 古内主膳公伝 - 曹洞宗 虚空藏山 大満寺 https://www.daimanji.com/furuuchi-shuzen/

- 神紋・寺紋の推定 - 仙台寺社巡り - Jimdo https://gameticket.jimdofree.com/%E7%89%B9%E9%9B%86/%E7%A5%9E%E7%B4%8B-%E5%AF%BA%E7%B4%8B%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AE%9A-%EF%BC%91/