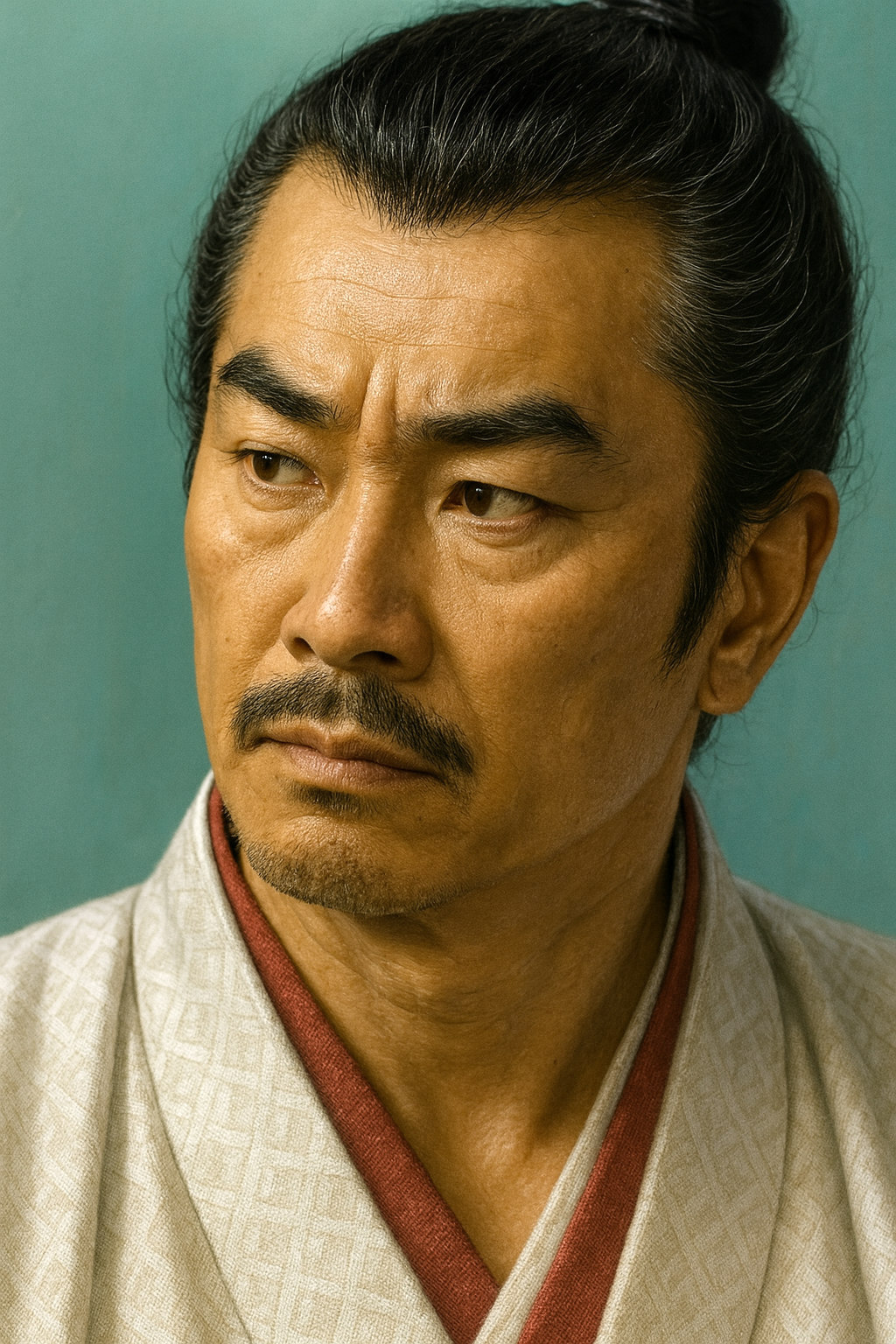

土岐政房

美濃守護土岐政房は、父との家督争いを制し守護となるも、晩年には自ら息子たちの争いを引き起こす。繰り返される内乱は土岐氏の権威を失墜させ、斎藤道三による国盗りの土壌を育んだ。

美濃守護・土岐政房の実像 ― 繰り返される内乱と名門の落日

序章:美濃守護・土岐政房―その生涯と時代背景

戦国時代の美濃国(現在の岐阜県南部)を治めた守護大名、土岐政房(とき まさふさ)。彼の名は、斎藤道三による「国盗り物語」の前史として、あるいは自らが引き起こした後継者争いの当事者として語られることが多い。しかし、その断片的な逸話の背後には、名門守護大名家が下剋上の荒波の中でいかにして権威を失墜させていったかという、時代の大きな転換点を象徴する物語が隠されている。

土岐政房は、応仁元年(1467年)に美濃守護・土岐成頼の嫡男として生を受け、永正16年(1519年)に53歳でその波乱の生涯を閉じた 1 。初名を頼継といい、後に室町幕府8代将軍・足利義政から偏諱(へんき)を賜り、政房と改名したことからも、彼が名門の嫡流として期待されていたことが窺える 3 。しかし、彼の人生は平穏とは程遠かった。父との家督争いである「船田合戦」を勝ち抜いて守護の座に就いたものの、その治世は安寧を得ることなく、晩年には自らが父と同じ過ちを犯し、息子たちの間で骨肉の争いを引き起こしてしまう。

本報告書は、土岐政房を単に家を傾かせた暗君として断じるのではなく、彼が生きた時代の政治的・社会的文脈の中にその行動を位置づけることで、一人の武将の実像に迫るものである。彼の決断は、なぜ土岐氏の衰退を決定づけ、後の斎藤道三による美濃国盗りの土壌を育むに至ったのか。この因果関係の解明を主眼に置き、繰り返される内乱の構造と、その中で翻弄された悲劇的人物としての政房の生涯を徹底的に分析・考察する。

表1:土岐政房 略年譜

|

西暦(和暦) |

年齢 |

主要な出来事 |

|

1467年(応仁元年) |

1歳 |

美濃守護・土岐成頼の嫡男として誕生。幼名は美伊法師、初名は頼継 1 。 |

|

1477年頃 |

11歳頃 |

応仁の乱を逃れ美濃に滞在した一条兼良に、その舞の才能を絶賛される 2 。 |

|

1494年(明応3年) |

28歳 |

父・成頼が末子・元頼を後継にしようとし、船田合戦が勃発 3 。 |

|

1495年(明応4年) |

29歳 |

守護代・斎藤妙純の支援を得て元頼派を破り、父・成頼を隠居させ、美濃守護職を継承 1 。 |

|

1496年(明応5年) |

30歳 |

勝利の立役者であった斎藤妙純・利親父子が近江で戦死 1 。 |

|

1509年(永正6年) |

43歳 |

岐阜市長良に福光城(福光館)を築き、居城を移す 3 。 |

|

1517年(永正14年) |

51歳 |

嫡男・頼武と次男・頼芸の後継者争いが本格化し、内乱が勃発。政房は頼芸を支持 3 。 |

|

1518年(永正15年) |

52歳 |

頼芸派が勝利し、頼武は越前の朝倉氏を頼り亡命 3 。 |

|

1519年(永正16年) |

53歳 |

内乱の最中、6月16日に死去。戒名は承隆寺殿海雲宗寿大居士 1 。 |

第一章:土岐氏の権力基盤と美濃国の情勢

土岐政房の生涯を理解するためには、まず彼が背負っていた土岐氏という家の権威と、その舞台となった美濃国が置かれていた複雑な状況を把握する必要がある。

1.1. 名門・美濃源氏土岐氏の権威

土岐氏は、第56代清和天皇を祖とする清和源氏の嫡流であり、室町幕府の創設期から重用された屈指の名門守護大名であった 8 。その権勢は南北朝時代の土岐頼康の代で頂点に達し、美濃・尾張・伊勢の三国守護を兼任するほどの勢力を誇った 9 。しかし、その強大すぎる力は将軍家から警戒され、頼康の子・康行の代に足利義満の巧みな謀略によって内紛(土岐康行の乱)を誘発させられ、伊勢・尾張の守護職を失い、勢力を大きく削がれた苦い経験を持つ 10 。

それでもなお、土岐氏は美濃一国の支配者として、また源氏の名門としての権威を保ち続けていた。その権力基盤の一つが、美濃国内に盤踞する広範な一族のネットワークであった。明智氏、浅野氏、蜂屋氏など、その庶流は100余家を数えたとされ、これらの国人領主たちは「桔梗一揆」と呼ばれる強固な武士団を形成し、土岐宗家を支えていた 6 。しかし、この強固な一族の結束は、裏を返せば、宗家の統制が揺らげば各々が自立的な勢力として動き出し、内紛を深刻化させる危険性を常に孕んでいた。政房の時代に繰り返される内乱は、この両刃の剣としての構造的特質が、負の側面として噴出したものと言える。

1.2. 美濃国の地政学的重要性

美濃国は、京都と東国を結ぶ大動脈である東山道の要衝に位置していた 8 。この地理的条件は、政治的・軍事的に極めて重要な意味を持っていた。さらに、国内を流れる長良川は水運の動脈として経済を支え、流域には豊かな荘園が広がり、多くの商工業者が集まる経済的な先進地域でもあった 17 。

この地政学的な重要性ゆえに、美濃は常に周辺勢力の注視の的であった。東に尾張の織田氏、北に越前の朝倉氏、西に近江の六角氏という有力大名に囲まれており、彼らは美濃の動向に常に敏感であった。土岐氏の内部で一度争いが起これば、それは単なる国内問題では済まされず、これらの周辺勢力が自らの影響力を拡大するための絶好の介入機会となったのである。政房の生涯を彩る二つの大きな内乱が、いずれもこれらの国々を巻き込んだ地域紛争へと発展したことは、必然であった。

1.3. 守護と守護代―斎藤氏の台頭

室町時代の守護大名体制において、守護の権威は、領国を実質的に統治する守護代の力量に大きく依存していた。美濃国では、守護代の斎藤氏が長年にわたり強大な権力を保持しており、特に政房の父・成頼の時代には、斎藤妙椿(みょうちん)が国政の実権を完全に掌握し、守護である土岐氏は名目上のお飾りに近い存在となっていた 20 。

この「守護代が守護を凌駕する」という権力構造は、土岐氏の衰退が斎藤道三の登場によって突如始まったのではなく、それ以前から構造的に進行していたことを示している。守護代は、守護家の家督争いに介入し、自らが擁立した人物を守護の座に据えることで、その権力基盤をさらに強化するという手法を常套手段としていた。

政房の物語は、まさにこの下剋上の連鎖の決定的な一場面であった。彼自身が守護代の力を借りて父を追放し、守護の座を手に入れた。そして、その政房が始めた後継者争いを利用して、守護代の家臣であった長井氏、さらにはその家臣であった斎藤道三の父子が台頭していく。政房の生涯は、守護の権威が守護代に、そして守護代の権威がその家臣へと移っていく、下剋上の連鎖が加速していく過程そのものであった。

第二章:家督相続の嵐―船田合戦と政房の守護職就任

土岐政房が美濃守護となる道は、血で血を洗う内乱の中から切り拓かれた。父・成頼との骨肉の争いである「船田合戦」は、彼の運命を決定づけ、同時に美濃国の未来に暗い影を落とすことになる。

2.1. 廃嫡の企て―父・成頼との確執

応仁の乱という未曾有の大乱を西軍の主力として戦い抜いた土岐成頼であったが、その晩年、彼は美濃国を二分する争乱の火種を自ら蒔いた 21 。成頼は、正統な後継者であるはずの嫡男・政房を何らかの理由で疎んじ、末子である元頼を異常なまでに寵愛し、彼に家督を譲ろうと画策したのである 5 。

この成頼の意向に、二人の有力者が同調した。一人は、かつて斎藤妙椿に守護代の座を追われ、権力の奪回を狙っていた斎藤利藤。もう一人は、小守護代の地位にあり、さらなる出世を目論む石丸利光であった 5 。嫡子相続が絶対の原則ではなかった当時の武家社会の慣習と、老いた当主の個人的な寵愛、そしてそれに乗じて野心を遂げようとする家臣たちの思惑が絡み合い、美濃国は内乱前夜の不穏な空気に包まれていった。

2.2. 対立の構図と合戦の勃発

父と弟、そして有力家臣から後継者の座を否定された政房であったが、彼にも強力な味方が現れた。当時の守護代であり、斎藤一族の中でも絶大な力を持っていた斎藤妙純(利国)である。妙純は政房の母方の叔父にあたり、正統な後継者である政房を擁立することで、自らの権力を盤石なものにしようとした 1 。

これにより、美濃国内の対立構造は明確になった。【政房・斎藤妙純派】と【元頼・石丸利光・斎藤利藤派】の二大勢力が形成され、両者の緊張は日に日に高まっていった。明応3年(1494年)、石丸利光による妙純暗殺計画が露見したことをきっかけに、両派の対立はもはや回避不可能となり、翌明応4年(1495年)3月、ついに全面的な武力衝突、すなわち「船田合戦」の火蓋が切られたのである 5 。

2.3. 合戦の経過と近隣諸国の介入

船田合戦は、石丸利光の居城・船田城を拠点とする元頼派と、斎藤妙純の居城・加納城を拠点とする政房派の間で、美濃国内の各所を舞台に激しい戦闘が繰り広げられた 3 。この戦いは、もはや美濃一国の内紛ではなかった。両派はそれぞれ国外に支援を求め、戦乱は近隣諸国を巻き込む広域紛争の様相を呈した。

政房・妙純派は、尾張の上四郡守護代であった織田寛広の援軍を得ることに成功する 5 。一方の元頼・石丸派は、近江の六角高頼や伊勢の梅戸氏の支持を取り付け、さらに石丸利光が尾張の下四郡守護代・織田敏定と姻戚関係を結ぶなど、広範な支援ネットワークを構築していた 5 。

この構造は、土岐氏の内部対立が、尾張の織田氏(上四郡守護代家 vs 下四郡守護代家)の代理戦争の様相を呈し、また近江や伊勢の勢力にとっては美濃への影響力を拡大する好機となったことを示している。土岐氏が自国の問題を自力で解決できず、安易に外部勢力に依存する体質が、この時点で既に常態化していたのである。政房は、たとえこの戦いに勝利したとしても、その勝利は美濃の「国としての自立性」を大きく損なうという、重い代償を伴うものであった。

2.4. 政房の勝利と権力構造の変化

緒戦では元頼派が優勢な場面もあったが、明応4年(1495年)6月から7月にかけての戦いで、斎藤妙純率いる政房派が決定的な勝利を収める 5 。度重なる敗戦で戦意を喪失した石丸利光は、同年7月に船田城を焼き払い、元頼を連れて近江へと逃亡した。これにより、同年9月、父・成頼は城田寺城に隠居させられ、政房はついに念願の家督と守護職を継承した 5 。翌明応5年(1496年)、再起を図った元頼と石丸利光も妙純に討ち取られ、船田合戦は政房派の完全勝利に終わった 3 。

しかし、政房の治世は盤石ではなかった。勝利の最大の立役者であった斎藤妙純とその嫡男・利親が、合戦終結のわずか半年後、明応5年12月に近江への出兵の帰路で不意の土一揆に襲われ、父子ともに戦死するという悲劇に見舞われたのである 1 。この予期せぬ出来事は、政房にとって最大の支柱を失うことを意味した。守護代・斎藤氏(持是院家)の力は大きく揺らぎ、美濃の権力構造に新たな空白が生まれた。この空白こそが、後の長井氏の台頭、そして斎藤道三へと続く新たな下剋上の物語の序章となるのであった。

表2:船田合戦 主要人物対立構造図

|

派閥 |

主要人物 |

支援勢力 |

|

土岐政房派 |

土岐政房(嫡男) |

斎藤妙純(守護代)、長井秀弘、西尾直教 |

|

|

斎藤妙純(利国) |

尾張上四郡守護代・織田寛広 |

|

土岐元頼派 |

土岐成頼(現守護) |

斎藤利藤(前守護代)、石丸利光(小守護代) |

|

|

土岐元頼(末子) |

尾張下四郡守護代・織田敏定、近江守護・六角高頼、伊勢国人・梅戸貞実 |

第三章:繰り返される悲劇―息子たちの家督争いと美濃の分裂

船田合戦という大きな犠牲を払って守護の座に就いた土岐政房。しかし皮肉なことに、彼はその晩年、かつて自らが経験したのと全く同じ構図の悲劇を、今度は自らの手で引き起こすことになる。息子たちの家督争いは、土岐氏の権威を決定的に失墜させ、美濃国をさらなる混乱の渦へと突き落とした。

3.1. 後継者問題の再燃―嫡男・頼武と次男・頼芸

政房には、嫡男の頼武(よりたけ)と次男の頼芸(よりのり、または「よりあき」)という二人の息子がいた 29 。かつて父・成頼が末子・元頼を寵愛したように、政房もまた、嫡男である頼武を何故か疎んじ、次男の頼芸を溺愛し、彼に家督を譲ろうと望んだ 1 。自らが嫡男でありながら父に廃されようとした辛い経験を持つにもかかわらず、なぜ同じ過ちを繰り返そうとしたのか。

その背景には、単なる個人的な寵愛を超えた、複雑な政治力学が存在した。記録によれば、頼芸の母は、当時勢力を伸ばしていた小守護代の長井利隆が、政房の歓心を得るために仕えさせた女性であったという 31 。政房はこの母子に夢中になり、その結果、長井氏一派の発言力は飛躍的に増大した。これは、船田合戦後に弱体化した守護代・斎藤氏の勢力を牽制し、自らの権力基盤を再構築しようとする政房の思惑と、守護家の後継者問題に介入して美濃の実権を握ろうとする長井氏の野心が一致した結果であった。政房は、自らの権力維持のために、再び美濃を二分するという危険な賭けに出たのである。

3.2. 呼称の錯綜―頼武、政頼、頼純は誰か

この時代の土岐氏の系譜を追う上で、一つの大きな混乱が存在する。政房の嫡男が、史料によって「頼武」 8 、「頼純」 1 、「政頼」 34 、「盛頼」 4 など、複数の名で記されている点である。

この呼称の錯綜は、長らく研究者を悩ませてきたが、近年、多治見市にある永保寺所蔵の禁制(特定の行為を禁じる文書)や、越前朝倉氏関連の古文書の研究が進んだことにより、新たな説が有力となっている。それは、**政房の嫡男が「頼武」**であり、**その息子(政房の孫)が「頼純」**である、という父子説である 2 。この説に立つことで、後に斎藤道三が土岐頼純を殺害する 38 という一連の出来事の文脈が、より明確に理解できる。本報告書では、この近年の研究成果に基づき、「政房の長男=頼武、その子=頼純」として論を進める。この呼称の混乱自体が、当時の土岐氏の権威がいかに揺らぎ、記録すら散逸するほどの混乱状態にあったかを物語っている。

3.3. 美濃の再分裂―守護代 対 小守護代

政房と長井氏による頼芸擁立の動きに対し、当然ながら反発が起こった。その中心となったのが、守護代の斎藤利良(としなが)であった。彼は船田合戦の英雄・斎藤妙純の孫にあたり、嫡流である頼武を正統な後継者と見なしていた 40 。

こうして美濃国は、再び二つの勢力に引き裂かれた。【頼武・斎藤利良派】と【頼芸・長井長弘・土岐政房派】の対立である。その構図は、かつての船田合戦における「守護代 対 小守護代」の対立と酷似していた。守護であるはずの政房は、もはや両派を調停する権威を完全に失い、内乱の一方の当事者として争いを煽る立場に身を置いていた。永正14年(1517年)、両派の対立はついに武力衝突へと至った 3 。

3.4. 内乱の泥沼化と政房の死

一度始まった内乱は、泥沼の様相を呈した。初戦では頼武派が勝利を収めたが、翌永正15年(1518年)には政房・頼芸派が巻き返し、頼武を敗走させるなど、一進一退の攻防が続いた 3 。敗れた頼武は、妻の実家である越前の朝倉孝景を頼って亡命した 3 。政房は室町幕府を通じて朝倉氏に頼武の身柄引き渡しを要求したが、朝倉氏はこれに応じず、美濃の内政に深く関与し続ける姿勢を見せた 3 。

この混乱の最中、永正16年(1519年)6月16日、土岐政房は53歳で死去した 1 。自らが始めた内乱を何一つ収拾できないままの、無念の死であった。彼の死は、美濃国内にかろうじて存在した権力の重しを完全に取り払い、抑えられていた者たちの野心を一気に解き放つことになる。美濃は、主亡き後の終わりなき権力闘争の時代へと突入していくのである。

表3:頼武・頼芸 家督争乱 主要人物対立構造図

|

派閥 |

主要人物 |

支援勢力 |

|

土岐頼武派 |

土岐頼武(嫡男) |

斎藤利良(守護代) |

|

|

斎藤利良 |

越前守護・朝倉孝景 |

|

土岐頼芸派 |

土岐政房(現守護) |

長井長弘(小守護代)、長井新左衛門尉(後の斎藤道三の父) |

|

|

土岐頼芸(次男) |

|

第四章:政房の治世と文化的側面

内乱に明け暮れた政房の生涯であるが、彼には統治者として、また文化人としての側面も存在した。これらの活動は、彼の人物像をより立体的に理解する上で欠かせない要素である。

4.1. 統治者としての政房

政房の治世における最も特筆すべき事業は、永正6年(1509年)、新たな居城として長良川のほとりの福光(現在の岐阜市長良福光)に城館、通称「福光城(福光館)」を築き、本拠を移したことである 3 。これは、ユーザーが当初概要で触れていた「福光城」であり、富山県の同名の城とは異なる 43 。

この居城移転は、単なる引っ越しではなく、重大な政治的意図を秘めた行動であったと推察される。土岐氏歴代の居城であった革手城は、応仁の乱の際には都から逃れた公家たちが身を寄せるほどの文化的中心地であったが、それは同時に旧来の権力構造や守護代斎藤氏の影響力が根強く残る場所でもあった 48 。政房は、そこから離れ、長良川の水運という経済的動脈を直接掌握できる地に新たな拠点を築くことで、自らの権力基盤を強化し、守護権力の再興を図ろうとしたのではないか。特に、この動きが自らを支持する長井氏ら新興勢力と連携して行われたことを考え合わせると、旧勢力からの脱却と新体制の構築を目指した、政房なりの「改革」の試みであったと解釈することができる。しかし、その後の内乱の激化により、この試みが実を結ぶことはなかった。

また、政房は敬虔な仏教徒でもあり、多治見市の虎渓山永保寺に境内での乱暴狼藉を禁じる禁制を発給したり 2 、八百津町の大仙寺の開山・東陽英朝禅師に帰依したり 2 、同町の正伝寺に自筆の書を残すなど 50 、寺社との関係も深かったことが記録されている。

4.2. 文化人としての政房

戦国時代の武将にとって、武勇だけでなく、和歌や連歌、舞といった文化教養は、自らの権威を高め、他者と交流するための必須のスキルであった。土岐氏は代々文芸を愛好する家柄として知られていたが 15 、その中でも政房の才能は際立っていた。

特に有名だったのが、舞の技能である。彼は幼名の美伊法師(みいほうし)であった頃から名手として知られ、応仁の乱の戦火を逃れて美濃の革手城に滞在していた前関白・一条兼良は、その旅日記『藤川の記』の中で、幼い政房の舞を「見事であった」と絶賛している 2 。これは、将軍家に献上しても遜色のないほどの腕前であったとされ、政房が中央の貴顕とも渡り合える一流の文化人であったことを示している 4 。

内乱に明け暮れた政治的生涯とは対照的な、この華やかな文化的側面は、土岐政房という人物の多面性を物語っている。彼は、ただの武人ではなく、時代の先端を行く高い教養を身につけた人物でもあった。その洗練された文化的素養と、泥沼の権力闘争に身を投じた現実との間にある大きな隔たりこそが、彼の人生の悲劇性を一層際立たせているのかもしれない。

第五章:政房の死と土岐氏衰退の決定打

永正16年(1519年)、土岐政房は自らが引き起こした内乱の渦中で世を去った。彼の死は、美濃国に一時的な平穏をもたらすどころか、権力の完全な空白を生み出し、土岐氏の衰退を決定的なものとした。

5.1. 政房の死と権力の空白

政房の死の報は、好機を窺っていた者たちを直ちに行動へと駆り立てた。その筆頭が、越前に亡命していた嫡男・頼武である。彼は父の死の同年、ただちに後ろ盾である朝倉孝景の強力な軍事支援を受けて美濃に侵攻し、弟・頼芸派を圧倒して守護の座に就いた 3 。

しかし、これは土岐氏の権威による国内平定ではなかった。もはや守護の座は、朝倉氏という外部の軍事力や、国内の有力国人の支持がなければ維持できない、名ばかりの存在に成り下がっていた。頼芸派も完全に滅びたわけではなく、なおも抵抗を続け、美濃の混乱は日常的なものとなった 3 。政房の死は、彼が辛うじて保っていた国内のパワーバランスを完全に崩壊させ、美濃を実力ある者が覇を競う、まさしく戦国の世へと変貌させたのである。

5.2. 長井氏の台頭と斎藤道三への道

政房が晩年に頼った勢力、それが小守護代の長井氏であった。政房が次男・頼芸を後継者にしようとしたことで、頼芸派の中核であった長井長弘らの政治的地位は飛躍的に高まった 6 。そして、この長井氏の家臣団の中から、一人の男が頭角を現す。後の斎藤道三の父とされる、長井新左衛門尉である 8 。

彼は、土岐氏の内乱に乗じて主家である長井氏内部で勢力を拡大し、やがてその実権を掌握していく。政房が守護代斎藤氏を牽制するために利用した長井氏は、結果として自らの家臣に実権を奪われるという、さらなる下剋上を招くことになった。

5.3. 考察:政房が蒔いた「下剋上」の種

土岐政房の生涯を俯瞰したとき、彼の行動が後の斎藤道三による「国盗り」の土壌をいかにして育んでしまったか、その因果の連鎖が明確に浮かび上がる。

第一に、政房は父・成頼との船田合戦に勝利したが、その最大の功労者であった斎藤妙純が戦死したことで、守護代斎藤氏の権威に大きな揺らぎが生じた 5 。これが、美濃国内の権力バランスを不安定にする最初の要因となった。

第二に、政房は弱体化した守護代・斎藤利良に対抗するため、新興勢力である小守護代・長井長弘と結びつき、自らの息子たちを巻き込んだ後継者争いを引き起こした 40 。この政房自身の決断が、長井氏の政治的地位を決定的に高める結果を招いた。

そして最後に、この高まった長井氏の権力基盤と、政房が作り出した美濃の終わりのない混乱を利用して、その家臣であった長井新左衛門尉(道三の父)が台頭し、その子・道三が最終的に主家(長井氏)、守護代家(斎藤氏)、そして守護家(土岐氏)の全てを乗っ取るという、空前絶後の下剋上への道筋が作られたのである 8 。

結論として、土岐政房は、目先の権力闘争に勝利するため、あるいは自らの権力を維持するために、より大きな構造的崩壊の引き金を引いてしまったと言える。彼が二度にわたって内乱を主導し、国内を分裂させなければ、長井氏、ひいては斎藤道三がこれほど急速に力を伸ばすことは極めて困難であっただろう。彼は意図せずして、自らの家を滅ぼす者のために、完璧な舞台を整えてしまったのである。

結論:土岐政房の歴史的評価

土岐政房の生涯は、戦国乱世へと向かう時代の中で、名門守護大名家がどのようにしてその力を失っていったかを示す、一つの典型的な事例である。彼の歴史的評価は、単一の視点では語ることができず、功罪の両面から多角的に考察されるべきである。

政房の「功」を挙げるとすれば、それは名門の当主として高い文化教養を身につけ、舞の技能などを通じて中央の公家社会や幕府との繋がりを維持しようとした点にある。また、旧来の拠点から長良福光へと居城を移したことは、守護権力の再興を目指した統治者としての意志の表れと見ることもできる。

しかし、彼の「罪」はそれを遥かに上回る。父・成頼と同様に、個人的な感情と政治的計算から家督争いを引き起こし、美濃国を二分する内乱を二度までも主導したことは、守護としての最大の責務である国内の安寧を自ら破壊する行為であった。彼は家臣団の勢力争いに翻弄されるだけでなく、自らその争いに乗じることで守護の権威を決定的に失墜させ、結果として下剋上の流れを加速させた。

彼を「時代の犠牲者」と見るか、それとも「衰退の元凶」と見るか。その答えは、両方の側面を併せ持っていた、というべきであろう。守護の権威が形骸化し、家臣が実権を握るという時代の大きなうねりの中にいた彼は、確かに「犠牲者」であった。しかし、その流れに抗うどころか、自らの政治的延命のためにその流れを利用し、結果として一族の崩壊を早めたという点において、彼は紛れもなく「元凶」の一人でもあった。彼は、父から受け継いだ「内紛の構造」という負の遺産を断ち切ることができず、それをさらに増幅させて次代へと連鎖させてしまったのである。

美濃戦国史において、土岐政房の時代は、清和源氏の名門・土岐氏がその支配力を事実上完全に失い、美濃の歴史の主役が斎藤道三、そして織田信長へと移り変わる、まさに「分水嶺」であった。彼の生涯は、戦国時代における「守護」という中世的権威の限界と、下剋上という新たな時代のダイナミズムを象徴する、極めて重要な歴史の証言者として位置づけられる。その悲劇は、一個人の物語に留まらず、古い秩序が崩壊し、新たな秩序が力によって形成されていく時代の転換期そのものを映し出しているのである。

引用文献

- 土岐政房(とき まさふさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%94%BF%E6%88%BF-1094113

- 美濃源氏土岐氏の歴史と文化 http://minogenji.html.xdomain.jp/page015.html

- 土岐政房 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%94%BF%E6%88%BF

- 土岐氏調査・研究ノート http://minogenji.html.xdomain.jp/page076.html

- 船田合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E7%94%B0%E5%90%88%E6%88%A6

- 戦国!室町時代・国巡り(2)美濃編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/ndf88f88b33a5

- F862 斎藤経永 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F862.html

- 土岐頼芸の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/65279/

- 美濃土岐一族 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/mino-toki

- 土岐氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%B0%8F

- 土岐氏南北朝合一まで - よしもと新聞舗:岐阜県瑞穂市情報お届けサイト http://www.yoshimoto-shinbun.com/history/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%B0%8F%E5%8D%97%E5%8C%97%E6%9C%9D%E5%90%88%E4%B8%80%E3%81%BE%E3%81%A7/

- 土岐康行の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/57232/

- 【合戦地をゆく】足利義満、有力一族・土岐氏を粛清 土岐康行の乱(揖斐川町) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=FFsqBfkkqKE

- 土岐氏とはどういう一族か - 日本実業出版社 https://www.njg.co.jp/column/column-32175/

- 土岐氏(ときうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%B0%8F-104587

- 美濃国とは?その歴史と文化をたどる|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/ne1bb56e55e70

- 岐阜県の歴史的建築物をめぐるレトロ旅 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/106469.pdf

- 長良川の水運(江戸時代) - 「お話・岐阜の歴史」 - FC2 https://gifurekisi.web.fc2.com/rekisi/no27.htm

- 中世荘園比定地の持続における土地形質の転用 ―美濃国大井荘を対象として https://www.nakatani-seminar.org/nnl-wp/wp-content/uploads/2021/08/%E4%BF%AE%E8%AB%96%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%99%BA%E8%A1%A8_%E7%B4%B0%E4%BA%95%E8%8F%9C%E3%80%85%E5%AD%90.pdf

- 【B-GF007】船田合戦終焉の地 https://www.his-trip.info/siseki/entry2747.html

- 土岐成頼(とき しげより)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%88%90%E9%A0%BC-104593

- 岐阜県の戦国時代を解説!土岐、斎藤、織田の大名がいるのに地味なのは徳川のせい? https://hono.jp/sengoku/sengoku-gihu/

- 土岐成頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%88%90%E9%A0%BC

- 船田合戦関連地:調査活動①(2023.2.16~2.19) | われら仲間たち https://nakama19.sakura.ne.jp/wp/2023/03/24/%E8%88%B9%E7%94%B0%E5%90%88%E6%88%A6%E9%96%A2%E9%80%A3%E7%9F%A5%E5%9C%B0%EF%BC%9A%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%B4%BB%E5%8B%95%E2%91%A02023-2-16%EF%BD%9E2-19/

- 美濃国の下剋上 - よしもと新聞舗:岐阜県瑞穂市情報お届けサイト http://www.yoshimoto-shinbun.com/history/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%B8%8B%E5%89%8B%E4%B8%8A/

- 「斎藤道三に滅ぼされた土岐氏とは?」「土岐氏の末裔とは?」「土岐氏の城とは?」わかりやすく解説します! https://kiboriguma.hatenadiary.jp/entry/toki

- 98 船田の乱 土岐氏と斎藤氏 - 式正織部流「茶の湯」の世界 https://bukecyanoyu.hatenablog.com/entry/2021/05/06/000125

- 石丸利光とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9F%B3%E4%B8%B8%E5%88%A9%E5%85%89

- 土岐賴藝- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E8%B3%B4%E8%97%9D

- 美濃国守護・土岐頼芸と名刀 志津/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/15062/

- 小見の方と深芳野|明智光秀と愛娘、玉子(6) http://www.yomucafe.gentosha-book.com/garasha6/

- 土岐頼武 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E9%A0%BC%E6%AD%A6

- 土岐頼芸(ときよりのり)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E9%A0%BC%E8%8A%B8-19073

- 土岐頼武と政頼、頼純との関係 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keijiban/tokiyorit1.htm

- 過去ログ - 美濃源氏フォーラム http://minogenji.html.xdomain.jp/page033.html

- 斎藤道三とは何者なのか~一代ではなく、二代で成し遂げた「国盗り物語」 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/7562?p=1

- 2-7 美濃攻め・大柿城奪取と5千人討死 | nobunagamaps.com https://www.nobunagamaps.com/270mino5000deadmen.html

- 第5話 番外編 斎藤道三について教えてください。 | 一般社団法人 明智継承会 https://akechikai.or.jp/archives/oshiete/410

- 斎藤道三に国を奪われた土岐頼芸は本当に“愚鈍な殿様”だったのか? - ページ 2 / 2 - まぐまぐ! https://www.mag2.com/p/news/586998/2

- 斎藤利良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%88%A9%E8%89%AF

- 長井長弘 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E4%BA%95%E9%95%B7%E5%BC%98

- 鷹好きの風流守護大名、土岐頼芸の生涯と魅力 - 大河ドラマや信長の野望で知る戦国武将 https://tsukumogatari.hatenablog.com/entry/2019/09/11/210000

- 福光城址 栖霞園|南砺市の観光情報サイト「旅々なんと」 https://www.tabi-nanto.jp/archives/725

- 福光城(南砺市) - 富山県:歴史・観光・見所 https://www.toyatabi.com/siro/fukumitujyou.html

- 福光城の見所と写真・全国の城好き達による評価(富山県南砺市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1466/

- 福光城跡 http://www1.cnh.ne.jp/minton2/Gallery-4-21.html

- 福光城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1336

- 美濃の守護職 土岐氏歴代の居城 | シニアの の~んびり道草 https://ameblo.jp/hiro-s149/entry-11694274101.html

- 川手城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E6%89%8B%E5%9F%8E

- 正伝寺 (岐阜県八百津町) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E4%BC%9D%E5%AF%BA_(%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C%E5%85%AB%E7%99%BE%E6%B4%A5%E7%94%BA)

- 土岐赖艺- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E8%B3%B4%E8%97%9D

- 長井新左衛門尉 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/NagaiShinzaemonnojou.html

- 長井氏 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001552213.pdf

- 「斎藤道三」美濃のマムシの国盗りは実際は親子2代で成し得たものだった? https://sengoku-his.com/76

- 斎藤道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%81%93%E4%B8%89