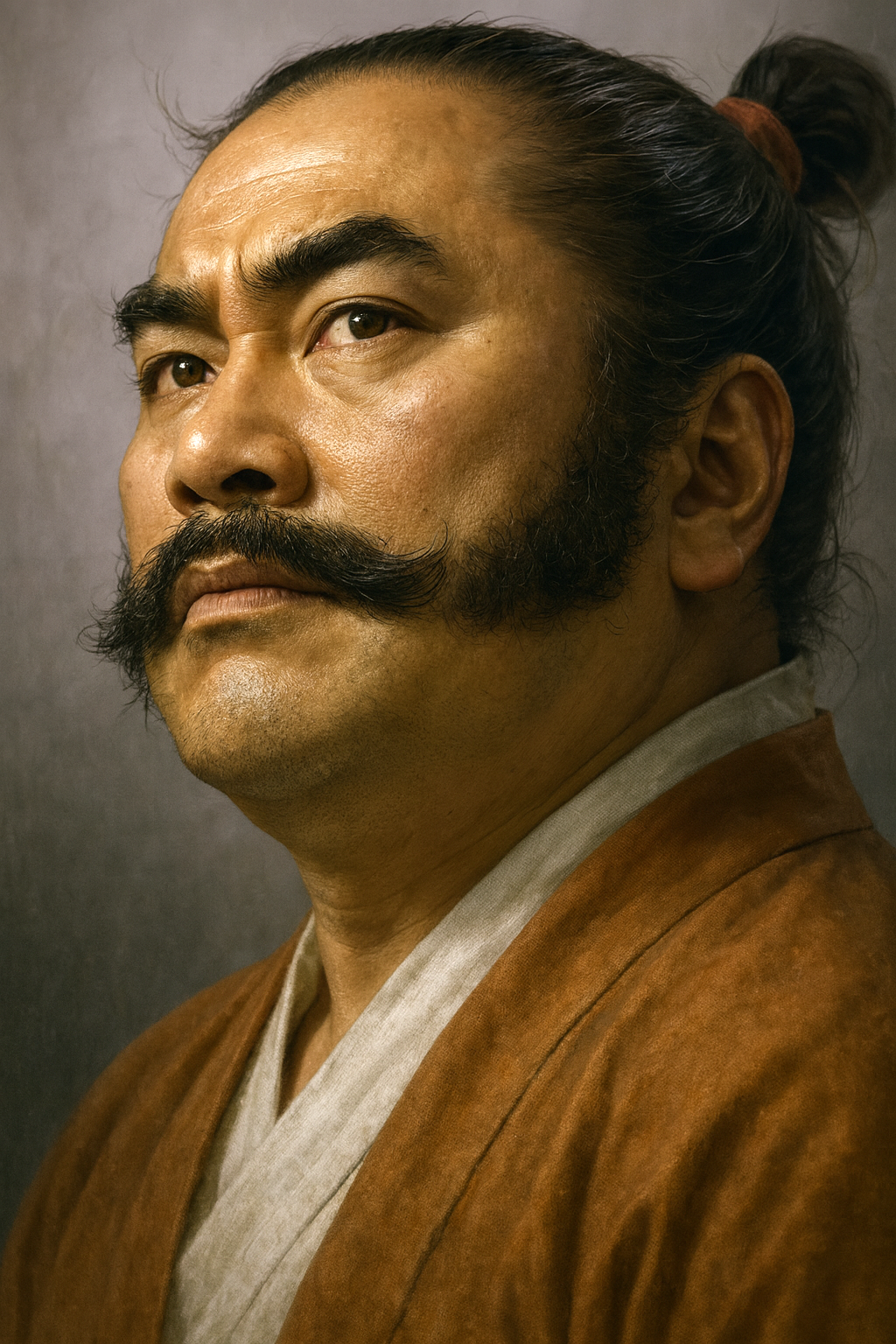

大井信達

大井信達は武田信玄の母方の祖父。甲斐西郡の有力国人として武田信虎と二度対立し、一度は撃退するも、最終的に敗北し隠居。娘の大井の方を通じて信玄の教育に影響を与え、その子孫は武田家臣として存続した。

戦国大名武田氏の形成と国人領主の動向 — 甲斐国人・大井信達の生涯とその歴史的意義に関する総合的考察

序章:武田信玄の外祖父、大井信達という存在

大井信達(おおいのぶさと)という名は、戦国史において主に「武田信玄の母方の祖父」として記憶されている 1 。しかし、彼の歴史的重要性をこの一点に集約することは、戦国時代初期の甲斐国における権力構造の複雑さを見過ごすことにつながる。信達は単なる縁戚者ではなく、甲斐国の統一を目指す武田宗家の当主・武田信虎に対し、最大の障壁として立ちはだかった西郡の有力国人領主であった。彼の生涯は、中世的な分権体制を基盤とする国人領主が、戦国大名による強力な中央集権化の波に抗い、そして吸収されていく過程を象徴的に示している。

本報告書は、『甲斐国志』 4 、『王代記』 7 、『一蓮寺過去帳』 1 といった同時代の記録、並びに近年の研究成果を総合的に分析し、大井信達という一人の武将の多面的な実像を浮き彫りにすることを目的とする。具体的には、その出自と勢力基盤の分析から始まり、武田信虎との二度にわたる抗争の経緯、武人としての顔の裏に隠された文化人としての一面、そして彼が血脈と家名を通じて後世に残した遺産に至るまで、徹底的に掘り下げて考察する。この作業を通じて、大井信達個人の伝記に留まらず、戦国期甲斐国における政治力学の変遷と、国人領主という存在の歴史的意義を深く理解することを目指す。

本報告書の構成は以下の通りである。第一章では大井氏の出自と、その独立性を支えた西郡の地理的・経済的基盤を明らかにする。第二章では、信達が甲斐国内で台頭し、巧みな婚姻政策によって反信虎連合を形成していく過程を追う。第三章および第四章では、信虎との二度にわたる軍事衝突とその政治的帰結を詳述する。第五章では、武将としての側面とは異なる、和歌に通じた文化人としての信達の姿を探る。第六章では、彼の敗北の後に残された遺産、すなわち娘・大井の方を通じて武田家に与えた影響と、その子孫の行方を考察する。そして終章において、信達の生涯を総括し、戦国大名台頭期における国人領主の典型としての歴史的評価を試みる。

大井信達 年表

|

西暦(和暦) |

出来事 |

関連人物 |

典拠 |

|

不明 |

生誕 |

- |

- |

|

1490年(延徳2年) |

大井氏、河内領主・穴山氏と合戦 |

穴山氏 |

7 |

|

1515年(永正12年) |

富田城にて武田信虎軍を撃退 |

武田信虎、今川氏親 |

1 |

|

1516年(永正13年) |

今川氏が甲斐へ侵攻 |

今川氏親、武田信虎 |

1 |

|

1517年(永正14年) |

今川氏と武田氏が和睦。これを受け、信達も信虎と和睦 |

今川氏親、武田信虎 |

1 |

|

(同年以降) |

娘(大井の方)が武田信虎の正室となる |

大井の方、武田信虎 |

1 |

|

1520年(永正17年) |

信虎の府中集住政策に反発し、今井信元らと挙兵 |

武田信虎、今井信元 |

1 |

|

(同年) |

今諏訪の合戦で信虎に敗北。出家・隠居を命じられる |

武田信虎 |

1 |

|

(同年以降) |

「大井入道宗芸」と名乗り、和歌会などに参加 |

冷泉為和 |

1 |

|

不明 |

死没 |

- |

- |

第一章:甲斐源氏の名門、大井氏の出自と勢力基盤

大井信達の行動原理と歴史的位置づけを理解するためには、まず彼が率いた大井氏の出自と、その勢力を育んだ地理的・経済的背景を正確に把握する必要がある。

1-1. 甲斐武田氏の庶流としての起源

甲斐国の大井氏は、清和源氏の名門、甲斐源氏武田氏の直系から分かれた庶流一族である 1 。その祖は、南北朝時代に甲斐・安芸両国の守護を務めた武田信武の子、大井信明に遡る 14 。信明が甲斐国巨摩郡大井荘を領有し、その地名を姓としたのが甲斐大井氏の始まりとされる。

この「武田氏の庶流」という事実は、信達の行動を読み解く上で極めて重要な鍵となる。彼は単なる在地豪族ではなく、武田一門としての高い家格と自負を有していた。このことは、宗家に対する関係性において二つの側面を生み出した。一つは、一門としての強い同族意識であり、もう一つは、宗家の権威が揺らいだ際には自らが甲斐国の主導権を握る資格があるという、潜在的な対抗意識である。室町時代を通じて、甲斐国は守護家の内訌や守護不在といった混乱が頻発しており、大井氏のような有力な庶流が自立性を高め、宗家と対等、あるいはそれ以上の存在であると自負する土壌が形成されていた 17 。したがって、後に詳述する武田信虎との対立は、単なる主君への反逆ではなく、武田一門内部における主導権(ヘゲモニー)を巡る、根深い権力闘争という文脈で捉えるべきである。

1-2. 勢力基盤・西郡の地理的、経済的重要性

大井氏が本拠としたのは、甲斐国西郡(現在の山梨県南アルプス市一帯)、釜無川の西岸に位置する上野城(別名:椿城)であった 7 。この西郡地域は、釜無川や御勅使川が形成した広大で肥沃な扇状地であり、甲斐国の中でも特に高い農業生産力を誇っていた 20 。

大井氏の強大さは、その血筋のみならず、この地理的優位性に深く根差していた。豊かな経済力は、宗家に依存しない独自の軍事力を維持するための強固な基盤となった。さらに、西郡は甲斐と信濃を結ぶ佐久往還や、駿河国へ抜ける富士川水運の起点にも近い、交通の要衝であった 22 。この地政学的な位置は、他国勢力、特に南に位置する駿河の今川氏との連携を容易にした。富士川を通じた経済的・人的交流は、政治的・軍事的な同盟関係を構築する上で自然な土台となったのである 25 。

このように、大井氏は血筋という「名」と、西郡という経済的・戦略的に恵まれた土地がもたらす「実」の両輪によって、その力を確固たるものにしていた。甲斐統一を目指す武田信虎にとって、この西郡を完全に支配下に置くことは避けて通れない課題であり、大井信達との衝突は必然であったと言える。

1-3.【補足】信濃大井氏との区別

戦国史を考察する上で、甲斐の武田氏系大井氏と、信濃国佐久郡を本拠とした小笠原氏流の大井氏を明確に区別することが不可欠である 27 。後者は、甲斐源氏の一族である小笠原長清の子・朝光を祖とする一族であり、甲斐大井氏とは全くの別系統である 28 。

後に武田信玄が本格化させる信濃侵攻において、主要な攻略対象となったのは、この信濃大井氏(当主・大井貞隆など)であった 28 。信玄の母が甲斐大井氏の出身であったという事実が、信濃大井氏との関係性に直接的な影響を与えたことを示唆する史料は確認されていない。この二つの大井氏を混同すると、武田氏の外交戦略や軍事行動を大きく誤読する危険性があるため、留意が必要である。

第二章:甲斐の有力国衆、信達の台頭と婚姻政策

大井信達が歴史の表舞台に登場する15世紀末から16世紀初頭にかけての甲斐国は、武田宗家の権威が著しく低下し、有力な国人領主が各地で割拠する、いわば「群雄割拠」の状態にあった。この混乱期にあって、信達は巧みな戦略で自らの勢力を飛躍的に拡大させた。

2-1. 武田宗家衰退期の甲斐国

信達が活動を開始した時期、甲斐国守護であった武田宗家は、当主・武田信縄とその父・信昌、さらに信縄の叔父・油川信恵らが互いに争うなど、深刻な内訌を繰り返していた 7 。宗家の統制力が著しく弱体化した結果、国内の国人領主たちはそれぞれが自立性を強め、領土や権益を巡って互いに争うようになった。

この時代の甲斐国の状況を端的に示すのが、『王代記』に記された延徳2年(1490年)の出来事である。この年、西郡を本拠とする大井氏は、甲斐南部の河内地方を支配する有力国人・穴山氏と大規模な合戦に及んでいる 7 。これは、武田宗家の権威が国内の紛争を調停する力を失い、有力国人たちが自らの実力で勢力圏を拡大しようとしていた実態を物語っている。このような混沌とした状況が、信達のような野心的な国人領主が台頭する格好の舞台となった。

2-2. 婚姻ネットワークによる勢力拡大

大井信達は、単なる武力に頼るだけでなく、極めて戦略的な婚姻政策を駆使して自らの勢力基盤を盤石なものとした。彼は自身の娘たちを、周辺の有力な国人領主である今井信元(東郡)や小山田信有(郡内)などに次々と嫁がせた 1 。

この婚姻政策は、単に縁戚関係を広げ、家格を高めるという目的だけに留まるものではなかった。それは、甲斐統一を掲げて急速に台頭しつつあった武田信虎という共通の脅威に対抗するための、広範な軍事・政治同盟の形成であった。信虎による中央集権化の動きは、既存の国人領主たちの独立した地位や既得権益を根本から脅かすものであった。信達は、同じく信虎の強権化を警戒する国人衆を婚姻という血の絆で束ねる、いわば「反信虎連合」の盟主として機能していたのである。後に信達が信虎に対して二度目の反乱を起こした際、娘婿である今井信元が行動を共にしたことは、この婚姻同盟が実効性を伴うものであったことを明確に示している 1 。信達は、受動的に信虎に抵抗したのではなく、能動的に対抗勢力を組織する、優れた外交戦略家としての一面を持っていたことが窺える。

第三章:宗家・武田信虎との激突

婚姻政策によって甲斐国内に強固な地歩を築いた大井信達は、次なる手として国外の勢力との連携を図り、ついに武田宗家当主・信虎との直接対決に踏み切る。この一連の抗争は、信達の生涯における頂点であり、同時にその後の運命を決定づける転換点となった。

3-1. 駿河・今川氏との連携

信達は、国内の同盟者だけでは信虎に対抗しきれないと判断し、甲斐の南に国境を接する駿河国の守護大名・今川氏親との連携を深めた 7 。当時、甲斐の有力国人であった穴山氏なども今川氏と結んでおり、これは宗家の権力に対抗するための常套手段であった 7 。この連携の背景には、前述した富士川水運を通じた経済的な結びつきに加え、甲斐国への影響力を拡大したいという今川氏の政治的思惑が存在した。信達にとって今川氏は、信虎の圧力を牽制し、自らの独立性を維持するための最も強力な後ろ盾であった。

3-2. 上野城・富田城の攻防

永正12年(1515年)、一門や国人衆との内訌を次々と制圧し、甲斐統一の総仕上げにかかっていた武田信虎は、最大の障害である大井信達の討伐へと乗り出した。信虎は大軍を率いて、信達の拠点である富田城(南アルプス市)を包囲した 1 。

しかし、この戦いは信虎の思惑通りには進まなかった。『勝山記』や『一蓮寺過去帳』などの記録によれば、武田軍は城周辺の地形に不慣れであったためか、深田に馬を乗り入れてしまい、身動きが取れなくなった 1 。この好機を逃さず、大井・今川の連合軍は猛攻を仕掛け、武田軍は小山田大和守をはじめとする多くの将兵を失うという大敗を喫した 10 。この劇的な勝利により、大井信達の武名は甲斐国中に轟き、その勢威は一時、宗家である武田氏を凌駕するほどであった。

3-3. 和睦と政略結婚

信達の勝利に勢いづいた今川氏は、翌永正13年(1516年)に本格的な甲斐侵攻を開始する 1 。しかし、戦上手として知られる信虎は巧みな防衛戦を展開し、今川軍を各地で撃退した。攻めあぐねた今川氏は、永正14年(1517年)に至り、武田氏との和睦を選択する 1 。

この今川・武田間の和睦は、大井信達の運命を大きく左右した。最大の後ろ盾を失った信達は、もはや単独で信虎に対抗することは不可能となり、信虎との和睦を受け入れざるを得なくなった。この和睦の証として、信達は自らの娘(後の大井の方)を信虎の正室として差し出したのである 1 。

この政略結婚は、信達にとって二重の意味を持っていた。表面的には、それは紛れもない敗北と、武田宗家への従属を意味するものであった。しかし、その裏には、敗者が取りうる極めて戦略的な選択が隠されていた。国人領主としての完全な独立は失ったものの、この結婚によって大井氏の家名を保全し、さらに自らの血を武田宗家に注入することに成功したのである。もし信虎との間に男子が生まれれば、その子は信達の孫となる。それは、将来にわたって外戚としての影響力を確保し、再び政治の中枢に関与する道を開く可能性を秘めていた。これは単なる降伏ではなく、一族の滅亡という最悪の事態を回避し、次代を見据えたしたたかな現実主義者としての信達の判断を示すものであった。

第四章:再度の反旗と隠棲

娘を武田信虎に嫁がせることで一時的な安定を得た大井信達であったが、信虎の推し進める強力な中央集権化政策は、彼ら国人領主の存在基盤そのものを揺るがし始めた。信達は、自らのアイデンティティを賭けた最後の抵抗を試みるが、時代の大きな潮流を覆すことはできなかった。

4-1. 「府中集住政策」への反発

和睦後も、信虎は甲斐国内の支配体制を盤石にするための施策を次々と打ち出した。その象徴が、永正16年(1519年)に断行された本拠地の移転と、それに伴う「府中集住政策」である。信虎は、従来の拠点であった石和(現在の笛吹市)から、相川扇状地に新たに築いた躑躅ヶ崎館(甲府)へと本拠を移し、甲府の城下町整備に着手した 12 。そして、信達を含む甲斐国内の有力な国人領主たちに対し、彼らの本領を離れて甲府城下に移り住むことを命じたのである 13 。

この政策は、国人領主たちの力を根底から覆すものであった。彼らの権力の源泉は、先祖代々受け継いできた土地と、そこに住む家臣団や民との直接的な主従関係に深く根差していた。城下への集住は、その土地との物理的な結びつきを強制的に断ち切り、彼らを独立した領主から、大名の城下に仕える一介の家臣へと変質させることを意味した。これは、信達ら国人衆にとって、単なる軍事的な敗北以上に、自らの存在意義そのものを揺るがす深刻な危機であった。中世的な「土地に根差した領主」としての生き方が、近世的な「大名の家臣」というあり方に変えられていくことへの構造的な抵抗として、彼らが最後の反乱に踏み切る動機は十分すぎるほどだったのである。

4-2. 今諏訪の合戦と完全な敗北

永正17年(1520年)、信達は府中集住政策に強く反発し、娘婿である東郡の今井信元や、同じく有力国人の栗原氏らと結んで、再び信虎に反旗を翻した 1 。これは、大井氏にとってまさに乾坤一擲の決断であった。

しかし、この時すでに甲斐国内の主導権を完全に掌握していた信虎の力は、数年前とは比較にならないほど強大になっていた。両軍は甲府南部の今諏訪(現在の南アルプス市白根地区)で激突したが、結果は信達連合軍の決定的な敗北に終わった(今諏訪の合戦) 1 。この敗北により、大井信達が甲斐国の独立勢力として振る舞う時代は、完全に終焉を迎えた。

4-3. 出家隠棲 — 「大井入道宗芸」の誕生

今諏訪での敗戦後、信達は政治の表舞台から完全に退くことを余儀なくされた。信虎の命令により出家し、俗世との縁を断つことを求められたのである 1 。この時、彼は「大井入道宗芸(おおい にゅうどう そうげい)」と名乗ったとされる 1 。後に甲府の一蓮寺で催された和歌会に、この「大井入道宗芸」の名で参加した記録が残っていることが、彼が出家し、信虎の監視下で余生を送ったことを裏付けている 1 。

家督は長男の大井信業が相続したが、もはや大井氏がかつてのように武田宗家と対等に渡り合う独立した勢力となることは二度となかった 1 。信達の敗北は、甲斐国が中世的な国人連合体から、戦国大名・武田氏による一元的な支配体制へと移行する画期的な出来事となったのである。

第五章:武人にして文化人 — 大井信達の教養

大井信達は、血で血を洗う戦国の世に生きた武将であったが、その一方で和歌を深く愛好する一流の文化人としての一面も持ち合わせていた。この教養は、彼の人物像を立体的に理解する上で欠かせない要素である。

5-1. 和歌への傾倒

信達の文化人としての側面を最もよく示しているのが、和歌に対する深い傾倒である 14 。彼は、京都から甲斐国に下向してきた公家で、当代きっての歌人であった冷泉為和(れいぜいためかず)と親しく交流し、自らの邸宅に招いて歌会を催していたことが記録に残っている 14 。

為和が編纂した私家集『為和集』には、信達との交流が記されており、その中で為和は信達のことを「歌道執心の法師」(歌の道に非常に熱心な僧侶)と評している 14 。これは、信達の和歌に対する情熱と教養が、都の専門家からも高く評価されていたことを示す証左である。永正3年(1506年)には、同じく歌道の名手である飛鳥井雅康から『八代集秀逸』を与えられるなど、中央の文化人とのネットワークを積極的に構築していた 15 。

戦国武将にとって、和歌などの教養は単なる個人的な趣味や慰めではなかった。それは、乱世を生き抜くための多面的な戦略の一環であったと考えられる。第一に、教養は自らの権威を高めるための重要なツールであった。京の公家と対等に和歌を詠み交わすことができる文化的な素養は、地方の単なる武辺者とは一線を画す「格」を示し、領国支配の正当性を補強する効果があった。

第二に、歌会のような文化的な催しは、情報交換や腹の探り合い、さらには政治交渉を行う絶好の「外交サロン」として機能した。直接的な軍事・政治交渉が難しい相手とも、文化交流を介して関係を構築することが可能であった。信達は、こうした文化活動を通じて、自らの政治的・社会的地位を補強し、勢力拡大に役立てていた可能性が高い。彼の武人としての一面と文化人としての一面は不可分であり、武力と教養を兼ね備えることこそが、当時の指導者に求められた総合的な資質であったと言えよう。

第六章:大井信達の遺産 — 血脈と家名の行方

政治闘争に敗れ、歴史の表舞台から姿を消した大井信達であったが、彼が後世に残した影響は決して小さくない。特に、娘・大井の方を通じて武田宗家にもたらされた血脈と文化的土壌は、皮肉にも武田家の最盛期を築く礎の一つとなった。

大井信達 関係人物一覧表

|

続柄 |

氏名 |

読み |

概要・信達との関係 |

|

父 |

大井信包 |

おおい のぶかね |

信達の父 1 。 |

|

弟 |

大井信是 |

おおい のぶこれ |

信達の弟 1 。 |

|

長女 |

大井の方 |

おおいのかた |

武田信虎の正室。信玄・信繁・信廉らの母 1 。 |

|

娘 |

今井信元正室 |

いまい のぶもと せいしつ |

東郡の国人・今井信元に嫁いだ娘 1 。 |

|

娘 |

小山田信有正室 |

おやまだ のぶあり せいしつ |

郡内の国人・小山田信有に嫁いだ娘 1 。 |

|

長男 |

大井信業 |

おおい のぶなり |

信達の跡を継ぐが、享禄4年に死去 1 。 |

|

次男 |

大井信常 |

おおい のぶつね |

兄・信業の死後、一時的に家督を代行。武田家臣として活動 1 。 |

|

三男 |

武藤信堯 |

むとう のぶたか |

親族衆の武藤氏を継承 1 。 |

|

四男 |

大井虎昌 |

おおい とらまさ |

子孫が江戸幕府旗本として存続 1 。 |

|

孫 |

武田信玄 |

たけだ しんげん |

大井の方の子。武田家第19代当主 2 。 |

|

孫 |

武田信繁 |

たけだ のぶしげ |

大井の方の子。信玄の同母弟 2 。 |

|

孫 |

武田信廉 |

たけだ のぶかど |

大井の方の子。信玄の同母弟。優れた画家としても知られる 32 。 |

6-1. 娘・大井の方と孫・武田信玄への影響

大井信達が生涯で残した最大の遺産は、娘である大井の方を通じて、孫にあたる武田信玄の人間形成に絶大な影響を与えた点にある 3 。

大井の方は、父・信達の教養を受け継ぎ、非常に聡明で信心深い女性であったと伝えられている 34 。彼女は教育熱心な母親であり、若き日の嫡男・晴信(後の信玄)の教育に心を尽くした。特に重要なのは、彼女が自身の菩提寺であり、かつては大井氏の本拠地・西郡にあった長禅寺から、名僧・岐秀元伯(ぎしゅうげんぱく)を招聘し、晴信の学問の師としたことである 41 。岐秀元伯の指導のもと、晴信は『四書五経』といった儒教の経典や、『孫子』『呉子』などの中国兵法書を学び、為政者・戦略家としての基礎を築いた 41 。

信玄が後年、卓越した軍事指導者としてだけでなく、和歌にも通じた教養人であり、領国経営において優れた手腕を発揮した背景には、この母方から受けた教育的影響が色濃く反映されていると考えられる 34 。また、大井の方は政治的・精神的にも息子を支え続けた。天文10年(1541年)に信玄が父・信虎を駿河へ追放した際、彼女は夫に従わず甲府に留まり、「御北様(おきたさま)」と呼ばれ尊敬を集めた 4 。天文17年(1548年)の上田原の戦いで武田軍が大敗し、意気消沈してなお戦地に留まろうとする信玄を説得し、帰還させたという逸話は、彼女が息子のキャリアにおける重要な局面で、的確な助言を与える存在であったことを示している 4 。

ここに歴史の皮肉と深遠さが存在する。武力による政治闘争に敗れた大井信達であったが、彼の血と、彼の一族が育んだ文化的・知的な土壌は、娘を介して武田宗家に受け継がれ、武田家史上最高の当主と評される信玄を育て上げる重要な要素となった。信虎が力によって築き上げた甲斐統一という土台の上で、信達の孫である信玄が、知力と徳治をもって武田家の最盛期を現出したのである。これは、信達の直接的な勝利ではないが、彼の血脈が間接的に成し遂げた「歴史的な逆転」と評価することも可能であろう。

6-2. 息子たちの生涯と武田家臣団における大井一族

信達の隠居後、大井氏の家督は長男の 大井信業 (のぶなり)が継いだ 1 。しかし、信業の治世は短く、享禄4年(1531年)に死去した 9 。『一蓮寺過去帳』には、信業の命日に今井一族三名の名も記されていることから、この年に勃発した今井氏・栗原氏らによる国中大乱に信業も加担し、武田軍との戦いで戦死した可能性が研究者によって指摘されている 9 。

信業の子・信為(のぶため)がまだ幼少であったため、家督は一時的に信達の次男である 大井信常 (のぶつね)が代行した 1 。信常は武田家臣として活動し、天文14年(1544年)の信濃府中での合戦では配下が武功を挙げ、天文19年(1550年)の信濃戸石城攻めでは敵情視察の重要な任を負うなど、武田軍の一員として着実に組み込まれていった 38 。

信達の他の息子たちも、武藤氏を継承する 1 など、武田家の親族衆(御一門衆)としてその血脈を保った。こうして大井一族は、かつてのような独立した国人領主ではなく、武田家臣団という巨大な軍事・統治機構の一翼を担う存在へと、その姿を変貌させていったのである。

6-3. 武田氏滅亡後の子孫

天正10年(1582年)、織田・徳川連合軍の侵攻によって武田氏が滅亡すると(甲州征伐)、大井一族の多くは帰農したと伝えられている 16 。戦国大名としての武田家と運命を共にしたかに見えた。

しかし、大井氏の家名はここで途絶えなかった。江戸時代に幕府が編纂した公式の系譜集である『寛政重脩諸家譜』によると、信達の四男・ 大井虎昌 (とらまさ)の系統は、武田氏滅亡後に徳川家に仕官し、江戸時代を通じて旗本として家名を存続させることに成功したのである 16 。

この事実は、戦国時代の勝敗が、必ずしも個々の武将や一代の大名の栄枯盛衰だけで測れるものではないことを示唆している。大井信達個人の野望は破れ、主家であった武田家も滅亡した。しかし、彼が駆使した婚姻政策、宗家への血脈の注入、そして時代の変化に対する子孫の柔軟な対応(武田家臣から徳川家臣へ)を通じて、大井氏という「家」は最終的に存続を果たした。この観点から見れば、大井氏は乱世を生き抜いた究極のサバイバー(生存者)の一つであったと言えるかもしれない。

終章:戦国大名台頭期における国人領主の肖像

大井信達の生涯を総合的に考察すると、彼は戦国時代という大きな歴史の転換期を生きた国人領主の典型的な姿を、鮮やかに映し出している。

信達は、甲斐源氏の名門という高い家格を誇り、西郡の豊かな経済力を背景に、巧みな婚姻政策と外交戦略を駆使して、一時は宗家である武田氏を凌駕するほどの勢力を築き上げた。彼の存在は、室町時代から続く、国人領主たちが分権的に割拠する中世的な秩序を象徴するものであった。

しかし、彼の前に立ちはだかった武田信虎は、より強力な中央集権体制を目指す新しい時代の担い手、すなわち戦国大名であった。信虎が推し進めた甲斐統一事業と府中集住政策は、国人領主たちの独立性を根底から覆すものであり、両者の衝突は必然であった。信達は二度にわたって抵抗を試みたが、時代の大きな潮流を覆すことはできず、最終的に敗れ去り、その独立性を完全に失った。彼の抵抗と敗北は、甲斐国が中世的な国人連合体から、近世的な大名領国へと移行する過程で不可欠な「産みの苦しみ」であったと言える。

一方で、信達の歴史的意義は、単なる敗者として終わるものではない。武力闘争には敗れたが、彼の血と、彼の一族が育んだ文化的な素養は、娘・大井の方を通じて孫・武田信玄に受け継がれた。そして、その遺産は、皮肉にも彼を打ち負かした武田家の最盛期を築くための重要な礎となった。この事実は、歴史における影響力が、直接的な権力や軍事力といった目に見える要素だけで決まるものではないことを我々に教えてくれる。

敗北の中にも次代への種を蒔き、個人の野望は潰えながらも、最終的に「家」という単位で未来へ血脈を繋いだ大井信達。彼の生涯は、権力闘争の多層性と、個人の栄枯盛衰を超えた「家の存続」という、戦国時代のもう一つの真実を我々に示している。彼は、時代の変革の波に飲み込まれた国人領主の悲哀と、したたかな生存戦略を同時に体現した、記憶されるべき人物である。

引用文献

- 大井信達 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BA%95%E4%BF%A1%E9%81%94

- 甲斐の虎・武田信玄の家系図 https://kamakura-kamome.com/16009140780321

- 大井夫人 ~夫・信虎と息子・信玄の間で揺れながらも甲斐武田家を支えた賢女 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/16412

- 大井の方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BA%95%E3%81%AE%E6%96%B9

- 市内には戦国時代 - 南アルプス市 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/fs/6/1/8/4/_/sanpo4.pdf

- 南アルプス市の城館跡(1)椿城の伝説1 ~二人の城主 https://sannichi.lekumo.biz/minamialps/2015/02/post-8660.html

- 大井信達とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E4%BA%95%E4%BF%A1%E9%81%94

- 小助の部屋/滋野一党/甲斐武田氏(親族衆/一門衆/家老衆/譜代衆/外様衆) https://koskan.nobody.jp/takeda.html

- 大井信業 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BA%95%E4%BF%A1%E6%A5%AD

- 武田信虎 https://www.lib.city.tsuru.yamanashi.jp/contents/history/another/jinmei/nobutora.htm

- 「武田信虎」信玄の父は悪行によって国外追放されたワケではなかった!? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/542

- 武田信虎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E8%99%8E

- 武田信虎の甲斐統一なくして信玄なし - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/6443

- 信玄を育んだ大井氏の血脈 - 南アルプス市 https://sannichi.lekumo.biz/minamialps/2007/11/post_451c.html

- G436 大井信明 - 清和源氏 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/g436.html

- 大井氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BA%95%E6%B0%8F

- 上野城の戦い~武田信虎と大井の方 - 今日は何の日?徒然日記 https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2023/10/post-c1ef52.html

- 武家家伝_今井氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/k_imai.html

- 大井上野介信達館 - 城郭図鑑 http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/015yamanashi/299ooi/ooi.html

- 中世荘園比定地の持続における土地形質の転用 ―美濃国大井荘を対象として https://www.nakatani-seminar.org/nnl-wp/wp-content/uploads/2021/08/%E4%BF%AE%E8%AB%96%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%99%BA%E8%A1%A8_%E7%B4%B0%E4%BA%95%E8%8F%9C%E3%80%85%E5%AD%90.pdf

- 御勅使川 - 南アルプス市 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/fs/8/1/8/4/5/_/__2011_6__No52___________2_12.pdf

- 甲斐源氏の痕跡コース 武田発祥の地コース - 山梨県 https://www.pref.yamanashi.jp/documents/104197/0033.pdf

- (一)河内路(かわちじ) (駿州往還) - 市川三郷町 https://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/40administration/05kensetsu/files/dokuhon_4.pdf

- 富士川舟運の歴史~角倉了以が航路を開削し駿河と甲斐を結びつないだ流通の大動脈 https://articles.mapple.net/bk/8226/

- 【山梨県立博物館】企画展「富士川水運の300年」を見に行く - note https://note.com/azusa183/n/nad4d0b60745c

- 富士川を行き交う~渡船と舟運 | 静岡県富士市 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/4005230000/p006844.html

- 武家家伝_大井氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ohi_k.html

- 車山レア・メモリーが語る佐久の大井氏盛衰記 https://rarememory.sakura.ne.jp/justsystem/ooi/ooi.htm

- 大井朝光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BA%95%E6%9C%9D%E5%85%89

- 武田信玄 https://www.lib.city.tsuru.yamanashi.jp/contents/history/another/jinmei/singen.htm

- 大井貞隆(おおい さだたか) 拙者の履歴書 Vol.194~名門の誇りと変転の世に - note https://note.com/digitaljokers/n/n8b77fb1e50b7

- 武田信虎 - 長野市「信州・風林火山」特設サイト 川中島の戦い[戦いを知る] https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/tatakai/jinbutsu2.php.html

- 武田信虎~息子・晴信に追放された後、どうなったのか? | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4862

- 南アルプス市ふるさとメール : 信玄を育んだ大井氏の血脈その2 大井夫人 https://sannichi.lekumo.biz/minamialps/2007/11/post_1785.html

- 甲府年表 https://www.city.kofu.yamanashi.jp/daisuki/rekishi/nenpyo.html

- 戦国時代、甲斐国を統一した武田信虎!追放後の意外なセカンドライフ - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/88170

- 武田信虎は、なぜ「首都甲府」の建設を決断したのか~再評価すべきその先駆性 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8944

- 大井信常 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BA%95%E4%BF%A1%E5%B8%B8

- 信玄の母 大井夫人 - 南アルプス市 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/fs/8/1/9/7/4/_/__2007_1__No9__________.pdf

- 天井夫人 - 信玄公を出産して500年 - 南アルプス市 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/fs/1/0/6/6/0/7/_/2021__9__No170___________________500_.pdf

- 長禅寺~武田信玄の母大井夫人の菩提寺:甲府五山~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/kai/tyozenji.html

- 長禅寺 - ニッポン旅マガジン https://tabi-mag.jp/yn0189/