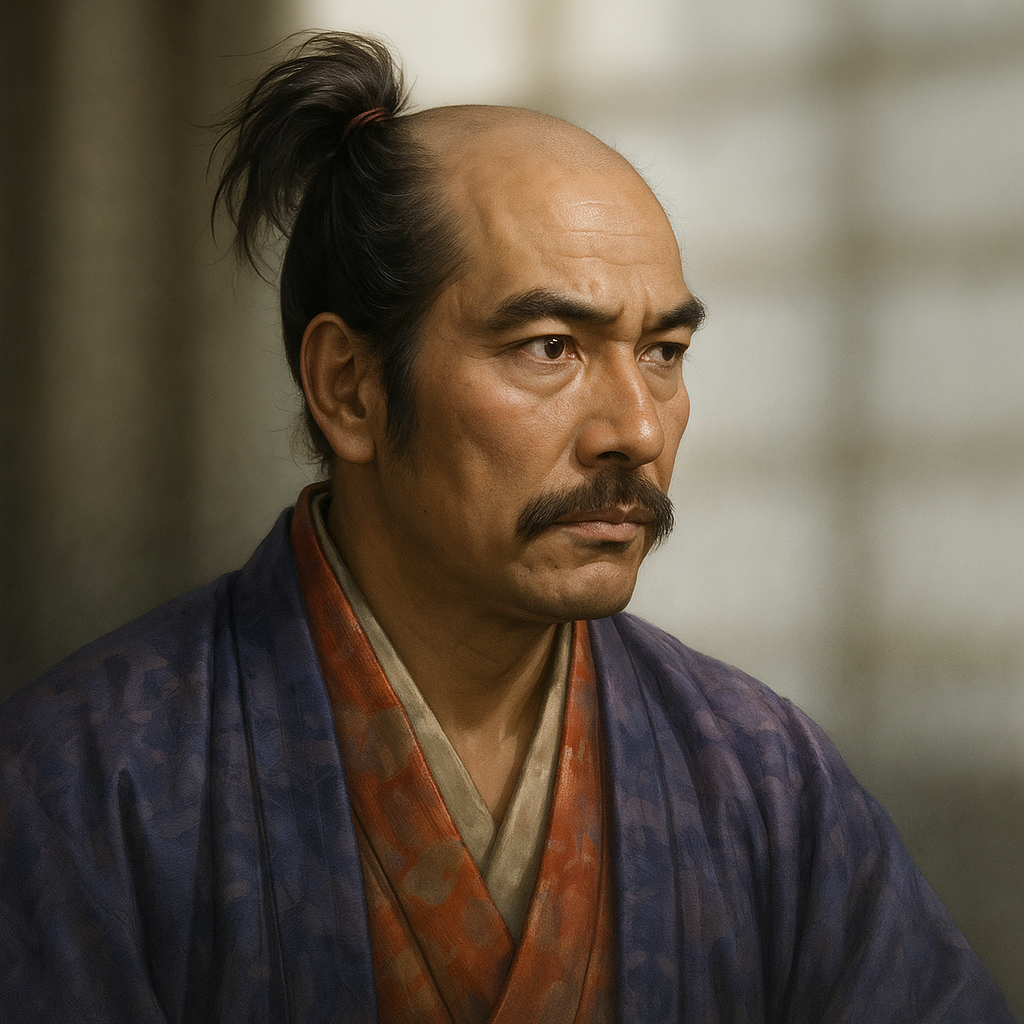

大友義統

大友義統は宗麟の子。耳川の戦いで敗北し、文禄の役で鳳山城から無断撤退し改易。関ヶ原で西軍につき旧領回復を図るも敗れ、流罪となった。

大友義統公 生涯と事績

1. 序章:大友義統とは

本報告の目的と構成

本報告は、戦国時代から安土桃山時代にかけての豊後の大名、大友義統(おおとも よしむね)の生涯と事績について、現存する史料に基づき多角的に検証し、その実像に迫ることを目的とする。義統は、父・大友宗麟が築き上げた九州における大友家の広大な版図を継承したものの、その治世において内外の困難に直面し、最終的には改易という形で大名としての地位を失った人物である。本報告では、彼の出自から家督相続、当主としての苦闘、豊臣政権下での浮沈、関ヶ原の戦いへの関与、そして晩年と大友家のその後までを、関連する出来事や人物像を交えながら詳細に追うこととする。

大友義統に関する既存の評価と本報告の視点

大友義統に関する従来の評価は、決して芳しいものではなかった。特に、江戸時代に成立した軍記物などにおいては、父・宗麟の威光を失墜させ、文禄の役における鳳山城からの撤退という失態を犯し改易されたことから、「不明懦弱(ふめいだじゃく)」(物事の道理に暗く、意志が弱く臆病であること)な当主として描かれることが多かった 1 。この評価は、彼の生涯を語る上で長らく支配的なものであった。

しかし、近年の歴史研究においては、ある一時点の事象や特定の史料のみに依拠するのではなく、より多角的な視点から人物像を再構築しようとする動きが見られる。例えば、義統の父である大友宗麟についても、かつてはキリスト教に傾倒し領国経営を疎かにしたとの評価があったが、近年の発掘調査や研究の進展により、国際感覚に富んだ文化人であった側面が再評価されている 5 。このような歴史認識の変化を踏まえ、本報告では、義統についても従来の評価を鵜呑みにすることなく、彼が生きた時代の複雑な政治状況、大友家が置かれていた内外の環境、家臣団の動向、そして彼自身の人間的側面にも光を当てることで、より立体的かつ実証的な人物像を提示することを目指す。

特に、義統の評価が形成された背景には、大友家が最終的に大名としての地位を失ったという結果論や、キリスト教を禁じた徳川幕府の時代における史観が影響している可能性も考慮する必要がある。文禄の役における失態は事実として否定できないものの、その背景や他の武将の行動との比較において、彼一人が過度に厳しい評価を受けてきた可能性も否定できない。また、義統自身が晩年に編纂したとされる『大友家文書録』の存在は 1 、彼が単に「不明懦弱」なだけの人物ではなく、自家の歴史を記録し後世に伝えようとした知的な一面を持っていたことを示唆しており、その人物像の複雑さを物語っている。これらの点を踏まえ、本報告は、既存の評価を批判的に検討しつつ、史料に基づいた客観的な分析を通じて、大友義統という武将の多面的な実像に迫りたい。

2. 出自と家督相続

誕生と幼少期

大友義統は、永禄元年(1558年)六月十八日、豊後国府内(現在の大分県大分市)において、大友家第21代当主である大友義鎮(おおとも よししげ、後の宗麟)の嫡男として生を受けた 1 。幼名は長寿丸(ちょうじゅまる)といい、通称は五郎(ごろう)と称した 1 。元服に際しては、室町幕府第15代将軍・足利義昭(あしかが よしあき)より偏諱(へんき、諱の一字を与えること)を受け、「義統」と名乗った 1 。

大友家の背景:父・大友宗麟の時代と九州の情勢

義統が生まれた頃の大友家は、父・大友宗麟の指導のもと、九州における最大勢力の一つとしてその威勢を誇っていた。宗麟は、天文二十年(1551年)に来日した宣教師フランシスコ・ザビエルと会見して以降、キリスト教を保護し、府内を中心に南蛮貿易を積極的に推進した 8 。これにより、大友領内にはヨーロッパの文化や技術がもたらされ、府内は国際貿易都市として繁栄した。宗麟の時代、大友家は最盛期には豊後、豊前、筑前、筑後、肥前、肥後の九州六ヶ国に影響力を及ぼすほどであった 5 。

しかし、その栄華の裏で、宗麟の治世晩年にはいくつかの問題も顕在化し始めていた。特に、宗麟自身のキリスト教への過度な傾倒は、領内の伝統的な宗教勢力との間に摩擦を生じさせ、一部の家臣や領民の反感を招いた。寺社仏閣の破壊なども行われたとされ、これが家臣団の結束に亀裂を生じさせる一因となった可能性も指摘されている 5 。また、同時期に薩摩の島津氏や肥前の龍造寺氏といった周辺勢力が急速に台頭し、大友家の支配領域はじわじわと脅かされつつあった。義統が家督を相続するのは、まさにこのような、大友家の勢力に陰りが見え始めた時期であった。

家督相続の経緯と宗麟との二頭政治

天正四年(1576年)、義統は父・宗麟の隠居に伴い、家督を相続し大友家第22代当主となった。この時、義統は19歳であった 1 。しかし、家督相続後も実権は依然として宗麟が掌握しており、天正五年(1577年)頃までは父子による二頭政治体制が続いたとされている 1 。このような曖昧な権力構造は、大友家中の意思決定に混乱を招き、家臣団の動揺を深める要因となった可能性が高い 12 。

宗麟は隠居後、ますますキリスト教への信仰を深め、洗礼を受けてドン・フランシスコと称した。一方で、国内統治に対する関心は薄れ、茶器などの収集に没頭する姿も見られたという。これに対し、若き当主であった義統が注意を促す場面もあったと記録されている 6 。名目上は隠居したとはいえ、宗麟が依然として大きな影響力を保持し続けたことは、義統が当主としてのリーダーシップを確立する上で大きな障害となったと考えられる。特に、大友家が内外に多くの課題を抱える中で、指揮系統の不明確さは致命的な弱点となり得た。この不安定な権力構造が、後の耳川の戦いにおける大敗など、大友家の衰退を決定づける出来事に少なからず影響を与えた可能性は否定できない。

家族構成

大友義統の家族構成は以下の通りである。

- 父: 大友義鎮(宗麟) 1 。九州に覇を唱えた戦国大名。

- 母: 奈多夫人(なたふじん)。奈多八幡宮大宮司・奈多鑑基(なた あきもと)の娘 1 。奈多夫人は義統に対して強い影響力を持ち、宗麟と後妻(大友ジェスタ)の間に子が生まれた際には、その子が男女いずれであっても殺害するよう義統に進言したとされ、これが宗麟と義統の父子関係をさらに悪化させた一因とも伝えられている 1 。

- 同母弟:

- 大友親家(おおとも ちかいえ):洗礼名はドン=セバスチャン。父宗麟によって僧籍に入れられようとしたことに反発し、キリスト教に傾倒した 1 。

- 大友親盛(おおとも ちかもり):父宗麟からの信頼が厚く、豊薩合戦や文禄の役などで活躍した。後に細川家に仕え、松野半斎と改名した 1 。

- 姉妹: ジュスタ(一条兼定室のち清田鎮忠室)、テクラ(久我三休室)、母里友信室、桂姫(小早川秀包室)など多数がいた 1 。これらは政略結婚を通じて、大友家の勢力維持に貢献した。

- 正室: 吉弘菊姫(よしひろ きくひめ)。洗礼名はジュスタ。大友家の重臣で、「豊州三老」の一人に数えられる吉弘鑑理(よしひろ あきただ)の娘 1 。

- 側室: 伊藤氏、また立花宗茂の娘とする異説もある 1 。

- 子女:

- 嫡男:大友義乗(おおとも よしのり) 1 。後に徳川家に仕え、大友家を高家として存続させた。

- その他:貞勝(さだかつ)、松野正照(まつの まさてる、政鎮とも)、佐古局(さこのつぼね)、一尾通春室などが記録されている 1 。

3. 大友家当主としての苦闘

耳川の戦い(天正六年、1578年)とその影響

義統が家督を継いで間もない天正六年(1578年)、大友家は日向国への大規模な軍事侵攻を試みた。しかし、この遠征は高城川(耳川)において島津軍の巧みな戦術の前に壊滅的な大敗を喫する結果に終わった(耳川の戦い) 1 。この戦いで大友軍は多くの有力武将を失い、その勢力は急速に衰退に向かうこととなる。耳川の戦いは、大友家の歴史における大きな転換点であり、その後の家臣団の分裂や離反を招く直接的な引き金となった 1 。

この耳川の戦いに関しては、従来、父・宗麟が主導したとの説が一般的であった。宗麟が日向にキリスト教の理想郷を建設しようとしたという野心的な計画が背景にあったとも言われ、実際に土持氏の領地を攻略した際には、領内の神社仏閣が徹底的に破壊されたと記録されている 20 。しかし、近年の研究では、宗麟が隠居した天正五年(1577年)や天正六年(1578年)の領国経営に関する文書や史料がほとんど発見されていないことから、この大規模な軍事行動は、若き当主であった義統が主体となって進めたものではないかとする説が有力視されている 1 。もし義統主導であったとすれば、この大敗は彼の指導力に対する家臣団の信頼を著しく損ねたことは想像に難くない。経験の浅い当主が主導した大規模軍事作戦の失敗は、その権威を失墜させ、求心力の低下を招く。結果として、家臣たちは自らの生き残りのために他の勢力に靡いたり、あるいは自立を画策したりするようになり、大友家の統制は一層困難なものとなっていった。

領国経営の困難:家臣団の離反と相次ぐ反乱

耳川の戦いでの敗北は、大友家の領国経営に深刻な影響を及ぼした。父・宗麟との二頭政治が続いていたことによる指揮系統の混乱も、この危機的状況をさらに悪化させた。宗麟との対立は家中の内紛を深刻化させ、家臣団の結束を弱体化させた 1 。

天正八年(1580年)には、大友氏の有力な庶家であった田原親貫(たわら ちかつら)が、筑前の秋月種実(あきづき たねざね)と内通して反乱を起こした 1 。同じ年には、田北紹鉄(たきた じょうてつ)も反旗を翻し、義統は一時的に本拠地である府内を放棄せざるを得ない状況に追い込まれた 1 。

さらに、大友家を長年支えてきた重臣たちの相次ぐ死も、義統の苦境に拍車をかけた。特に、勇猛果敢な武将として知られ、大友家の軍事面を支えてきた立花道雪(たちばな どうせつ)が天正十三年(1585年)に病没したことは大きな痛手であった 1 。道雪は、大友家が劣勢に立たされ、家臣の離反が相次ぐ中でも、最後まで忠誠を尽くし島津軍と戦い続けた人物であった 19 。彼の死は、単に一人の有能な武将を失ったというだけでなく、大友家臣団の精神的な支柱を失ったことを意味した。

また、肥後方面の抑えとして重要な役割を担っていた志賀氏との関係も疎遠になるなど、大友家を支える基盤は次々と揺らいでいった。その結果、かつて大友氏の広大な版図に含まれていた肥後、筑後、筑前といった地域は、肥前の龍造寺氏や薩摩の島津氏によって徐々に侵食されていったのである 1 。父の代からの重臣たちが健在であった頃は、彼らの武勇や経験によってかろうじて領国の秩序が保たれていた側面があった。しかし、これらの重臣たちが次々と失われると、義統自身の求心力の欠如が露呈し、領国の統制は一気に崩壊へと向かった。義統自身が家臣団を強力にまとめ上げるだけの器量や実績を示すことができなかったため、重臣の死がそのまま領国の危機に直結するという、極めて脆弱な統治体制であったと言わざるを得ない。

島津氏の台頭と豊薩合戦(天正十四年、1586年)

耳川の戦いで大友氏を破った島津氏は、その勢力を急速に拡大し、九州統一を目指して北上を開始した。天正十四年(1586年)、ついに島津義久(しまづ よしひさ)率いる大軍が豊後国への本格的な侵攻を開始した(豊薩合戦) 1 。

この未曾有の国難に際し、大友家臣団の動揺は頂点に達した。大友氏の重臣であった入田義実(いりた よしざね)や志賀親度(しが ちかのぶ)といった者たちが島津方に寝返り、島津軍の豊後侵攻の先導役を務めるという事態まで発生した 23 。家中からの裏切りが相次ぐ中、最後まで大友家に忠誠を誓い奮戦した武将もいた。その一人が高橋紹運(たかはし じょううん)である。紹運は筑前岩屋城に籠もり、圧倒的な兵力差の島津軍を相手に壮絶な戦いを繰り広げたが、力尽きて玉砕した(岩屋城の戦い) 1 。紹運の子である立花宗茂(たちばな むねしげ)もまた、立花山城で奮戦したが、大友家全体としては滅亡の危機に瀕していた 23 。

戸次川の戦いと豊臣援軍の敗北

この絶体絶命の状況を打開するため、父・宗麟は中央で勢力を拡大しつつあった豊臣秀吉に救援を要請した 1 。秀吉はこれに応じ、仙石秀久(せんごく ひでひさ)を軍監として、長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)・信親(のぶちか)父子、十河存保(そごう まさやす)ら四国勢を先発隊として豊後に派遣した。義統は、この援軍を府内の道路を整備して出迎えたという逸話も残っている 25 。

天正十四年(1586年)十二月、島津軍に包囲された鶴賀城(つるがじょう)を救援するため、大友・四国連合軍は戸次川(へつぎがわ、現在の大野川)の河原で島津家久(しまづ いえひさ)率いる軍勢と激突した(戸次川の戦い) 25 。しかし、この戦いに先立つ軍議において、作戦を巡って意見の対立が生じた。軍監の仙石秀久が強硬に渡河しての決戦を主張したのに対し、長宗我部元親は慎重論を唱えたが、結局は仙石の意見が押し通される形で戦闘が開始された 25 。

結果は、大友・四国連合軍の惨敗であった。この戦いで、長宗我部元親の嫡男・信親、そして十河存保といった有力武将が討死し、大友方の戸次統常(べっき むねつね)もまた命を落とした 1 。敗報に接した義統は、府内を放棄して豊前国の龍王城へと逃亡した。これにより、豊後の府内は島津軍の蹂躏に晒されることとなった 15 。この逃亡の際、義統が寵愛する妾の安否を気遣い、家臣に救出を命じたという逸話が残っている。家臣は命令に従い妾を救出したが、義統が恩賞を与えようとすると、「多くの同朋が死んだにもかかわらず、私にだけ恩賞を与えるとは何事か。そのような主君は我が主君にあらず」と述べて立ち去ったと伝えられている 1 。この逸話は、義統の危機管理能力の欠如や、家臣からの信頼の薄さを象徴するものとして語られることが多い。一方、義統の弟である大友親盛は、府内を捨てて逃れてきた義統や宣教師たちを、自らが守る妙見獄城に保護したとされている 15 。

4. 豊臣政権下での浮沈

豊臣秀吉による九州平定と大友家の安堵

戸次川での大敗により、大友家はまさに風前の灯であったが、天正十五年(1587年)、豊臣秀吉自らが率いる大軍が九州に上陸し、九州平定を開始した。圧倒的な兵力の前に島津氏は降伏し、大友家はかろうじて滅亡を免れることができた 6 。

九州平定後、秀吉による九州の国分(くにわけ、領地の再編)が行われた。その結果、大友義統は豊後一国および豊前国宇佐郡の半分の支配を認められ、合わせて約37万石の領地を安堵された 1 。これは、かつての広大な版図に比べれば大幅な縮小であったが、滅亡寸前であったことを考えれば、大友家にとっては存続の機会を得たことを意味した。

島津氏に降った家臣等の粛清

九州平定という外的要因によって大友家は存続を許されたものの、豊薩合戦における家臣団の相次ぐ離反は、義統の統率力の欠如を内外に露呈させるものであった。秀吉による新たな支配体制が確立される中で、義統は自らの権力基盤を再構築し、豊臣政権への忠誠を示す必要に迫られた。その一環として、九州平定後、義統は島津氏に降った家臣や豊薩合戦中に逃亡した家臣たちに対し、徹底的な粛清を行った。

朽網鎮則(くつなみ しげのり)、志賀親度、戸次鎮連(べっき しげつら)、志賀鑑隆(しが あきたか)といった者たちが追討を受け自害に追い込まれ、一萬田鑑実(いちまだ あきざね)・鎮実(しげざね)親子もこの粛清に連座して自害したと記録されている 1 。さらに、讒言(ざんげん、事実を曲げて悪く言うこと)などによって、狭間鑑秀(はざま あきひで)・鎮秀(しげひで)親子ら、実際には島津方に与していなかった無実の者までもが殺害されたという 1 。このような厳しい措置は、裏切り者への報復という側面だけでなく、豊臣政権に対して「大友家は反抗勢力を許さない」という断固たる姿勢を示す狙いがあったと考えられる。豊臣秀吉自身、服従しない勢力に対しては佐々成政の改易 28 に見られるように厳しい態度で臨むことが多かったため、義統としては自らの権威を回復させると同時に、新たな支配者である秀吉の意向に沿う形で領国を再編する必要性を感じていたのであろう。しかし、無実の者まで巻き込んだこの粛清は、新たな不満や対立の火種を生んだ可能性も否定できない。

秀吉との関係:羽柴姓下賜と「吉」字拝領(吉統へ改名)

九州平定後、義統は豊臣政権下の一大名として生き残る道を選んだ。天正十六年(1588年)二月、秀吉に謁見するため上洛した。この際、義統は秀吉に気に入られたとされ、豊臣の本姓である羽柴の姓(後に豊臣姓も)を下賜された。さらに、秀吉の諱である「秀吉」から一字(「吉」の字)を与えられ、名を「義統」から「吉統」へと改めた 1 。これは、豊臣政権への従属を明確に示すとともに、秀吉との個人的な結びつきを強調する意味合いがあった。また、この時に従四位下侍従(じゅしいのげ じじゅう)に叙任されている 1 。

キリスト教入信(洗礼名コンスタンチノ)と棄教

豊臣政権下での生き残りを模索する中で、義統はキリスト教との関わりも持つことになった。天正十五年(1587年)四月、隣国豊前を領していた豊臣家の大名・黒田官兵衛(孝高)の強い勧めにより、吉統は夫人や子供らと共にキリスト教の洗礼を受けた。その際の洗礼名は「コンスタンチノ」であった 1 。

しかし、そのわずか二ヶ月後の同年六月、秀吉はバテレン追放令を発令し、キリスト教宣教師の国外追放と布教の禁止を命じた 1 。この突然の方針転換に対し、吉統は秀吉の命令に従い、早々にキリスト教を棄教した。後に、天正遣欧少年使節がローマから帰国し、彼らと面会した際、吉統は宣教師たちに対して棄教したことを謝罪し、「もとより自分は意志薄弱で優柔不断な性分なので」と、自らの性格にその理由を求めたと、ルイス・フロイスの『日本史』には記されている 1 。このエピソードは、吉統の性格の一端を示すものとしてしばしば引用される。

小田原征伐への参陣

天正十八年(1590年)、豊臣秀吉が関東の北条氏を討伐するために行った小田原征伐に、吉統は豊臣軍の一員として参陣している 1 。これは、豊臣政権下の大名としての軍役を果たすものであり、秀吉への忠誠を示す行動であった。

文禄の役(朝鮮出兵)と鳳山城撤退事件

天正二十年(1592年、同年十二月に文禄に改元)、豊臣秀吉は明の征服を目指し、朝鮮への出兵を開始した(文禄の役)。吉統(この頃は吉の字を拝領していたため吉統)は、黒田長政(兵5,000)と共に第三軍の将として、兵6,000を率いて朝鮮半島へ渡海した 1 。出兵当初は、黒田長政に同行して金海城(きんかいじょう)の攻略戦などで戦功を挙げたとされる 1 。

また、朝鮮出兵に先立つ同年二月、吉統は嫡男である大友義乗に家督を譲っている。この際、自身は酒好きであったにもかかわらず、義乗に対しては下戸(げこ、酒が飲めないこと)に徹するよう諭すなど、公私にわたる21ヶ条からなる家訓を伝えたとされている 1 。この家訓の存在は、吉統が父として、また大友家の当主として、家の将来を案じていたことを示している。

しかし、文禄二年(1593年)、吉統の運命を大きく変える事件が発生する。朝鮮の平壌(ピョンヤン)において明の大軍に包囲され、苦境に陥っていた小西行長(こにし ゆきなが)から救援要請を受けた吉統は、行長が既に戦死したという家臣からの誤報を信じ込み、救援に向かうことなく戦線から撤退してしまったのである。さらに、友軍の拠点であった鳳山城(ほうざんじょう、ポンサンソン)をも放棄した 1 。

この鳳山城からの撤退は、単なる誤報に基づく判断ミスというだけでなく、より複雑な背景があった可能性が考えられる。当時の日本軍は、朝鮮半島での戦いが長期化する中で、補給線の困難、兵糧不足、さらには兵士の間に蔓延する疫病といった深刻な問題に直面していた 31 。加えて、明軍の本格的な参戦により戦況は日本軍にとって不利に傾きつつあった。このような極度の緊張と混乱の中で、誤報が信じられやすく、撤退という判断に至りやすい状況があったことは想像に難くない。

しかし、結果として小西行長は自力で包囲を突破して生還したため 1 、吉統の行動は窮地に陥った味方を見捨てた形となり、これが秀吉の逆鱗に触れることになった。

改易:豊後国除国とその背景

吉統の敵前逃亡とも取れる行動は、総大将である豊臣秀吉の激しい怒りを買った。軍目付(いくさめつけ、軍中の監察役)として派遣されていた熊谷直盛(くまがい なおもり)、福原直高(ふくはら なおたか)らによって厳しく詰問され、吉統は朝鮮の戦線から肥前名護屋城(なごやじょう、秀吉の本陣があった)へ召還されることとなった 1 。

名護屋城に戻った吉統は、自らの非を悟り剃髪して出家し、「宗厳(そうごん)」と号した 1 。大友家が源頼朝以来の由緒ある名家であることを考慮され、死罪だけは免じられたものの、石田三成らの意見も聴取した秀吉は、文禄二年(1593年)五月一日付で、吉統に対して改易(かいえき、領地没収・武士の身分剥奪)という厳しい処分を言い渡した 1 。

この処分に至った背景には、単に鳳山城での失態だけではなく、秀吉が吉統(あるいは大友氏)に対して以前から何らかの不信感や警戒心を抱いていた可能性も指摘されている。例えば、同じく小西行長からの救援要請を拒否したとされる黒田長政や小早川秀包は何の処罰も受けていないのに対し、吉統のみが改易という極めて重い処分を受けた点については、秀吉の側近による讒言があったのではないか、あるいは、文禄の役の直前に九州で発生した梅北一揆(うめきたいっき) 33 に大友氏の一族が関与していたとの風説が流れたことなどにより、秀吉が吉統の忠誠心に疑念を抱いていたのではないか、といった説がある 1 。いずれにせよ、この改易処分により、大友氏が領有していた豊後国および豊前国宇佐半郡は豊臣家の蔵入地(直轄領)となり、後に細かく分割されて他の大名や豊臣家臣に与えられた 1 。これにより、鎌倉時代以来、約400年にわたり豊後国を支配してきた名門大友氏は、大名としての地位を完全に失うこととなった 34 。

改易後、吉統の身柄は毛利輝元(山口)、次いで佐竹義宣(水戸)などに預けられ、各地を転々としながら幽閉同然の生活を送ることになった 1 。この不遇の時期、かつて大友氏と交易のあった堺の豪商・天王寺屋道叱(てんのうじや どうしつ)が、水戸へ移送される途中の吉統を見舞いに訪れたという記録が残っている。領国を失い幽閉の身にある元戦国大名に対し、多くの見舞品を届けた道叱の行動は、単なる大名と豪商の利害関係を超えた、人間的な繋がりがあったことを示唆しており興味深い 24 。

5. 関ヶ原の戦いと大友家再興の夢

秀吉死後の赦免と豊臣家への再仕官

文禄二年の改易から数年後、吉統の運命に再び転機が訪れる。慶長三年(1598年)、天下人であった豊臣秀吉が死去した。これを受けて、翌慶長四年(1599年)、幼い豊臣秀頼(とよとみ ひでより)の後見役であった大老らにより特赦が出され、吉統は長きにわたる幽閉状態から解放された 1 。

赦免された吉統は、大坂城下に屋敷を与えられ、再び豊臣家に仕えることとなった 1 。かつて九州に広大な領地を有した大名であった吉統にとって、これは再起への小さな一歩であったかもしれない。

関ヶ原合戦への参加決断:西軍加担の理由

慶長五年(1600年)、豊臣政権内部の対立が表面化し、徳川家康率いる東軍と、毛利輝元を総大将に担ぎ石田三成らが中心となった西軍との間で、天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いが勃発した。

この国家的な動乱に際し、吉統は重大な決断を迫られた。当時、吉統の嫡男である大友義乗は、徳川家康預かりの身であり、家康の嫡男・徳川秀忠の近侍として仕えていた。このため、大友家の旧臣で忠義に厚いことで知られた吉弘統幸(よしひろ むねゆき)は、吉統に対し、東軍に味方すべきであると強く諫言した 1 。

しかし、吉統はこの忠臣の言を退け、西軍の総大将であった毛利輝元の支援を受け、西軍に加担することを決断した 1 。この決断の背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っていたと考えられる。

第一に、西軍の首脳部、特に毛利輝元から、戦勝の暁には旧領である豊後一国を回復させるという約束があったとされている 1 。改易され全てを失った吉統にとって、これは抗いがたい魅力を持つ提案であったろう。第二に、当時大坂城下にいた吉統の側室と庶子である松野正照が、西軍によって事実上の人質とされていたため、西軍への参加を余儀なくされたという説もある 1 。当時の状況を鑑みれば、大名クラスの家族が人質に取られることは珍しいことではなく 37 、この説にも一定の信憑性がある。

吉弘統幸は、西軍の不利を説き、東軍への加担を重ねて進言したが、吉統の旧領回復への強い意志は変わらなかった。統幸は、主君の悲願を理解し、最終的にはその決意に従い、吉統と共に豊後へ向かうこととなった 36 。吉統のこの決断は、改易された大名としての焦燥感、豊臣家(特に秀頼)から赦免されたことへの旧恩、そして家族の安全確保といった複数の要因が絡み合った結果であったと言える。しかし、嫡男が東軍にいる状況で西軍に与することは、大友家の将来を考えると極めて危険な賭けであり、一部の史料で「時勢が読めない」と評される 6 吉統の性格を象徴する行動であったとも言えるかもしれない。冷静な状況判断よりも、一縷の望みや過去の恩讐に流された結果の決断であった可能性が高い。

石垣原の戦い(慶長五年、1600年):黒田如水との決戦

西軍への参加を決めた吉統は、毛利輝元から軍船や兵糧の支援を受け、広島城から出陣し、かつての領国であった豊後を目指して侵攻を開始した 1 。

慶長五年(1600年)九月九日、吉統率いる軍勢は豊後国の別府浜脇(現在の別府市)に上陸し、立石(たていし、現在の別府市)に本陣を構えた 18 。この立石という場所は、鎌倉時代に大友氏の初代当主・大友能直(おおとも よしなお)が豊後入国の際に最初に陣を構えた地であり、また父・宗麟も「二階崩れの変」の際にこの地で事態を収拾し家督を継いだという、大友家にとっては縁起の良い場所であった 36 。

吉統の挙兵の報は、かつて大友家に仕えた旧臣たちの間に瞬く間に広まった。旧領回復の夢を託し、田原氏(田原親賢(たわら ちかかた))、吉弘氏(吉弘統幸)、宗像氏(宗像鎮続(むなかた しげつぐ))といった旧大友家臣たちが、それぞれの潜伏先や仕官先から馳せ参じ、大友軍は短期間のうちに再興を果たした 1 。その兵力は、約2,000から3,000程度であったと推定される 40 。吉統は勢いに乗り、国東半島の諸城を次々と攻略していった 1 。

これに対し、豊前国中津城にあって東軍方として九州の西軍勢力掃討を進めていた黒田如水(孝高、官兵衛)が、豊後杵築城(きつきじょう)にいた細川忠興(ほそかわ ただおき)の家臣・松井康之(まつい やすゆき)らと連合し、約1万の兵力をもって吉統軍を迎え撃つべく出陣した 1 。

同年九月十三日、関ヶ原の本戦が行われるわずか二日前のことであった。豊後国速見郡石垣原(いしがきばる、現在の別府市)において、大友義統軍と黒田如水・細川連合軍は激突した(石垣原の戦い) 6 。

緒戦は、旧領回復への執念に燃える大友軍が優勢に戦いを進めた。特に、大友軍の先鋒を務めた吉弘統幸は、鬼神のごとき奮戦を見せ、数に勝る黒田軍を大いに苦しめたと伝えられている 1 。しかし、衆寡敵せず、兵力差は覆し難かった。奮戦むなしく、吉弘統幸は壮絶な討死を遂げた。統幸は死の間際に「明日は誰(た)が草の屍(かばね)や照らすらん 石垣原の今日の月影」という辞世の句を残したと伝えられている 39 。

忠勇の将・吉弘統幸の死により、大友軍の士気は一気に崩壊し、総崩れとなった。万策尽きた吉統は、敗北を悟り、剃髪して法体(ほったい、出家した姿)となった。そして、黒田如水の陣中にいた妹婿(宗麟の娘を妻としていた)である黒田家重臣・母里太兵衛友信(ぼり たへえ とものぶ)のもとへ出頭し、降伏した 1 。

石垣原の戦いは、その規模や関ヶ原本戦への直接的な影響力こそ限定的であったものの、九州における関ヶ原の戦局を決定づける重要な戦いであったため、「九州の関ヶ原」とも呼ばれる。この戦いで黒田如水が勝利したことにより、九州における徳川方(東軍)の優位は確固たるものとなり、如水はその後の九州平定戦を有利に進めることができた。この戦功は、関ヶ原本戦における息子・黒田長政の功績と合わせて、後に黒田氏が筑前国に52万石という大大名として封じられる大きな要因の一つとなった 18 。一方、大友義統にとっては、この石垣原での敗北が、大名としての地位回復の夢を完全に打ち砕く、文字通り最後の戦いとなったのである。

石垣原の戦い 両軍勢力比較

|

項目 |

大友軍 |

黒田・細川連合軍 |

|

総大将(格) |

大友義統 |

黒田如水(孝高) |

|

主要武将 |

吉弘統幸、宗像鎮続、田原親賢 |

母里友信、井上九郎右衛門(黒田軍)、松井康之(細川軍) |

|

推定兵力 |

約2,000~3,000名 40 |

約10,000名 40 |

|

戦術的特徴 |

旧領回復への士気は高いが、寄せ集めの感あり |

訓練された兵、如水の卓越した戦術指揮 |

6. 晩年と死、そして大友家のその後

再度の流罪と配流先での生活

石垣原の戦いで敗北し降伏した大友義統であったが、関ヶ原の本戦自体は東軍の圧勝に終わった。戦後処理において、吉統は東軍配下であった細川家の領地、豊後杵築城を攻撃したことなどを咎められ、徳川家康の命により、出羽国(現在の秋田県・山形県)の秋田実季(あきた さねすえ)預かりの身となった。その後、慶長七年(1602年)に秋田実季が常陸国宍戸(ししど、現在の茨城県笠間市)へ転封となると、吉統もそれに伴って宍戸へ移され、そこで流罪人としての生活を送ることになった 1 。

この配流先での生活については多くは伝わっていないが、一説には再びキリスト教に帰依したとも言われる。しかし、これを裏付ける同時代の史料は確認されておらず、その真偽は定かではない 1 。

『大友家文書録』の編纂とその史料的価値

不遇の晩年を送った吉統であったが、この流刑生活中に一つの重要な仕事を成し遂げている。それは、大友家に代々伝わってきた古文書や記録を整理・編纂し、『大友家文書録』としてまとめたことである 1 。この編纂作業は、改易され、流罪の身となった失意の中で行われたものであり、吉統の並々ならぬ根気と、自家の歴史に対する強い意識がうかがえる。一部の記録では、この頃から本格的に読み書きをするようになり、畑仕事なども行っていたとされ、流罪中の生活の一端を垣間見ることができる 6 。

この『大友家文書録』の存在は、後世の歴史研究にとって極めて大きな意味を持つことになった。多くの戦国大名家が、戦乱や改易によってその史料を散逸させてしまったのに対し、大友氏に関する記録は、この文書録によって比較的まとまった形で残されることとなった。そのため、大友氏は零落した守護大名家としては珍しく、その歴史の詳細を今日に伝えることが可能となり、戦国時代の九州史研究において大変貴重な史料として活用されている 1 。軍事的・政治的には失敗の連続であったかもしれない吉統だが、この『大友家文書録』の編纂は、後世に対する大きな文化的貢献であり、彼の知的な一面を示すものと言えるだろう。

慶長十年(1605年)の死没

慶長十年(1605年)七月十九日、大友義統は配流先の常陸国宍戸において、その波乱に満ちた生涯を閉じた 1 。享年は48歳(数え年)であった。戒名は法鐘院殿中庵宗巌大禅定門(ほうしょういんでん ちゅうあん そうごん だいぜんじょうもん) 1 、あるいは単に中庵宗巌とも伝えられる 1 。

なお、没年については異説もあり、慶長十五年(1610年)に53歳で死去したとする史料も存在する 2 。本報告では、複数の史料で一致が見られる慶長十年(1605年)没を主として採用する。

子孫と大友家の存続:嫡男義乗の徳川家仕官と高家大友氏

父・義統が西軍に加担したにもかかわらず、嫡男である大友義乗は、関ヶ原の戦いの際に徳川秀忠の近侍として東軍に属していたため、戦後も連座を免れた。義乗は後に徳川家に旗本として召し抱えられ、大友家の家名を存続させることに成功した 1 。

義乗の子である大友義親(おおとも よしちか)の代で一時血筋が絶えたとの記録もあるが 19 、義統の庶子であった松野正照の三男・大友義孝(おおとも よしたか)が義親の養子となり、大友家の家名は再興された 41 。

その後、大友家は江戸幕府において、朝廷との儀礼や幕府の式典などを司る名誉職である高家(こうけ)の一つとして遇され、その家格を明治維新まで保った 1 。高家には、武田氏や畠山氏、吉良氏といった鎌倉時代以来の名門の家柄が任じられることが多く、大友家もその列に加えられたことは、かつての栄光を偲ばせるものであった。

7. 人物評価:暗君か悲運の将か

同時代及び後世の評価:「不明懦弱」の評を中心に

大友義統の人物評価は、歴史的に見て極めて厳しいものであった。特に、江戸時代に成立した『九州諸家盛衰記』においては、「不明懦弱(ふめいだじゃく)」と酷評されている 1 。これは、「物事の道理に暗く状況判断ができず、性格は弱々しく臆病である」という意味であり、この評価は長らく義統の人物像の基本として語られてきた。

また、天正遣欧少年使節がローマから帰国し、彼らと面会した際に、かつてキリスト教を棄教したことを宣教師たちに謝罪した義統は、その理由として自ら「もとより自分は意志薄弱で優柔不断な性分なので」と述べたと、ルイス・フロイスが著した『日本史』には記録されている 1 。この自己評価は、彼の性格の一端を物語るものとして注目される。

性格的特徴

史料からうかがえる義統の性格的特徴としては、以下のような点が挙げられる。

- 酒癖の悪さ: 多くの宣教師の記録によれば、義統には「過度の飲酒癖があり、それによる乱行が多い」と記されている 1 。彼自身もこの点を自覚していたのか、後に嫡男・義乗に残した21ヶ条の家訓の中には、「下戸(酒が飲めないこと)である事」と、酒を戒める一項が含まれている 1 。

- 女性関係: 酒癖と並んで、「困ったほどの女好き」とも評されており、その奔放さは落語に登場するどうしようもない若旦那のようであったとも言われる 6 。戸次川の戦いで敗走中に、自らの危険を顧みず寵愛する妾の安否を気遣ったという逸話 1 も、この側面を補強するエピソードとして語られることが多い。

- 意志薄弱さ・判断力の欠如: 上述の自己評価に加え、文禄の役における鳳山城からの撤退判断や、関ヶ原の戦いにおける西軍参加の決断など、彼の生涯における重要な局面での判断には、結果として裏目に出たものが少なくない。これらは、彼の意志の弱さや状況判断能力の欠如を示すものとして解釈されることが多い。

- 寺社破壊への関与: 父・宗麟のキリスト教への傾倒に伴う領内での神社仏閣の破壊はよく知られているが、一部の史料では、豊後国内や筑後国内におけるこれらの破壊活動は、当時まだ次期当主であった義統が積極的に行った、あるいは主導した可能性も指摘されている 1 。これは、熱心な国粋主義者で反キリスト教的であったとされる母・奈多夫人の影響とは異なる側面であり、義統自身の宗教観や政治的判断の複雑さ、あるいは若さゆえの過激さを示唆するものかもしれない。

文化的側面:連歌、茶の湯の嗜み、礼儀正しさ

一方で、義統には「不明懦弱」という評価や数々の失政とは対照的な、文化的な素養と思慮深さを示す逸話も残されている。意外にも礼儀作法を心得た教養人であり、国文学にも通じ、連歌も巧みで、茶の湯も嗜む人物であったという評価が存在する 44 。

特に、当代随一の文化人であった細川幽斎(ほそかわ ゆうさい、藤孝)は、義統の行儀の良さを示す逸話を紹介している。それによれば、真夏の暑い盛りに催された連歌の会において、義統は少しも暑そうな素振りを見せず、傍らに置いた扇子を静かに手に取り、わずかに顔を扇いで涼を取るだけであった。そして、使い終わった扇子を元の位置に戻す際、畳の目に沿って寸分違わず元の場所に戻したというのである 44 。この逸話は、義統が洗練された立ち居振る舞いを身につけた人物であったことを示しており、彼の人物像の多面性をうかがわせる。このような文化的素養が、彼の政治的・軍事的判断にどのように影響したか(あるいはしなかったか)は定かではないが、人物像を総合的に捉える上で重要な要素であると言えよう。晩年の『大友家文書録』の編纂も、こうした文化的背景があったからこそ可能だったのかもしれない。

父・宗麟との比較と時代的制約

義統の生涯を評価する上で、彼が置かれていた時代的背景や、父・宗麟との比較は避けて通れない。義統は、偉大な父・宗麟が築き上げた広大な領土と、それに伴う多くの課題を、まさに大友家の勢いが傾き始めた時期に継承した。

父・宗麟自身も、その治世晩年にはキリスト教への過度な傾倒による家臣団の離反や、耳川の戦いでの大敗など、多くの困難に直面していた 5 。義統が相続したのは、決して盤石な状態の領国ではなかったのである。

加えて、義統が生きた時代は、九州の勢力図が大きく塗り替わる激動の時代であった。薩摩の島津氏の急速な台頭、そして豊臣政権による中央集権化の波は、地方の旧来の権力構造を根底から揺るがすものであった。これらの外的要因は、義統一人の力で抗うにはあまりにも大きなうねりであったと言える。彼の失敗の全てを、彼個人の資質だけに帰するのは必ずしも公平ではないだろう。

再評価の可能性

近年、父・大友宗麟については、大分市における大友氏遺跡の発掘調査や研究の進展により、単なるキリシタン大名というだけでなく、国際感覚に富んだ文化人であり、優れた都市経営者であったという側面が再評価されつつある 5 。

同様に、大友義統についても、敗軍の将としての否定的な評価や、「不明懦弱」というレッテルだけで一面的に断じるのではなく、彼が置かれた困難な状況、父から受け継いだ負の遺産、そして彼自身が持っていた文化的素養や『大友家文書録』編纂といった功績を多角的に検証することで、新たな人物像が浮かび上がってくる可能性がある。本報告が、そのような再評価の一助となれば幸いである。

8. 結論:大友義統の歴史的意義

大友氏衰亡における役割

大友義統の治世は、鎌倉時代以来の名門であり、一時は九州六ヶ国に覇を唱えた大友氏が、戦国大名としての地位を失い、最終的に改易に至るまでの過程と完全に重なる。彼の判断や行動が、その衰亡を決定づけた側面があったことは否定できない。耳川の戦いでの大敗、豊薩合戦における指導力の欠如、そして文禄の役での致命的な失態は、大友家の運命に大きな影響を与えた。

しかし、その背景には、父・宗麟の代から引き継がれた家臣団の内部対立や宗教問題といった負の遺産、そして島津氏の急激な台頭や豊臣政権による強力な中央集権化政策といった、彼一人の力では到底抗し難い時代の大きな変化があったことも見過ごすことはできない。義統は、まさに時代の転換点に翻弄された悲運の当主であったとも言えるだろう。

戦国末期から近世移行期における一武将の生涯の軌跡

大友義統の生涯は、戦国時代の旧来の価値観が変容し、新たな統一権力による秩序が形成されていく過渡期を生きた一人の武将の苦悩と挫折を象徴している。守護大名から戦国大名へと発展を遂げた大友氏の終焉を、当主として体現することになった彼の人生は、時代の大きな転換期における地方権力の限界と、それに伴う悲哀を色濃く物語っている。

豊臣、そして徳川という新たな中央集権体制の下で、かつての栄光を取り戻そうと試み、その度に打ち砕かれた彼の姿は、戦国乱世の終焉と近世の幕開けという歴史のダイナミズムの中で、多くの武将が経験したであろう葛藤を映し出している。

最終的に大名としての地位を失い、不遇の晩年を送った義統であったが、『大友家文書録』という形で自家の歴史記録を後世に残したことは、結果として彼の名を歴史に刻む上で大きな意味を持った。それは、武将としての成功とは別の形での、歴史に対する一つの貢献であったと言えるかもしれない。大友義統の生涯は、成功者だけでなく、時代の波に抗い、あるいは翻弄されながらも生きた人々の多様な軌跡こそが、歴史を豊かに彩ることを我々に教えてくれる。

引用文献

- 大友義統とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E7%B5%B1

- 大友義統- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E7%B5%B1

- 大友义统- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E7%B5%B1

- 大友義統 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E7%B5%B1

- 大友宗麟、最上義光、大内義興……悪評の戦国武将も研究が進めば別の顔 https://book.asahi.com/article/12724222

- 不明懦弱(ふめいだじゃく)?!大友 義統|ひでさん - note https://note.com/hido/n/n54f203725279

- 大友左兵衛督義統について http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=72

- 大友義鎮 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E9%8E%AE

- 大友宗麟の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46473/

- 大分市/大友宗麟公を支えた家臣の魅力を紹介します https://www.city.oita.oita.jp/o157/bunkasports/citypromotion/1434706295486.html

- 大友宗麟は何をした人?「キリシタンの情熱が抑えられず神の国を作ろうとした」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/sorin-otomo

- おおとも - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/ohtomo.html

- 奈多夫人 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E5%A4%9A%E5%A4%AB%E4%BA%BA

- 大友親家 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/OotomoChikaie.html

- 諸田賢順に関する諸問題 https://takayama-ukon.sakura.ne.jp/pdf/booklet/pdf-takata/2017-08-21-13.pdf

- 豊後高田市で活躍した戦国武将・吉弘統幸について - 文化財室 https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/bunkazai/1988.html

- 大友義延書状(幸甚左衛門宛) - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/541048

- 石垣原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 大友家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30583/

- 耳川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B3%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 耳川の戦いで大友氏を破る - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/timeline/mimikawa-no-tatakai/

- 立花道雪の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/250

- 豊薩合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%96%A9%E5%90%88%E6%88%A6

- 【エピソード10】天王寺屋道叱―義統を見舞った堺豪商 - 名古屋学院大学 https://www.ngu.jp/intercultural/column/episode10/

- 戸次川の合戦 - 大分市 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/battle11.html

- 今から430年ほど前の戦国時代、薩摩 (鹿児島県)の島津軍は日向 (宮崎県)から侵入し府内の近くまで攻めてきました。 そこで、戸次利光地区の領民 - 大分市 https://www.city.oita.oita.jp/o205/documents/hetugi.pdf

- 歴史の目的をめぐって 大友義統 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-05-ootomo-yoshimune.html

- 九州の動き https://www.kyuhaku.jp/exhibition/img/s_39/zu01.pdf

- 1592年 – 96年 文禄の役 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1592/

- 別府と大友氏 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php/bs01202.pdf?file_id=66

- 文禄の役/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7051/

- 文禄・慶長の役 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E7%A6%84%E3%83%BB%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9

- 梅北一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E5%8C%97%E4%B8%80%E6%8F%86

- 大友義統(おおとも よしむね) 拙者の履歴書 Vol.158~九州の雄から浪人へ - note https://note.com/digitaljokers/n/n2ce0a607f116

- 「関ケ原の戦い」 ₋ 最新の研究から - 横浜歴史研究会 https://www.yokoreki.com/wp-content/uploads/2024/07/M%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E9%96%A2%E3%82%B1%E5%8E%9FV%EF%BC%94-20240710.pdf

- 大友戦記 石垣原の合戦 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/story13.html

- Untitled - 別府大学 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?id=kc18602

- 都甲谷が生んだ勇将・吉弘統幸について - 鬼が仏になった里くにさき https://www.onie.jp/topics/detail/4863b0f3-ca3c-4356-ad23-f7cd429b77c4

- 石垣原合戦 大友義統本陣.趾 宗像掃部陣所跡 吉弘統幸陣所跡 実相寺山 南立石公園 七ツ石 吉弘神社 http://ooitanoyama.in.coocan.jp/sub3725.html

- 石垣原合戦古戦場:大分県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/ishigakibaru/

- 改易後の大友氏はどうなった? http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/note2.html

- 高家- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%AB%98%E5%AE%B6

- 高家- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%AB%98%E5%AE%B6

- 同時代人からは意外な評価を受けていた戦国武将 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cQyXOYrf8kE