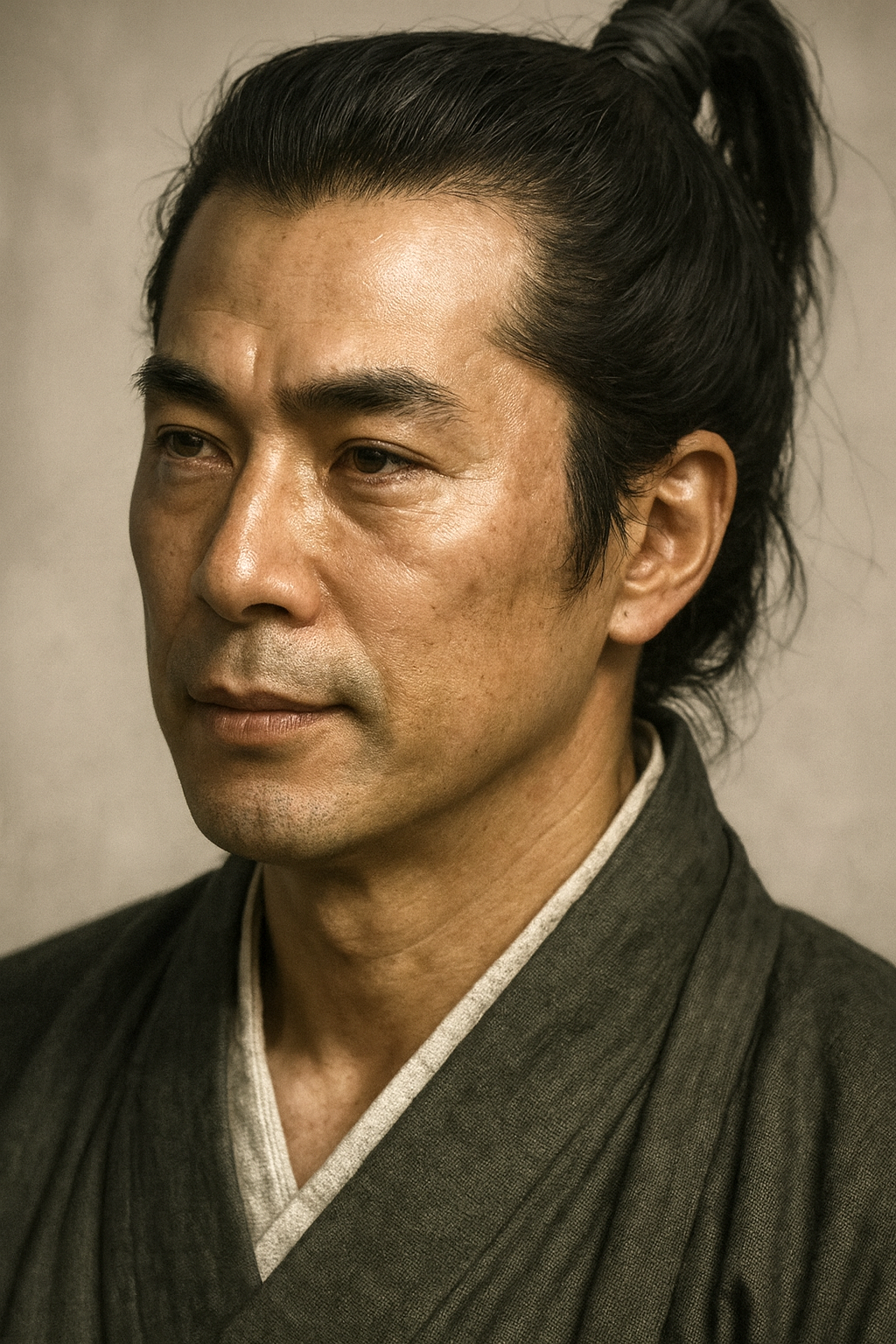

大河内貞綱

大河内貞綱は三河吉良氏の家臣で、遠江引馬城主。今川氏親の遠江侵攻に対し、守護斯波氏と連携し徹底抗戦。金掘り衆による水脈破壊で城が陥落し、弟と共に自害した。その名は徳川幕府の系図から消された。

戦国初期、遠江に散った孤高の武将・大河内貞綱の生涯と時代背景

序章:謎に包まれた武将、大河内貞綱

遠江国人史における大河内貞綱の位置づけ

大河内貞綱(おおこうち さだつな)は、戦国時代の幕開けともいえる永正年間に、駿河国の今川氏が隣国・遠江国への支配を確立しようとする過程において、最後までその野望に立ちはだかった中心人物として歴史に名を刻んでいる 1 。彼の拠点であった引馬城(ひくまじょう、後の浜松城)での壮絶な敗死は、単なる一城主の悲劇に留まるものではない。それは、室町幕府の権威を背景に遠江を治めてきた守護・斯波(しば)氏の完全な失墜と、実力をもって領国を切り拓く戦国大名・今川氏による遠江一国支配の完成を象-徴する、時代の転換点を告げる出来事であった 1 。

『寛政重修諸家譜』から消えた存在:その理由と後世への影響

貞綱の活躍は、同時代を生きた連歌師・柴屋宗長(さいおくそうちょう)の紀行文『宗長手記』などに生々しく記録されているにもかかわらず、江戸幕府によって編纂された公式の武家系譜集である『寛政重修諸家譜』には、彼とその弟・巨海道綱(こみ みちつな)の名は一切見当たらない 1 。この事実は極めて重要である。なぜなら、貞綱の血を引く大河内一族は、後に徳川幕府の老中として「知恵伊豆」と称された松平信綱を輩出し、大名・旗本として幕藩体制の中で栄えたからである 5 。この一見不可解な記録の抹消は、徳川の世を築いた者たちが自らの祖先の歴史を編纂する過程で、徳川家康の旧主である今川氏に徹底抗戦し滅ぼされた貞綱の存在を、政治的に不都合なものとして意図的に歴史の表舞台から消し去った可能性を強く示唆している。

本報告書が目指すもの:断片的な史料から貞綱の実像を再構築する

本報告書は、利用者より提示された「吉良家臣、引馬城主、今川氏親と戦い自害」という基礎情報を出発点とする。そして、『宗長手記』のような一次史料から、『浜松市史』をはじめとする地方史誌、さらには近年の研究論文に至るまで、現存する断片的な史料を横断的に分析・統合する。これにより、記録の背後にある政治的、軍事的、そして社会的な文脈を深く読み解き、大河内貞綱という一人の武将の生涯、その決断の背景、そして歴史から半ば抹消された理由を徹底的に掘り下げ、その実像を多角的に再構築することを目的とする。彼の物語は、単なる一武将の伝記ではなく、「歴史がいかに編纂され、語り継がれるか」という歴史叙述そのものへの問いを内包しているのである。

第一部:大河内貞綱の出自と一族

第一章:大河内氏の源流と三河での展開

摂津源氏頼政流大河内氏の系譜と三河国寺津城主としての地位

大河内氏は、その出自を平安時代末期に鵺(ぬえ)退治の伝説で知られる武将・源頼政に求め、摂津源氏の流れを汲むと称している 5 。『寛政重修諸家譜』によれば、頼政の孫にあたる顕綱(あきつな)が、平安末期から鎌倉時代初期にかけて三河国額田郡大河内(現在の愛知県岡崎市大平町周辺と比定される)に移り住み、地名をとって「大河内」を名乗ったのがその始まりとされる 5 。その後、一族は三河湾に面した要衝である寺津(現在の愛知県西尾市寺津町)に拠点を移し、寺津城を本拠とする有力な国人領主として勢力を扶植していった 5 。

主君・西条吉良氏との関係:譜代の重臣として

三河に根を下ろした大河内氏は、三河国守護であった足利義氏に仕え、その長男・長氏を祖とする名門・西条吉良氏の譜代の重臣として代々忠勤に励んだ 5 。吉良氏は足利将軍家の一門という高い家格を誇り、「御所が絶えれば吉良が継ぎ、吉良が絶えれば今川が継ぐ」とまで言われた名家であった 9 。大河内氏はその重臣として、吉良家中で重要な地位を占めていたことが史料から確認できる。『応仁武鑑』には、応仁の乱期の吉良義真の家老として「大河内左衛門大夫元綱」の名が見え、吉良氏の政治・軍事両面を支える中核的な存在であったことがうかがえる 5 。

大河内一族の家紋とその意味

大河内氏の家紋としては、「臥蝶に十六菊(ふせちょうにじゅうろくぎく)」が知られている 5 。また、替紋として「三ツ扇」も用いられた 4 。特に「臥蝶」紋は、その優美なデザインが、かつての本拠地であった西尾市寺津地区の歴史的象徴として今なお息づいている。寺津保育園と巨海保育園では蝶の成長過程である青虫を、寺津小学校ではさなぎを、そして寺津中学校では臥した蝶を校章のデザインに取り入れており、地域における大河内氏の歴史的影響の深さと、地元の人々の敬愛の念を示している 5 。

第二章:大河内貞綱の系譜上の謎

貞綱と弟・巨海道綱:『寛政重修諸家譜』に記載なき兄弟

大河内貞綱には、巨海道綱という弟がいたことが確認されている。道綱は兄と運命を共にし、永正14年(1517年)の引馬城落城の際に自害している 1 。しかしながら、前述の通り、江戸時代に大河内松平家が幕府に提出した公式系図『寛政重修諸家譜』には、この兄弟の名は一切記載されていない 1 。この事実は、彼らが三河の寺津を本拠とする大河内氏の宗家(本家)筋から見て傍流であったか、あるいは後述する政治的理由によって、その存在自体が意図的に削除されたことを強く示唆するものである 12 。

三河大河内本家との関係性の考察:同族でありながらも別系統か

『浜松市史』などの資料は、貞綱を「三河の大河内氏の同族」と記している 2 。これは、彼らが全くの無関係ではないことを示しているが、具体的な系譜上の繋がり、すなわち三河本家の誰の子あるいは兄弟であったのかは、どの系図からも明らかにすることができない 1 。このことから、貞綱の一族は、三河の寺津大河内氏とは比較的早い段階で分かれ、主君である吉良氏が領有していた遠江国浜松荘の現地代官として赴任し、そのまま土着化した別系統の一族であった可能性が極めて高い。戦国期において、在地領主がその広大な所領を管理するために一族を代官として派遣することは一般的であり、貞綱の存在はこの時代の支配構造を反映している。彼の行動原理は、遠く離れた三河本家の意向よりも、自らが直接管理する浜松荘と、その上位権力である遠江守護・斯波氏との関係性によって、より強く規定されていたと考えられる。

『応仁後記』に見る「欠綱」の記述と、その表記が意味するもの

軍記物語である『応仁後記』において、大河内貞綱は「欠綱(かけつな)」という名で登場する 1 。これは単なる誤記の可能性も否定できないが、中世の文書において人名を異表記することは、敬意や敵意といった特定の意図を示す場合があった 13 。「欠」という文字が持つ否定的な意味合いを考慮すると、これは敵対者であった今川方の視点、あるいは物語の作者が貞綱に対して抱いていた何らかの評価が反映された、意図的な表記である可能性も残されている。

『浪合記』の伝承と史実:後南朝の忠臣「桃井貞綱」との関連性に対する史料批判

『浪合記』という軍記物語には、南北朝時代の後、南朝の再興を目指した尹良(ただよし)親王に仕えた忠臣「桃井貞綱」が、後に大河内氏の祖となったという伝承が記されている 14 。一部の研究では、この桃井貞綱と大河内貞綱を結びつけようとする試みも存在する 14 。しかし、『浪合記』は江戸時代中期に成立した可能性が高いとされ、その史料的信憑性には大きな疑問符がつく 15 。これは、後世の一族が自らの家の権威を高めるため、悲劇の南朝皇統という高貴な系譜と結びつけようとして創作した伝承である可能性が濃厚であり、歴史学的な事実として扱うには極めて慎重な史料批判が求められる。

第二部:遠江錯乱と引馬城の攻防

第一章:戦国大名今川氏の遠江経略

今川氏親の野望:父・義忠の悲願と領土拡大政策

駿河国の守護大名であった今川氏の遠江侵攻は、7代当主・今川義忠が遠江国人の反撃にあって戦死したことに端を発する 17 。父の無念を晴らし、領国を西へ拡大することは、跡を継いだ8代当主・氏親にとって宿願ともいえる大事業であった。氏親は、叔父にあたる伊勢盛時(後の北条早雲)の強力な支援を得て家督争いを制すると、領国内で検地を実施し、分国法『今川仮名目録』の原型を定めるなど、国力の充実に努めた 18 。こうして守護大名から戦国大名へと脱皮を遂げた氏親は、満を持して遠江の本格的な攻略に着手したのである 17 。

遠江守護・斯波義達との対立構造

当時の遠江国は、室町幕府によって正式に守護職に任命されていた斯波義達が統治していた 21 。斯波氏は足利将軍家の一門であり、管領を輩出した名門である。したがって、今川氏親の遠江侵攻は、単なる領土紛争ではなく、幕府が定めた既存の秩序(守護体制)に対する実力での挑戦であった。この「守護」と「侵略者」の対立は、遠江国の国人領主たちを二分する深刻な抗争、すなわち「遠江錯乱」へと発展していく 22 。

吉良氏の板挟みと家臣団の分裂:親今川派(飯尾氏)と反今川派(大河内氏)

遠江西部の広大な荘園「浜松荘」の領家(りょうけ、荘園領主)であった三河の吉良氏は、駿河の今川氏と遠江の斯波氏という二大勢力の狭間で、極めて困難な政治的選択を迫られた。この緊張関係は、吉良氏の家臣団にも直接波及し、深刻な内部対立を引き起こす。すなわち、今川氏の勢力伸長を時代の流れと見て接近する親今川派の飯尾(いいお)氏と、旧来の主筋である守護・斯波氏への義理を重んじる反今川派の大河内氏の対立である 21 。飯尾賢連は今川氏親の支援を背景に浜松荘の支配権を握ろうとし 25 、大河内貞綱は斯波義達と連携してこれを断固として阻止しようとした 22 。これは、主家の内部が分裂し、その家臣たちがそれぞれ外部勢力と結びついて代理戦争を繰り広げるという、戦国時代初期の動乱を象徴する典型的な状況であった。

第二章:引馬城代官としての貞綱

浜松荘の支配と引馬城

引馬城は、現在の浜松城公園の北東、元城町東照宮が鎮座する小高い丘に築かれた平山城である 3 。天竜川西岸に位置し、東西交通の要衝を押さえるこの城は、浜松荘を支配するための政治的・軍事的拠点であった 2 。大河内貞綱は、主家である吉良氏の代官としてこの城に拠り、西から遠江に侵攻してくる今川勢に対する防衛の最前線を担っていたのである 1 。

今川勢との一進一退の攻防(永正九年~十三年)

貞綱と今川氏の戦いは、永正14年(1517年)の最終的な落城に至るまで、数年間にわたる一進一退の激しい攻防であった。永正9年(1512年)、貞綱は一度今川方の手に落ちていた引馬城を奪回することに成功する 3 。しかし、翌永正10年(1513年)には、今川氏親が派遣した朝比奈泰煕らの大軍に攻められ、降伏を余儀なくされた 3 。だが、貞綱の闘志は衰えず、永正13年(1516年)には再び兵を挙げて引馬城を占拠し、今川氏への抵抗の狼煙を上げた。その抵抗は執拗を極め、今川氏にとって遠江平定の最後の障害となっていた 3 。

斯波義達を城に迎え、今川氏との全面対決へ

永正13年の再蜂起に際し、大河内貞綱は遠江守護である斯波義達自身を引馬城に迎え入れた 3 。これは、彼の抵抗がもはや単なる在地代官の反乱ではないことを示している。守護を大将として城に奉じることで、貞綱の戦いは今川氏の侵略に対する「公的な防衛戦」という大義名分を得た。これにより、引馬城は反今川勢力の結集拠点となり、遠江の支配権を巡る今川氏と斯波氏の雌雄を決する最終決戦の舞台となったのである。

表1:大河内貞綱に関連する遠江錯乱の時系列

|

年代(西暦) |

主な出来事 |

関係者の動向 |

典拠 |

|

文亀年間 (1501-1504) |

今川氏親が浜松荘代官の大河内貞綱を追い落とし、親今川派の飯尾賢連を代官に任じる。 |

貞綱 :敗走。 飯尾 :今川方の支援で代官となる。 |

3 |

|

永正9年 (1512) |

大河内貞綱、引馬城の奪回に成功。 |

貞綱 :反撃に成功し、再び城主となる。 |

3 |

|

永正10年 (1513) |

今川氏親、朝比奈泰煕らを派遣し引馬城を攻撃。大河内貞綱は降伏。 |

貞綱 :降伏を余儀なくされる。 今川 :遠江での優位を固める。 |

3 |

|

永正11年 (1514) |

遠江守護・斯波義達が井伊氏ら国人を率いて遠江へ出陣。大河内貞綱を支援する。 |

貞綱 :斯波氏という公的な後ろ盾を得る。 斯波 :本格的な反攻を開始。 |

30 |

|

永正13年 (1516) |

大河内貞綱、再度蜂起して引馬城を占拠。斯波義達を城に迎え入れて籠城。 |

貞綱・斯波 :同盟し籠城。今川との最終決戦に臨む。 |

3 |

|

永正14年 (1517) |

今川氏親、大軍で引馬城を包囲。金掘り衆による水脈破壊作戦で城は陥落。 |

貞綱・道綱 :自害。 斯波 :捕縛され尾張へ送還、権威失墜。 |

1 |

第三章:永正十四年・引馬城落城

連歌師・宗長の見た籠城戦:『宗長手記』の記述に基づく再現

この引馬城を巡る最終決戦の様子は、当時、今川氏と親交の深かった連歌師の柴屋宗長が、その紀行文『宗長手記』(『宗長日記』とも)の中に生々しく記録している 32 。宗長は今川方の視点から、「六月より八月まで城攻めをおこなった」「大河内兄弟父子はじめ城に籠もる者は、ことごとく討ち死、討ち捨て、あるいは生け捕りとなった。捕らえられた男女が引き立てられる様は、目も当てられないほどである」と記しており、数ヶ月にわたる攻城戦の激しさと、その凄惨な結末を伝える極めて貴重な一次史料となっている 32 。

今川氏親の攻城戦術:「もぐら攻め」の実態

大河内貞綱と斯波義達が籠る引馬城は堅固であり、今川軍の猛攻や兵糧攻めにも屈しなかった 1 。そこで今川氏親が繰り出したのが、城外から城の地下へと坑道を掘り進める「もぐら攻め(金掘り攻め)」と呼ばれる、当時としては画期的な攻城戦術であった 31 。これは、武士同士が白兵戦で雌雄を決する従来の戦いとは一線を画すものであり、戦国初期の攻城戦術を考察する上で非常に注目すべき事例である 33 。

安倍金山「金掘り衆」の役割と坑道戦術

この特殊な土木・軍事作戦を遂行したのは、屈強な侍たちではなかった。それは、今川氏の領国である駿河の安倍金山で働く鉱山技術者集団、「金掘り衆(かなほりしゅう)」であった 1 。彼らは、鉱山採掘で培った高度な測量技術と掘削技術を軍事的に応用し、堅固な城壁を乗り越えるのではなく、その下を潜り抜けて、城の防御機能を内側から無力化するという重要な役割を担った 35 。この戦いは、今川氏親が領内の特殊技能を持つ人的資源を正確に把握し、それを軍事力として動員する卓越した組織力を持っていたことを示している。

水源の破壊と落城の瞬間

金掘り衆は、城兵に気づかれぬよう密かに城の地下を掘り進み、籠城する者たちの生命線である城内の井戸の水源を突き止め、これを破壊することに成功した 1 。これにより城兵は飲料水を失い、戦意と体力を完全に喪失。鉄壁を誇った引馬城は、ついに永正14年8月19日(西暦1517年9月4日)、今川軍の手に落ちたのである 1 。この結末は、戦国時代の戦争が、単なる武士の勇猛さだけでなく、兵站、情報、そして技術力といった総合力によって決せられる時代へと移行しつつあったことを象徴している。

貞綱・道綱兄弟の自害と、その壮絶な最期

もはやこれまでと城の運命を悟った大河内貞綱は、最後まで共に戦った弟の巨海道綱とともに、城中で潔く自害して果てた 1 。その最期は、新興勢力である今川氏の遠江支配に最後まで抗い続けた、一人の武将の意地と誇りを示す壮絶なものであった。

第三部:大河内貞綱の歴史的評価

第一章:貞綱の死がもたらしたもの

今川氏による遠江支配の完成

大河内貞綱の死と引馬城の陥落は、遠江国内における今川氏への組織的な大規模抵抗を終焉させた。これにより、父・義忠の代からの悲願であった今川氏による遠江一国の支配体制が、名実ともに完成したのである 1 。この後、今川氏は遠江を確固たる版図に加え、三河へと進出。義元の時代には駿河・遠江・三河の三国を領する東海地方最大の戦国大名へと飛躍していくことになる。

吉良氏の遠江における影響力低下と、飯尾氏の台頭

この戦いの結果、浜松荘の領家であった吉良氏は、同地における支配権と影響力を完全に失った 21 。一方で、一貫して今川方として行動した家臣の飯尾氏は、その功績を認められ、今川氏の直臣として取り立てられた。そして、貞綱亡き後の引馬城主の地位を確立し、以後、乗連、連龍と三代、約50年間にわたってこの地を治めることとなる 3 。大河内貞綱と飯尾賢連、同じ吉良氏の家臣でありながら、時代の流れの中で下した対照的な決断が、両家の明暗をくっきりと分けたのである。

斯波氏の権威失墜と戦国大名としての衰退

貞綱と共に引馬城に籠城した遠江守護・斯波義達は、落城の際に捕縛され、出家を強制された上で本国の尾張へ送還された 1 。守護職という幕府の権威を失った斯波氏は、尾張国内においても家臣である織田氏の台頭を抑えられなくなり、その後の急速な衰退を決定づけた 40 。引馬城の陥落は、遠江一国の趨勢だけでなく、東海地方全体のパワーバランスを大きく変動させる契機となった。

第二章:人物像の再評価

「備中守」の官途名:その意味と当時の武家社会における位置づけ

大河内貞綱は「備中守(びっちゅうのかみ)」を称していたことが記録されている 1 。備中守は、室町時代から戦国時代にかけて、決して低い官職ではなかった。例えば、北条早雲の父とされる幕府申次衆の伊勢盛定や、毛利元就の嫡男・隆元など、幕府の要職者や有力守護大名の一族も任官、あるいは自称した官途名である 42 。貞綱がこの官途名を称していたという事実は、彼が単なる一介の現地代官ではなく、主家の吉良家中、あるいは連携していた斯波氏との関係の中で、相応の格式と社会的地位を認められていた人物であったことを強く示唆している。

忠義か、意地か:主家・吉良氏の意向を超えた徹底抗戦の動機分析

貞綱の徹底抗戦は、主家である吉良氏の家中が親今川派と反今川派に分裂しているという、複雑な状況下で行われた 24 。彼の行動は、単に主君・吉良氏への忠義という一言では説明しきれない。むしろ、①幕府公認の遠江守護である斯波氏に味方するという「公」の論理、②代官として預かる浜松荘の土地と民を守り抜くという在地領主としての「意地」、そして③実力で領国を侵食してくる今川氏という新興勢力への純粋な「反発心」が、複合的に絡み合った結果であったと推察される。彼は、古い秩序が新しい秩序に取って代わられる時代の大きなうねりの中で、敢えて古い秩序に殉じる道を選んだのである。

なぜ系図から消されたのか:後世の大河内松平家にとっての貞綱の存在

大河内貞綱の生涯は、今川氏への徹底抗戦と敗死で幕を閉じた。この事実は、時代が下り、徳川家が天下を統一した江戸時代において、極めて微妙な意味を持つことになった。徳川家康は元々今川氏の支配下にあった人質であり、その旧主たる今川氏に最後まで敵対した貞綱の存在は、徳川幕府の重臣となった子孫・大河内松平家にとって、決して誇るべき歴史ではなかった 5 。むしろ、主家(今川氏)に逆らった「不忠の者」と見なされかねず、徳川への絶対的な忠誠を家風とする上で、その存在は不都合であった。家の体面を保ち、その歴史を徳川中心の史観に整合させるため、貞綱とその悲劇的な最期は、公式の系図から意図的に抹消された。これが、彼の名が歴史の表舞台から半ば消え去った最大の理由であると考えられる。

結論:歴史の狭間に消えた武将の意義

大河内貞綱の生涯が象徴する戦国初期の在地領主の過酷な現実

大河内貞綱の生涯は、室町時代の守護体制が崩壊し、実力主義の戦国時代へと移行する過渡期において、上位の権力闘争の狭間で自らの存亡を賭けた過酷な選択を迫られた、数多の国人領主たちの運命を象徴している。彼の選択は結果として一族の滅亡を招いたが、それは単なる個人的な失敗ではなく、時代の大きな変化に対応しきれなかった者の悲劇であった。

断片的な史料から浮かび上がる、主家と領地を守るために戦い抜いた一人の武将の姿

『寛政重修諸家KAFU』という「正史」からは抹消されたものの、『宗長手記』をはじめとする断片的な史料を丹念に繋ぎ合わせることで、歴史の闇に葬られた一人の武将の輪郭が浮かび上がってくる。彼は単なる敗者ではない。自らが信じる義理と立場に基づき、圧倒的な勢力を誇る今川氏に対して数年間にわたり一歩も引かず、最後は最新の攻城兵器ともいえる技術力の前になすすべなく散っていった、気骨ある武将であった。

後世への教訓:歴史叙述における「勝者」と「敗者」の記録の非対称性

大河内貞綱の物語は、歴史記録というものが常に客観的・中立的なものではなく、後世の権力者の都合や価値観によって編纂され、時には改変される危険性を内包していることを我々に教えてくれる。「勝者」の歴史が光り輝く一方で、「敗者」の記録は忘れ去られ、あるいは意図的に消されていく。歴史の狭間に消えた人物の生涯を掘り起こし、その実像に迫ろうとする作業は、歴史の多層性と複雑さを理解し、一面的な歴史観から脱却するために不可欠な営為であると言えよう。

引用文献

- 大河内貞綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E5%86%85%E8%B2%9E%E7%B6%B1

- 【大河内氏】 - ADEAC https://adeac.jp/hamamatsu-city/text-list/d100010/ht010290

- 曳馬城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.hikuma.htm

- 【寺津城】中世吉良氏を支えた?大河内氏 | 戦国きらら隊 https://ameblo.jp/8omote/entry-11395757702.html

- 大河内 秀綱 | 歴史 - みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/okouchihidetuna.html

- 寛政重修諸家譜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%94%BF%E9%87%8D%E4%BF%AE%E8%AB%B8%E5%AE%B6%E8%AD%9C

- 大河内氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%B0%8F

- 吉良氏の重臣“三河大河内氏” - 在野の夜明け - FC2 http://zaiya240.blog.fc2.com/blog-entry-1.html

- 【家系図】今川義元は足利氏の末裔?今川氏のルーツとその歴史 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/70

- 寺津城主大河内氏と松平伊豆守信綱 | (公財)愛知教育文化振興会 https://www.bunsin.org/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E3%82%92%E8%A8%AA%E3%81%AD%E3%81%A6/%E5%AF%BA%E6%B4%A5%E5%9F%8E%E4%B8%BB%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%B0%8F%E3%81%A8%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E4%BC%8A%E8%B1%86%E5%AE%88%E4%BF%A1%E7%B6%B1/

- 巨海道綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A8%E6%B5%B7%E9%81%93%E7%B6%B1

- 戦国大名の出自と系譜の謎 http://www2.harimaya.com/sengoku/buke_kf.html

- 戦国武将の書状・朱印状/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47471/

- 三河の大河内氏とその同族 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/ohkohchi.htm

- 南北朝動乱期の抹殺された宮将軍・尹良親王 -『浪合記』の再検討 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/namiai1.htm

- 浪合記・解説3 http://muromachi.movie.coocan.jp/namiai/n_about03.html

- 今川家が遠江を支配、戦国大名へ(1497) - 掛川市 https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/8379.html

- 今川氏~駿河に君臨した名家 - 静岡市 https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6725/p009495.html

- 駿府の今川氏 - 静岡市 https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6725/s012154.html

- 「今川氏親」守護大名から戦国大名へ!戦国今川氏の礎を築く - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/592

- 吉良氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E6%B0%8F

- 斯波義達 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%AF%E6%B3%A2%E7%BE%A9%E9%81%94

- 戦国!室町時代・国巡り(18)遠江編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/nc20ee9d6b843

- 永正年間の今川氏と西三河の諸勢力について - 愛知教育大学学術情報 ... https://aue.repo.nii.ac.jp/record/4394/files/nihonbunka2097119.pdf

- 飯尾賢連 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E5%B0%BE%E8%B3%A2%E9%80%A3

- 【大河ドラマ連動企画 第11話】どうする連龍(飯尾連龍)|さちうす - note https://note.com/satius1073/n/n2f5cdb8f9651

- 引間城 ~女城主お田鶴の方・壮絶な討死 - 城館探訪記 http://kdshiro.blog.fc2.com/blog-entry-3617.html

- 浜松城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E5%9F%8E

- 浜松風土記 - TCP-IP http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/history/history14/fudoki/index4.html

- 欠下城 http://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/totoumi/shiseki/seien/kakeshita.j/kakeshita.j.html

- 曳馬城(引馬城・引間城)の見どころと歴史を紹介!―浜松城の前身の浜松古城 | 東海の古城 https://castle-tokai.com/hikuma/

- 【静岡県】浜松城の歴史 大河ドラマで注目を浴びる家康の出世城。江戸時代の歴代城主は要職に出世した人も多かった? https://sengoku-his.com/1919

- 城攻め(シロゼメ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9F%8E%E6%94%BB%E3%82%81-536294

- 攻城兵器 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BB%E5%9F%8E%E5%85%B5%E5%99%A8

- 【「籠城」から学ぶ逆境のしのぎ方】城をめぐる戦いの様相③――火攻めと土竜攻め https://kojodan.jp/blog/entry/2022/03/24/170000

- 合戦の種類 ~野戦・海戦・攻城戦~/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/18695/

- 坑道戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%91%E9%81%93%E6%88%A6

- 引間城 と 飯尾氏四代 l 遠江守護 遠州鎧仁會 代表のブログ https://yoroikokoro.hamazo.tv/e6532025.html

- 【飯尾氏】 - ADEAC https://adeac.jp/hamamatsu-city/text-list/d100010/ht010300

- 斯波義統- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%96%AF%E6%B3%A2%E7%BE%A9%E7%B5%B1

- 1560年 – 64年 桶狭間の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1560/

- 毛利隆元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E9%9A%86%E5%85%83

- 伊勢盛定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E7%9B%9B%E5%AE%9A

- 備中国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%9B%BD

- 備中国 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%9B%BD