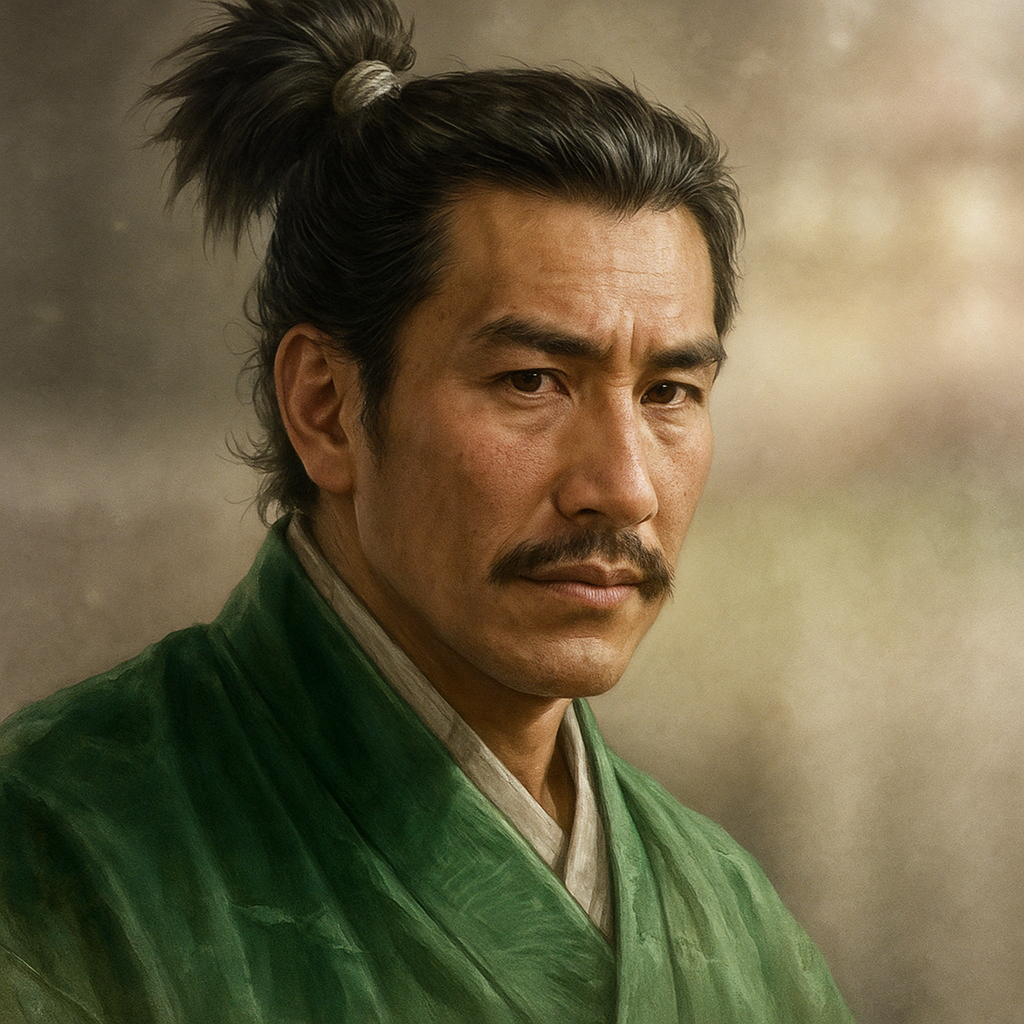

大浦政信

大浦政信は南部家臣で大浦城主。天文10年和徳城攻めで戦死。その出自や津軽為信との関係は諸説あり、津軽氏の系譜編纂に政治的意図が絡む。人物評価は史料が乏しく不明瞭な点が多い。

大浦政信公に関する調査報告

序章:大浦政信とは何者か

本報告書は、日本の戦国時代に津軽地方で活動した武将、大浦政信(おお うら まさのぶ)に焦点を当て、その生涯、出自、事績、そして歴史的評価について、現時点で入手可能な史料に基づき多角的に検証することを目的とする。

大浦政信に関しては、一般的に「南部家臣、大浦城主、わがままで家臣に信望がなく、和徳城攻めで戦死したが、味方はその事実を知らずに退却、帰城後に初めて主君不在を知った」といった情報が知られている。本報告書では、これらの一般的な認識の典拠と信憑性を吟味しつつ、より詳細な実像に迫ることを目指す。特に、その出自の謎、後の津軽氏の系譜との関連性、和徳城攻めにおける戦死の詳細な状況、そして人物評価の妥当性など、多岐にわたる論点を深掘りする。

第一章:大浦政信の出自と時代背景

生誕と家系:大浦氏の系譜と政信の位置づけ

大浦政信の生誕年は、明応6年(1497年)とされている。父については大浦光信(みつのぶ)、あるいは祖父とも伝えられる。大浦氏は、南部氏の一族ともされ、津軽地方に勢力を築いた一族である。史料によれば、大浦光信は文亀2年(1502年)に大浦城(現在の青森県弘前市賀田)を築き、嫡男の盛信(もりのぶ)を置いたとされ、大永6年(1526年)に死去したと伝えられる。これらの記述から、光信が大浦氏の初代として大浦城を拠点とし、津軽における大浦氏の基盤を築いた人物と考えられる。政信は、この光信の子または孫とされ、大浦氏の草創期から勢力拡大期への過渡期に位置する当主であったと推察される。

政信の子としては、大浦為則(ためのり) および大浦守信(もりのぶ) の名が史料に見える。為則は政信の戦死後、家督を継いだとされる。一方、守信は後の弘前藩初代藩主・津軽為信(つがる ためのぶ)の実父とされる人物であるが、その実在性については疑問が呈されており、この点は津軽氏による系譜の編纂という観点から、後ほど詳述する。

近衛家との血縁説とその検討

津軽家の公式な系図においては、大浦政信が関白・近衛尚通(このえ ひさみち)と大浦光信の長女・阿久(あく)の間に生まれた子であるとされ、これにより津軽氏の本姓が源氏から藤原氏に変わったという説が存在する。例えば、「弘前藩の始祖・大浦(津軽)為信は、祖父の大浦政信が関白・近衛尚通の子であるということを利用し、近衛家の猶子(ゆうし)となって政権を握る者と縁戚関係となることで中央との結びつきを強化しました」との記述がある。

この近衛家血縁説は、史実としての真偽もさることながら、むしろ政信の孫とされる津軽為信の時代における政治的戦略の一環として捉える必要がある。為信は南部氏から独立し、津軽地方に新たな支配体制を築き上げた人物である。新興勢力である為信にとって、自らの支配の正当性を内外に示すことは喫緊の課題であった。かつての主家であった南部氏が源氏を称していたのに対し、より権威のある家系、すなわち摂関家である近衛家(藤原氏)の血を引くと主張することは、独立の格好の理由付けとなり得た。政信を近衛尚通の子と位置づけることにより、為信自身もその権威に連なることが可能となる。実際に為信がこの縁を利用して近衛家の猶子となった事実は、この戦略が実行されたことを示唆している。これは、戦国時代から江戸時代初期にかけて、多くの大名家が自家の系譜を権威付けようとした一般的な傾向とも合致する。この系譜操作は、津軽氏のアイデンティティ形成と、南部氏に対する独自の地位を確立する上で重要な役割を果たしたと考えられる。しかし同時に、歴史記述としての客観性を歪める要因ともなった側面は否定できない。

当時の津軽地方の政治状況と南部氏、安東氏等の動向

大浦政信が活動した天文年間(1532年~1555年)の津軽地方は、依然として南部氏の広域支配下にありつつも、その支配力は盤石とは言えなかった。南部氏は広大な領土を有していたが、その全域に均質な支配を及ぼすことは困難であり、特に津軽のような辺境地域では在地領主の自立性が高まっていた。史料には「この時期からおよそ120年間、南部氏は津軽を含めた青森県全域から盛岡周辺まで支配」とあるものの、これは南部氏の影響力が及んでいた範囲を示すものであり、必ずしも強固な支配体制が確立されていたことを意味するものではない。

大浦氏は、南部氏の一族または被官として津軽地方の西部に勢力を持っていたが、中央の統制力が弱まる中で、独自の勢力基盤を築こうとしていたと考えられる。周辺では安東氏(後の秋田氏)なども活動しており、これらの勢力との緊張関係や、地域内の他の国人領主たちとの間で、勢力争いが絶えなかったと推測される。政信による和徳城攻めも、このような地域内における権力闘争の激化という文脈の中で理解する必要がある。和徳城の小山内氏もまた、津軽における在地領主の一つであり、大浦氏とは競合関係にあった可能性が高い。政信の和徳城攻め は、単に南部氏宗家からの命令を遂行したというよりも、大浦氏自身の勢力圏拡大を目指した積極的な軍事行動であったと解釈できる。この行動が最終的に失敗に終わったことは、結果として大浦氏の歴史における一つの転換点となった。このような地域レベルでの絶え間ない権力闘争が、後の津軽為信による下克上と津軽統一の土壌を準備したとも言える。政信の試みとその失敗は、その前段階の出来事として位置づけられるであろう。

第二章:大浦政信の生涯と事績

大浦城主としての活動(推定される範囲)

大浦政信は、父祖伝来の地である大浦城(現在の青森県弘前市賀田)を本拠として活動した。『弘前市史』によれば、大浦城は津軽家の祖とされる大浦光信が築き、政信はその3代目城主であったとされるが、系譜には諸説あり、光信の子または孫ともされる。

政信の具体的な内政や、和徳城攻め以外の戦闘に関する詳細な記録は、現存する史料からは乏しい。しかし、当時の津軽地方の情勢を鑑みれば、大浦氏の勢力維持と拡大に努めていたことは想像に難くない。

なお、『七戸町史』には「三百石 政信 御部屋住 七戸御城」との記述が見える人物がいる。しかし、同史料ではこの政信について「津軽郡代として浪岡にあり、天正一六年(一五八八)死亡しているはずである」と考察されており、天文10年(1541年)に戦死した本報告書の対象である大浦政信とは明らかに別人である。この点は混同を避けるため、明確に区別しておく必要がある。

和徳城攻めと三味線河原の戦い:経緯、戦闘の詳細、諸説

大浦政信の生涯における最も著名な事績は、天文10年(1541年)の和徳城(わとくじょう、現在の弘前市和徳)攻めと、それに伴う三味線河原(しゃみせんがわら、岩木川畔)での戦いである。戦死した日付については、史料により6月9日説 と5月9日説 が見られる。

当時、和徳城は小山内氏の居城であった。政信は軍勢を率いてこの和徳城主・小山内満春(おさない みつはる)を攻めた。戦闘の初期段階では、政信軍が優勢であり、小山内満春を討ち取ったと複数の史料が伝えている。例えば、森岡為治(もりおか ためはる、政信の家臣)に関する記述として、「天文10年(1541年)6月9日、主君・大浦政信に従い、和徳城攻めに参加した。その際、岩木川畔の三味線河原で戦いとなり、和徳城主・小山内満春が討ち取られた」とある。

しかし、満春の子である永春(ながはる)が加勢し反撃に転じると戦況は一変し、大浦方は敗北を喫した。この戦いで、大浦政信は家臣の森岡為治と共に討ち死にしたとされている。一方で、「和徳城は落ちなかったようで、まもなく満春の子永春によって政信は討ち取られている」との記述もあり、戦闘の具体的な経過や政信の正確な死の状況については、若干の異説や不明瞭な点も含まれる。これは、政信が満春を討った後に永春の反撃によって状況が逆転し、最終的に討たれたという大筋の流れを示唆するものの、「和徳城は落ちなかった」という点が他の記述とやや異なるニュアンスを持つため、戦闘の終結状況については解釈の余地が残る。

政信の最期:戦死の状況と日付に関する考察

前述の通り、大浦政信が天文10年(1541年)に和徳城攻めの最中に戦死したことは、多くの史料で一致している。その戒名は「天津先公大禅定門(てんしんせんこうだいぜんじょうもん)」とされ、これが後に菩提寺である天津院(てんしんいん)の寺号の由来となったと伝えられている。

さて、冒頭で触れたユーザー提供情報にある「味方はその事実を知らずに退却、帰城後に初めて主君不在を知った」という逸話について、今回の調査で参照した史料からは、この逸話を直接的に裏付ける具体的な記述は見出すことができなかった。主要な戦闘記述 は、政信が家老の森岡為治と共に討ち死にしたと明確に記録しており、総大将の戦死という重大事が全く気づかれないまま軍が整然と退却するとは考えにくい。

ただし、S35の「和徳城は落ちなかったようで、まもなく満春の子永春によって政信は討ち取られている」という記述は、戦闘が一時的な膠着状態や混乱に陥った可能性を示唆する。このような状況下では、指揮系統の混乱から一部の部隊が総大将の安否不明のまま行動した可能性も皆無とは言えない。戦国時代の合戦において、総大将の死が混乱の中で即座に全軍に伝わらないケースは他の事例でも見られる。しかし、それが「帰城後に初めて知る」ほど大規模な情報遮断であったかについては、現時点では史料的根拠が乏しく、伝承の域を出ないと言わざるを得ない。

この逸話が仮に事実でなかった場合、なぜそのような話が生まれたのかという疑問が残る。これは、政信の人物評価(後述)と関連して、彼の死が味方にとってそれほど衝撃的ではなかった、あるいは彼の求心力が低かったことを暗示するために、後世に付会された物語である可能性も考慮に入れる必要がある。この逸話の真偽は、政信のリーダーシップや家臣団との関係性を評価する上で間接的な手がかりとなり得るが、確証がないため慎重な扱いが求められる。

【表1】大浦政信 関連年表

|

年代(和暦) |

年代(西暦) |

出来事 |

関連人物 |

主な出典 |

備考(異説等) |

|

明応6年 |

1497年 |

生誕(推定) |

|

|

|

|

天文年間 |

1532年~1541年 |

大浦城主として活動 |

大浦光信(父または祖父) |

, |

具体的な事績は不明な点が多い |

|

天文10年 |

1541年 |

和徳城攻め(三味線河原の戦い) |

小山内満春、小山内永春、森岡為治 |

,, |

|

|

天文10年5月9日または6月9日 |

1541年7月2日または6月2日 |

和徳城攻めにて戦死 |

同上 |

,,,, |

戒名:天津先公大禅定門, |

第三章:人物像と評価

史料から読み解く政信の性格と能力

大浦政信の具体的な性格や統治能力を詳細に伝える一次史料は極めて乏しい。しかし、数少ない記録からその一端をうかがい知ることは可能である。和徳城攻めにおいては、緒戦で敵将・小山内満春を討ち取るなど、武将としての一定の力量は有していたと考えられる。この事実は、彼が単に家督を継いだだけの人物ではなく、自ら軍勢を率いて敵地に赴く積極性を持っていたことを示している。

しかしながら、最終的に小山内永春の反撃によって敗北し、自身も戦死するという結果は、戦略・戦術面での見通しの甘さ、あるいは兵力差といった不利な状況を克服できなかった可能性を示唆する。敵将を討ち取った後の油断や、敵の援軍に対する備えの不足などが敗因として考えられるが、具体的な戦闘経過の詳細が不明なため、断定は難しい。

彼の統治政策や、家臣団との日常的な関係、個人的な資質などについては、現存する史料からはほとんど知ることができない。これは、戦国中期の地方武将に関する記録が散逸しやすいという一般的な傾向に加え、後の津軽氏の歴史叙述が為信に集中した結果、それ以前の当主に関する情報が相対的に少なくなったことも影響している可能性がある。

「わがままで家臣に信望がなかった」という評価の検証

ユーザー提供情報にある「わがままで家臣に信望がなかった」という評価について、今回の調査で参照した史料群 の中には、これを直接的に裏付ける具体的な逸話や記述は見当たらなかった。例えば、 は武士一般の悲哀を語るものであり、政信個人の人望の欠如を示すものではない。また、 は津軽為信の評判に関する記述であり、政信に関するものではない。

この否定的な評価がどのような史料や伝承に基づいているのか、その典拠は現時点では不明である。歴史上の人物評価は、その人物が生きた時代の一次史料だけでなく、後世の編纂物、敵対勢力の記録、あるいは民間の口承など、多様な情報源の影響を受けて形成される。津軽為信が実力で台頭し、旧主である南部氏から独立したという経緯 は、為信以前の大浦氏当主の評価にも影響を与えた可能性がある。例えば、為信の功績を際立たせるために、それ以前の当主が相対的に低い評価を受けるという対比的な語りが生まれることも考えられる。あるいは、政信が戦死という結果に終わったことが、彼の指導力に対する後世の低い評価に繋がった可能性も否定できない。

「戦死の事実を味方が知らずに退却した」という逸話(前述の通り真偽は不明)も、もし広く流布していたとすれば、彼の求心力の低さを暗示するものとして解釈され、否定的な人物像の形成に寄与したかもしれない。しかし、具体的な史料的根拠がない以上、この「わがままで家臣に信望がなかった」という評価は、あくまで「伝承」の域を出ないものとして扱い、その成立背景についてはさらなる研究が待たれる。現時点では、この評価を史実として断定することはできない。

「戦死の事実を味方が知らずに退却した」という逸話の検討

前章でも触れた通り、この逸話の直接的な史料的裏付けは現時点では確認できない。仮にこの逸話が事実であるとすれば、当時の合戦における指揮系統の混乱や情報伝達の困難さを示す一例となり得る。また、大浦軍の士気や統制に何らかの問題があった可能性も示唆されるかもしれない。しかし、史料的根拠がなければ、これもまた伝承として扱い、その成立背景や、何を伝えようとした物語なのかを考察するに留めるべきである。例えば、総大将の死が容易に受け入れられた、あるいは悼まれなかったというニュアンスを込めた後世の創作である可能性も考えられる。

後世への影響:津軽為信の登場と大浦氏の変遷における政信の役割

大浦政信の戦死は、大浦氏にとって大きな打撃となり、その後の家督継承や勢力維持に少なからず影響を与えたと考えられる。政信の死後、家督は子の為則が継いだとされる。しかし、この為則は病弱であったと伝えられており、武将としての器量に欠けていた可能性が示唆されている。さらに、為則の弟(政信のもう一人の子)とされる守信は、南部家相続問題に絡む内乱で戦死したとも言われている。

このように、政信の死後の大浦家は、当主の病弱さや一族の戦死など、不安定な状況にあったことがうかがえる。こうした大浦氏内部の混乱や弱体化が、結果的に津軽為信の台頭を許す一因となったとも考えられる。「4代目・為則はとても病弱で、武将の素質がなかったといわれています。為則の弟、守信は南部家相続問題での内乱により、戦死しました。このような様々な出来事により、為信は養子として迎え入れられ、大浦城主となりました」との記述 は、この間の事情を端的に示している。

一方で、津軽氏の公式な系譜においては、大浦政信は津軽為信の祖父と位置づけられ、津軽氏の歴史の起点に近い重要な人物として扱われている。ただし、これは第一章で考察した通り、為信による自らの支配の正当化と権威付けのための戦略的な系譜操作の一環である可能性が高い。政信自身が為信の登場を直接的に準備したわけではないが、彼の死とそれに続く大浦氏の動揺が、歴史の大きな転換点への間接的な要因となった可能性は否定できない。

第四章:大浦政信をめぐる史料と研究課題

主要史料の概要と特徴

大浦政信に関する情報を得る上で参照すべき主要な史料には、それぞれ成立背景や性格に特徴があり、その取り扱いには注意を要する。

- 『津軽一統志』 : 江戸時代中期、享保12年(1727年)に津軽藩5代藩主・津軽信寿(のぶひさ)の命により編纂が開始された史書である。この史書は、津軽藩の歴史的正当性を明らかにし、藩政の安定に資することを目的としていたと考えられる。そのため、藩祖・津軽為信に至る系譜や、南部氏からの独立の経緯などについて、津軽氏の立場を正当化し、有利にするような記述がなされる傾向がある。大浦政信に関する記述、特に近衛家血縁説 や、為信の祖父としての位置づけなどは、この編纂意図を十分に考慮して解釈する必要がある。一部には「津軽一統志、津軽家の偽書にして正史に非ず」といった厳しい評価も存在する。したがって、『津軽一統志』の記述を利用する際には、他の史料との比較検討や、記述の内部矛盾などを精査する史料批判が不可欠である。

- 『永禄日記』 : 津軽山崎家に伝わったとされる文書で、戦国時代末期の津軽地方の動向を知る上で貴重な史料とされる。しかし、大浦政信が活動した天文年間(1532年~1555年)に関する直接的な記述は、提供された資料の範囲では多く確認できない。例えば、 は津軽為信による石川城攻撃(元亀2年、1571年)に関するものであり、政信の和徳城攻めとは時期が異なる。また、 や は堀越城や為信の登場に関する記述であり、天文10年の和徳城攻めに関する『永禄日記』の具体的な記述は、現時点では確認されていない。

- 『寛永諸家系図伝』 : 江戸幕府によって編纂された大名・旗本の系譜集であり、大浦氏(津軽氏)の系譜も収録されている。政信の死去年に関する情報源の一つとして挙げられている。幕府の公式記録としての性格を持つが、各家から提出された情報に基づいており、必ずしも全てが客観的な事実を反映しているとは限らない点に留意が必要である。

- 『弘前市史』などの地方史料 : 近代以降に編纂された市史や町史は、先行研究や諸史料を集成しており、大浦政信に関する情報を得る上で有用である。弘前市立図書館のADEAC(デジタルアーカイブシステム)で公開されている『弘前市史』の通史編や資料編の抜粋には、政信の戒名、近衛家との関係、大浦城、戦死の日付などについての言及が見られる。これらの史料は、既存の情報を整理・分析する上で価値が高いが、元となった原史料の解釈や取捨選択が含まれるため、可能であれば参照元となった原史料を確認することが望ましい。

- 南部氏側史料の不在 : 今回の調査で提供された資料の中には、南部氏側の視点から大浦政信や当時の大浦氏の動向を詳細に記したものは少ない。南部氏側の記録(例えば『奥南旧指録』など)との比較検討ができれば、より多角的な理解が可能になるが、現状では津軽側の史料に情報が偏っている点に留意が必要である。提供された『奥南旧指録』関連の断片 は、政信に直接言及するものではなかった。

【表2】主要史料における大浦政信関連記述比較

|

史料名 |

編纂時期・背景 |

政信の出自・系譜 |

主な事績(和徳城攻め等) |

人物評価・逸話 |

特記事項(信頼性、偏向等) |

|

『津軽一統志』 |

江戸中期・津軽藩による編纂 |

近衛尚通の子、為信の祖父 |

和徳城攻めで戦死 |

具体的な評価は不明瞭だが、為信に繋がる重要な祖先として位置づけ |

津軽氏正当化の意図。偽書説も存在 |

|

『寛永諸家系図伝』 |

江戸初期・幕府による編纂 |

大浦光信の子または孫 |

天文10年死去 |

記載乏しい |

諸家提出の系図に基づく |

|

『弘前市史』 |

近代以降・弘前市による編纂 |

大浦光信の子または孫、3代目城主 |

天文10年和徳城攻めで戦死 |

病弱な為則の父 |

諸史料の集成・解釈を含む |

|

「橘氏系人物事典」(ウェブサイト) |

現代・個人研究か |

大浦盛信の甥、金沢光信の子 |

天文10年和徳城攻めで小山内満春を討つも永春の反撃で森岡為治と共に戦死 |

|

複数の系譜説を提示 |

系譜に関する諸説の整理と検討(特に津軽氏の系譜との関連において)

大浦政信の系譜、特に後の津軽為信との関係については、複数の説が錯綜しており、津軽氏による歴史的正当化の意図が深く関わっていると考えられる。

- 大浦光信との関係 : 政信は、大浦氏の始祖とされる大浦光信の子、または孫とされている。

- 子 : 政信の子としては、大浦為則と大浦守信の名が挙げられる。

- 大浦守信の実在性 : この守信は、津軽為信の実父とされる人物である。しかし、津軽氏側の資料以外にその存在を確認できる記録が乏しく、また没年にも異説が多い。さらに、為信自身が南部氏の庶流である久慈氏(くじし)の出身であるという説(後述)が存在することから、津軽氏が南部氏と為信との直接的な血縁関係を否定し、大浦氏の正統な後継者としての為信像を創り上げるために、守信という人物を系譜上に創作したのではないか、という説が有力視されている。「津軽氏が南部氏と為信との血縁関係を否定するために作られた架空の人物とする説もある」 との指摘は、この問題を端的に示している。この説が正しい場合、政信は為信の「公式上の祖父」ではあっても、実際の血縁関係とは異なることになる。

- 津軽為信との関係 : 津軽家の公称系図では、政信は為信の祖父とされている。しかし、為信の出自については、南部氏支族で下久慈城主であった久慈氏の出であるとする説が根強く存在する。南部氏側の資料には、為信が南部氏の一族であったことを示唆する記述も見られる。この久慈氏出身説が事実であれば、政信と為信の間に直接的な血縁関係は存在しないことになる。

- 近衛家血縁説の再検討 : 第一章で詳述した通り、政信が関白近衛尚通の子であるとする説は、史実としての蓋然性は低く、むしろ津軽為信が中央政界での影響力を確保し、自らの出自を権威付けるために利用した、あるいは創り上げた系譜である可能性が極めて高い。

これらの諸説を総合的に勘案すると、大浦政信の系譜上の位置づけは、津軽為信の登場とその後の津軽藩の成立という歴史的背景の中で、多分に政治的な意図によって形成された側面が強いと言える。

【表3】大浦政信 関係系図(諸説併記)

Mermaidによる関係図

注:上図は諸説を簡略に示したものであり、詳細な親子関係や養子関係の複雑さを完全に表現するものではありません。特に為信の系譜については諸説あります。

今後の研究への展望

大浦政信の実像をより深く理解するためには、いくつかの研究課題が残されている。

- 南部氏側史料のさらなる発掘と分析 : 現状では津軽側の史料に情報が偏っているため、南部氏側の記録から、当時の大浦氏(特に政信の時代)がどのように認識されていたのかを明らかにすることが重要である。これにより、一方的な視点に偏らない、より客観的な歴史像の構築が期待できる。

- 「わがままで家臣に信望がなかった」「戦死の事実を味方が知らずに退却した」といった逸話の典拠の特定と信憑性の検証 : これらのネガティブな評価や特異な逸話が、どのような史料や伝承に基づいているのかを突き止める必要がある。典拠が明らかになれば、その史料の性格や成立背景を分析することで、逸話の信憑性や、それが形成された意図について考察を深めることができる。

- 天文年間の津軽地方における在地領主間の勢力関係に関する総合的研究 : 文献史料だけでなく、考古学的な成果(大浦城跡 や和徳城跡 などの城館跡の発掘調査)も積極的に取り入れ、当時の津軽地方における在地領主間の具体的な勢力関係や社会構造を復元する研究が望まれる。これにより、政信の活動した時代背景がより明確になり、彼の行動原理や歴史的意義についての理解も深まるであろう。

これらの研究課題に取り組むことで、大浦政信という一人の武将を通じて、戦国時代の津軽地方史の解明が一層進むことが期待される。

終章:大浦政信研究の総括

本報告書では、戦国時代の武将・大浦政信について、現存する史料に基づき、その生涯、出自、事績、人物像、そして歴史的評価を多角的に検証してきた。

明らかになった大浦政信の実像を要約すると、以下のようになる。彼は大浦氏の一族として大浦城主を務め、天文10年(1541年)に和徳城攻めで小山内氏と戦い、奮戦の末に戦死した武将である。しかし、その出自、特に後の津軽為信との系譜関係については、津軽氏による歴史的正当化の意図が複雑に絡み合い、複数の説が存在する。近衛家との血縁説や、為信の直接の祖父とする系譜は、史実というよりも政治的な創作である可能性が高い。人物像に関しては、具体的な史料が乏しく、特に「わがままで家臣に信望がなかった」といった否定的な逸話については、その典拠が不明な点が多い。

歴史における政信の位置づけを考えると、彼は津軽地方の戦国史において、津軽為信登場以前の大浦氏の動向を示す一人物として重要である。しかし、その生涯の多くは依然として不明な点に包まれている。政信の存在は、後の津軽氏の歴史叙述の中で、藩祖・為信の出自を権威づけるための「祖先」として、ある意味で利用された側面が強いと言わざるを得ない。

史料の制約から、政信個人の能力や性格について断定的な評価を下すことは困難である。しかし、和徳城攻めにおける敗死という結果は、当時の津軽において大浦氏の勢力がまだ盤石ではなく、地域内の勢力争いが極めて厳しいものであったことを示唆している。彼の死とそれに続く大浦氏の不安定な状況は、後の津軽為信の台頭という歴史の大きな転換への間接的な布石となった可能性も否定できない。

大浦政信に関する研究は、津軽地方の戦国時代史、特に津軽氏成立前夜の動向を理解する上で不可欠である。今後、未発見史料の探索や、既存史料のより緻密な分析、さらには考古学的知見との融合などを通じて、その実像がより明らかにされることが期待される。