大田原資清

大田原資清:那須七党の一員。大関・福原氏を掌握し、那須家中で実権を握る。大田原城を築城し、大田原氏の近世大名化の礎を築いた。

大田原資清:戦国下野における知謀と覇業

1. はじめに

本報告書は、戦国時代の下野国那須郡において、那須七党の一つである大田原氏の勢力を飛躍的に拡大させ、後世の大田原藩の礎を築いた武将、大田原資清(おおたわら すけきよ)の生涯と事績について、現存する史料・資料に基づき、多角的かつ詳細に分析・考察することを目的とする。利用者が既に有する「那須七党の一員、大田原城主、大関増次を討ち子・高増に大関家を継がせたこと、娘を主君・那須政資の側室とし那須家中で勢力を築いた」といった知識を包含しつつ、それを大幅に超える情報を提供し、資清の人物像、戦略、および歴史的意義を明らかにすることを目指す。

資清が生きた15世紀末から16世紀中葉の関東地方、特に下野国は、諸氏の抗争が絶えず、下剋上が横行する激動の時代であった。このような時代背景の中で、資清は一地方武将としての枠を超え、那須氏内部の権力構造、さらには周辺勢力との関係性にも大きな影響を与える存在となった。本報告書では、彼の出自から権力掌握、そして後世に残した遺産に至るまでを丹念に追うことで、その実像に迫る。

2. 大田原資清の出自と那須の情勢

大田原資清の理解のためには、まず彼が属した大田原氏の成り立ちと、当時の那須地方の複雑な政治状況を把握する必要がある。

大田原氏の系譜と那須七党における位置づけ

大田原氏の家伝によれば、その祖は武蔵国阿保郷に住した備前守忠清とされ、その子孫が後に下野国那須郡大俵村に移り住み「大俵氏」を称したという 1 。そして、14代当主である資清の代に「大田原氏」へと改姓したと伝えられている 1 。大田原氏は、中世以来、那須氏の有力な家臣団である那須七党(那須七騎とも称される)の一角を占めていた 1 。那須七党は、那須宗家を支える重臣として、また時には宗家の意向をも左右する実力を持つ国人領主の集まりであり、大田原氏もその中で重要な役割を担っていた。資清の父は、大俵胤清(おおたわら たねきよ)である 3 。資清は文明18年(1486年)に、この胤清の子として生を受けたとされる 3 。

「大俵」から「大田原」への改姓は、単なる表記の変更に留まらず、一族の新たな出発や勢力拡大への強い意志、あるいは心機一転の決意を示す象徴的な行為であった可能性が考えられる。資清の生涯における勢力拡大期とこの改姓が重なるならば、そこには単なる偶然以上の意味を見出すことができ、新たな本拠地となる大田原城との関連も推測される。

資清登場時の那須家中の状況

資清が歴史の表舞台に登場する頃の那須氏は、上那須家と下那須家に分裂し、内部抗争を繰り返していた。資清は当初、上那須家の当主であった那須資親に仕えていた 1 。資親には長らく実子がおらず、結城政朝の次男・資永を養子に迎えていたが、後に実子・資久が誕生すると、家中は後継者問題で揺れることとなる。

資清はこの家督争いに深く関与する。永正11年(1514年)、資清は資親の命を受け、資永が籠る福原城を攻め滅ぼした。しかし、その際に資永の謀略によって資久が連れ去られ惨殺されるという悲劇が起こり、結果として資親の死後、那須氏は下那須家によって統一される方向へと進んだ 1 。『那須記』には、この資永討伐の際に、大田原出雲守(胤清か)とその子・備前守資清が関与し、特に資清が「資親の御遺言黙止がたく存じ候」と強く主張し、討伐を主導したと記されている 5 。この記述は、資清が若年の頃から那須家の重要な局面に主体的に関与し、強い意志をもって行動していたことを示唆している。那須家の内紛という混乱状況を、自らの影響力を拡大する機会として捉えていた可能性も否定できない。

那須七党という枠組みは、那須宗家への共同奉仕という側面と同時に、各氏間の潜在的な競争関係も内包していた。資清のその後の台頭は、この七党内の既存のパワーバランスを大きく揺るがすものであり、主家である那須氏の統制力の弱体化もその背景にあったと考えられる。

表1: 大田原資清 略年譜

|

年代 |

出来事 |

典拠 |

|

文明18年 (1486) |

大俵胤清の子として誕生 |

3 |

|

永正11年 (1514) |

那須資永討伐に関与 |

1 |

|

1510年代後半~ |

(推定)大関・福原氏との争いに敗れ、越前へ遁走 |

1 |

|

天文11年 (1542) |

那須へ帰還、大関増次を討伐 |

6 |

|

天文12年 (1543) |

大田原城築城を開始(天文14年説もあり) |

1 |

|

天文20年 (1551) |

那須高資死後、那須資胤を擁立し実権掌握 |

1 |

|

永禄3年 (1560) |

死去 |

3 |

表2: 大田原資清 主要関係人物

|

分類 |

人物名 |

関係性・備考 |

典拠 |

|

一族 |

大俵胤清 (おおたわら たねきよ) |

父 |

3 |

|

|

體翁麟道 (たいおう りんどう) |

兄、光真寺開山 |

10 |

|

|

大関高増 (おおぜき たかます) |

長男、大関氏を継承、後の黒羽藩祖 |

7 |

|

|

福原資孝 (ふくはら すけたか) |

次男、福原氏を継承 |

1 |

|

|

大田原綱清 (おおたわら つなきよ) |

三男、大田原氏家督を継承 |

6 |

|

|

娘 (氏名不詳) |

那須政資側室、那須資胤の母 |

1 |

|

主君/関連那須氏 |

那須資親 (なす すけちか) |

初期の主君(上那須家) |

1 |

|

|

那須政資 (なす まさすけ) |

主君、資清の娘婿(舅) |

1 |

|

|

那須高資 (なす たかすけ) |

主君、後に資清と対立 |

1 |

|

|

那須資胤 (なす すけたね) |

資清の甥(娘の子)、資清により擁立された那須家当主 |

1 |

|

敵対/被影響下 |

大関宗増 (おおぜき むねます) |

資清を讒言、大関増次の父 |

1 |

|

|

大関増次 (おおぜき ますつぐ) |

資清に討伐される |

7 |

|

|

福原資安 (ふくはら すけやす) |

資清を讒言 |

1 |

|

その他 |

朝倉孝景 (あさくら たかかげ) |

(逸話)越前亡命中の庇護者とされる |

15 |

|

|

佐久山義隆 (さくやま よしたか) |

(逸話)資清の娘婿、資清の遺言により謀殺されたとされる |

12 |

3. 雌伏と再起:越前への遁走から帰還まで

大田原資清の生涯において、越前への遁走とそこからの帰還は、彼の不屈の精神と後の飛躍を準備する重要な期間であった。

対立と敗北

那須七騎の一角を占める大関氏の当主・大関宗増と福原氏の福原資安は、資清の台頭を警戒し、那須宗家に讒言したと伝えられる 1 。これにより資清は窮地に立たされ、両氏を攻略しようと試みるも、戦いに敗れてしまう。結果、資清は出家し、遠く越前国へと逃れることを余儀なくされた 1 。一部の伝承によれば、この時資清は22歳であったという 15 。この敗走の際、大田原勢は士気が高く善戦したものの、最終的に資清とその妻子は城を抜け出すことに成功したとされ、これは単なる潰走ではなく、再起を期した戦略的撤退であった可能性を示唆している 16 。

越前での潜伏生活と朝倉孝景との出会い

越前での潜伏生活については、詳細な史料は乏しいものの、『那須記』の異聞や巷間に流布する話として、興味深い逸話が伝えられている。それによれば、資清は越前永平寺に身を寄せ、そこで越前福井城主であった朝倉孝景と運命的な出会いを果たしたとされる 15 。孝景は多くの僧侶の中にいた資清の非凡な風格を見抜き、声をかけたとされる。二人は身分を超えて深く語り合い、資清は孝景に対し、関東の兵法について「ただ進退、時機に応ずるのみ」と述べ、また孝景の武力に頼る政治を諌めるなど、その見識の高さで孝景に感銘を与えたという 15 。

この出会いがきっかけとなり、資清は朝倉家の食客として迎えられ、妻子と共に城下で暮らし、男子(後の大関高増か)も授かったとされている 15 。この逸話の歴史的信憑性については慎重な検討が必要である。物語性が強く、後世の創作である可能性も否定できない。しかし、資清が越前の地で何らかの有力者の庇護を受け、再起のための人脈を形成し、あるいは他国の統治や武将のあり方を学ぶ機会を得た可能性は十分に考えられる。戦国時代において、敗れた武将が他国に亡命し、有力者の庇護下で再起の機会を窺う例は決して珍しいことではない。

帰還と旧領回復

雌伏の時は長く続いた。天文11年(1542年)、資清は那須への帰還を果たす。実に23年間 12 、あるいは24年間 15 もの歳月が流れており、当時46歳になっていたとされる 15 。帰還の直接的なきっかけは、那須家中の混乱であった。大関宗増の増長が目に余り、那須資房(あるいは那須政資)が資清の力を頼って呼び戻したと伝えられている 12 。妻の実家である金丸家からの使者や、旧家臣たちも資清のもとを訪れ、那須の状況を伝えていたという 15 。

故郷に戻った資清は、積年の経験と人脈を活かし、速やかに旧領を回復し、再び那須の地に確固たる足場を築くことに成功した 1 。

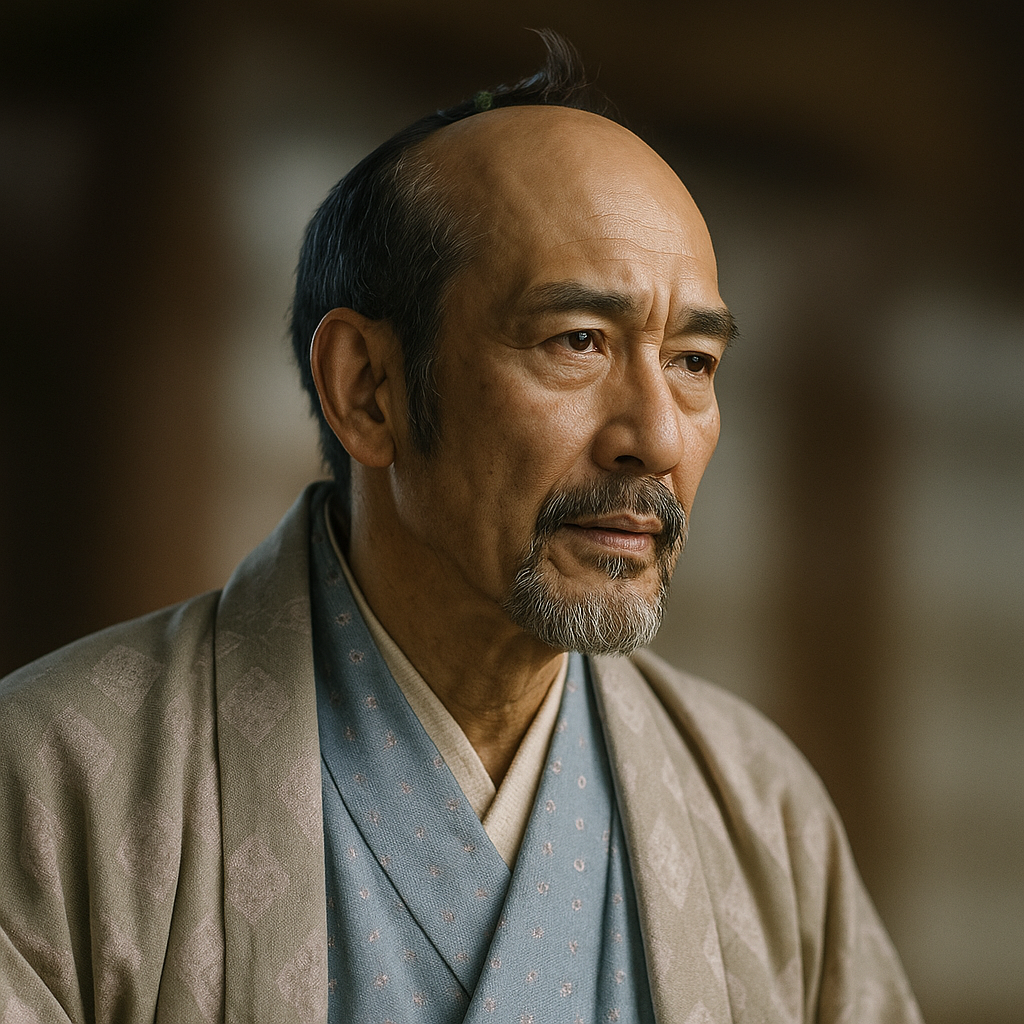

この越前での経験は、資清にとって単なる雌伏の期間ではなく、戦略や人間関係を練り上げる貴重な機会となったであろう。朝倉孝景との逸話が全て史実でなくとも、他国の情勢を見聞し、異なる価値観に触れることは、彼の視野を大きく広げたに違いない。また、金丸家などを通じて故郷との連絡を保ち、情報収集を怠らなかったことは、帰還のタイミングを見極める上で極めて重要であったはずだ。大田原市に残る資清の「僧形鎧姿」の肖像画 6 は、この出家し越前へ逃れた経験を色濃く反映しているものと考えられ、一度は俗世を離れた(あるいはそう見せかけた)人物が、再び武将として返り咲いた彼の複雑な経歴を象徴しているのかもしれない。

4. 権謀術数:大関・福原両氏の掌握

越前から帰還した大田原資清は、かつて自らを苦境に陥れた大関氏、福原氏に対し、周到かつ大胆な手段をもってその影響力を削ぎ、実質的な支配下に置くことに成功する。これは、彼の謀将としての一面を如実に示す事績である。

大関増次討伐 (1542年)

帰還を果たした資清の最初の大きな行動は、宿敵大関氏への攻撃であった。天文11年(1542年)、資清は、かつて父・大関宗増の讒言によって追放された恨みを晴らすべく、宗増の子である大関増次を標的とする 7 。増次が少人数で鷹狩りに出たという情報を掴んだ資清は、この好機を逃さず奇襲をかけた。増次は石井沢(現在の栃木県大田原市付近か)で応戦するも衆寡敵せず、討ち死にした 6 。享年25であった 7 。この増次討伐は、単なる私怨を晴らす行為に留まらず、大関氏の弱体化と、ひいてはその乗っ取りまで視野に入れた、資清の冷徹な計算に基づく戦略的行動であったと言える。

大関高増による大関氏継承

嫡男・増次を失った大関宗増は、後継者不在という深刻な事態に直面する。この状況を巧みに利用したのが資清であった。宗増は、資清の長男・高増(たかます、後の大関美作守高増)を養子として迎え入れ、大関氏の名跡を継がせることを余儀なくされた 1 。高増は大関氏の当主となり、後に黒羽藩の藩祖としてその名を残すことになる 9 。これにより、大田原氏は宿敵であった大関氏を実質的な影響下に置くことに成功し、那須郡における勢力図を大きく塗り替えた。

福原資孝による福原氏継承

資清の権謀術数は大関氏掌握に留まらなかった。彼は次に、かつて大関氏と共に自身を追放した福原氏にもその手を伸ばす。資清は、主君である那須政資の命であると称し、自身の次男・資孝(すけたか)を福原氏の養子として送り込み、福原資孝と名乗らせた 1 。これにより、福原氏もまた大田原氏の影響下に組み込まれることとなった。「主君の命」という大義名分を掲げることで、周囲の反発を抑えつつ自らの実利を得るという、高度な政治的駆け引きがここにも見て取れる。

娘の那須政資への入輿

さらに資清は、那須宗家との関係強化にも余念がなかった。彼は自らの娘を那須家当主・那須政資の側室として入輿させ、この娘は後に那須資胤(すけたね)を産むことになる 1 。これにより、資清は那須宗家と強固な姻戚関係を築き上げ、那須家中における発言力を一層強固なものとした。

これらの大関氏、福原氏の掌握と那須宗家への食い込みは、資清の卓越した戦略眼と、目的達成のためには手段を選ばない非情さ、そして血縁と養子縁組を巧みに利用する戦国武将としての典型的な手法を効果的に用いた結果であった。武力による制圧だけでなく、婚姻や養子縁組を通じた「ソフトパワー」とも言うべき方法で、支配構造を着実に構築していったのである。

表3: 大田原氏による那須主要氏族の掌握状況(資清の時代)

|

対象氏族 |

掌握方法 |

結果 |

典拠 |

|

大関氏 |

当主・大関増次を討伐後、資清の長男・高増を養子とし家督を継承させる |

大関氏を大田原氏の影響下に置く |

1 |

|

福原氏 |

主君・那須政資の命と称し、資清の次男・資孝を養子とし家督を継承させる |

福原氏を大田原氏の影響下に置く |

1 |

5. 大田原城築城と勢力基盤の確立

大関・福原両氏を巧みに掌握し、那須家中に確固たる地位を築いた大田原資清は、次なる一手として新たな本拠地の構築に着手する。これが、後の大田原氏の拠点として、そして近世大田原藩の藩庁として歴史を刻むことになる大田原城の築城である。

大田原城の築城

資清は、天文12年(1543年) 1 、あるいは天文14年(1545年) 8 に、それまで本拠としていた水口居館(みなくちきょかん、現在の栃木県大田原市町島)から拠点を移し、新たに大田原城を築いた 1 。築城地として選ばれたのは、下野国を南北に貫く重要な交通路である奥州街道に面し、蛇尾川西岸に位置する高台という、戦略的にも極めて優れた場所であった 1 。この大田原城は、以後、慶応4年(1868年)の戊辰戦争で一部焼失するものの、明治4年(1871年)の廃藩置県に至るまで、約330年間にわたり大田原氏の居城としてその役割を果たし続けることになる 8 。

城の構造と戦略的重要性

大田原城は、本丸を中心に、二の丸、三の丸を配し、その外側には北曲輪、西曲輪、さらには馬場や作事場などを備えた、複郭式の平山城であったと伝えられている 18 。この堅固な城は、領国支配の中心であると同時に、軍事行動の拠点としても重要な機能を果たした。

資清が選定したこの地の戦略的価値は、後世の権力者によっても高く評価されている。例えば、関ヶ原の戦いの直前には、徳川家康が会津の上杉景勝への備えとして、大田原城の急ぎの修築を命じている 18 。さらに江戸時代に入り、三代将軍徳川家光は、奥州諸藩への睨みを利かせるため、常に玄米千石を城中に貯蔵させていたという記録も残っている 18 。これらの事実は、資清の築城における地理的戦略眼の確かさを物語っている。奥州街道という大動脈を抑えることは、物流、情報伝達、そして軍隊の移動路を掌握することに繋がり、地域支配において極めて有利な条件をもたらした。水口居館からの移転は、守勢から攻勢へ、あるいはより広域な支配体制の確立へと、資清の戦略が大きく転換したことを象徴しているとも言えよう。

また、新たな城の築城は、大田原氏の増大した権力を内外に誇示する象徴的な行為でもあった。堅固な城郭は、領民に対しては庇護と安心を、そして敵対勢力に対しては威圧と警戒を与えるものであり、資清の支配体制を視覚的にも物理的にも強化する役割を果たした。

菩提寺・光真寺の創建

資清は、大田原城築城とほぼ同時期の天文14年(1545年)に、大田原氏一族の菩提寺として光真寺(現在の栃木県大田原市山の手)を創建した 10 。開山には、資清の実兄であり、長興寺の三代目住職であった體翁麟道大和尚を迎えた 10 。寺号である「光真寺」は、資清の父母の戒名からそれぞれ一文字ずつ取って命名されたと伝えられている 10 。菩提寺の創建は、一族の結束を固め、祖先崇拝を通じて家系の永続性を祈願するものであり、武家の精神的安定と権威付けに寄与する重要な行為であった。特に、実兄を開山としたことは、資清が一族内の調和を重視し、宗教的権威をも自らの支配体制の安定化に利用しようとした深慮遠謀の現れとも解釈できる。

6. 那須家中の実力者:資胤擁立と那須家の内政干渉

大田原城を築き、大関・福原両氏を影響下に置いた大田原資清は、那須家中にあって他の追随を許さない実力者としての地位を確立していく。その権勢は、ついに那須宗家の家督相続にまで深く介入し、自らの意のままに当主を擁立するに至る。

那須高資との関係悪化と喜連川五月女坂の戦い

那須家の家督が那須政資(資清の娘婿)からその子・那須高資に継承されると、新たな当主である高資は、強大化する大田原氏の影響力を警戒し、これを排除しようとする動きを見せ始めた 1 。資清にとって、これは自らの権力基盤を揺るがしかねない危険な兆候であった。

しかし、このような那須家内部の緊張関係を抱えつつも、対外的には那須家臣団として結束して戦う場面も見られた。天文18年(1549年)9月、下野国喜連川五月女坂において、那須氏は宿敵である宇都宮氏の軍勢と激突する(喜連川五月女坂の戦い)。この戦いには、大田原資清をはじめ、彼の影響下にある大関氏、福原氏など那須七騎の主要な武将たちが参陣し、宇都宮勢を打ち破って勝利を収めた 1 。資清の三男であり、後に大田原家の家督を継ぐことになる大田原綱清は、この戦いが初陣であり、戦功を挙げたと伝えられている 13 。この勝利は、那須家中の武将たちの結束力を示すと同時に、その中核に資清とその一族がいたことを示唆している。

那須資胤の擁立と実権掌握

那須高資と大田原資清の間の緊張関係は、思わぬ形で終結を迎える。天文20年(1551年)、那須高資は、宇都宮氏の重臣である芳賀高定が仕掛けた誘計に乗り、千本氏の当主・千本資俊によって千本城にて謀殺されてしまったのである 1 。

主君の突然の死という混乱状況は、資清にとって千載一遇の好機となった。彼はこの機を逃さず、那須政資と自らの娘(政資の側室)の間に生まれた子であり、自身の甥にあたる那須資胤を新たな那須家当主として擁立した 1 。これにより、資清は那須家の後見人として、家中における実権を完全に掌握するに至った。「資胤が那須家の家督を継いだ為、資清の勢力が益々強まりました」との記録 3 は、この状況を端的に示している。これは、長年にわたる布石(娘の入輿、大関・福原両氏の掌握など)が結実し、那須家を事実上コントロールするに至った、まさに戦国時代の下剋上の一つの完成形であった。

佐竹氏との関係

資清が那須家中で実権を握るようになると、その影響力は対外関係にも及んだと考えられる。史料 20 によれば、資清(詠存という名でも呼ばれた)が、白幡城(大関氏の拠点)にいた子の大関高増に対し、高増が烏山城(那須宗家の居城)へ登城したことを称賛し、自らも登城する旨を伝える書状の存在が示唆されている。また、同時期に常陸国の有力大名である佐竹義昭が、家臣の松野丹波守に烏山城の那須氏への使者を依頼した書状も言及されている 20 。これらの断片的な情報からは、資清あるいはその影響下にある大関高増が、那須家の外交においても重要な役割を担い、佐竹氏のような周辺の有力大名との交渉窓口として機能していた可能性がうかがえる。これは、那須宗家の権威が相対的に低下し、大田原・大関ラインが実質的な外交を担っていたことを示唆しているのかもしれない。

資清の権力は、自身の軍事力、大田原城という戦略的拠点、大関・福原という実質的な分家勢力、そして那須宗家との強固な姻戚関係と後見という立場、これら複数の要素が複雑に絡み合い、多層的に構築されたものであった。この盤石な権力基盤こそが、彼の那須家中における圧倒的な影響力を保証し、その後の大田原氏の発展を可能にしたと言えよう。

7. 資清の人物像:謀将としての評価

大田原資清の生涯を辿ると、単なる勇猛な武将というだけでは捉えきれない、複雑で多面的な人物像が浮かび上がってくる。特に、目的のためには手段を選ばない冷徹な謀略家としての一面は、彼の事績の随所に見て取れる。

謀略家としての一面

ある史料 12 は、資清を「謀略の多い武将」と明確に評価している。さらに衝撃的なのは、その臨終の際の逸話である。資清は大関高増らを枕頭に呼び、大田原一門のさらなる勢力拡大のため、資清自身の娘婿であり、名将として知られた佐久山義隆を殺害するよう遺言したという。そして、高増、福原資孝、大田原綱清の三兄弟は、父の遺言通りに佐久山義隆を暗殺し、これが大田原一門の那須家中における一層の権力保持に繋がったとされている 12 。この遺言と暗殺が歴史的事実であるか否かについては、史料の性格(例えば『那須記』のような軍記物語に由来する記述である可能性)を考慮し、慎重な検討を要する。しかし、少なくとも資清が目的達成のためには肉親の情をも断ち切る非情な決断も辞さない人物として認識されていた可能性、あるいはそのような風評が立つほどに彼の権謀術数が際立っていたことを示していると言えよう。

また、資清の長男であり、大関氏を継いだ大関高増も「戦国でも屈指の謀略家」と評されることがある 21 。高増のこの資質は、父である資清から受け継いだもの、あるいはその薫陶によるものと考えることもできるかもしれない。

合戦における指揮官として

一方で、資清は単なる謀略家ではなく、戦場においては優れた指揮官でもあった。「合戦でも猛将と称された」との評価 12 も残されている。前述の喜連川五月女坂の戦いにおける勝利 1 など、実際の合戦での具体的な戦功は、彼の戦略・戦術能力の高さを証明している。武力と知略を巧みに使い分け、困難な状況を打開し、着実に勢力を拡大していったと考えられる。

「僧形鎧姿」の肖像画

大田原市指定有形文化財(歴史資料)として、龍泉寺に所蔵されている「紙本著色 大田原資清と一族の肖像画」 6 の中で、資清は特徴的な「僧形鎧姿(そうぎょうよろいすがた)」で描かれている。この姿は、かつて彼が経験した越前への出家と遁走の経緯を直接的に反映しているものかもしれない。あるいは、仏門への帰依心と武将としての勇猛さを併せ持つ彼の複雑な内面性を象徴しているのか、または、自らを特異な存在として印象づけるための戦略的な自己演出であった可能性も考えられる。この肖像画は、単なる記録を超えて、資清自身あるいは後世の人々が彼をどのように記憶し、伝えようとしたかという意図を読み解く鍵となるかもしれない。

内政手腕

資清の具体的な内政に関する詳細な史料は、現在のところ多くは見られない。しかし、新たな本拠地として大田原城を築城し、その周辺に城下町の基礎を形成したことは、彼が単に軍事的な征服者であるだけでなく、領国経営にも高い意識を持っていたことを示唆している( 17 は後の時代の城下町の様子を伝えるものだが、その起源は資清の築城に遡る)。また、『那須記』の記述として、資清の子・大関高増が自らの領内に動員令を発し、土豪や野武士、さらには農村の地侍層までを組織下に置いていたことが記されている 22 。これは大関氏の軍事力の源泉であるが、父である資清も同様の領国支配体制や兵力動員システムを構築し、運用していた可能性は十分に考えられる。

総じて、大田原資清は、感傷や旧来の道徳観に囚われることなく、現実的な権力獲得と一族の繁栄を最優先する冷徹なリアリストであったと言えるだろう。佐久山義隆暗殺の逸話が事実であれば、その非情さは際立っているが、それは同時に、戦国乱世を生き抜き、勝ち残るために必要とされた資質の一つであったのかもしれない。

8. 晩年、死、そして遺産

那須家中に絶対的な権力を確立し、大田原氏の勢力を飛躍的に拡大させた大田原資清。その晩年から死、そして彼が後世に残したものは、戦国武将としての彼の生涯を総括する上で極めて重要である。

晩年の動向

那須資胤を那須家当主として擁立した後、資清はその後見人として、那須家中で最大の発言力を保持し続けたと考えられる。具体的な晩年の事績に関する詳細な史料は乏しいものの、彼が築き上げた権力構造の維持と、次世代への円滑な継承体制の整備に心血を注いだと推測される。息子たちを要衝に配置し、一族の結束を固めることで、自らの死後も大田原氏の安泰を図ろうとしたであろう。

死没

大田原資清は、永禄3年(1560年)にその波乱に満ちた生涯を閉じた 3 。彼の墓所は、自らが創建した栃木県大田原市山の手にある光真寺とされている 10 。ただし、孫である大田原晴清の墓所が光真寺にあることは明確であるが 23 、資清自身の墓が同寺にあることは、菩提寺であることから強く推測されるものの、直接的な一次史料による確証は今後の研究課題とも言える。

家督相続

資清の死後、大田原氏の家督は三男である大田原綱清(つなきよ)が継承した 6 。綱清は、父・資清が築き上げた基盤の上に立ち、兄である大関高増(大関氏当主)や福原資孝(福原氏当主)と緊密に連携を取りながら、那須家中にあって大田原一門の影響力を維持し続けた。天正13年(1585年)には、那須資晴(資胤の子)と共に参戦した薄葉ヶ原の戦いで、塩谷義綱・宇都宮国綱の連合軍を打ち破る武功を挙げている。さらに同年暮れには、資晴の許しを得て、兄たちと図り、那須家中の有力者であった千本資俊・資政父子を謀殺し、その遺領を分配するなど、父・資清譲りの戦略性と、時には非情な決断も辞さない側面を見せている 13 。資清が構築した後継体制と息子たちの連携は、彼の死後も大田原氏の勢力維持に大きく貢献した。

大田原氏のその後と資清の遺産

大田原資清が一代で築き上げた勢力基盤は、その子孫たちに確実に引き継がれ、大田原氏は戦国乱世を巧みに生き抜いていく。資清の孫(綱清の子)にあたる大田原晴清の代には、豊臣秀吉による小田原征伐(天正18年・1590年)に際して、主家の那須氏が参陣しなかったのに対し、晴清は独自に小田原に参陣した。この功績により、晴清は秀吉から7千石余の所領を安堵された 1 。さらに慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおいては東軍に与し、戦後、徳川家康から5千石を加増され、合計1万2千石余を領する大名となり、下野国に大田原藩を立藩するに至った 1 。

大田原藩は、その後石高の変動はあったものの、小藩ながら外様大名として明治維新まで存続した 1 。これは、戦国時代という激動の時代にあって、大田原資清が発揮した卓越した戦略、巧みな権力掌握、そして強固な勢力基盤の構築という「創業」の功績なくしてはあり得なかったであろう。彼の生涯は、まさに大田原氏における「中興の祖」、あるいは実質的な「創業者」としての評価に値する。彼がいなければ、大田原氏が近世大名として歴史に名を刻むことは極めて困難であったに違いない。

資清の評価は、時代や参照する史料(例えば『那須記』のような軍記物語か、より客観性を重視する記録か)によって、その強調点に濃淡が生じる可能性がある。謀略に長けた将としての一面が際立たされることもあれば、一族を未曾有の隆盛に導いた英雄として称賛されることもあるだろう。しかし、彼が残した具体的な結果、すなわち大田原氏の発展と存続という事実は、揺るぎない歴史的遺産と言える。

9. おわりに

大田原資清は、15世紀末から16世紀中葉という戦国時代の激動期に、下野国那須地方を舞台として目覚ましい活躍を見せた武将であった。彼の生涯は、逆境からの不屈の再起、敵対勢力の巧みな無力化と掌握、戦略的拠点の確保、そして主家である那須氏をも凌駕するほどの強大な影響力の確立という、まさに戦国武将の典型的な成功譚を体現していると言えよう。

資清は、卓越した戦略眼と、時には非情とも言える権謀術数を駆使し、那須七党の一角に過ぎなかった大田原氏を、那須郡随一の実力者にまで押し上げた。その過程で示された、大関氏・福原氏の乗っ取りに見られるような周到な計画性、大田原城築城における地理的・戦略的洞察力、そして那須宗家の家督問題に介入し自らの意のままに当主を擁立する政治的手腕は、同時代の武将の中でも際立っていた。

彼の行動は、単に一代の栄華に終わらず、那須地方の勢力図を恒久的に塗り替え、その子孫である大田原氏が近世大名へと発展するための強固な礎を築いた点に、大きな歴史的意義が見出される。資清が築いた大田原城と、そこから発展した城下町は、現代の栃木県大田原市の都市形成にも繋がる重要な歴史的遺産となっている。

大田原資清に関する一次史料は、残念ながら豊富とは言えない。しかし、『那須記』に代表される軍記物語の記述を批判的に分析し、現存する古文書の断片や、菩提寺である光真寺の由緒、さらには大田原城跡などの考古学的知見を丹念に組み合わせることで、今後も彼の人物像や具体的な戦略について、より詳細な解明が進むことが期待される。特に、彼が越前で過ごしたとされる期間の具体的な動向や、そこで培われた人脈、そして彼の情報収集能力や外交戦略の実態については、さらなる研究の余地が残されている。

大田原資清という武将の生涯は、戦国時代という時代の特質、すなわち下剋上の風潮、実力主義、そして生き残りをかけた熾烈な権力闘争を色濃く反映している。彼の知謀と覇業は、地方史の枠を超え、戦国時代研究における魅力的な事例の一つとして、今後も多くの関心を集め続けるであろう。

引用文献

- 大田原氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8E%9F%E6%B0%8F

- 大田原藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8E%9F%E8%97%A9

- 大田原資清:概要 - 栃木県:歴史・観光・見所 https://www.totitabi.com/bodaiji/ootawarasukekiyo.html

- 那須氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E9%A0%88%E6%B0%8F

- 【1 上那須氏の断絶】 - ADEAC https://adeac.jp/otawara-city/text-list/d100070/ht020940/

- 紙本著色 大田原資清と一族の肖像画(しほんちゃくしょく おおたわらすけきよといちぞくのしょうぞうが) 市指定有形文化財(歴史資料) https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082774330/

- 大関増次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%96%A2%E5%A2%97%E6%AC%A1

- www.city.ohtawara.tochigi.jp https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082778963/#:~:text=%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%9F%8E%E3%81%AF%E3%80%81%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8E%9F%E8%B3%87,%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%B1%85%E5%9F%8E%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 大田原の人物 - 大田原市立図書館 https://www.lib-ohtawara.jp/study/otawara-people.html

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E7%9C%9F%E5%AF%BA#:~:text=%E9%96%8B%E5%B1%B1%E3%81%AF%E8%B3%87%E6%B8%85%E3%81%AE,%E3%81%9F%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

- 光真寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E7%9C%9F%E5%AF%BA

- 下野戦国争乱記 那須の武将能力値 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/henkoun.htm

- 大田原綱清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8E%9F%E7%B6%B1%E6%B8%85

- 黒羽の人物 - 大田原市立図書館 https://www.lib-ohtawara.jp/study/kurohane-people.html

- 那須の動乱12 http://plaza.harmonix.ne.jp/~ionowie/nasu12.html

- 那須の動乱8 http://plaza.harmonix.ne.jp/~ionowie/nasu8.html

- 大田原の歴史をたどるコース - 健康長寿とちぎ https://www.kenko-choju.tochigi.jp/road/course/00150/

- 大田原城跡(おおたわらじょうあと) 市指定史跡 | 大田原市 https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082778963/

- 史跡ウォーク ~大田原城コース https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2024052100035/file_contents/ohtawarajyouko-su1.pdf

- 古文書/那須烏山市公式ホームページ https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page004010.html

- 武将の設定にご協力ください - Mount&Blade Warband MOD 関東動乱(仮) https://w.atwiki.jp/kantoudouran/pages/22.html

- 【(5)那須・佐竹両氏の攻防(治部内山(じむうちやま)の戦い)】 - ADEAC https://adeac.jp/otawara-city/text-list/d100070/ht021010

- 大田原晴清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8E%9F%E6%99%B4%E6%B8%85

- 【第一節 藩政の確立】 - ADEAC https://adeac.jp/otawara-city/text-list/d100010/ht070030