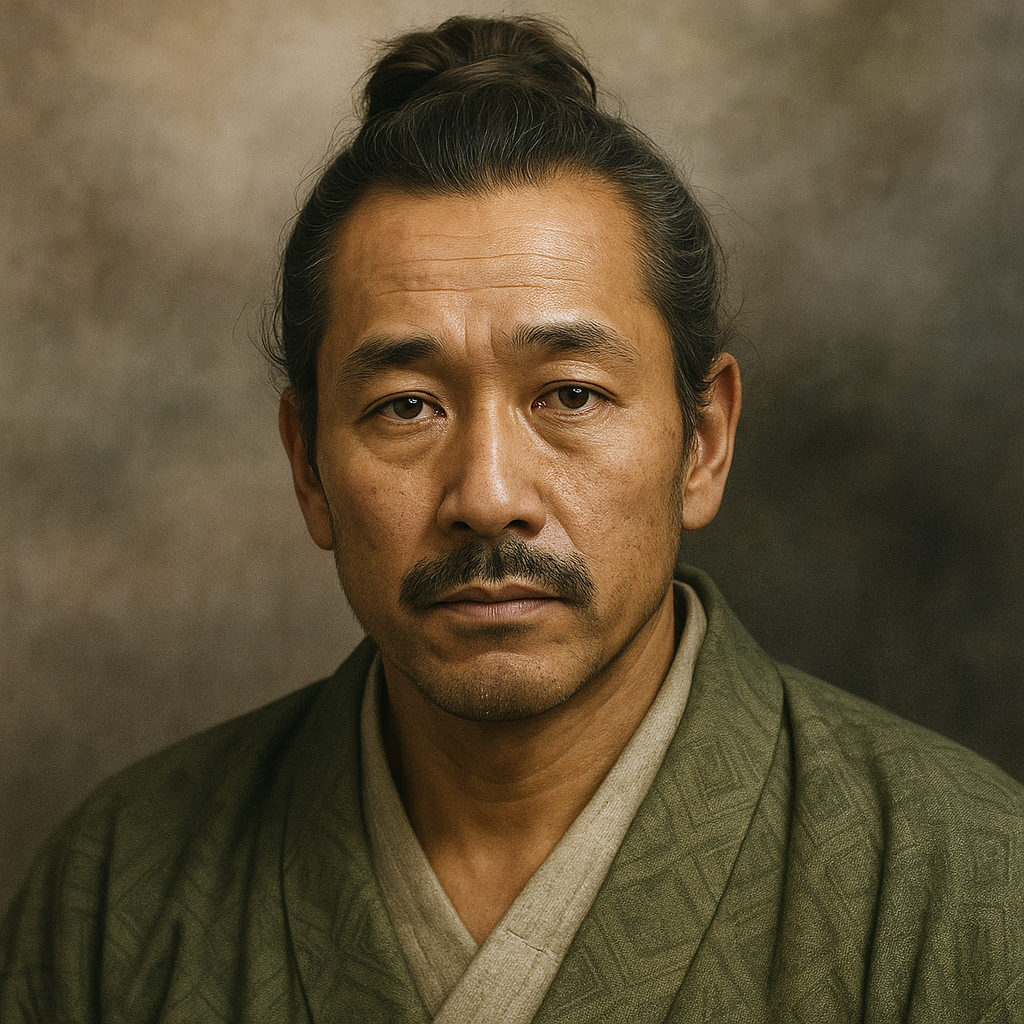

大西覚養

阿波の豪族大西覚養は白地城主として長宗我部元親の侵攻に抗戦。織田信長への接近を試みるも援軍なく落城。娘婿・重清長政を謀殺後、重清城を守るも十河存保の反撃で敗死。

戦国阿波の武将・大西覚養の生涯:史料に基づく徹底調査

序章:大西覚養とは

本報告は、戦国時代の阿波国(現在の徳島県)にその名を刻んだ武将、大西覚養(おおにし かくよう)の生涯について、現時点で入手可能な史料に基づき、多角的に解明することを目的とする。調査範囲は、覚養の出自、阿波における勢力基盤、長宗我部元親の侵攻への対応、流転と再起の試み、そしてその最期に至るまで、さらには後世に残る伝承にも及ぶ。

利用者様からは、覚養について「阿波の豪族。白地城主。頼武の子。出雲守と称した。近隣の重清豊後守を滅ぼした際、重清家の一族・伊沢権之進に攻められ、敗れて願成寺で自害したという」との情報を頂戴している。本報告は、これらの情報を検証しつつ、より詳細かつ多面的な覚養像を提示することを目指す。

史料において、覚養の名は「覚用」「角養」といった表記で見られることもあり、俗名を「輝武(てるたけ)」といったことが確認される 1 。これは当時の武将の記録においてしばしば見られる現象であり、史料の照合における注意点の一つである。

読者の理解を助けるため、本報告の末尾には「表1:大西覚養 関連年表」を、第四章には「表2:大西覚養の最期に関する諸説比較」をそれぞれ配置する。

第一章:大西氏の出自と阿波における勢力基盤

大西氏の起源と阿波西部における勢力確立

大西氏の祖先は、阿波国西部の田井庄(現在の徳島県三好市池田町)の庄官であった近藤氏とされ、後に本拠地の地名から大西氏と改姓したと伝えられている 2 。この「大西」という名は、阿波国の西端を意味しており、この地が戦略的に重要な位置にあったことを示唆している 2 。大西氏が「大西」という地名を名乗ったことは、単なる地理的表示以上に、阿波西部における在地領主としてのアイデンティティを強く意識していた可能性を示している。戦国期において、在地領主が自らの支配領域を明確に示すことは、独立性を保つ上で重要であり、この改姓は阿波西部における自立的勢力としての宣言に近い意味合いを持っていたとも考えられる。

その本拠地である白地城(はくちじょう)は、現在の徳島県三好市池田町白地にあり、鎌倉時代初期に近藤氏によって築かれたと推定されている 2 。白地城は、吉野川とその支流である馬路川の合流点を見下ろす台地に位置し、東は吉野川を下って阿波の中心部へ、南は吉野川を遡って土佐国へ、西は馬路川を遡って伊予国へ、そして北は一山越えれば讃岐国へと通じる、まさに四国の十字路ともいえる交通の要衝であった 2 。この地理的条件が、大西氏の勢力基盤を形成する上で大きな役割を果たし、また、後の時代には周辺勢力による争奪の的となる要因ともなった。

父・大西頼武の時代:三好氏との関係と勢力拡大

覚養の父である大西頼武(よりたけ)は出雲守を称し、白地城を拠点として阿波から伊予にかけて勢力を有していた 2 。頼武の時代、大西氏は阿波国内における地位を強化し、周辺勢力との関係において有利な立場を築くため、当時畿内に強大な勢力を誇った三好長慶(みよし ながよし)との関係を深めた。具体的には、頼武は三好長慶の妹を妻に迎えている 2 。

この三好氏との姻戚関係は、大西氏にとって大きな意味を持った。中央の有力大名である三好氏の後ろ盾を得ることで、阿波国内での発言力を増し、勢力拡大の機会を得ることができたと考えられる。しかしながら、強大な勢力との結びつきは、その勢力が安泰である間は利益をもたらすが、ひとたびその勢力が衰退すれば、自らもその影響を免れないという潜在的なリスクを抱え込むことにも繋がった。事実、後に三好氏が中央での勢力を失い始めると、阿波国内の勢力図も変化し、長宗我部氏の台頭を許す一因となったのである。

第二章:長宗我部元親の阿波侵攻と覚養の対応

天正三年(1575年)の長宗我部元親による阿波侵攻開始

土佐国(現在の高知県)を統一し、四国制覇の野望を抱いた長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)は、天正三年(1575年)、阿波への本格的な侵攻を開始した 2 。これは、大西覚養を含む阿波の国人領主たちにとって、自領の存亡に関わる大きな脅威の到来を意味した。

白地城攻防戦と一時的な和睦

元親の軍勢は、覚養が守る白地城にも迫った。しかし、白地城は前述の通り天然の要害であり、元親は容易に攻め落とすことができなかった 2 。攻めあぐねた元親は、覚養に対して和議を提案する。覚養はこれを受け入れ、弟の上野介頼包(うえのすけ よりかね)を人質として元親に差し出すことで、一時的な和平を成立させた 2 。これは、目前の危機を回避するための苦渋の決断であったと考えられる。

和睦破棄と織田信長への接近の試み

この和睦は長くは続かなかった。当時、中央で急速に勢力を拡大していた織田信長が、阿波救援のために出兵するとの情報が伝わると、覚養は元親との和議を破棄し、戦いの準備を再開した 2 。これは、中央の強大な勢力である織田信長の力を借りて、長宗我部氏の脅威に対抗しようとした覚養の戦略的判断であった。覚養のこの行動は、単に状況の変化に対応したというだけでなく、阿波の国人領主としての自立性を維持しようとする強い意志の表れとも解釈できる。しかし、それは同時に、より大きな勢力間の争いに自ら巻き込まれていくリスクを高める行為でもあった。信長は当時、畿内や他の方面での戦いに注力しており、四国への大規模な介入は限定的であった。この中央勢力への過度な期待と、それに基づく外交判断の誤りが、後の覚養の運命を大きく左右することになる。

一方、長宗我部元親は、人質として預かっていた覚養の弟・頼包を厚遇することで、大西氏内部にくさびを打ち込むという巧みな外交戦略を展開した 2 。この懐柔策は、後の大西家の分裂、そして覚養の降伏へと繋がる伏線となった。

天正五年(1577年):白地城落城と讃岐への逃亡

覚養の期待も空しく、織田信長の援軍は、紀伊国の雑賀衆(さいかしゅう)との戦いのために実現しなかった 2 。この機を逃さず、長宗我部元親は白地城への総攻撃を再開し、天正五年(1577年)、ついに白地城は落城した 2 。

本拠地を失った覚養は、讃岐国(現在の香川県)へと落ち延びた 2 。この落城の過程で、父である大西頼武は自刃したと伝えられている 4 。そして、元親に人質として送られ厚遇されていた弟の頼包は、そのまま長宗我部氏に仕えることとなった 2 。これは、元親の人質懐柔策が功を奏した結果であり、大西家内部の亀裂を象徴する出来事であった。信長からの援軍という頼みの綱が絶たれたことが白地城落城の直接的な引き金の一つとなり、覚養の流浪の始まりと大西家の勢力減退を決定づけたのである。

第三章:流転と再起、そして娘婿・重清長政の謀殺

讃岐麻城の落城と長宗我部元親への降伏

讃岐へ逃れた大西覚養であったが、その潜伏先とみられる麻城(あさじょう、現在の香川県三豊市高瀬町上麻にあったとされる)も、天正六年(1578年)には長宗我部元親の攻撃によって落城した 1 。もはや独力での抵抗は不可能と悟った覚養は、元親に厚遇されていた弟・頼包の勧めもあり、ついに元親に降伏した 1 。これは、一族の存続を優先した苦渋の決断であった可能性が高い。

阿波への帰還と、三好方に属する娘婿・重清長政への降伏勧告

長宗我部元親に降伏した後、覚養は阿波へ戻ることを許された。そして、三好方に与し、依然として長宗我部氏に抵抗を続けていた重清城(しげきよじょう、現在の徳島県美馬市美馬町)の城主であり、自身の娘婿でもあった重清長政(しげすみ ながまさ。小笠原豊後守長政とも称される 12 )を頼った 1 。覚養は長政に対し、長宗我部氏への降伏を勧告した 1 。これは、元親の意向を受けた行動であったと考えられる。

長政の拒絶と、覚養による謀殺

しかし、重清長政は覚養の降伏勧告を拒否した。その結果、覚養は長政を謀殺するという非情な手段に訴えた 1 。これは、利用者様から提供された情報にある「近隣の重清豊後守を滅ぼした」という記述に合致する事件である。

覚養が実の娘婿を手にかけた背景には、元親からの強い圧力があったことは想像に難くない。それに加え、降伏者である覚養自身の立場を有利にし、長宗我部方として再起を果たすための実績作りという側面もあったのかもしれない。長政を調略、あるいは排除することは、元親に対する大きな手柄となり得た。拒否された場合、覚養自身の立場も危うくなる可能性があったため、戦国の非情な論理が優先された結果、謀殺という手段に至ったと考えられる。

この謀殺事件については複数の史料が言及しており、その信憑性は高いと考えられる 1 。ただし、一部の史料 12 では、謀殺の実行者を「大西上野介(頼包か?)」や「久米刑馬(くめ けいま)」とする記述も見られる。このため、覚養が直接手を下したのか、あるいは指示した主犯格であったのかについては、さらなる検討の余地が残る。本報告では、覚養が主体的に関与したとする『大西覚養』のWikipedia記事 1 の記述を主軸として進める。

第四章:覚養の最期と諸説の検討

元親による重清城守備の任命

娘婿である重清長政を謀殺した後、大西覚養は長宗我部元親より、その重清城の守備を任された 1 。これは、覚養が一時的にせよ長宗我部方の一将として活動したことを示している。

三好・十河存保勢の反撃と覚養の敗死(天正六年、1578年)

しかし、覚養が重清城に入ってから程なくして、阿波における三好勢力の再興を目指す十河存保(そごう まさやす。三好実休の子で三好長治の養嗣子となり、覚養とは従兄弟の関係にあたる 8 )が反撃を開始し、重清城を攻撃した 1 。この戦いにおいて、大西覚養は敗死したとされている 1 。これが多くの史料に見られる覚養の最期であり、天正六年(1578年)の出来事であった。その戦没地は、重清城、またはその近辺であったと推測される 8 。

利用者様ご提供情報に関する考察

利用者様から頂いた情報について、今回の調査結果と照らし合わせて考察する。

-

「伊沢権之進に攻められ」について

提供された関連資料 14 は、現代のクイズプレイヤーに関するものであり、戦国時代に「伊沢権之進」なる人物が大西覚養の死に関与したという記録は、今回の調査範囲の史料からは確認できなかった。可能性としては、利用者様の記憶違い、極めてマイナーな史料や地域伝承にのみ存在するが今回の調査では発見に至らなかった、あるいは同時代に別の「伊沢」姓の武将が存在したが覚養との具体的な関連は不明、などが考えられる。現時点では、史料的裏付けを得ることは困難である。 -

「願成寺で自害」について

願成寺(がんじょうじ、現在の徳島県三好郡東みよし町昼間)は、寺伝によれば天平年間(729年-748年)に行基によって創建されたとされ、戦国時代には四国の中央部を支配していた大西覚養の一族に信仰されたと伝わる 16。同寺には、大西氏の守り本尊である薬師如来像(天文十六年(1547年)の銘があり、奈良の宿院仏師の作。徳島県指定重要文化財)が伝来していることからも、大西氏との深いつながりが窺える 16。

しかし、大西覚養自身が願成寺で自害したという直接的な記録は、本報告で参照した主要な史料 1 には見当たらない。これらの史料は、前述の通り、十河存保との戦いにおける「敗死」を伝えている。「自害」と「敗死」では死に至る状況が異なり、場所も願成寺と重清城周辺とでは異なる。可能性としては、覚養の死後、何らかの形で願成寺と結びつけられた伝承が生まれた、あるいは利用者様が参照された情報源が特定の地域伝承や異説に基づいている、などが考えられる。 -

異説の存在

ウェブサイト「城郭放浪記」内の美馬市の城郭に関する記述 18 には、覚養の最期について異なる説が記されている。それによれば、重清城を明け渡して白地城へ向かう途中の覚養を、謀殺された重清長政の子、あるいは近親者と思われる「長定」が追撃し、三野町(現在の三好市三野町)の吉野川のほとりで覚養を殺害し、父の仇を討ったというものである。この説が事実であれば、覚養の最期は長宗我部方としての戦死ではなく、個人的な怨恨による復讐ということになり、十河存保による敗死説とは大きく異なる。この「長定」なる人物の素性や、この説の典拠については、さらなる調査が待たれる。

表2:大西覚養の最期に関する諸説比較

|

説の典拠・情報源 |

死因 |

場所 |

関与したとされる人物 |

備考 |

|

利用者様ご提供情報 |

自害 |

願成寺 |

伊沢権之進(攻撃者)、(自害) |

伊沢権之進の関与は史料未確認。願成寺での自害も主要史料と異なる。 |

|

『大西覚養』Wikipedia 1 , 『三好郡志』 8 |

敗死 |

重清城またはその近辺 |

十河存保(敵将) |

複数の史料に見られる有力説。 |

|

ウェブサイト「城郭放浪記」 18 |

殺害(仇討ち) |

三野町の吉野川ほとり |

重清長定(長政の子か近親者と推測) |

謀殺された重清長政の近親者による復讐譚。典拠のさらなる確認が必要。 |

この表により、情報が錯綜しがちな覚養の最期について、各説の根拠や相違点を一覧でき、歴史情報の多面性を理解する一助となることを期待する。

第五章:大西覚養と関連史跡・伝承

大西神社(徳島県三好市池田町白地)

大西覚養とその父・頼武が拠点とした白地城の跡地には、現在、宿泊施設「あわの抄」が建っているが、その南側に隣接する白地児童公園の一角に、白地城址の石碑とともに大西神社が鎮座している 3 。この神社には、大西頼武と覚養の父子が祀られている 10 。白地城が長宗我部氏に攻略され、後に豊臣秀吉の四国平定に伴い廃城となった 2 後も、地域の人々が大西氏を記憶し、顕彰し続けてきたことを示すものである。城主を神として祀る行為は、その人物への畏敬や哀悼の念、あるいは地域の守護神としての期待が込められている場合が多い。大西神社の存在は、大西氏が単なる支配者としてだけでなく、地域社会と深く結びついた存在であった可能性を示唆している。

願成寺と大西氏の守り本尊

第四章でも触れたように、徳島県三好郡東みよし町昼間にある願成寺は、大西氏とゆかりの深い寺院である。寺伝によれば、天平年間の創建とされ、戦国時代には大西覚養の一族に信仰されたという 16 。同寺には、大西氏の守り本尊とされる薬師如来像が所蔵されており、この像には天文十六年(1547年)の銘があり、奈良の宿院仏師によって製作されたことがわかっている 16 。この製作年(1547年)は、覚養の父・頼武の時代か、あるいは覚養がまだ若かった頃にあたる。大西氏が代々この寺院を篤く信仰していたことが窺える。

父・頼武埋葬の伝承地

白地城が落城し、覚養が讃岐へ逃れる際、父・大西頼武の遺体を現在の徳島県三好市三好町大具(おおぐ)の渡し(現在の三好大橋南詰め付近)に埋葬したという伝承が残されている 10 。現在もその地には「頼武さん」と呼ばれる小さな祠が残っているという 19 。また、後に子孫が、頼武が信仰していた願成寺の近くへこの祠を移した(あるいは願成寺との関連で新たに祀った)とも言われている 19 。このような伝承は、歴史的な事実関係とは別に、地域の人々が武将の悲劇的な最期や親子関係をどのように記憶し、語り継いできたかを示す貴重な民俗資料となる。

結論:大西覚養の生涯とその歴史的評価

大西覚養の生涯を振り返ると、それは阿波の有力国人三好氏の衰退、土佐からの長宗我部氏の急速な台頭、そして織田信長による中央集権化の波という、目まぐるしく変化する戦国時代の阿波において、自領と一族の存続をかけて苦闘した国人領主の典型的な姿を映し出している。

姻戚関係の構築、一時的な和睦、状況変化に伴う離反、そして力尽きての降伏、さらには再起をかけた娘婿の謀殺といった彼の行動は、現代の倫理観からすれば非難される側面もあるかもしれない。しかし、それらは弱小勢力が激動の時代を生き残るための必死の選択であったと解釈することも可能である。

史料から浮かび上がる覚養は、父祖伝来の白地城を死守しようと奮戦し、時には中央の強大な力(織田信長)に一縷の望みを託し、またある時には仇敵ともいえる長宗我部元親に降伏してでも再起を図ろうとするなど、状況に応じて柔軟に(あるいは見方によっては節操なく)立ち回ろうとした人物として描かれる。娘婿・重清長政の謀殺という非情な決断は、彼の性格の一面を示すと同時に、武士の家や領地を守るためには手段を選ばない戦国時代の過酷な現実を物語っている。

本報告の限界として、利用者様からご提供いただいた情報のうち、「伊沢権之進」なる人物の関与や「願成寺での自害」については、本報告で用いた史料群からは明確な裏付けを得ることができなかった。これらの情報源となった可能性のある史料や地域伝承の特定、さらなる広範な史料調査が今後の研究課題となる。また、重清長政謀殺の具体的な経緯や、覚養の最期に関する異説(特に 18 に見られる重清長定による殺害説)についても、より詳細な一次史料の検討が望まれる。大西氏の系譜、特に長宗我部氏に仕えた弟・頼包のその後の動向などについても、さらに深掘りする余地があるだろう。

巻末

表1:大西覚養 関連年表

|

年号(和暦) |

年号(西暦) |

覚養の年齢 (推定) |

主要な出来事 |

関連人物 |

関連場所 |

典拠史料(主要なもの) |

|

生年不詳 |

生年不詳 |

|

大西頼武の子として生まれる。俗名、輝武。 |

大西頼武 |

阿波国 白地城 |

1 |

|

天文十六年 |

1547年 |

|

(大西氏の守り本尊である願成寺薬師如来像が造られる) |

(大西頼武) |

(願成寺) |

16 |

|

(詳細時期不明) |

(詳細時期不明) |

|

父・頼武より家督を相続か。出雲守を称す。 |

大西頼武 |

白地城 |

1 |

|

天正三年 |

1575年 |

|

長宗我部元親、阿波へ侵攻開始。白地城攻防戦。和議を結び、弟・頼包を人質に出す。 |

長宗我部元親、大西頼包 |

白地城 |

2 |

|

天正四年頃 |

1576年頃 |

|

織田信長の阿波救援の噂を受け、元親との和議を破棄。 |

織田信長、長宗我部元親 |

白地城 |

2 |

|

天正五年 |

1577年 |

|

長宗我部元親により白地城落城。覚養は讃岐へ逃亡。父・頼武は自刃と伝わる。弟・頼包は元親に仕える。 |

長宗我部元親、大西頼武、大西頼包 |

白地城、讃岐国 |

2 |

|

天正六年 |

1578年 |

|

讃岐麻城も落城。弟・頼包の勧めにより長宗我部元親に降伏。 |

長宗我部元親、大西頼包 |

讃岐国 麻城 |

1 |

|

天正六年 |

1578年 |

|

阿波に戻り、娘婿で三好方の重清城主・重清長政に降伏を勧告するも拒否され、これを謀殺。 |

重清長政、長宗我部元親 |

阿波国 重清城 |

1 |

|

天正六年 |

1578年 |

|

元親より重清城の守備を任されるが、程なくして三好方の十河存保の反撃を受け敗死。 |

十河存保、長宗我部元親 |

重清城 |

1 |

引用文献

- 大西覚養 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E8%A6%9A%E9%A4%8A

- 白地城 - お城散歩 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-1031.html

- 白地城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%9C%B0%E5%9F%8E

- 大西頼武 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E9%A0%BC%E6%AD%A6

- 三好 長慶とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%89%E5%A5%BD+%E9%95%B7%E6%85%B6

- 三好長慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E9%95%B7%E6%85%B6

- 白地城 - ちえぞー!城行こまい http://chiezoikomai.umoretakojo.jp/sikoku/tokusima/hakuti.html

- Untitled https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/NDL965729_%E4%B8%89%E8%B1%8A%E9%83%A1%E5%8F%B2_part3.pdf

- 阿波國 白地城 (徳島県三好市) - FC2 http://oshiromeguri.web.fc2.com/awa-kuni/hakuchi/hakuchi.html

- 街道 - 徳島県立博物館 https://museum.bunmori.tokushima.jp/hasegawa/manyu/kaidou.htm

- 長宗我部元親|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1614

- 重清城跡(しげきよじょうあと) - 【美馬市】観光サイト https://www.city.mima.lg.jp/kanko/map/list/4075.html

- 重清城 - - お城散歩 - FC2 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-1034.html

- 伊沢拓司 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%B2%A2%E6%8B%93%E5%8F%B8

- 「死にそうじゃねぇかよ…」伊沢拓司が敗れた“本当の天才”…なぜクイズ界から消えた? “衝撃の引退宣言”全真相「青木は、強すぎたんです」(2/4) - Number Web https://number.bunshun.jp/articles/-/865640?page=2

- 願成寺 (徳島県東みよし町) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%98%E6%88%90%E5%AF%BA_(%E5%BE%B3%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E6%9D%B1%E3%81%BF%E3%82%88%E3%81%97%E7%94%BA)

- 願成寺 - 三好郡東みよし町/徳島県 | Omairi(おまいり) https://omairi.club/spots/95061

- 脇城 岩倉城 重清城 三谷城 余湖 http://mizuki.my.coocan.jp/sikoku/mimasi.htm

- 東みよし町の文化財 大西頼武の供養塔 https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/docs/897.html