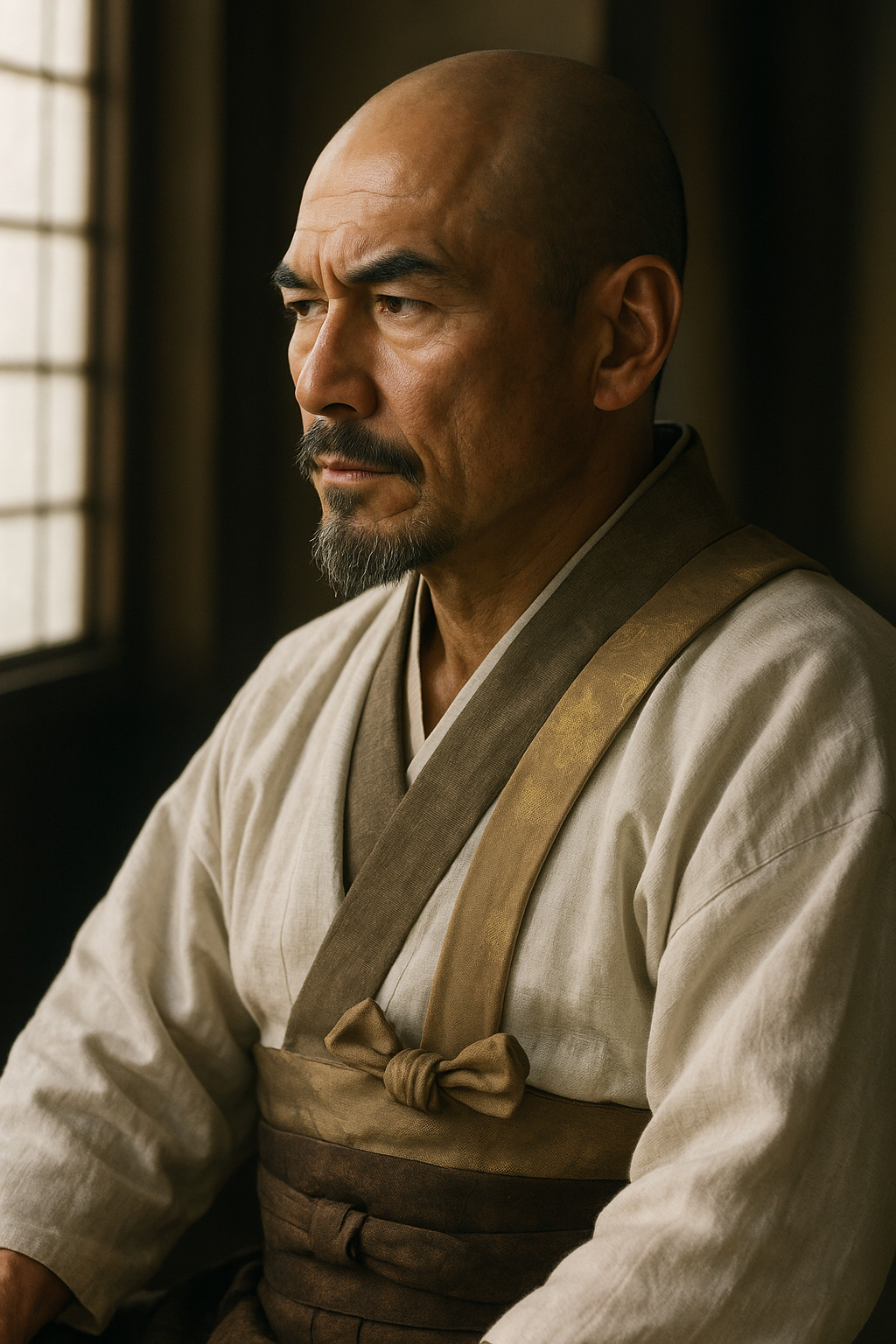

太原雪斎

太原雪斎は今川義元を支えた「黒衣の宰相」。軍事・外交・教育で活躍し、甲相駿三国同盟を締結。徳川家康の師でもあった。彼の死後、今川氏は衰退した。

太原雪斎:戦国期今川家の「黒衣の宰相」-その実像と遺産-

I. 序論:「黒衣の宰相」の謎

太原雪斎(たいげんせっさい、1496年 - 1555年)は、戦国時代において今川家の隆盛を支えた、しばしば過小評価されがちな重要人物である 1 。彼の通称「黒衣の宰相(こくいのさいしょう)」は、禅僧でありながら俗世の統治や軍事に深く関与した特異な立場を象徴している 3 。この呼称自体が、彼が体現した宗教的権威と世俗的権力の稀有な融合を示唆している。

雪斎は、臨済宗の禅僧であると同時に、卓越した軍事戦略家(軍師)、熟練した外交官、今川義元および若き日の徳川家康にとって影響力のある教育者、そして重要な政治顧問(参謀)という、多岐にわたる役割を果たした 1 。「黒衣」とは僧侶の着る衣を指し、歴史上、平安時代後期の信西(しんぜい)や、徳川家康の側近であった金地院崇伝(こんちいんすうでん)、南光房天海(なんこうぼうてんかい)なども、僧侶の立場から大きな影響力を行使したことで知られる 4 。雪斎もこの系譜に連なるが、政治・軍事における直接的な指揮権の行使という点では、彼らをも凌駕していたと言えるかもしれない。

雪斎の禅僧としてのアイデンティティは、俗世からの離脱ではなく、むしろ俗世において絶大な権力を行使するための特異な基盤となった。裏切りと野望が渦巻く戦国時代にあって、僧侶という彼の立場は、一種の中立性や信頼性を醸し出し、顧問や外交官としての役割を円滑に果たさせた可能性がある。これは、戦国時代が武士階級による激しい権力闘争の時代であったという一般的な理解と、僧侶、特に確立された禅宗の僧侶が高い学識と各領域にまたがる人脈を有していたという事実 4 を踏まえると理解できる。雪斎が僧としての修行を通じて培った深い学識と叡智 1 は、純粋に宗教的な事柄を超えて、彼を貴重な存在たらしめた。義元の元教育係であり 1 、尊敬される僧侶であったという彼の立場は、純粋な武家家臣には持ち得ない、ある種の公平性や道徳的権威をもって進言や外交交渉を行うことを可能にしたであろう。このことは、甲相駿三国同盟のような複雑な交渉における彼の成功からも窺える 3 。したがって、彼の僧衣は決して制約ではなく、むしろ彼の特異な権力構造の重要な構成要素であり、伝統的な武士の家臣とは異なる方法で複雑な政治情勢を渡り、影響を与えることを可能にしたのである。

本稿では、この太原雪斎の生涯と業績を、現存する史料の断片を手がかりに多角的に検証し、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。

太原雪斎 年譜と主要事績

|

年号(西暦/和暦) |

雪斎の事績 |

意義・雪斎の役割 |

主要関連人物 |

|

1496年(明応5年) |

駿河国に生まれる |

今川氏の家臣である庵原氏の一族として誕生 1 |

|

|

1509年頃(永正6年頃) |

14歳で出家、善得院(後の臨済寺)に入る 4 |

僧侶としての修行を開始 |

|

|

不詳 |

京都五山の一つ建仁寺で修行 1 |

学識を深め、秀才として知られるようになる |

|

|

1522年頃(大永2年頃) |

今川氏親の五男・芳菊丸(後の今川義元)の教育係となる 3 |

義元の初期の人間形成に影響を与え、最も信頼される側近となる |

今川氏親、今川義元 |

|

1536年(天文5年) |

花倉の乱で義元を擁立し勝利に導く 1 |

義元の今川家当主としての地位を確立 |

今川義元、玄広恵探 |

|

1548年(天文17年) |

第二次小豆坂の戦いで総大将として織田軍を破る 1 |

軍事的指導力を発揮し、織田勢力を破る。三河における今川氏の覇権を確立 |

今川義元、織田信秀 |

|

1549年(天文18年) |

三河安祥城を攻略、織田信広を捕縛し、松平竹千代(後の徳川家康)を奪還 7 |

戦略的に松平竹千代を確保 |

織田信広、松平竹千代 |

|

1553年(天文22年) |

「今川仮名目録追加」の制定に関与 10 |

今川氏の分国法整備に貢献 |

今川義元 |

|

1554年(天文23年) |

甲相駿三国同盟の成立に尽力 4 |

今川氏の東方の安定を画策し、西方への進出を可能にする |

今川義元、武田信玄、北条氏康 |

|

1555年(弘治元年) |

10月10日(西暦11月23日)死去、享年60(満59歳) 1 |

今川家にとって大きな損失。今川氏衰退の一因となる |

今川義元 |

II. 出自と台頭:僧籍から権力の中枢へ

A. 家系と幼少期

太原雪斎は1496年(明応5年)、駿河国に生まれた 1 。俗名は不明だが、今川氏の家臣である庵原(いはら)氏の一族、具体的には庵原城主・庵原左衛門尉政盛の子とされる 1 。母は同じく今川家家臣である興津横山城主・興津藤兵衛の娘であった 11 。庵原氏は駿河の有力な在地豪族(豪族)であり 4 、この出自は雪斎に今川氏の権力構造との生来的な繋がりを与えた。しかし、彼が世俗の領主としての主要な地位を継承する立場にはなかったため、僧籍に入ることは、当時の次男以下の男子や家督相続の列にない者にとって一般的な道であった 3 。

B. 禅門への道と修学

雪斎は14歳の時 4 、あるいはそれより幼い頃 3 に出家し、初めは駿河の善得院(ぜんとくいん、後の臨済寺)に入った 4 。その後、京都に赴き、禅宗の名刹である五山の一つ、建仁寺(けんにんじ)で修行を積んだ 1 。当初の法名を九英承菊(きゅうえいしょうぎく)といった 1 。

建仁寺での修行中、雪斎はその卓越した学識により「秀才」として名声を得た 1 。当時の僧侶は仏教の教えだけでなく、広範な学問を修得しており、この時期の厳しい研鑽が雪斎の知性を磨き上げたことは想像に難くない 4 。雪斎の台頭は、封建社会日本の家柄が最重要視される中で、仏教界が知性と学識に基づく立身の道を提供していたことを示している。彼の庵原氏という出自は権力への近接性をもたらしたが、彼を真に影響力のある地位へと押し上げたのは、僧院制度の中で培われた学術的な輝きであった。雪斎は家臣の家の出身であり、今川本家の人間ではなかった 1 。彼が僧籍に入ったのは、世俗の権力を直接継承する立場になかったための一つの道であった 3 。しかし、京都での修学中に認められた彼の卓越した才能(「秀才」) 1 こそが、今川氏親に特に息子の教育係として召し出される理由となった 1 。したがって、学問を重視する僧院制度 4 は、雪斎のような傑出した知性の持ち主が、特定の出生状況にもかかわらず最高権力層にアクセスすることを可能にする、実力主義的な経路として機能したのである。

C. 今川義元の教育係への任命

駿河の領主であった今川氏親は、雪斎の学才の噂を聞き、彼を京都から呼び戻して五男・芳菊丸(ほうぎくまる、後の今川義元)の教育係に任じた 1 。この時、雪斎は27歳、義元はわずか4歳であった 3 。

一説によれば、雪斎は氏親からの要請を二度断り、三度目の懇請でようやく受諾したという 1 。このためらいが真の謙遜であったか、あるいは戦略的な演出であったかは定かではないが、その責任の重さと、雪斎が当初純粋な僧侶としての道を志向していた可能性を示唆している。

義元は五男であり、本来家督を継ぐ立場ではなかったため、氏親は義元を雪斎に預けて出家させていた 4 。学識ある僧侶である雪斎は、義元の師として理想的な人物であった。彼らは共に善得院や建仁寺で学んだともされる 12 。雪斎と幼い義元との間に築かれた師弟関係は、単なる教育的なものに留まらず、彼らの将来の政治的・個人的な盟約の礎となった。幼少期から培われた、義元の性格、長所、短所に対する雪斎の深い理解は、後に彼を大名として導く上で非常に貴重なものとなった。雪斎が義元の教育係に任命されたのは義元がわずか4歳の時であり 3 、彼らは寺院での修学を含め、共に多くの時間を過ごした 12 。この長期的で形成的な相互作用は、自然と深い信頼と相互理解の絆を育んだであろう。後に義元が花倉の乱に直面した際、雪斎は彼の主要な支持者であった 1 。そして大名となった義元は、雪斎を筆頭顧問兼戦略家として重用した 1 。この永続的な協力関係は、初期の師弟関係が学術的なもの以上であり、今川家の進路を形作る深い個人的・政治的忠誠心を築き上げたことを示唆している。

III. 今川家全盛期の設計者:政治・軍事の首脳

A. 義元の家督相続:花倉の乱

今川氏親の死後、長男の氏輝が家督を継いだが、1536年(天文5年)に氏輝が嗣子なく急死し、さらに弟の彦五郎も同日に死去したため、今川家は後継者不在の危機に陥った 4 。

後継者候補として、義元(当時は梅岳承芳、あるいは芳菊丸、僧名は栴岳承芳とも)と、同じく僧籍にあった異母兄の玄広恵探(げんこうえたん)が挙げられた 4 。雪斎は義元の擁立に中心的な役割を果たした。彼は義元の母・寿桂尼(じゅけいに)と共に、義元を勝利に導くために奔走した 1 。

雪斎の戦略的行動には、外部からの支援の確保が含まれていた。関東の北条氏綱の援助を得たと言われる 4 ほか、甲斐の武田信虎に支援を求めたという記述もあるが 2 、これは後の外交努力との混同か、花倉の乱に特化した戦略であった可能性もある。

雪斎自身も軍事的役割を担い、紛争に積極的に参加し、その戦略的手腕を駆使して、福島氏のような有力な今川家家臣に支持された恵探派を打ち破った 2 。恵探は花倉城に籠城したが、攻め落とされ自刃に追い込まれた 10 。

この勝利は決定的であった。「雪斎、寸胸の工夫、調略を以って、国家を安泰に導くなり」(雪斎はその創意工夫と戦略によって国家を安泰に導いた)と後に語られるほどの活躍により 2 、義元は今川家の当主となり、雪斎はその不可欠な右腕としての地位を確立した 1 。花倉の乱は、雪斎が僧侶・学者・家庭教師から、決定的な政治・軍事行動家へと変貌を遂げた転換点であった。義元の家督相続を成功させたことは、彼が権力力学、戦略計画を深く理解し、忠誠心と資源を動員する能力を持っていたことを示し、実質的に彼を「キングメーカー」にした。花倉の乱以前、雪斎の主な役割は義元の教育者であり精神的指導者であった 1 。家督相続の危機は、義元と雪斎双方にとって決定的な岐路を提示した 4 。雪斎は単に助言を与えるだけでなく、同盟確保 2 や軍事指揮 2 に積極的に関与した。この危機的状況における彼の成功(「花倉の乱」といわれる争いで義元を勝たせたのが雪斎でした 13 )は、義元を大名へと直接導いた。この出来事は、雪斎の立場を信頼される腹心から義元政権の主要な設計者へと変え、必要とあらば冷徹な現実主義をも行使する能力を示した。これは戦国時代の指導者の特徴である。彼の行動は義元の生存だけでなく、その台頭をも確実なものとした。

B. 軍師太原雪斎

1. 三河経略と拡大政策

義元の治世下で、今川氏は積極的な拡大政策を追求し、特に三河国への進出を図った。これは尾張の織田氏、とりわけ織田信秀(信長の父)との直接的な衝突を引き起こした 2 。

雪斎はこれらの重要な戦役においてしばしば総大将を務め、彼の「軍師」としての役割が単なる助言に留まらず、直接的な戦場指揮を含んでいたことを示している 2 。

2. 小豆坂の戦い

1548年(天文17年)、雪斎は今川軍を率い、第二次小豆坂の戦いで織田信秀軍を決定的に破った 1 。彼は数的優位を活かし、さらに伏兵を巧みに用いて織田軍を撃破したという 4 。

この勝利は、三河における今川氏の覇権を確立する上で極めて重要であった 1 。 2 は、今川氏と織田信秀との間の初期の戦いにおいても今川軍が勝利し、その際の指揮官は雪斎であったと記している。

3. 安祥城攻略と松平竹千代(徳川家康)の獲得

1549年(天文18年)、雪斎は三河の安祥城を攻めた。この城は織田信広(信長の兄)が守っていた 7 。

雪斎の戦術的才覚は、城主織田信広を生け捕りにせよという命令に現れている 7 。信広はその後、今川氏への人質として駿府へ送られる途中で織田氏に奪われていた松平竹千代(後の徳川家康)の身柄と交換するための交渉材料として用いられた 3 。この「人質交換」により、幼い家康は今川氏(そして雪斎)の影響下に置かれることになった。

この出来事は、貴重な政治的人質を確保しただけでなく、竹千代が最初に織田方に奪われたという不運を逆手に取り、有利な状況へと転換させた雪斎の先見性と戦略的深慮を示している。「軍師」という言葉は時に裏方の助言者を想起させるが、小豆坂の戦いや安祥城攻略のような主要な戦いにおける雪斎の度重なる指揮 1 は、彼が複雑な作戦を立案・実行し、直接軍隊を勝利に導くことのできる、戦場で証明された軍事指導者であったことを明らかにしている。「軍師」という呼称は、様々な関与の度合いを意味し得る 4 。複数の史料 2 は、雪斎が重要な戦いで「総大将」として行動したと明記している。小豆坂での彼の勝利には、伏兵の利用といった戦術的決定が含まれていた 4 。安祥城と織田信広の捕縛は、彼の指揮下で設定され達成された具体的な作戦目標であった 7 。これは純粋な助言者の役割とは対照的であり、雪斎が戦争の直接的な試練の中で快適かつ有能であったことを示し、彼の「軍師」という称号が戦略計画だけでなく戦場での成功によっても得られたものであることを物語っている。

C. 外交による同盟構築

1. 武田・北条との関係操作

雪斎は、今川氏の隣国である甲斐の武田氏と相模の北条氏という強力な勢力との複雑な関係を管理する上で重要な役割を果たした。

初期には、義元に武田信虎との同盟締結を進言した。義元は信虎の娘(定恵院)を正室に迎え、雪斎は信虎の嫡男・晴信(後の信玄)と京の公家の娘(三条の方)との婚姻を周旋した 4 。これにより甲駿同盟が成立した。

しかし、この同盟は、花倉の乱で義元を支援した北条氏綱を激怒させ、河東地域を巡る紛争(河東の乱)を引き起こした 4 。雪斎の対応は戦略的に巧みであった。彼は義元に対し、北条氏と単独で交戦するのではなく、関東で北条氏と敵対する上杉氏を巻き込み、武田晴信と連携して広範な包囲網を形成するよう助言した。これにより北条氏は窮地に陥り、最終的に武田氏の仲介を経て河東の地は今川氏に返還された 4 。

2. 甲相駿三国同盟の画策

雪斎の外交における最高傑作は、1554年(天文23年)に今川・武田・北条間で成立した甲相駿三国同盟である 3 。

その戦略的根拠は、各々の国境を安定させ、各勢力が他の方向への拡大に集中できるようにすることであった。武田は北の信濃へ、北条は東の関東へ、そして今川は西の尾張、ひいては京を目指すというものであった 4 。

同盟は一連の政略結婚によって強固なものとされた。義元の嫡男・氏真は北条氏康の娘(早川殿)を、武田信玄の嫡男・義信は義元の娘を、そして北条氏康の嫡男・氏政は武田信玄の娘をそれぞれ娶った 4 。

伝説では、雪斎が善得院で三大大名を会合させたとされる(善得寺の会盟) 9 が、現代の学説では、この特定の会合は後世の創作である可能性が高く、同盟は各家の重臣たちによる複雑な交渉を通じて達成され、雪斎が今川方として主導的な役割を果たしたと考えられている 8 。雪斎の京都における人脈も、これらの外交努力において価値があった 7 。雪斎の外交努力、特に甲相駿三国同盟の締結は、単に既存の紛争を解決するだけでなく、東日本の地政学的状況を今川氏に有利な形に再編するための積極的かつ長期的な戦略であった。それは西方への拡大を可能にするための攻めの外交であった。今川氏は三河・尾張への野心を持ち、最終的には京都を目指していた 4 。武田・北条といった強力な隣国からの絶え間ない脅威は、資源を拘束し、西方への進出を妨げるものであった(戦国時代の一般的な状況)。甲駿同盟 4 は、一方の側面を確保するための第一歩であった。その後の甲相駿三国同盟 4 は、はるかに大規模な戦略的再編であり、三つの主要勢力間で事実上の不可侵条約と相互安全保障体制を構築した。 4 は雪斎の思考を明確に述べている:「この三者が同盟を結べばお互いに背後が安全になり、目的達成に注力できるようになる」。これは、同盟が今川氏の主要な戦略目標(西方進出)のために軍事力を解放するための計算された動きであり、外交を軍事的野心の直接的な推進力としたことを示している。

D. 内政と統治

1. 今川家行政への影響

雪斎は、内政を含む事実上すべての統治事項において義元の主要な相談役であった 1 。彼は、在地商人の保護といった商業政策 3 や、領内の寺社統制を含む宗教政策 3 に関与した。

今川義元の時代は、検地の実施や商業・物流網の統制強化といった重要な行政的成果で知られている 12 。雪斎がすべての細部に直接関与したとは必ずしも明記されていないが、筆頭顧問としての彼の役割を考えると、その影響は極めて大きかったと推測される。

2. 「今川仮名目録追加」

今川義元は、父・氏親が制定した今川家の分国法「今川仮名目録」に21ヶ条を追加したことで知られる(仮名目録追加21条) 10 。

雪斎の包括的な顧問としての役割と知的能力を考慮すると、これらの追加条項の起草や助言に関与した可能性は非常に高いが、史料の断片ではしばしば義元自身の功績として記されている 18 。 10 は、雪斎が1553年の追加に「貢献した」と述べている。 18 は、その断片では直接的な関与は確認できないものの、義元の統治における彼の全体的な役割から、その影響はあり得ると指摘している。これらの追加条項は、今川領国の法的・行政的枠組みをさらに整備し、その最盛期における安定と繁栄に貢献した。

3. 経済・文化の発展

雪斎の時代、今川領は繁栄した。金山開発 16 や木綿栽培 17 といった産業が奨励された。雪斎自身も印刷事業(駿河版)に関わっており、これは後に徳川家康が模倣した活動であり、雪斎の影響によるものかもしれない 7 。これは学問と知識普及への関心を示している。

義元が大名であった一方で、雪斎は事実上の最高執行責任者、あるいは『今川分限帳』に記されているように「執権」 10 として機能し、今川領がその頂点に達することを可能にした国家運営の複雑な細部を管理していた。彼の影響力は、法律や経済から宗教や文化に至るまで、統治のあらゆる側面に及んでいた。義元はすべての主要な決定について雪斎に大きく依存していた(「義元は雪斎和尚とのみ議して国政を執り行ひし故」 10 、家康の言葉を引用)。雪斎の記録された関与は、軍事指揮、外交、商業政策、宗教統制に及んでいる 3 。彼が「仮名目録追加」におそらく貢献したこと 10 は、国家の法的基盤形成における彼の役割を示している。この時期の今川領の繁栄 3 は、効果的な統治を示唆しており、それは主に雪斎によって画策されたか、あるいは強く影響されたものであった。「執権」という称号 10 は特に示唆的であり、歴史的に名目上の支配者以上の絶大な権力を行使した人物を意味する。これは、雪斎の行政管理が包括的であり、今川の成功の基礎であったことを示唆している。

IV. 師としての雪斎:徳川家康の育成

A. 家康の養育における雪斎の役割

今川氏によって身柄を確保された後、松平竹千代(徳川家康、当時6歳から8歳頃)は、おおよそ1549年から桶狭間の戦いの後まで、駿府で人質として青年期のかなりの部分を過ごした 2 。

この期間、太原雪斎は、かつて義元を指導したのと同様に、竹千代の教育係を務めた 2 。一部の史料ではこれに異論もあるが 4 、多くの史料がこれを肯定している。

雪斎の指導は、基本的な読み書きや儒教の経典(四書五経、 7 で家康が学んだであろう当時の重要書物として言及)に限定されなかった。彼は特に竹千代に対し、軍事戦略、国家統治術、そして将来の武将に必要な実践的知識を教え込んだ(「将来独立した武将になった場合に必要な知識や技術を、それも戦略を中心にした知識をとことん教え込んだ」 20 )。

B. 雪斎の影響の性質と深さ

20 は、雪斎が竹千代を特に受容的で「教えがいのある」弟子と見なし、おそらく義元以上にそう感じ、そのため自身の知識を彼に注ぎ込んだと示唆している(「主人の義元よりも、家康のほうがはるかに教え甲斐のある弟子だったのだろう。そのため、彼は自分の知っていることをすべて家康に注ぎ込んだ」 20 )。 3 は、雪斎が竹千代に将来の統治者としての素質(「天下人としての素質を見出し」)を認め、8年間にわたり教育を施したと述べている。

家康の形成期における長期間の指導は、彼の後の経歴を特徴づける忍耐力、戦略的思考、現実主義といった資質を彼に植え付けた可能性が高い( 4 は家康の「忍耐強さや堅実かつ柔軟な思考法」が雪斎の影響である可能性を示唆している)。

家康が後年、雪斎自身の印刷活動と同様の出版事業(伏見版、駿河版)に関与したことは、雪斎の永続的な影響の証拠として挙げられている 7 。

雪斎による家康への集中的な教育は、単に価値の高い人質に対する義務を果たす以上のものだったかもしれない。それは若い才能への戦略的投資と解釈でき、おそらく家康の並外れた潜在能力を認識し、今川氏の直接的な支配とは無関係に、家康が将来価値ある同盟者、あるいはそれ自体が重要な勢力となり得る未来を予見していたのかもしれない。家康は松平氏と三河を支配するための政治的道具である人質であった 2 。標準的な人質扱いは、必ずしも大名の筆頭顧問によるこのような献身的で高レベルな教育を伴うものではないかもしれない。雪斎が家康に対して戦略と指導力の教育に焦点を当てたこと 20 は、基本的な学習を超えていた。雪斎が家康に「天下人としての素質」を見出したという考え 3 は、雪斎が遠い未来を見据えていたことを示唆している。 20 の、家康が義元よりも「教えがいがあった」というコメントは、雪斎が若い人質に異なる、おそらくより大きな能力を見出したことを暗示しているかもしれない。したがって、雪斎は家康を今川氏の当面の利益のためだけでなく、長期的な戦略的資産として、あるいは並外れた才能を育成したいという純粋な願望から育てていたのかもしれない。これは、たとえ今川の旗の下で直接的でなくとも、地域における指導者のための「後継者育成計画」の一形態であった。この先見性は注目に値する。

V. 衣の奥の人物像:性格、哲学、そして禅僧として

A. 人格と知的能力

雪斎は一貫して極めて知的で現実的、そして広範な視野を持つ人物として描かれている(「全体を見渡す広い視野をもっていました」 4 )。問題への彼のアプローチは合理的かつ戦略的であり、その軍事戦術や外交手腕に明らかである 4 。彼は「寸胸の工夫、調略」(創意工夫と戦略)の人であった 2 。

3 は、雪斎が僧侶の務めは人々の真の幸福を願うことであり、そのためには良い政治が必要であり、ひいては良い政治家が必要であると信じていたと引用している。彼は今川家での自身の役割を、特定の専門知識の不足を補うものと見なしており、これはある程度の謙遜、あるいは少なくとも彼の深い世俗的関与に対する現実的な正当化を示唆している。

B. 禅僧としての哲学と為政者として

臨済宗の禅僧として 1 、彼の根底にある哲学がその行動に影響を与えたことは間違いない。禅は規律、洞察、そして叡智の実践的応用を強調する。

1550年(天文19年)に義元の諮問に応じて書かれた彼の著作「御屋形対諸宗礼之事」(おやかたさま たいしょしゅう れいのこと)は、彼の思考への洞察を与えてくれる 10 。この文書の中で、雪斎は形式にこだわらず有徳の僧侶を尊敬し、称号に奢って堕落する高僧を批判するよう助言している(「有徳の僧侶であれば形式などくだらないものにこだわらないで尊敬する事、禅師・上人などの号に奢って堕落する高僧を非難する」 10 )。これは、空虚な形式主義を批判する合理的で実力主義的な視点を示している。

彼の印刷事業への関与 7 もまた、学識ある僧侶にふさわしい、学問と知識普及への献身を示唆している。雪斎の禅は、現実離れした苦行ではなく、彼の国家運営に情報を提供した実践的な哲学であった。彼が「御屋形対諸宗礼之事」で示した形式よりも実質を重んじる姿勢や、複雑な問題に対する合理的なアプローチは、現実を明確に認識し、断固として行動するよう禅によって訓練された精神を示唆しており、それが彼を戦国政治の過酷な世界で非常に効果的な存在にした。臨済禅、特に臨済宗は、直接的な経験、規律、実践的な知恵を強調する(禅に関する一般的な知識)。雪斎が「御屋形対諸宗礼之事」 10 で、僧侶の真の徳を表面的な称号よりも重んじ、腐敗を批判するよう助言したことは、単なる外見に惑わされない現実的かつ倫理的な姿勢を示している。軍事 4 および外交 4 における彼の戦略的思考は、明晰で合理的なアプローチを反映している。今川家に仕えることの正当化―良い政治は人々の幸福に必要であり、彼は単に不足を補っていただけだというもの 3 ―は、彼の世俗的関与を、おそらく大乗仏教の理想に根差しながらも世俗的な鋭敏さをもって実行された、より広範な慈悲の使命に沿ったものとして位置づけている。したがって、雪斎は、精神的な修行と洞察が世俗の事柄を航行し形成するために直接適用される一種の「行動する仏教」を体現しており、彼の禅僧としてのアイデンティティを指導者としての有効性の中核的な構成要素としている。

C. 逸話と人物評

氏親への奉仕を当初ためらったこと 1 は、純粋な僧侶としての志向か、あるいは関与する責任の重大さを鋭敏に認識していたことの表れと解釈できる。義元よりも家康をより充実した弟子と見なしたという認識 20 は、教育者としての彼の個人的な判断や優先順位を垣間見せる。

VI. 斜陽:雪斎の死と今川氏の衰退

A. 死と直後の影響

太原雪斎は1555年(弘治元年)10月10日(西暦11月23日)、59歳(または数え年で60歳)で死去した 1 。彼の死は、義元の最も信頼する顧問であり、その成功の多くを設計した人物であったため、今川家にとって深刻な打撃であった 2 。

B. 「雪斎効果」:彼の不在が今川家の運命に与えた影響

多くの歴史家や同時代の観察者は、雪斎の死が今川家の衰退の始まりであったと信じている 2 。徳川家康自身、雪斎の死後、義元が雪斎のみに頼って国政を執り行っていたため、他の家臣の権威が軽んじられ、今川の統治が揺らいだと語ったと伝えられている(「義元は雪斎和尚とのみ議して国政を執り行ひし故、家老の威権軽ろし。故に雪斎亡き後は、国政整はざりき」 10 )。

武田家の軍師であった山本勘助は、雪斎の死後、「今川家の事、悉皆坊主(雪斎)なくてはならぬ家」(今川家は、あの僧侶雪斎なしには成り立たない家だ)と評したと伝えられている 10 。

C. 桶狭間への序章

雪斎の死は、1560年の運命的な桶狭間の戦いの5年前に起こった。この戦いで今川義元は織田信長に敗れ、討死した 2 。

雪斎が生きていれば、その戦略的助言によって桶狭間での悲惨な結果は避けられたかもしれないという見解が広く持たれている(「雪斎が生きていれば桶狭間の敗戦はなかったろう」 10 ; 2 )。彼の不在は、指導力、戦略、そしておそらく義元の自信においても空白を生んだ。雪斎の死は単に重要な顧問を失っただけでなく、今川の権力構造を支える中心的な柱が取り除かれたことを意味した。彼の特異な技能の組み合わせと、義元が彼に深く依存していたことは、彼の不在が今川氏のその後の急速な衰退と、義元による織田信長の致命的な過小評価に直接的につながるシステム的な脆弱性を生み出したことを意味する。義元の統治スタイルは、雪斎の助言に重く、あるいは排他的に依存していた 10 。この中央集権的な依存は、他の家臣が雪斎の役割を効果的に埋めるための経験、権威、あるいは義元の信頼を欠いていた可能性を意味する(「家老の威権軽ろし」 10 )。雪斎は今川の軍事的勝利と外交的成功の立役者であった(III.B、III.C節)。彼の戦略的洞察力は今川の階層内で比類のないものであった。雪斎の死と桶狭間の間の5年間は、今川指導部内の戦略的意思決定と準備の質の低下を見たかもしれない。したがって、雪斎の死は決定的な指導力と戦略の空白を生み出した。彼の「黒衣の宰相」を奪われた義元は、過信に陥ったか、あるいは桶狭間の惨事につながる特異な誤りを犯したのかもしれない。一人の卓越した個人に過度に依存した今川のシステムは、その個人がいなくなると脆弱であることが証明された 13 。

VII. 歴史的評価と遺産

A. 同時代および後世の評価

雪斎は生前も後世も高く評価されていた。彼はしばしば「戦国最強の僧侶」 2 あるいは「黒衣の宰相」 3 と称される。『今川分限帳』は彼を「執権」と評しており、これは絶大な権力と権威を示す称号である 10 。

前述の通り、徳川家康や山本勘助のような人物は、今川家の成功における彼の不可欠な役割を認めていた 10 。雪斎が義元治下の今川家黄金時代の主要な設計者であったというのが、一般的な歴史的見解である 1 。

B. 名軍師、「陰の実力者」としての不朽の評判

雪斎の遺産は、卓越した軍事戦略家、抜け目のない外交官、そして僧籍にありながら絶大な影響力を行使した鋭敏な政治顧問としてのものである 3 。彼はしばしば「名軍師」あるいは「名参謀」の典型として引用される 3 。軍事作戦を成功裏に管理し、甲相駿三国同盟のような複雑な同盟を締結し、義元の政権を導いた彼の能力は、この評判を確固たるものにしている。

C. 強みと潜在的な限界・批判の分析

**強み:**並外れた知性、軍事・外交における戦略的先見性、行政能力、義元への忠誠心、そして家康の指導における成功。軍事、外交、政治、宗教、教育といった多様な分野で効果的に活動する能力が、彼の最大の資産であった。

潜在的な限界・批判:

今川氏が彼に過度に依存したことは、彼が意図せずして助長した、あるいは氏族内で他の才能を同程度に育成することで緩和できなかった構造的弱点と見なすことができる 10。彼の性格や主要な失敗に関する直接的な批判は、提供された史料の断片には顕著ではないが、彼の死後の今川氏の最終的な崩壊は、彼の責任ではないにしても、一人の個人にそれほど依存したシステムの脆弱性を浮き彫りにしている。10は彼の合理主義と腐敗した僧侶への批判に言及しており、これは限界ではなく肯定的な特質である。研究は雪斎自身への「批判」の強力な論点を提供していないが、むしろ彼の不可欠性の結果についてである。

雪斎の経歴は、一人の並外れて才能のある個人が国家の運命に与えうる深遠な影響を例証している。しかし、それはまた、そのような個人に過度に依存するようになった政治システム固有のリスクをも強調している。彼の輝きが今川の頂点を築いたが、彼の不在は、その頂点を維持できる制度的深さや分散型リーダーシップの欠如を露呈した。雪斎の貢献は否定できないほど広範であり、今川の成功の中心であった 1 。義元が雪斎 のみ と協議し、他の家臣の権威が軽かったという家康の観察 10 は、雪斎を中心とした高度に中央集権化された顧問構造を示している。雪斎の死後の今川の即時かつ急激な衰退 2 は、他の誰も彼の多面的な貢献を再現したり、義元の完全な信頼を得たりすることができなかったことを示唆している。これは、雪斎が驚異的な「ナンバー2」 3 であった一方で、システムが彼の最終的な離脱に適切に備えていなかったことを意味する。したがって、雪斎の遺産は二重である。彼の並外れた個人的能力の証しであり、また、いかに優れた人物であっても、重要な機能と影響力を一人に集中させることが、その人物がいなくなったときにシステム的な脆弱性につながるかという事例研究でもある。彼の生存中に彼を不可欠な存在にしたまさにその要因が、彼の死後、今川の脆弱性に寄与したのである。

VIII. 結論

太原雪斎は、その多岐にわたる才能と活動を通じて、今川家の全盛期を築き上げ、戦国時代の歴史に消えることのない足跡を残した。軍師、外交官、行政官、そして教育者としての彼の役割は、単に一介の僧侶の枠をはるかに超えるものであった。

彼の戦略的思考は、数々の戦役を勝利に導き、甲相駿三国同盟という複雑な外交的偉業を成し遂げさせた。内政においては、義元の右腕として領国経営を安定させ、文化事業にも貢献した。さらに、若き日の徳川家康への教育は、後の天下人の人格形成に少なからぬ影響を与えた可能性がある。

雪斎の死後、今川家が急速に衰退したという事実は、皮肉にも彼がいかに巨大な存在であったかを物語っている。「黒衣の宰相」と称された彼の生涯は、一個人の能力が時代を動かし得ることを示すと同時に、特定の個人への過度な依存が組織にもたらす危うさをも示唆している。太原雪斎は、日本の歴史において最も注目すべき「陰の実力者」の一人として、その名を記憶されるべきであろう。彼の経歴は、激動の時代におけるリーダーシップ、影響力、そして権力の力学について、今日にも通じる多くの教訓を与えてくれる。

IX. 参考文献

本稿の作成にあたっては、提供された史料断片( 4 ~ 3 、 4 ~ 8 )を参照した。また、これらの断片内で言及されている『今川仮名目録』、『甲陽軍鑑』などの歴史的文献、および小和田哲男氏、有光友學氏、平野明夫氏、黒田基樹氏らの現代の研究成果も間接的に参考にしている。正式な報告書においては、これらの史料はより厳密な形式で引用されるべきである。

引用文献

- 太原雪斎の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 | 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/232

- 太原雪斎 - BS-TBS THEナンバー2 ~歴史を動かした影の主役たち~ https://bs.tbs.co.jp/no2/16.html

- ナンバー2人物史 黒衣の宰相 太原雪斎 - note https://note.com/h_conatus/n/nf024ba7ff3c7

- 「黒衣の宰相」太原雪斎 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/black-chancellor-taigensessai/

- 第78回「太原雪斎・今川家の繁栄を維持できなかった軍師」 | 偉人・敗北からの教訓 https://vod.bs11.jp/contents/w-ijin-haiboku-kyoukun-78

- 【戦国を彩る名軍師たち】東海一の弓取りを育て、支えた軍師 https://kojodan.jp/blog/entry/2019/09/17/095108

- 家康への道~太原雪斎と書物|bluebird - note https://note.com/bluebirdkyoto/n/n973d5ab2c990

- 甲相駿三国同盟 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E7%9B%B8%E9%A7%BF%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%90%8C%E7%9B%9F

- 戦国時代の名参謀の「仕事」と「資質」 | 株式会社エル・ローズ https://www.elle-rose.co.jp/contents/bizthinker2202/

- 太原雪斎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E9%9B%AA%E6%96%8E

- 僧侶でありながら今川家を支え、名将・今川義元を育て上げた軍師 ... https://www.rekishijin.com/42017

- 太原雪斎「二人羽織」で今川義元を支えた軍僧 | PRESIDENT Online ... https://president.jp/articles/-/3050?page=1

- ゆかりの地から連想した優秀すぎるNo.2がいなくなった影響。太原雪斎 - note https://note.com/ryobeokada/n/na06fb2891f15

- 戦国軍師に学ぶ 「勝てる」戦略& 戦術立案の極意 https://learning.iec.co.jp/course/cms-portal/wp-content/uploads/2024/07/sn-05070.pdf

- 静岡市清水区ゆかりの“戦国僧侶 ”・太原雪斎<今川義元と築いた今川 ... https://www.at-s.com/life/article/ats/1623682.html

- 今川義元の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/34750/

- 今川仮名目録 ~スライド本文・補足説明~ https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/1649/1/4-2.pdf

- 今川義元|国史大辞典・世界大百科事典|ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=477

- 名参謀とともに東海をまとめた今川義元の挫折|Biz Clip(ビズクリップ)-読む・知る・活かす https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-022.html

- 太原雪斎~ 坊主頭にはちまきをし、戦の指揮をとった、今川義元の ... https://rekishikaido.php.co.jp/detail/5550?p=2

- 太原雪斎の「御屋形対諸宗礼之事」が記述されている文献や資料を探している。まず太原雪斎について調べたと... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000272284&page=ref_view

- 僧侶でありながら今川家の軍師として活躍した「戦国最強の僧侶」太原雪斎とは⁉ - 歴史人 https://www.rekishijin.com/31690