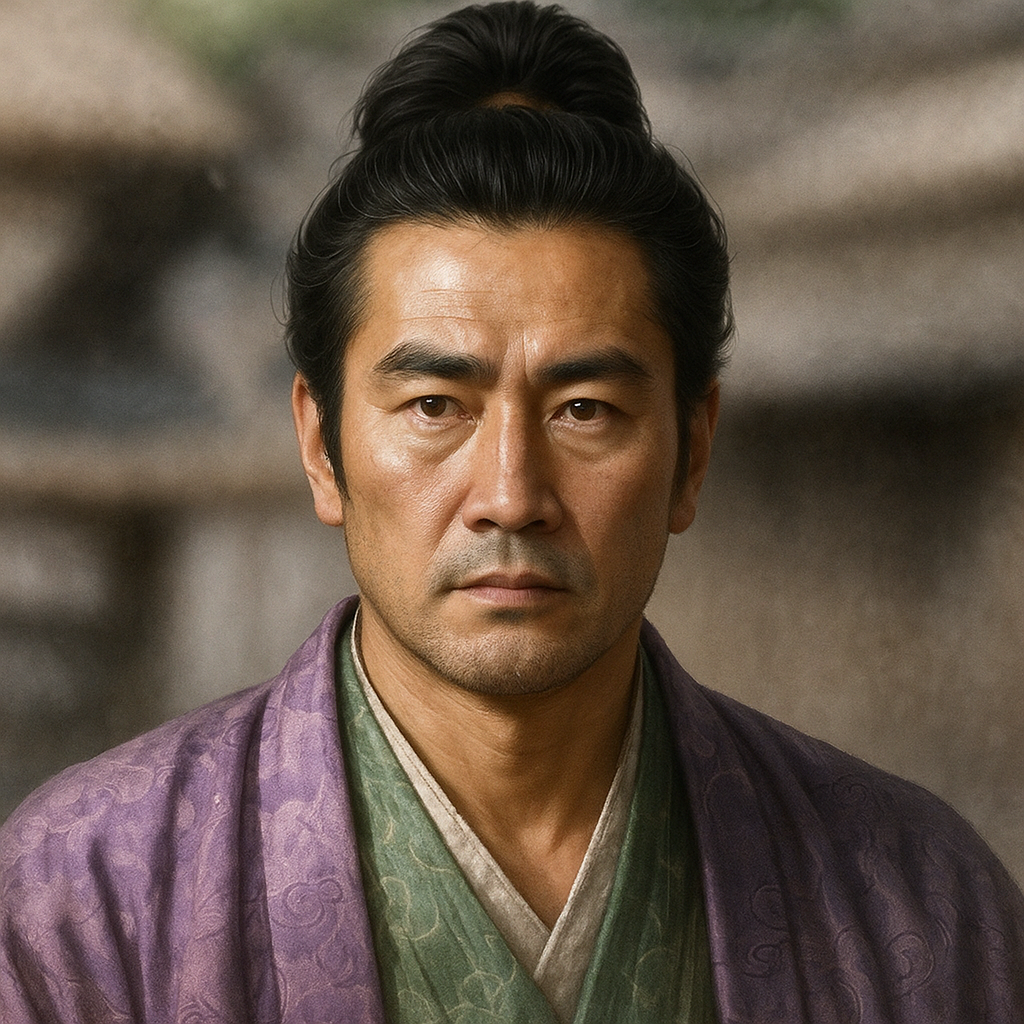

太田垣宗寿

太田垣宗寿は但馬の国人領主で、山名氏の重臣「山名四天王」の一人。竹田城主として1521年から1538年まで在位。主家の出兵要請を拒否するなど自立性を見せた。

太田垣宗寿 – 戦国期但馬における一国人の実像と太田垣氏の変遷

序章:太田垣宗寿研究の意義と本報告の構成

太田垣宗寿という名は、戦国時代の武将の中でも全国的な知名度が高いとは言えません。しかし、但馬国(現在の兵庫県北部)の有力国人領主であり、主家である山名氏の重臣「山名四天王」の一角を占め、天空の城として名高い竹田城の城主であった太田垣氏の一員として、彼は戦国時代の但馬における重要な役割を担いました。本報告は、太田垣宗寿の生涯と彼が生きた時代を、現存する史料に基づき多角的に掘り下げることを目的とします。ご依頼者が既にご存知の情報(山名家臣、宗朝の子、1521年に竹田城主、太田垣家は山名四天王、日下部氏末裔)は、本報告における重要な出発点であり、これらの情報を拡張し、深化させる形で調査を進めます。

本報告の調査範囲は、太田垣宗寿の活動時期を中心に据えつつ、太田垣氏の起源から戦国時代の終焉、さらにはその後の消息までを視野に入れます。主要な参照史料群には、『信長公記』 1 や『兵庫県史』 3 をはじめとする文献、各種系図、寺社縁起、地方史誌などが含まれます。しかしながら、太田垣宗寿自身に関する直接的かつ詳細な記録は限定的であるという現実に留意する必要があります。例えば、調査資料中に見られる 29 の記録は、寛政十三年(1801年)のものであり、明らかに戦国時代の太田垣宗寿とは別人に関する情報であるため、本報告の対象からは除外します。同様に、黒田孝高に関連する 30 、西南戦争等に関する 31 、紀伊太田城攻めに関する 32 、秀吉の外交構想に関する 33 、百物語に関する 34 、池田輝政に関する 35 といった資料は、本報告の主題である太田垣宗寿との直接的な関連性が薄いか、あるいは全く無関係であるため、記述の対象外とするか、背景情報として極めて慎重に扱います。

第一章:太田垣氏の出自と但馬における勢力基盤

一之壱 但馬国造日下部氏の系譜と太田垣氏の分立

太田垣氏は、古代の但馬国に勢力を有した但馬国造・日下部(くさかべ)氏の末裔とされています 4 。日下部氏に関する古代の史料は決して多くありませんが、後世に編纂された系図類によってその系統が伝えられており、中世には日下部氏から八木姓や太田垣姓を名乗る一族が分かれ、彼らが守護大名である山名氏の配下で活動したことが記録されています 4 。この事実は、太田垣氏のルーツを探る上で極めて重要な手がかりとなります。太田垣氏は「但馬国に栄えた日下部氏の一族の国人。竹田城主」 5 と定義され、その出自と在地における役割が明確に示されています。

日下部氏の系統からは、太田垣氏の他にも、同じく後に「山名四天王」に数えられる八木氏や、但馬から越前国へ移り勢力を築いた朝倉氏などが分出したと伝えられています 4 。古代豪族の末裔であるという出自は、戦国時代においても在地における太田垣氏の権威や正統性を支える一因となったと考えられます。戦国時代の武将の多くが、自らの家系の古さや由緒正しさを権威の源泉の一つとしていたことは周知の事実です。日下部氏という但馬の古来の氏族に連なることは、新興勢力や外部から入ってきた勢力、例えば守護として但馬に入部した山名氏などに対して、在地領主としての立場を強化する上で有利に作用した可能性があります。これはまた、山名氏のような外来の守護大名にとっても、在地勢力を効果的に掌握し、領国支配を安定させる上で、日下部氏系の国人を重用する動機になったと推察されます。

一之弐 守護山名氏と太田垣氏 – 「山名四天王」としての地位

太田垣氏は、但馬守護であった山名氏の重臣として、「山名四天王」の一に数えられました 6 。山名四天王とは、太田垣氏、八木氏、垣屋(かきや)氏、田結庄(たぎしょう、または「たゆいのしょう」とも読まれる)氏の四氏を指し、彼らが山名氏の但馬支配を支えた地域の有力な国人領主であったことが複数の資料で確認できます 7 。この事実は、太田垣氏が単なる一個の家臣ではなく、但馬の国政において枢要な地位を占めていたことを裏付けています。山名時熙の時代(室町時代前期)において、垣屋氏を除く太田垣・八木・田結庄の三氏は但馬の土着国人であったとされ 10 、太田垣氏の在地性の強さが窺えます。

「四天王」という呼称は、単なる家臣以上の意味合いを持ち、守護領国経営におけるパートナーとしての役割と、彼らが有していたであろう相当な自律性を示唆しています。「四天王」は元来仏教用語であり、主君や中心的な存在を守護する最も強力な四者を指します。この呼称が戦国武将の家臣団に対して用いられる場合、彼らが主家にとって軍事的にも政治的にも不可欠な存在であったことを象徴しています。太田垣氏らがそれぞれ拠点となる城(太田垣氏は竹田城)を持ち、一定の領域支配を行っていた事実は、守護大名と国人領主の関係が単純な主従関係だけでなく、ある種の連合的な側面も持っていたことを示唆します。この山名氏と四天王の力関係、特に四天王の自律性は、後の時代、例えば太田垣宗寿による山名氏の出兵要請拒否といった行動の伏線となり得ます。主家の力が弱まれば、有力家臣が独自の判断で行動する余地が生まれるためです。山名氏の勢力拡大や内部抗争、例えば明徳の乱(1391年)における山名氏の分裂と再編 11 などは、山名氏が室町幕府との関係や一族内部の対立によって大きく勢力を変動させた歴史的背景を提供し、太田垣氏を含む配下国人の動向にも常に影響を与えていたと考えられます。

一之参 竹田城の築城と太田垣氏による支配の開始

「天空の城」として今日広く知られる竹田城は、一般に嘉吉三年(1443年)、時の但馬守護であった山名宗全(持豊)が、太田垣光景(みつかげ)を初代城主として配したことに始まるとされています 6 。初代城主については、太田垣光景とする説 6 の他に、太田垣誠朝(まさとも)とする説も存在します 3 。また、嘉吉三年(1443年)頃に「別家の」太田垣誠朝が竹田城主となったとみる見解もあります 16 。しかし、朝来市和田山町の常光寺には太田垣光景の墓と伝えられる供養塔が現存し、その基壇部分には光景の没年を示す「寛正六年」(1465年)の刻字が確認されています 15 。これは光景の実在とその活動時期を裏付ける重要な物証と言えます。一方で、誠朝(宗寿の父である宗朝の別名か、あるいは同名の別人物か)は、後述するように宗寿の父であり、初代城主とするには時代がやや下ります。 16 の「別家の太田垣誠朝」という記述は、竹田城主家とは異なる系統の太田垣氏が同時期に存在した可能性を示唆しますが、竹田城の初代城主としては、常光寺の墓碑の存在からも太田垣光景が有力と考えられます。

太田垣氏による竹田城支配は、この初代光景以降、約140年間にわたり、数代にわたって続いたとされています 3 。太田垣氏が支配した世代数については、5代説 6 と7代説 3 が見られますが、これは起算点や途中の代数カウントの方法、あるいは史料による情報粒度の違いによる可能性が考えられます。

第二章:太田垣宗寿の生涯 – 第五代竹田城主として

二之壱 宗寿の出自と家督相続の背景

太田垣宗寿は、竹田城主であった太田垣宗朝(むねとも)の子として生まれたと伝えられています 3 。宗寿の父である宗朝は、「誠朝(まさとも)」とも記されることがあります 17 。複数の史料において、竹田城の歴代城主として宗朝、そしてその子である宗寿の名が挙げられています 3 。ご依頼者の情報では宗寿を「4代目」としていますが、複数の史料 2 では「第5代」城主と記録されており、これらの史料は宗寿の具体的な城主就任年や退任年、そして彼の直前・直後の城主名を記していることから、より詳細な情報に基づいている可能性が高いと考えられます。本報告では、これらの史料に基づき、宗寿を「第5代」として扱います。

宗寿が家督を相続するまでの太田垣氏の状況や、但馬国内の情勢、例えば主家である山名氏の勢力変化や周辺国人との関係などが、彼の相続の背景を形成していたと考えられます。

二之弐 竹田城主就任(大永元年、1521年)とその治世

太田垣宗寿は、大永元年(1521年)に竹田城の第5代城主となったと記録されています 2 。これは宗寿の武将としてのキャリアにおける明確な始点を示すものです。彼の治世は、天文七年(1538年)まで続いたとされています 2 。

以下に、太田垣氏による竹田城支配の連続性と、その中での宗寿の正確な位置づけを視覚的に明確にするため、推定を含む歴代城主の一覧を示します。

表1:竹田城 太田垣氏 歴代城主一覧(推定含む)

|

代 |

城主名 |

推定在位期間 |

関連史料 |

備考 |

|

初代 |

太田垣光景 |

嘉吉3年(1443)頃~寛正6年(1465)頃 |

6 |

常光寺に供養塔あり。 |

|

二代 |

太田垣景近 |

(光景の後) |

6 |

詳細は不明。 |

|

三代 |

太田垣宗朝(誠朝) |

(景近の後)~大永元年(1521)以前 |

3 |

太田垣宗寿の父。 |

|

四代 |

太田垣俊朝 |

延徳4年(1492)?~大永元年(1521)以前 |

3 |

宗寿の直前の城主。 3 の1492年就任説は宗朝との関係で年代的検討を要す。 |

|

五代 |

太田垣宗寿 |

大永元年(1521)~天文7年(1538) |

2 |

本報告の中心人物。 |

|

六代 |

太田垣朝延 |

天文7年(1538)~元亀元年(1570) |

2 |

太田垣宗寿の子とされる。 |

|

七代 |

太田垣輝延 |

元亀元年(1570)~天正8年(1580) |

2 |

竹田城最後の太田垣氏城主。 |

この表は、太田垣氏による竹田城支配の変遷と、その中で太田垣宗寿がどのような位置を占めていたのかを理解する一助となるでしょう。特に、宗寿の具体的な在位期間を把握することは、次節で述べる彼の行動がどの時代背景の下で行われたのかを理解する上で重要です。

二之参 宗寿治世下の但馬情勢と太田垣氏の動向

太田垣宗寿の治世における最も特筆すべき動向として記録されているのが、大永二年(1522年)の出来事です。この年、当時の但馬守護であった山名誠豊(さねとよ、山名政豊の子)が播磨国へ攻め込んだ際、太田垣氏はその出兵要請に応じなかったとされています 3 。具体的には、「大永2年(1522年)に政豊の子山名誠豊が播磨へ攻め込んだが、この時になると太田垣氏は出軍要請にも従わないようになり、赤松氏は結束を取り戻し山名軍を追放することになった」 18 と記されています。

この出兵拒否は、単なる命令不服従以上の意味を持つと考えられます。これは、主家である山名氏の求心力が低下しつつあったこと、そして太田垣氏のような有力国人が自立性を高め、あるいは独自の戦略的判断を下すようになっていたことを示す象徴的な出来事である可能性が高いです。山名氏は室町幕府の有力守護大名でしたが、応仁の乱(1467-1477年)以降、その勢力は徐々に衰退し、領国に対する統制力にも陰りが見え始めていました。一方で、太田垣氏は「山名四天王」として重用される立場でありながら、竹田城を拠点とする強固な在地勢力であり、独自の軍事力と判断力を有していました。宗寿の父・宗朝の時代から、山名氏内部の対立や周辺勢力との抗争が絶えず、国人領主たちは自衛と自領の安定、さらには勢力拡大のために、より自律的な行動を取る必要に迫られていた可能性があります。播磨出兵は山名氏にとって重要な軍事行動であったはずですが、これに太田垣氏(宗寿)が応じなかったことは、山名氏の指揮命令系統が必ずしも絶対的ではなくなっていたこと、そして太田垣氏が自らの領地の状況や利害を優先して行動できるだけの力と意思を持っていたことを強く示唆します。この行動は、戦国時代における「下剋上」の風潮や、主家と家臣の関係性の流動化(主家の弱体化と有力家臣の台頭・自立化)という大きな歴史的トレンドの中に位置づけられる重要な事例と言えるでしょう。

残念ながら、提供された資料の中には、上記の出兵拒否以外に、太田垣宗寿個人の具体的な治績、例えば内政における手腕、他の戦闘への参加や指揮、文化的な活動などに関する詳細な記述は乏しいのが現状です。そのため、彼の人物像や統治の実態については、当時の但馬国や山名氏全体の動向、そして竹田城という戦略的拠点の地理的・政治的重要性から、宗寿が置かれた状況や彼が下したであろう判断について、ある程度の推測を交えながら考察することになります。

二之四 城主退任と太田垣朝延への継承(天文七年、1538年)

太田垣宗寿は天文七年(1538年)に城主の座を退いたか、あるいはこの年に死去した可能性も考えられます。その後、子とされる太田垣朝延(とものぶ)が竹田城の第6代城主として後を継ぎました 2 。複数の史料が一致して「天文7. 1538. 太田垣朝延、第6代城主となる」 3 と記しており、これは宗寿の治世の終わりと朝延の治世の始まりを明確に示しています。宗寿の退任理由(隠居、死去など)については、現存する史料からは残念ながら明確にされていません。

二之五 宗寿の晩年と没年に関する考察

太田垣宗寿の正確な生年および没年は不詳です。彼の父とされる誠朝(宗朝)の生没年も不詳とされていますが 17 、宗寿自身についても同様に直接的な記録は見当たりません。城主を退任した後の宗寿の動向や、正確な没年、墓所などに関する具体的な記録は、提供された資料群からは確認できませんでした。

戦国時代の地方国人領主に関する記録は、特に中央の史料から離れるほど断片的になる傾向があります。太田垣宗寿の晩年や死に関する情報が乏しいのは、その一例と言えるでしょう。織田信長や豊臣秀吉のような天下人や、それに次ぐ大大名クラスであれば、複数の年代記や家譜、日記、書状などが豊富に残存する可能性が高いですが、国人領主の場合、菩提寺の過去帳や限定的な地方記録、後世に編纂された系図などに頼ることが多くなります。竹田城が後に羽柴秀吉軍によって攻め落とされ、太田垣氏の宗家が領主としての地位を失ったことも、関連記録の散逸や湮滅(いんめつ)につながった一因である可能性が考えられます。この史料的制約は、太田垣宗寿の人物像を完全に再構築することの難しさを示しており、今後の新たな史料発見への期待を残すものです。

以下に、太田垣宗寿の生涯における主要な画期となる出来事を時系列で簡潔に整理した略年表を示します。

表2:太田垣宗寿 関連略年表

|

年号(西暦) |

関連事項 |

典拠 |

|

大永元年(1521年) |

太田垣宗寿、竹田城第5代城主に就任 |

3 |

|

大永二年(1522年) |

主家・山名誠豊の播磨出兵要請に応じず |

18 |

|

天文七年(1538年) |

城主を退任(または死去)、太田垣朝延が第6代城主として後継 |

3 |

この年表は、太田垣宗寿の活動期間と歴史的背景を把握する上で役立ちます。特に1522年の山名氏への出兵拒否という、彼の治世を特徴づける重要な出来事を年表中に明示することで、その歴史的意義を際立たせることができます。

第三章:宗寿没後の太田垣氏と戦国時代の荒波

三之壱 但馬を巡る諸勢力の動向と太田垣氏の立場

太田垣宗寿の子である太田垣朝延(在位:1538年~1570年)、そして孫にあたるとされる太田垣輝延(てるのぶ、在位:1570年~1580年)の時代 2 、但馬国は西から毛利氏、東から織田氏という二大勢力の伸長に挟まれ、その影響を強く受けるようになります。主家である山名氏の勢力は著しく衰退し、但馬国内の国人領主たちは、生き残りをかけて複雑な外交関係と軍事行動を余儀なくされました。太田垣氏もまた、周辺の国人、例えば同じく山名四天王であった垣屋氏、八木氏、田結庄氏などとの間で、時には連携し、時には対立しながら、自家の存続を図ったと考えられます。垣屋氏の動向に触れた史料 19 は、山名四天王間の関係が一様ではなかったことを示唆しています。

太田垣宗寿の時代に見られた太田垣氏の自立性の萌芽は、朝延・輝延の時代には、より切迫した状況下での生き残り戦略へと発展していったと推察されます。太田垣宗寿による1522年の出兵拒否は、まだ山名氏という主家の枠組みの中での相対的な自立行動であったと言えます。しかし、その後の時代、特に16世紀後半になると、山名氏自体が織田氏や毛利氏といった巨大勢力の圧力に直接さらされ、存亡の危機に瀕します。その結果、太田垣氏(特に最後の城主・輝延)は、ある時は毛利氏に属し、またある時は一時的に織田方と結ぶなど、より大きな外部勢力との間で複雑かつ危険な外交を展開する必要に迫られました。これは、戦国時代の多くの国人領主が経験した共通の運命であり、太田垣氏もその例外ではありませんでした。主家山名氏の権威が実質的に失墜する中で、太田垣氏は自らの判断で従属先や協力相手を選択せざるを得ない状況に追い込まれていったのです。

三之弐 太田垣輝延の時代 – 織田信長の但馬侵攻と竹田城の攻防

竹田城最後の城主とされるのは、太田垣輝延です。天正元年(1573年)、当時の但馬守護・山名祐豊と共に、太田垣氏は毛利輝元に降伏したと記録されています 3 。これは、急速に勢力を拡大する織田信長に対抗するための選択であったと考えられます。

天正五年(1577年)、織田信長の命を受けた羽柴秀吉の弟・羽柴秀長が率いる軍勢による第一次但馬侵攻が開始されます。この際、竹田城は生野銀山の確保という戦略的意義も相まって、秀長軍の主要な攻撃目標の一つとなりました。太田垣輝延は一旦降伏し、城を明け渡したとされています 2 。『武功夜話』には、輝延が竹田城の険阻な地形を活かして3日間にわたり抵抗したものの、羽柴秀長軍の鉄砲隊の攻撃により遂に降参したとの記述が見られます 2 。ただし、『武功夜話』の史料的価値については研究者の間で見解が分かれており、その記述を鵜呑みにすることはできません。一方、比較的信頼性の高い史料とされる『信長公記』によれば、秀長が竹田城を落城させ、普請を命じて城代を置いたとされています 2 。

しかし、羽柴秀長軍が丹波方面へ転進した隙を突いて、太田垣輝延は竹田城を奪還したとされています 2 。この行動は、輝延の抵抗意志の強さと、当時の織田方の但馬支配がまだ盤石ではなかったことを示しています。城を奪還した後、輝延は再び毛利氏と和睦し、織田氏に対抗する姿勢を明確にしました 21 。太田垣輝延の一連の行動は、単なる日和見主義や変節と片付けるべきではなく、小勢力が巨大勢力の狭間でいかにして生き残ろうとしたかの苦闘の現れとして理解する必要があります。降伏、奪還、そして再度の敵対という目まぐるしい動きの背後には、自領と家名を保つための必死の外交戦略と軍事戦略があったと考えられます。輝延は、まず西国の雄である毛利氏に属することで織田氏の圧力に対抗しようとしましたが、実際に織田軍の侵攻を受けるとその軍事力の前に一時的な降伏を余儀なくされました。これは現実的な戦力差を考慮した上での苦渋の決断であったでしょう。その後、敵軍の隙を突いて城を奪還した行動は、独立を諦めない強い意志の表れであると同時に、毛利氏からの支援を期待した動きでもあった可能性があります。しかし、最終的には織田氏の力が勝り、再度の本格的な侵攻を受けることになります。輝延の行動は、戦国末期の国人領主が直面した厳しい選択の連続を物語っています。

三之参 竹田城の落城(天正八年、1580年)と太田垣氏宗家の終焉

天正八年(1580年)、羽柴秀長による第二次但馬侵攻が行われます。この時、太田垣輝延は再び降伏し、竹田城は完全に織田方の支配下に入りました。これにより、太田垣氏による約140年間にわたる竹田城支配は終焉を迎え、但馬における太田垣氏宗家の領主としての歴史は幕を閉じたとされています 2 。「秀吉、 但馬を勢力下におく(この時点で、 太田垣の竹田城は終わる)」 14 との記述や、「山名祐豊と太田垣輝延の支配は完全に終焉を迎え、滅亡しました」 2 との記述は、太田垣氏の領主としての地位喪失を明確に示しています。落城後、竹田城には羽柴秀長が城代として入ったとされています 2 。

天正八年の竹田城落城は、単に一つの城が陥落したという出来事にとどまらず、但馬国における旧勢力(守護山名氏とその配下の有力国人衆)の時代の終わりと、織豊政権による新たな支配体制の始まりを象徴する重要な画期でした。竹田城は、その戦略的な位置と堅固さから、但馬における重要な軍事拠点でした。その支配者が変わることは、地域の勢力図を一変させるほどのインパクトを持ちます。太田垣氏の「滅亡」という表現は、彼らが領主としての地位と権力を完全に失ったことを意味します。これにより、但馬の支配構造は、在地領主による分立状態から、中央政権(織田氏、そして豊臣氏)の直接的な影響下に組み込まれていく大きな転換点を迎えたと言えます。これは、織田信長・豊臣秀吉による天下統一事業が地方にまで及んでいく過程の一断面を示すものであり、戦国時代の終焉と近世の到来を告げる動きの一つと評価できます。

第四章:その後の太田垣氏 – 離散と再興の途

四之壱 備後国における太田垣氏の活動(守護代太田垣氏)

但馬国の竹田城を本拠とした太田垣氏とは別に、備後国(現在の広島県東部)においても、室町時代から戦国時代にかけて、山名氏の守護代として太田垣氏の一族が活動していたことが史料から確認できます 22 。備後守護代太田垣氏は、但馬の太田垣氏(日下部氏族)から分かれた一族であり、応永八年(1401年)に太田垣通泰(みちやす)が備後守護代に任じられたことに始まるとされています 22 。これは、太田垣一族の活動範囲の広さを示唆します。備後太田垣氏は、尾道(現在の尾道市)の赤城(あかぎ)を拠点の一つとしていたこと、そして太田垣新六郎(しんろくろう)という人物の名が見えることなどが伝えられています 22 。

但馬の太田垣氏と備後の太田垣氏が、どの程度の具体的な連携や交流を持っていたかは、現存史料からは明確には判明しません。しかし、同族意識は存在した可能性があり、また、山名氏という共通の主家を持つことから、何らかの連絡や情報交換はあったかもしれません。戦国時代において、有力な武家が一族の者を分家として異なる地域に配置したり、主家の広域支配体制の中で複数の拠点で重要な役割を担ったりすることは珍しくありませんでした。これは、一族全体の勢力維持や情報網の確保に繋がる戦略でした。山名氏は最盛期には山陰・山陽の多くの国々を守護しており、その下で太田垣氏が但馬と備後という異なる地域で重用されたことは、太田垣一族の能力と山名氏からの信頼の厚さを示している可能性があります。一方で、それぞれの地域で独自の歴史を歩み、異なる環境に適応していく中で、但馬と備後の太田垣氏が次第に独自の性格を強めていった可能性も考えられます。この関係性の実態解明は今後の研究課題と言えるでしょう。

四之弐 但馬における太田垣氏残党の動向(小代一揆と太田垣信喬)

竹田城落城後も、太田垣氏の血筋は但馬国の一部地域で活動を続けた痕跡が見られます。竹田城最後の城主・太田垣輝延の次男とされる太田垣信喬(のぶたか)は、竹田城落城後、但馬北部の小代(おじろ)郷(現在の兵庫県美方郡香美町)の城山城主であった田公氏を頼って同地に移ったとされています 24 。その後、羽柴軍の但馬・因幡侵攻の頃、田公氏が因幡へ退去した後に、太田垣信喬は田渕清理(きよまさ)らと共に「小代一揆」と呼ばれる抵抗運動の首謀者として名を連ねています 24 。この一揆は、藤堂高虎らを相手にしばしば丹戸(現在の香美町小代区丹戸)周辺まで出陣し、激しく抵抗したと伝えられています。これは、太田垣氏の残存勢力が、領主としての地位を失った後も、在地における影響力を保持し、新たな支配者に対して抵抗を試みたことを示す事例です。

四之参 戦国時代終焉後の太田垣氏

戦国時代が終焉し、江戸時代に入ると、太田垣氏のいくつかの系統は形を変えて存続したことが確認できます。江戸幕府が編纂した大名・旗本の系図集である『寛政重修諸家譜』には、太田垣氏のいくつかの家系が収録されている可能性があります 25 。例えば、長島的庵(秀世)という人物が江戸幕府の医師として300俵10人扶持の旗本であった記録があり、この長島氏が太田垣氏と何らかの関連を持つ可能性も考えられますが、直接的な関連を示す資料は本調査では確認できませんでした。『寛政重修諸家譜』は近世武家社会研究の基本文献であり、ここに太田垣氏の家名が見られるとすれば、それは一族が武士としての地位を完全に失ったわけではなく、新たな体制下で生き残る道を見出したことを意味します。

四之四 太田垣氏の遺産と記憶

太田垣宗寿個人の墓所や、彼に直接関わる具体的な遺品についての情報は、現在のところ乏しいと言わざるを得ません。しかし、太田垣氏が代々城主を務めた竹田城跡は、今日、国史跡として壮大な石垣群が残り、「天空の城」として多くの人々を魅了しています 13 。この城跡は、太田垣氏をはじめとする歴代城主の治世を物語る貴重な歴史遺産です。

また、竹田城の初代城主とされる太田垣光景の供養塔は、朝来市和田山町の常光寺に現存しています 15 。この寺は、文禄三年(1594年)に創建されたと伝えられ、太田垣光景の墓とされる五重石塔は、もとは別の場所にあったものが移されたと考えられています 15 。これは、太田垣氏の歴史を偲ぶことのできる数少ない具体的な遺物の一つです。

結論

太田垣宗寿は、戦国時代の但馬国において、山名氏の重臣「山名四天王」の一家である太田垣氏の当主として、竹田城を拠点に活動した武将です。彼の治世は、大永元年(1521年)から天文七年(1538年)に及び、その間、主家である山名氏の播磨出兵要請を拒否するという、当時の国人領主の自立性の高まりを示す重要な行動が見られました。これは、戦国中期における守護大名体制の動揺と、在地勢力の台頭という時代の大きな流れを反映した出来事と言えます。

しかしながら、太田垣宗寿個人の詳細な事績や人物像を伝える直接的な史料は極めて限定的であり、彼の生涯の多くは依然として謎に包まれています。本報告で検討したように、彼の出自、竹田城主としての就任と退任の時期、そして山名氏に対する行動は記録から確認できますが、それ以外の内政手腕や具体的な戦闘指揮、文化的活動などについては、今後の史料発見や研究の進展が待たれます。

宗寿の没後、太田垣氏は朝延、輝延と続き、織田信長の但馬侵攻という戦国末期の激動の波に呑み込まれます。天正八年(1580年)の竹田城落城は、太田垣氏宗家の領主としての歴史の終焉を意味しましたが、一族の血脈は但馬の一部や備後国、さらには江戸時代の武家社会へと形を変えて受け継がれていきました。小代一揆に見られるような抵抗の試みや、『寛政重修諸家譜』にその名が残る可能性は、太田垣氏が決して歴史から完全に姿を消したわけではないことを示しています。

太田垣宗寿という一人の国人領主、そして彼を含む太田垣一族の歴史を追うことは、戦国時代という変革の時代を、中央の視点からだけでなく、地方の在地領主の視点からも複眼的に理解する上で重要です。彼らの生き残りをかけた苦闘や選択は、戦国乱世の複雑な様相をより深く、より具体的に描き出すための一助となるでしょう。竹田城跡が今なお多くの人々を惹きつけるように、太田垣氏の歴史もまた、さらなる探求の対象として、我々に語りかけるものがあると言えます。

引用文献

- 信長公記|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2030

- 竹田城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E7%94%B0%E5%9F%8E

- 竹田城の歴史 - 竹田城跡公式ホームページ - 朝来市 https://www.city.asago.hyogo.jp/site/takeda/3092.html

- 『日下部系図』の諸本について - 成城大学 https://www.seijo.ac.jp/research/folklore/publications/academic-journals/jtmo420000000d0j-att/minkenkiyo_043_045.pdf

- 太田垣氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%9E%A3%E6%B0%8F

- 寺報・書籍/山名赤松研究ノート/1号/歴史は生きている - 但馬村岡 法雲寺 http://houun.jp/modules/xpwiki/?%E5%AF%BA%E5%A0%B1%E3%83%BB%E6%9B%B8%E7%B1%8D%2F%E5%B1%B1%E5%90%8D%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%2F%EF%BC%91%E5%8F%B7%2F%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B

- 豊岡市立歴史博物館/第60回企画展 https://www3.city.toyooka.lg.jp/kokubunjikan/html/exhibit60.html

- イベント - 但馬山名氏と山名四天王 - 但馬情報特急 https://www.tajima.or.jp/event/212193/

- 近世編-1 https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/4f6248498763bceb99e424cd54a667ab95e56e8c.pdf

- 寺報・書籍/山名/1号/山名氏四代の栄光 - 但馬村岡 法雲寺 http://houun.jp/modules/xpwiki/?%E5%AF%BA%E5%A0%B1%E3%83%BB%E6%9B%B8%E7%B1%8D%2F%E5%B1%B1%E5%90%8D%2F%EF%BC%91%E5%8F%B7%2F%E5%B1%B1%E5%90%8D%E6%B0%8F%E5%9B%9B%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%A0%84%E5%85%89

- 明徳の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 明徳の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/59185/

- 竹田城跡 立雲峡 - 朝来市観光協会 https://asago-kanko.com/wp-content/uploads/2014/10/Castle.Rituunkyo.pdf

- 竹田城関係年表 - 朝来市観光協会 https://asago-kanko.com/wp-content/uploads/2018/03/castlerituunkyo.pdf

- 朝来 常光寺 天空仙人の神社仏閣めぐり Jokoji Temple - FC2 https://tencoojbx.web.fc2.com/jbx/xhg-jokoji.htm

- 但馬 建屋ウスギ城 太田垣氏城郭の有力参考地 | 久太郎の戦国城めぐり http://kyubay46.blog.fc2.com/blog-entry-582.html

- 太田垣誠朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%9E%A3%E8%AA%A0%E6%9C%9D

- 平賀源内と日本100名城|super_poppy411 - note https://note.com/super_poppy411/n/nf03680b00a56

- 垣屋氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9E%A3%E5%B1%8B%E6%B0%8F

- 豊岡市史年表(江戸時代末まで) https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/13ad74be5195b86c302e90b98965dae53c5418fb.pdf

- 日本のお城と武将たち~名城はいかにして築かれ落城したか~ (3ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/13529/?pg=3

- 赤城と太田垣氏(尾道市東則末町・守護所尾道を守る城) https://bingo-history.net/archives/12250

- 神辺城、古城山の謎(黄葉山城との関係を考える) - 備陽史探訪の会 https://bingo-history.net/archives/527

- 山名氏史料館『山名蔵』のページ - xpwiki : 義理(よしまさ)流ー田渕氏の系譜 [山名会/刊行物等/山名第5号/田渕氏の系譜(未掲載)] http://www.yamana1zoku.org/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E5%88%8A%E8%A1%8C%E7%89%A9%E7%AD%89%2F%E5%B1%B1%E5%90%8D%E7%AC%AC5%E5%8F%B7%2F%E7%94%B0%E6%B8%95%E6%B0%8F%E3%81%AE%E7%B3%BB%E8%AD%9C%28%E6%9C%AA%E6%8E%B2%E8%BC%89%29

- まちの文化財(134) 徳川将軍の奥医師長島 - 養父市 https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kyoikuiinkai/shakaikyoiku/1/1/2365.html

- 寛政重修諸家譜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%94%BF%E9%87%8D%E4%BF%AE%E8%AB%B8%E5%AE%B6%E8%AD%9C

- 諸家系譜(旗本) https://kafuka.onmitsu.jp/shokakeifu.html

- 竹田城跡 - 朝来市観光協会 https://asago-kanko.com/wp-content/uploads/2018/03/takedasansaku.pdf

- 第一節 幕藩体制の確立と城崎 https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/7550ea40548df4f544ae0d39de2d58141cc9fe60.pdf

- 黒田孝高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%AD%9D%E9%AB%98

- 千葉一族【ち】~【と】 https://chibasi.net/ichizoku61.htm

- 1585年 – 86年 家康が秀吉に臣従 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1585/

- 古代史前言 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100512968.pdf

- ひょうご伝説紀行 ー 妖怪・自然の世界 ー 用語解説一覧 - 兵庫県立歴史博物館 https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/digital_museum/legend3/term/

- http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/historystation/legend3/ 人々が、暮らしの中で生み出し、語り継いできた - 兵庫県立歴史博物館 https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/wp-content/uploads/2021/02/legend03_all-l.pdf