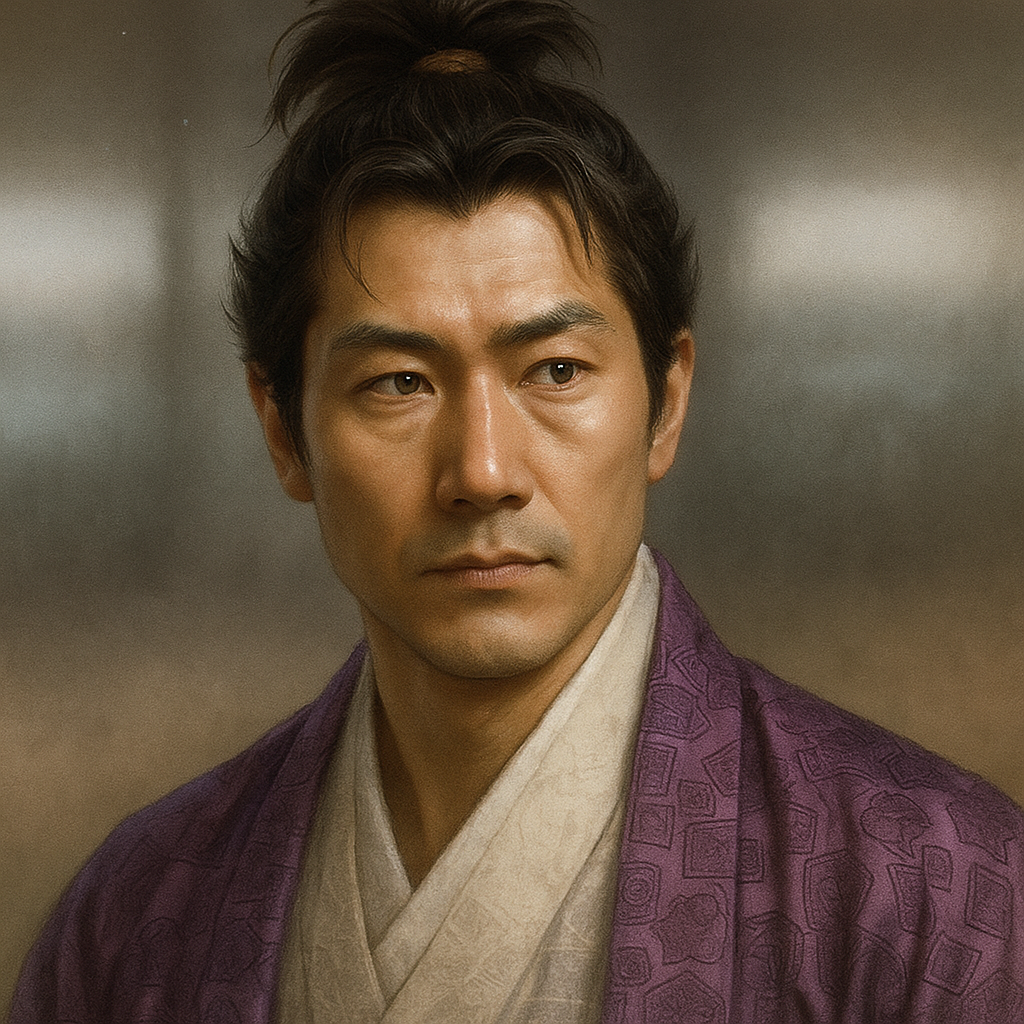

太田垣朝延

太田垣朝延は但馬国の国人領主で、山名四天王の一人。竹田城主として生野銀山を支配し、経済力を背景に自立性を高めた。羽柴秀吉の但馬侵攻に直面し、その治世は激動の時代であった。

戦国武将 太田垣朝延の生涯と時代背景

序章:戦国武将・太田垣朝延とは

太田垣朝延の位置づけと本報告の目的

本報告は、戦国時代に但馬国(現在の兵庫県北部)の国人領主として竹田城を拠点とした武将、太田垣朝延(おおたがき とものぶ)の生涯と、彼が生きた時代の特質を明らかにすることを目的とする。太田垣朝延に関しては、山名家家臣、太田垣宗寿の子であり、天文七年(1538年)に竹田城主となったことなどが伝えられている。ただし、城主としての代数については、一部情報で五代目とされることがあるが、複数の史料 1 では第六代城主として記録されており、本報告では後者の記述を基に進める。朝延の事績は、但馬国内の動向のみならず、中央の政治勢力の変遷とも深く関わっており、その生涯を追うことは、戦国期における地方権力の様相を理解する上で重要である。

但馬国と太田垣氏の概要

戦国時代の但馬国は、畿内、山陽道、山陰道を結ぶ交通の要衝に位置し、地政学的に重要な地域であった。この地は守護大名である山名氏によって統治されていたが、応仁の乱以降、守護大名の権威は次第に揺らぎ、国内の有力国人領主が台頭する状況にあった 4。

太田垣氏は、日下部氏の血を引く一族とされ、但馬国朝来郡の竹田城を拠点として勢力を有した国人領主である 6。特に、太田垣氏は垣屋氏、八木氏、田結庄(たいのしょう)氏と共に「山名四天王」と称され、山名氏の但馬支配を支える重要な柱の一つと見なされていた 8。

太田垣氏のような国人領主は、主家である山名氏への従属と、在地領主としての自立性の間で常に綱渡りを強いられる立場にあった。例えば、後に詳述する生野銀山の支配権を巡る動きは、山名氏の被官でありながらも独自の経済基盤を確立しようとする太田垣氏の自立志向を垣間見せる 10 。このような主家との関係性は、戦国時代の多くの国人領主が直面した普遍的な課題であり、太田垣氏の動向もこの文脈で理解する必要がある。主家の力が衰えれば自立を模索し、強大な外部勢力が現れればその影響下に入るか、あるいは抵抗して滅亡の道を辿るかという厳しい選択を迫られるのが常であった。

また、太田垣氏の居城であった竹田城の戦略的価値も、時代と共に変遷した。当初は播磨国との国境防衛や、播磨への出撃拠点として山名氏にとって重要な役割を担っていた 12 。しかし、織田氏や毛利氏といった広域を支配する勢力が台頭し、その対立が激化する中で、竹田城は但馬支配のみならず、西国攻略を目指す上での戦略的要衝としての意味合いを強めていくこととなる 13 。この戦略的価値の高まりが、結果として太田垣氏の運命を大きく左右する要因の一つとなったのである。

第一部:太田垣朝延の出自と竹田城主就任

太田垣氏の系譜と但馬における勢力基盤

太田垣氏が竹田城主として歴史の表舞台に登場するのは、室町時代中期に遡る。初代城主とされる太田垣光景(みつかげ)は、嘉吉元年(1441年)に勃発した嘉吉の乱において、主君である山名宗全(持豊)の下で赤松氏討伐に功績を挙げ、播磨国守護代に任じられたと伝わる 6 。その後、嘉吉三年(1443年)、宗全の命により竹田城を築城(あるいは改修)し、その初代城主となったとされる 1 。ただし、初代城主を太田垣誠朝(なりとも/まさとも)とする説も存在する 1 。

光景の子である太田垣景近(かげちか)は、応仁元年(1467年)から始まる応仁の乱において父光景と共に西軍の山名宗全に属して京都で戦い、但馬へ侵攻してきた丹波国の細川軍を夜久野ヶ原で撃退するなど、武勇を示した 3 。これらの功績により、太田垣氏は但馬国内での地位を確固たるものとし、垣屋氏、八木氏、田結庄氏と並び「山名四天王」と称される有力国人へと成長した 8 。

その後、竹田城は文明十一年(1479年)に第三代城主・太田垣宗朝(むねとも、または「そうちょう」とも読まれる)、延徳四年(1492年)に第四代城主・太田垣俊朝(としとも)へと継承されていった 1 。

朝延の父・太田垣宗寿(むねとし)の時代

大永元年(1521年)、太田垣宗寿が第五代竹田城主として就任する 1 。この時期の山名氏は、依然として但馬守護としての権威を保持していたものの、その支配力には陰りが見え始めていた。例えば、大永二年(1522年)に山名誠豊(のぶとよ)が播磨へ出兵した際、竹田城主であった太田垣氏(宗寿か)は、この出陣命令に従わなかった可能性が指摘されている 10 。これは、山名氏の家臣団内部における自立志向の高まりを示す一例と言えるだろう。

天文七年(1538年):朝延、第六代竹田城主となる

天文七年(1538年)、太田垣宗寿の子である太田垣朝延が家督を相続し、第六代竹田城主となった 1 。朝延の読みについては「とものぶ」が一般的であり、史料 10 からもそのように推測される。この時点で、太田垣氏は竹田城を拠点として約一世紀にわたり但馬国に勢力を築いてきたことになる。

表1:太田垣氏 竹田城主一覧(推定含む)

|

代 |

城主名 |

読み |

続柄(推定含む) |

就任年 (西暦) |

退任年/没年 (西暦) |

主要な出来事・備考 |

典拠例 |

|

1 |

光景 |

みつかげ |

(光朝の子) |

1443 |

1465 (城主退任) |

竹田城築城、応仁の乱従軍 |

3 |

|

2 |

景近 |

かげちか |

光景の子 |

1465 |

不明 |

応仁の乱で活躍 |

3 |

|

3 |

宗朝 |

むねとも |

景近の子 |

1479 |

不明 |

|

1 |

|

4 |

俊朝 |

としとも |

宗朝の子 |

1492 |

不明 |

|

1 |

|

5 |

宗寿 |

むねとし |

俊朝の子 |

1521 |

1538 (城主退任) |

|

1 |

|

6 |

朝延 |

とものぶ |

宗寿の子 |

1538 |

1570頃 (城主退任) |

生野銀山開発・支配、羽柴秀吉第一次但馬侵攻 |

1 |

|

7 |

輝延 |

てるのぶ |

朝延の子 (推定) |

1570 |

1580 (落城) |

羽柴秀吉・秀長による但馬侵攻、竹田城落城 |

1 |

山名四天王という称号は、太田垣氏が山名氏政権内で高い地位を占めていたことを示している。しかし、この称号が常に安定した協力関係を意味したわけではない。他の三天王である垣屋氏、八木氏、田結庄氏との関係性や、但馬国内における勢力バランスは複雑であったと考えられる 16 。戦国時代においては、有力な家臣が主家の統制から離れて独自の勢力拡大を図る例は枚挙にいとまがない。太田垣氏もまた、生野銀山を巡って垣屋氏と争うなど 10 、他の国人領主と同様に、自らの利害と勢力維持を最優先に行動していた可能性が高い。このような四天王間の協調と対立の動態は、山名氏の但馬支配の安定性、ひいては外部勢力の侵攻に対する抵抗力にも影響を与えたと考えられる。

また、太田垣氏の拠点に関して、竹田城が主要な居城となる以前、あるいは並行して、養父郡大屋荘にあった太田垣城(大屋城、またはウスギ城とも)も重要な拠点であった可能性が示唆されている 11 。竹田城主としての太田垣氏と、大屋荘を本拠とする太田垣氏との関係性、あるいは一族内での分家や拠点移動の経緯については、さらなる研究が待たれるところである。竹田城が播磨や丹波に対する最前線としての性格を持つのに対し、大屋荘は但馬国のより内陸部に位置しており、この地理的関係も太田垣氏の勢力展開を考察する上で考慮すべき点であろう。

第二部:太田垣朝延の治世と但馬国の動乱

太田垣朝延が竹田城主であった期間は、戦国時代の但馬国にとって激動の時代であった。彼の治世は、生野銀山の開発と支配を巡る動き、そして織田信長や羽柴秀吉といった中央勢力の台頭と深く結びついている。

生野銀山の開発と支配権争奪

太田垣朝延の治世における特筆すべき事績の一つが、生野銀山との関わりである。天文十一年(1542年)、生野において銀の本格的な採掘が始まったとされ、当初はその支配権を主家である山名祐豊が握っていた 1 。この時期の朝延の関与の度合いは明確ではないが、在地領主として銀山の存在を強く意識していたことは想像に難くない。

転機が訪れたのは弘治二年(1556年)で、太田垣朝延は山名氏から生野銀山の領有権を実力で奪取したと記録されている 10 。この行動は、国人領主としての経済基盤強化と自立性向上を目指すものであり、同時に主家である山名氏の統制力が相対的に低下していたことを示す重要な出来事と言える。銀山から得られる莫大な富は、太田垣氏の軍事力や政治的発言力を高める上で不可欠な要素であった。

しかし、この銀山支配は平穏なものではなかった。永禄二年(1559年)には、生野銀山を巡って同じく山名四天王の一角である垣屋氏など周辺勢力との間で、善雲寺野合戦、竹田合戦、生野合戦、新井河原合戦といった複数の武力衝突が発生している 10 。これは、銀山がもたらす富が但馬国内の勢力図を塗り替えるほどのインパクトを持ち、国人領主間の激しい競争を引き起こしたことを物語っている。生野銀山の経済的重要性は、後の織田・羽柴勢力による但馬侵攻の大きな誘因の一つとなった可能性も否定できない 2 。

主家・山名氏の動向と但馬の情勢

太田垣朝延が活動した16世紀中頃は、かつて「六分一殿」と称された山名氏の権勢も大きく衰退し、守護としての統制力は著しく低下していた 4 。山名祐豊の時代には、但馬国内の国人領主たちは山名氏の家臣という立場を維持しつつも、それぞれが自立的な動きを強めていた。太田垣朝延による生野銀山奪取や、山名氏の出陣命令に従わない事例 10 は、主家と有力国人との関係が必ずしも一枚岩ではなかったことを示している。

この時期、但馬国を取り巻く外部環境もまた激動していた。畿内では織田信長が急速に台頭し、西国では毛利氏が中国地方の覇権を確立しつつあった。また、かつて山陰に大勢力を誇った尼子氏の再興を目指す動きも見られた 16 。但馬国は、これらの強大な勢力の間に位置する緩衝地帯であり、同時にその戦略的重要性から争奪の対象ともなっていた。山名祐豊は、尼子氏を支援するなど独自の外交を展開しようとしたが、織田・毛利という二大勢力の狭間で苦慮を重ねていた 16 。このような状況下で、太田垣朝延をはじめとする但馬の国人衆は、主家山名氏の統制力が弱まる中、ある時は織田方に、またある時は毛利方に接近するなど、生き残りを賭けた複雑な離合集散を繰り返していたのである 10 。

永禄十二年(1569年):羽柴秀吉の第一次但馬侵攻

永禄十一年(1568年)、織田信長が足利義昭を奉じて上洛を果たすと、その影響は但馬国にも及んだ 10 。翌永禄十二年(1569年)、羽柴秀吉(当時は木下藤吉郎)による第一次但馬侵攻が行われる。この侵攻の背景には、山名祐豊が尼子氏の残党を支援したことに対し、毛利元就が信長に協力を要請したことがあるとされる(いわゆる「雲伯因三ヶ国合力」) 10 。

『益田家什書』などの記録によれば、同年八月、木下藤吉郎秀吉は坂井政尚らと共に約二万の軍勢を率いて但馬に侵攻し、わずか十日間ほどの間に生野銀山をはじめ、山名氏の居城である此隅山城(このすみやまじょう)、垣屋氏の居城である垣屋城など十八城を攻略したと伝えられる 1 。この電撃的な侵攻により、但馬守護であった山名祐豊は居城を追われ、和泉国堺へと亡命する事態となった 10 。

この第一次但馬侵攻における竹田城と太田垣朝延の具体的な対応や被害状況については、史料によってやや不明確な点も残る 10 。しかし、但馬国の主要な城の一つである竹田城が無傷で済んだとは考えにくく、何らかの形で秀吉軍の攻撃を受けたか、あるいは降伏を余儀なくされた可能性が高い。侵攻後、但馬国は一時的に織田方の坂井政尚の支配下に置かれたが、政尚も間もなく撤収したため、多くの国人領主は旧領を回復したと考えられている 10 。

太田垣朝延による生野銀山の支配は、太田垣氏に大きな経済的利益をもたらし、但馬国内における発言力を高めたことは間違いない。しかし、その一方で、銀山という戦略的に重要な資源を掌握したことは、より強大な外部勢力である織田・羽柴氏の標的となるリスクを高める結果にも繋がった。経済的自立の追求が、結果として軍事的な脆弱性を露呈させるという状況は、戦国時代における資源支配の難しさを示す一例と言えるだろう。銀山支配は太田垣氏の力を増大させると同時に、より大きな勢力からの侵攻を招き寄せる要因ともなったのである。

この永禄十二年の秀吉による但馬侵攻の詳細は、『益田家什書』の記述に負うところが大きい。この史料は当時の状況を伝える上で非常に貴重であるが、一次史料ではない可能性や、特定の視点から記述されている可能性も考慮に入れる必要がある。例えば、竹田城の具体的な状況について「攻略されたかは不明である」 10 といった慎重な記述も見られることから、他の史料(例えば『信長公記』など)との比較検討を通じて、当時の状況をより多角的に分析することが求められる。

第三部:太田垣輝延への継承と太田垣氏の終焉

太田垣朝延の治世の後、竹田城主の座は太田垣輝延(てるのぶ)へと引き継がれる。しかし、輝延の時代は織田信長の勢力が但馬に本格的に及ぶ時期と重なり、太田垣氏にとってまさに存亡の危機であった。

太田垣輝延(てるのぶ)の登場と家督相続

永禄十三年、すなわち元亀元年(1570年)頃、太田垣輝延が第七代竹田城主となったとされる 1 。輝延は、系図 3 によれば朝延の子とされている。また、ある記録 11 では輝延の生年が天文七年(1538年)とされており、これは父・朝延が竹田城主となった年と同じである。この情報が正しければ、輝延は1570年に32歳で家督を相続したことになる。朝延から輝延への家督相続の具体的な経緯(朝延の隠居、死去など)については、現存する資料からは詳らかではない。

輝延が城主となった直後の元亀元年(1570年)四月には、織田信長から他の但馬の国人衆と共に、生野銀山の押領(横領)について咎められ、守護である山名祐豊を疎略に扱わないよう命じられたという記録がある 10 。この時点で、太田垣輝延は形式的にではあれ、織田信長に従属する立場にあった可能性が高い。

天正年間における織田勢の但馬侵攻と太田垣氏の没落

輝延の治世は、織田信長の勢力拡大と、それに伴う但馬への軍事侵攻の脅威に常に晒されていた。天正元年(1573年)には、毛利方の吉川元春が因幡へ侵攻した際、山名祐豊や太田垣輝延ら但馬の国人衆は毛利方に降伏している 10 。これは、太田垣氏が織田方と毛利方という二大勢力の間で揺れ動いていたことを示している。

しかし、天正五年(1577年)、羽柴秀吉が織田信長の命を受けて本格的な中国攻めを開始すると、その弟である羽柴秀長が但馬へ侵攻した。この時、竹田城主であった太田垣輝延は、秀長軍の攻撃の前に城を明け渡したか、あるいは抗戦の末に落城し、毛利方へと逃れたとされている 2 。

さらに、『信長公記』によれば、天正八年(1580年)四月、羽柴秀長は再び但馬に出陣し、この時に太田垣輝延は降伏したとも記されている 1 。天正五年と八年の記録の関連性については、複数回にわたる侵攻と降伏があったのか、あるいは記録の錯綜か、慎重な検討が必要であるが、いずれにしてもこの時期に太田垣氏の勢力が大きく削がれたことは間違いない。

そして、天正八年(1580年)、羽柴秀吉による但馬平定が完了し、竹田城は完全に織田方の支配下に入った。これにより、太田垣氏による約140年間にわたる竹田城支配は終焉を迎えたのである 1 。落城後、竹田城には羽柴秀長の城代が置かれ、その後、桑山重晴、そして赤松広秀が城主として入城した 1 。

太田垣氏のその後

竹田城を失った太田垣輝延は、播磨国へ落ち延びたと伝えられている 6 。その後の輝延の詳しい消息については不明な点が多いが、いくつかの史料 11 はその晩年について断片的な情報を示唆しているものの、確定的なものではない。

一方、輝延の嫡子とされる新兵衛は、但馬国養父郡吉井の白岩(現在の養父市吉井)という地に移り住み、太田垣姓を隠して「白岩」姓を名乗り、同地で隠遁生活を送ったとされている 6 。これは、戦国時代に敗れた武家が、追討を逃れて家名を細々とでも後世に伝えようとした典型的な存続戦略の一つと言えるだろう。武士としての道を断たれた後、子孫が医術や学問といった異なる分野で名を成す例は、他の戦国敗者の一族にも見られる傾向である。

太田垣輝延が竹田城主であった期間(1570年頃~1580年)は、織田信長の勢力が日本全国に急速に拡大し、但馬国もその渦中に飲み込まれる激動の時代と完全に一致する。彼の治世は、父・朝延が築き上げたものを守りつつ、強大化する外部勢力にいかに対応するかに終始した、極めて困難なものであったと推察される。輝延は早々に信長に従属した形跡が見られるものの 10 、一方で毛利氏の勢力も但馬に及んでおり、毛利方にも降伏を余儀なくされるなど 14 、その立場は常に不安定であった。最終的に羽柴秀吉・秀長の侵攻により竹田城を失うに至ったのは、輝延個人の力量以上に、当時の但馬国人領主が置かれた抗いがたい時代の奔流による部分が大きかったと言えよう。

天正年間の織田軍による但馬侵攻、特に竹田城の太田垣氏に関する記述は、太田牛一によって書かれた『信長公記』に依拠する部分が大きい 1 。この史料は織田側の視点から記録されたものであり、その記述の特性を理解した上で、他の史料(例えば『益田家什書』や地方の記録)との比較検討を通じて、より客観的な歴史像を構築することが望ましい。

第四部:太田垣朝延の人物像と歴史的評価

太田垣朝延の具体的な人物像を詳細に描き出すことは、現存する史料の制約から容易ではない。しかし、断片的な記録から、彼の治世の特徴や戦国武将としての側面をある程度推察することは可能である。

史料から読み解く朝延の事績と評価

太田垣朝延の最も顕著な活動は、生野銀山の開発と支配権の確立である 1 。天文十一年(1542年)に本格的な採掘が始まった生野銀山に対し、朝延は弘治二年(1556年)に主家である山名氏からその領有権を奪取している 10 。この行動は、彼の経済的才覚と野心、そして主家に対しても臆さない自立志向の強さを示している。また、銀山を巡っては垣屋氏など周辺の国人領主と度重なる合戦を繰り広げており 10 、武将としての指導力や軍事的能力も一定程度有していたと考えられるが、これらの戦いの具体的な勝敗や彼の戦術については詳らかではない。

文化的な側面については、ある史料 1 に太田垣氏の事績として「養蚕業や漆器産業を奨励し、現在に繋がる地場産業の礎を築きました」「近世儒学の祖とされる藤原惺窩を援助したり、文禄・慶長の役により日本に来た朝鮮の儒学者姜沆(カンハン)に教えを乞うなど、儒学の普及振興にも大きく貢献しました」との記述が見られる。これらの事績が具体的に太田垣朝延個人のものか、あるいは太田垣氏代々のもの、もしくは後継者である輝延の時代のものかは、この史料だけでは判然としない。藤原惺窩(1561年~1619年)の活動時期を考慮すると、朝延(在位1538年~1570年頃)が惺窩を「援助」したとすれば、惺窩がまだ若年の頃か、あるいはこの記述が輝延の時代、もしくは太田垣氏全体の文化的気風を指す可能性も考えられる。もしこれらの文化振興が朝延の直接的な功績であると特定できれば、彼は単なる武辺一辺倒の領主ではなく、領国経営や文化振興にも意を用いた多面的な人物像が浮かび上がってくるが、現状の資料からは断定は難しい。

太田垣朝延の具体的な生没年や、輝延以外の子女の有無といった家族構成の詳細についても、提供された資料からは特定が困難である。

戦国乱世における国人領主としての生涯と限界

太田垣朝延の生涯は、守護山名氏の家臣という立場から出発し、在地領主として勢力を拡大しようと試み、やがて織田・羽柴という中央の巨大な統一権力の侵攻に直面するという、戦国時代の多くの国人領主が辿った典型的な軌跡をなぞっている。経済基盤の強化(生野銀山支配)を図り、主家の権威が揺らぐ中で自立性を強めようとした行動は、まさに「下剋上」の時代の特徴を反映している。

しかし、彼が築き上げた地域権力も、最終的にはより大きな時代の波に飲み込まれていった。太田垣朝延個人の力量や判断が、どこまで太田垣氏の運命を左右し得たのか、あるいは時代の趨勢には抗うことができなかったのか、その評価は難しい。彼の成功と失敗は、同時代の多くの国人領主が経験したであろう栄光と悲劇の縮図と言えるかもしれない。

表2:太田垣朝延 関連年表(推定含む)

|

年月 (西暦) |

元号 |

太田垣朝延の動向 |

但馬・周辺情勢 |

関連史料・備考 |

|

(生年不明) |

|

|

|

|

|

1538年 |

天文七年 |

第六代竹田城主となる (父・宗寿より継承) |

|

1 |

|

1542年 |

天文十一年 |

|

生野銀山本格採掘開始 (当初は山名祐豊支配) |

1 |

|

1556年 |

弘治二年 |

生野銀山の領有権を山名氏より奪取 |

|

10 |

|

1559年 |

永禄二年 |

生野銀山を巡り垣屋氏らと抗争 (諸合戦) |

|

10 |

|

1568年 |

永禄十一年 |

|

織田信長上洛 |

10 |

|

1569年8月 |

永禄十二年 |

羽柴秀吉による第一次但馬侵攻を受ける |

秀吉軍、生野銀山・此隅山城など18城を攻略。山名祐豊は堺へ亡命 |

1 |

|

1570年頃 |

永禄十三年/元亀元年 |

(城主退任、輝延へ家督継承) |

太田垣輝延、第七代竹田城主となる |

1 |

|

(没年不明) |

|

|

|

|

太田垣朝延の生涯は、特定の地域に根差した国人領主が、中央の権力構造の変化(守護大名の衰退、統一権力の出現)という大きな歴史のうねりの中で、いかにして勢力を維持・拡大しようと試み、そして最終的にその運命がどのように左右されたかを示す一つの「標準モデル」として捉えることができる。彼の行動や決断は、同時代の多くの国人領主が直面したであろう課題と選択を反映しており、戦国時代の地方権力の動態を理解する上で示唆に富む事例と言えよう。

結論:太田垣朝延が残したもの

太田垣朝延の時代に頂点の一つを迎えたかに見えた竹田城太田垣氏の勢力は、その子・輝延の代に織田・羽柴勢力の侵攻によって終焉を迎えた。天正八年(1580年)の竹田城落城は、太田垣氏だけでなく、但馬国における山名氏支配体制の事実上の終焉をも意味し、但馬は中央政権の直接的な影響下に組み込まれていくことになる。

竹田城そのものは、その後、桑山氏、赤松氏と城主を変え、現在見られる壮大な石垣群は、太田垣氏の時代以降、特に赤松広秀の時代に整備されたものと考えられている 13 。しかし、その縄張りや立地選定には、太田垣氏代々の知恵と経験が基礎として活かされている可能性は否定できない。天空の城として名高い竹田城跡は、太田垣氏を含む歴代城主たちがこの地で繰り広げた興亡の歴史を今に伝えている。

太田垣氏の血脈は、武士としての勢力を失った後も、形を変えて存続した。輝延の子・新兵衛が「白岩」と改姓して隠遁したことは、その一端を示す 6 。さらに後世には、但馬地域で医術や心学(石門心学)の普及に努めた太田垣猶川(ゆうせん) 36 や、幕末から明治にかけて歌人・陶芸家として名を馳せた尼僧・太田垣蓮月(れんげつ) 38 といった太田垣姓を持つ文化人が現れている。これらの人物と竹田城主太田垣氏との直接的な系譜関係は、提供された資料だけでは必ずしも明確ではないものの、「太田垣」という名跡が武から文へとその活動の場を移しつつ、歴史の中に足跡を残し続けた可能性を示唆している。これは、武力による支配が終焉した後も、一族が異なる形で社会に影響を与え続けるという、戦国武将の末裔の多様な生き方を示す興味深い事例と言えるかもしれない。

太田垣朝延という一個人の生涯は、全国的な知名度においては他の著名な戦国大名には及ばないかもしれない。しかし、但馬国という特定の地域において、生野銀山の経営を通じて経済的影響力を持ち、織田・羽柴という中央集権化の波に直接対峙した彼の存在は、その地域の歴史を動かした重要なアクタ―であった。彼の生き様は、戦国時代の地方社会の複雑な様相と、個人の力では抗し難い歴史のダイナミズムを我々に教えてくれる。太田垣朝延に関する詳細な調査は、中央集権的な歴史観では見過ごされがちな地方領主の動向に光を当て、戦国時代の重層的で多様な権力構造への理解を深める一助となるであろう。

補遺

太田垣氏主要系図(太田垣朝延周辺)

(常光寺蔵などの諸系図や史料 3 に基づく推定を含む)

Mermaidによる家系図

(注:上記系図は主要な流れを示したものであり、兄弟や傍流については省略している。また、各代の続柄や就任時期には諸説ある場合がある。)

引用文献

- 竹田城の歴史 - 竹田城跡公式ホームページ - 朝来市 https://www.city.asago.hyogo.jp/site/takeda/3092.html

- 竹田城跡 立雲峡 - 朝来市観光協会 https://asago-kanko.com/wp-content/uploads/2014/10/Castle.Rituunkyo.pdf

- 朝来 常光寺 天空仙人の神社仏閣めぐり Jokoji Temple https://tencoojbx.web.fc2.com/jbx/xhg-jokoji.htm

- 2. 応仁・文明の乱と京都の遺跡 https://www.kyoto-arc.or.jp/news/s-kouza/kouza251.pdf

- 山名祐豊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E7%A5%90%E8%B1%8A

- 太田垣氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%9E%A3%E6%B0%8F

- 赤城と太田垣氏(尾道市東則末町・守護所尾道を守る城) - 備陽史探訪の会 https://bingo-history.net/archives/12250

- 但馬 竹田城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/tajima/takeda-jyo/

- 太田垣光景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%9E%A3%E5%85%89%E6%99%AF

- 古城の歴史 竹田城 https://takayama.tonosama.jp/html/takeda.html

- 太田垣輝延(おおたがき てるのぶ) 拙者の履歴書 Vol.344~山名の ... https://note.com/digitaljokers/n/n200a1049ce3c

- 国史跡 竹田城跡 | あさご市ポータルサイトあさぶら https://www.asabura.jp/sspot/667

- 竹田城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chugoku/takeda.j/takeda.j.html

- 竹田城 - 城 なめ歩き - FC2 http://japanesecastles.web.fc2.com/Tazima_Takeda.html

- 竹田城関係年表 - 朝来市観光協会 https://asago-kanko.com/wp-content/uploads/2018/03/castlerituunkyo.pdf

- 戦国の動乱と垣屋 https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/53796b17ef4f0fcb814fdfc50b27377b3d211cf1.pdf

- 但馬 建屋ウスギ城 太田垣氏城郭の有力参考地 | 久太郎の戦国城めぐり http://kyubay46.blog.fc2.com/blog-entry-582.html

- 垣屋続成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9E%A3%E5%B1%8B%E7%B6%9A%E6%88%90

- 但馬・八木城跡 - 養父市 https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kyoikuiinkai/shakaikyoiku/1/4/yagi/2534.html

- まちの文化財(24) 建屋ウスギ城 - 養父市 https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kyoikuiinkai/shakaikyoiku/1/1/1932.html

- 生野銀山 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%87%8E%E9%8A%80%E5%B1%B1

- 戦国大名毛利氏と兵糧 - 一橋大学 https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/10511/ronso1230600960.pdf

- 毛利元就が中国10カ国を平定するまで重ねた苦労 (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/12141/?pg=2

- 生野銀山の歴史~国の財政を支えた銀の存在の謎に迫る!~ - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/8308/

- 山名氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 第四節 戦国時代の出石 https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/bcf2393043314c6696ba071f10efd4eb81369cd9.pdf

- 尼子再興軍の雲州侵攻 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E5%86%8D%E8%88%88%E8%BB%8D%E3%81%AE%E9%9B%B2%E5%B7%9E%E4%BE%B5%E6%94%BB

- 1568年 – 69年 信長が上洛、今川家が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1568/

- 1575年 – 77年 長篠の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1575/

- 信長公記|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2030

- 竹田城跡 | 但馬再発見、但馬検定公式サイト「ザ・たじま」但馬事典 https://the-tajima.com/spot/35/

- 太田垣氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%9E%A3%E6%B0%8F

- 但馬 竹田城 城主様方を訪ねて - 久太郎の戦国城めぐり http://kyubay46.blog.fc2.com/blog-entry-581.html?sp

- 山名堯熙 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E5%A0%AF%E7%86%99

- 竹田城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E7%94%B0%E5%9F%8E

- まちの文化財(84) 太田垣猶川の敬忠舎 - 養父市 https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kyoikuiinkai/shakaikyoiku/1/1/1991.html

- 文化史19 石門心学 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/bunka19.html

- 大田垣蓮月 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%9E%A3%E8%93%AE%E6%9C%88

- 太田垣蓮月(五) - 天台寺門宗 http://www.tendai-jimon.jp/serialization/3/5.html