室賀正武

室賀正武は信濃国衆。武田氏滅亡後、徳川家康に属し、真田昌幸暗殺を謀るも露見し謀殺された。その死は真田氏の小県統一を決定づけた。

室賀正武:信濃国衆、その栄光と悲劇の生涯に関する総合的考察

序論:乱世に翻弄された信濃国衆・室賀正武の実像

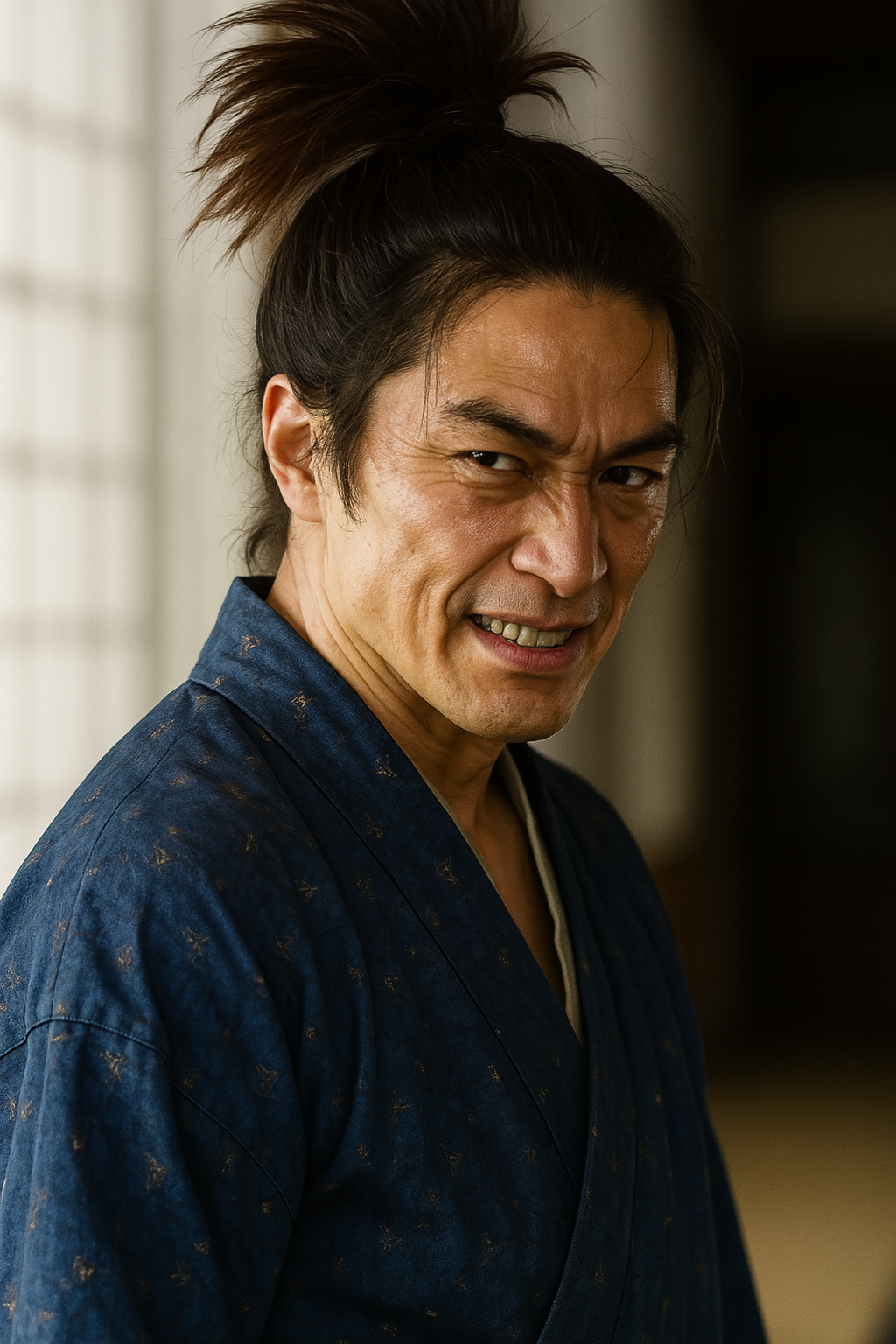

室賀正武(むろが まさたけ)という武将の名は、近年の大河ドラマ『真田丸』における「黙れ、小童!」という印象的な台詞と共に、多くの人々の記憶に刻まれている 1 。劇中では、主人公・真田信繁(幸村)の父である昌幸の好敵手として、短気で激情家でありながらも、どこか憎めない人間味あふれる人物として描かれた。しかし、この広く知られたイメージは、あくまで物語の中で再構築された人物像である。歴史の中に実在した室賀正武は、より複雑で、戦国時代末期の過酷な現実を体現した一人の在地領主(国衆)であった。

本報告書は、室賀正武を単なる「真田昌幸の敵役」という一面的な評価から解放し、彼の生涯を多角的に検証することを目的とする。彼の生涯は、戦国時代末期という激動の時代において、信濃の国衆がいかにして自家の存続を図ったかという「生存戦略の典型例」として捉えることができる。主家であった武田氏の滅亡、織田信長の死による権力の空白、そして徳川、北条、上杉という巨大勢力の狭間で、彼がいかなる選択をし、如何なる葛藤を抱え、そしてなぜ悲劇的な最期を遂げたのか。その全貌を、現存する史料を基に徹底的に解明する。

本報告書は、第一章で室賀氏の出自と権力基盤を明らかにし、第二章で武田家臣としての動向を追う。続く第三章では、武田氏滅亡後の「天正壬午の乱」における彼の選択を分析し、第四章ではその後の真田昌幸との確執と暗殺計画の顛末を詳述する。最後に第五章で、彼の一族のその後と後世への影響を考察し、室賀正武という武将の歴史的実像に迫る。

【付属資料1:室賀正武 関連年表】

本報告書全体の理解を助けるため、室賀正武の生涯に関連する出来事を時系列で整理した年表を以下に示す。この年表は、彼の行動が、いかに目まぐるしく変化する情勢の中で行われたかを視覚的に示している。特に天正10年(1582年)は、主家の滅亡、父の死、新たな主君への臣従、そしてその主君の死が数か月の内に発生しており、彼が置かれた極度の混乱状況を物語っている。

|

西暦(和暦) |

室賀正武・室賀氏の動向 |

関連人物・勢力の動向(真田・徳川・上杉・武田等) |

中央・国内の主要な出来事 |

|

不明 |

室賀満正の子として誕生 |

|

|

|

1553年(天文22年) |

室賀氏、屋代氏と共に主君・村上義清から離反し、武田信玄に降る 3 。 |

村上義清、越後へ逃れる。武田信玄、信濃支配を拡大。 |

|

|

1582年(天正10年)2月 |

屋代秀正と共に駿河丸子城を守備するも、織田軍の侵攻を受け城を放棄し逃亡 4 。 |

織田信長、甲州征伐を開始。木曽義昌らが武田勝頼を裏切る。 |

|

|

1582年(天正10年)3月 |

武田氏滅亡。織田家臣・森長可に臣従する 4 。 |

武田勝頼、天目山にて自害。武田氏滅亡。 |

|

|

1582年(天正10年)4月 |

芋川一揆の鎮圧に活躍 5 。 |

父・室賀満正が急死 6 。家督を相続。 |

|

|

1582年(天正10年)6月 |

後ろ盾であった森長可が信濃から撤退。 |

織田信長、本能寺の変にて死去。 |

天正壬午の乱が勃発。 |

|

1582年(天正10年) |

徳川家康に帰属する 7 。 |

徳川家康、北条氏直、上杉景勝が信濃を巡り争う。真田昌幸も徳川に属す。 |

|

|

1584年(天正12年) |

徳川家康の意を受け、真田昌幸の暗殺を計画する 8 。 |

真田昌幸、上杉氏への接近を見せる。 |

小牧・長久手の戦い。 |

|

1585年(天正13年) |

7月、上田城にて真田昌幸の家臣により謀殺される 8 。 |

真田昌幸、第一次上田合戦で徳川軍を撃退。 |

豊臣秀吉、関白に就任。 |

|

1585年以降 |

嫡男・久太夫が上杉景勝の庇護下に入る 9 。 |

|

|

|

1641年(寛永18年) |

嫡男・久太夫が死去。室賀氏は尾張藩士として存続する 11 。 |

|

|

第一章:室賀氏の出自と権力基盤

室賀正武の行動原理を理解するためには、まず彼が率いた室賀氏の出自と、その権力基盤であった室賀郷の地理的特性を把握する必要がある。これらは、彼の自負心の源泉であり、同時に彼の行動を制約する要因でもあった。

第一節:室賀氏の系譜 — 北信濃の名門

室賀氏は、単なる在地の一土豪ではなく、北信濃において由緒ある家格を誇る一族であった。その系譜は、清和源氏頼清流を汲む信濃の名族・村上氏に遡る。室賀氏は、村上氏の一門である屋代氏のさらに支族にあたる 4 。正武の父である室賀満正は、屋代正重の次男であり、小県郡室賀郷(現在の上田市室賀)に住んだことから室賀氏を名乗るようになった 9 。この事実は、室賀氏と屋代氏が極めて近しい同族関係にあり、戦国期の混乱の中でしばしば共同歩調を取る背景となった。

その家格の高さは、使用していた家紋からも窺い知ることができる。室賀氏の家紋は「丸に上」であり、これは主家であった村上氏、そして惣領家である屋代氏と同じものであった 3 。主家と同じ家紋を用いることは、一門としての強い帰属意識と誇りの表れであり、室賀氏が自らを北信濃の名門の一翼を担う存在と自認していたことを示している。

この高い家格は、室賀正武の精神性に大きな影響を与えたと考えられる。彼は、武田信玄によって抜擢されるまで小県の数ある国衆の一つに過ぎなかった真田氏に対し、根強い対抗心を抱いていた。この対抗心は、単なる領地を巡る競争心だけでなく、「新興の真田ごときに、名門たる自分が劣るわけにはいかない」という家格に根差したプライドがその根底にあったと推察される。後に彼が徳川家康という巨大な権威を後ろ盾に、真田昌幸の排除を試みたのは、失われつつあった自らの優位性を取り戻し、名門としての誇りを賭けた戦いという側面があった。このプライドが、結果として彼の冷静な状況判断を曇らせ、破滅へと導く一因となった可能性は否定できない。

第二節:本拠地・室賀郷の戦略的価値

室賀氏の権力基abanは、その名字の地である小県郡室賀郷にあった。室賀郷は、現在の上田市西部に位置し、千曲川の支流である室賀川沿いに広がる地域である 12 。上流の谷間盆地を上室賀、下流の平坦部を下室賀と呼び、全体として山々に囲まれた守りに適した地形をしていた。

この室賀郷における一族の支配の中核を成したのが、笹洞城(ささぼらじょう)であった。笹洞城は、室賀峠を越えて坂城へと至る街道を抑える戦略的要衝に築かれており、周囲の斜面を急峻な切岸とし、土塁や堀切には石積みを多用した堅固な山城であった 13 。城からは室賀の谷を一望でき、領内支配の拠点として機能していたことがわかる。また、麓には一族の菩提寺である前松寺 3 や、居館とされる原畑城 14 が存在し、室賀郷が城、館、寺院を一体とした、室賀氏による緊密な支配領域を形成していたことを示している。

しかし、この地理的条件は、室賀氏の宿命をも決定づけた。守りやすい一方で、発展性に乏しい山間の盆地である室賀郷は、それ単独で自立を維持するには限界があった。これは、外部の強力な勢力に臣従しなければ生き残れないという、多くの国衆が抱えた宿命を地理的に象徴している。室賀氏が、かつて村上氏に従い、次いで武田氏に降ったのは、この地理的制約からくる必然的な選択であった。正武が武田氏滅亡後、森長可、そして徳川家康と次々に主君を変えたのも、この「強力な庇護者なくして存続なし」という、本拠地の地理的条件に根差した行動原理の現れと解釈できるのである。

【付属資料2:室賀氏略系図】

室賀氏の出自と、同族である屋代氏との関係性を視覚的に理解するため、以下に略系図を示す。この系図は、なぜ室賀正武が屋代秀正としばしば行動を共にし、また正武の子・久太夫が屋代秀正の娘を妻に迎えたのか 11 といった、一族間の強い結束が血縁関係に根差していたことを明確に示している。

注:上記は主要人物の関係性を分かりやすく示すための略系図である。

第二章:武田家臣としての室賀正武

室賀氏が北信濃の名門としての地位を確立した後、時代の趨勢は彼らに大きな転換を迫った。甲斐の武田信玄による信濃侵攻は、室賀氏の運命を大きく左右し、正武の代に至るまでの行動規範を形成する重要な時期となった。

第一節:武田氏への従属

天文22年(1553年)、武田信玄の信濃侵攻が激化し、北信濃の雄であった村上義清が劣勢に立たされると、室賀氏は重大な決断を下す。惣領家である屋代氏と共に、長年仕えた主君・村上義清を見限り、武田方へ降ったのである 3 。これは、信義にもとる裏切りと見ることもできるが、強大な武田軍の前に自家の存続を図るためには避けられない、国衆としての現実的な生き残り策であった。

これ以降、正武の父・満正の代から室賀氏は武田氏の家臣団に組み込まれ、信玄の指揮下で各地を転戦した 4 。長野県立歴史館に所蔵されている「室賀家資料」には、この時代の武田信玄から室賀氏の一族(室賀満俊や屋代秀正)に宛てて出された判物や朱印状が30点余り含まれており、彼らが武田家臣として正式に認められ、所領を安堵されていたことを証明している 15 。

第二節:武田勝頼時代の動向と不満

信玄の死後、家督を継いだ武田勝頼の時代になっても、室賀正武は武田家臣として仕え続けた。彼は駿河方面に派遣され、丸子城(鞠子城)の城将を務めるなど、国衆として一定の役割を担っていた 4 。しかし、この頃から彼の心には、徐々に不満と焦燥感が募り始めていた。

その最大の原因は、同じ小県の国衆であった真田昌幸一族の急速な台頭であった。勝頼の代になると、真田氏は目覚ましい戦功を重ね、国持ち大名にまで成り上がっていく。これに対し、正武は強い疎外感を抱いていた可能性がある。ある史料には、彼が「信玄公の時代では武田に室賀ありとまで言われていた」と自負していたことが記されており 16 、これは彼のプライドと、現状への強い不満を物語っている。この不満は、個人的な嫉妬心に留まらず、勝頼政権下における家臣団の序列の変化や、旧来の家格を持つ国衆と、実力で成り上がる新興勢力との間に生じた構造的な軋轢に根差していたと考えられる。正武の不満は、評価の基準が伝統的な「家格(出自)」から、戦功という「実力(実績)」へと完全に移行していく時代の変化に対する、旧来の名門国衆の戸惑いと抵抗の現れであったと言えよう。

第三節:甲州征伐と武田氏の滅亡

天正10年(1582年)2月、織田信長が本格的な甲州征伐を開始すると、武田家は急速に崩壊へと向かう。武田勝頼の義弟である木曽義昌や、一門の重鎮である穴山梅雪といった有力武将の裏切りが相次ぎ、戦況は絶望的となった 2 。この状況下で、駿河丸子城を守備していた室賀正武は、同族の屋代秀正と共に城を放棄し、戦線を離脱した 4 。これは、主家を見限った非情な判断ではあるが、もはや抗戦が無意味と化した中での、自らの家と命を守るための現実的な選択であった。

同年3月、主君・武田勝頼は天目山で自害し、名門武田氏は滅亡した。そして、この主家の崩壊という激震が冷めやらぬ直後の4月28日、室賀家の当主であった父・満正が急死するという悲劇が正武を襲う 6 。主家を失った直後の当主の急逝は、室賀氏にとって計り知れない打撃となり、家中の動揺を招いた。その混乱を象徴するのが、家臣の滝沢八兵衛の離反である。満正は滝沢の離反を押し留めるために新たな所領を与える配慮を示していたが、満正の死後、結局彼は室賀氏を去った 6 。

この父の死という出来事は、正武のその後の行動に決定的な影響を与えたと考えられる。主家を失うという巨大なストレスと、家の将来に対する絶望感が、高齢であった満正の寿命を縮めた可能性は高い。そして、経験豊富な父という「重し」がなくなったことで、若き当主となった正武は、より直接的に、そしておそらくはより性急に、家の存続を賭けた危険な策に打って出るようになった。父の死が、彼の焦燥感を加速させ、後の真田昌幸暗殺計画という大胆かつ無謀な行動へと繋がる、心理的な伏線となったと推察できるのである。

第三章:天正壬午の乱 — 激動の中の選択

武田氏の滅亡は、信濃の国衆たちを新たな混乱の渦へと巻き込んだ。主家という大きな庇護を失った彼らは、自らの力で新たな時代の荒波を乗り越えなければならなかった。室賀正武もまた、この激動の中で次なる生き残りの道を探し、重大な選択を重ねていく。

第一節:織田政権下での一時的な安定

武田氏滅亡後、信濃の川中島四郡(高井、水内、更級、埴科)と小県郡などは、織田信長の家臣・森長可の所領となった。室賀正武ら小県の国衆は、時勢を読み、速やかにこの新たな支配者である長可に臣従した 4 。これは、巨大な織田権力の前では抵抗が無意味であることを理解した上での、現実的な対応であった。

森長可の支配下で、正武は自らの存在価値を示す機会を得る。長可が信濃に入ると、それに反発する勢力による「芋川一揆」が発生したが、正武はこの一揆の鎮圧に活躍したことが記録されている 5 。この行動は、彼が新体制へ積極的に順応し、自らの武威を示すことで、新たな支配者の下での地位を確保しようとしたものと見られる。この時点では、織田政権という新たな秩序の下で、室賀氏の未来には一筋の光が見えていた。

第二節:本能寺の変と権力の空白

しかし、その束の間の安定は、突如として終わりを告げる。天正10年(1582年)6月2日、京都で本能寺の変が勃発し、織田信長が横死した。この報は直ちに信濃にも伝わり、後ろ盾であった森長可は領地を放棄して美濃へと撤退。信濃国は再び主無き地となり、深刻な権力の空白状態に陥った。

この混乱期は「天正壬午の乱」として知られ、信濃の国衆たちは、再び存亡を賭けた究極の選択を迫られることとなる。南からは旧武田領の継承を掲げる徳川家康、東からは関東の覇者・北条氏直、そして北からは越後の上杉景勝が、それぞれ信濃への進出を狙っていた 7 。国衆たちは、この三つの巨大勢力の間で、いずれに与することが自家の存続に最も有利であるかを見極めなければならなかった。

第三節:徳川家康への帰属

この三つ巴の状況下で、室賀正武は徳川家康に与するという決断を下した 7 。この選択の背景には、いくつかの要因が考えられる。第一に、家康が「旧武田領の安定」という大義名分を掲げ、旧武田家臣や信濃国衆を積極的に保護・登用する姿勢を見せていたこと。第二に、地理的に徳川の勢力圏に近かったこと。そして第三に、同族である屋代氏をはじめとする周辺国衆の多くが徳川方になびいていたことも、彼の決断に大きく影響したであろう。

この時、真田昌幸は「信濃のことは信濃の国衆で決める」という、一種の国衆連合による自立を目指す動きを主導しようとしたとされる 17 。しかし、正武はこの理想主義的な動きには乗らなかった。彼の選択は、国衆だけの力ではもはや信濃の平和と秩序を維持できないという、冷徹な現実認識に基づいていた。武田氏という巨大権力が崩壊した後の混乱を目の当たりにし、自らも芋川一揆のような内乱を鎮圧した経験から 5 、強力な支配者の下でこそ秩序が再建されるという現実を痛感していたのである。彼の徳川への帰属は、国衆の自立という理想よりも、強力な庇護者による安定という現実を選んだ、国衆としてのプラグマティックな政治判断であった。

第四章:真田昌幸との確執と暗殺計画の顛末

徳川家康の麾下に入ることで、室賀正武はひとまずの安泰を得たかに見えた。しかし、それは新たな、そしてより深刻な対立の始まりでもあった。同じく家康に属した真田昌幸との、小県郡の覇権を巡る争いは、ついに彼を破滅へと導く暗殺計画へと発展していく。

第一節:小県郡の覇権を巡る対立

徳川家康の家臣となった後も、室賀正武と真田昌幸の間の緊張関係は続いた。両者は共に小県郡に勢力を持つ有力国衆であり、その主導権を巡って激しく対立していた 1 。家康から見れば、両者は信濃における重要な在地勢力であり、互いに競わせることで支配を容易にするという狙いもあったかもしれない。

両者の対立は、単なる勢力争いに留まらなかった。ある編纂物によれば、真田勢が室賀の館に攻め寄せ、一度は和睦したものの、正武は真田に屈することを深く無念に思っていたと伝えられている 8 。この種の伝承は、両者の間に感情的で根深いしこりがあったことを示唆しており、後の悲劇的な結末を予感させる。

第二節:家康の意を受けた暗殺計画

天正12年(1584年)、徳川家康と羽柴(豊臣)秀吉の間で小牧・長久手の戦いが勃発すると、信濃の情勢もにわかに緊迫する。この頃、真田昌幸は徳川からの離反を画策し、上杉景勝に通じるなど、独自の動きを活発化させていた。これを危険視した家康は、昌幸の排除を決意する。

そして、その実行者として白羽の矢が立ったのが、室賀正武であった。家康は正武に対し、「何としても謀を以て真田を討つべし」と、昌幸の暗殺を唆したとされる 8 。正武にとって、これは千載一遇の好機であった。徳川家康という絶大な後ろ盾を得て、長年のライバルである昌幸を合法的に排除し、悲願であった小県郡の完全な支配権を確立できると考えたのである。彼はこの誘いに乗り、危険な謀議に身を投じることとなった。

第三節:計画の露見と悲劇的な最期

正武は、家康の意向を受けて、周到に昌幸暗殺の計画を練り上げた。上方から来た囲碁の名手を招いた会合を名目に、昌幸を上田城内の書院に誘い出し、油断したところを討ち取るという手筈であった 8 。さらに、昌幸を油断させるため、当日は供回りの家臣の数をあえて少なくして上田城へ向かうという念の入れようだった 1 。

しかし、この計画には致命的な欠陥があった。正武は、この暗殺計画の詳細と徳川方からの援軍要請を伝える密使として、同族の室賀孫右衛門という人物を選んだ 1 。彼は一族の者であれば信頼できると考えたのであろう。だが、この孫右衛門は、かねてより昌幸に内通していたのである 1 。孫右衛門は正武の元を発つと、そのまま上田城へ向かい、計画の全てを昌幸に密告した。

天正13年(1585年)7月7日(日付には諸説あり)、そうとは知らぬ正武は、計画通りに少数の家臣を連れて上田城を訪れた。全てを把握していた昌幸は、何食わぬ顔で正武を迎え入れ、書院へと通した。そして、正武が囲碁の盤面に向かったその時、次の間に潜んでいた昌幸の腹心、長野舎人と木村渡右衛門(戸右衛門とも)が抜き身の太刀で乱入し、抵抗する間もなく正武を斬殺した 8 。

正武の敗因は、徹頭徹尾「情報」の軽視にあった。彼は、家康の「昌幸を討て」という言葉の裏にある、国衆同士を争わせて漁夫の利を得ようとする真意を読み解けなかった。そして何よりも、自らの一族の中に敵の内通者がいるという、足元の情報漏洩に全く気付かなかった。これは、彼の家中掌握能力に深刻な問題があったことを示唆する。一方の昌幸は、事前に情報を掴んで万全の態勢で返り討ちにし、事件後はこれを「室賀正武の逆心を成敗した」という形で喧伝して自らの正当性を主張した 9 。さらに、家康を過度に刺激せぬよう、正武の妻子は殺さずに保護し、上杉氏へと引き渡すという巧みな政治的配慮まで見せた 9 。正武の死は、戦国末期がもはや武力だけでなく、諜報・謀略・情報操作を駆使した「情報戦」の時代であったことを、残酷なまでに象徴する出来事であった。

また、この事件は戦国国衆の構造的な限界と悲哀をも浮き彫りにしている。暗殺計画の首謀者は正武だが、真の黒幕は徳川家康である。正武は、家康の意向という大義名分に乗ることで自家の浮上を図ったが、実態は巨大な権力闘争における「駒」として使われたに過ぎない。自らの意志で行動していると思いながら、実際には大名の掌の上で踊らされていたのである。

第五章:室賀一族のその後と後世への影響

室賀正武の死は、彼個人の悲劇に終わらなかった。それは室賀氏という一族の運命を大きく変え、小県郡の勢力図を決定的に塗り替え、そして後世にまで語り継がれる歴史の一幕となった。

第一節:残された一族の運命

当主・正武が上田城で謀殺されたという報が室賀郷に届くと、残された一族は混乱に陥った。正武の妻と嫡男・久太夫は、自害しようとしたところを常福寺の住職に止められ、その助けを借りて甲斐国へと落ち延びた 1 。その後、彼らは真田昌幸の政治的配慮により、身柄を上杉景勝のもとへと送られた 9 。これは、昌幸が徳川家康との全面対決を避けるため、人質としての価値を持つ妻子をあえて敵対勢力である上杉に預けるという、高度な外交戦略であった。

正武の死により、室賀氏が代々支配してきた室賀郷の所領は、ことごとく真田氏に併呑された 3 。これにより、長らく真田氏と室賀氏が勢力を二分してきた小県郡は、完全に真田氏によって統一されることとなった。在地領主「国衆」としての室賀氏は、事実上この時に滅亡したのである。

第二節:嫡男・久太夫による家の再興

父を謀殺され、故郷を追われた嫡男・室賀久太夫の胸には、真田昌幸への深い恨みが刻まれた。彼は父の仇を討つことを誓い、一度は昌幸の暗殺を試みたが、これは失敗に終わった 1 。しかし、父の暗殺計画が露見する原因を作った裏切り者の一族、室賀源助を討ち果たし、父の無念を少しは晴らしたと伝えられている 1 。

その後、久太夫は上杉家臣の直江兼続に仕えた後、徳川家康の四男・松平忠吉に仕官し、最終的には尾張徳川家にその身を落ち着けた 1 。彼は尾張藩で500石を知行し、名古屋城二の丸の初代親衛隊長や黒門足軽頭といった要職を歴任 4 。藩主の参謀格として重用され、大坂の陣にも出陣したという 1 。正武の代で一度は滅びかけた室賀家は、久太夫の奮闘により、旗本や尾張藩士として近世を通じて存続することに成功したのである。

この一族の変遷は、戦国時代から江戸時代への社会構造の大きな変化を象徴している。父・正武の死は、土地と一体化した在地領主「国衆」としての室賀氏の終わりを意味した。しかし、息子・久太夫の代で、室賀氏は尾張徳川家の「藩士」として再生を遂げた。土地との結びつきを失った代わりに、藩という新たな組織の中で俸禄(給与)を得て仕える「武士」へと、家のあり方を完全に変容させたのだ。父が固執した「土地」を失ったことで、逆に息子は身軽になり、新しい時代の支配体制に巧みに適応できた。正武の悲劇的な死は、皮肉にも、室賀家が近世を通じて存続するための転換点となったのである。

第三節:歴史の中の室賀正武

非業の最期を遂げた室賀正武自身の墓所は、郷土史家らの調査にもかかわらず、現在に至るまで不明のままである 3 。一族の菩提寺である前松寺には、室賀氏代々の墓所が地元の人々の手によって整備されているが、そこに正武個人の墓はない 3 。彼の亡骸がどこに葬られたのか、あるいは葬られることさえなかったのか、その最期は謎に包まれており、彼の生涯の悲劇性を象徴している。

現代における室賀正武の人物像は、2016年に放送されたNHK大河ドラマ『真田丸』で俳優・西村まさ彦(現・西村雅彦)氏が演じたキャラクターの影響が絶大である 1 。史料が示す彼は、情報戦に敗れた冷徹な権力闘争の敗者であるが、物語の中では人間的な魅力を持つ好敵手として描かれた。これは、歴史上の人物が後世の創作物によってどのように再解釈され、大衆の「歴史的記憶」として定着していくかを示す好例と言える。

結論:室賀正武という武将が歴史に刻んだもの

室賀正武の生涯は、戦国時代末期における信濃国衆が辿った典型的な運命 — 大勢力への従属、同輩との熾烈な競争、そして巨大な権力闘争の中での淘汰 — を凝縮したものであった。清和源氏村上氏の一門という高い家格を誇り、武田信玄の時代には「武田に室賀あり」とまで言われた彼も、時代の大きなうねりには抗えなかった。彼は、家の存続という国衆としての至上命題のために、その時々で最善と信じる選択を続けた。しかし、最後は謀略と情報戦の巧者であった真田昌幸の前に、その生涯を閉じることとなった。

彼の死は、単なる個人的な悲劇に終わらない。それは、真田氏による小県郡の完全統一を決定づけ、後の第一次上田合戦へと繋がる徳川・真田間の対立をより先鋭化させる一因となった。彼の存在と行動は、戦国末期から近世へと向かう過渡期における、地方権力構造の再編過程を理解する上で、欠くことのできない一つの重要な事例である。

室賀正武の生き様は、現代に生きる我々にも多くの示唆を与える。変化の激しい時代において、旧来の価値観(家格やプライド)に固執することの危うさ。そして、情報や人間関係といった無形の資産を軽視することが、いかに致命的な結果を招くか。彼の栄光と悲劇を通じて、我々は戦国乱世の非情さと、そこに生きた人々のリアルな葛藤を垣間見ることができるのである。

【付属資料3:室賀正武 主要関連人物 相関図】

室賀正武をめぐる複雑な人間関係を一枚の図で整理し、本報告書の理解を深める一助とする。彼が、いかに多方向からの力学が働く、困難な立場に置かれていたかが直感的に把握できる。特に、信頼すべき「一族」の中に「内通者」が存在したという構図は、彼の孤立と悲劇性を際立たせている。

Mermaidによる関係図

引用文献

- 家康と室賀正武による真田昌幸暗殺未遂事件の全貌とは?(1584年) | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/457

- 「黙れ小童!」の室賀正武,“ナレ死”した穴山梅雪らの実力やいかに? 大河ドラマ「真田丸」の登場人物を「信長の野望・創造 戦国立志伝」のパラメータで紹介 - 4Gamer https://www.4gamer.net/games/328/G032841/20160629062/

- らんまる攻城戦記~兵どもが夢の跡~ - 室賀氏墓所 (上田市上室賀) https://ranmaru99.blog.fc2.com/blog-entry-780.html

- G507 室賀宗国 - 清和源氏 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/entry347.html

- 芋川親正とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E8%8A%8B%E5%B7%9D%E8%A6%AA%E6%AD%A3

- 室賀満正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E8%B3%80%E6%BA%80%E6%AD%A3

- 天正壬午起請文 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%A3%AC%E5%8D%88%E8%B5%B7%E8%AB%8B%E6%96%87

- 室賀正武謀殺 | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12781271425.html

- 室賀正武 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E8%B3%80%E6%AD%A3%E6%AD%A6

- 「天正壬午の乱」北条対真田軍の対峙。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202411040014/

- 室賀久太夫 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E8%B3%80%E4%B9%85%E5%A4%AA%E5%A4%AB

- 室賀郷(むろがごう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%A4%E8%B3%80%E9%83%B7-3058400

- 室賀城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1272

- 信濃 笹洞城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/shinano/sasabora-jyo/

- 小県〔1〕/1-11 室賀家資料 | 古文書目録名検索 | 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/books/komonjo/2020/01/id-031.php

- 未来を知った武田勝頼は何を思う - 客人 https://ncode.syosetu.com/n5332hi/287/

- 真田丸に学ぶトップマネジメントです。今回信濃国衆をまとめる上で室賀正武が初めて真田昌幸の言うことを聞いたのは信濃のことは自分達で決める国衆自治に共感共鳴しからに他なりません。やはり人を動かす力は崇高な理|橋本 - note https://note.com/n_hashimoto/n/n3311a7791883

- 森長可 - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/tag/%E6%A3%AE%E9%95%B7%E5%8F%AF

- 西澤文登様による原文をダウンロードする(Microsoft wordファイル) https://sanadazaka.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/uedajou.docx