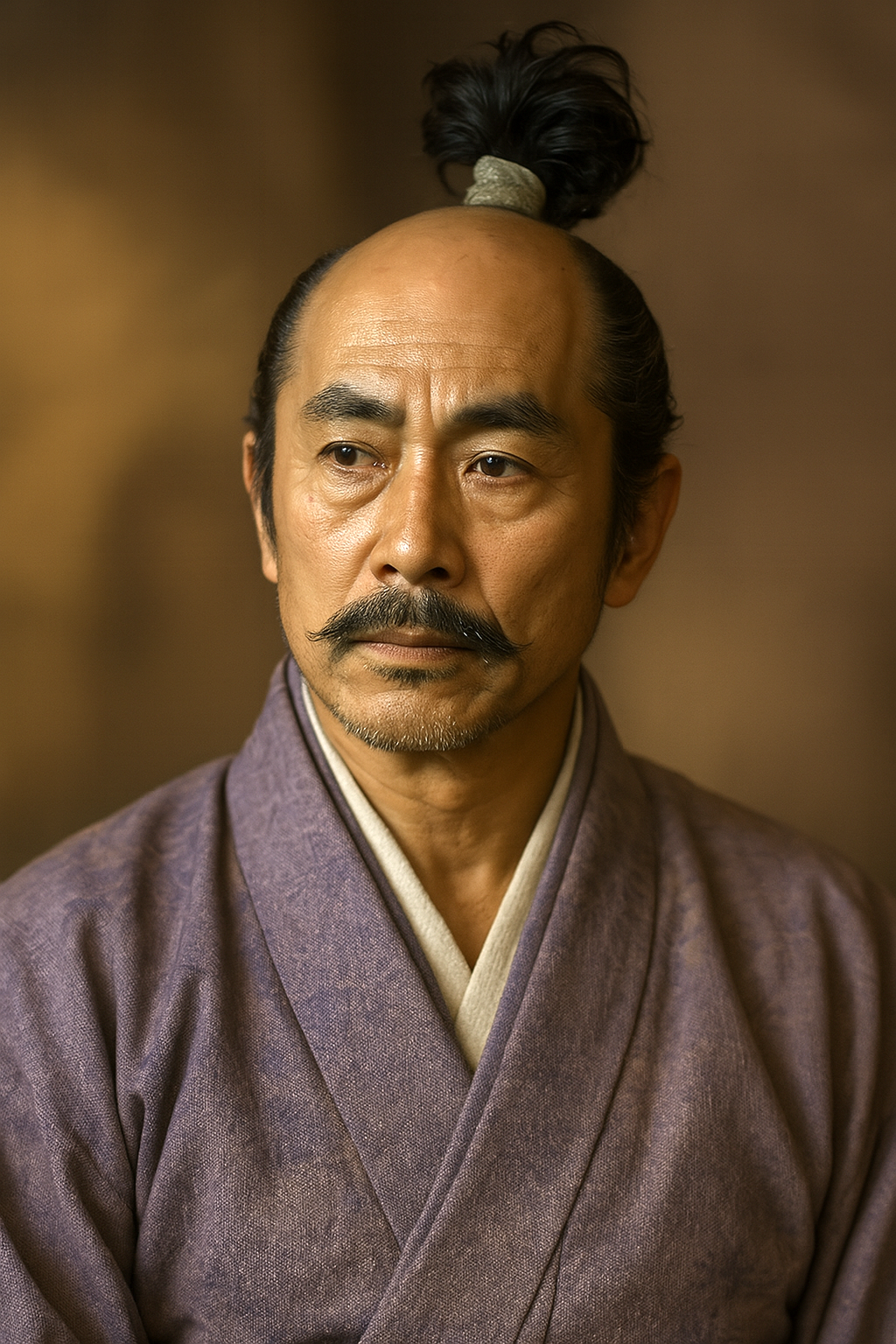

寺崎盛永

寺崎盛永は越中の国人領主。父の死後、上杉・一向一揆・織田と主君を変え、巧みに乱世を生き抜く。しかし、織田信長への内通疑惑で願海寺城が落城、息子と共に切腹し滅亡した。

日本の戦国時代における寺崎盛永の生涯と時代背景:越中の国人領主、その生存戦略と悲劇の考察

序章:乱世に翻弄された越中の国人 ― 寺崎盛永の実像を求めて

はじめに:なぜ寺崎盛永を深掘りするのか

寺崎盛永。その名は、戦国時代の越中国(現在の富山県)に生きた一人の武将として、歴史の片隅に記録されている。一般的には「越中の豪族、願海寺城主。はじめ上杉氏に、後に織田氏に属したが、再び上杉氏に内通したため攻め滅ぼされた」と、主君を次々と変えた「裏切り者」として、簡潔に語られることが多い。しかし、この紋切り型の評価は、彼の生きた時代の過酷さと、地方の小領主が置かれた絶望的な状況を見過ごすものである。

彼の生涯は、東の上杉、西の織田という二大勢力が激突する「境目の国」越中において、独立を保とうとした国人領主の生存戦略そのものであった 1 。天下統一という巨大な歴史の奔流の中で、地方の勢力がいかにして生き残りを図り、そして抗う術なく淘汰されていったのか。寺崎盛永の生涯を徹底的に追跡することは、この戦国という時代の本質的な力学と、そこに生きた人々の苦悩を浮き彫りにする、極めて重要な事例研究となる。本報告書は、彼を単なる変節漢として断じるのではなく、時代の激動に翻弄されながらも、最後まで一族の存続をかけて戦い抜いた一人の領主として、その実像に迫ることを目的とする。

史料に関する注意点:敗者の歴史をいかに再構築するか

寺崎盛永の生涯を再構築する上で、我々はまず史料的な制約に直面する。盛永自身や寺崎氏が残した一次史料は、現代にはほとんど伝わっていない。戦乱による散逸や、敗者となったことによる記録の断絶がその主な原因と考えられる 2 。したがって、我々が依拠せざるを得ない文献史料の多くは、彼を征服した上杉氏側の『上杉家文書』や、彼を粛清した織田氏側の『信長公記』といった、いわば「勝者の記録」である 5 。これらの史料は極めて価値が高い一方で、その記述には当然ながら勝者の視点や正当化の意図が含まれている可能性を常に念頭に置く必要がある 6 。

また、『長家家譜』などの軍記物語も参考となるが、これらは後世の創作や脚色を含むため、その史料的価値については慎重な吟味を要する 7 。こうした文献史料の限界を補い、寺崎氏の実像に迫る上で近年大きな役割を果たしているのが、考古学的知見である。特に、本拠であった願海寺城跡の発掘調査は、文献からはうかがい知ることのできない寺崎氏の経済力や軍事力を物理的に示し、我々の人物像・勢力像に大きな修正を迫るものとなっている 10 。本報告書では、これらの多様な史料を批判的に検討し、多角的な視点から寺崎盛永の生涯を再構築していく。

【表1】寺崎盛永関連年表

報告の冒頭に、寺崎盛永の生涯と、彼を取り巻く越中および中央の情勢を対比させた年表を掲げる。これにより、彼の行動の一つ一つが、常に周囲のパワーバランスの変化と密接に連動していたことが視覚的に理解できるだろう。

|

年代(西暦) |

寺崎盛永および寺崎氏の動向 |

関連する越中・中央の情勢 |

|

天文19年(1550) |

父・行重、上杉謙信に願海寺城を攻められ敗死。盛永が家督を継ぐ 7 。 |

上杉謙信、越中へ侵攻。 |

|

天文21年(1552) |

上杉方として天神林の戦いで飯田利忠を破る 7 。 |

上杉氏と神保氏の抗争が続く。 |

|

天正2年(1574) |

越中一向一揆の総大将として能登へ侵攻したとみられる 7 。 |

能登守護・畠山義慶が死去し、能登国内が混乱。 |

|

天正4-5年(1576-77) |

上杉謙信の能登侵攻に従軍。『上杉家家中名字尽』に名が載る 7 。 |

織田信長と上杉謙信の対立が激化(手取川の戦い)。 |

|

天正6年(1578) |

謙信死後、11月に織田信長に帰順 7 。 |

上杉謙信が急死。上杉家では御館の乱が勃発。 |

|

天正9年(1581) |

3月、上杉景勝への内通を疑われ、5月に菅屋長頼に願海寺城を攻められ落城 5 。 |

織田軍、越中平定を本格化。上杉景勝が越中に反攻(小出城の戦い)。 |

|

天正9年7月17日 |

近江佐和山城にて、息子・喜六郎と共に切腹を命じられる 5 。 |

信長、越中・能登の国人衆(石黒成綱ら)を粛清し、支配体制を強化。 |

第一章:寺崎氏の出自と本拠・願海寺城

越中婦負郡の国人・寺崎氏

寺崎氏は、越中国婦負郡(現在の富山市西部)を拠点とした国人領主である 5 。その出自の詳細は不明な点が多いが、戦国時代初期には能登国(現在の石川県能登半島)の守護大名であった畠山氏の家臣として活動していたことが知られている 7 。この能登畠山氏との関係は、後に越中が上杉氏と織田氏の草刈り場となる中で、寺崎氏の立ち位置を複雑にする一因となった。

寺崎氏の運命が大きく動くのは、盛永の父・寺崎行重の代である。天文19年(1550年)、越後から急速に勢力を拡大してきた上杉謙信(当時は長尾景虎)が越中に侵攻。その矛先は寺崎氏の本拠・願海寺城にも向けられた。行重は奮戦したものの、謙信の軍事力の前に城は落城し、行重自身もこの戦いで討ち死にした 7 。この敗北により、若き日の盛永は父を失い、家督を継ぐと同時に、寺崎氏は上杉氏の支配下に組み込まれることとなった。父の死と居城の陥落というこの屈辱的な経験は、盛永のその後の対上杉関係、ひいては彼の生涯にわたる生存戦略の原点を形成したと言えるだろう。

本拠・願海寺城の実像

寺崎氏が拠点とした願海寺城は、近年の研究、特に考古学的調査によってその具体的な姿が明らかになりつつある。

立地と構造

願海寺城は、呉羽丘陵の北西麓、周囲を湿地帯に囲まれた平城であった 7 。城の正確な位置は長らく不明であったが、平成14年(2002年)以降に富山市願海寺字舘本地内で行われた数度の発掘調査により、その所在地が特定された 7 。

調査の結果、城は「実城」と呼ばれる主郭と、「二之廻輪」と呼ばれる外郭の、少なくとも二つ以上の郭で構成されていたことが判明している 12 。これらの郭は幅約5メートル、深さ1.5メートルに及ぶ水堀で囲まれ、さらにその外側にもう一条の堀を巡らせた二重の堀構造を持っていた 7 。湿地という自然の要害に加え、これほど堅固な防御施設を構築していたことは、寺崎氏が相当な動員力と高度な築城技術を有していたことを示している。また、城下町の中を北陸道が貫通しており、道が防衛のために意図的に屈曲させられた「願海寺の七曲り」と呼ばれる遺構が現在にも伝わっていることから、この城が軍事拠点であると同時に交通の要衝でもあったことがうかがえる 7 。

出土遺物から見える暮らし

発掘調査では、城の構造だけでなく、当時の人々の生活を物語る多くの遺物が出土している。16世紀中頃のものとみられる中世土師器や、瀬戸・美濃焼の茶入れ、中国産の青磁といった陶磁器類、漆器の椀や櫛、さらには将棋の駒(歩兵)などが見つかっており、城主である寺崎氏の文化的、経済的な豊かさを物語っている 11 。

中でも特に注目されるのが、文字が書かれた木簡の発見である。その一つには、表に人名らしきもの、裏には「暫王り多て己?」と読める墨書があった。この裏面の文言は「攻め立てる」といった意味に解釈でき、城が常に軍事的緊張下に置かれていたことを示す、極めて生々しい一次史料と言える 11 。

築城と寺院

願海寺城という名称の由来については、興味深い伝承が残されている。もともとこの地にあった願海寺という寺院を、寺崎氏が焼き討ちにし、その跡地に城を築いたというものである 14 。一説には、当時越中で強大な勢力を誇っていた一向一揆の伸長を恐れた寺崎氏が、その拠点となりうる寺院を排除するために焼き払ったとも言われる 15 。この伝承の真偽は定かではないが、戦国期の越中において、国人領主と宗教勢力が複雑な緊張関係にあったことを示唆している。

文献史料では大勢力に翻弄される一地方領主として描かれがちな寺崎氏だが、発掘調査によって明らかになった願海寺城の堅固な構造と規模は、そのイメージを大きく覆す。彼らは単なる大名の駒ではなく、地域に確固たる基盤を持ち、自らの判断で行動する主体性を持った「プレイヤー」であった。この物理的証拠は、後に見る盛永の主君の乗り換えといった行動が、弱者の場当たり的な選択ではなく、確固たる実力を持つ地域勢力の長としての、計算された戦略的判断であった可能性を強く示唆しているのである。

第二章:大勢力の狭間で ― 上杉、神保、一向一揆との関係

若き当主の巧みな立ち回り

父・行重を上杉謙信との戦いで失い、若くして家督を継いだ寺崎盛永は、絶えず変化する越中の政治情勢の中で、巧みな立ち回りを見せる。表向きは父を討った仇である上杉氏に従属しながらも、その一方で越中の旧来からの実力者であった神保長職といった勢力との間でも関係を維持し、自らの自律性を保とうと努めた 12 。これは、単一の勢力に完全に依存することの危険性を理解し、複数の勢力との間に選択肢を残しておくという、戦国時代の国人領主に見られる典型的な生存戦略であった。

上杉方としての武功:天神林の戦い

盛永はただ従属するだけの弱い領主ではなかった。天文21年(1552年)、彼は上杉方の一員として、敵対する井田城主・飯田利忠と天神林(現在の富山市内)で合戦に及んだ 5 。この「天神林の戦い」において、盛永は飯田軍を打ち破り、利忠の弟である利常、利憲を討ち取るという大きな戦功を挙げた。敗れた利忠は、同族の斎藤信利が守る城生城へと敗走した 12 。盛永は余勢を駆って城生城まで攻め寄せたが、こちらは攻略に至らず撤退したとされる 7 。この戦いは、盛永が単なる領主ではなく、一軍を率いて勝利を収めることのできる有能な武将であったことを具体的に示している。

一向一揆との共闘?:能登への侵攻

盛永の行動で特に注目すべきは、一向一揆との関係である。天正2年(1574年)、能登の守護・畠山義慶が急死し、能登国内が混乱すると、この機に乗じて越中の一向一揆勢力が能登へ侵攻した。この時、盛永はこの一揆軍の総大将を務めていたとみられている 7 。上杉氏の麾下にあるはずの盛永が、当時上杉氏とも敵対関係にあった一向一揆と手を組んだことは、一見すると不可解である。

しかしこれは、当時の越中における国人領主と一向一揆の関係が、固定的な敵対・味方ではなく、利害に応じて連携する流動的なものであったことを示している 17 。この場合、能登畠山氏という共通の敵を前に、盛永と一向一揆の利害が一致したのである。彼の行動は、特定の信条や忠誠心よりも、領地拡大や勢力維持という実利を優先する、極めて現実主義的な判断に基づいていたと考えられる。

再び上杉の麾下へ

ところが、そのわずか2年後の天正4年(1576年)、今度は上杉謙信が本格的な能登侵攻を開始する(七尾城の戦い)。すると盛永は、今度は上杉軍の一員としてこの戦いに参陣していたようである 7 。『長家家譜』といった史料にその名が見えることが、その根拠とされている 7 。

そして天正5年(1577年)12月23日付の、上杉家の家臣団の名簿である『上杉家家中名字尽』には、「寺崎民部左衛門尉」として彼の名が明確に記載されている 7 。これは、一向一揆との連携という「逸脱」があったにもかかわらず、この時点では彼が上杉家の正式な家臣として公的に認められていたことを示す動かぬ証拠である。

盛永の生涯を追うと、上杉方、一向一揆方、そして再び上杉方と、所属勢力が目まぐるしく変わっている。これを現代的な価値観で「裏切り」や「変節」と断じるのは表層的な見方であろう。彼の行動原理は、忠誠心という抽象的な理念よりも、一族と領地の存続という国人領主にとっての至上命題にあった。越中という「境目の国」において、その時々の最強勢力に従い、あるいは利害が一致する勢力と連携するのは、生き残るための最も合理的な選択だったのである。彼の動きは、特定の「主君」に仕える家臣というよりは、自らの判断で同盟相手を選び、結び変える、独立した小国の君主のそれに近い。この視点こそが、寺崎盛永という複雑な人物を理解する鍵となる。

第三章:織田信長の越中平定と寺崎氏の帰順

パワーバランスの激変:上杉謙信の死

天正6年(1578年)3月13日、一つの死が北陸の勢力図を一変させる。「軍神」と謳われ、圧倒的な軍事力で越中を事実上支配していた上杉謙信が、春日山城で急死したのである 7 。謙信という絶対的な重石が失われたことで、北陸の政治・軍事バランスは一気に崩壊へと向かった。

上杉家では、謙信の養子である景勝と景虎との間で家督を巡る凄惨な内紛「御館の乱」が勃発 13 。この内乱により、上杉家は越中へ影響力を行使するどころではなくなり、越中の国人領主たちにとっては、これまで従属してきた巨大な権力が突如として消失するという事態に直面した。

織田勢の侵攻と盛永の決断

この千載一遇の好機を、天下統一を目前にする織田信長が見逃すはずはなかった。信長は、北陸方面軍の総大将である柴田勝家に命じ、織田の大軍を越中へと本格的に侵攻させた 12 。上杉の支配力が弱まった越中の国人たちは、西から押し寄せる新たな巨大勢力、織田の前に、重大な決断を迫られることになった。

寺崎盛永の決断は早かった。謙信の死からわずか8ヶ月後の天正6年(1578年)11月、彼は上杉氏を見限り、織田信長に降伏し、その麾下に入った 7 。これは、上杉家の内紛による弱体化と、破竹の勢いで進軍してくる織田軍の力を冷静に比較検討した上での、生き残りを賭けた極めて合理的かつ必然的な選択であった。他の多くの越中国人と同様に、盛永もまた、新たな時代の支配者の下で生きる道を選んだのである。

織田体制下での立場

織田方に帰順した後の盛永の具体的な動向を示す史料は乏しい。しかし、信長から越中支配を任された佐々成政や、同じく織田方についた神保長住といった武将たちの指揮下に入り、未だ上杉方に留まる勢力との戦いなど、越中平定戦の一翼を担っていたと推測される。

しかし、織田政権下における国人の立場は、かつての上杉体制下とは本質的に異なっていた。上杉氏の支配が、国人のある程度の自律性を認める緩やかな連合体であったのに対し、信長の目指す支配体制は、より中央集権的で、国人の独立性を許さないものであった。盛永は、織田家の家臣団という巨大な官僚機構の一員に組み込まれ、その行動は厳しく管理されることになったはずである。この、国人領主としての自律性の喪失こそが、後の悲劇を生む遠因となったのである。

盛永が織田に帰順した天正6年から、彼が粛清される天正9年までのわずか3年間は、信長の地方支配戦略が大きな転換点を迎える時期と重なる。当初、信長は服属してきた地方の国人をそのまま所領安堵し、自らの勢力下に組み込むという比較的柔軟な政策を取ることが多かった。盛永の帰順も、この枠組みの中で受け入れられたのだろう。しかし、天下統一が現実のものとなるにつれ、信長の政策は、より直接的で強固な支配体制の構築へと移行していく 20 。それは、方面軍司令官として派遣した譜代の重臣(北陸では柴田勝家、越中では佐々成政)に絶対的な権限を与え、現地の国人をその指揮下に完全に組み込む、あるいは少しでも信頼に値しないと判断した国人を容赦なく排除するという、厳しいものであった。盛永は、まさにこの信長の支配戦略が「同盟・安堵」から「直接統治・粛清」へと転換する、その過渡期の波に飲み込まれた最初の犠牲者の一人となったのである。

第四章:最後の背反と一族の終焉

天正9年(1581年)の越中情勢

天正9年(1581年)、越中の情勢は再び緊迫する。御館の乱を制して上杉家の当主となった上杉景勝は、織田勢に奪われた越中を取り戻すべく、反攻作戦を開始した。同年3月、景勝軍は織田方の最前線基地であった小出城(現在の富山市水橋地区)を攻撃する 22 。

折悪しく、この時、織田方の越中方面司令官である佐々成政は、信長が京都で催した大規模な軍事パレードである「御馬揃え」に参加するため、主力を率いて上洛中であった 7 。越中は一時的に軍事的な空白が生じ、上杉軍にとっては絶好の機会となっていた。

内通疑惑と粛清の始まり

この上杉軍の反攻に呼応するように、織田方に属していたはずの越中・能登の国人衆の中に、上杉方へ寝返ろうとする不穏な動きがある、という情報が織田方にもたらされた。その筆頭として名前が挙がったのが、寺崎盛永と、砺波郡の木舟城主・石黒成綱であった 7 。

この情報を極めて深刻に受け止めた信長は、即座に不穏分子の粛清を決断する。信長は、自らの側近であり、北陸方面の監察役(目付)のような役割を担っていた菅屋長頼に、彼らの誅殺を命じた 13 。この粛清は、盛永個人に向けられたものではなかった。ほぼ同時期に、石黒成綱も上杉への内通を疑われ、弁明のために近江に呼び出されたところを謀殺されている 25 。これは、信長による越中の在地勢力に対する、計画的かつ組織的な弾圧であったことを示している。

盛永が実際にどの程度、上杉方と「誼を通じた」のか、その具体的な証拠は残っていない。書状を交わしたのか、密使を送ったのか、あるいは単に接触があったという噂に過ぎなかったのかは不明である。しかし、この段階の信長にとって、もはや「内通の事実」そのものは重要ではなかった。支配体制を揺るがしかねない「内通の可能性」が存在するだけで、粛清の理由としては十分だったのである。むしろ、旧来の国人領主を排除し、佐々成政による直接支配体制を確立するための「口実」を探していたとさえ考えられる。上杉軍の反攻という絶好のタイミングで疑わしい動きを見せた盛永は、信長の新しい支配秩序を確立するための「見せしめ」として、格好の標的となってしまったのである。

願海寺城の落城

信長の命令を受けた菅屋長頼は、当時、能登七尾城の城代を務めていた。天正9年(1581年)5月、長頼は軍を率いて越中へ進軍し、盛永の居城である願海寺城を攻撃した 5 。

盛永は城に立て籠もり抵抗したとみられるが、城内から裏切り者が出た。家臣である小野大学助、大貝采女といった者たちが織田方に内通し、城門を開いたとされる 7 。内部からの崩壊により、堅固を誇った願海寺城もついに落城。盛永と、その息子である喜六郎は捕らえられた。二人はまず菅屋長頼のいる能登七尾城へ、その後、信長の命令を待つため、近江国の佐和山城へと護送されることになった 7 。一族の命運は、もはや信長の一存に委ねられたのである。

第五章:佐和山城の悲劇 ―『信長公記』に見る最期

一次史料『信長公記』の記述

寺崎盛永と、その一族の最期については、織田信長の一代記であり、同時代史料として極めて信頼性の高い太田牛一の『信長公記』に、その詳細が記されている 5 。この記録によって、我々は盛永父子の悲劇的な結末を知ることができる。

『信長公記』によれば、願海寺城で捕らえられ、近江佐和山城に護送・幽閉されていた盛永父子に対し、信長の最終的な裁決が下されたのは、天正9年(1581年)7月17日のことであった。その命令は、父子ともに切腹せよ、という非情なものであった 5 。

息子・喜六郎の「見事な最期」

『信長公記』の記述の中で、ひときわ異彩を放ち、読者に強い印象を与えるのが、盛永の息子・喜六郎の最期に関する描写である。太田牛一は、喜六郎について「十七歳の美少年」であったと記し、さらに「その最期は見事であった」と、処刑される罪人の子に対しては異例とも言える賞賛の言葉を書き留めている 5 。

この一節は、単なる事実の記録を超えて、当時の武士たちが持っていた死生観や美学を色濃く反映している。戦に敗れ、あるいは罪を得て死ぬとしても、決して見苦しく取り乱すことなく、潔く死に赴くことこそが、武士としての名誉を最後まで保つ道であると信じられていた 28 。喜六郎は、死を前にしても武士の子として恥ずかしくない、堂々とした態度を貫いたのであろう。

太田牛一が、この喜六郎の「見事な最期」をあえて特筆した意図は深い。それは、読者の感情に訴えかけることで、粛清という冷酷な政治的行為を、滅びゆく者の悲劇的な美しさという文化的な枠組みの中に昇華させる効果を持つ。信長の命令は絶対であり非情であるが、その命令に殉じる者がかくも見事な死を遂げることで、信長の支配の厳格さと、それに服する武士の覚悟が一体となり、信長の権威を逆説的に荘厳なものとして描き出す。寺崎盛永父子の死は、信長の天下統一事業の正当性を喧伝するための、一つの「物語」として消費された側面があったことは否定できない。

史料の比較検討:もう一つの「最期」

一方で、盛永の最期については、異なる記述を残す史料も存在する。上杉方の史料である『上杉古文書』に含まれる安部政吉の書状によれば、盛永は「能登にて切腹させられた」と記されている 5 。これは、護送先の佐和山城ではなく、捕らえられてすぐの能登七尾城で処刑されたとする説である。

しかし、歴史研究者の間では、これは上杉方に伝わった「誤聞」である可能性が高いと見なされている 5 。情報の伝達手段が限られ、不正確であった戦国時代において、こうした情報の錯綜は決して珍しいことではない。信長の側近中の側近であった太田牛一が記した『信長公記』の記述の具体性と信頼性に鑑み、盛永父子は佐和山城で最期を迎えたと考えるのが、現在の歴史学における一般的な見解である。

終章:寺崎盛永という武将の歴史的評価

寺崎盛永の生涯の総括

寺崎盛永の生涯は、上杉と織田という二大勢力の狭間に置かれた「境目の国」越中の国人領主が、いかにして生き残りを図り、そして最終的に巨大な権力の前に淘汰されていったかを示す、典型的な縮図であった。彼の行動は、主君を次々と変えた「裏切り」や「変節」といった単純な道徳的評価で断じることはできない。それは、一族と領民の存続という、領主としての至上命題を背負った人間が、刻一刻と変化する情勢の中で下し続けた、必死の選択の連続だったのである。彼の巧みな立ち回りと武将としての能力は、彼が単なる弱小領主ではなく、確固たる実力を持った地域勢力の長であったことを物語っている。

信長の天下統一事業における意味

寺崎盛永の死は、単なる一個人の悲劇に留まらない。それは、織田信長が目指した、旧来の封建的な主従関係を打破し、強力な中央集権的支配体制を確立する過程において、独立性の高い国人領主層がもはや存在を許されなくなったことを示す、象徴的な出来事であった。盛永や石黒成綱といった越中の国人たちの粛清は、信長の天下統一事業が新たな段階に入ったことを意味し、戦国という「群雄割拠」の時代が終わり、新たな統一権力による秩序が形成される、時代の大きな転換点を示すものであった。彼の悲劇は、来るべき新しい時代のための、いわば生贄であったとも言えるだろう。

歴史の中に消えた寺崎氏

天正9年7月17日、佐和山城での父子の自刃により、越中の国人領主としての寺崎氏は歴史の表舞台から完全に姿を消した。彼らが代々拠点としてきた願海寺城も、主を失った後は廃城となり、江戸時代にはその城郭も水田の中に埋没し、人々の記憶から忘れ去られていった 7 。

今日、かつて寺崎氏がこの地で一大勢力を築いていたことを示すものは少ない。現地にひっそりと立つ城跡碑と案内板、そして「願海寺」という地名だけが、乱世に翻弄され消えていった一族の存在を、今に静かに伝えている 12 。しかし、勝者の記録である文献史料と、大地に残された物理的な痕跡である考古学的成果とを丹念に結びつけることで、我々は歴史の闇に埋もれた寺崎盛永という一人の武将の生涯を、より立体的かつ人間的に再構築することができる。彼の生き様は、戦国という時代の複雑さと非情さ、そしてその中で必死に生き抜こうとした無数の人々の存在を、我々に教えてくれるのである。

引用文献

- 戦国期越中の攻防「境目の国」の国人と上杉・織田 http://www.iwata-shoin.co.jp/bookdata/ISBN978-4-86602-968-9.htm

- 地域における古文書(紙資料)の保存と取扱い - 和歌山県立図書館 http://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/kanko/gyoumu/40_komonjo_toriatsukai.pdf

- 古文書レスキュー https://www.city.tomi.nagano.jp/file/144750.pdf

- 小特集・公文書館専門職員養成課程修了研究論文・ - 文書館における民間所在資料(古文書)の取り扱いをめぐって - 埼玉県立文書館 https://monjo.spec.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/123

- 寺崎盛永 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E5%B4%8E%E7%9B%9B%E6%B0%B8

- 敗者側から読むと歴史はなぜ面白いのか? - note https://note.com/rekishijin_note/n/n7bff2fa984cc

- 願海寺城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%98%E6%B5%B7%E5%AF%BA%E5%9F%8E

- 戦国時代史料の一覧 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%8F%B2%E6%96%99%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7

- 史料的価値とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%B2%E6%96%99%E7%9A%84%E4%BE%A1%E5%80%A4

- 願海寺城(富山県富山市)の詳細情報・口コミ - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/3616

- 富山市の中世城館・集落 (1) https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/maibun/yasuda/event/mini-gankaiji-shiryou.pdf

- 願海寺城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1321

- 菅屋長頼:概要 - 石川県:歴史・観光・見所 https://www.isitabi.com/bodaiji/sugayanagayori.html

- 越中 願海寺城(富山市)/登城記 - タクジローの日本全国お城めぐり http://castle.slowstandard.com/20shinetsuhokuriku/23toyama/post_429.html

- 願海寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%98%E6%B5%B7%E5%AF%BA

- みんなの投稿 - 城びと https://shirobito.jp/report?page=662

- 織田信長や徳川家康を苦しめた一枚岩の集団~一向一揆 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/nobunaga-versus-ikkoikki/

- 1580年 – 81年 石山本願寺が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1580/

- 越中 願海寺城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/ecchu/gankaiji-jyo/

- 【中学歴史】「織田信長の政治と明智光秀の裏切り」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-2955/lessons-2956/point-2/

- 「虐殺者」織田信長は、ここまで残酷だった そこまでやる?「本当の姿」を知っていますか https://toyokeizai.net/articles/-/159191

- 戦国の城を掘る~小出 城 と願 海 寺 城 ~ - 富山市 https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/maibun/yasuda/event/mini-koide-gankaiji-shiryou.pdf

- 越中の戦国時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3

- 菅屋長頼 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/SugayaNagayori.html

- 丹羽長秀の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/65643/

- 石黒成綱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9F%B3%E9%BB%92%E6%88%90%E7%B6%B1

- 石黒成綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%BB%92%E6%88%90%E7%B6%B1

- 切腹の流儀 : 武士としての潔さなのか、名誉を守る様式美なのか | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g02268/

- 切腹の起源と思想/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/25605/

- 切腹の形式化について - researchmap https://researchmap.jp/Sveta/misc/27864305/attachment_file.pdf

- 願海寺城|日本全国の城をめぐる - つちやうみまる https://yamauchi-man.com/chihou/shiro_gangaijijo.html