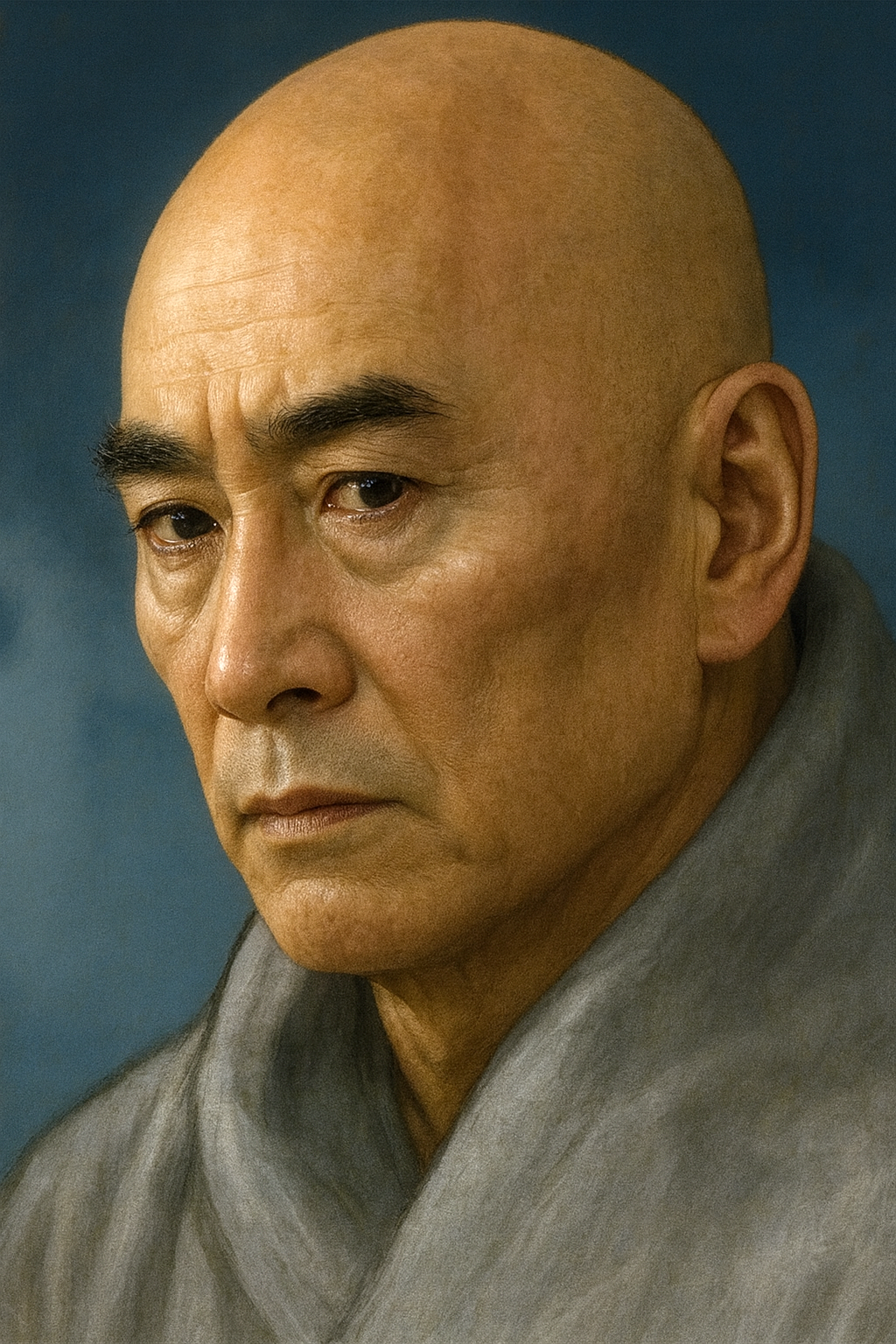

専称寺秀意

戦国期の専称寺に「秀意」という僧侶がいたという記録は確認できない。しかし、専称寺は最上義光の娘駒姫の菩提寺として山形に移され、城下防衛と真宗勢力統制の拠点となった。

戦国期出羽国における専称寺の歴史的役割と「秀意」に関する考察

【表1:専称寺関連略年表】

|

和暦(西暦) |

出来事 |

主要人物 |

場所 |

関連史料・情報源 |

|

文明15年(1483) |

願正、高擶に草庵を建立(専称寺の起源) |

願正(願生坊)、蓮如 |

高擶(現・天童市) |

1 |

|

天文年間(1532-1555) |

専称寺の寺号を本願寺より下付される |

証如、慶了 |

高擶 |

1 |

|

文禄元年(1592) |

最上義光、山形に寺地を寄進(最初の移転計画) |

最上義光、乗念 |

山形(二王堂小路) |

1 |

|

文禄4年(1595)8月2日 |

駒姫、秀次事件に連座し京都三条河原で処刑される |

駒姫、最上義光、豊臣秀吉、秀次 |

京都 |

3 |

|

慶長元年(1596) |

義光、駒姫の菩提寺として専称寺を山形へ移す(第1次移転) |

最上義光 |

山形(二王堂小路) |

5 |

|

慶長3年(1598) |

現在地に寺地を寄進、寺内町を形成(第2次移転・確定) |

最上義光、乗慶 |

山形(現・緑町) |

1 |

|

慶長3年(1598)8月2日 |

最上義光、乗慶に「掟書」を発布 |

最上義光、乗慶 |

山形 |

1 |

|

慶長11年(1606) |

梵鐘が鋳造される |

最上義光、西村道仁 |

山形 |

8 |

|

元禄16年(1703) |

現在の本堂が再建される |

(最上氏改易後) |

山形 |

4 |

序論:歴史の狭間に消えた僧侶 ― 「専称寺秀意」への問い

本報告書は、戦国時代の羽前国(現在の山形県)に存在したとされる僧侶「専称寺秀意」に関する、徹底的かつ網羅的な調査結果をまとめるものである 10 。調査の出発点となったのは、専称寺が本願寺法主・蓮如の高弟である願生坊によって開かれ、村山地方における真宗の中心的な寺院であったという基礎情報である。

しかしながら、広範な文献調査を実施した結果、戦国時代の専称寺関係者として「秀意」という名の人物は、現存する主要な史料群からは一切確認することができなかった 1 。この「人物の不在」という事実は、本調査における核心的な課題である。

この謎を解明するため、本報告書は特定の人物の伝記という形式を取らない。その代わりに、専称寺そのものの創基から発展、そして戦国大名・最上義光との深い関わりという歴史的背景を徹底的に掘り下げるアプローチを採用する。この重層的な文脈を再構築することによって、史料からは見出すことのできない「専称寺秀意」という存在が何を意味しうるのか、その輪郭を学術的考察に基づき浮かび上がらせることを目的とする。すなわち、個人の追跡から、その人物が存在したとされる「場」の歴史的分析へと視点を転換し、歴史の深層に迫る試みである。

第一章:出羽における真宗の黎明 ― 高擶専称寺の創基と発展

第一節:本願寺の全国展開と蓮如の奥州巡錫

15世紀後半、日本の宗教地図は本願寺第8世法主・蓮如の登場によって劇的に塗り替えられた。蓮如は巧みな教団改革と精力的な布教活動によって、浄土真宗の教えを全国に広め、その勢力は爆発的に拡大した 11 。この動きは単なる宗教活動に留まらず、加賀一向一揆に象徴されるように、既存の守護大名の支配を脅かすほどの強大な社会的・政治的勢力を形成するに至った 11 。

この本願寺教団の全国展開戦略の一環として位置づけられるのが、蓮如による奥州への巡錫である 1 。当時、東北地方は浄土真宗の教えが未だ深く浸透していない未開拓の地であった。蓮如の奥州巡錫は、この広大な地域に教団の橋頭堡を築くための、明確な意図を持った戦略的行動であったと考えられる。それは、戦国大名が領土を拡大するのと同様の、宗教的かつ地政学的な意味合いを帯びたものであった。

第二節:開基・願正坊の入部と草庵建立

出羽国における真宗弘通の礎を築いたのが、専称寺の開基である願正(がんしょう)であった。寺伝によれば、願正は越前国菅生(現在の福井県)の出身で、蓮如の直弟子とされる人物である 1 。彼は蓮如の奥州巡錫に随行し、松島で師と別れた後、関山、河原子を経て出羽国村山郡へと入った 1 。

そして文明15年(1483年)、願正は高擶(たかだま、現在の山形県天童市)の地に草庵を結び、本格的な布教活動を開始した。これが、後の専称寺の直接的な起源となる 1 。願正の入部と草庵建立は、一個人の信仰に基づく行為という側面以上に、本願寺教団による計画的な東方への勢力伸長という、より大きな文脈の中に位置づけられるべき出来事であった。高擶の旧専称寺跡には、現在、龍池山願行寺が建立されており、その歴史を今に伝えている 1 。

第三節:村山地方における中本山的地位の確立

高擶に建立された草庵は、やがて地域の真宗門徒の拠点として急速に発展を遂げた。天文年間(1532-1555年)には、本願寺第10世法主・証如から正式に「専称寺」の寺号を下付され、その地位を確固たるものとした 1 。この時点で、専称寺は単なる一末寺ではなく、村山地方の真宗寺院を統括する中本山としての役割を担うようになっていた。

その影響力の大きさは、当時の記録からも窺い知ることができる。例えば、西村山郡谷地の長願寺は、その開基である専覚が「専称寺門徒」として本願寺から方便法身尊像を下付されており、専称寺を介して本願寺の教線が周辺地域に拡大していった様子がわかる 1 。さらに、証如、顕如、教如といった歴代の本願寺法主から、親鸞上人画像などの貴重な什物が継続的に下付されている記録は、専称寺が本願寺教団の地方展開において、いかに重要な中核拠点と見なされていたかを物語っている 1 。この強固な組織力と影響力こそが、後の時代に最上義光が専称寺を(単なる一寺院としてではなく)統制すべき重要な政治的勢力と見なす、根本的な理由となったのである。

第二章:悲劇の姫君 ― 最上義光と駒姫、そして秀次事件

第一節:「東国一の美少女」駒姫

最上義光の次女として天正9年(1581年)に生まれた駒姫は、その美しさから「東国一の美少女」と謳われ、父・義光と母・大崎夫人から一身に愛情を注がれて育った 3 。彼女は、奥州の雄・伊達政宗の伯父にあたる最上義光の息女という、当時の東北地方において極めて重要な血筋の生まれであった 2 。その美貌と出自は、彼女に輝かしい未来を約束するかに見えたが、同時に中央の政争に巻き込まれる要因ともなった。

第二節:関白豊臣秀次と政略の駒

当時、天下統一をほぼ成し遂げた豊臣秀吉には、実子に恵まれないという悩みがあった。そこで姉の子である秀次を養子に迎え、関白の位を譲って後継者としていた 3 。しかし、その後に側室の淀殿が秀頼を産んだことで、秀次の立場は極めて微妙かつ不安定なものとなる 3 。

天正19年(1591年)、奥州の九戸政実の乱を平定した秀次は、その帰途に山形城に立ち寄った。この時、駒姫の類いまれな美貌の評判を耳にした秀次は、彼女を自らの側室に迎えたいと強く望み、最上家に対して再三にわたり要求を繰り返した 3 。関白からの要求を、一地方大名である義光が拒むことは事実上不可能であった。駒姫は、最上家の安泰を左右する政略の駒として、京へ上ることになる。

第三節:秀次事件の勃発と駒姫の非業の死

文禄4年(1595年)、数え15歳になった駒姫は、長い旅路の末に京都へ到着し、聚楽第に入った。そこで彼女は「お伊万の方」という新たな名を与えられた 3 。しかし、彼女が正式に秀次と対面する間もなく、事態は急変する。秀吉は秀次に対して突如「謀反」の嫌疑をかけ、関白職を剥奪の上、高野山へ追放し、切腹を命じたのである 3 。

秀吉による粛清は苛烈を極め、秀次本人に留まらず、その一族郎党にまで及んだ。そして、まだ秀次の側室として閨を共にしてさえいなかった駒姫も、連座の対象とされた 2 。報せを受けた父・義光は、あらゆる手立てを尽くして必死の助命嘆願を行ったが、その願いは聞き入れられることはなかった 2 。一説には、秀吉が助命を許可し早馬を走らせたものの、間に合わなかったとも伝えられている 2 。

同年8月2日、駒姫は他の妻妾や子女30余名と共に、牛車に乗せられ市中を引き回された後、京都の三条河原において斬首された 3 。彼女が処刑の際に詠んだとされる辞世の句、「罪をきる弥陀の剣にかかる身の なにか五つのさわりあるべき」は、浄土真宗の教えに帰依する者の、死への覚悟と無念さを伝えている 9 。処刑された者たちの遺体は、その場に掘られた穴に投げ込まれ、「悪逆塚」と記された石が置かれたという 2 。

第四節:義光の悲嘆と政治的影響

愛娘のあまりに理不尽で凄惨な死は、父・義光に計り知れない衝撃と悲嘆をもたらした。その嘆きは尋常ではなく、駒姫の死からわずか14日後には、母である正室・大崎夫人も心労のあまり後を追うように急死してしまった 2 。

この事件は、単なる一個人の悲劇に終わらなかった。義光の豊臣政権への信頼は完全に失われ、その感情は深い「恨み」となって、徳川家康への傾倒を決定的なものにした 2 。駒姫の悲劇は、中央の権力闘争が地方の有力大名に及ぼした理不尽な暴力の象徴であり、この個人的な悲劇が、数年後の関ヶ原の戦いへと向かう全国的な政治情勢の変動に直接的な影響を与えた、ミクロとマクロの歴史が交差する結節点となったのである。最上家が関ヶ原の戦いで東軍に与し、西軍の上杉景勝と激戦を繰り広げた背景には、この三条河原の悲劇があった。

第三章:山形への移転 ― 菩提寺に込められた二重の意図

第一節:駒姫の菩提寺として

最愛の娘・駒姫と、そのすぐ後に続いた妻・大崎夫人を相次いで亡くした最上義光の悲しみは、筆舌に尽くしがたいものであった。この深い悲嘆から、義光は二人の菩提を弔うため、高擶にあった専称寺を自らの居城である山形城の城下町へ移転させることを決意する 9 。

専称寺がその菩提寺として選ばれた背景には、駒姫の生母である大崎夫人が浄土真宗に深く帰依していたという事実がある 2 。これは、義光自身の信仰心 19 に加え、亡き妻の遺志を尊重し、その魂を慰めようとする個人的な情愛に根差した行為であったことを示唆している。

専称寺の山形移転は、二段階に分けて行われた。まず、駒姫の死の翌年である慶長元年(1596年)、山形城下の二王堂小路(現在の山形市旅篭町、市役所付近)に寺地が与えられ、最初の移転が実施された 6 。続いて慶長3年(1598年)、義光はさらに広大な八町四方の土地と寺領14石を寄進し、現在の緑町の地へ寺を移転させ、壮大な伽藍を建立した 2 。これは、単なる追悼の意を超えた、義光の並々ならぬ決意を示すものであった。

第二節:城下町の防衛拠点としての寺内町

義光が専称寺の新たな建立地として選んだ場所は、単に広大であるというだけではなかった。その地は山形城の東方に位置し、笹谷街道を通じて繋がる仙台方面、すなわち宿敵・伊達氏に対する防衛上の要衝であった 8 。

義光は、この戦略的に重要な地に専称寺を中核寺院として据え、その周囲に13か寺もの塔頭(末寺)を集めて、一大寺内町(寺町)を形成した 1 。これは、平時においては宗教的な中心地であるが、「いざとなれば出城の役割を果たすべく配置された」ものであり、多数の門徒を擁する寺院群を、有事の際の防御拠点として機能させるという明確な軍事的意図に基づいていた 21 。壮大な伽藍と寺町は、駒姫への追悼の念を体現すると同時に、山形城下の防衛ラインを強化する役割を担っていたのである。

第三節:領内真宗勢力の統制 ― 「最上義光掟書」の分析

戦国時代を通じて、浄土真宗の門徒衆は、時に一向一揆として蜂起し、領主の支配を根底から揺るがすほどの強大な力を持つ、侮れない存在であった 11 。出羽国を平定し、領国経営の安定化を目指す義光にとって、領内に広がる真宗勢力をいかに統制下に置くかは、極めて重要な課題であった。

この課題に対する義光の答えが、慶長3年(1598年)8月2日に専称寺の住職・乗慶(じょうけい)に宛てて発布した「最上義光掟書」である 1 。この掟書は、義光が「専称寺を通して領内真宗寺院を統制しようとした意図」を明確に示しており、彼の宗教政策を理解する上で第一級の史料と言える 1 。

この掟書によって、専称寺は最上領内における真宗寺院の「触頭(ふれがしら)」、すなわち統括役に正式に任じられた。そして、村山・最上両郡に存在する96か寺もの真宗寺院が、すべて専称寺の末寺として組織化されたのである 6 。これにより義光は、専称寺を手厚く保護し、その権威を高める一方で、専称寺を介して領内の全真宗勢力を一元的に把握し、コントロールする体制を確立した。

このように、最上義光による専称寺の山形移転と厚遇は、娘を悼む父親としての深い情愛を発端としながらも、それを巧みに利用して「城下町の防衛強化」と「領内の潜在的抵抗勢力の懐柔・統制」という、二つの高度な政治的・軍事的目標を同時に達成する、極めて合理的かつ周到な領国経営戦略であった。個人的な感情と為政者としての冷徹な計算が、専称寺という一つの事業において分かちがたく融合しており、彼が優れた戦国大名であったことを如実に物語っている。

第四章:「専称寺秀意」に関する学術的考察

第一節:史料上の不在の再確認

本報告書を作成するにあたり、参照した全ての文献資料、寺伝、各種記録を精査したが、戦国時代から慶長年間にかけての専称寺関係者として、「秀意」という法号を持つ僧侶の存在を確認することはできなかった。

専称寺の歴史において、その名が史料上に明確に記されている僧侶としては、まず開基である願正(願生坊)がいる 1 。次いで、天文年間に本願寺から寺号を認められた際の願主として釈慶了の名が見える 1 。そして、最上義光の時代に入ると、文禄元年(1592年)の最初の山形移転計画の際に義光から寺地を賜った乗念 1 、さらに慶長3年(1598年)に義光から「掟書」を受け、領内真宗寺院の統括を任された乗慶といった人物が確認できる 1 。これらの実在が確認できる僧侶の名と、「秀意」という名は一致しない。

第二節:可能性の探求

「専称寺秀意」という人物の実在を史料から証明できない以上、その名がなぜ伝えられているのか、いくつかの可能性を考察する必要がある。

-

実在の住職の別名である可能性

戦国期の高僧が、法諱(ほうき)、字(あざな)、号(ごう)など、複数の名を持つことは一般的であった。特に、最上義光と直接交渉し、寺の移転と領内真宗勢力の統制という重責を担った乗慶は、専称寺の歴史における最重要人物の一人である。この乗慶が、「秀意」という別号を持っていた可能性は理論上考えられる。しかし、これを裏付ける直接的な史料は現時点では見つかっていない。 -

名前の由来に関する推測

「秀」という漢字は、駒姫の悲劇の直接的な原因となった豊臣秀次、そしてその背後にいた豊臣秀吉を強く連想させる。専称寺が、この秀次事件をきっかけとして最上家の菩提寺となったという特異な由緒を持つことから、何らかの形で「秀」の字を含む僧侶がいた、あるいは後世にそうした伝承が生まれた可能性も否定できない。しかし、これもまた具体的な証拠を欠く推測の域を出ない。 -

後代の住職である可能性

「秀意」という僧侶が、戦国時代ではなく、最上氏が改易された後の江戸時代中期以降の住職であった可能性も考えられる。その場合、本報告書の主題である「戦国時代の人物」という枠組みからは外れることになるが、可能性としては残り続ける。 -

史料の誤記・誤伝の可能性

調査の端緒となった情報源 10 に記されている「秀意」という名前自体が、何らかの史料の誤読や、口伝の過程での変化によって生じた可能性も十分に考えられる。例えば、乗慶や慶了といった実在の僧侶の名前の一部が、時代を経る中で誤って伝わったというケースである。

第三節:結論 ― 歴史的文脈における「秀意」の位置づけ

以上の考察から、現存する信頼性の高い史料に基づけば、戦国時代の羽前の僧侶として「専称寺秀意」という特定個人の実在を証明することは、現段階では極めて困難であると結論付けざるを得ない。

しかし、この「不在」そのものが、専称寺の歴史の複雑さと豊かさを示唆しているとも言える。本報告書で明らかにしてきた、開基・願正、そして最上義光の時代に活躍した乗念や乗慶といった実在の僧侶たちの活動こそが、戦国期における専称寺の確かな歴史的実像である。

「秀意」という名は、特定の個人を指す固有名詞ではなく、駒姫の悲劇と最上氏の厚い庇護という、専称寺の持つ比類なき歴史を象徴するために後世に生まれた「記憶の形象」であるのかもしれない。歴史研究においては、史実そのものだけでなく、その史実が後世に「どのように記憶され、語られてきたか」もまた、重要な研究対象となる。駒姫の物語が、夜泣き力士像のような伝説を生んだように 4 、「秀意」という名もまた、そのドラマチックな歴史から派生した一つの伝承であった可能性を、今後の研究においては視野に入れるべきであろう。

第五章:その後の専称寺 ― 文化遺産としての価値と継承

第一節:最上氏改易後の専称寺

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおける功績により、57万石の大大名となった最上義光であったが、その死後、最上家は内紛(お家騒動)に見舞われ、元和8年(1622年)に改易された。最大の庇護者であった大檀那を失ったものの、専称寺はその後も山形城下の中心的な寺院として、また村山地方における真宗の中本山としての地位を保ち続けた。

第二節:現存する伽藍と建築的価値

現在の専称寺の壮大な本堂は、元禄16年(1703年)に再建されたものである 7 。桁行15間、梁間13間、大屋根の高さ25メートルを誇るこの建物は、江戸時代中期の木造寺院建築としては東北随一の規模であり、山形市の指定有形文化財となっている 9 。

本堂の四隅には、屋根を支えるように四体の力士像が配されている。これは伝説的な名工・左甚五郎の作と伝えられ、その出来栄えの見事さゆえに魂が宿り、夜な夜な屋根の重さに「重い、重い」と泣き出したという「夜泣き力士像」の伝説で知られている 4 。

また、境内にある鐘楼は慶長年間の建立と考えられ、頭貫の木鼻の絵様や彫刻などに桃山時代の様式を色濃く残す貴重な建造物として、山形県の指定有形文化財に指定されている 8 。

第三節:寺宝と文化財

専称寺には、その長い歴史と最上氏との深い関わりを物語る数多くの寺宝や文化財が今なお伝えられている。

- 梵鐘: 鐘楼に吊るされている梵鐘は、慶長11年(1606年)の鋳造。豊臣秀吉から「天下一」の称号を与えられた京都三条の名工・西村道仁の作であり、その銘が陽鋳されている 9 。鐘楼と共に、山形県の指定有形文化財である。

- 画像: 寺には、開基である「絹本著色願正上人像」と、駒姫の母である「絹本著色義光夫人像」が伝わっており、いずれも桃山時代の作とされ、県の有形文化財に指定されている 1 。また、悲劇のヒロインである駒姫自身の肖像画も奉納され、現存している 3 。

- その他の遺物: このほかにも、最上家から寄進されたと伝わる南宋時代の「砧青磁筍節花瓶」(県指定有形文化財) 2 や、義光が駒姫を偲んで訪れた際に馬を繋いだとされる「義光公駒つなぎの桜」 7 、そして境内入口にそびえ立つ樹齢不明の「大イチョウ」(市指定天然記念物) 2 など、数々の文化財が最上氏と専称寺の物語を今に伝えている。

結論:歴史の交差点としての専称寺

本報告書における調査の結果、戦国期出羽国の僧侶「専称寺秀意」という人物の実在を、現存する信頼性の高い史料から確認することはできなかった。しかし、この不在の人物を追う探索の旅は、結果として専称寺そのものが持つ、極めて重層的で重要な歴史的意義を浮き彫りにした。

専称寺の歴史は、決して一地方寺院のそれに留まるものではない。それは、本願寺教団の全国展開という宗教的・政治的ダイナミズム、戦国大名・最上義光による領国経営のリアリズム、豊臣政権内部の権力闘争がもたらした悲劇、そして愛する者を失った個人の深い祈りといった、日本の戦国時代から近世初期にかけての社会を特徴づける様々な要素が凝縮された、まさに「歴史の交差点」であった。

特に、駒姫の非業の死をきっかけとして最上義光が断行した専称寺の山形移転と寺内町形成は、個人的な追悼という動機を、城下町の防衛強化と領内宗教勢力の統制という高度な政治的・軍事的戦略へと昇華させた、戦国大名の統治術の好例である。

最終的に、専称寺の歴史とは、一人の僧侶の物語ではなく、時代に翻弄されながらも、それぞれの立場で信仰、権力、そして祈りと向き合った人々の営みが織りなす、重厚な群像劇であると言える。今後の研究課題としては、専称寺に現存する未公開の古文書や、その末寺とされた各地の寺院に残る記録をさらに精査し、最上領内における真宗門徒の実態をより詳細に解明することが望まれる。それによって、歴史の狭間に消えた「秀意」という名の意味も、新たな光のもとで解き明かされる日が来るかもしれない。

引用文献

- 解説ページ - JLogos https://jlogos.com/ausp/word.html?id=7025900

- 山形市にある駒姫の菩提寺|最上山専称寺 https://www.senshojigakuen.jp/temple/

- 東国一の美少女・駒姫の悲劇。処刑までの100メートルはあまりにも長過ぎた - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/78030/

- 専称寺 夜泣き力士像 - 駒姫供養の寺の怪事 - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/yamagata/rikisi.html

- 専称寺 - 写真紀行 uchiyama.info http://www.uchiyama.info/oriori/kentiku/tera/yamagata/sensyou

- 山形の専称寺が名刹とされる理由 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000033382&page=ref_view

- 最上山 専称寺 - 南奥羽歴史散歩 https://mou-rekisan.com/archives/8405/

- 最上山 専称寺 https://my10.jp/tohoku/yamagata/mogamisan-sensoji-temple.php

- 山形市: 専称寺 https://www.dewatabi.com/murayama/yamagata/sen.html

- 『信長の野望嵐世記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/ransedata.cgi?keys13=61

- 浄土真宗の特徴、宗派の教え、歴史、葬儀の意味や流れをわかりやすく解説|宗教・仏事の知識 https://www.hiroshima-jitakusou.jp/blog/about-pure-land-buddhism/

- 本願寺の歴史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- 北原山 正楽寺 - 南奥羽歴史散歩 https://mou-rekisan.com/archives/31376/

- 専称寺(センショウジ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%82%E7%A7%B0%E5%AF%BA-550237

- 専称寺 2022.2 | 貴族の部屋 - アメブロ https://ameblo.jp/aristocracy22/entry-12783172266.html

- 龍池山 願行寺|山形県天童市の浄土真宗寺院 https://gangyouji-yamagata.com/

- 羽前山形 秀吉による関白秀次切腹命に連座して京三条河原の露と消えた最上義光娘駒姫の菩提寺『専称寺』散歩 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10928138

- 専称寺(せんしょうじ) - 最上義光歴史館 http://dewa.mogamiyoshiaki.jp/m/?p=log&l=105714&c=1830&t=

- 最上義光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E7%BE%A9%E5%85%89

- japanmystery.com https://japanmystery.com/yamagata/rikisi.html#:~:text=%E5%B0%82%E7%A7%B0%E5%AF%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E6%96%87%E7%A6%84,%E3%81%B9%E3%81%8D%E6%A7%98%E7%9B%B8%E3%82%92%E5%91%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 市長のやまがた自慢「専称寺」 - 山形市役所 https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/shicho/1006787/1015242/1012189.html

- 【専称寺】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_06201ag2130015200/

- 夜泣きする力士の彫像がある?最上義光の娘の菩提寺 専称寺に伝わる伝説【山形県】 https://jp.neft.asia/archives/26862

- 専称寺 (山形市) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%82%E7%A7%B0%E5%AF%BA_(%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E5%B8%82)

- 専称寺鐘楼 (せんしょうじしょうろう) - 山形県 https://www.pref.yamagata.jp/cgi-bin/yamagata-takara/?m=detail&id=1178

- 梵鐘 慶長十一年丙午六月吉日の銘がある (ぼんしょう けいちょうじゅういちねんひのえうまろくがつきちじつのめいがある) - 山形県 https://www.pref.yamagata.jp/cgi-bin/yamagata-takara/?m=detail&id=1352

- 最上家をめぐる人々#6 【駒姫/こまひめ】 https://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=103062