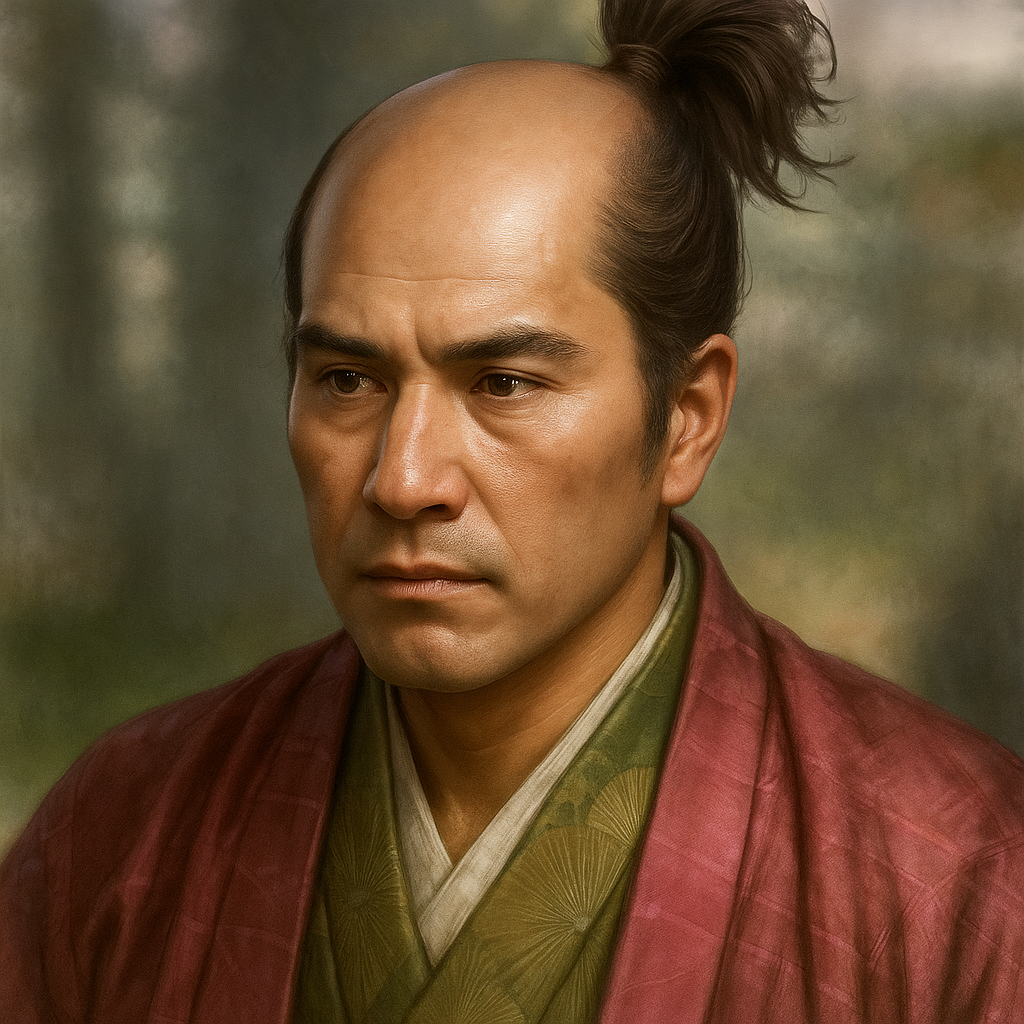

小山隆重

小山隆重は紀伊の武将。秀吉に仕え、関ヶ原で西軍につき改易。大坂の陣で戦死説と紀州で家名存続説があり、その生涯は謎に包まれている。

紀伊の海に生きた武将、小山隆重 ― その実像と謎に迫る

序章:紀伊の海に生きた武将、小山隆重 ― その実像と謎

安土桃山時代から江戸時代初期にかけて、日本の歴史が大きく動いた転換期に、紀伊国(現在の和歌山県)の南端、熊野の海を舞台に生きた一人の武将がいた。その名は小山隆重(おやま たかしげ)。彼の名は、豊臣秀吉による天下統一事業、関ヶ原の戦い、そして豊臣家の終焉を告げる大坂の陣といった、歴史の画期をなす出来事の中に散見される。しかし、その生涯、とりわけ最期については、中央で編纂された史料と、彼が根を下ろした故郷の地に残る伝承とで、全く異なる物語が語られており、深い謎に包まれている 1 。

一般に小山隆重は、「下野国(現在の栃木県)の名門・小山氏の庶流を称し、豊臣秀吉の紀州征伐で降伏して本領を安堵されたが、関ヶ原の戦いで西軍に与して改易され、最後は大坂の陣で豊臣方として戦死した」と認識されている 1 。これは、敗者として歴史の舞台から消えていった数多の武将の一人として、彼の生涯を完結させる見方である。

しかし、紀伊国の地方史料や現地の伝承を丹念に追うと、全く別の側面が浮かび上がる。「関ヶ原で改易された後、紀州徳川家の初代藩主・徳川頼宣に召し出され、地士(在郷武士)として家名を存続させた」というのである 2 。大坂で豊臣家に殉じたとされる人物が、なぜ徳川の世で家名を保つことができたのか。この根本的な矛盾こそ、小山隆重という人物の実像を理解する上での最大の鍵であり、本報告書が解明を目指す中心課題である。

本報告書は、この小山隆重という一人の武将の生涯を、その出自から最期の謎に至るまで徹底的に追跡する。さらに、彼が属した紀州小山氏が、いかにして下野国から遠く離れた熊野の地に根付き、熊野水軍として活動し、戦国の動乱を生き抜いたのかを、近年再発見され研究が進む「紀州小山家文書」などの古文書や、現地の城郭調査といった最新の研究成果を交えながら、多角的に解明することを目的とする。中央の正史からは見えにくい、地方武士の強靭な生存戦略と、歴史の多層性を浮き彫りにしていきたい。

まず、本論に入る前に、紀州小山氏の長い歴史と小山隆重の生涯を概観するため、以下の略年表を提示する。

|

年代 (Era/Year) |

出来事 (Event) |

関連人物 (Key Figure) |

根拠史料 (Source) |

|

元弘年間 (1331-1334) |

北条高時の命で小山経幸・実隆兄弟が下野国から熊野へ移住 |

小山経幸, 小山実隆 |

1 |

|

南北朝時代 |

南朝方として活動。後醍醐・後村上天皇から綸旨を受ける |

小山実隆 |

1 |

|

応仁・文明年間 |

畠山政長方として応仁の乱などで軍功を挙げる |

小山八郎 |

1 |

|

1562年 (永禄5) |

教興寺の戦いに畠山方として参陣 |

小山実隆 (隆重の父) |

1 |

|

天正年間初期 |

織田信長に仕える |

小山隆重 |

1 |

|

1585年 (天正13) |

豊臣秀吉の紀州征伐に臣従し、800石を安堵される |

小山隆重 |

1 |

|

1592年 (文禄元) |

朝鮮出兵に従軍(軍役180人) |

小山隆重 |

1 |

|

1600年 (慶長5) |

関ヶ原の戦いで西軍に属し、改易される |

小山隆重 |

1 |

|

1614年 (慶長19) |

【説A】大坂冬の陣に豊臣方として参戦し戦死 |

小山隆重 |

1 |

|

江戸時代初期 |

【説B】紀州徳川家に地士(遠見番)として仕え家名存続 |

小山氏子孫 |

2 |

第一章:下野より熊野へ ― 紀州小山氏の起源と熊野水軍

小山隆重の生涯を理解するためには、まず彼が属した紀州小山氏の特異な出自と、その活動の舞台であった熊野の歴史的背景を把握する必要がある。

下野国の名門・小山(おやま)氏との関係

紀州に本拠を置いた小山氏は、自らのルーツを関東の名門武家、下野国(現在の栃木県)の小山(おやま)氏に求めている 1 。下野小山氏は、平安時代に活躍した武将・藤原秀郷の流れを汲み、鎌倉幕府においても重用された有力御家人であった 9 。紀州小山氏の読みが「こやま」であるのに対し、下野小山氏は「おやま」と読む点も興味深い 8 。

この出自の主張は、単なる系譜上の繋がりに留まらない、戦略的な意味合いを持っていたと考えられる。中世から戦国時代にかけての流動的な社会において、地方の在地領主が自らの権威を確立し、周辺勢力との交渉を有利に進めるために、中央の著名な氏族との血縁を掲げることは常套手段であった。紀州小山氏は、その実態が熊野の海を拠点とする「水軍」であり、在地性の強い武士団であった。彼らが関東屈指の名門武家の末裔であると称することは、自らの家格に箔を付け、武門としての正統性を内外に示すための、極めて有効な政治的ブランド戦略だったのである。

熊野への移住伝承 ― 元弘の乱を契機として

紀州小山氏の家伝によれば、その祖が熊野の地に至ったのは、鎌倉幕府滅亡のきっかけとなった元弘の乱(1331年-1333年)の最中であったとされる 1 。時の執権・北条高時の命を受けた下野国の小山経幸・実隆兄弟が、南海の海賊衆を取り締まるため、すなわち沿海警備の任を帯びて熊野へ下向したというのが、その伝承の骨子である 1 。

兄の経幸は牟婁郡富田郷(現在の和歌山県白浜町富田)に、弟の実隆は同郡潮崎庄古座浦(現在の串本町古座)にそれぞれ居を構え、これが紀州における小山氏の始まりとなった 1 。特に隆重の直系の祖とされる実隆が拠点とした古座は、古座川の河口に位置する天然の良港であり、熊野灘の海上交通の要衝であった。この地に拠点を置いたことが、小山氏が後に熊野水軍として発展する地理的基盤となったのである。

熊野水軍としての活動実態

熊野の地に根を下ろした小山氏は、単なる陸上の領主ではなく、海を活動の舞台とする「熊野水軍」の中核的な勢力として歴史の表舞台に登場する 5 。熊野水軍とは、特定の単一組織を指すのではなく、紀伊半島南部の沿岸に拠点を置いた海賊的性格を持つ武士団の総称であり、小山氏のほかにも安宅氏、周参見氏、鵜殿氏などが知られている 12 。

南北朝の動乱期において、小山氏の活動は顕著であった。当初は北朝方に属していたが、やがて南朝方に転じ、南朝の再興を目指して奮戦した 1 。その活動を裏付けるのが、一族に伝来した古文書群「紀州小山家文書」である。この中には、後醍醐天皇やその後継者である後村上天皇から小山実隆に与えられた綸旨(天皇の命令書)や口宣案(天皇の意を伝える公文書)が現存しており、彼らが南朝にとって無視できない重要な海上戦力であったことを示す一級史料となっている 5 。延元元年(1336年)には、新宮の足利一族が軍勢を率いて上洛しようとしたのを、海上にて迎撃し、これを撃退するという軍功を挙げている 1 。

南北朝の合一後、室町時代に入っても、小山氏は武士としての活動を継続した。紀伊国の守護であった畠山氏の麾下に入り、大和永享の乱(1440年)や、守護家の内訌である畠山氏の家督争い、さらには応仁の乱(1467年-1477年)にも参陣し、各地の合戦で軍功を挙げた記録が残っている 1 。これらの事実は、小山氏が単なる地方の小豪族ではなく、中央の政治・軍事情勢にも深く関与する、歴とした武士団であったことを示している。

第二章:戦国の動乱と隆重の台頭

室町幕府の権威が失墜し、日本全国が群雄割拠の時代に突入すると、紀伊国の小山氏もまた、生き残りをかけた厳しい選択を迫られる。この激動の時代に一族を率いたのが、小山隆重であった。

織田信長への臣従

小山隆重の父・実隆(二代目)は、紀伊守護・畠山高政に従い、畿内の覇権を争っていた三好長慶の軍勢と戦っている(1562年、教興寺の戦い) 1 。これは、小山氏が伝統的に紀伊守護・畠山氏の配下にあったことを示すものである。しかし、その畠山氏が没落し、代わって畿内に圧倒的な勢力を築いたのが織田信長であった。

史料によれば、隆重は早い段階でこの新しい中央の覇者、信長に仕えたとされる 1 。これは、旧来の主家に見切りをつけ、新たな権力者に追従するという、戦国武将として極めて現実的かつ合理的な判断であった。紀伊国、特に熊野地方は中央から地理的に離れているとはいえ、畿内の政治情勢と無縁ではいられない。隆重は、時代の潮流を的確に読み、信長への臣従を通じて一族の安泰を図ったのである。

豊臣秀吉の紀州征伐と本領安堵

信長が本能寺の変で斃れた後、天下統一事業を引き継いだのが羽柴(豊臣)秀吉であった。天正13年(1585年)、秀吉は雑賀衆や根来衆に代表される紀州の抵抗勢力を屈服させるため、自ら大軍を率いて紀州征伐を断行する。

この時、紀南地方の国人衆の多くは、秀吉の圧倒的な軍事力に抵抗の道を選んだが、小山隆重は秀吉軍に臣従した 1 。この恭順の姿勢が功を奏し、隆重は知行800石の本領を安堵されることになった 2 。800石という石高は、大名としてはもちろん、有力な国衆と比べても決して大きなものではない。しかし、抵抗した多くの勢力が滅亡、あるいは所領を没収される中で、先祖代々の本拠地を失わずに家名を存続させることができたのは、隆重の巧みな政治判断の賜物であったと言えよう。

豊臣政権下での役割

紀州征伐後、紀伊国は秀吉の弟である豊臣秀長の支配下に置かれることになった。これに伴い、小山隆重も秀長の家臣として豊臣政権のヒエラルキーに組み込まれた 1 。これは、紀伊の在地領主たちが、豊臣政権の地方支配体制の中に再編されていったことを示す一例である。

隆重は秀長の配下として、天正18年(1590年)の小田原征伐にも従軍した記録が残る 1 。さらに、秀吉による大陸侵攻、すなわち文禄・慶長の役(朝鮮出兵)においても、小山氏はその軍役を負担している。文禄元年(1592年)1月、当時すでに秀長は病没していたが、その家老であった藤堂高虎から発給された下知状(命令書)により、隆重は軍役として180人の兵員を動員するよう命じられている 1 。この文書は、小山氏が豊臣政権の全国的な軍事動員体制に、具体的な兵員数を割り当てられる形で組み込まれていたことを示す、極めて重要な史料である。また、一族の小山石見守や高瓦家盛といった人物も慶長の役に従軍しており、一族を挙げての動員であったことがわかる 1 。これらの活動は、隆重が豊臣政権下で、一人の武将として着実にその役割を果たしていたことを物語っている。

第三章:関ヶ原、西軍への加担と改易

豊臣秀吉の死後、徳川家康の台頭により、豊臣政権は大きく揺らぐ。そして慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発する。この国家的な動乱において、小山隆重は西軍に与するという、一族の運命を左右する重大な決断を下した。

西軍参加の背景と動向

関ヶ原の戦いにおいて、小山隆重が西軍に加担したことは、複数の史料で一致して記録されている 1 。彼は、同じく紀伊の国衆で新宮城主であった堀内氏善らと共に、伊勢方面の防衛部隊として配置された 1 。

知行800石の小領主に過ぎない隆重が、なぜ徳川家康率いる東軍ではなく、石田三成らが主導する西軍への参加を選んだのか。その背景には、いくつかの複合的な要因が考えられる。

第一に、地域的な同盟関係である。隆重は、紀南地方でより大きな勢力を持つ堀内氏善と行動を共にしている 1 。小領主である隆重にとって、単独で去就を決めることは困難であり、地域の有力者である堀内氏の動向に追随せざるを得なかった可能性が高い。いわば、紀南国衆という地域ブロックの一員として、西軍への参加が決まったと見ることができる。

第二に、豊臣政権への忠誠心である。前述の通り、隆重は秀吉の紀州征伐後に本領を安堵され、秀吉の弟・秀長の家臣として仕えてきた経緯がある 1 。彼の主家はあくまで豊臣家であり、その豊臣家を守ることを大義名分として掲げた西軍に与することは、彼にとって自然な選択であったのかもしれない。

第三に、地理的な要因である。紀伊国は、西軍の拠点である大坂城に地理的に近く、西軍の勢力圏内にあった。東軍の拠点である関東は遠く、東軍に味方することは、兵站の面でも政治的な面でもリスクが大きかった。

これらの要因を総合すると、隆重の西軍参加は、単なる賭けや無謀な決断ではなく、地域的な力学、旧主への恩義、そして地理的条件に基づいた、彼なりの合理的な判断であったと推察される。しかし、その選択は結果的に裏目に出ることになる。

改易 ― 一族の転落

慶長5年(1600年)9月15日、関ヶ原の本戦はわずか一日で東軍の圧勝に終わった。この敗北により、西軍に与した大名や武将は、徳川家康による厳しい戦後処理に直面することになる。

小山隆重も例外ではなかった。西軍に加担した罪により、彼は先祖代々受け継いできた所領を没収され、改易処分となった 1 。これにより、鎌倉時代の元弘の乱以来、約270年にわたって熊野の地に続いた領主としての紀州小山氏の歴史は、公式には一旦、その幕を閉じることになったのである。一族は、その拠り所を失い、浪々の身となった。この転落が、次章で詳述する彼の謎に満ちた最期へと繋がっていく。

第四章:謎に満ちた最期 ― 大坂での戦死か、紀州での存続か

関ヶ原の戦いで改易され、歴史の表舞台から一度姿を消した小山隆重。彼のその後の足跡、とりわけその最期については、二つの全く異なる説が存在する。一つは「大坂の陣で戦死した」という通説、もう一つは「紀州で家名を存続させた」という地方の伝承である。この章では、両説を比較検討し、史料の性質を分析することで、その歴史的実像に迫る。

A節:通説 ― 大坂の陣での戦死

最も広く知られている説は、改易後、浪人となった小山隆重が、豊臣家最後の戦いである大坂の陣に馳せ参じ、その生涯を閉じた、というものである。

この説によれば、慶長19年(1614年)に大坂冬の陣が勃発すると、隆重は旧恩に報いるため豊臣方として大坂城に入城し、戦死したとされる 1 。この行動は、関ヶ原で西軍に与して改易された多くの武将たち(いわゆる「関ヶ原浪人」)が、再起をかけて豊臣方に集ったという歴史的事実と完全に合致する。彼らにとって大坂城は、失われた所領と名誉を回復するための最後の希望であり、同時に旧主・豊臣家への忠義を貫く最後の奉公の場でもあった。

この「大坂戦死説」は、江戸時代に編纂された武家諸家の記録や、関ヶ原の戦後処理をまとめた史料にその記述が見られる 3 。これらの史料は、徳川幕府の視点から編纂された「公式記録」としての性格が強く、幕府に最後まで敵対した人物の末路として、最も収まりの良い結末と言える。

なお、この説にはいくつかのバリエーションも伝えられており、直接の戦死ではなく、合戦で負った槍傷がもとで病死したという説や、慶長20年(1615年)の夏の陣で大坂城が落城するまで生き延びた、という説も存在する 1 。いずれにせよ、大坂の陣で豊臣家と運命を共にした、という点では共通している。

B節:地方史料に見る存続説

一方で、小山氏が根を下ろした紀伊国、特にその本拠地であった古座(現在の串本町)周辺には、全く異なる物語が伝えられている。それは、関ヶ原で改易された後、最終的に小山氏は紀州徳川家に仕官し、家名を存続させた、というものである。

この説の主な根拠は、江戸時代後期の和歌山藩が編纂した地誌『紀伊続風土記』や、それに由来すると思われる地方史料、そして現地の伝承である 2 。これらの記録によれば、関ヶ原の合戦後、紀伊国には徳川家康の十男・徳川頼宣が入封し、紀州藩が成立する。その初代藩主・頼宣によって、小山氏は「地士(じし)」として召し出されたという。

地士とは、藩士としての身分を認められながらも、城下ではなく在郷(在所)に居住することを許された下級武士のことである。小山氏に与えられた具体的な役職は、「大島浦瞭哨所(おおしまうらりょうしょうじょ)」の役人、すなわち紀伊大島に設置された、異国船の来航を監視する遠見番所の責任者であった 2 。禄高は「十人扶持」であり、領主であった頃に比べれば大幅に身分を落としたものの、武士としての家名を江戸時代を通じて保つことができた、というのである。この説は、現在も串本町に残る「小山井戸」などの史跡の解説板にも記されており、地域社会に深く根付いている 5 。

C節:矛盾の考察と歴史的実像への接近

「大坂での戦死」と「紀州での存続」。この二つの説は、一見すると全く相容れない。しかし、それぞれの説の根拠となる史料の性格を注意深く分析し、戦国時代から江戸時代への移行期における武家の存続戦略を考慮に入れることで、両説を矛盾なく統合する一つの仮説を導き出すことが可能となる。

以下の比較表は、両説の要点を整理したものである。

|

項目 (Item) |

説A:大坂戦死説 (Theory A: Death in Osaka Siege) |

説B:紀州存続説 (Theory B: Survival in Kii) |

|

内容 (Content) |

関ヶ原で改易後、大坂の陣で豊臣方として戦死。 |

関ヶ原で改易後、紀州徳川家に地士として仕え、家名を存続させた。 |

|

主な根拠史料 (Primary Sources) |

『関ヶ原の戦いの戦後処理』関連史料、幕府側の編纂物など。 |

『紀伊続風土記』などの地方史料、現地の伝承、小山家由緒書など。 |

|

史料の性格 (Nature of Sources) |

中央(幕府)視点での公式記録。反逆者の「公式な」末路を記す傾向。 |

地方(紀州藩・小山家)視点での記録。一族の存続という「事実」を記す。 |

|

裏付け (Supporting Evidence) |

多くの改易大名が浪人として大坂城に入った歴史的事実と合致。 |

串本町の史跡(小山井戸)、子孫が紀州藩の地士となった記録。 |

|

根拠史料の例 (Source) |

1 |

2 |

|

解釈 (Interpretation) |

武将・小山隆重個人の政治的生命の終焉。 |

紀州小山氏という「家」の血脈の存続。 |

この矛盾を解く鍵は、史料の性質の違いにある。戦死説を伝えるのは、主に徳川幕府の視点から編纂された、いわば「中央の公式記録」である。新時代の支配者である徳川家にとって、最後まで抵抗した反逆者・小山隆重の物語は、大坂城で終焉するのが最も都合の良い、公式な歴史であった。

一方、存続説を伝えるのは、紀州藩や小山家自身の視点から書かれた「地方の記録」や「家の記録」である。彼らにとって重要だったのは、政治的な勝敗以上に、一族の血脈が存続したという事実そのものであった。

この二つの視点を繋ぐ、極めて重要な記述が存在する。「大坂戦死説」を伝える史料の中に、「隆重の子は恩賞がなかったために徳川方に寝返り、戦後帰郷した」という一文が見られるのである 1 。

この記述から、以下のような歴史的実像が浮かび上がってくる。

関ヶ原で改易された後、一族の当主である小山隆重は、旧主・豊臣家への忠義を貫くため、あるいは武士としての名誉を保つために、大坂の陣に参陣し、その地で命を落とした可能性が高い。これが、彼の個人としての結末であり、幕府の公式記録に残された「事実」である。

その一方で、彼の 息子、あるいは後継者 は、一族の血脈を絶やさないため、父とは異なる道を選んだ。彼は、豊臣方の勝利に見切りをつけ、徳川方に帰順するか、あるいは戦いに加わらず紀州に留まった。そして大坂の陣終結後、紀伊国の新たな支配者となった紀州徳川家に働きかけ、罪を許された上で、地士という低い身分ながらも仕官を認められた。これにより、小山氏という「家名」は存続を許された。これが、地方の記録に残された「事実」である。

つまり、「戦死説」は 小山隆重個人の政治的生命の終わり を、「存続説」は 小山氏という家の生物学的・社会的な生命の継続 を、それぞれ異なる視点から記録したものであり、両者は矛盾するものではなく、むしろ表裏一体の出来事だったのである。これは、戦国の世から泰平の江戸時代へと移行する激動期において、敗者となった多くの武家が駆使した、当主は名誉の死を選び、後継者は現実的な選択で家名を残すという、強靭な生存戦略の一例と言えるだろう。

第五章:史跡と古文書にみる小山氏の遺産

小山隆重とその一族が残した足跡は、文献史料の中だけでなく、彼らが活動した紀伊半島南端の地に、今なお史跡として、また古文書として息づいている。これらは、紀州小山氏の歴史を具体的に物語る貴重な遺産である。

古座に残る一族の痕跡

小山氏が南北朝時代から戦国時代にかけて本拠地とした串本町古座周辺には、往時を偲ばせる史跡が点在している 5 。

-

小山屋敷跡と小山井戸:

JR古座駅の南側一帯が、小山氏の居館があった屋敷跡と伝えられている 8。現在では市街地化が進み、その面影を直接見ることは難しいが、線路の東側に「小山井戸」と呼ばれる古い井戸が一つ、町の史跡として大切に保存されている 5。この井戸は、かつてこの地に小山氏の広大な屋敷が存在したことを示す、唯一の物的な証拠である。今も水を湛えるこの井戸は、数百年の時を超えて一族の歴史を静かに語りかけている。 -

小山城(城山):

屋敷跡の背後にそびえる丘陵は「城山」と呼ばれ、小山氏が有事の際に立て籠もった詰城(つめのしろ)であったと考えられている 4。城跡には、複数の曲輪(くるわ、城内の区画)や堀切(ほりきり、尾根を断ち切る防御施設)、そして複数の井戸跡が確認されている 4。特に、複数の井戸の存在は、長期間の籠城戦にも耐えうる、実戦的な機能を備えた城であったことを示唆している。古座川河口と熊野灘を一望できるこの城は、水軍領主であった小山氏にとって、陸と海の両方を睨む絶好の拠点であったに違いない。

一級史料「紀州小山家文書」の価値と近年の研究

紀州小山氏の歴史を解明する上で、他の何物にも代えがたい価値を持つのが、一族に代々伝来した古文書群、通称「紀州小山家文書」である 5 。

この文書群には、南北朝時代に南朝の天皇から下賜された綸旨や軍忠状(軍功証明書)から、戦国時代の知行安堵状、そして江戸時代に作成された由緒書や系図まで、中世から近世に至る数百点もの文書が含まれている 6 。これらは、一地方武士団の視点から、日本の歴史の大きな流れを具体的に跡付けることができる、極めて貴重な一次史料である。

かつてこの文書群の一部は、阪神・淡路大震災の際に盗難に遭うなど、散逸の危機に瀕したこともあった 19 。しかし近年、神奈川大学日本常民文化研究所や和歌山県立博物館が中心となり、これまで所在が不明であった文書の再発見や、現存する文書の網羅的な調査・研究が精力的に進められている 13 。

特に、和歌山県立博物館の坂本亮太氏をはじめとする研究者たちは、これらの古文書研究と、小山城跡のような城館の考古学的な調査を組み合わせる学際的なアプローチを試みている 13 。この研究は、小山氏を含む熊野水軍の実態や、紀伊半島南部から紀伊水道、さらには阿波(徳島県)にまで及ぶ海域の交流史を、より具体的に解明しようとするものである。こうした地方武士団の視点からの研究は、これまで中央の権力者を中心に語られがちであった日本中世・戦国史に、新たな光を当てるものとして大きな期待が寄せられている。

終章:小山隆重という武将の再評価

本報告書を通じて検証してきた通り、紀伊の武将・小山隆重の生涯は、「関ヶ原で西軍につき、大坂の陣で戦死した敗将」という、これまで流布してきた一面的な評価では到底捉えきれない、複雑かつ奥深いものであった。彼は、下野の名門の末裔という権威を掲げつつ、熊野の海で生きる水軍領主として、南北朝の動乱から戦国の群雄割拠、そして天下統一へと至る激動の時代を、巧みな政治判断と現実的な選択によって泳ぎ抜いた人物であった。

織田信長、豊臣秀吉という中央の覇者にいち早く臣従することで家名を保ち、豊臣政権下では一人の武将として着実にその役割を果たした。そして、関ヶ原の戦いでは、地域的な力学や旧主への恩義から西軍に与するという、彼なりの合理的な判断を下した。その結果、改易という一族存亡の危機に直面する。

彼の生涯における最大の謎であり、また最大の功績と言えるかもしれないのは、この危機に際して見せた強靭な生存戦略である。自らは武士としての名誉を重んじ、旧主・豊臣家への最後の忠義を尽くすべく大坂城でその生涯を閉じる一方で、後継者には一族の血脈を未来へ繋ぐための現実的な道を選ばせた。この「個人の名誉」と「家の存続」を両立させるという選択は、中央の大きな歴史のうねりの中で、地方の武士がいかにして自らのアイデンティティを保ち、時代を生き抜いたかを示す、極めて貴重な事例である。

小山隆重の物語は、歴史が勝者によって書かれた「公式記録」だけで構成されているわけではないことを我々に教えてくれる。地方の伝承、一族の由緒書、そして近年光が当てられつつある「紀州小山家文書」のような古文書の中にこそ、歴史の多層的な真実が隠されている。これらの史料を丹念に読み解くことで、中央史の陰に埋もれた無数の地方武士たちの、血の通った生きた歴史が浮かび上がってくる。

今後の「紀州小山家文書」の研究、そして考古学との連携がさらに進展すれば、これまで謎のベールに包まれてきた紀州小山氏、そして小山隆重の実像は、より一層鮮明なものとなるだろう。彼の生涯の探求は、日本史の深遠さと、それを掘り起こす地方史研究の重要性を改めて我々に示してくれるのである。

引用文献

- 小山隆重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E9%9A%86%E9%87%8D

- 紀州武家列伝 - 紀伊国戦国時代勢力予想図 http://kisyujt.com/html/castle/top/kisyubukeretuzen.html

- 関ヶ原の戦いの戦後処理とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%BE%8C%E5%87%A6%E7%90%86

- 小山城 http://kisyujt.com/html/castle/wakayama/kushimoto/koyama2.html

- 古座川河口散策(1) 西向、小山家跡 - 彼方へー始原の島へー - ライブドアブログ https://kumakusu25.livedoor.blog/archives/2465382.html

- 紀州小山家文書⑨目次 http://jominken.kanagawa-u.ac.jp/publication/mqgqct000000033e-att/mqgqct00000007l3.pdf

- 略年表(近世) - 熊野学 - 新宮市 https://www.city.shingu.lg.jp/div/bunka-1/htm/kumanogaku/article/history/chronologicaltable3/index.html

- 紀伊 小山屋敷-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/kii/koyama-yashiki/

- シリーズ・中世関東武士の研究 第 6巻 下野小山氏 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/127/

- 小山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 熊野巡覧記 http://www.ojiri.jp/kumanojyunnrannkitate4.html

- 解題 紀州小山家文書 https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/14171/files/11%20%E8%A7%A3%E9%A1%8C%20%E7%B4%80%E5%B7%9E%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%AE%B6%E6%96%87%E6%9B%B8%20%EF%BC%8D%E4%B9%85%E6%9C%A8%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%AE%B6%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%AB%EF%BC%8D.pdf

- 熊野水軍小山家文書の総合的研究 https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/13013/files/21%20%E7%86%8A%E9%87%8E%E6%B0%B4%E8%BB%8D%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%AE%B6%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6.pdf

- 熊野水軍小山家文書 の 総合的研究 https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/14164/files/03%20%E7%B7%8F%E8%AB%96%20%E7%86%8A%E9%87%8E%E6%B0%B4%E8%BB%8D%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%AE%B6%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%20%EF%BC%8D%E7%86%8A%E9%87%8E%E3%81%AE%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%8F%B2%E3%83%BB%E5%BA%8F%E8%AB%96%EF%BC%8D.pdf

- 家系図 | 社長ブログ | 辻野建設工業 | 当別・石狩・札幌|注文住宅の新築・リフォーム https://tsujino-gr.co.jp/blog/4862/

- 関ヶ原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 古座街道(串本・古座川) - 近畿地方整備局 https://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/fukeikaidokumano/kumano/area8/09-koza_kaido.html

- 熊野水軍小山家文書の総合的研究 - 神奈川大学 国際常民文化研究機構 http://icfcs.kanagawa-u.ac.jp/research/group2-5-5/s8220f0000001dvu.html

- 紀州小山家文書 - 日本評論社 https://www.nippyo.co.jp/shop/book/2569.html

- 熊野水軍小山家文書の総合的研究|共同研究 - 神奈川大学 国際常民文化研究機構 http://icfcs.kanagawa-u.ac.jp/research/group2-5-5/index.html

- p054_055 日本常民文化研究所 年報2019_1-4(坂本先生_熊野水軍 ... https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/13875/files/26%20%E7%86%8A%E9%87%8E%E6%B0%B4%E8%BB%8D%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%AE%B6%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6.pdf

- 国際常民文化研究機構 第7回共同研究フォーラム「中世熊野の海 ... http://icfcs.kanagawa-u.ac.jp/research/group2-5-5/s8220f0000001tud-att/w_forum_tirashi.pdf

- 第7章大綱基本方針 - 白浜町ホームページ https://www.town.shirahama.wakayama.jp/material/files/group/54/59819587.pdf