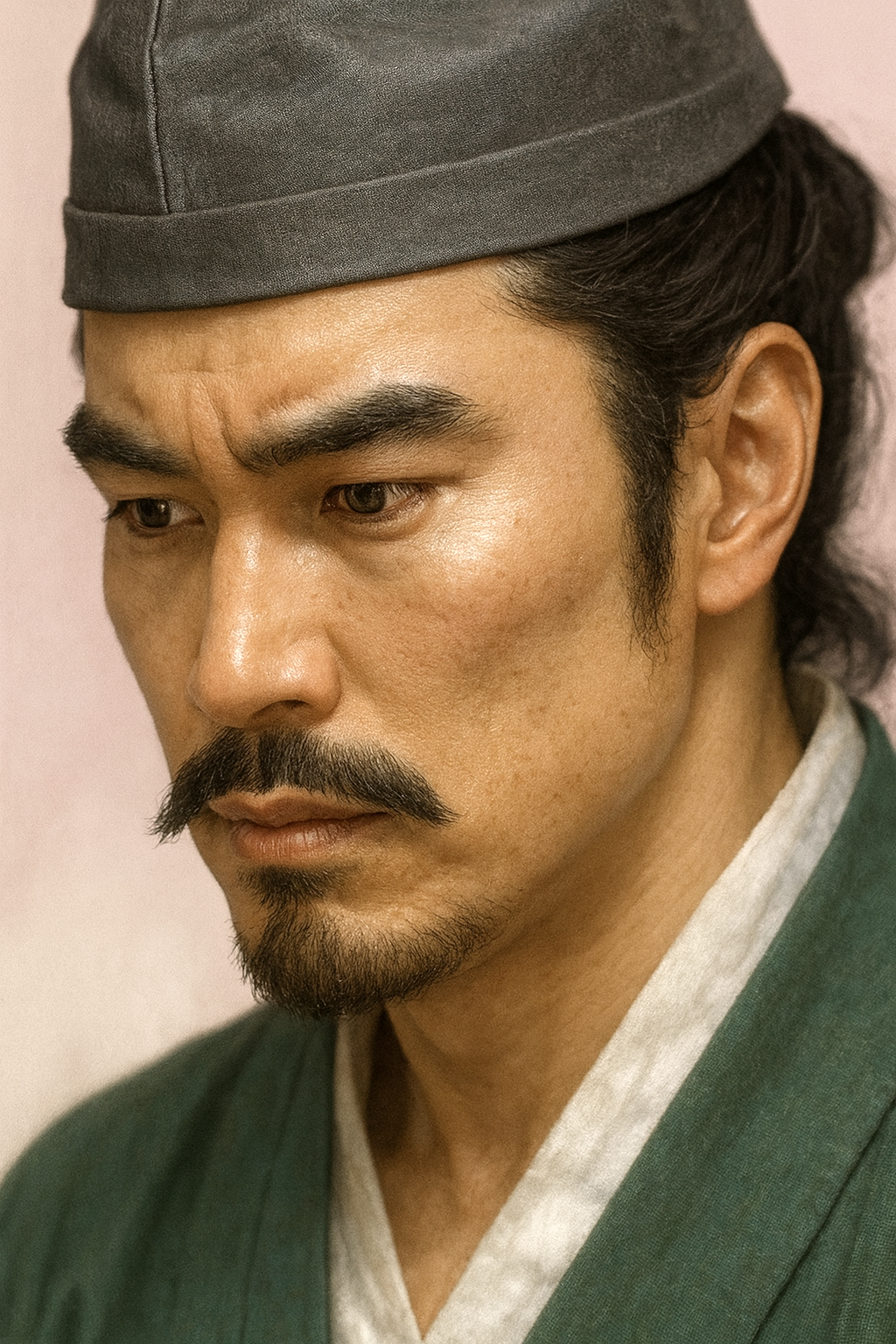

山名誠豊

山名誠豊は衰退期の名門山名氏当主。家臣に擁立され家督を継ぐも、因幡・播磨への介入は一族の分裂を招き、尼子氏の圧力に苦闘。36歳で病死し、その死はさらなる内紛の火種となった。

戦国初期における但馬山名氏の苦闘 ― 山名誠豊の生涯と時代

序論:衰亡期の名門当主、山名誠豊

室町時代、「六分の一殿」と称され、日本の六分の一の国々を支配下に置いた名門・山名氏。その栄光は、応仁・文明の乱を経て過去のものとなっていた。乱の西軍総帥であった山名宗全の死後、一族の勢力は大きく後退し、戦国時代を迎える頃には、但馬、因幡、備後などを保持する一守護大名の地位に甘んじていた 1 。

本報告書が光を当てる山名誠豊(やまな のぶとよ)は、まさにこの衰退と混沌の時代に生きた武将である。彼の治世は、守護の権威が地に墜ち、守護代や有力国人といった家臣たちが主家を凌駕する「下剋上」の風潮が吹き荒れる中で始まった 3 。西からは出雲の尼子氏が、南からは播磨の赤松氏がその領国を脅かし、一族の内部では家督をめぐる争いが絶えなかった。

山名誠豊は、この未曾有の国難に際し、いかにして家督を継承し、分裂する一族を束ね、失われた権威を取り戻そうと試みたのか。そして、なぜその試みは志半ばで潰えたのか。本報告書は、山名誠豊の生涯を、単なる事実の追跡に留めず、彼が置かれた政治的・軍事的環境、一族内の力学、そして彼自身の決断が後世に与えた影響を多角的に分析する。これにより、戦国初期の但馬・因幡地域における歴史的転換点としての彼の役割を明らかにすることを目的とする。彼の苦闘の生涯は、旧来の守護大名が戦国大名へと変貌を遂げる、あるいはそれに失敗し滅びゆく時代の矛盾と困難を、余すところなく体現しているのである。

【表1:山名誠豊 関連略年表】

|

年代(西暦) |

出来事 |

|

明応2年(1493) |

山名誠豊、山名政豊の三男として誕生 5 。 |

|

永正元年(1504) |

守護代・垣屋続成が主君・山名致豊の居城・此隅山城を攻撃 3 。 |

|

永正5年(1508) |

将軍の仲介により、山名致豊と垣屋氏が和議を結ぶ 3 。 |

|

永正9年(1512) |

兄・致豊(35歳)が退隠。誠豊が家督を継承する 1 。 |

|

大永2年(1522) |

誠豊、播磨へ侵攻。広峰山に布陣する 1 。 |

|

大永3年(1523) |

書写山合戦。赤松・浦上連合軍に敗北し、但馬へ撤退 1 。 |

|

大永4年(1524) |

尼子経久が伯耆へ侵攻(通称「大永の五月崩れ」) 8 。山名氏への圧力が強まる。 |

|

大永7年(1527)頃 |

因幡守護・山名豊治が死去。誠豊が支援する山名誠通が因幡守護となる 2 。 |

|

大永8年(1528) |

誠豊、死去(享年36)。甥で養子の山名祐豊が家督を継承 5 。 |

|

天文17年(1548) |

山名祐豊、弟・豊定を因幡に派遣し、誠豊派であった山名誠通(久通)を討伐 9 。 |

第一章:家督相続の真相 ― 兄・致豊からの継承の裏側

山名誠豊の生涯を理解する上で、その出発点である家督相続の経緯は極めて重要である。一般的に「兄・致豊から家督を譲られた」と簡潔に説明されるこの出来事の背後には、衰退する守護家の権威と、それを凌駕せんとする家臣団との深刻な対立が存在した。

揺らぐ守護権威と致豊の治世

山名誠豊は、但馬・備後守護であった山名政豊の三男として、明応2年(1493年)に生を受けた 5 。父・政豊の死後、家督は兄の致豊が継承していたが、その治世は多難を極めた。応仁の乱以降、山名氏の権威は失墜を続けており、特に但馬国内においては、守護代である垣屋氏の力が強大化し、もはや主家の統制が及ばない状況となっていた 3 。垣屋氏は、南北朝時代から山名氏に仕える譜代の重臣であったが、戦国乱世の只中にあって、その力は主君である山名氏を凌ぐ勢いであった 3 。

守護代の反乱と「強制的」な家督交代

守護と守護代の力関係の逆転を象徴する事件が、永正元年(1504年)に発生する。守護代の垣屋続成が、あろうことか主君である山名致豊の居城・此隅山城を公然と攻撃したのである 3 。主君の城に兵を向けるというこの暴挙は、但馬における山名氏の支配権が、もはや名目上だけのものとなっていた現実を白日の下に晒した。

この深刻な対立は、室町幕府の将軍・足利義澄の仲介によって、永正5年(1508年)に一度は和議が成立する 3 。しかし、これは根本的な問題解決にはならず、両者の間の緊張関係は燻り続けた。そして永正9年(1512年)、致豊は35歳という若さで突如「退隠」し、弟の誠豊が家督を継承することになる 1 。

この家督交代は、穏便な「譲渡」とは到底考えられない。致豊が隠居するにはあまりに若すぎること、そしてその直前に家臣との武力衝突があったことを考え合わせると、その背景には家臣団による強い圧力が存在したと見るのが自然である。事実、史料の中には、但馬の有力国人である垣屋氏や太田垣氏らが致豊を「排除」し、誠豊を新たに当主として「擁立」した、と明確に記すものも存在する 4 。

この一連の経緯から導き出されるのは、誠豊の家督相続が、兄からの自発的な意思によるものではなく、 有力家臣団によって画策された事実上の政変(クーデター)であった という見方である。致豊の統治能力や政策に不満を抱いた垣屋氏を中心とする家臣団が、より自分たちの意向に沿うであろう誠豊を新たな当主として担ぎ上げ、致豊を強制的に隠居に追い込んだ。このことは、誠豊の治世が当初から極めて脆弱な権力基盤の上に成り立っていたことを意味する。彼の権力は、彼を擁立した家臣団の意向に強く束縛されており、後に行う播磨侵攻や因幡介入といった重要な政策も、彼個人の意志であると同時に、彼を支える家臣団の利害を代弁するものであった可能性が高い。誠豊の生涯にわたる苦闘は、この「傀儡当主」としての出発点にその根源があったのである。

【表2:山名誠豊関連 山名氏略系図】

コード スニペット

(注:系図は主要人物に絞って簡略化。丸数字は歴代当主を示す 11 。)

第二章:分裂する一族 ― 但馬・因幡の支配をめぐる内訌

家臣団に擁立される形で家督を継いだ誠豊であったが、彼の前には但馬国内の問題だけでなく、分国である因幡国の統治という、さらに大きな難題が待ち受けていた。宗家としての権威回復を目指す誠豊の介入は、因幡山名家の内紛をさらに複雑化させ、結果として一族全体の分裂を決定的なものにしてしまう。

因幡山名家の内紛と誠豊の介入

当時の因幡国では、守護職をめぐり、山名豊時の子である兄・豊重とその子・豊治の系統と、弟・豊頼とその子・誠通の系統が激しく対立していた 12 。この一族内の争いに、但馬宗家の新当主として誠豊は積極的に介入する。彼は、豊頼の子である山名誠通を支援し、自らの影響下に置こうと図った 2 。誠通の「誠」の字は、誠豊から偏諱(名前の一字を与えること)を受けたものであり、両者の間に強い主従関係、あるいは庇護関係があったことを物語っている 12 。

誠豊が誠通を支援するということは、必然的に、当時因幡守護の地位にあった山名豊治と敵対することを意味した 9 。こうして但馬宗家は、因幡の家督争いに深く関与し、一方の派閥に肩入れすることで、自らの影響力を分国に浸透させようと試みたのである。

「但因の関係不安定」の実態

誠豊の治世は、史料において「但因の関係不安定」な時代であったと評されている 1 。この不安定さの直接的な原因は、但馬宗家による因幡への介入であった。誠豊と因幡守護・豊治の対立は、両国の関係を極度に緊張させた。

この状況が大きく動いたのは、大永7年(1527年)頃のことである。誠豊と対立していた因幡守護の山名豊治が、跡継ぎのないまま急死した 2 。これにより、誠豊が後ろ盾となっていた山名誠通が、空席となった因幡守護の座に就くことに成功する 9 。この瞬間、誠豊は自らが擁立した人物を通じて、但馬・因幡の両国に直接的な影響力を及ぼす体制を築き上げた。これは、彼の治世における最大の政治的成功であったと言えるかもしれない。

しかし、この成功は極めて脆い基盤の上に成り立っていた。誠豊の因幡介入は、一見すると宗家としての権威回復を目指す合理的な戦略に見える。だが、その内実は、 山名一族の分裂を決定的にし、次世代に禍根を残す時限爆弾を仕掛ける行為 に他ならなかった。なぜなら、誠豊が追いやった兄・致豊の系統から見れば、この因幡における権力掌握は、父を追放した誠豊派による、許しがたい簒奪行為の延長と映ったからである。致豊の子である祐豊が将来家督を継いだ場合、彼が誠豊の敷いた体制、とりわけその象徴である因幡の誠通を容認するはずがなかった。

誠豊の因幡政策は、自身の治世における支配権確保という短期的な目的こそ達成した。しかし、山名一族全体の長期的な安定という大局的な視点から見れば、それは完全な失敗であった。彼の行動が、結果として一族内に修復不可能な亀裂を生み、後の尼子氏や毛利氏といった外部勢力が介入する格好の土壌を作り出してしまったのである。

第三章:失地回復の夢と挫折 ― 播磨侵攻と書写山合戦

内政において因幡への影響力を確保した誠豊は、次なる一手として、国外への領土拡大に乗り出す。その標的は、南に隣接する播磨国であった。この軍事行動は、山名氏のかつての栄光を取り戻そうとする野心的な試みであったが、厳しい現実の前に夢は破れることとなる。

侵攻の動機と好機

大永2年(1522年)10月、山名誠豊は軍を率いて播磨国へ侵攻した 1 。この侵攻の背景には、複数の動機が考えられる。第一に、父・政豊がかつて播磨出兵で手痛い敗北を喫しており、その雪辱を果たしたいという個人的な思いがあった可能性である 7 。第二に、播磨はかつて山名氏が守護職を有した国であり、その旧権益を回復することで、失墜した一族の権威を高めたいという政治的野心があった。

直接の引き金となったのは、当時の播磨における実力者であった浦上氏の内紛であった 5 。浦上村宗とその一族との間で争いが生じており、誠豊はこの混乱を好機と捉え、漁夫の利を得ようと領土拡大を狙ったのである 7 。

戦いの経過と敗北

播磨に侵入した山名軍は、姫路の広峰山に陣を構え、戦況を有利に進めようとした 1 。しかし、誠豊の思惑は外れる。山名氏の侵攻という共通の脅威を前に、それまで対立していた播磨守護の赤松晴政と浦上村宗が、利害の一致から急遽和睦し、連合して山名軍の迎撃にあたったのである 15 。

大永3年(1523年)10月、誠豊率いる山名軍は書写山において、赤松・浦上連合軍と激突した(書写山合戦)。戦いの詳細は不明な点も多いが、結果は山名軍の完敗であった 7 。山名軍は多くの戦死者を出し、誠豊は但馬への撤退を余儀なくされた 1 。

この播磨侵攻の失敗は、誠豊の軍事的能力の限界を示す出来事であった。しかし、その敗戦処理の中には、注目すべき点がある。史料によれば、誠豊は敗北が決定的になると「意外に思い切りよく撤退し」たと記されている 7 。これは、父・政豊が播磨で大損害を被った失敗を繰り返すまいとする、彼の用心深さの表れであったと推測されている 7 。

ここに、 失敗の中に見る戦略的慎重さ という、誠豊のもう一つの側面が浮かび上がる。播磨侵攻という野心的な計画は失敗に終わったが、彼は無謀な突撃や玉砕を選ぶことなく、戦況の不利を悟るや、これ以上の損害を避けるために主力を温存して撤退するという、極めて合理的な戦略的判断を下した。固執することなく損切りができるこの現実主義的な姿勢は、彼が自身の権力基盤の脆弱さを自覚していたことの裏返しであったのかもしれない。誠豊は「夢破れた無謀な侵略者」というよりも、「計算されたリスクを取り、不利と見るや即座に撤退して再起を図る、現実主義的な戦国武将」として評価する方が、より実像に近いだろう。

第四章:西からの圧力 ― 尼子氏の台頭と周辺勢力との角逐

誠豊が播磨で苦戦を強いられていた頃、彼の背後、西の出雲国では、戦国史にその名を轟かせる梟雄・尼子経久が急速に勢力を拡大していた。この尼子氏の台頭は、山名氏の領国である因幡・伯耆に直接的な脅威をもたらし、誠豊の治世は常に西からの圧力に晒されることとなる。

尼子経久の脅威

誠豊の治世は、尼子経久が中国地方に覇を唱え始めた時代と完全に重なっている 16 。尼子氏の勢力は、山名氏の分国である伯耆・因幡へ「次第に滲透」しており、山名氏の支配体制を根底から揺るがす深刻な脅威となっていた 1 。

その圧力を象徴するのが、大永4年(1524年)に起きたとされる「大永の五月崩れ」である。これは、尼子経久が伯耆に大軍を送り込み、国内の山名方の城々を次々と攻略したという伝承である 8 。この伝承の史実性や規模については、今日では様々な議論があるものの、当時の山名氏が尼子氏から極めて強い軍事的圧迫を受けていたことは疑いようがない 8 。

全方位外交の試み

このような厳しい国際情勢の中、誠豊は生き残りをかけて外交努力を続けていたと考えられる。東の京では、幕府管領として権勢を誇った細川高国との連携を模索していた可能性がある。誠豊の死後、家督を継いだ祐豊の弟・豊定が高国の娘を正室に迎えているが 10 、これは誠豊の時代から続く政治的連携が結実したものである可能性が高い。中央の権力者と結びつくことで、西からの脅威に対抗しようとしたのである。

一方で、山名氏と周辺勢力との関係は単純な敵・味方では割り切れず、尼子氏自身も、周防の大内氏に圧迫された但馬山名氏を、時には「支援」対象と見なすなど、複雑な外交関係が展開されていた 16 。

誠豊が直面していたのは、西に出雲の尼子、南に播磨の赤松・浦上、そして東に畿内の細川という三大勢力に囲まれた、 絶望的な戦略的板挟み状態 であった。彼の治世における一連の行動、すなわち因幡への介入や播磨への侵攻は、この文脈の中で再解釈されなければならない。それらは場当たり的な行動ではなく、この巨大な地政学的圧力の中で、必死に活路を開拓しようとした苦肉の策であった。因幡への介入は、尼子の侵攻に対する緩衝地帯を確保するための防衛策であり、播磨への侵攻は、尼子との本格的な対決に備え、背後の脅威を排除し国力を増強するための先制攻撃であった可能性がある。誠豊の治世は、この巨大な圧力との闘いの連続であり、その視点なくして彼の行動を正しく評価することはできない。

第五章:早すぎる死と残された課題

内憂外患に苦しみながらも、権力基盤の再構築に奔走した山名誠豊であったが、その志は道半ばで尽きる。彼の早すぎる死は、山名氏が抱える問題を解決するどころか、むしろ新たな内紛の火種となり、一族をさらなる混乱へと導いていく。

夭折と養子・祐豊への継承

大永8年(1528年)3月14日、山名誠豊は、因幡の問題、尼子の脅威など、多くの課題を未解決のまま、36歳(一説には33歳)という若さで病死した 5 。

誠豊には実子がいなかった。そのため彼は、かつて家督争いの末に自らが隠居に追い込んだ兄・致豊の子である、甥の山名祐豊を養子として迎えていた 5 。誠豊の死により、この祐豊が山名宗家の家督を継承することとなった。

誠豊路線の否定と内紛の再燃

家督を継いだ祐豊は、養父である誠豊の政治路線を、まるで否定するかのように覆していく。祐豊にとって、誠豊が因幡守護に据えた山名誠通は、単なる一族の者ではなかった。彼は、自らの父・致豊を権力の座から追放した「誠豊派」の象徴であり、排除すべき不倶戴天の敵であった 9 。

誠豊の死というタガが外れたことで、祐豊は積年の恨みを晴らすかのように、誠豊派の粛清に乗り出す。彼は、尼子氏と結んで「久通」と改名していた誠通への攻撃を開始し、天文17年(1548年)、ついにこれを討ち果たした。そして、その後釜として、自らの弟である豊定を因幡に送り込み、直接支配の体制を確立したのである 9 。

ここに、誠豊の生涯における最大の皮肉が見て取れる。彼が後継者として、対立派閥の嫡子である祐豊を養子に迎えたことは、一見すると、分裂した一族の融和を図り、スムーズな権力移譲を実現するための賢明な判断に見える。しかし、その結果は、 一族の亀裂をさらに深め、自身の政治的遺産を完全に破壊する最悪の結末 を招いた。祐豊の立場からすれば、この家督継承は「父を追い落とした張本人(あるいはその一派の頭目)からの、いわば屈辱的な家督継承」に他ならず、誠豊の路線や彼が登用した人物に好意を抱くはずもなかった。

誠豊の生涯最後の大きな政治的決断であった「祐豊の養子縁組」は、彼が意図したであろう「一族の和合」とは真逆の、「内紛の再燃と深刻化」という悲劇的な結果をもたらした。彼の人生は、良かれと思って打った手がことごとく裏目に出てしまう、苦闘の連続であったと言えるだろう。

結論:山名誠豊が戦国史に刻んだもの

山名誠豊の16年間にわたる治世は、衰亡する名門守護大名が、下剋上と外部勢力の侵攻という時代の荒波の中で、いかにして生き残ろうと苦闘したかの縮図であった。

彼は、家臣に擁立された脆弱な権力基盤の上で、因幡への介入、播磨への侵攻など、一族の権力再興のために果敢に行動した。その判断には、父・政豊の失敗に学んだ戦略的な慎重さも見られる。しかし、彼が打った手は、短期的には成功に見える局面もあったものの、長期的には一族の分裂を助長し、山名氏のさらなる衰退を決定づける結果となった。因幡への介入は次世代の内紛の火種となり、後継者指名は自らの政治路線の否定へと繋がった。

山名誠豊は、戦国史の表舞台で華々しく活躍した英雄ではない。しかし、彼の生涯は、室町時代から続く守護大名体制が音を立てて崩壊し、新たな戦国大名が誕生する過渡期の矛盾と困難を、その一身に体現している。彼の苦闘と失敗の物語は、単なる一地方武将の記録に留まらない。それは、時代の転換点に立たされた組織や指導者が直面する普遍的な課題を我々に示してくれる。その意味において、山名誠豊は、戦国という時代の本質を理解する上で、極めて示唆に富む人物として再評価されるべきである。

引用文献

- 村岡山名氏 > 山名氏略年表 - 但馬村岡 法雲寺 http://houun.jp/modules/xpwiki/?%E6%9D%91%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%90%8D%E6%B0%8F%2F%E5%B1%B1%E5%90%8D%E6%B0%8F%E7%95%A5%E5%B9%B4%E8%A1%A8

- 武家家伝_因幡山名氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yamana_inab.html

- 武家家伝_垣屋氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kakiya.html

- 鳥取県の戦国時代を解説!守護大名山名氏に2世紀支配され維新後県が消滅した珍しい県 https://hono.jp/sengoku/prefectures-of-japan/tottori-sengoku/

- 山名誠豊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E8%AA%A0%E8%B1%8A

- 畿内・近国の戦国時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%BF%E5%86%85%E3%83%BB%E8%BF%91%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3

- 第四節 戦国時代の出石 https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/bcf2393043314c6696ba071f10efd4eb81369cd9.pdf

- 「大永の五月崩れ」再考/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/item/275836.htm

- 武家家伝_山名氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yamana.html

- 山名豊定とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E8%B1%8A%E5%AE%9A

- 山名氏史料館『山名蔵』のページ - xpwiki : H24総会 歴史講演 [山名会/活動/H24/20121020 http://www.yamana1zoku.org/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH24%2F20121020_%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E8%AC%9B%E6%BC%94

- 山名誠通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E8%AA%A0%E9%80%9A

- 山名豊頼とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E8%B1%8A%E9%A0%BC

- 戦国の動乱と垣屋 https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/53796b17ef4f0fcb814fdfc50b27377b3d211cf1.pdf

- 『信長の野望蒼天録』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?equal1=0007

- 尼子家の「御一家再興」戦争と山中幸盛 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/event/plusonline/online2.data/1kou.pdf

- 尼子经久- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E7%B6%93%E4%B9%85

- 細川高国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%AB%98%E5%9B%BD

- 山名祐豊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E7%A5%90%E8%B1%8A