岡本顕逸

佐竹氏の側近・岡本顕逸は、父禅哲の外交手腕を継承。佐竹義重・義宣に仕え、岩城貞隆の執政として岩城家を統治。病で隠居後京都で没。岡本家は秋田藩士として存続した。

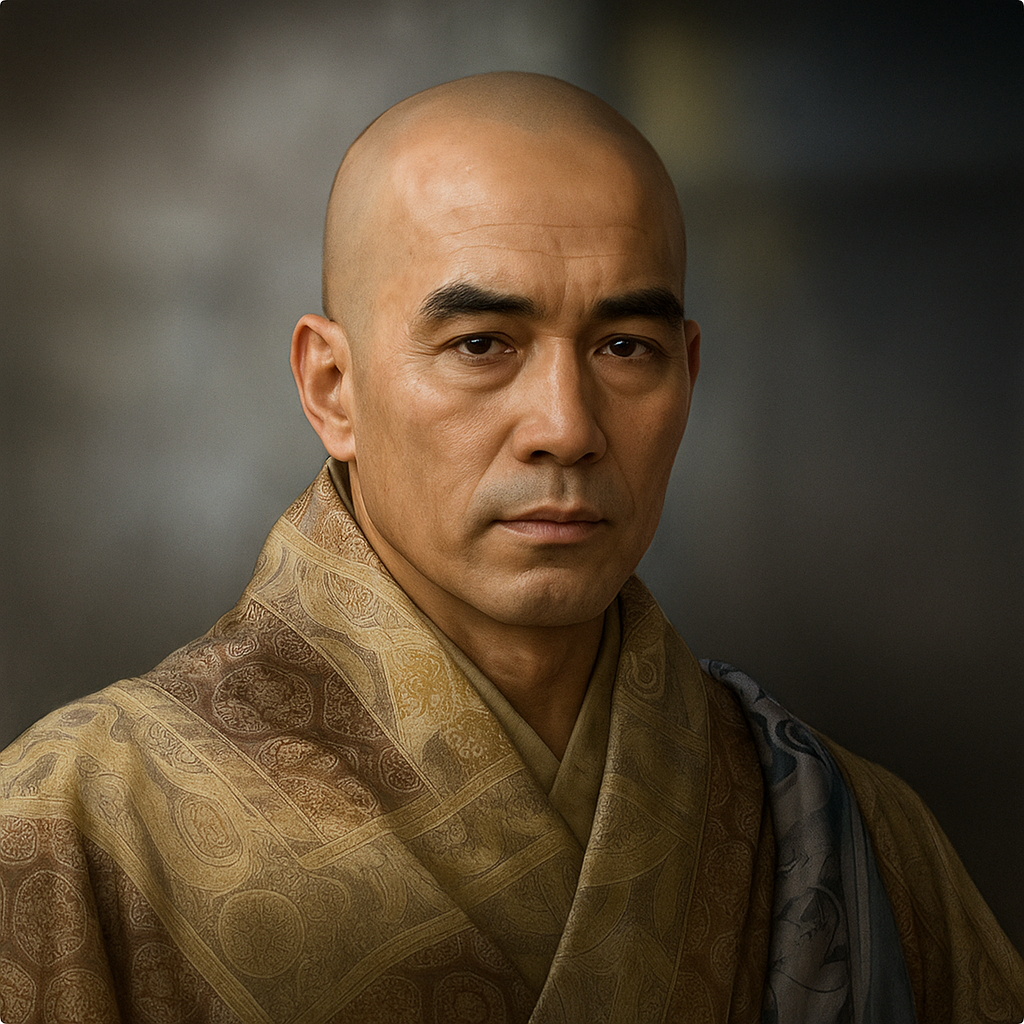

佐竹氏の外交と岩城家の執政を担った僧形の側近、岡本顕逸の生涯

1. はじめに

本報告書の目的と対象

本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけて常陸国の戦国大名佐竹氏に仕えた武将、岡本顕逸(おかもと けんいつ)の生涯と事績について、現存する史料や研究成果に基づき、詳細かつ徹底的に調査しまとめることを目的とします。ご依頼主様が既にご存知の概要(佐竹家臣、禅哲の子、僧体、佐竹義重・義宣への近侍、外交での活躍、岩城貞隆の傅役としての岩城家執政への参画)を踏まえつつ、その範囲に留まらない包括的な情報を提供することを目指します。

岡本顕逸という人物の概要紹介

岡本顕逸は、佐竹義重・義宣の二代にわたり側近として仕え、特に外交面で重要な役割を担った人物です。また、義重の子・貞隆が岩城家の家督を継いだ際には、傅役として随行し、岩城家の内政にも深く関与しました 1 。父・岡本禅哲も佐竹氏の外交僧として高名であり、顕逸はその活動を継承・発展させたと評価できます。

史料状況と調査の限界

顕逸の生没年は不詳とされており 1 、その生涯の全てが明らかになっているわけではありません。本報告書では、確認できる史実を基に記述し、不明な点についてはその旨を明記します。

表1:岡本顕逸 関連年表

顕逸の生涯と主要な出来事を時系列で概観し、報告書全体の理解を助けるために、以下に関連年表を提示します。

|

年代 (西暦) |

出来事 |

典拠 (主なもの) |

|

不明 |

岡本禅哲の活躍期 (推定) |

|

|

不明 |

岡本顕逸の生年 |

1 |

|

永禄5年 (1562年)頃 |

佐竹義重、家督を相続 |

|

|

天正11年 (1583年) |

岡本禅哲、死去 |

2 |

|

不明 (禅哲没後かそれ以前) |

岡本顕逸、佐竹義重・義宣に仕える |

1 |

|

天正18年 (1590年) |

岩城貞隆、岩城家に入嗣。岡本顕逸、随行し執政開始 |

1 |

|

1590年代 (推定) |

岡本顕逸、病により隠居。岡本宣綱へ家督相続、京都へ |

1 |

|

不明 (京都にて) |

岡本顕逸、死去 |

1 |

|

慶長7年 (1602年) |

佐竹氏、秋田へ転封。岡本宣綱(如哲)、これに随行 |

2 |

この年表は、顕逸の活動期間、彼にとっての重要な転機、そして彼が仕えた佐竹氏の大きな歴史的変動を関連付けて示しており、顕逸個人のみならず、彼が生きた時代背景との関わりを理解する一助となるでしょう。生没年が不詳であるという事実は、この人物に関する研究の現状を示す上で重要な情報です。

2. 岡本顕逸の出自と岡本一族

岡本氏の淵源と佐竹氏への臣従

岡本氏は、その系譜を辿ると藤原秀郷の流れを汲む名族・小山氏の庶流とされ、岡本親元(岡本又次郎または岡本又太郎とも称される)を祖とすると伝えられています 2 。この情報は、主に顕逸の父・岡本禅哲に関する記録に見られる系図に基づくものであり、岡本家が関東地方において由緒ある家柄であったことを示唆しています。

岡本一族が佐竹氏に仕えるようになったのは、顕逸の祖父にあたる岡本妙誉(みょうよ)の代からとされています。妙誉は道活法師の子で、竹隠軒や芳叟庵といった号を持っていました。それ以前の岡本氏は、常陸の隣国である磐城の国人領主、岩城氏の家臣であったと記録されています 2 。この主家の変更は、岡本家の歴史における一つの大きな転換点であり、その後の佐竹家中における岡本一族の地位や役割を方向付ける重要な出来事であったと考えられます。戦国時代において、主家を替えることは決して珍しいことではありませんでしたが、そこには当時の岩城氏と佐竹氏の勢力バランスの変化や、妙誉自身の能力、あるいは岡本家全体の将来を見据えた戦略的な判断が存在した可能性があります。佐竹氏が常陸国内でその影響力を着実に拡大していく過程で、有能な人材を積極的に登用しようとしていたこと、そして妙誉がその期待に応えうる学識や交渉能力を備えた人物であったことなどが、この臣従替えの背景にあったのかもしれません。

父・岡本禅哲(ぜんてつ)とその事績

岡本顕逸の父である岡本禅哲は、戦国時代の佐竹氏にとって欠くことのできない重臣の一人でした。禅哲は岡本曾端の子で、名は又太郎といい、梅江斎、竹閑斎、あるいは慕叟庵といった風雅な号を持っていました。彼は佐竹義篤、佐竹義昭、そして顕逸も仕えることになる佐竹義重の三代にわたって佐竹家に忠勤を励みました 2 。

禅哲もまた僧籍に身を置きながら、その父・曾端(そうたん、松庵・掬月斎・月叟庵と号す)と同様に、佐竹氏の外交において目覚ましい活躍を見せました。その信任は極めて厚く、時には主君である佐竹当主の代理として公的な外交文書を発給する権限すら与えられていたと伝えられています 2 。これは、禅哲が単なる使者ではなく、佐竹氏の外交政策の立案や実行において中心的な役割を担っていたことを示すものです。

さらに禅哲は、武家社会における実務能力だけでなく、当代一流の文化人としてもその名を知られていました。特に和歌に長じ、その才能は室町幕府の第十五代将軍であった足利義昭や、当代随一の文化人として名高い細川幽斎といった中央の権力者や文化人との交流にまで及んでいました 2 。このような中央との人脈は、佐竹氏が複雑な戦国時代の外交を展開する上で、情報収集や交渉を有利に進めるために非常に価値のあるものであったと推察されます。

禅哲はまた、岡本家の佐竹家中における地位を確固たるものにするため、戦略的な閨閥も築きました。自身の三人の娘を、それぞれ佐竹氏の一族である今宮光義、小瀬義春、小田野義定に嫁がせています 2 。これにより、岡本氏は佐竹家中で血縁を通じた強い結びつきを持つに至り、一門衆に準じるという特別な待遇を受けるまでになりました 2 。外様出身の家臣としては破格の扱いであったと言えるでしょう。

禅哲は天正11年(1583年)11月11日にこの世を去りました 2 。彼の活動拠点の一つとして、佐竹氏の本拠地である常陸太田の松山に居住し、その邸内に少林院(または正林院)という寺院を建立して自ら院主を務めていたことや、梅の花をこよなく愛し、梅香斎と号したことなどが伝えられています 2 。また、下野国の小山孝哲(秀綱)から禅哲に宛てられた書状(古内宿の城で発生した火事に関する内容を伝えるもの)が現存しており、当時の緊迫した政治状況や、禅哲の幅広い交友関係を垣間見ることができます 4 。

禅哲の多岐にわたる才能、すなわち外交官としての卓越した能力、文化人としての中央との繋がり、そして一族の地位を盤石なものとした巧みな閨閥戦略は、岡本家が佐竹家中で特異かつ重要な地位を築き上げる上で決定的な役割を果たしました。彼は単に主家の外交を担う官僚であっただけでなく、主家の権威を高め、情報網を広げ、さらには岡本一族の社会的地位の向上にも大きく貢献した多才な人物であったと言えます。顕逸がその子として、後に佐竹氏の重臣として活躍できた背景には、父・禅哲が築き上げたこの強固な基盤と、主家からの厚い信頼が存在したことは疑いありません。

顕逸の生母と名、号

岡本顕逸の母については、下野国の名族である小山秀綱の娘であったと伝えられています 1 。これにより、岡本氏は小山氏とも姻戚関係にあったことになり、関東地方における岡本氏のネットワークの広がりを示唆しています。興味深いことに、父・禅哲の妻も小山秀綱の娘であったとされており 2 、これが事実であれば、岡本家と小山家の間には二重の婚姻関係が存在したか、あるいは情報に何らかの混同がある可能性も考えられます。もし父子二代にわたって小山氏から妻を迎えていたとすれば、それは両家の結びつきの強固さを示し、佐竹氏が関東方面へ勢力を伸張する上で、岡本家が小山氏との連携や情報収集において重要なパイプ役を担っていた可能性を裏付けるものとなります。

顕逸の名は、良哲(りょうてつ)とも称されました 1 。また、号としては好雪斎(こうせつさい)を用いたほか、禅有庵(ぜんゆうあん)や菊庵(きくあん)といった号も名乗ったとされています 2 。これらの号は、彼が父と同様に僧体であったことや、風雅を愛する教養人としての一面を持っていたことをうかがわせます。

居館:常陸国太田松山館

岡本顕逸は、常陸国太田松山館の主であったと記録されています 1 。太田は佐竹氏の長年にわたる本拠地であり、その近郊に館を構えていたという事実は、顕逸が佐竹氏の権力中枢に近い位置にいた有力な側近であったことを示しています。父・禅哲も太田に居住していたと伝えられていることから 2 、この松山館は岡本家が代々拠点としていた場所であった可能性が高いと考えられます。

表2:岡本顕逸 関係主要人物一覧

顕逸の生涯を理解する上で、彼を取り巻く主要な人物との関係性を把握することは不可欠です。以下にその一覧を提示します。

|

人物 |

続柄・関係 |

概要・顕逸との関わり |

典拠 (主なもの) |

|

岡本妙誉 (Okamoto Myōyo) |

祖父 |

岩城氏家臣から佐竹氏に仕える。岡本家の佐竹氏臣従の祖。 |

2 |

|

岡本禅哲 (Okamoto Zenketsu) |

父 |

佐竹家外交僧。顕逸の活動の先駆者であり、岡本家の地位を確立。 |

1 |

|

小山秀綱の娘 |

母 (禅哲の妻も同名) |

下野の名族小山氏出身。岡本家と小山家の姻戚関係を築く。 |

1 |

|

佐竹義篤 (Satake Yoshiatsu) |

主君 (禅哲の) |

禅哲が仕えた佐竹当主の一人。 |

2 |

|

佐竹義昭 (Satake Yoshiaki) |

主君 (禅哲の) |

禅哲が仕えた佐竹当主の一人。 |

2 |

|

佐竹義重 (Satake Yoshishige) |

主君 |

禅哲・顕逸父子が仕えた佐竹当主。関東から奥州にかけて佐竹氏の最大版図を築く。 |

1 |

|

佐竹義宣 (Satake Yoshinobu) |

主君 |

顕逸が仕えた佐竹当主。関ヶ原の戦いを経て秋田へ転封。 |

1 |

|

岩城貞隆 (Iwaki Sadataka) |

佐竹義重の三男、岩城常隆の養子 |

顕逸が傅役・執政として補佐し、岩城家の家政を担う。 |

1 |

|

岡本宣綱 (如哲) |

子 |

顕逸の家督を継承。佐竹氏の秋田移封に従い、秋田藩士となる。岡本家の秋田での基礎を築く。 |

1 |

この表は、顕逸の活動を形成した父・禅哲からの影響、主君である佐竹義重・義宣との主従関係、そして彼がその統治を補佐した岩城貞隆との密接な関係など、彼のキャリアにおける中心的な人間関係を示しています。また、祖父の代からの佐竹氏への臣従と、子・宣綱への家督継承を記載することで、岡本家の歴史的連続性をも浮き彫りにしています。

3. 佐竹家臣としての岡本顕逸

佐竹義重・義宣への近侍と外交活動

岡本顕逸は、佐竹氏の歴史において「鬼義重」と恐れられ、その勢力を常陸一国から関東、南奥州へと大きく伸張させた第18代当主・佐竹義重と、その子であり、関ヶ原の戦いを経て出羽秋田への大規模な国替えという困難を経験することになる第19代当主・佐竹義宣の父子二代にわたり、側近として仕えました 1 。

父・禅哲と同様に顕逸も僧体であり、その主な活躍の場は外交交渉の舞台でした 1 。戦国時代において、僧侶はその学識の高さ、広範にわたる情報網、そして各勢力間の争いに対して比較的中立的な立場を取りやすいという特性から、外交交渉において重要な役割を担うことがしばしばありました。彼らは単なる使者ではなく、時には交渉の仲介者、調停者、さらには情報収集や諜報活動にも従事したと考えられます 8 。岡本禅哲・顕逸父子が二代にわたって佐竹氏の外交を担ったという事実は、岡本家が「外交」という高度な専門知識と技術を要する分野を家職として継承し、佐竹家中において一種の専門官僚(テクノクラート)集団として機能していた可能性を示唆しています。これは単に個人の能力に依存するだけでなく、家としての知識、人脈、そして交渉術といった無形のノウハウが父から子へと着実に継承されていたことの現れと言えるでしょう。幼少期からの薫陶、父の職務への同行を通じた実地教育、そして父が築き上げた広範な人脈の引き継ぎなどが、顕逸の外交官としての素地を形成したと考えられます。佐竹氏の立場から見ても、既に実績のある外交家の子であれば、安心して同様の重要な任務を委ねることができたはずです。

顕逸が具体的にどのような外交交渉に関与したのか、その詳細を伝える史料は現在のところ乏しい状況です。しかし、当時の佐竹氏が置かれていた状況を鑑みれば、その活動の重要性は明らかです。佐竹氏は、南に関東の覇権を争う強大な北条氏、北には奥州の雄・伊達氏という有力な戦国大名と境を接し、常に緊張感の高い外交関係の中にありました。これらの勢力と渡り合い、時には軍事衝突を避け、時には同盟を結び、また時には豊臣秀吉に代表される中央政権との折衝も行う必要がありました。このような複雑かつ多岐にわたる外交交渉において、顕逸が佐竹義重・義宣の側近として、その知謀と交渉術を駆使し、重要な役割を担ったことは想像に難くありません。

佐竹家中における地位

岡本顕逸が佐竹家中で重きをなした背景には、父・禅哲の代に築かれた高い家格がありました。前述の通り、禅哲は自身の娘たちを佐竹氏の一族に嫁がせることで、岡本氏は一門衆に準じた特別な待遇を受けるに至ったとされています 2 。この高い家格は当然、息子の顕逸にも引き継がれ、彼の佐竹家中での活動や発言力を後押しする大きな要因となったと考えられます。

当時の佐竹氏の家臣団は、惣領家から分かれた一族衆である「一家・一門・家子」、佐竹氏本領の国人領主を中心とする「譜代」、譜代以外で新たに佐竹氏に従属した常陸国内の領主である「外様」、そして他国から佐竹氏に従属した「牢人」といった階層に大別されていました 10 。岡本氏は元々岩城氏の家臣であったため、佐竹氏から見れば外様、あるいは牢人に近い立場からの出発でしたが、禅哲の卓越した功績と巧みな閨閥戦略により、譜代家臣以上の、時には一家衆に近い特別な地位を獲得するに至ったのです。

このような「一門衆格」という待遇は、単なる名誉的なものではなく、実質的な影響力と発言権を伴っていたと考えるのが自然です。例えば、主君への進言の機会の多さ、重要な意思決定プロセスへの関与の度合い、他の家臣に対する指導力といった面で、他の一般家臣とは一線を画す立場にあった可能性があります。この高い家格と、顕逸自身が持つ外交や政務における実務能力とが結びつくことで、彼の佐竹家中における価値は一層高められたと言えるでしょう。後に彼が岩城家の執政という困難な任務を遂行する際にも、この佐竹家中での「格」は、岩城家の家臣団や周辺勢力との交渉を円滑に進める上で、無形の力として作用したと考えられます。

4. 岩城貞隆の傅役と岩城家執政

岩城貞隆の岩城家入嗣の背景

磐城国を支配していた岩城氏では、天正16年(1588年)頃、当主であった岩城常隆が若くして病死するという事態が発生し、後継者問題が急浮上しました 11 。岩城氏は伊達氏とも姻戚関係にあり、常隆の死は、伊達政宗が磐城方面への影響力を強める好機ともなり得ました。

このような状況の中、天下統一を進めていた豊臣秀吉による奥州仕置(諸大名の領地確定や再編)の過程で、この岩城氏の家督継承問題がクローズアップされます。秀吉政権の中枢、あるいは常陸の佐竹義重は、伊達政宗の勢力拡大を警戒し、岩城氏が伊達氏の影響下に置かれることを阻止しようと動いたと考えられます。その結果、佐竹義重の三男(四男とする史料もあり 13 、Wikipediaの佐竹氏のページでは四男、岡本顕逸のWikipediaなどでは三男とされています 1 )であった能化丸(後の岩城貞隆)が、岩城常隆の養嗣子として岩城家の家督を継承することになりました 1 。この養子縁組は、佐竹氏が岩城氏に対する影響力を決定的なものとし、磐城地方を自らの勢力圏に組み込むための高度な政略であったと言えます。岩城貞隆の岩城家への入嗣は、天正18年(1590年)に実行されました 1 。

顕逸の岩城家派遣と執政

佐竹義重の子・岩城貞隆が、この政略的な養子縁組によって岩城氏の家督を継ぐことになった際、岡本顕逸はその補佐役、すなわち傅役(もりやく)として貞隆に随行し、岩城領へと赴きました 1 。貞隆は当時まだ若年であったため(1583年生誕であれば1590年時点で7歳 14 )、経験豊富で信頼のおける側近による補佐が不可欠でした。

顕逸の役割は単なる教育係に留まらず、岩城氏の政務全般を取り仕切り、実質的な執政として岩城家の運営に深く関与することになりました 1 。これは、若年の新当主・貞隆を支え、佐竹氏の意向を岩城氏の統治に円滑に反映させるための極めて重要な任務でした。当時の岩城氏は、当主の急逝と外部からの養子受け入れという、家臣団にとっても動揺の大きい不安定な状況下にありました。旧来の家臣団を掌握し、領国経営を安定させ、さらには佐竹氏の支配体制を磐城地方に浸透させていくことは、多くの困難を伴ったと推測されます。顕逸のような佐竹氏の重臣が執政として派遣された背景には、これらの混乱を最小限に抑え、岩城氏を実質的に佐竹氏のコントロール下に置こうとする佐竹義重・義宣の明確な意図があったと考えられます。

顕逸が岩城家で担った「執政」としての役割は、単に佐竹本家からの指示を伝達する連絡係や、新当主の行動を見守るお目付け役といった受動的なものではなく、岩城領の経営における実質的な責任者であった可能性が高いと言えます。具体的には、岩城家の家臣団の統制と再編、領内の検地の実施や年貢徴収システムの整備・改革、そして伊達氏をはじめとする近隣勢力との外交交渉など、多岐にわたる統治業務が含まれていたと考えられます。佐竹本家からの期待と、岩城家が長年培ってきた独自の伝統や家臣団の感情との間で、顕逸は非常に難しい舵取りを迫られたことでしょう。この重要な役割を任されたという事実は、顕逸が外交僧としての経験で培った交渉術や政治感覚に加え、行政手腕や統率力をも兼ね備えた人物として、佐竹義重・義宣から絶大な信頼を寄せられていたことを何よりも雄弁に物語っています。

5. 晩年と死、そして後世への影響

病による隠居と京都での最期

岩城家において執政として辣腕を振るった岡本顕逸でしたが、その重責を担ってから間もなく病を得てしまいます 1 。岩城家執政という任務は、前述の通り多くの困難を伴うものであり、その心労が顕逸の健康を蝕んだ可能性も否定できません。

病のため、顕逸は家督を実子である岡本宣綱(のぶつな、後の如哲)に譲り、自身は京都へ上って隠居生活に入りました 1 。岩城家の執政に就任したのが天正18年(1590年)であり、「間も無く病のため」と記録されていることから、隠居の時期は1590年代前半であったと推測されます。彼が隠居の地として京都を選んだ理由については、いくつかの可能性が考えられます。京都は戦国乱世の中にあっても依然として日本の文化の中心地であり、父・禅哲が足利義昭や細川幽斎といった中央の文化人と深い交流を持っていたことを鑑みれば 2 、顕逸自身もそうした文化的な素養や人脈を受け継ぎ、静かで文化的な環境を求めて上洛したのかもしれません。あるいは、当時の最先端の医療を期待して京都の医師を頼ったという可能性も考えられます。

京都に移り住んだ後、顕逸はまもなくその地で没したと伝えられています 1 。しかし、その正確な没年や、京都のどこに葬られたのかといった具体的な情報については、現在のところ史料で確認することができません 15 。

子・岡本宣綱(如哲)と岡本家のその後

岡本顕逸の子である岡本宣綱(通称は蔵人、号は如哲、後に如庵とも称した)は、父・顕逸の病による隠居に伴い、岡本家の家督を相続しました 1 。

宣綱の代に、主家である佐竹氏は大きな転機を迎えます。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおける佐竹義宣の動向が徳川家康の不興を買い、慶長7年(1602年)、佐竹氏は常陸54万石から出羽秋田20万石へと大幅に減転封されることになりました。岡本宣綱は、この主家の困難な国替えにも忠実に従い、佐竹義宣と共に新たな領地である秋田へと赴きました 2 。これにより、岡本家は佐竹氏の秋田藩士として、その歴史を新たな地で刻み始めることになります。

その後、岡本家は秋田藩においても重臣の家柄として存続し、江戸時代中期には岡本元朝(もととも)という傑出した人物を輩出します。元朝は秋田藩の家老職を務め、藩政の中枢で活躍しただけでなく、藩の修史事業においても中心的な役割を果たしました。具体的には、佐竹氏歴代の事績をまとめた公式記録である『佐竹家譜』や、藩士たちの系図を集成した『諸士系図』といった重要な歴史書の編纂を統括しています 16 。元朝が残した『岡本元朝日記』は、当時の秋田藩の藩政運営の実態や、江戸幕府との関係、さらには江戸市中の様子などを詳細に伝える一級の史料として、今日高く評価されています 16 。

岡本宣綱が主家の秋田移封という困難な時期にも変わらぬ忠誠を示し、さらに後代の岡本元朝が家老として藩政を支え、学術的な修史事業にも多大な貢献をしたという事実は、岡本家が単に武勇を重んじる家柄であっただけでなく、高い知性と実務能力を兼ね備えた家風を持ち、佐竹氏から長期にわたり深い信頼と重用を受けていたことを明確に示しています。父・禅哲の文化人としての側面、顕逸の外交官僚そして統治者としての能力、そして元朝の行政手腕と学術的貢献へと、岡本家には知的な家風が代々受け継がれていったと見ることができます。顕逸の代に培われた佐竹氏との強固な絆と、岡本家が示した多方面にわたる能力が、その後の秋田藩における岡本家の繁栄の礎となったと言えるでしょう。

岡本顕逸の歴史的評価と今後の研究課題

岡本顕逸は、その父・岡本禅哲と共に、戦国時代の佐竹氏の外交政策を支え、さらには佐竹氏の勢力拡大の一環として岩城氏の統治にも深く関与した、極めて重要な家臣であったと評価することができます。しかしながら、彼の具体的な活動内容や詳細な人物像については、現存する史料が断片的であるため、その全体像を明確に把握するには至っていません。

特に、顕逸が実際にどのような外交交渉に臨み、いかなる成果を上げたのか、また岩城家の執政としてどのような政策を推進し、それが岩城領や佐竹氏にどのような影響を与えたのかといった具体的な点については、今後の研究によって明らかにされるべき課題が多く残されています。

『秋田藩家蔵文書』 17 や、その他の佐竹氏および岩城氏に関連する古文書の中に、これまで未発見であった顕逸に関する記述が含まれている可能性も否定できません。また、秋田県公文書館が発行する研究紀要 20 や、子孫である岡本元朝が残した『岡本元朝日記』 16 の詳細な分析を通じて、岡本家の初期の歴史や家風、佐竹氏との関係性などについて、間接的ながらも新たな知見が得られるかもしれません。これらの史料群に対する継続的な調査と丹念な分析が、岡本顕逸という人物の歴史的実像をより鮮明にするための鍵となるでしょう。

6. おわりに

岡本顕逸の生涯の総括

岡本顕逸は、戦国時代の激動期において、主君である佐竹義重・義宣父子から厚い信頼を寄せられた側近として、外交と統治という二つの重要な分野で顕著な役割を果たした人物です。父・岡本禅哲から受け継いだ卓越した外交手腕を発揮する一方で、主君の子弟の傅役として他家の経営に深く関与し、その統治を実質的に担うなど、その活動は多岐にわたりました。彼の生涯は、戦国武将の側近がいかにして主家の戦略の中で自らの能力を発揮し、一族の存続と発展に貢献していったかを示す、一つの典型的な姿を我々に伝えています。

戦国期におけるその意義

岡本顕逸のような、外交交渉や領国統治といった高度な専門知識と実務能力を備えた官僚的存在は、戦国大名が領国を維持・拡大し、目まぐるしく変化する複雑な政治状況に対応していく上で、不可欠な存在でした。顕逸の活動は、佐竹氏の勢力伸張とその領国の安定に少なからず貢献したと言えるでしょう。また、岡本家が佐竹氏の秋田移封という大きな変動を経てもなお、秋田藩の重臣として存続し続けたという事実は、戦国時代から近世江戸時代へと移行する過程における武家の主従関係のあり方や、家臣団の編成・変遷を考察する上で、示唆に富む事例と言えます。

残された謎と今後の展望

岡本顕逸の生涯については、生没年が不詳であることや、彼が関与した具体的な外交交渉や岩城家での統治政策に関する詳細な史料が限られているなど、未だ多くの謎が残されています。彼がどのような人物で、具体的にどのような言葉で交渉し、どのような判断を下して政務を執り行っていたのか、その息遣いまで感じられるような情報は乏しいのが現状です。しかし、本報告書で触れたように、関連史料の再検討や新たな史料の発見、そして多角的な研究アプローチによって、岡本顕逸という一人の戦国武将の側近の実像が、今後より詳細に解明されていくことが大いに期待されます。

引用文献

- 岡本顕逸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E9%A1%95%E9%80%B8

- 岡本禅哲 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E7%A6%85%E5%93%B2

- 【常陸佐竹家】佐竹義重と家族・家臣一覧 - 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/sengoku-busho-list/satake/

- 古内城 http://yaminabe36.tuzigiri.com/satake3/sirosato_magone.htm

- 岡本顕逸(オカモトケンイツ) - 戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&dictionary_no=2386&uid=NULLGWDOCOMO

- 佐竹義重 - 信長の野望オンライン寄合所(本陣) https://wiki.ohmynobu.net/nol/?%BA%B4%C3%DD%B5%C1%BD%C5

- 岡本顕逸 – イラストストック「時短だ」 https://jitanda.com/2008/01/01/j618_7/

- 西笑承兌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E7%AC%91%E6%89%BF%E5%85%8C

- 怪僧列伝戦国・江戸編(今月のテーマ 列伝) | Sonar Members Club No.36 https://sonarmc.com/wordpress/site36/2016/02/23/%E6%80%AA%E5%83%A7%E5%88%97%E4%BC%9D%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%83%BB%E6%B1%9F%E6%88%B8%E7%B7%A8%EF%BC%88%E4%BB%8A%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%80%80%E5%88%97%E4%BC%9D%EF%BC%89/

- 平成 30 年度 総会 - 日本家系図学会 https://kakeizu-gakkai.jp/wp-content/uploads/2023/05/2018_11_03_soukai.pdf

- 郡山合戦の際に伊達政宗との外交を担った岩城氏の家臣、志賀甘釣斎(しが かんちょうさい)のその後と子孫... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000330773

- いわき市の歴史等について(1MB)(PDF文書) - ḩע࢟ὉഭӪᴾ Topography ὶ History https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000004062/simple/iwaki-history.pdf

- 佐竹氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E6%B0%8F

- 岩城貞隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%9F%8E%E8%B2%9E%E9%9A%86

- 画家の墓 https://kajipon.com/haka/h-n-gaka.htm

- 岡本元朝日記 | 美の国あきたネット - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41327

- 秋田藩家蔵文書 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000007077_00/kazoumonjo.pdf

- 秋田藩家蔵文書のデータベース化と地域連携 - 東京大学史料編纂所 https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/personal/kaneko/kazomonjyo.pdf

- 岡本元朝日記 - 秋田活版印刷株式会社 https://www.kappan.co.jp/shop/okamoto/

- 研究紀要(バックナンバー) | 美の国あきたネット - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/396

- බ ᩥ ᭩ 㤋 - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000000396_00/kiyou22.pdf

- 秋田藩家蔵文書 1 茨城県立歴史館 https://rekishikan-ibk.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/satake-mokuroku02.pdf

- 秋田藩家蔵文書目録 - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000000413_00/002akitahankazoumonjomokuroku.pdf