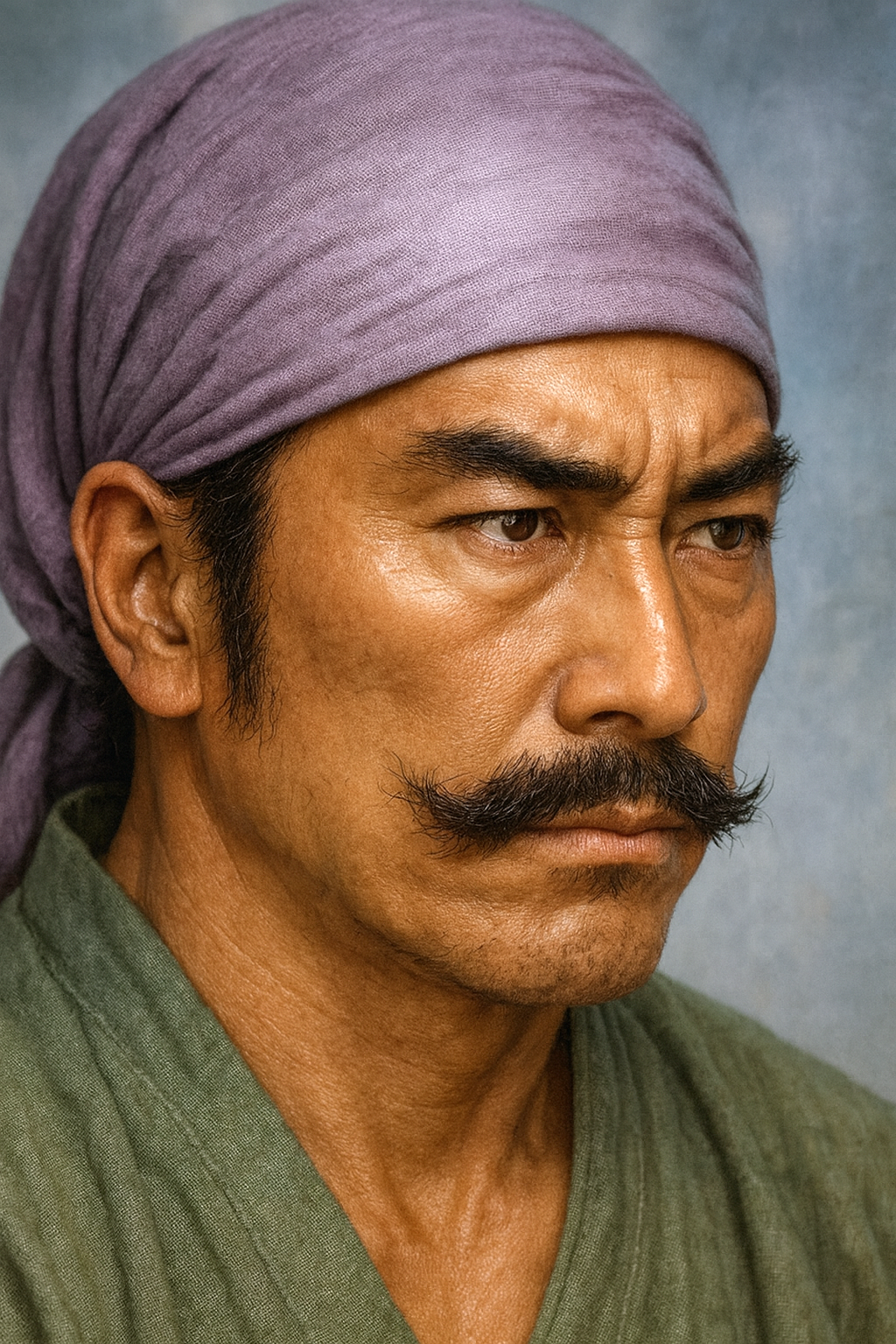

岡部忠兵衛

岡部忠兵衛は今川水軍の将から武田信玄に仕え、土屋貞綱と改名。武田水軍の中核として駿河湾の制海権争いや兵站を担い、長篠の戦いで壮絶な討死を遂げた。

戦国乱世を駆け抜けた水軍の将:岡部忠兵衛、その実像と歴史的意義

序章:謎多き武将、岡部忠兵衛

本報告書は、戦国時代の武将、岡部忠兵衛(おかべ ちゅうべえ)、後の土屋豊前守貞綱(つちや ぶぜんのかみ さだつな)の生涯を、現存する断片的な史料を統合・分析し、その実像に迫ることを目的とする。今川家の水軍の将から武田家の海賊衆へと転身し、長篠の露と消えた彼の生涯は、主家の盛衰、国衆の離合集散、そして水軍という特殊な軍事力の重要性など、戦国という時代の力学を色濃く反映している 1 。

本報告書では、特に軍記物語である『甲陽軍鑑』の記述を重要な手がかりとしつつも、その史料的価値について近年の研究動向を踏まえた上で慎重に取り扱う。『甲陽軍鑑』は、年紀の誤りなどからかつては偽書として史料価値が低いとされてきた。しかし、国語学的研究や実証的研究の進展により、武田家の内情や武士の思想を知る上で貴重な情報を含む史料として再評価されている 4 。したがって、本書の記述を他の一次史料や研究成果と照合し、その信憑性を吟味しながら、岡部忠兵衛の人物像を多角的に再構築する。

岡部忠兵衛という一人の武将の生涯を追跡する作業は、単なる個人史の解明に留まらない。それは、戦国大名による「家臣団形成」と「領国経営」のダイナミズムを解明する上での、極めて貴重なケーススタディとなる。特に、長年「海なき国」であった甲斐の武田氏が、宿願であった駿河の地を手に入れた際、いかにして海への出口を確保し、外部の専門家集団(水軍)を自らの軍事組織へと巧みに統合していったかという戦略的プロセスが、彼の生涯を通じて具体的に浮かび上がるのである。武田信玄にとって、港や船という物的資源を確保するだけでは不十分であり、それを自在に運用できる岡部忠兵衛のような「人的資源」こそが、新たな領国を実効支配し、水軍という新たな軍事的能力を獲得するための不可欠な要素であった 7 。彼の生涯を追うことは、信玄の領国拡大戦略と、それに伴う家臣団の質的変化を、微視的な視点から解き明かす作業に他ならない。

第一章:駿河岡部一族と今川水軍

第一節:岡部氏の出自と今川家臣団における地位

岡部氏は、藤原南家工藤氏の流れを汲む駿河国の名門武士団である。その本拠は現在の静岡県藤枝市岡部町周辺とされ、鎌倉時代から続く由緒ある家柄であった 9 。戦国時代には今川氏の有力な家臣として重きをなし、一族からは多くの優れた武将を輩出した 13 。中でも、永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いで主君・今川義元が討たれた後も鳴海城を守り続け、義元の首級と引き換えに開城した岡部元信(五郎兵衛)や、主家滅亡後に徳川家康に仕え、江戸時代には岸和田藩岡部家の祖となった岡部正綱(次郎右衛門尉)は特に名高い 15 。

本報告書の主題である岡部忠兵衛は、これら岡部氏の宗流や著名な分家とは異なる系統、あるいは庶流の人物であったと考えられる。しかし、彼の地位が低かったわけではない。史料によれば、彼は今川家の直臣衆、さらには主君の親衛隊ともいえる馬廻衆の一員として名が見える 19 。

特に注目すべきは、後北条氏との薩埵山(さったやま)合戦に際して作成されたとされる「今川軍団編成表」において、彼が「軍監岡部忠兵衛長宗」として記録されている点である 20 。「長宗」は、後の土屋貞綱の別名の一つとされている 3 。軍監(ぐんかん)とは、単なる一兵卒ではなく、軍全体の規律を監督し、戦況を総大将に報告する監察官的な役割を担う重職である 21 。この事実は、岡部忠兵衛が今川義元・氏真父子の下で、戦場における冷静な判断力と統率力を高く評価され、深い信頼を得ていた有力な武将であったことを強く示唆している。

第二節:今川水軍の将として

戦国時代の水軍は、海賊衆や警固衆とも呼ばれ、その役割は単なる海上戦闘に留まらなかった。彼らは兵員や兵糧を輸送する兵站の要であり、海上交通路を支配して通行料(帆別銭など)を徴収する経済活動の主体でもあった。さらには、その機動力を活かして敵国の沿岸部へ奇襲攻撃を仕掛けるなど、戦国大名の領国経営において死活的に重要な戦略的資産であった 23 。

岡部忠兵衛は、同じく今川家臣であった伊丹大隅守康直らと共に、この今川水軍の一部を率いていたことが記録されている 3 。彼らの活動拠点は、駿河湾に面した清水湊や、駿府の西の守りである持舟城などであったと考えられる 8 。当初の調査情報に見られた「三崎水軍」という呼称については、三崎が地理的に相模国三浦半島南端に位置し、主に後北条氏の水軍拠点であったことから 30 、岡部忠兵衛が率いた部隊を指すものではない可能性が高い。これは後世の混同か、あるいは今川・北条間の同盟期に何らかの連携があったことを示唆するに留まり、彼の活動の中心はあくまで駿河湾であったと結論付けられる。

岡部忠兵衛が主君の親衛隊である「馬廻衆」であり、海事の専門家である「水軍の将」であり、さらに大局的な判断力が求められる「軍監」でもあったという事実は、彼の特異な能力と今川家中での地位を浮き彫りにする。通常、これらの職務はそれぞれ異なる専門性を持つ人物が担うことが多い。一人の武将がこれらを兼任していたことは、彼が陸戦と海戦の両方に通じ、かつ主君の側近くにあって監察任務もこなせる、極めて有能で信頼の厚い武将であったことを物語っている。この卓越した能力と経験こそが、後に武田信玄が彼を破格の待遇で迎え入れる最大の理由となったのである。

第二章:武田家への帰属と「土屋貞綱」の誕生

第一節:主家滅亡と武田信玄の駿河侵攻

永禄11年(1568年)12月、甲斐の武田信玄は、長年の同盟関係にあった甲相駿三国同盟を一方的に破棄し、今川領である駿河国への大規模な侵攻を開始した 2 。この「駿河侵攻」により、桶狭間の戦い以降、弱体化していた今川家は致命的な打撃を受ける。主君・今川氏真は本拠地である駿府を追われ、遠江の掛川城へと逃亡。この主家の崩壊を目の当たりにした多くの今川家臣は、武田方や徳川方に降伏・内通するなど、離反が相次いだ 15 。

岡部忠兵衛もまた、この歴史の大きな転換点において、武田氏に降伏するという決断を下す 3 。これは、滅びゆく主家と運命を共にするという道ではなく、自らの武才を新たな主君の下で活かし、武士として生き残る道を選んだ、戦国武将としての現実的な選択であった。

第二節:土屋姓下賜と養子縁組の真相

武田家臣となった岡部忠兵衛の運命を大きく変える逸話が、主に『甲陽軍鑑』に記されている。永禄11年(1568年)、武田軍が駿河の宇津房(うつぶさ)で今川方と戦った際、武田家の譜代家老である金丸筑前守虎義の五男・惣蔵(後の土屋昌恒)が、わずか13歳で初陣を飾った。この戦いで惣蔵は、当時まだ敵方であった岡部忠兵衛の家臣を見事討ち取るという武功を挙げた 35 。

武田に降った後、忠兵衛はこの若武者の武勇に深く感銘を受け、信玄に対して異例の願い出をする。「私には跡継ぎがおりませぬ。つきましては、かつて私の家臣を討ち取ったあの少年を、養子として迎え入れたく存じます」というものであった 35 。

信玄はこの申し出をただ許可するだけでなく、さらに一歩進んだ裁定を下す。永禄12年(1569年)から翌13年(1570年)にかけて、新参の将である忠兵衛に対し、甲斐の名族「土屋」の姓を与え、「土屋豊前守貞綱」と名乗らせたのである 3 。これにより、金丸惣蔵は正式に貞綱の養子となり、「土屋昌恒」を名乗ることとなった 35 。この改姓の事実は、永禄13年2月の史料に「岡部備前守」と「土屋備前守」の名が併用されていることからも裏付けられ、この時期に移行が進んだと考えられる 3 。官途名については豊前守が主であったが、備前守とも称した記録があり、両者が混用されていた可能性がある。一方で、長篠の戦いの戦死者リストや現地の墓碑に見られる「土屋備前守直規」という名は、一次史料や信頼性の高い研究では貞綱の誤伝であると指摘されている 3 。

この一連の出来事は、単なる武勇を称える美談として片付けることはできない。むしろ、武田信玄による高度な人事戦略・統治政策の巧みさを示す好例である。信玄は、今川旧臣という「外様」の有力者(貞綱)と、信玄側近の金丸氏という譜代家臣団の中核(昌恒)とを、養子縁組という形で結びつけた。当時、信玄はすでに昌恒の兄・昌続に土屋の名跡を継がせており、貞綱にも同じ「土屋」姓を与えることで、貞綱と昌続・昌恒兄弟を擬制的な「同族」としたのである。

この措置により、貞綱は単なる降将ではなく、武田家臣団の内部に深く組み込まれ、譜代家臣との間に強固な人的ネットワークを構築することになった。これは、彼の武田家への忠誠を確実なものにすると同時に、他の今川旧臣に対して「武田に仕えれば、出自を問わず能力次第でこのように厚遇される」という強力な政治的メッセージを発信する効果も持っていた。信玄は、一人の少年の武勇譚を、新領国の人心掌握と家臣団の再編・強化という、高度な政治的成果へと昇華させたのである。

第三章:武田水軍の中核として

第一節:武田水軍の編成と構成

武田信玄が駿河を手中に収めた後、編成した水軍は『甲陽軍鑑』において「海賊衆」と呼ばれている 40 。この呼称は、彼らが単一の集団ではなく、多様な出自を持つ海上勢力の寄り合い所帯であった実態を的確に表している。その構成員は、土屋貞綱(岡部忠兵衛)や伊丹康直のような今川旧臣 2 、敵対していた後北条氏から引き抜かれた間宮武兵衛・信高の兄弟 1 、そして信玄の招聘に応じて伊勢から馳せ参じた小浜景隆や向井正重といった、まさに「多国籍軍」ともいうべき陣容であった 2 。

『甲陽軍鑑』に収録された「武田法性院信玄公御代惣人数事」という文書によれば、土屋貞綱はこの海賊衆の中で船12艘と、陸上兵力である同心50騎を率いていたとされる 3 。これは、間宮兄弟(計15艘)に次ぎ、向井正重や伊丹康直(各5艘)を上回る規模である。特に「同心50騎」という相当数の騎馬武者を保有していた点は、彼の部隊が単なる海上部隊ではなく、上陸作戦や沿岸部の防衛といった水陸両用作戦を担う、精鋭の機動部隊であったことを示している。

しかし、武田水軍の戦力を評価する上で重要なのは、大型の戦闘艦である「安宅船(あたけぶね)」の有無である。貞綱の船団にはこの安宅船は含まれていなかった 3 。武田水軍で唯一、安宅船を保有していたのは、伊勢から招聘された小浜景隆(安宅船1艘、小舟15艘)であった 1 。これにより、実質的な海戦における主力打撃部隊は小浜景隆が率いており、貞綱はそれに次ぐ有力な指揮官の一人という位置づけであったと考えられる。以下の表は、武田水軍の多様な構成をまとめたものである。

【表1:武田水軍の主要構成と各将の出自(元亀年間頃)】

|

指揮官名(通称/改名後) |

出自 / 旧主君 |

指揮戦力(『甲陽軍鑑』等による) |

備考 |

|

土屋貞綱(岡部忠兵衛) |

駿河 / 今川氏 |

船12艘、同心50騎 |

今川旧臣の代表格。水陸両用部隊を指揮。 |

|

小浜景隆 |

伊勢 / 北畠氏 |

安宅船1艘、小舟15艘 |

武田水軍唯一の安宅船を保有。海戦の主力。 |

|

間宮武兵衛 |

伊豆 / 北条氏 |

船10艘 |

北条水軍からの離反組。伊豆沿岸の地理に明るい。 |

|

間宮信高(造酒丞) |

伊豆 / 北条氏 |

船5艘 |

間宮武兵衛の弟。 |

|

向井正重(伊兵衛) |

伊勢 / (海賊衆) |

船5艘 |

後に徳川水軍の中核となる向井氏の一族。 |

|

伊丹康直(大隅守) |

駿河 / 今川氏 |

船5艘 |

貞綱と同じく今川水軍の旧将。 |

第二節:駿河湾における活動と役割

新たに編成された武田水軍の主な任務は、駿河湾の制海権を巡って長年の宿敵である後北条氏の水軍と争うことであった 42 。土屋貞綱もこれらの海戦に中核として参加し、今川時代に培った豊富な海事経験と駿河湾の地理に関する知識を活かして、武田方の作戦に大きく貢献したと考えられる。

貞綱の役割は、軍事活動だけに留まらなかった。彼は武田氏による新たな領国経営にも深く関与していた。元亀3年(1572年)の時点で、貞綱が遠江国御前崎(現在の静岡県御前崎市)の地頭職(じとうしき)に任じられていたことが史料から確認されている 3 。御前崎は遠州灘に突き出し、海上交通と交易の要衝である。彼をこの地の地頭に据えたことは、武田氏が貞綱の能力を高く評価し、沿岸地域の軍事・行政・経済の支配を包括的に委ねていたことを意味する。

さらに、水軍は陸上部隊への兵糧輸送という重要な兵站任務も担っていた 45 。貞綱の部隊も、駿河・遠江沿岸での作戦において、その機動力を活かして兵站線を維持する上で不可欠な役割を果たしたであろう。港湾を管理する地頭として、彼は交易活動にも関与し、武田氏の財政基盤の強化にも貢献していた可能性が高い。このように、土屋貞綱は武田家において、単なる海の将ではなく、軍事・行政・経済にまたがる広範な役割を担う、極めて重要な存在であった。

第四章:長篠の戦いと最期

第一節:設楽原への道

天正3年(1575年)5月、武田勝頼は徳川家康方の三河国・長篠城を大軍で包囲した。これに対し、織田信長と徳川家康は大規模な後詰(救援軍)を派遣し、設楽原(したらがはら)での決戦は避けられない情勢となった 15 。

この大規模な陸上決戦に、水軍の将である土屋貞綱が従軍したことは、一見すると不可解に思えるかもしれない。しかし、これは戦国時代の軍事組織の柔軟性を示す事例である。当時の「衆」という地縁的・職能的な集団は、特定の機能に専門化しつつも、大名の総動員令に応じて陸戦にも参加するのが常であった 48 。貞綱が率いていた「同心50騎」という陸上戦力は、まさにこのような大規模な陸上戦闘への投入を想定したものであり、彼が単なる船乗りではなく、陸上でも部隊を指揮できる武将であったことを物語っている。

第二節:壮絶なる討死

天正3年(1575年)5月21日、設楽原において武田軍は織田・徳川連合軍の鉄砲隊と馬防柵の前に歴史的な大敗を喫した。この戦いで、土屋貞綱は壮絶な討死を遂げた 3 。この日は、彼の養子・昌恒の実兄であり、信玄側近として将来を嘱望されていた土屋昌続(昌次)も共に戦死しており、土屋一門にとっては悲劇的な一日となった 3 。

最も信頼性の高い一次史料に近いとされる太田牛一の『信長公記』では、この戦いの武田方の主な戦死者リストに「土屋直規」の名が見える 39 。一方で、後世の軍記物である鎌子信治著『長編長篠軍記』には、より具体的な奮戦の様子が描かれている。それによれば、土屋(貞綱/直規)、川窪信実、望月信永らの将は武田軍の中央に布陣。激戦の末、主君・勝頼の退却の報に接すると、自らの役目を果たしたと安堵し、殿軍(しんがり)として敵軍に突入し、潔く壮烈な最期を遂げたとされる 19 。

現在、愛知県新城市の長篠古戦場跡には、川窪氏、望月氏の墓と共に「土屋備前守直規之墓」と刻まれた墓碑が残されている 19 。これは、後世の伝承の中で「土屋貞綱」と「土屋直規」の名が混同され、あるいは「直規」という名で記憶されてきたことを示している。史料上の名前には錯綜が見られるものの、かつて今川家の将であった岡部忠兵衛こと土屋貞綱が、武田家の将としてこの設楽原の地で命を落としたことは、ほぼ間違いない事実である。

土屋貞綱の死は、武田家にとって単なる一人の有能な将を失った以上の、深刻な意味を持っていた。それは、信玄時代から心血を注いで育成してきた「水軍」という戦略的資産の中核を担う、経験豊富な司令官の喪失であった。長篠での陸上戦力の大損害に加え、水軍の要まで失ったことは、武田家の海洋戦略能力に修復困難な打撃を与えた。彼の死後、武田水軍の統括は岡部元信が引き継いだとされるが 54 、貞綱のような生え抜きの水軍指揮官を失った穴は大きかった。結果として、貞綱の死は長篠の敗戦が武田家にもたらした多面的なダメージの一側面を象徴する出来事となり、武田家の衰退を海上においても加速させる一因となったのである。

終章:岡部忠兵衛(土屋貞綱)が歴史に残したもの

岡部忠兵衛、後の土屋貞綱の生涯は、駿河の名門・今川家の家臣から、新興勢力である武田家の家臣へと、時代の激流の中で主君を乗り換え、自らの価値を証明し続けた、典型的な戦国武将の姿を映し出している。彼は、自身の持つ海事・水軍指揮という高度な専門技術を最大限に活用し、新たな主君の下でその能力を認めさせ、確固たる地位を築き上げた。

彼の直接的な遺産は、武田水軍の創設と運営に大きく貢献し、武田氏の駿河・遠江支配を海上から支えたことにある。しかし、歴史に、より永続的な影響を与えたのは、間接的な遺産であった。それは、実子がいなかった彼が、敵であった若武者の武勇に惚れ込み、養子として迎えた土屋昌恒という存在そのものである 35 。

貞綱の死後、彼が率いた家臣団は養子・昌恒によって継承された 3 。その昌恒は、天正10年(1582年)、武田家最後の戦いとなった天目山の戦いにおいて、主君・勝頼が自刃する時間を稼ぐため、鬼神の如く奮戦し、「片手千人斬り」の伝説と共に忠臣としてその名を歴史に刻んだ 35 。この壮絶な忠義の物語は、敵将であった徳川家康をも深く感服させた。家康は武田家滅亡後、昌恒の遺児・土屋忠直を探し出し、召し抱えて厚遇したのである 36 。忠直はその後、徳川秀忠の小姓から出世を重ね、江戸時代には上総国久留里藩二万石の大名となり、その家系は幕末まで大名として存続した 36 。

岡部忠兵衛(土屋貞綱)という一人の武将が下した「養子を迎える」という一つの決断。それは、戦国の世の政治的計算と、一人の武士の価値観が交差した歴史の一点であった。もしこの決断がなければ、土屋昌恒の天目山での伝説も、その子・忠直の徳川家での立身出世も、そして江戸時代の大名・土屋家の存在もなかったかもしれない。彼の生涯は、戦国という時代における個人の決断が、いかに予測不能な形で連鎖し、後世にまで大きな影響を及ぼしうるかを示す、示唆に富んだ歴史の一幕として記憶されるべきである。

引用文献

- 戦国期向井水軍の足跡を辿って(鈴木かほる氏より) | 臨済宗妙心寺 ... http://www.yougakuji.org/archives/560

- 東北沿岸における米住伝承と束廻海運 - 千葉の県立博物館 https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/files/1521536220667/simple/jinbun_4-2_01uchida.pdf

- 土屋貞綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B1%8B%E8%B2%9E%E7%B6%B1

- 甲陽軍鑑 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91

- 令和6年度日本大学文理学部資料館展示会 「『甲陽軍鑑』と軍学書・軍記物 - 文学通信 https://bungaku-report.com/blog/2024/06/-2024614722.html

- 令和6年度日本大学文理学部資料館展示会「『甲陽軍鑑』と軍学書・軍記物-酒井憲二旧蔵書-」をもっと楽しめる!おすすめ本5選|cumagus - note https://note.com/cumagus/n/nf053ad5fdaa0

- C O N T E N T S - 静岡県立大学 グローバル地域センター https://www.global-center.jp/media/20230412-103408-803.pdf

- 持舟城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/mochifune.j/mochifune.j.html

- 岡部貞綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E9%83%A8%E8%B2%9E%E7%B6%B1

- 戦国!室町時代・国巡り(19)駿河編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/na194c52e2caa

- ぶらぶら岡部の郷 | 岸ぶら https://kishibura.jp/sotokara/2020/04/okabe/

- 藤枝市郷土博物館特別展 - 静岡古城研究会 https://skk-noroshi.jp/file_box/PDFketugou%20okabeshi%20asahinashi.pdf

- 10/26~12/8 特別展「戦国武将・岡部氏と朝比奈氏展」(藤枝市郷土博物館・文学館) | 展覧会 https://butsuzo.mokuren.ne.jp/2024/10/17/okabeshitoasahinashi-fujieda/

- 【なにぶん歴史好きなもので】戦国大名今川氏、武田氏を支えた地元の武士団を深掘り!「戦国武将岡部氏と朝比奈氏」展に行ってきました/藤枝市郷土博物館 - 静岡新聞 https://www.at-s.com/life/article/ats/1592177.html

- 武田家に仕えた鉄壁の猛将『岡部元信』と高天神城の戦い - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/person/okabemotonobu-takatenjinjo/

- 岡部元信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E9%83%A8%E5%85%83%E4%BF%A1

- 岡部正綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E9%83%A8%E6%AD%A3%E7%B6%B1

- 今川家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30606/

- 土屋備前守直規の墓 - 武田家の史跡探訪 https://mogibushi.com/aichi/shinshiro/tsuchiyabizen-haka/

- 土屋備前守直規の墓 - DTI http://www.zephyr.dti.ne.jp/bushi/siseki/tsuchiyabizen.htm

- 薩埵峠の戦い (南北朝時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E5%9F%B5%E5%B3%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(%E5%8D%97%E5%8C%97%E6%9C%9D%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 豊薩合戦、そして豊臣軍襲来/戦国時代の九州戦線、島津四兄弟の進撃(7) https://rekishikomugae.net/entry/2024/01/23/203258

- 毛利元就の家臣団/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/91121/

- 【戦国でSWOT】来島通総-大名になった村上海賊の男|モリアドの森岡 - note https://note.com/moriad/n/nffce432c3bfa

- 水軍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%BB%8D

- 日本の海賊【村上水軍】の歴史やライバルに迫る! 関連観光スポットも紹介 - THE GATE https://thegate12.com/jp/article/494

- 用宗城〔持舟城〕 - 史跡巡り https://www.visit-shizuoka.com/t/oogosho400/study/07_41.htm

- 巴川水系河川整備計画 静 岡 県 静 岡 市 https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/349/tomoegawaseibikeikaku.pdf

- 武田水軍について知りたい。軍港はどこにあったのか? | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000282784&page=ref_view

- 三崎城跡(三崎城址)| 三浦市役所周辺にあった相模三浦氏や後北条氏の水軍拠点 https://miurahantou.jp/misaki-jou/

- 水軍 http://www.eniguma49.sakura.ne.jp/gunnzi,heiki/kanagawa,izu/gunnsenn/gunnsenn2.html

- 駿河侵攻 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%BF%E6%B2%B3%E4%BE%B5%E6%94%BB

- 武田の駿河侵攻と今川家臣団 : 駿河の清水寺はなぜ焼かれたのか https://shizuoka.repo.nii.ac.jp/record/2000917/files/2022-0060.pdf

- 今川家・武田家に仕えた岡部元信が辿った生涯|高天神城で徳川軍に玉砕した忠義者【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1136309

- 土屋昌恒 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B1%8B%E6%98%8C%E6%81%92

- 武家家伝_土屋氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/k_tutiya.html

- 土屋惣蔵昌恒の墓 - 山梨県 南アルプス市 -人がつどい 次世代につなぐ 活力あふれるまち- https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/tutiya-masatune-haka.html

- 土屋家伝来の日本刀 太刀 景依/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7185/

- 【1575年】長篠の戦い - 管理システムなら静岡県浜松市のNANAシステム開発株式会社 https://www.7sys.jp/staff-blog/%E3%80%901575%E5%B9%B4%E3%80%91%E9%95%B7%E7%AF%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/

- 武田水軍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E6%B0%B4%E8%BB%8D

- 小浜景隆 Ohama Kagetaka - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/ohama-kagetaka

- 関東に支配地域を広げた北条家 その水軍の中核を担った伊豆海賊衆 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/13410

- 長浜城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/nagahama.j/nagahama.j.html

- 長浜城 (伊豆国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%B5%9C%E5%9F%8E_(%E4%BC%8A%E8%B1%86%E5%9B%BD)

- 天下人に重宝され一財を築いた「塩飽水軍」の実力|Biz Clip(ビズクリップ)-読む・知る・活かす https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-100.html

- 土屋右衛門尉昌次之碑 - IKOMAI東三河 武将トリップ https://www.higashimikawa.jp/busyo/spot34.html

- 長篠の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%AF%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 朝鮮役における水軍編成について https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/8169/files/jouflh_20th_267.pdf

- 日本の軍事史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%8F%B2

- 土屋主税 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/tsuchiya.html

- 土屋右衛門尉昌次 - 川中島の戦い・主要人物 https://kawanakajima.nagano.jp/character/tsuchiya-masatsugu/

- F010 岡部泰綱 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/entry716.html

- 川窪詮秋 / 土屋直規 / 望月重氏 の墓(愛知県) - 平山城 https://jh.irukamo.com/kawakubonoriaki/

- 「岡部元信」は家康の遠江攻略を何度も阻み続けた猛将だった! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/598

- 郷土の武将 土屋惣蔵昌恒 - 南アルプス市 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/fs/8/1/9/7/5/_/__2006_12__No8_______.pdf

- 土屋氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B1%8B%E6%B0%8F

- 番外編・土屋華章のご先祖様たち-その①土屋惣蔵昌恒 https://www.tsuchiyakasho.jp/archives/249/