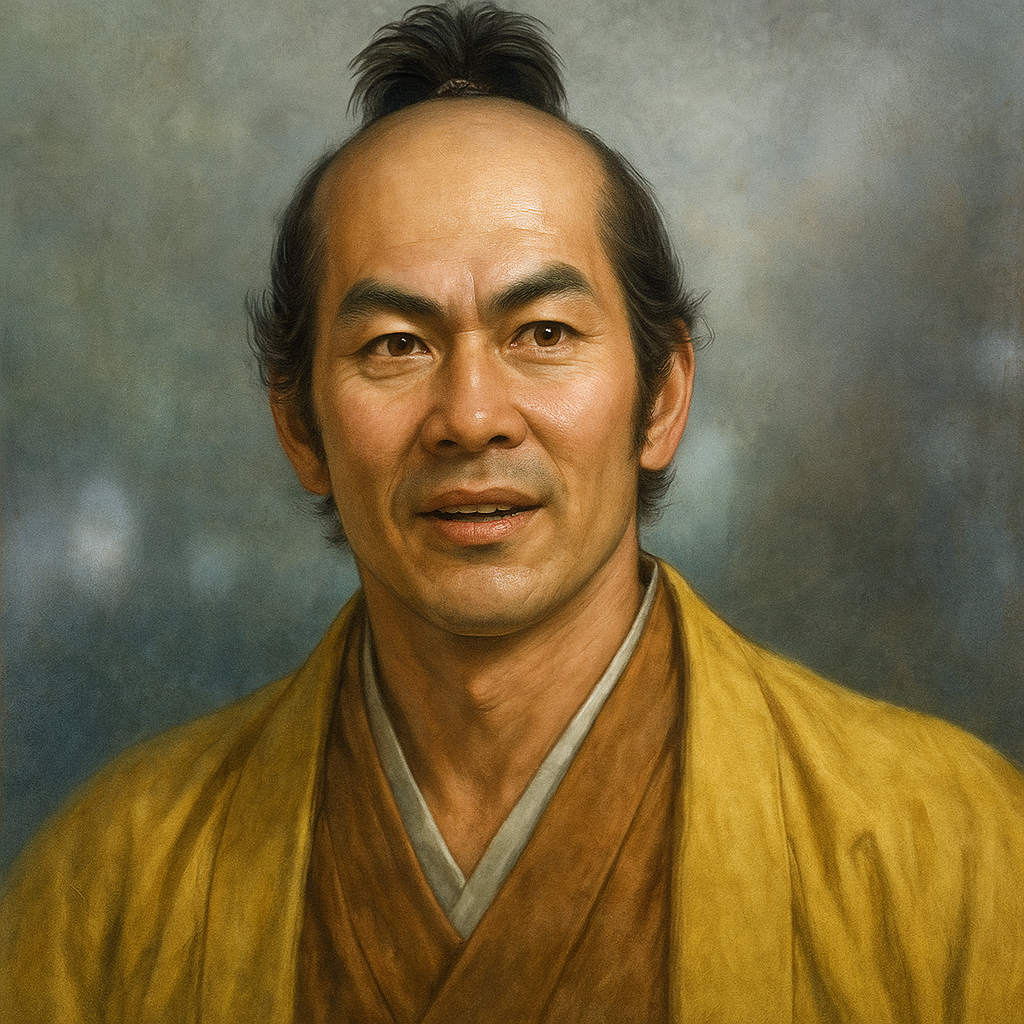

岩成友通

岩成友通は三好三人衆の一員。永禄の変で足利義輝を殺害。松永久秀と対立し、東大寺大仏殿を焼失。織田信長に抵抗し、勝龍寺城主として戦うも淀城で敗死。

戦国武将 岩成友通の生涯と三好三人衆における役割

序章:岩成友通という武将

岩成友通は、戦国時代の武将であり、三好長慶の死後、三好長逸・三好宗渭(政康)と共に「三好三人衆」の一角として、畿内政治の中枢で活動した人物である。彼の生涯は、主家である三好家の変遷、松永久秀との激しい権力闘争、そして織田信長の台頭とそれに伴う畿内の勢力図の激変と深く結びついている。本報告では、史料に基づき、岩成友通の出自から、三好政権下での役割、主要な合戦への関与、そしてその最期に至るまでを詳細に検証し、戦国史における彼の位置づけを明らかにすることを目的とする。

岩成友通関連略年表

|

和暦・西暦 |

月日 |

岩成友通の動向・関与 |

主要関連事件・背景 |

主要関連人物 |

典拠史料ID |

|

永禄八年(1565年) |

五月十九日 |

三好三人衆の一人として将軍足利義輝を二条御所で殺害(永禄の変) |

室町幕府権威の失墜、三好三人衆による畿内掌握の試み |

三好長逸、三好宗渭、松永久秀、足利義輝 |

1 |

|

永禄八年(1565年) |

十一月 |

三好三人衆、松永久秀と対立。飯盛山城を襲撃し三好義継を保護 |

三好家内における権力闘争の激化 |

三好長逸、三好宗渭、松永久秀、三好義継 |

11 |

|

永禄九年(1566年) |

― |

山城国勝龍寺城を奪取し城主となる |

京都南方の軍事拠点掌握 |

― |

1 |

|

永禄十年(1567年) |

十月十日 |

東大寺にて松永久秀軍と交戦(東大寺大仏殿の戦い)。この戦いで大仏殿焼失 |

三好三人衆と松永久秀の抗争激化、文化的建造物の焼失 |

三好長逸、三好宗渭、松永久秀、筒井順慶 |

11 |

|

永禄十一年(1568年) |

九月 |

織田信長の上洛に伴い、勝龍寺城を攻められる。開城し脱出 |

織田信長の畿内進出、三好三人衆勢力の後退 |

織田信長、柴田勝家、森可成、足利義昭 |

19 |

|

永禄十二年(1569年) |

正月 |

三好三人衆、京都本圀寺の足利義昭を襲撃するも敗退(本圀寺の変) |

三好三人衆による京都奪還の試みと失敗 |

三好長逸、三好宗渭、足利義昭、明智光秀 |

14 |

|

元亀元年(1570年) |

八月~九月 |

摂津野田城・福島城にて織田信長と交戦(野田・福島の戦い)。石山本願寺、浅井・朝倉連合軍と呼応 |

第一次信長包囲網の形成 |

三好長逸、三好宗渭、織田信長、顕如、浅井長政、朝倉義景 |

12 |

|

天正元年(1573年) |

七月 |

将軍足利義昭の反信長蜂起に呼応し、山城国淀城に籠城 |

足利義昭と織田信長の最終的な決裂 |

足利義昭、織田信長 |

1 |

|

天正元年(1573年) |

八月二日 |

淀城にて織田軍(細川藤孝ら)に攻められ敗死 |

三好三人衆による組織的抵抗の終焉、畿内における三好氏勢力の事実上の消滅 |

細川藤孝、羽柴秀吉(異説あり) |

1 |

第一章:出自と三好長慶への臣従

岩成(石成)友通の名と通称「主税助」

岩成友通は、史料において「石成友通」とも記されることがあり、これは彼の姓に関する表記の揺れ、あるいは別姓の可能性を示唆している 1 。通称は「主税助(ちからのすけ)」であり、この名は当時の武士が官職名や職能に由来する名を称する慣習に沿ったものであると考えられる 1 。山科言継の日記である『言継卿記』などの同時代の記録においても、「石成主税助」としてその名が登場しており、当時の畿内において彼の存在が認識されていたことがわかる 3 。

判明している出自と系譜(石成氏との関連、三好一族との関係性の考察)

岩成友通の出自や詳細な系譜については、現存する史料からは判然としない点が多い。『三好系図』といった三好氏関連の系図史料においても、彼の系譜に関する具体的な記述は見当たらないとされている 2 。このことは、彼が三好本宗家から見て傍流、あるいは外部から登用された人物であった可能性を示唆する。

一方で、一部の資料では友通を「三好長慶の一族」と記述しており 1 、三好氏と何らかの血縁関係、あるいはそれに準ずる密接な関係にあった可能性も否定できない。しかしながら、『戦国武将列伝』のような後世の編纂物においては、三好三人衆の中で「唯一三好一族ではない」と明記されており 5 、この点については史料間で見解が分かれている。この矛盾は、当時の「一族」という言葉が血縁者のみならず、広義には家臣団の中核を成す譜代の者や、婚姻関係によって結ばれた姻戚なども含み得たことによる解釈の幅から生じているのかもしれない。

「石成」という姓の使用は、彼が石成氏の出身であった可能性を強く示唆する。実際に、山城国西岡(にしのおか)の国人領主であった革嶋氏を、石成主税助友通がその勢力基盤から追い落としたという記録も存在し 6 、石成氏としての彼の活動の一端を垣間見ることができる。

もし友通が三好一族の直系ではなかったとすれば、三好長慶の死後に三好三人衆という最高幹部の一人にまで登り詰めた事実は、彼の卓越した能力、あるいは彼が率いた石成氏という勢力が三好政権にとって不可欠な存在であったことを物語っている。長慶の奉行人としての経歴 5 は、彼が単なる武勇だけでなく、政務処理能力にも長けていたことを示しており、こうした実務能力が、出自の曖昧さを乗り越えて彼を重用させた要因の一つと考えられる。戦国時代は実力主義の側面も強く、特に主家の代替わりや混乱期においては、出自以上に個人の能力や忠誠心、そして彼が動員できる勢力が重視される傾向にあった。友通の台頭は、まさにそのような時代背景を象徴していると言えるだろう。

三好長慶の家臣としての活動(奉行としての役割など)

岩成友通は、三好長慶の治世下において、その家臣として活動していたことが確認されている。特に、長慶政権下で「奉行人(ぶぎょうにん)」としての役割を担っていた記録があり 5 、これは彼が単に軍事面での貢献だけでなく、政務や行政においても重要な機能を果たしていたことを示している。奉行人は、主君の命令を受けて具体的な政務を執行する役職であり、高度な実務能力と主君からの信頼が不可欠であった。

長慶の死後、その嫡男である三好義継の代においても、友通は引き続き三好家に仕え、重臣として活動を続けた 1 。これは、長慶からの信頼が義継の代にも引き継がれたこと、そして友通自身が三好政権の維持にとって欠かせない人物と見なされていたことを示している。

彼が奉行人として具体的にどのような政務に携わったかを示す連署状などの一次史料は、現時点での調査範囲では確認されていない 7 。しかし、奉行人という役職の性質上、所領の管理、訴訟の処理、あるいは他の勢力との交渉など、多岐にわたる政務に関与していた可能性が高い。こうした行政官僚としての経験と実績が、後の三好三人衆としての彼の政治的活動の基盤となったと考えられる。彼の存在は、三好政権が単なる軍事力だけでなく、一定の統治機構を備えた広域政権であったことを示唆する一例と言えるだろう。

第二章:三好三人衆の形成と台頭

三好長慶没後の政治状況と三好三人衆の結成経緯

永禄七年(1564年)、畿内に広大な勢力を築き上げた三好長慶が病没すると、三好家は大きな転換期を迎えた。長慶の後継者とされたのは甥(一説に十河一存の子)の三好義継であったが、彼はまだ若年であり、長慶のような強力な指導力を発揮するには至らなかった 10 。また、長慶の弟たちも既に世を去っており、家中には権力の空白が生じつつあった。

このような状況下で、三好家の屋台骨を支えるべく台頭したのが、三好長逸、三好宗渭(政康)、そして岩成友通の三人である。彼らは義継を後見し、集団指導体制を敷くことで三好家の実権を掌握し、世に「三好三人衆」と称される政治勢力を形成した 10 。彼らはいずれも三好氏の一族、あるいは長慶時代からの重臣であり、その結束は当時の畿内における三好家の影響力を維持するための必然的な帰結であったと言える。『言継卿記』や『多聞院日記』といった同時代の貴族や僧侶の日記にも「三人衆」という呼称で頻繁に登場しており 10 、彼らが畿内政治の表舞台で活動する主要なアクターとして認識されていたことがわかる。

三人衆における友通の立場と役割

三好三人衆という集団指導体制において、岩成友通がどのような立場にあり、いかなる役割を担っていたのかを考察することは、当時の三好政権の構造を理解する上で重要である。三好長慶の存命中、長逸、宗渭、友通の三名はいずれも軍を率いる将としての実績を持ち、三好家の中核を成す重臣であった 10 。

一説によれば、長逸は三好一族の長老格として重きをなし、宗渭(政康)は元々細川晴元陣営の出身であったことから旧細川氏家臣団や堺の会合衆との連絡役を務め、そして岩成友通は、同じく長慶の重臣であった松永久秀と並ぶ家臣団の代表的な立場にあったとされる 10 。もし前述の通り、友通が三好一族の出身ではなかった場合 5 、彼の三人衆への抜擢は、その実務能力や軍事指揮官としての力量が高く評価された結果であると同時に、三好家内部の様々な派閥や勢力の均衡を保つための人事であった可能性も考えられる。

三好三人衆による統治は、長慶という絶対的な指導者を失った三好家が、その広大な所領と畿内における政治的影響力を維持するための現実的な選択であった。彼らは共同で将軍足利義輝の暗殺(永禄の変)を断行し 1 、松永久秀との軍事衝突 11 、さらには織田信長への抵抗 12 といった重要な政治的・軍事的行動において連携を見せている。同時代の記録が彼らを「三人衆」と一括りで呼称していることからも 10 、彼らが一個の政治勢力として機能していたことは明らかである。

しかし、このような集団指導体制は、内部に対立の火種を抱えやすいという脆弱性も持っていた。事実、三人衆は後に同じ三好家重臣の松永久秀と激しく対立し、その抗争は三好家全体の勢力を削ぐ結果となった 11 。岩成友通がもし三好一族外の出身であったとすれば 5 、彼の存在は、この集団指導体制が、能力ある人材や重要な同盟勢力を取り込むことで成り立っていた複雑な構造を浮き彫りにする。長慶の下で奉行人としての経験を持つ友通 5 の存在は、三人衆が軍事力だけでなく、一定の行政能力も有していたことを示唆している。だが、最終的に三人衆の権力は、内紛と、織田信長というより強大で中央集権的な権力の前に屈することになる。彼らの興亡は、戦国時代における集団指導体制の困難さと限界を示す事例と言えるだろう。

永禄の変:将軍足利義輝暗殺への関与

永禄八年(1565年)五月十九日、三好三人衆は、松永久秀らと共に三好義継を擁立し、室町幕府第十三代将軍足利義輝が居住する二条御所を襲撃、義輝を殺害するという凶行に及んだ。これは「永禄の変」として知られ、戦国時代の政治史における重大な転換点の一つである 1 。

この事件の背景には、三好長慶の死後、将軍親政の復活を目指し、幕府権力の回復を図ろうとしていた足利義輝と、それを阻止し畿内における実権を維持しようとする三好三人衆および松永久秀との間の深刻な対立があった。義輝は、諸大名との連携を強め、三好氏の勢力を削ごうと画策していたが、三人衆らにとっては、これは自らの権益を脅かすものと映った。

襲撃の目的は、単に義輝を排除するだけでなく、彼の政治的影響力を完全に奪い、代わりに自分たちの意のままに操れる足利義栄(義輝の従兄弟)を将軍に擁立することにあったとされる 16 。『言継卿記』などによれば、当初は義輝に圧力をかけて将軍職からの退位を迫る「御所巻」であり、必ずしも暗殺が当初からの唯一の目的ではなかった可能性も示唆されているが 16 、結果として義輝は抵抗の末に命を落とした。

永禄の変は、室町幕府の権威を決定的に失墜させるとともに、畿内における三好三人衆の権勢を内外に強く印象づける出来事となった。岩成友通もこの計画の立案と実行に深く関与しており、彼の名は将軍殺害という歴史的な事件の首謀者の一人として刻まれることとなった。この事件は、後の織田信長による上洛と新たな政治秩序の形成へと繋がる、畿内情勢の流動化を一層加速させる要因となった。

第三章:松永久秀との対立と畿内での動静

三好家内における松永久秀との権力闘争

永禄の変において一時的に協調した三好三人衆と松永久秀であったが、その蜜月は長くは続かなかった。将軍足利義輝殺害後、両者は三好政権の主導権、ひいては畿内の覇権を巡って激しく対立し、武力抗争へと突入していく 1 。この内紛は、三好家の勢力を著しく消耗させ、結果的に外部勢力である織田信長の台頭を許す一因となった。

対立の直接的な契機の一つは、永禄八年(1565年)十一月、三人衆が松永方の拠点であった飯盛山城を突如襲撃し、三好長慶の甥であり後継者であった三好義継の身柄を確保し、高屋城へ移した事件である 11 。これにより、三人衆と松永久秀の対立は決定的となった。松永久秀は、三好長慶の下で頭角を現し、大和一国を支配するほどの力を持つに至った実力者であり、三人衆にとって最大の競争相手であった。両者の争いは、単なる個人的な確執を超え、三好家内部の権力構造の再編を巡るものであったと言える。

東大寺大仏殿の戦いとその影響

三好三人衆と松永久秀の抗争は畿内各地に拡大し、永禄十年(1567年)には大和国もその戦乱の舞台となった。この年、両勢力は奈良の東大寺周辺で大規模な戦闘を繰り広げた。この戦いにおいて岩成友通は、三人衆の一角として軍を率い、東大寺の念仏堂に陣を敷き、戒壇院に拠った松永軍と激しく交戦した記録が残っている 1 。

この戦闘の最中、日本の仏教美術を代表する建造物の一つである東大寺大仏殿が炎上し、焼失するという悲劇が起こった。この事件の原因については諸説あり、松永久秀が意図的に放火したという説が広く知られているが 13 、戦闘中の失火、あるいは三好三人衆側の失火であったとする見解も存在する 11 。ルイス・フロイスの『日本史』には、三人衆側の兵士(イエズス会に入信していた者)が放火したとの記述も見られる 11 。真相は依然として議論の対象となっているが、いずれにせよ、この戦火によって大仏殿とその本尊である盧舎那仏像の頭部などが焼失し、文化的に計り知れない損失をもたらしたことは間違いない。

東大寺大仏殿の焼失は、松永久秀の「梟雄」としてのイメージを決定づける事件の一つとして後世に語り継がれることになるが、同時に、三好三人衆と松永久秀の対立がいかに激しく、周辺地域に甚大な被害を及ぼしたかを示す象徴的な出来事でもあった。この戦いの後も両者の抗争は続き、三好家の内紛は泥沼化していった。

山城国における支配:勝龍寺城主としての活動と西岡地域への影響力

岩成友通は、三好三人衆としての活動の中で、山城国においても一定の勢力を保持し、軍事・政治活動を展開した。特に注目されるのは、彼が山城国勝龍寺城の城主であった期間である。永禄九年(1566年)頃、友通は勝龍寺城を三人衆の勢力下に置き、織田信長が上洛する永禄十一年(1568年)九月までの間、同城の城主として京都南方の要衝を支配した 1 。

勝龍寺城は、京都盆地の西南部に位置し、西国街道と久我畷が交差する交通の要衝であり、古来より京都防衛における戦略的拠点と見なされてきた 19 。友通がこの城を支配したことは、三好三人衆が依然として畿内、特に京都周辺地域に対して強い軍事的影響力を有していたことを示している。彼の支配下にあった勝龍寺城は、織田信長の上洛に際して、その進軍を阻む可能性のある重要な障害の一つと認識されていた。

さらに友通は、山城国の西岡(にしのおか)地域、すなわち桂川西岸一帯にも影響力を及ぼしていた。この地域は、丹波方面や西国からの京都への入り口にあたる戦略的に重要な場所であった。史料によれば、友通(石成主税助として)が西岡の国人領主であった革嶋氏をその拠点から追い落としたという記録が残っており 6 、彼がこの地域において実力で支配権を確立しようとしていたことが窺える。織田信長の上洛軍が、永禄十一年九月二十七日に西岡の所々や淀、鳥羽などを放火したという記録 20 も、これらの地域が信長にとって敵対勢力(すなわち三好三人衆やそれに与する勢力)の支配下にあったことを間接的に示している。

山城国、特にその中核である京都とその周辺地域の支配は、天下の動向を左右する上で極めて重要であった。岩成友通が勝龍寺城や西岡地域に確固たる足場を築いていたことは、彼が三好三人衆の中でも畿内中央部の軍事・政治において中心的な役割を担っていたことを物語っている。これらの拠点の喪失は、そのまま三好三人衆の畿内における影響力の低下、そして織田信長による新たな支配体制の確立へと直結することになる。

第四章:織田信長への抵抗

信長上洛と勝龍寺城の攻防(永禄十一年)

永禄十一年(1568年)九月、尾張の織田信長は、足利義昭を将軍候補として奉じ、大軍を率いて京へと進軍を開始した。この上洛は、畿内の政治勢力図を一変させるものであり、当時畿内で大きな力を持っていた三好三人衆にとっては、自らの支配体制に対する直接的な挑戦を意味した。岩成友通が城主を務めていた山城国勝龍寺城は、京都南方の戦略的要衝であったため、織田軍の主要な攻略目標の一つとなった 18 。

信長は上洛に先立ち、柴田勝家、森可成、蜂屋頼隆、坂井政尚らに先陣を命じ、桂川を渡って勝龍寺城を攻撃させた 18 。『フロイス日本史』や『言継卿記』などの記録によれば、岩成友通は城兵を率いて城外で織田軍先鋒と交戦したが、兵力に勝る織田軍の前に敗れ、城内へ撤退して籠城戦術をとった 18 。その後、信長本隊が到着し、勝龍寺城を包囲すると、その圧倒的な軍事力の前に友通は支えきれず、最終的に城は開城に至った 18 。しかし、岩成友通自身はこの際に捕縛されることなく城を脱出し、その後も織田信長への抵抗を続けることになる 18 。この勝龍寺城の失陥は、三好三人衆にとって畿内における重要な拠点を失うことを意味し、織田信長による京都制圧の第一歩となった。

本圀寺の変(永禄十二年)

織田信長による足利義昭の将軍擁立と京都支配が確立された後も、三好三人衆は畿内における勢力回復の機会を窺っていた。永禄十二年(1569年)正月、信長が主力軍と共に美濃国岐阜へ一時帰還した隙を捉え、三好三人衆は阿波国から再び畿内に兵を進め、足利義昭が仮の御所としていた京都六条の本圀寺を急襲した。この事件は「本圀寺の変」または「六条合戦」として知られている 1 。

岩成友通もこの襲撃作戦に主要な指揮官の一人として参加した。三人衆は、畿内の三好方勢力の支援も得て約1万の兵力で本圀寺を包囲し、義昭を討ち取ろうと試みた 21 。しかし、本圀寺の守りは固く、明智光秀や細川藤孝ら義昭方の武将たちが奮戦した。さらに、急報を受けた織田方の諸将が畿内各地から救援に駆けつけたため、三好三人衆の攻撃は失敗に終わり、多大な損害を出して敗退した 14 。この本圀寺の変は、三好三人衆が依然として京都の政治状況に介入する意志と能力を持っていたことを示したが、同時に織田政権の基盤が徐々に固まりつつあることも明らかにした戦いであった。

野田・福島の戦い(元亀元年)と反信長連合

元亀元年(1570年)、三好三人衆は再び織田信長に対して大規模な抵抗運動を開始した。彼らは摂津国中嶋に進出し、野田城および福島城(現在の大阪市福島区周辺)を改修・増強して拠点とし、信長との決戦に備えた 12 。この動きは、単独での抵抗に留まらず、当時信長と敵対関係にあった他の勢力との連携を伴うものであった。

この戦いにおいて特筆すべきは、石山本願寺の法主・顕如が蜂起し、三好三人衆に合力したことである。さらに、北近江の浅井長政と越前の朝倉義景も連合して信長の背後を脅かすべく近江へ出兵し、世に言う「第一次信長包囲網」が形成された 12 。岩成友通は、この野田・福島の戦いにおいても、三好三人衆の主力として籠城戦を指揮し、織田軍を迎え撃った。

信長は自ら大軍を率いて野田城・福島城の攻略に向かったが、城が淀川下流のデルタ地帯に位置する天然の要害であったこと、そして雑賀衆などの援軍を得た三人衆の頑強な抵抗により、攻城戦は難航した 12 。加えて、石山本願寺勢の参戦や、浅井・朝倉連合軍による宇佐山城(森可成戦死)攻略と京都近郊への進出という報せは、信長を窮地に陥れた 12 。結果として信長は、野田・福島城の攻略を断念し、京都へ一時撤退を余儀なくされた。この戦いは、三好三人衆が反信長勢力の中核として機能し、広範な連合を形成することで、強大な織田信長に対しても有効な抵抗を示し得たことを証明するものであった。

第五章:最期と評価

足利義昭を奉じての反信長蜂起(天正元年)

元亀年間を通じて織田信長への抵抗を続けた三好三人衆であったが、その勢力は次第に削がれていった。そのような中、天正元年(1573年)、これまで信長によって擁立されていた室町幕府第十五代将軍足利義昭が、信長との対立を深め、ついに公然と反旗を翻すという事態が発生した 1 。この義昭の挙兵は、信長包囲網の再燃を狙ったものであり、各地の反信長勢力に呼応を促すものであった。

岩成友通は、この足利義昭の動きに呼応し、義昭方として信長打倒の兵を挙げた 1 。これは、かつて自らがその兄・義輝を弑逆した足利将軍家の当主を、今度は擁護するという皮肉な構図ではあったが、共通の敵である織田信長を打倒するためには、過去の経緯を越えて連携する必要があったのだろう。友通にとって、これは失われつつあった三好家の勢力回復と、畿内における影響力を取り戻すための最後の大きな賭けであったと言える。

淀城の戦いと戦死

足利義昭に呼応して蜂起した岩成友通は、山城国の淀城(淀古城とも呼ばれる。現在の京都市伏見区)に籠城し、織田信長の派遣した討伐軍と対峙した 1 。淀城は桂川、宇治川、木津川の三川が合流する地点に近く、水陸交通の要衝であり、古来より戦略的に重要な拠点であった。

しかし、信長の勢いは既に畿内を席巻しており、義昭方の抵抗は各地で破綻しつつあった。天正元年(1573年)八月、細川藤孝(後の幽斎) 1 や羽柴秀吉 26 らが率いる織田軍の総攻撃を受け、淀城は激しい攻防の末に落城した。そして、同年八月二日、岩成友通はこの淀城の戦いにおいて討死を遂げたと伝えられている 1 。享年は不詳である。

岩成友通の戦死は、三好三人衆による組織的な抵抗活動の事実上の終焉を意味するものであった。三好長逸の消息は不明となり、三好宗渭(政康)もこの頃に没したか、あるいは勢力を失ったとされる。これにより、かつて畿内に一大勢力を誇った三好氏の力は完全に失墜し、畿内は織田信長の絶対的な支配下に入ることになる 14 。

友通の生涯は、三好長慶という強力な指導者の死後、主家を支えようとした重臣の奮闘と、時代の大きな変化の波に抗しきれずに没落していく姿を象徴している。永禄の変における将軍殺害という大胆な行動から、織田信長という新たな時代の覇者に対する粘り強い抵抗、そして足利義昭と共に最後の反抗を試みての戦死に至るまで、彼の行動は常に畿内の動乱の中心にあった。彼の死は、三好氏の抵抗の終焉であると同時に、織田信長による天下統一事業が畿内において決定的な段階に入ったことを示す出来事であった。それは、旧勢力が淘汰され、新たな秩序が形成されていく戦国時代のダイナミズムを体現していると言えるだろう。

岩成友通の歴史的評価と後世への影響

岩成友通は、三好長慶の死後、三好長逸、三好宗渭(政康)と共に三好三人衆の一人として、混迷する畿内政治の中で三好家の維持と勢力拡大に努め、最終的には台頭する織田信長に対して最後まで抵抗を続けた武将として歴史に名を残している。彼の活動は、戦国時代末期の畿内政治史、特に三好政権の動向と織田信長の覇権確立過程を理解する上で欠くことのできない要素である。

将軍足利義輝を殺害した永禄の変への関与は、室町幕府の権威を著しく損ない、下剋上の風潮を象徴する事件として大きなインパクトを与えた。また、松永久秀との内紛は三好家の力を削ぎ、織田信長の介入を招く一因となった。一方で、野田・福島の戦いなどで見せた反信長連合の中核としての活動は、当時の信長にとって大きな脅威となり、その後の戦略にも影響を与えたと考えられる。

ルイス・フロイスの『日本史』などの同時代史料にもその名が記されていること 21 は、彼が単なる一地方武将ではなく、中央の政治・軍事情勢に影響を与えるほどの知名度と実力を持った人物であったことを示している。

後世の創作物、例えば歴史シミュレーションゲームなどにおいては、岩成友通は知略や政治力よりも武勇や特定の戦法に特化した武将として描かれることがある 29 。しかし、史実においては三好長慶の奉行人としての経歴も持ち 5 、単なる武辺者ではなく、一定の行政手腕も有していたことが窺える。戦国時代の武将評価は、軍事面での活躍が強調されがちであるが、友通のような人物については、政務能力も含めた多角的な視点からの評価が求められる。

彼の生涯は、主家の衰退と共に没落していく悲劇性を帯びているが、同時に、激動の時代にあって最後まで自らの立場と信念を貫こうとした一人の武将の生き様を示している。その抵抗は結果として実らなかったものの、戦国時代の終焉と新たな統一政権の誕生という歴史の大きな転換点において、無視できない足跡を残したと言えるだろう。

終章:総括

岩成友通の生涯と業績の要約

岩成友通は、戦国時代の畿内を舞台に、三好三人衆の一人として目覚ましい活動を見せた武将である。彼の生涯は、主君三好長慶の死後、混迷を深める三好家を支える重責を担うところから本格的に始まる。永禄八年(1565年)の将軍足利義輝殺害(永禄の変)では中心的な役割を果たし、三好三人衆の武威を畿内に轟かせた。その後、同じく三好家重臣であった松永久秀との間で激しい権力闘争を繰り広げ、東大寺大仏殿の戦いなど、畿内各地で干戈を交えた。

永禄十一年(1568年)、織田信長が足利義昭を奉じて上洛すると、友通は信長に対する抵抗勢力の中心人物の一人となる。勝龍寺城主として信長軍と戦い、本圀寺の変では足利義昭を襲撃、野田・福島の戦いでは石山本願寺や浅井・朝倉氏らと結んで信長を苦しめるなど、粘り強い抵抗を続けた。しかし、天正元年(1573年)、足利義昭が信長に反旗を翻すとこれに呼応し、山城国淀城に籠城するも、織田軍の猛攻の前に敗死した。

戦国時代における彼の位置づけ

岩成友通は、三好長慶というカリスマ的指導者を失った三好家にあって、集団指導体制の一翼を担い、畿内における旧勢力の代表として最後まで織田信長に抗った人物として位置づけられる。彼の活動は、室町幕府の終焉と織田信長による天下統一事業の進展という、戦国時代末期の大きな歴史的転換点と深く関わっている。

三好三人衆による将軍殺害は、既存の権威に対する大胆な挑戦であり、下剋上の時代を象徴する出来事であった。また、信長に対する抵抗は、単なる一地方勢力の反抗ではなく、石山本願寺や各地の反信長大名と連携した広範なものであり、信長の統一事業にとって大きな障害となった。

しかし、松永久秀との内紛に見られるように、旧勢力内部の結束は必ずしも強固ではなく、これが結果として信長の勢力拡大を許す一因ともなった。友通の敗死は、三好氏をはじめとする畿内の旧勢力が、信長の圧倒的な軍事力と巧みな政治戦略の前に屈していく過程を象徴している。

彼の生涯は、戦国乱世の厳しさ、そして時代の変化に対応することの困難さを示している。武勇や行政能力に長けた武将であったとしても、より大きな時代の趨勢には抗しきれなかった。それでもなお、彼の名は、戦国末期の畿内を駆け抜けた、記憶されるべき武将の一人として、歴史に刻まれている。

参考文献

主要史料

- 『言継卿記』 3

- 『多聞院日記』 4

- ルイス・フロイス『日本史』 21

- 『細川両家記』 12

- 『信長公記』 12

関連研究文献

(本報告書作成にあたり参照した学術論文や専門書。具体的な文献名は提示された情報からは特定困難なため、一般的な研究分野として示唆する。)

- 天野忠幸氏、馬部隆弘氏などに代表される、三好氏および畿内戦国史に関する研究。

- 戦国時代の城郭に関する研究(勝龍寺城、淀城など)。

- 室町幕府末期から織田政権成立期にかけての政治史・軍事史研究。

引用文献

- 岩成友通(いわなり・ともみち)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B2%A9%E6%88%90%E5%8F%8B%E9%80%9A-1056885

- 三好三人衆についての雑考 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/miyosi/miyosi5.htm

- 『言継卿記』・『信長公記』から見た京都の城 https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/6417/files/AN10407034-36-57-70.pdf

- 天下統一期年譜 1568年 http://www.cyoueirou.com/_house/nenpyo/syokuho/syokuho2.htm

- 三好家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30608/

- #89-2 山城国諸城 | 中川藤兵衛尉の城巡り日記 https://ameblo.jp/nagaoka-hyobudayu/entry-12560460468.html

- 上杉・織田氏間の交渉を検討課題とされている。また https://komazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/2005679/files/00016342.pdf

- 摂津国における三好氏の地域支配 : 国人との関係を事例に https://omu.repo.nii.ac.jp/record/2001284/files/2024000631.pdf

- 大阪湾の港湾都市と三好政権 : 法華宗を媒介に https://www.i-repository.net/contents/osakacu/kiyo/111E0000014-4-7.pdf

- 三好三人衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E4%B8%89%E4%BA%BA%E8%A1%86

- 東大寺大仏殿の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA%E5%A4%A7%E4%BB%8F%E6%AE%BF%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 野田・福島の戦い (1570年) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%94%B0%E3%83%BB%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(1570%E5%B9%B4)

- 戦国屈指の“悪役”、ここまでやったら清々しいかも?裏切り重ねた武将「松永久秀」の壮絶すぎる最期【作者に訊く】|Fandomplus(ファンダムプラス) https://www.walkerplus.com/special/fandomplus/article/1168354/

- 三好長逸は何をした人?「三好三人衆の筆頭格で一族の長老が永禄の変を起こした」ハナシ https://busho.fun/person/nagayasu-miyoshi

- 松永久秀は何をした人?「信長を二度も裏切った極悪人で平蜘蛛を抱えて爆死した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/hisahide-matsunaga

- 【ゆっくり解説】信長に抗った三好三人衆!乱世に翻弄されたその運命とは? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CSA5TLBgml8

- 強大な軍事力・経済力で畿内を支配した「三好長慶」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/23762

- 勝竜寺城の戦いとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8B%9D%E7%AB%9C%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 勝竜寺城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E7%AB%9C%E5%AF%BA%E5%9F%8E

- 歴史の目的をめぐって 豊臣秀吉 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-20-toyotomi-hideyosi.html

- 1568年 – 69年 信長が上洛、今川家が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1568/

- 歴史の目的をめぐって 和田惟政 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-44-wada-koremasa.html

- Battle of NODA Castle FUKUSHIMA Castle - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tVj_S_kT6aE

- 信長包囲網 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E5%8C%85%E5%9B%B2%E7%B6%B2

- 槇島城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%87%E5%B3%B6%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 城ぶら「淀古城」!悲劇の娘は秀吉の側室に…茶々から淀殿へ https://favoriteslibrary-castletour.com/kyoto-yodokojo/

- 織田信長- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7

- 人物紹介(三好家:岩成友通) | [PSP]戦極姫3~天下を切り裂く光と影~ オフィシャルWEBサイト https://www.ss-beta.co.jp/products/sengokuhime3_ps/char/miyoshi_iwanari.html

- 【信長の野望 出陣】永禄の変の攻略と報酬 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunaga-shutsujin/article/show/448238

- 【信長の野望 出陣】岩成友通の評価と性能 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunaga-shutsujin/article/show/413467

- 歴史の目的をめぐって 史料にみえる岩成友通の呼称 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-02-iwanari-tomomichi-kosho.html