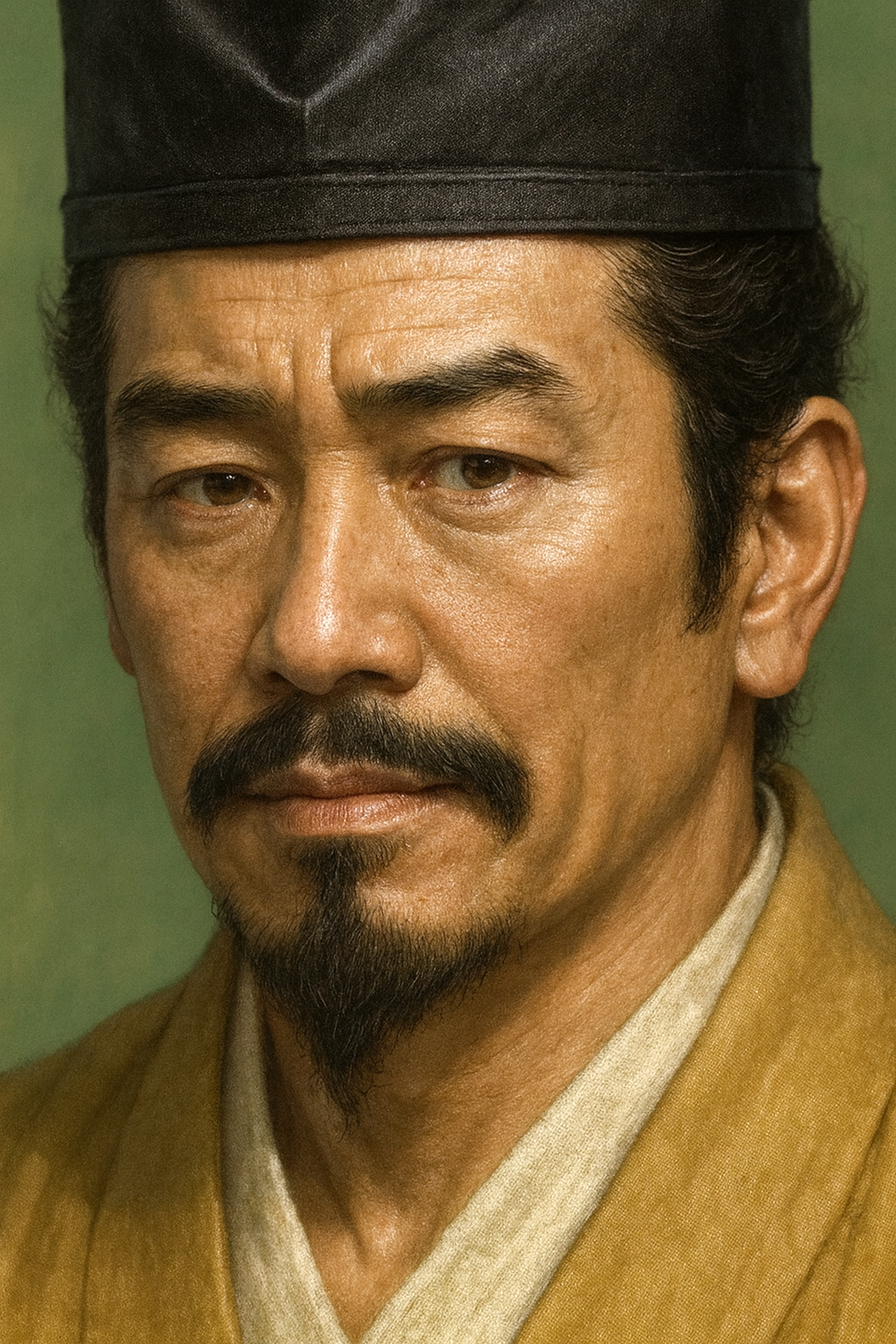

岩松昌純

岩松昌純は家臣横瀬氏に実権を奪われ傀儡当主となる。抵抗を試みるも失敗し金山城で殺害。岩松氏は滅亡し、横瀬氏は由良氏として戦国大名に。

下剋上の悲劇:上野国金山城主・岩松昌純の生涯と時代

序章:傀儡の君主、悲劇の宿命

戦国時代という言葉から、多くの人々が「下剋上」―下の者が上の者を実力で凌駕し、その地位を奪い取る―という非情な権力闘争の姿を思い描くことでしょう。この時代を象徴する現象は、日本各地で繰り広げられましたが、その中でも特に典型的な事例として挙げられるのが、上野国(現在の群馬県)を本拠とした名門・岩松氏とその家宰・横瀬氏の間に起こった主従逆転劇です。本報告書の主役である岩松昌純(いわまつ まさずみ)は、この抗争の渦中で生まれ、運命に翻弄され、そして悲劇的な最期を遂げた人物です 1 。

昌純の生涯は、単なる一地方領主の没落の物語に留まりません。それは、室町時代後期の権威が崩壊し、新たな実力主義の秩序が形成されていく戦国期にかけての、関東地方における権力構造の地殻変動そのものを映し出す鏡と言えます。彼が家督を継いだ時点で、その悲劇の舞台はすでに整えられていました。その背景には、①主家・岩松氏の内部に根差した構造的な脆弱化、②家臣・横瀬氏による周到かつ冷徹な権力掌握計画、そして③関東全体を覆う、終わりの見えない戦乱という、三つの巨大な歴史の歯車が複雑に絡み合っていました。

本報告書では、これらの要素を多角的に分析し、岩松昌純の悲劇が、一個人の力では到底抗うことのできない、時代の大きなうねりの中で必然的に生じたものであることを明らかにしていきます。彼の短い生涯を丹念に追うことで、下剋上という現象の冷徹な論理と、それに翻弄された人間の苦悩と矜持を深く掘り下げてまいります。

【表1:岩松昌純関連 略年表】

|

西暦(和暦) |

岩松氏・横瀬氏の動向 |

関東の主な動向 |

概要と意義 |

|

1455年(享徳4年) |

岩松氏、京兆家(古河公方方)と礼部家(上杉方)に分裂し内紛状態に 4 。 |

古河公方・足利成氏と関東管領・上杉氏が対立し、約30年に及ぶ「享徳の乱」が勃発 6 。 |

関東全域の戦乱が、岩松氏の分裂と弱体化を招き、家臣・横瀬氏台頭の遠因となる。 |

|

1469年(文明元年) |

岩松家純(礼部家)、家宰・横瀬国繁に命じ金山城を築城 8 。 |

享徳の乱は継続中。 |

城の築城と管理を横瀬氏が主導したことで、その軍事的な実権が強化される。 |

|

1485年(文明17年) |

岩松尚純の子として、昌純(幼名:夜叉王丸)が誕生 1 。 |

山内上杉氏と扇谷上杉氏の対立が深刻化(長享の乱の前兆)。 |

後の悲劇の主役が、すでに権力闘争が激化する中で生を受ける。 |

|

1494年(明応3年) |

岩松家純が死去。孫の尚純が家督を継ぐ 11 。 |

長享の乱(1487年~)の最中。 |

武人よりも文人肌の尚純の家督相続が、横瀬氏との力関係を決定的に変える。 |

|

1495年(明応4年) |

明応の乱(屋裏之錯乱) 。尚純が横瀬氏打倒に失敗し強制隠居。幼い昌純が傀儡当主となる 11 。 |

古河公方、上杉氏の仲介により横瀬氏が勝利 11 。 |

横瀬氏による下剋上の第一段階が完了。岩松氏は名目上の存在となる。 |

|

不詳 |

昌純、横瀬氏の差配により岩松八幡宮で元服し「新田次郎昌純」と名乗る 3 。 |

- |

昌純の当主としての地位が、横瀬氏の管理下にあることを示す象徴的な儀式。 |

|

1511年(永正8年) |

父・尚純が隠居先で死去。享年51 12 。 |

- |

昌純にとって、数少ない後ろ盾であった父親を失う。 |

|

1529年(享禄2年) |

享禄の変 。成長した昌純が横瀬泰繁の打倒を企てるも、計画が露見し金山城で殺害される。享年45 1 。 |

関東享禄の内乱 。山内上杉家で憲寛と憲政が家督を争う内紛が発生 16 。 |

昌純の最後の抵抗。関東管領家の内紛という権力の空白が、彼の決起を促した一方、誰からの支援も得られない孤立無援の状況を生み出した。 |

|

享禄2年以降 |

横瀬泰繁は昌純の子(または弟)とされる氏純を擁立し、傀儡支配を継続。氏純も後に自害 1 。 |

- |

戦国領主としての岩松氏は事実上滅亡する。 |

|

天文年間頃 |

横瀬泰繁の子・成繁が「由良」に改姓。金山城主として独立し、戦国大名としての道を歩み始める 17 。 |

- |

下剋上が完全に成就し、旧家臣が新たな支配者として歴史の表舞台に登場する。 |

第一部:没落の序曲 ― 名門・岩松氏の栄光と翳り

岩松昌純の悲劇を理解するためには、まず彼が背負っていた「岩松氏」という家の歴史的背景を深く知る必要があります。その家名は、輝かしい栄光と、同時に抗いがたい没落の宿命を内包していました。

新田源氏の名跡と上野国での基盤

岩松氏の出自は、清和源氏の名門・新田氏の庶流に遡ります。その祖である岩松時兼は、新田義兼の娘を母とし、足利義純を父に持つという、新田・足利両氏の血を引く特別な存在でした 20 。この血統は、岩松氏に関東でも屈指の家格と権威を与えました。

14世紀の南北朝の動乱期、新田宗家は後醍醐天皇方として奮戦し、新田義貞をはじめ多くの将が戦場で散り、結果として没落します。その一方で、岩松氏は巧みに時代の流れを読み、足利尊氏方に付くことでその命脈を保ちました 20 。この現実的な選択により、彼らは新田氏の故地である上野国新田荘の支配権を掌握し、室町時代を通じて国人領主としての確固たる地位を築き上げたのです 4 。しかし、この選択は、室町幕府やその出先機関である鎌倉府との関係において、栄光の源泉であると同時に、後の苦悩の種ともなりました。

権威の分裂:享徳の乱と「京兆家」「礼部家」の対立

15世紀半ば、関東地方は未曾有の大乱に見舞われます。第5代鎌倉公方・足利成氏と関東管領・上杉氏が全面的に衝突した「享徳の乱」です 6 。この戦乱は関東全域を30年近くにわたって荒廃させ、多くの国人領主を二つの陣営への分裂へと追い込みました 5 。

岩松氏もその例外ではありませんでした。当時の当主・岩松持国が率いる惣領家(京兆家)は伝統的に関係の深い古河公方・足利成氏方に、そして持国の弟である岩松家純が新たに興した分家(礼部家)は関東管領・上杉氏方に与し、一族が骨肉の争いを繰り広げる事態に陥ったのです 2 。この内紛は、最終的に家純の「礼部家」が主導権を握る形で一応の終結を見ますが、その代償はあまりにも大きなものでした。長年にわたる同族間の争いは岩松氏の軍事力と家臣団の統制力を著しく消耗させ、結果として家宰である横瀬氏がその権力を飛躍的に増大させる絶好の機会を与えてしまったのです。岩松昌純が後に継承することになる家督とは、このような分裂と抗争の末に、辛うじて統一されただけの極めて脆弱な権力基盤に他なりませんでした。

文人当主・岩松尚純の治世

昌純の直接の先代であり、父にあたる岩松尚純は、戦国の武将としては異色の経歴を持つ人物でした。彼は武勇によって名を馳せたというよりも、連歌に優れた当代きっての文化人として知られていました 25 。京都で育ったという経歴が示す通り、彼は洗練された教養の持ち主であり、東国武士の作法の乱れを嘆いて『連歌会席式』という作法書を著したほどです 26 。群馬県太田市の青蓮寺には、彼の自画像が今も伝えられており、これは日本美術史においても初期の自画像として極めて貴重な文化財とされています 28 。

しかし、実力が全てを支配する戦国の世において、その卓越した文人的資質は、必ずしも領国経営に有利に働くわけではありませんでした。むしろ、野心に満ちた家臣団、とりわけ力を蓄え続ける横瀬氏を統率し、その野望を抑え込むための強い求心力や政治力に欠けていた可能性は否定できません。

この岩松氏の歴史を俯瞰すると、昌純の悲劇が彼一人の責任ではないことが明らかになります。彼の祖父・家純の代に起こった一族の分裂と、父・尚純の文人的な気質。この二つの構造的な要因が、昌純が家督を継ぐ遥か以前から、岩松氏の弱体化を決定づけていたのです。昌純は、いわば「大きく傾いた家」を継ぐ宿命を背負って生まれてきたと言えるでしょう。

さらに、岩松氏が誇りとしてきた「新田源氏」という名門意識そのものが、皮肉にも彼らの没落を早めた側面も考えられます。この高い家格への自負は、一族の誇りの源泉であると同時に、現実の権力構造の変化に柔軟に対応する上での「呪縛」となった可能性があります。家臣である横瀬氏が実力をつけ、主家を凌駕する勢いを見せても、主としてのプライドが、現実的な妥協や権力分有といった選択肢を許さなかったのではないでしょうか。その結果が、尚純の代における権力闘争の敗北、そして昌純の代における破滅的な最後の抵抗へと繋がったと解釈することもできるのです。

第二部:権臣の胎動 ― 家宰・横瀬氏の台頭

岩松氏の権威に翳りが見え始めた頃、その足元では着実に力を蓄え、主家を乗っ取る機会を虎視眈々と狙う勢力が存在しました。家宰・横瀬氏です。彼らの台頭は、戦国時代の下剋上の中でも、特に計画的かつ周到なものでした。

横瀬氏の出自と権力掌握のプロセス

横瀬氏の出自は、古くは武蔵七党の一つ、小野姓横山党の一族とされています 2 。しかし、戦国時代に入ると、彼らは自らの祖を新田義貞の三男・義宗の子であると称するようになります 17 。これは、主家である岩松氏が新田庶流であることを意識し、その権威と正統性を乗っ取るための、意図的な系譜の創作、すなわちプロパガンダであった可能性が極めて高いと考えられます。

彼らが歴史の表舞台に登場するのは、岩松家純の時代です。家純の家宰(家臣の筆頭)として重用された横瀬氏は、主家の内紛(京兆家と礼部家の争い)や対外戦争において軍事指揮官として活躍し、その実権を徐々に掌握していきます 2 。主家が内紛で疲弊するのを尻目に、横瀬氏は着実に自らの力を蓄えていったのです。

金山城築城と支配権の象徴

横瀬氏の権力掌握を象徴する出来事が、金山城の築城です。文明元年(1469年)、岩松家純の命令という形で、家宰の横瀬国繁が総指揮を執り、金山城が築かれました 8 。この城は、標高239メートルの金山山頂に築かれた天然の要害であり、後に越後の上杉謙信による数度の猛攻をも防ぎきった難攻不落の堅城として、その名を関東に轟かせることになります 32 。

ここで極めて重要なのは、築城という、領国の軍事・土木技術の粋を集めた巨大事業を、主君の岩松氏ではなく、家臣の横瀬氏が全面的に主導したという事実です。これにより、横瀬氏は金山城という領国の軍事的中枢を物理的に、そして完全に掌握しました。城は名目上、岩松氏の居城でありながら、その実態は横瀬氏の権力の源泉そのものとなっていたのです。この城の存在は、主従の力関係がすでに逆転していたことを雄弁に物語っています。表向きは「岩松氏の城」でありながら、その実態は「横瀬氏の城」であるという二重性。これは、当時の権力関係のねじれを象徴するものであり、岩松氏にとっては失われゆく権威の象徴、横瀬氏にとっては奪取した実権の象徴という、全く逆の意味を持つ存在でした。

クーデターの第一幕:「屋裏之錯乱(明応の乱)」

主従の歪な関係は、明応3年(1494年)に強力な当主であった岩松家純が没し、文人肌の孫・尚純が家督を継ぐと、ついに限界点を迎えます 11 。

翌年の明応4年(1495年)、横瀬成繁(史料によっては景繁とも 3 )が草津へ湯治に出かけた不在の隙を狙い、岩松尚純は一族を率いて「横瀬御退治」を掲げ、横瀬氏打倒の兵を挙げました 3 。しかし、横瀬氏の支配が隅々まで行き届いた堅城・金山城を攻めあぐね、戦いは長期化します 11 。その間に横瀬氏は、古河公方や関東管領といった外部勢力と巧みに交渉し、自らの正当性を認めさせます。結果、尚純は権力闘争に敗れ、強制的に隠居させられるという屈辱的な結末を迎えました 11 。

このクーデターは、岩松家の陣僧であった松陰が、その見聞を回想録風に記した貴重な一次史料『松陰私語』の中に、「屋裏之錯乱(おりのさくらん)」として生々しく記録されています 14 。この事件により、横瀬氏による下剋上の第一段階は完了しました。

ここで注目すべきは、横瀬氏の周到な手口です。彼らは主君・尚純を殺害するという直接的な手段を取りませんでした。代わりに、尚純を隠居させ、その幼い嫡男である夜叉王丸(後の昌純)を新たな当主として擁立したのです 1 。これは、①周囲の国人領主からの反発を買いかねない主君殺しの汚名を避け、②「新田源氏」という岩松氏の持つ家格と権威を、当面は利用し続けるための、極めて計算高い政治的判断でした。こうして、幼い昌純は、自らの家を乗っ取った仇敵の手によって、名ばかりの当主の座に据えられたのです。

第三部:岩松昌純、束の間の当主

「屋裏之錯乱」によって父・尚純が権力の座から追われた時、岩松昌純はまだ幼い少年でした。彼の青年期は、自らの意志とは無関係に、家臣である横瀬氏によって完全に管理・演出されたものでした。

傀儡としての元服

父の隠居後、幼名・夜叉王丸として過ごした昌純は、横瀬氏の厳重な監視下で成長します。そして、七歳になった時、岩松氏代々の慣例に従い、岩松郷の八幡宮で元服式を執り行い、「新田次郎昌純」と名乗りました 3 。しかし、この武家の男子にとって生涯で最も重要な儀式の一切を取り仕切ったのは、本来ならば主君の成長を寿ぐべき家宰、横瀬成繁その人でした 3 。

この元服式は、昌純が岩松家の正統な当主であることを内外に示すと同時に、その当主が横瀬氏の完全な傀儡であることを天下に宣言する、二重の意味を持つ儀式でした。昌純は、この時から名実ともに「操り人形の君主」としての人生を歩み始めることになります。

成長と屈辱 ― 抵抗への意志

成人するにつれて、昌純は自らが置かれた異常で屈辱的な状況を痛いほど自覚するようになります 2 。名目上は上野国でも有数の名家・岩松家の当主であり、難攻不落の金山城の城主。しかし、その実態は、家臣に実権のすべてを奪われ、その意のままに操られる存在に過ぎませんでした。家臣たちの前で、城主としての威厳を示すことすら許されない日々は、彼の自尊心を深く傷つけたことでしょう。

彼の胸中に燃え上がった抵抗の意志は、単なる個人的な権力欲から来たものではなかったと推測されます。それは、新田源氏の血を引く名門の末裔としての矜持、そして簒奪者によって地に堕とされた主家の名誉と権威を、自らの手で回復しようとする悲壮な決意でした。彼の行動原理は、「傀儡当主」という屈辱的な自己認識と、「新田源氏の正統な後継者」という高貴なアイデンティティとの間の、耐え難い葛藤の中に求めることができます。横瀬氏によって与えられた「当主」という役割は、その役割が虚構であるという残酷な現実を、日々彼に突きつけるものでした。この引き裂かれた自己認識が、成長するにつれて耐え難いものとなり、現実の圧倒的な権力差を度外視した、無謀ともいえる決起へと彼を駆り立てていったのです。

第四部:享禄の変 ― 最後の抵抗と最期

傀儡として生きることを良しとしなかった岩松昌純の鬱屈した思いは、ついに爆発の時を迎えます。それは、彼の生涯を閉じる、最後のそして最も悲劇的な抵抗でした。

決起と密計の露見

享禄2年(1529年)、昌純はついに、当時横瀬家の当主として権勢を振るっていた横瀬泰繁(やすしげ)を討ち、岩松家の実権を取り戻すための陰謀を企てました 1 。泰繁は、父・尚純を隠居に追い込んだ「明応の乱」の主導者・成繁(景繁)の後を継いだ人物です。

しかし、この主家復興を賭けた密計は、実行に移される前に泰繁の知るところとなってしまいます 2 。城内における情報網や家臣団の掌握において、昌純は泰繁に全く太刀打ちできなかったことがうかがえます。彼の周囲は、すでに泰繁の目と耳によって固められていたのです。

金山城の攻防と最期

計画の露見を察知した横瀬泰繁は、昌純に反撃の猶予を与えませんでした。彼は先手を打って兵を動かし、金山城内にいる昌純に攻撃を仕掛けます 2 。

金山城は、実城(みじょう)と呼ばれる本丸を中心に、複数の曲輪(くるわ)や虎口(こぐち)、そして尾根を断ち切る巨大な堀切(ほりきり)などが巧妙に配置された、当代随一の山城でした 33 。しかし、その鉄壁の防御機能は、あくまで外部からの敵に対して備えられたものです。城内の兵力、物資、そして人心の大部分を掌握する横瀬泰繁が「内部の敵」と化した時、昌純が立てこもる実城は、もはや難攻不落の要塞ではなく、逃げ場のない巨大な「籠」と化してしまいました。自らが城主であるはずの城で、彼は逆に追い詰められていったのです。

戦いの結末は、火を見るより明らかでした。昌純に味方する勢力はほとんどなく、抵抗も虚しく、彼は泰繁の軍勢によって殺害された、あるいは追い詰められて自害したと伝えられています 1 。文明17年(1485年)に生を受けてから45年、悲劇的な生涯でした 1 。この事件は「享禄の変」と呼ばれ、岩松氏による最後の組織的抵抗が潰えた瞬間であり、下剋上が暴力によって最終的に完成したことを意味します 13 。

なお、昌純の没年および事件の発生年については、享禄2年(1529年)とする説 1 が一般的ですが、史料によっては享禄元年(1528年) 12 や享禄3年(1530年) 3 とする記述もあり、若干の異同が見られます。

同時代の関東情勢との連関

昌純が命を落とした「享禄の変」は、孤立した事件ではありませんでした。当時、関東全体が「関東享禄の内乱」と呼ばれる大きな混乱の渦中にあったのです 16 。下総国古河を本拠とする古河公方家では足利晴氏とその父・高基が、そして関東の武士を束ねるべき関東管領・山内上杉家では上杉憲寛と憲政が、それぞれ家督を巡って激しい内紛を繰り広げていました 16 。

このような関東の二大勢力の内部抗争は、上野国の一国人領主である岩松家の内紛にまで介入する政治的・軍事的な余力を、彼らから完全に奪っていました。昌純の決起は、この権力の空白を好機と見たものだったのかもしれません。しかし、結果的には、彼の行動を支持し、後ろ盾となる勢力はどこにも存在しませんでした。関東の支配者たちが自らの争いに明け暮れる中で、岩松家の当主が家臣に殺害されるという事件は、黙認され、事実上追認されることになったのです。昌純の悲劇は、地方の権力闘争が、中央の権威の失墜によっていかに容易に正当化されてしまうかを示す、冷徹な歴史の証明でもありました。

第五部:下剋上の完成とその後

岩松昌純の死をもって、主家と家臣の長きにわたる暗闘は終結しました。それは、一つの名門の事実上の滅亡と、新たな戦国大名家の誕生を意味していました。

岩松氏の完全な傀儡化と終焉

昌純を討ち取った横瀬泰繁は、すぐさま岩松家を断絶させることはしませんでした。彼は、昌純の子(一説には弟)とされる岩松氏純を、新たな当主として擁立します 1 。これは、下剋上を完成させた後もなお、「岩松」という名門の家名に、利用価値が残されていたことを示しています。しかし、もはやその権威は完全に形骸化しており、氏純は父や兄以上に無力な傀儡でした。

伝えられるところによれば、その氏純もまた横瀬氏からの絶え間ない圧迫に耐えかね、ついには自害に追い込まれたとされています 4 。これをもって、上野国に君臨した戦国領主としての岩松氏は、事実上滅亡しました。

その後、岩松氏の血筋は、豊臣秀吉による天下統一後に関東に入部した徳川家康に拝謁する機会を得ます。しかし、与えられたのは新田郡市野井村にわずか20石という、名門の末裔としてはあまりに寂しい「捨て扶持」でした 20 。江戸時代を通じて、彼らが大名に返り咲くことはなく、一旗本として細々と家名を保つに留まったのです。

由良氏の誕生と戦国大名への道

一方、下剋上を完成させた横瀬氏は、新たな時代を力強く歩み始めます。昌純を討った泰繁の子・成繁の代になると、彼らは大きな転換点を迎えます。新田氏ゆかりの地名である「由良郷」にちなみ、その姓を「横瀬」から「由良(ゆら)」へと改めたのです 17 。

この改姓は、単なる名前の変更ではありません。それは、旧主・岩松氏の家臣という過去の立場から完全に決別し、独立した戦国大名としての新たなアイデンティティを内外に宣言する、極めて重要な政治的行為でした。由良氏と名乗ることで、彼らは新田氏に比肩する権威を手に入れ、戦国大名として認知されるに至ります 19 。以後、由良氏は、北の上杉、西の武田、南の北条という強大な勢力に囲まれながらも、難攻不落の金山城と巧みな外交術を駆使して、激動の戦国乱世をたくましく生き抜いていくことになります 18 。

【表2:主要登場人物と関係図】

|

氏名 |

所属 |

世代 |

昌純との関係 |

主な事績 |

生没年 |

|

岩松 家純 |

岩松氏(礼部家) |

祖父の代 |

祖父 |

金山城築城を命じ、横瀬氏を重用。礼部家を率いて岩松氏を統一 4 。 |

1409-1494年 12 |

|

岩松 尚純 |

岩松氏 |

父 |

父 |

連歌に秀でた文人当主。明応の乱で横瀬氏に敗れ、強制隠居させられる 11 。 |

1461-1511年 12 |

|

岩松 昌純 |

岩松氏 |

本人 |

- |

傀儡当主として擁立されるも、成長後に抵抗。享禄の変で横瀬泰繁に討たれる 1 。 |

1485-1529年 1 |

|

岩松 氏純 |

岩松氏 |

子または弟 |

子または弟 |

昌純の死後に擁立された最後の傀儡当主。後に自害したと伝わる 1 。 |

不詳 |

|

横瀬 国繁 |

横瀬氏 |

曾祖父の代 |

- |

岩松家宰。家純の命で金山城の築城を指揮し、横瀬氏の権力基盤を築く 9 。 |

不詳 |

|

横瀬 成繁(景繁) |

横瀬氏 |

祖父の代 |

- |

明応の乱(屋裏之錯乱)を主導。尚純を追放し、昌純を傀儡として擁立する 3 。 |

不詳 |

|

横瀬 泰繁 |

横瀬氏 |

父の代 |

- |

享禄の変を主導し、抵抗した昌純を殺害。下剋上を完成させる 2 。 |

不詳 |

|

由良 成繁 |

由良(横瀬)氏 |

同世代 |

- |

泰繁の子。由良に改姓し、横瀬氏を独立した戦国大名へと飛躍させる 17 。 |

1506-1578年 18 |

歴史の皮肉:菩提寺「岩松寺」の建立

永禄2年(1560年)、下剋上を成し遂げ、由良氏として新たな道を歩み始めた彼らは、太田市に「岩松寺(がんしょうじ)」という寺を建立します 42 。寺の由緒によれば、この寺は由良氏が滅ぼした旧主・岩松氏一族の菩提を弔うために建てられたとされています 42 。主家を滅ぼした側が、その犠牲者のための菩提寺を建立する。この一見すると矛盾した行為の裏には、戦国武将の極めて高度な政治的計算が隠されていました。

この建立には、複数の意図があったと考えられます。第一に、非業の死を遂げた者の怨霊を恐れる、当時の人々の篤い信仰心に応える「怨霊鎮魂」です。旧主一族の霊を丁重に弔うことで、祟りを防ぎ、自らの新たな支配体制の安泰を図るという宗教的な目的がありました 43 。第二に、下剋上という暴力的な権力奪取の事実を、「慈悲深い」行為によって糊塗し、自らの支配の正当性を領民や周辺勢力にアピールする「プロパガンダ」としての役割です。そして第三に、岩松氏の祭祀を自らが引き継ぐことで、岩松氏が持っていた「新田源氏」以来の伝統と権威をも、間接的に自らのものとして継承したことを示す「権威の継承儀式」という側面です。岩松寺の存在は、由良氏が単なる簒奪者ではなく、この地を治めるにふさわしい正統な後継者であることを主張するための、巧みな政治的装置として機能したのです。

終章:岩松昌純が歴史に刻んだもの

岩松昌純の生涯を振り返る時、我々は彼の最後の抵抗を、単に現実を見ない無謀な賭けであったと断じるべきではないでしょう。彼の行動は、結果として一族の滅亡を決定的にしたかもしれませんが、それは同時に、家臣の操り人形として生きることを良しとしない、名門武家の当主としての最後の矜持を示すものでした。

昌純の悲劇は、戦国時代という時代の本質を凝縮しています。すなわち、「家格」や「血筋」といった中世的な旧来の権威が、「実力」という新たな価値観によって容赦なく覆されていく、過渡期の象徴的な出来事でした。彼の死は、関東の地における旧勢力の完全な退場と、由良氏のような国人層から成り上がった新興勢力による、新たな秩序の時代の幕開けを告げる号砲となったのです。

彼の物語は、決して過去のものではありません。現在、群馬県太田市には、父・尚純とともに眠る昌純の墓所とされる「尚純萩公園」や、皮肉な運命を物語る「岩松寺」、そして彼が最期の時を迎えた「金山城跡」が、歴史の証人として静かに佇んでいます 25 。これらの史跡は、岩松昌純という一人の武将が生きた時代の記憶を現代に伝え、彼の悲劇的な生涯を我々に語りかけています。その物語は、権力と人間性の相克、そして時代の大きな変化の中で翻弄される個人の運命という、時代を超えた普遍的なテーマを内包しているのです。

引用文献

- 岩松昌純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%BE%E6%98%8C%E7%B4%94

- 武家家伝_横瀬氏(詳細ペ-ジ) http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yokose_k2.html

- 武家家伝_由良氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yura_k.html

- 武家家伝_岩松氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/iwama_k.html

- 享徳の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 享徳の乱と長享の乱 | 関東と吾妻の歴史 https://denno2488.com/%E5%90%BE%E5%A6%BB%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%81%A8%E9%95%B7%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1/

- 足利氏と上杉氏の対立。 関東戦国時代の幕開け https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/2shou/2shou_2/2shou_2.html

- 金山城 - 日本100名城ガイド https://www.100finecastles.com/castles/kanayamajo/

- 太田金山城 http://amef.eco.coocan.jp/r2siro-kanayamajo.html

- Category:1485年生 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/Category:1485%E5%B9%B4%E7%94%9F

- 太田金山城 | 戦国の美 https://sengokubi.com/kanayama-castle/

- 金山城略年表 - 太田市ホームページ(文化財課) https://www.city.ota.gunma.jp/page/4142.html

- 関連資料 - 妙印尼輝子 https://www.myouinniteruko.com/document.html

- 松陰私語(しよういんしご)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E9%99%B0%E7%A7%81%E8%AA%9E-3037365

- 新田荘ゆかりの文化財 - 太田市観光物産協会 https://www.ota-kanko.jp/recommend/ichiran/c04/

- 関東享禄の内乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E4%BA%AB%E7%A6%84%E3%81%AE%E5%86%85%E4%B9%B1

- 横瀬氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E7%80%AC%E6%B0%8F

- 由良成繁 ゆらなりしげ - 坂東武士図鑑 https://www.bando-bushi.com/post/yura-narishige

- 由良成繁 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B1%E8%89%AF%E6%88%90%E7%B9%81

- 岩松氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%BE%E6%B0%8F

- 岩松(新田)家 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/koutai/iwamatu.htm

- 岩松氏(いわまつうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B2%A9%E6%9D%BE%E6%B0%8F-1147204

- 『太平記』における岩松経家一族の考察 https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00008966/13_knr_10_kono.pdf

- 古河公方・足利成氏 |昔の出来事(8) | 菅田山 光得寺 https://koutokuji.ashikaga.org/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9%E3%83%BB%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%88%90%E6%B0%8F%E3%80%80%E8%B6%B3%E5%88%A9%E3%81%AE%E6%98%94-8/

- 岩松尚純夫妻の墓 - 太田市ホームページ(文化財課) https://www.city.ota.gunma.jp/page/4509.html

- 紙本墨画岩松尚純像 - 太田市ホームページ(文化財課) https://www.city.ota.gunma.jp/page/4381.html

- 太田市 – 日本200名城バイリンガル (Japan's top 200 castles and ruins) https://jpcastles200.com/tag/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%B8%82/

- 岩松尚純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%BE%E5%B0%9A%E7%B4%94

- 横瀬氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A8%AA%E7%80%AC%E6%B0%8F

- まんが太田の歴史・由良氏の活躍 - 太田市ホームページ(文化財課) https://www.city.ota.gunma.jp/page/4257.html

- 武家家伝_横瀬氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yokose_k.html

- 難攻不落の金山城と由良氏…上杉、北条、武田の狭間で生き延びた一族 | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8810

- 金山城の見所と写真・2000人城主の評価(群馬県太田市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/45/

- まんが太田の歴史・岩松氏と金山築城 - 太田市ホームページ(文化財課) https://www.city.ota.gunma.jp/page/4131.html

- 金山城の歴史と見どころを紹介/ホームメイト - 刀剣ワールド東京 https://www.tokyo-touken-world.jp/eastern-japan-castle/kanayamajo/

- 金山城の歴史 - 太田市観光物産協会 http://www.ota-kanko.jp/cms/wp-content/uploads/2017/02/kanayamajou.pdf

- 上野金山城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/kouzukekanayama.htm

- 上杉謙信撃退も納得!「金山城」は石垣堅固な巨大山城【群馬・太田市】 | 時々、旅に出る - 関東近郊 https://tokitabi.blog/remains/gunma2211-kanayamajo/

- 岩松氏純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%BE%E6%B0%8F%E7%B4%94

- 岩松守純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%BE%E5%AE%88%E7%B4%94

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%BE%E5%AE%B6%E7%B4%94

- 岩松寺(群馬県韮川駅)のアクセス・お参りの情報 (曹洞宗) - ホトカミ https://hotokami.jp/area/gunma/Hkttm/Hkttmtr/Dappm/44577/

- 武将と寺院のつながり/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/69035/

- 由来・歴史|大本山 増上寺 https://www.zojoji.or.jp/info/history.html

- 岩松尚純夫妻の墓 市指定史跡(太田市) - 群馬県の観光スポット・旅行・温泉・地域情報[WEB群馬] http://www.webgunma.com/421/