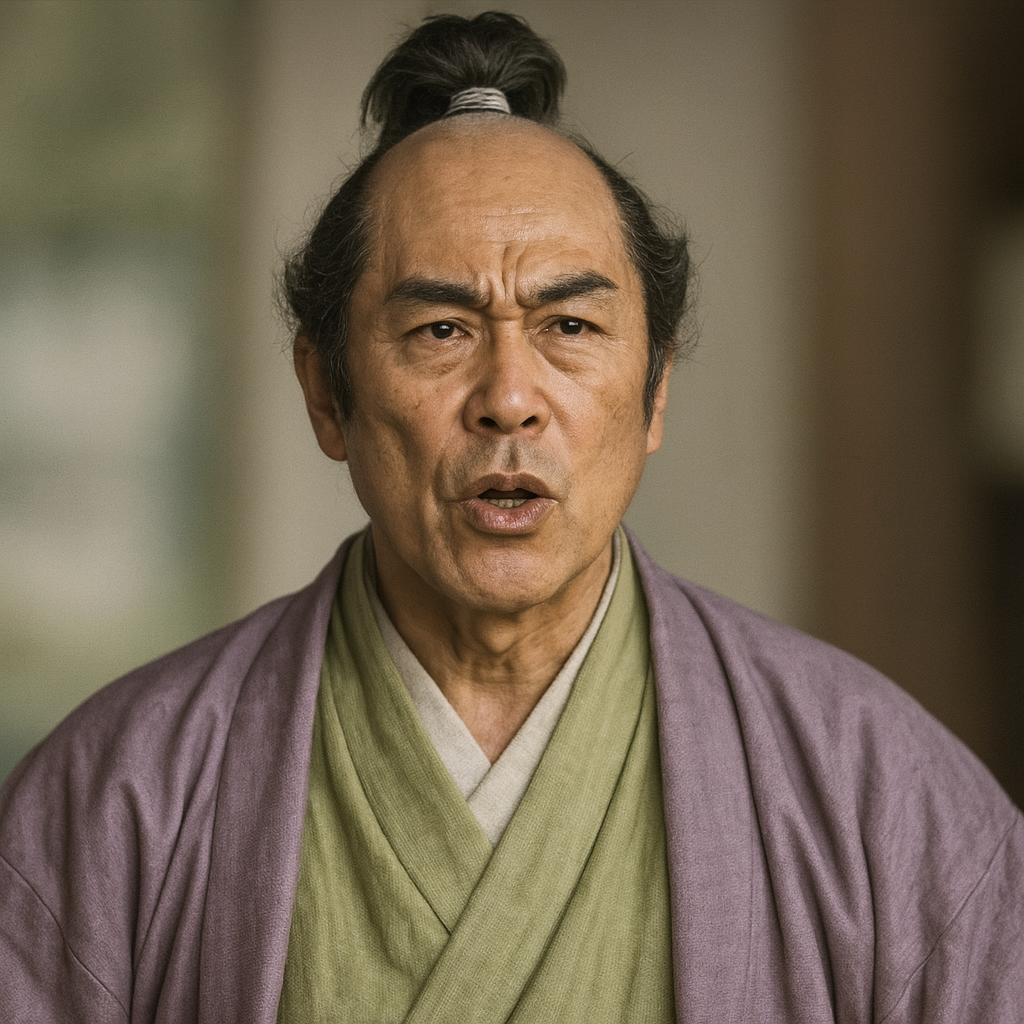

平岡房実

平岡房実は戦国伊予の武将。衰退する河野氏の執政として、智勇と政略で主家を支えた。その死後、河野氏は滅亡へ向かうが、一族は存続した。

伊予の巨柱:戦国武将・平岡房実の生涯と時代

序章:乱世に屹立する伊予の将、平岡房実

戦国時代の伊予国(現在の愛媛県)は、守護大名・河野氏の権威が著しく揺らぐ、まさに「内憂外患」の渦中にあった。度重なる家臣団の離反や一族間の内紛が国内を疲弊させる一方で 1 、国外からは西に豊後の大友氏、南に土佐の一条氏、そしてその勢力を継承・拡大した長宗我部氏、さらには瀬戸内海を挟んで中国地方の毛利氏といった強大な勢力が、伊予の支配権を巡って絶えず侵攻と干渉を繰り返していた 4 。

このような主家の衰退と権力の真空化という、地方豪族にとっては存亡の危機であると同時に、千載一遇の好機ともいえる状況下で、一人の武将がその類稀なる才覚を以て歴史の表舞台に躍り出た。その人物こそ、本報告書が主題とする平岡房実(ひらおか ふさざね)である。

永正10年(1513年)に生を受け、元亀3年(1572年)に没するまでの生涯において 6 、房実は当初、伊予国浮穴郡の一領主に過ぎなかった。しかし、その傑出した智勇と政治的手腕を見込まれ、衰亡しつつあった河野氏の「執事」として抜擢されると 8 、瞬く間に家中の中枢を掌握。内においては反乱分子を鎮定し、外においては侵攻してくる敵対勢力を撃退するなど、文字通り主家の命脈を保つための中心的存在として八面六臂の活躍を見せた。

平岡房実の台頭は、彼個人の非凡な能力を証明するものであると同時に、逆説的に、主家である河野氏の統治機能が末期的な状況にあったことの最も明確な指標でもあった。中央集権的な権威が確立されていれば、一人の家臣がこれほどまでに軍事・政治の両面で絶大な影響力を持つことはあり得ない。房実は、河野氏にとっての「最後の防波堤」であると同時に、その構造的脆弱性を象徴する存在でもあったのである。本報告書は、史料を丹念に読み解き、この平岡房実という人物の生涯を、その出自、権力基盤、政治・軍事両面での活動、そして彼の一族が辿った運命に至るまで、多角的に分析し、その歴史的実像に迫ることを目的とする。

第一章:平岡氏の出自と権力基盤の形成

平岡房実という傑出した個人の活動を理解するためには、まず彼が依拠した権力基盤、すなわち平岡一族の成り立ちと、その本拠地であった荏原城の戦略的重要性を把握することが不可欠である。

平岡氏の台頭

平岡一族の正確な出自については、残念ながら詳細な記録が乏しく不明な点が多い 6 。しかし、断片的な史料から、彼らが15世紀後半の文明年間(1469年~1486年)頃から、伊予国中部の伊予郡および浮穴郡一帯で急速に勢力を拡大した新興の国人領主であったことが確認できる 9 。この地域は、古くからの土着勢力である土岐氏などが支配していたが、平岡氏はこの土岐氏らを軍事的に駆逐、あるいは政治的に併呑することにより、着実に自らの支配領域を確立していった 9 。この過程は、旧来の権威が揺らぐ中で、実力を持つ者が新たな支配者として台頭していく戦国時代の典型的な下克上の様相を呈している。

本拠・荏原城の戦略的価値

平岡氏の権力の中核を成したのが、その居城である荏原城(えばらじょう)、別名「平岡城」であった 6 。この城は、現在の松山市恵原町に位置し、その立地と構造から平岡氏の戦略思想を読み取ることができる。

荏原城は、高さ約5メートルに及ぶ堅固な土塁と、幅の広い水堀によって四方を囲まれた、東西約130メートル、南北約120メートルの典型的な方形単郭の平城である 10 。発掘調査や現存する遺構から、四隅には物見や防御の拠点となる櫓が建てられていたと推察され、特に南西隅には櫓台の基礎とみられる石積みが確認されている 12 。築城年代は定かではないが、南北朝時代の建武2年(1335年)の軍忠状に「会原城」としてその名が見えることから、その歴史は古く、平岡氏が入城する以前からこの地の重要拠点であったことがわかる 12 。

この城の持つ戦略的価値は、その地理的条件に集約される。荏原城は、河野氏の本拠地である湯築城(道後)が広がる松山平野の南縁に位置し、南方の山間地帯、特に土佐国へと通じる土佐街道を押さえる交通の要衝にあった 14 。この立地は、二つの重要な意味を持っていた。

第一に、主家である河野氏を防衛する「南の防壁」としての役割である。当時、河野氏にとって大きな脅威となっていたのは、南伊予の宇都宮氏や、土佐から侵攻してくる一条氏・長宗我部氏であった。荏原城は、これらの勢力が松山平野へ侵入する際の第一の障害となる最前線基地であった。

第二に、平野部と山間部の結節点を支配することによる、経済的・軍事的影響力の確保である。荏原城の周辺は、農業生産力の高い平野部であり、ここを掌握することは平岡氏の経済的基盤を強固にした。同時に、背後に控える久万山地域は、大野氏をはじめとする独立性の高い国人領主が割拠する、いわば「反抗の温床」ともいえる地域であった 9 。荏原城は、この久万山地域への睨みを利かせ、その動向を監視・牽制するための拠点でもあったのである。

このように、荏原城が防御一辺倒の山城ではなく、支配と交通の便に優れた平城であるという事実は、平岡氏の戦略が、単なる防衛に留まらず、経済基盤の掌握と周辺勢力の牽制という、より積極的で多角的な領域支配を目指していたことを物語っている。平岡房実の後の目覚ましい活躍は、彼個人の資質もさることながら、先代から受け継いだこの戦略的に優れた本拠地の存在が、その大きな前提となっていたと言えるだろう。

第二章:河野氏の執政者として ― 房実の政治的手腕

平岡房実は、勇猛な武将としてのみならず、卓越した政治家・外交家としての顔も併せ持っていた。彼の真価は、衰退する主家・河野氏の内部に入り込み、その権力構造を巧みに利用しながら、自らの影響力を確立していった点にある。

家中における権力掌握

房実は、その実力を河野氏の当主(通宣あるいはその後の通直)に認められ、家中の最高執行責任者である「執事」や、重要政務を司る「奉行人」に任じられた 8 。これは、元々浮穴郡の一国人に過ぎなかった彼にとっては、異例の大抜擢であった。この事実は、当時の河野氏が、家中の度重なる内紛や反乱を収拾するために、旧来の家臣団の序列を越えて、実力本位で人材を登用せざるを得ないほどに、その統治能力が麻痺していたことを示している。

彼の政治的権能は、単なる名目上のものではなかった。『予陽河野家譜』によれば、弘治4年(1558年)2月12日、「平岡大和守房実之役所」において、三島神社の造営物を巡る大祝(おおほうり)家と神大夫(じんだゆう)の間の訴訟について、理非の決断が下されたという記録が残っている 17 。これは、房実が自身の役所(政務所)で、領内の重要な紛争に対する司法権・行政権を行使していた動かぬ証拠であり、彼が単なる軍事司令官ではなく、河野領の実質的な統治者の一人として機能していたことを物語っている。

巧みな姻戚政策による同盟網の構築

房実の政治的手腕が最も顕著に表れているのが、政略結婚を駆使した同盟ネットワークの構築である。彼は、自らの娘や子息を戦略的に周辺の有力者と縁組させることで、自らの勢力圏を固め、敵対勢力を牽制する盤石な体制を築き上げた 6 。その主な例を以下に示す。

|

相手方氏名 |

所属・拠点 |

房実との関係 |

戦略的意図・効果 |

|

大野利直 |

浮穴郡・久万大除城主 |

娘婿 |

長年の宿敵であった大野氏を懐柔し、背後(南方)の脅威を緩和 6 |

|

村上景親 |

伊予水軍(能島村上氏一族か) |

娘婿 |

瀬戸内海の制海権を握る村上水軍との連携を確保し、兵站・情報網を強化 6 |

|

出渕氏 |

不明(伊予国内の国人) |

姻戚 |

周辺国人との連携を強化し、自らの支配基盤を安定化 6 |

|

津々喜谷氏 |

喜多郡 |

姻戚(子息が養子に) |

河野氏の影響力が及びにくい南伊予の喜多郡方面への影響力を拡大 18 |

特に注目すべきは、長年の宿敵であった久万の大野利直との縁組である。両者は浮穴郡の覇権を巡って激しい軍事衝突を繰り返した間柄であったが 9 、この政略結婚によって一時的な和睦が成立する。これは、外敵(土佐一条氏など)の脅威が増大する中で、内輪の争いを止揚し、一致して国難にあたるという、房実の現実的かつ大局的な判断の表れであった。

家督問題への介入と権力基盤の確立

房実の権力が決定的なものとなったのは、河野氏の家督相続を巡る内紛への介入であった。河野通宣の死後、あるいはその晩年、家中は来島城主・村上通康を推す勢力と、それに反発する旧来の家臣団との間で分裂していた 20 。村上通康は、強力な来島水軍を背景に河野氏の婿として権勢を振るっていたが、その急進的な台頭は多くの譜代家臣の反発を招いていた 21 。

この権力闘争の機に乗じ、房実は能島村上氏との深い関係(娘が村上景親に嫁ぎ、能島当主・村上武吉の母も平岡一族の出身とされる 20 )を背景に、幼い牛福丸(後の河野通直)を新たな当主として擁立する運動の中心人物となった 20 。この画策は成功し、房実は幼君の事実上の後見人として、河野家の家政を名実ともに主導する立場を確立したのである 8 。永禄10年(1567年)前後に彼が発給した文書が数多く残されているのは 9 、彼が「河野牛福代理者」として公式な権限を行使していたこの時期の活動の活発さを物語っている。

房実の権力は、主君から与えられた「執事」という形式的な地位と、彼自身が築き上げた軍事力と姻戚ネットワークという実質的な権力基盤の二重構造によって支えられていた。彼はまず自らの地盤を固め、その実力を背景に主家の内政に深く介入し、最終的には主家の権威そのものを自らの権力強化のために利用した。これは、忠臣という一面的な評価では捉えきれない、戦国乱世の有力家臣が示した極めて戦略的な生存・発展の様式であった。

第三章:智勇兼備の武将 ― 房実の軍事的功績

平岡房実は、優れた政治家であると同時に、戦場においては「智勇兼備」と評されるにふさわしい武将であった。彼の軍事的功績は、主家に対する反乱を鎮圧する国内平定戦と、隣国からの侵略を食い止める対外防衛戦の二つに大別される。

節1:国内の平定

和田通興の乱(天文23年 / 1554年)

房実の武将としての評価を決定づけた戦いの一つが、岩伽羅(いわがら)城主・和田通興の反乱鎮圧である。近年、武威を誇り主家である河野氏を侮るようになった和田氏に対し、当主・河野通宣は房実にその討伐を命じた 3 。

この戦いで房実が見せた戦術は、彼の智将としての一面を如実に示している。天文23年9月、房実はまず主力部隊を田窪(現在の東温市田窪)の林中に潜ませ、少数の部隊を囮として岩伽羅城へ向かわせた 3 。敵の小勢を侮った和田通興の嫡男は、好機と見て城から打って出て、敗走を装う囮部隊を深追いした。敵が伏兵の待つ地点まで十分に引き寄せられたのを見計らい、房実は潜ませていた主力を一斉に蜂起させ、和田軍の前後を寸断し、その退路を絶った。完全に包囲され、混乱に陥った和田軍は壊滅し、嫡男は自害に追い込まれた 3 。

房実はこの勝利の勢いを駆って、即座に手薄になった岩伽羅城を攻め立てた。当主の通興は城を捨てて逃亡を図るも、平岡軍の執拗な追撃を受け、山之内(現在の東温市山之内)で自害し、反乱は完全に鎮圧された 3 。この一連の戦いは、寡兵を以て巧みな戦術で大軍を破るという、戦国時代の戦いの妙を体現するものであり、房実の軍事的名声を伊予国中に轟かせる結果となった。

大野利直との抗争

一方で、房実の軍事活動は、常に主家のための戦いであったわけではない。姻戚関係を結んだ久万大除城主・大野利直とは、浮穴郡の覇権を巡って長年にわたり熾烈な抗争を繰り広げた 9 。

この対立は、平岡氏の一党である戒能氏を大野利直が攻撃したことに端を発するとされる 19 。また、天文22年(1553年)には、逆に大野氏が平岡氏の支城である花山城を攻め落とすなど 3 、一進一退の攻防が続いた。これらの戦いは、房実が単に主家の忠実な家臣であるだけでなく、自らの領土と勢力を拡大・維持するために、地域のライバルと生存をかけた競争を繰り広げる、独立した「戦国領主」としての一面を持っていたことを明確に示している。最終的には河野氏の仲裁や、土佐長宗我部氏という共通の脅威の台頭により両者は和睦に向かうが 8 、この抗争は伊予中部の複雑な勢力関係を象徴する出来事であった。

節2:対外防衛戦

房実の軍事的役割は、自身の領地を巡る局地的な戦いから、やがて伊予国全体の防衛を担う、より大規模なものへと拡大していく。

宇都宮豊綱との戦い(永禄10年 / 1567年頃)

当時、南伊予の大洲城主であった宇都宮豊綱は、土佐の一条兼定と結び、河野領への侵攻を開始した。この伊予国の存亡をかけた危機に際し、房実は河野軍の主力として出陣。同じく河野氏の重臣であり、来島水軍を率いる村上通康と連携し、この連合軍の迎撃にあたった 6 。

永禄10年3月頃には、平岡・村上連合軍は宇都宮方の諸城を次々と攻略し、4月には大洲の北方にある上須戒城を奪取するなど、戦いを優位に進めた 24 。この戦いは、陸の平岡軍と海の村上水軍が一体となって大規模な侵攻を食い止めるという、河野氏の総力を挙げた防衛戦であった。その中で房実が陸上部隊の事実上の総司令官として機能したことは、彼が伊予国全体の軍事を担う存在へと成長していたことを示している 26 。

この戦いを通して見えてくるのは、衰退した河野氏の当主に代わり、房実と村上通康という陸と海の二大実力者が、事実上の「共同防衛体制」を構築して国難に対処していたという実態である。名目上の主君である河野氏の権威の下で、軍事の実務は房実と通康が分担して遂行するという、権限委譲が行われていたのである。

第四章:房実の死と平岡一族の流転

元亀3年(1572年)、伊予国を支え続けた巨柱、平岡房実はその波乱の生涯を閉じた 6 。彼の死は、単に有能な武将が一人この世を去ったという以上の意味を持っていた。それは、伊予国における対立と協調の微妙なパワーバランスを維持していた「重し」が失われたことを意味し、河野氏と平岡一族は、天下統一へと向かう時代の巨大な奔流に抗する術を失い、急速に解体へと向かっていくことになる。

後継者たちの苦闘と落城

房実の死後、家督は長男の平岡通資(みちすけ)が継承したが、彼は早世してしまう 8 。そのため、その弟である平岡通倚(みちより)が新たな荏原城主となった 8 。通倚もまた、父・房実に似て武略に長けた英明な武将であったと伝えられている 8 。彼は父の遺志を継ぎ、伊予に侵攻してくる土佐の長宗我部元親の軍勢と各地で激戦を繰り広げた 9 。

しかし、房実という絶対的な指導者を失った伊予国の結束は弱まり、長宗我部元親による四国統一事業の圧力は日増しに強まっていた。そして天正13年(1585年)、時代の趨勢は決定的な転換点を迎える。天下統一を目指す豊臣秀吉が、毛利輝元を総大将とする大軍を四国へ派遣したのである(四国征伐)。小早川隆景率いる毛利軍の圧倒的な物量の前に、伊予の諸城は次々と降伏。河野氏の当主・通直が籠る湯築城も開城を余儀なくされ、通倚が守備していた荏原城もまた、主家と運命を共にし、落城した 5 。ここに、平岡氏による荏原城支配の歴史は幕を閉じた。

最後の蜂起と一族のその後

豊臣政権下で伊予国は小早川隆景に与えられ、河野氏は大名としての地位を完全に失った。しかし、平岡一族の戦いはまだ終わらなかった。

慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発。伊予の新領主であった加藤嘉明が徳川家康に従って東上し、領国が手薄になった隙を突いて、房実の子であり通倚の弟にあたる平岡直房(なおふさ、通称:善兵衛)が、西軍に与した毛利氏の支援を受けて蜂起した 1 。彼は旧臣らを集めてかつての居城・荏原城に立てこもり、旧主・河野氏の再興という、最後の夢に賭けたのである 10 。

この蜂起は、関ヶ原における西軍の敗北という報によって、毛利軍が伊予から撤退したことで、軍事的には完全に失敗に終わった。再興の夢は潰え、荏原城は今度こそ完全に廃墟となった 11 。この戦いは、軍事的には無謀であったかもしれないが、房実の代に培われた主家・河野氏への強固な忠誠心が、その子らの世代にまで確かに受け継がれていたことの証左であり、平岡氏が体現した武士の精神の最後の輝きであったと言える。

戦後、平岡一族は毛利氏を頼って安芸国竹原へと移り住んだ 9 。その後、関ヶ原の戦いの結果、毛利氏が防長二国(現在の山口県)に減封されると、平岡氏もそれに従って移住。毛利家の家臣として大島郡和佐村に所領を与えられ、武士としての家名を幕末まで存続させた 8 。一族は滅びることなく、主家を変えて生き延びたという事実は、彼らが武士としての価値を高く評価されていたことを示している。房実の子・通倚の墓は、彼が戦った地である松山市の浄瑠璃寺に、今も静かに祀られている 9 。

終章:平岡房実の歴史的評価

平岡房実の生涯を総括するにあたり、彼を単に「河野氏の忠臣」という一面的な言葉で評価することは、その歴史的実像を見誤ることに繋がるだろう。彼は、戦国乱世という激動の時代が生んだ、極めて多角的かつ複雑な貌を持つ人物であった。

第一に、彼は主家の危機に乗じて勢力を拡大した、抜け目のない「戦国領主」であった。伊予郡・浮穴郡に確固たる地盤を築き、大野氏のような地域のライバルと時には戦い、時には結ぶことで、自らの権力基盤を確立した。

第二に、彼は巧みな外交戦略を駆使して、伊予国内外に広範な同盟ネットワークを築き上げた、老練な「政治家」であった。姻戚関係を最大限に活用し、村上水軍や周辺国人を味方につけ、さらには主家の家督争いに介入して実権を掌握したその手腕は、戦国時代を生き抜くための高度な政治的嗅覚と実行力を示している。

そして第三に、彼は国難に際しては、その智勇の限りを尽くして敵と戦った「救国の将」であった。和田氏の反乱を見事な戦術で鎮圧し、宇都宮・一条連合軍の大規模な侵攻を村上通康と共に食い止めた功績は、彼の存在なくして河野氏の命運は遥かに早く尽きていたであろうことを物語っている。彼は、崩れゆく大船・河野丸を、その類稀なる手腕で必死に支え続けた「最後の巨柱」であった。

しかし、彼の強大すぎる存在そのものが、皮肉にも河野氏の自立的な統治能力の喪失を象徴していたこともまた事実である。房実という傑出した個人の能力に依存する統治体制は、彼の死と共にその脆弱性を露呈した。彼が築き上げた均衡は崩壊し、伊予の戦国時代は事実上の終焉を迎える。

平岡房実の生涯は、守護大名という旧来の権威が形骸化していく中で、一人の国人領主が実力でのし上がり、やがてその地域の命運そのものを一身に背負うに至るという、戦国時代のダイナミズムを凝縮した優れた一典型である。そして、その奮闘も空しく、やがて中央から押し寄せる天下統一という巨大な歴史の奔流に飲み込まれていく彼の物語は、戦国乱世の栄光と、そこに生きた人々の悲哀を、我々に強く訴えかけてくるのである。

引用文献

- 河野氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E6%B0%8F

- データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:3/59/view/14074

- 三 河野氏の衰退 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/62/view/7847

- 【愛媛県の歴史】戦国時代の"愛媛"では何が起きていた? 河野氏や長宗我部氏 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5t4fgIJ-M10

- 武家家伝_河野氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kono_k.html

- 平岡房実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%B2%A1%E6%88%BF%E5%AE%9F

- 平岡房實- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%B9%B3%E5%B2%A1%E6%88%BF%E5%AF%A6

- 伊予平岡氏の興亡|ねこ先生の郷土史 - note https://note.com/kidszemi/n/ne2e11de41389

- 戦国大名(平岡氏)の城跡 - FC2 https://kutani.web.fc2.com/ebara-castle.files/ebara-castle.htm

- 荏原城跡:四国エリア - おでかけガイド https://guide.jr-odekake.net/spot/14619

- 荏原城跡 - 松山市 https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kanko/kankoguide/rekishibunka/bunkazai/ken/ebarajou_ato.html

- 伊予荏原城 http://oshiro-tabi-nikki.com/ebara.htm

- 荏原城の見所と写真・100人城主の評価(愛媛県松山市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1850/

- 荏原城(愛媛県松山市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/8315

- 第四章 藩政時代の久万 https://www.kumakogen.jp/uploaded/attachment/9614.pdf

- 久谷の城跡 - FC2 https://kutani.web.fc2.com/kutani-siroato/kutani-siroato1.html

- 定成 https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/record/1494/files/AA12072864_2012_7-a19.pdf

- 中世伊予の山方領主と河野氏権力 - 愛媛大学教育学部 https://www.ed.ehime-u.ac.jp/~kiyou/2003/pdf36-1/2.pdf

- 第三章 大除城と大野氏 https://www.kumakogen.jp/uploaded/attachment/9613.pdf

- 伊予の越智氏と河野氏 ~ シリーズ:日本の歴史本を読んでみて - MyPhotoBlog https://robintousan.sakura.ne.jp/MyPhotoBlog/index.html?menu2017&MyList20171024.html

- 村上通康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E9%80%9A%E5%BA%B7

- 愛媛県史 年表(平成元年2月28日発行) - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/67/view/8389

- 一 大除城主大野氏の消長 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/62/view/7849

- 土佐一条氏が南伊予へ侵入、宇都宮豊綱が呼応とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E4%B8%80%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E3%81%8C%E5%8D%97%E4%BC%8A%E4%BA%88%E3%81%B8%E4%BE%B5%E5%85%A5%E3%80%81%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E8%B1%8A%E7%B6%B1%E3%81%8C%E5%91%BC%E5%BF%9C

- 毛利氏の伊予出兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%BC%8A%E4%BA%88%E5%87%BA%E5%85%B5

- 河野通宣 Kouno Michinobu - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/kouno-michinobu

- 平岡通倚とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B9%B3%E5%B2%A1%E9%80%9A%E5%80%9A