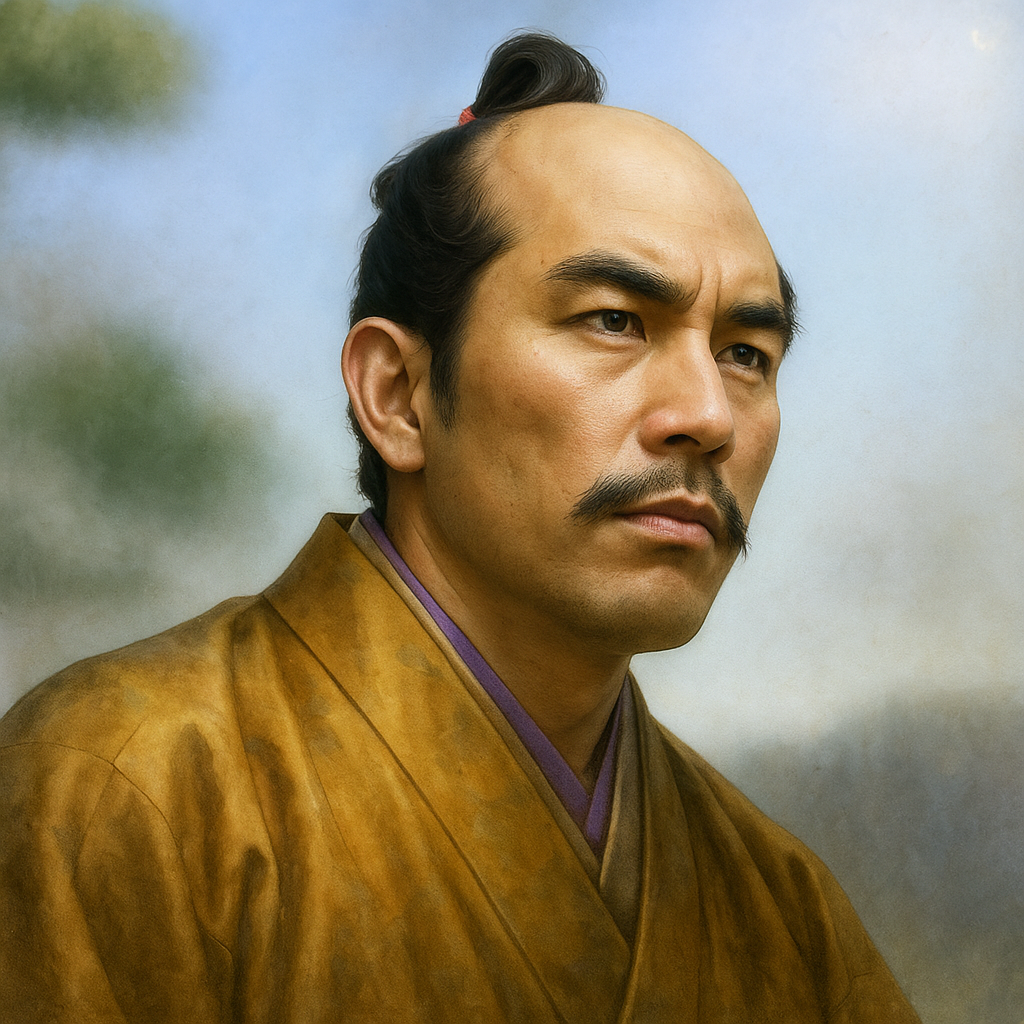

恵利暢堯

恵利暢堯は秋月家臣。秀吉の九州征伐時、偽の降礼使として赴き、抗戦不利を悟り主君に降伏を促すも勘気を蒙り自害。忠臣として後世に顕彰された。

戦国末期の忠臣、恵利暢堯の実像と悲劇

1. 序章:乱世に散った忠臣・恵利暢堯

本報告は、日本の戦国時代末期という激動の時代に、主家への忠義を貫きながらも悲劇的な最期を遂げた武将、恵利暢堯(えりのぶたか)の生涯と、その行動が持つ歴史的意義を詳細に明らかにすることを目的とする。ユーザーより提示された「秋月家臣。豊臣秀吉の九州征伐の際、偽の降礼使として秀吉のもとへ赴く。この時に抗戦の不利を悟り、主君・種実に降伏を促すが逆に勘気を蒙り、自害した」との概要 1 を出発点とし、現存する史料や伝承を基に、その人物像と運命を多角的に掘り下げる。

恵利暢堯が生きた戦国時代末期は、織田信長の死後、豊臣秀吉が天下統一事業を急速に推し進めていた時期にあたる 2 。秀吉にとって、西国、特に九州の諸大名は、天下統一を完成させる上で克服すべき存在であった。中でも、九州南部で強大な勢力を誇った島津氏や、これに与する諸勢力は「目の上の瘤」と見なされていた 2 。当時の九州は、大友氏、島津氏、龍造寺氏といった有力大名が互いに覇を競い、中央の政治動向とも複雑に絡み合いながら、一進一退の攻防を繰り広げていた。秋月氏は、このような群雄割拠の状況下で、巧みな戦略と武力によって勢力を拡大し、筑前国を中心に確固たる地位を築いていた武家であった 3 。

秀吉による九州平定の動きは、九州の諸勢力にとって、抗いがたい時代の大きなうねりであった。この天下統一という大義名分の下に展開される圧倒的な軍事力は、九州の諸大名に対し、「恭順か、滅亡か」という極めて厳しい選択を迫るものであった。この強大な外的圧力が、秋月家内部における戦略の対立、そして本報告の主題である恵利暢堯の悲劇へと繋がる直接的な要因となったのである。彼の運命は、個人の資質や忠誠心の問題に留まらず、秀吉の九州侵攻という歴史的背景と不可分に結びついている。

2. 恵利暢堯の人物像と秋月家

恵利暢堯は、通称を内蔵助(くらのすけ)といい、その諱は「暢堯(のぶたか)」と伝えられるが、一部資料では「のぶあき」との読みも見られる 2 。彼は、戦国大名・秋月種実(あきづきたねざね)に仕えた重臣であったと記録されている 1 。ウィキペディアの秋月氏の項目においても、主要家臣団の一人としてその名が挙げられており 7 、秋月家において重要な発言力と責任を担う立場にあったことが推察される。彼の具体的な出自や家柄に関する詳細な情報は、提供された資料からは多くを見出すことはできないが、「重臣」という呼称は、単なる一武将ではなく、家中における枢要な地位を占めていたことを示唆している。

主君である秋月種実は、秋月氏第16代当主であり 8 、その生涯は波乱に満ちていた。秋月氏は鎌倉時代にその起源を持つ古い家系である 3 。種実の父・秋月文種(種方とも)の代に、豊後の大友宗麟との抗争に敗れて父と兄の晴種が戦死し、幼少の種実は家臣に連れられて居城の古処山城を脱出、周防国の毛利元就を頼って落ち延びるという苦難を経験した 3 。しかし、その後、毛利氏の支援や秋月旧臣の結集を得て故郷に帰還し、大友軍を破って秋月氏の旧領をほぼ回復することに成功する 3 。さらに勢力を拡大し、筑前・筑後のみならず豊前の一部にまで影響力を及ぼし、最盛期には36万石とも称される広大な所領を有する戦国大名へと成長を遂げた 4 。この一度は滅亡の淵に立たされながらも、自力で家名を再興し、かつての勢力を凌駕するほどの成功を収めた経験は、種実の自信を形成し、後の困難な状況における判断にも影響を与えた可能性が考えられる。また、秋月氏は九州の雄、島津氏と盟約関係にあった 3 。

恵利暢堯が仕えたのは、このような劇的な成功体験を持つ主君であった。種実の過去の輝かしい戦歴、特に宿敵であった大友氏を幾度も打ち破った経験 4 は、彼に大きな自信を与えたであろう。しかし、その自信が、豊臣秀吉という新たな、そして桁違いの強大な敵に対する客観的な評価を曇らせ、恵利暢堯が提示した現実的な和平案を退ける一因となった可能性は否定できない。恵利の冷静な状況分析と、種実の(過去の成功に裏打ちされた)強気な姿勢との間には、埋めがたい認識の齟齬が生じていたのかもしれない。資料には「人間と言うのは つい、勢いを持つと 自分を客観的に 見れなくなるのでしょうか? 種実は、秀吉軍の情報を持たず、 その強大さを知らないまま、 秀吉軍と戦う事を決意します」との記述もあり 3 、種実の判断の危うさが示唆されている。

恵利暢堯が「重臣」であったとはいえ、彼の和平論が最終的に退けられた背景には、秋月家臣団内部の力学も影響していた可能性がある。他の主戦派の家臣たちの意見が優勢であったのか、あるいは種実自身の性格や、過去の成功体験への固執が強かったのか。スニペットには他の主要家臣として井田親氏、芥田悪六兵衛、内田実久などの名が列挙されているが 7 、彼らが九州征伐においてどのような立場を取ったかは詳らかではない。しかし、結果として恵利の進言が容れられず、彼が「臆病者とののしられた」 2 という事実は、家中で彼の意見が少数派であったか、あるいは種実の抗戦の決意が覆し難いほど固かったことを物語っている。一度は家を失いながらも再興を成し遂げたカリスマ的指導者である種実に対し、その決定に異を唱えることの困難さも想像に難くない。

3. 豊臣秀吉の九州征伐と恵利暢堯の使命

天正14年(1586年)12月1日、天下統一を目前に控えた豊臣秀吉は、九州の諸大名、特に島津氏の勢力を鎮圧するため、九州征伐を正式に発令した 2 。翌天正15年(1587年)1月には、総勢25万ともいわれる大軍が九州へ向けて進発し 2 、九州の地は緊張に包まれた。このような状況下で、秋月種実は、長年の盟友である島津氏との信義を重んじ、豊臣秀吉の軍勢に対して徹底抗戦する道を選択する 1 。この時点では、種実をはじめとする秋月家中の多くが、秀吉軍の真の恐ろしさ、その圧倒的な兵力と兵站能力を十分に認識していなかったとされている 3 。

秋月家の命運が風前の灯火となる中、種実は一計を案じる。表向きは秀吉に恭順の意を示す降伏の使者(降礼使)と称しつつ、実際には敵情を詳細に視察させるため、重臣の恵利暢堯を秀吉の本陣があった広島へ派遣することを決定した 2 。ユーザー提供情報にも「偽の降礼使」という言葉が見られるように、この使節の真の目的は、秀吉軍の実態を探ることにあった。

広島に赴いた恵利暢堯は、秀吉の仮陣において、その軍容を目の当たりにする。そこで彼が見たものは、想像を絶する規模の軍勢と、最新の装備、そして豊富な物資であった 2 。秀吉は意図的に恵利に対し、自軍の威容を見せつけたとされる 8 。この圧倒的な力の差を瞬時に悟った恵利は、「すでに恵利内蔵助はその役目は終わったと感じていた」 2 とされるほど、秋月家に勝ち目がないことを確信した。

しかし、恵利は単に圧倒されるだけではなかった。秀吉との謁見の場において、彼は驚くべき機転を発揮する。主君・種実は秀吉軍の先鋒として働くべく準備を進めており、太閤殿下(秀吉)の九州へのお着きを心待ちにしている、と堂々と言上したのである 2 。この殊勝な態度と堂々たる口上に、秀吉は感心したと伝えられる。「殊勝じゃ、恵利内蔵助」と述べ、自ら佩いていた一振りの太刀を恵利に授けたという 2 。さらに秀吉は、秋月家に対する破格の条件を提示する。もし島津氏と共に秀吉の配下となるならば、筑前・筑後の二国に加え、肥前の一部も併せて約100万石の所領を秋月氏に安堵するというものであった 2 。また、別の資料では、種実には筑前・筑後の二国を、そして恵利個人にも3万石を与えるという約束がなされたとも記されている 8 。

この恵利暢堯の広島への派遣は、秋月種実の戦略の一環であり、当初は全面降伏ではなく、情報収集とあわよくば有利な条件を引き出すための時間稼ぎが目的であった可能性が高い。「偽の降礼使」という表現が、その戦略的意図を明確に示している。しかし、恵利が持ち帰った情報は、種実の期待とは大きく異なるものであった。

秀吉が提示した100万石という破格の条件は、単なる懐柔策に留まらず、九州平定を迅速かつ有利に進めるための高度な戦略の一環であったと考えられる。当時、九州で大きな勢力を有していた秋月氏を早期に味方に引き入れることは、他の抵抗勢力、特に島津氏に対する心理的な圧力を格段に高める効果があった。戦わずして九州の主要な勢力を屈服させ、平定を早期に終結させる狙いがあったと見るべきであろう。恵利個人への3万石という具体的な恩賞も、秋月家内部からの切り崩しを意図した、計算された一手であった可能性も否定できない。

戦国時代の使者は、単なる書状の運び手ではなく、高度な交渉力、情報収集能力、そして時には主君の当初の意向とは異なる判断を下す覚悟さえも求められる、極めて重要かつ危険な役割を担っていた 13 。恵利暢堯は、まさにその典型と言える。敵地で冷静に状況を分析し、主君の当初の意図であった敵情視察という任務を超えて、和睦こそが秋月家存続の唯一の道であると確信するに至った。しかし、その的確な判断と、それに基づく忠言が、皮肉にも彼自身の悲劇へと繋がっていくことになるのである。

ここで、恵利暢堯に関連する出来事を時系列で整理しておく。

表1:恵利暢堯関連略年表

|

年月日 |

出来事 |

典拠 |

|

天文17年(1548年) |

秋月種実、誕生(恵利暢堯の生年は1550年説あり 6 ) |

8 |

|

弘治3年(1557年) |

秋月文種・晴種自害、種実が毛利氏へ亡命 |

3 |

|

永禄2年(1559年) |

種実、秋月氏旧領をほぼ回復 |

8 |

|

天正14年(1586年)12月1日 |

豊臣秀吉、九州征伐を正式に発令 |

2 |

|

天正15年(1587年)1月 |

秀吉軍、九州へ出陣(25万の大軍) |

2 |

|

天正15年(1587年)1月以降 |

恵利暢堯、広島にて秀吉と会見 |

2 |

|

天正15年(1587年)3月14日 |

恵利暢堯、妻子と共に自害(享年38) |

15 |

|

天正15年(1587年)4月1日 |

豊前岩石城の戦い、落城 |

10 |

|

天正15年(1587年)4月3日 |

秋月種実、秀吉に降伏(益富城の一夜城伝説もこの頃 16 ) |

10 |

|

天正15年(1587年)5月8日 |

島津義久、秀吉に正式降伏 |

10 |

|

慶長元年(1596年) |

秋月種実、死去 |

8 |

この年表からも、恵利暢堯が秀吉と会見してから自害に至るまでの期間、そして秋月氏が降伏するまでの期間がいかに短かったか、当時の状況がいかに緊迫していたかがうかがえる。

4. 諫言と悲劇的決断

広島から帰国した恵利暢堯は、主君・秋月種実および並み居る重臣たちに対し、豊臣秀吉軍の強大無比な軍事力と、その統制された軍容を詳細に報告した。そして、秋月家が生き残る道は、秀吉に和睦(事実上の降伏)を申し入れる以外にないと、強く進言した 1 。この進言は、彼が敵地で直接見聞し、冷静に分析した結果であり、秋月家の将来を真に憂慮したものであった。

しかし、種実をはじめとする秋月家中の主流意見は、依然として抗戦にあった。恵利の和睦案は、数度にわたって繰り返されたにもかかわらず、聞き入れられることはなかった 1 。それどころか、彼の現実的な忠告は臆病な発言と見なされ、ついには「臆病者」とののしられる始末であった 2 。主君への忠誠を尽くそうとすればするほど、周囲との溝は深まり、恵利は孤立感を深めていったと考えられる。

度重なる進言も虚しく、自らの言葉が主君に届かないことを悟った恵利は、最後の手段として、自らの死をもって主君の非を諌め、秋月家の滅亡を回避しようと決意する。これは「諫死(かんし)」と呼ばれる、武士社会における究極の忠誠表現の一つであった。しかも、恵利の決意は、単に自らが死ぬだけに留まらなかった。彼は、妻子をも道連れにすることで、その覚悟の並々ならぬこと、そして自らの進言が私心なきものであることを示そうとしたのかもしれない 1 。

天正15年(1587年)3月14日、恵利暢堯は、秋月城下の北西のはずれに位置する鳴渡(なるど)の大岩(後に「切腹岩」あるいは「はらきり岩」と呼ばれるようになる)の上で、その悲壮な決行に至った。まず妻子を自らの手で刺殺し、その後、従容として割腹し果てたという 2 。時に恵利暢堯、38歳の若さであった 6 。この時、以前から恵利家に仕え、その武勇で知られていた家臣の崎津与九郎(さきつよくろう)も、主君の後を追って殉死したと伝えられている 2 。

恵利暢堯が殉節した鳴渡大岩には、後世、その忠義を顕彰するために「恵利暢堯殉節碑」が建立された 1 。この碑は、昭和11年(1936年)5月に、恵利暢堯にゆかりのある人々によって建てられたものである 15 。また、この地の近くには鳴渡観音堂が存在し、江戸時代に秋月藩初代藩主となった黒田長興が、恵利の忠節に深く感じ入り建立したものと伝えられている。その観音堂の下には、恵利暢堯の墓と伝えられる一基の墓石が現存するという 15 。さらに、毎年3月13日には恵利内蔵助暢堯の供養が行われているとの記録も見られる 2 。

ここで、一部資料 15 に見られる情報について触れておく必要がある。これらの資料では、恵利暢堯を「島津義久の家臣」とし、「筑紫潟 草むす屍 朽ちぬとも 君をば守る もののふの魂」という辞世の句を彼のものとして紹介している。しかしながら、他の大多数の資料( 1 など)は、一貫して恵利暢堯を秋月種実の家臣として記述しており、その殉節の地も秋月である。この著しい情報の齟齬を考慮すると、 15 および 15 の情報は、何らかの誤認や特殊な伝承に基づくものである可能性が高いと判断される。本報告においては、恵利暢堯を秋月家臣とする説を主軸として論を進める。辞世の句についても、秋月家臣としての文脈では確認されておらず、その帰属については慎重な検討を要する。

恵利暢堯の「諫死」は、主君の誤った判断を文字通り命を賭して諌めるという、当時の武士社会における極端な形での忠誠表現であった。彼の死は、客観的な状況分析に基づいた合理的な進言が、主君や周囲の感情論、あるいは過去の成功体験に根差す希望的観測によって退けられた結果の、最後の訴えであったと言える。妻子をも巻き込んだその死は、彼の決意の固さと、その行動がもたらす悲劇性を際立たせている。これは、主君への強烈な忠誠心と同時に、自らの進言が受け入れられないことへの深い絶望、そして武士としての面目を保とうとする意識の複雑な表れとも解釈できるだろう。

また、恵利の家臣であった崎津与九郎の殉死 2 は、恵利自身が示した主君への忠義が、さらにその家臣にも及んでいたことを示す象徴的な出来事である。これは主従関係の連鎖であり、戦国武士の主君への忠誠が、その家臣団全体に浸透していた文化を反映している。恵利暢堯の悲劇は、彼個人のものではなく、彼を中心とした小さな共同体の悲劇でもあったのである。

5. 恵利暢堯の死の歴史的意義

恵利暢堯の壮絶な最期は、戦国時代における武士の「忠義」という概念の複雑な側面を浮き彫りにする。彼の忠義は、主君の命令に盲目的に従うことではなかった。むしろ、主家の永続的な存続を第一義とし、そのためには主君の意に反してでも、自らが正しいと信じる道を進言し、それが容れられないと悟った際には、自らの命をもってその意思を貫徹するという、極めて能動的かつ悲劇的な形を取った。彼は自ら情報を収集・分析し 2 、主君に積極的に進言を繰り返しており 1 、これは主家に対する深い責任感と当事者意識の表れに他ならない。

「諫死」という行為は、言葉による諫言が受け入れられない場合の最終手段であり、自らの命と引き換えに主君の覚醒を促そうとする、武士道における一つの倫理的実践であった。その是非は現代的価値観からは容易に判断できないものの、当時の武士が置かれた状況と、彼らが共有していた倫理観を色濃く反映している。

恵利暢堯の諫死が、主君・秋月種実の降伏決断に直接的な影響を与えたかどうかについては、現存する史料からは明確な証拠を読み取ることは難しい。恵利の死は天正15年3月14日であるが 15 、種実が秀吉に降伏したのは同年4月3日である 10 。この約20日の間に、秋月氏の支城である岩石城がわずか1日で秀吉軍によって陥落させられるという衝撃的な出来事が起きている(4月1日) 10 。さらに、益富城における「一夜城」の伝説 16 も、種実の戦意を喪失させるのに大きな役割を果たしたとされる。これらの軍事的な圧力が、種実の降伏を決定づけた主要な要因であった可能性が高い。

恵利の死が種実の心を即座に動かすには至らなかったのか、それとも、彼の予見通りに事態が悪化していく中で、その警告の重みが徐々に種実の心に響き、他の軍事的敗北と複合的に作用して最終的な降伏へと導いたのか。この点については歴史解釈の余地が残る。しかし、少なくとも、恵利が命を賭して訴えた秀吉軍の脅威が現実のものとなったことは、皮肉にも彼の先見の明の正しさを証明する形となった。結果として、秋月種実は秀吉に降伏し、その際、名物茶器として名高い「楢柴肩衝(ならしばかたつき)」を献上することで死罪を免れ、日向国高鍋へと移封されることになった 7 。

恵利暢堯の死は、決して無駄ではなかったと後世は評価している。彼は忠臣として顕彰され、その殉節の地には碑が建立されるなど 1 、その忠義の物語は語り継がれている。特に、水木ひろかず氏の著作『秋月悲話―史実と巷説と伝承』 8 は、恵利暢堯の「実像」に迫ろうとする研究の一つであり、彼に対する歴史的関心の高さを示している。この著作が「史実と巷説と伝承」を分析対象としていること 25 は、恵利暢堯に関する史料が断片的であったり、後世の創作や伝承と混ざり合っていたりする可能性を示唆しており、歴史家としてはこれらの情報を批判的に検討し、可能な限り客観的な人物像に迫る努力が求められる。

恵利暢堯の物語が、地元である秋月において「殉節碑」や「腹切岩」といった物理的な形で記憶され、供養が続けられていること 1 は、彼の悲劇的な忠誠が単なる過去の出来事として風化するのではなく、地域の歴史の一部として、またある種の教訓や美談として語り継がれ、地域の人々のアイデンティティ形成にも寄与している可能性を示唆している。彼の行動は、当初の「臆病者」という汚名から、状況を冷静に分析し、主家の将来を真剣に憂えた結果の行動であったと再評価されるに至っている 3 。

6. 結論:恵利暢堯が現代に伝えるもの

恵利暢堯の生涯は、主家への絶対的な忠誠心と、冷静な状況判断に基づく先見の明を兼ね備えていたにもかかわらず、その双方の資質が結果として彼を悲劇的な最期へと導いたという、戦国武将の複雑な生き様を象徴している。彼の行動は、個人の力では抗い難い時代の大きな流れの中で、自らの信念を貫こうとした一人の武士の苦悩と決断の物語である。

恵利暢堯の物語は、単なる過去の美談や悲話として消費されるべきではない。そこには、現代社会における組織論やリーダーシップ論にも通底する普遍的な教訓が含まれている。正しい情報と客観的な分析に基づいた進言が、いかに組織内部で受け入れられにくいか、そしてその結果としてどのような悲劇が起こりうるかという問題提起は、現代の我々にとっても示唆に富む。組織における諫言の重要性と、それを受け入れる度量の必要性、リーダーシップのあり方、そして個人の信念と組織の論理との間で生じる深刻な葛藤など、彼の生き様は多くの問いを投げかける。

歴史的評価というものは、時代や視点によって変遷しうる。恵利暢堯に対する評価が、当時の「臆病者」という不当なものから、後世における「忠臣」「先見の明を持った人物」へと変化したことは、その好例である。彼の行動の真意が、時間を経てようやく理解され、正当に評価されるようになったのである。彼の生き様は、たとえその時点では結果が伴わなくとも、自らが正しいと信じる道を貫くことの価値を、静かに、しかし力強く問いかけてくる。

最終的に、恵利暢堯は、圧倒的な力の差が存在する困難な状況下で、自らの良心と冷静な分析に従い、命を賭して主君と主家を救おうとした、記憶されるべき人物であると言える。彼の悲劇は、忠誠とは何か、そして武士としていかに生きるべきかという問いに対し、一つの痛切な答えを示している。その名は、秋月の地に建てられた殉節碑と共に、日本の歴史の中に深く刻まれている。

引用文献

- 【観光マップ】秋月城下町 - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1301026266585/index.html

- 秋月人物伝 – 総合インフォメーション - 廣久葛本舗 http://www.kyusuke.co.jp/wordpress/257420195-html/

- 秋月を訪ねて(その2) | 武士道美術館 https://bushidoart.jp/ohta/2014/05/26/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E3%82%92%E8%A8%AA%E3%81%AD%E3%81%A6%EF%BC%88%E3%81%9D%E3%81%AE2%EF%BC%89/

- 戦国時代を翔けた反骨武将 秋月種実 | マンガ 九州の偉人・文化ものがたり - 梓書院 https://kyusyu-manga.azusashoin.com/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%82%92%E7%BF%94%E3%81%91%E3%81%9F%E5%8F%8D%E9%AA%A8%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%80%80%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F/

- 戦国大名 秋月氏の時代 - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1370502701571/files/akizuki_sengoku02.pdf

- 秋月に消えた星 腹切岩物語 - 甘木盆俄保存会 https://amagibonniwaka.jp/kidukinikietahoshi/

- 秋月氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%B0%8F

- 秋月種実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F

- 5.秋月家の歴史|税理士法人森田いそべ会計。静岡市清水区の会計事務所。相続、公認会計士磯部和明 http://www.isobekaikei.jp/pages/551/

- 九州平定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B9%B3%E5%AE%9A

- 九州征伐(キュウシュウセイバツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%BE%81%E4%BC%90-52053

- 秋月について | 月の離なれ(井村家別邸) https://www.imurake-tsuki.com/aki

- 戦国の世の通信から、現代に生きることのありがたさを知る https://kantuko.com/ncolumns/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%B8%96%E3%81%AE%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C/

- 取次 (歴史学) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E6%AC%A1_(%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%AD%A6)

- 腹切岩 https://niemonbridge.com/fukuoka/amagisi/dotyu/harakiri.html

- 益富城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%8A%E5%AF%8C%E5%9F%8E

- 史跡巡り 秋月 後編 - FC2 http://ashizurimusume.web.fc2.com/shiseki/002akiduki2.html

- 秋月 - 朝倉市.LOVE https://asakura.love/akizuki/

- 筑前の小京都 秋月 ツウな散策を現地編集部が徹底ガイド | たびらい長崎 https://www.tabirai.net/sightseeing/nagasaki/tatsujin/0000035.aspx

- 九州・筑前国に勢力を誇った秋月氏の本城・古処山城【福岡県朝倉市】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/27386

- 1587年 – 89年 九州征伐 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1587/

- ホンモノ!? 間違える人が続出する嘉麻・益富山の「一夜城」 | ニュース https://sasatto.jp/article/entry-7121.html

- 【城下町ヒストリー・秋月編】「軍師官兵衛」ゆかりの黒田家と、追い出されたのに戻ってきた名門・秋月家 - 城びと https://shirobito.jp/article/504

- 鬼瓦 https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/source/bunka/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E8%A6%81%E8%A6%A7.pdf

- 秋月悲話: 史実と巷説と伝承 (叢書・人と文化 9) | 水木 ひろかず |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%82%B2%E8%A9%B1%E2%80%95%E5%8F%B2%E5%AE%9F%E3%81%A8%E5%B7%B7%E8%AA%AC%E3%81%A8%E4%BC%9D%E6%89%BF-%E5%8F%A2%E6%9B%B8%E3%83%BB%E4%BA%BA%E3%81%A8%E6%96%87%E5%8C%96-9-%E6%B0%B4%E6%9C%A8-%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%8B%E3%81%9A/dp/4938587238