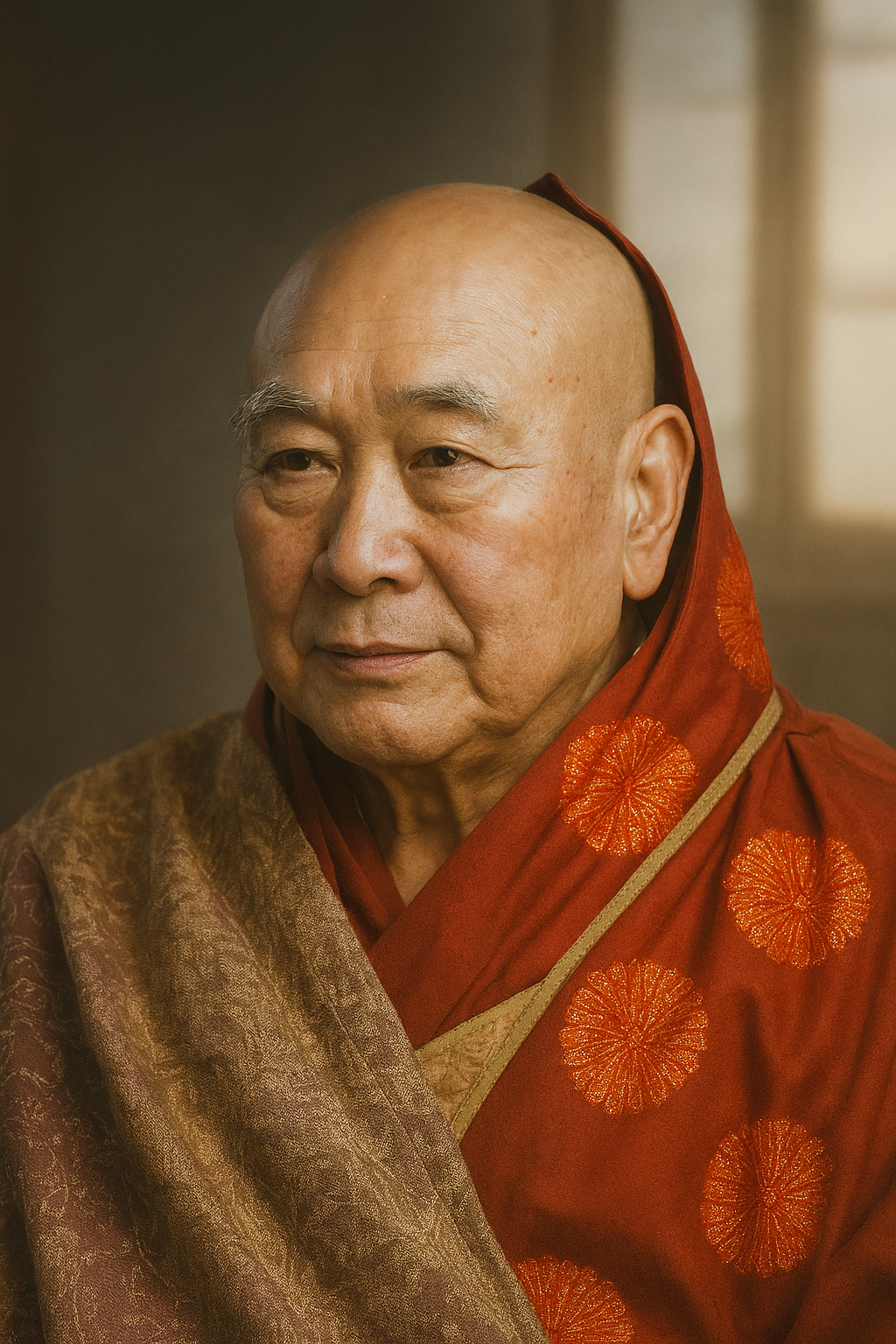

明叔慶浚

明叔慶浚は戦国時代の禅僧。飛騨・美濃・駿河・甲斐の諸大名に重用され、寺院再興や文化交流を通じて、混沌の時代に影響を与えた。

戦国の世を駆け抜けた禅傑:明叔慶浚の生涯と時代

序論:戦国の世を渡った禅僧、明叔慶浚

日本の歴史上、戦国時代は下剋上による社会秩序の激しい流動化と、それに伴う地域権力の再編が進行した時代として知られる。この混沌の時代において、武将たちが覇を競う影で、彼らの精神的支柱となり、時には政治や文化の舞台で重要な役割を担った宗教者たちがいた。本報告書が主題とする明叔慶浚(みんしゅくけいしゅん、生年不詳 - 1552年)は、まさにそのような存在の傑出した一例である。

彼の名は、単なる一地方の僧侶として歴史に埋もれることはなかった。飛騨の三木氏、美濃の遠山氏、駿河の今川氏、そして甲斐の武田氏といった、当代きっての戦国大名たちが、彼の徳と学識を慕って次々と招聘したのである 1 。これは、彼が特定の勢力に偏ることなく、広範な地域と権力者たちの間を渡り歩いた稀有な経歴を持つことを示している。

戦国期の禅僧は、武家の精神修養を導く師であると同時に、漢籍の知識を活かした外交顧問、あるいは最新の文化・学問の担い手として、武家社会にとって不可欠な存在であった 2 。明叔慶浚の生涯は、この時代における禅僧の役割を体現するものであり、彼の足跡を丹念に追うことは、戦国大名たちの宗教政策や、地域間の文化的・政治的ネットワークの実態を解明する上で、極めて重要な意味を持つ。本報告書は、現存する史料を網羅的に分析し、明叔慶浚という一人の禅僧の生涯を立体的に再構築するとともに、彼が戦国という時代の中で果たした役割の歴史的意義を深く考察するものである。

第一章:出自と法脈――その原点を探る

明叔慶浚が後年、諸大名から尊崇を集める高僧となる、その原点はどこにあったのか。本章では、彼の出自と出家、そしてその後の禅僧としてのキャリアの根幹を形成した師との関係や法脈について、史料に残る記録と、そこに潜む異説を詳細に検討する。

出生と出家

明叔慶浚の生年は詳らかではないが、その没年が天文21年(1552年)8月28日であることは記録されている 1 。一部のゲーム由来情報では生年を1512年とするものも見られるが 5 、これは史料的裏付けに乏しく、参考情報に留めるべきである。彼の活動の原点は、飛騨国益田郡中切村(現在の岐阜県下呂市)に位置する玉龍寺であった。彼は幼少期にこの寺で出家し、仏門に入ったとされる 1 。

師・景堂玄訥と妙心寺派の法流

彼の禅僧としての礎を築いたのは、師である景堂玄訥(けいどうげんのつ)であった。明叔は景堂に師事し、その法を嗣いだことが、彼の禅の道における正統性を示す根幹となった 1 。彼の若き日の動向を示す貴重な史料として、永正17年(1520年)に京都の龍安寺西源院で作成された敷地定書が挙げられる。この文書には、当時妙心寺の住持であった師・景堂玄訥と共に、「侍衣慶浚」として彼の名が署名されており、若くして師の側近くに仕え、中央の禅林で活動していたことが窺える 1 。

法脈に関する異説とその背景

明叔慶浚の師弟関係については、一般的に景堂玄訥の弟子とされる一方で、看過できない異説が存在する。この異説は、単なる記録の齟齬に留まらず、当時の禅宗界の複雑な内部事情を映し出す鏡となっている。

学術論文が引用する『鹿苑日録』の明応八年(1499年)五月初日の条には、「大心院外記僧来、携兆侍者、字日明叔、東陽弟子也」との記述が見られる 7 。ここでいう東陽とは、妙心寺十三世住持であった東陽英朝(とうようえいちょう)を指す。これは、明叔が景堂玄訥の弟子であるという通説と明確に矛盾する。

この矛盾を理解するためには、当時の臨済宗妙心寺派が、一枚岩の組織ではなかったという背景を知る必要がある。妙心寺は、龍泉派、東海派、霊雲派、聖澤派という「四本庵」を中心とした複数の派閥によって構成されており、それぞれが法流と経済的基盤を異にしていた 8 。東陽英朝は、このうち聖澤派の勧請開山であり 9 、景堂玄訥とは異なる法流に属していた。

この師弟関係の異説は、単なる学術上の論点に終わらない。それは、戦国時代の禅僧が自らのキャリアを形成していく過程で、純粋な師弟関係だけでなく、宗派内の力学や、檀越(パトロン)である武家の意向といった外部要因にいかに影響されていたかを示す、重要な証左である。例えば、明叔が最期を迎えることになる妙心寺塔頭の大心院は、管領・細川家が庇護する重要な禅院であった 7 。彼が特定の法要で重用されたり、特定の寺院の住持となったりする背景には、こうした有力な檀越の存在があった可能性が高い。

したがって、景堂玄訥の弟子という説と東陽英朝の弟子という説が並立している状況は、明叔慶浚自身が、複数の有力な法流と接触点を持ち、それを巧みに活用しながら自らの活動範囲を広げていった、極めて有能で戦略的な宗教家であった可能性を示唆している。彼の輝かしいキャリアは、厳しい禅の修行によって得られた内面的な深みだけでなく、複雑な組織内政治や外部の権力者との関係性を乗りこなす、卓越した世俗的能力にも支えられていたと推察されるのである。

第二章:飛騨・美濃での躍進――地域社会との結びつき

京都での修行を終えた明叔慶浚が、その名を広く知られるようになる最初の舞台は、故郷である飛騨とその隣国・美濃であった。この地域での活動は、単に寺院を再興するという宗教的行為に留まらず、地域の有力者と強固な関係を築き、彼らの間の結節点として機能するという、彼の生涯を特徴づける活動様式の原点となった。

義弟・三木直頼との強固な絆

明叔慶浚の活動基盤として最も重要であったのが、飛騨の有力国人・三木直頼との関係である。史料は一様に、明叔を直頼の「義兄」であったと記している 1 。この「義兄」という関係が、実の姉妹が直頼に嫁いだことによるものか、あるいは政治的な盟約に基づく義兄弟の関係であったかは定かではない。しかし、いずれにせよ、この強固な人的結合が、明叔の飛騨における活動に絶大な後ろ盾を与えたことは疑いようがない。

その象徴的な事業が、三木氏の菩提寺である禅昌寺(岐阜県下呂市)の再興であった。直頼の招聘を受けた明叔は、飛騨へと帰郷し、この寺の再興始祖となった 1 。禅昌寺は、元々大雄山円通寺という名の寺院であったが、明叔によって「龍澤山禅昌寺」として再興された 13 。現在も同寺には三木直頼の位牌や、三木一族の墓とされる五輪塔が残されており 13 、明叔と三木氏の深い関係性を物語っている。

美濃における寺院再興とネットワーク構築

明叔慶浚の名声は飛騨一国に留まらなかった。彼は隣国・美濃においても、有力者からの要請に応え、次々と寺院の再興を手がけていく。享禄2年(1529年)には、可児郡御嵩町に位置する愚渓寺を再興し、その開堂式を執り行った 1 。この愚渓寺には、現在も寺宝として明叔慶浚の頂相(肖像画)が大切に伝えられており、彼の功績がいかに後世まで記憶されているかを示している 1 。

さらに天文3年(1534年)、彼は美濃恵那郡岩村の地頭であった遠山景前の招聘を受け、大圓寺の再興を果たした 1 。これにより、彼は美濃の有力国人である遠山氏との間に、太いパイプを確立することになる。

明叔慶浚の活動は、単に個々の寺院を再興しただけではなかった。彼の存在は、異なる勢力間の関係構築を促す触媒として機能した。史料によれば、飛騨の三木氏と美濃の遠山氏は、明叔慶浚という共通の精神的指導者を通じて誼を通じたとされている 11 。これは、彼が単に「三木家の僧侶」という立場に留まらず、国境を越えて双方から信頼される、より高次の存在として認識されていたことを示唆する。

戦国時代、地域間の紛争において、武力以外のコミュニケーション手段や紛争解決のメカニズムは極めて重要であった。明叔のような高名な禅僧は、そのための理想的な仲介者(メディエーター)たり得たのである。寺院の再興という事業は、純粋な宗教活動であると同時に、地域の平和と安定を祈願するという大義名分のもと、各勢力が協力する場を提供する、高度に政治的・社会的な意味合いを帯びていた。

彼のネットワークはさらに広がりを見せ、苗木遠山氏や斎藤氏といった他の美濃の豪族とも関係を築いていた。天文8年(1539年)には、苗木遠山氏当主・遠山昌利の妻の葬儀で導師を務め 1 、同年には烏峰城主・斎藤正義が描かせた肖像画に讃を寄せている 1 。

このように、明叔慶浚の飛騨・美濃での活動は、彼が国境を越えて機能する「ソフトパワー」の担い手であったことを明確に示している。彼の宗教的権威は、武力衝突を回避し、文化的・人的な紐帯を強化することで、地域の安定に少なからず貢献したと考えられる。この時期に培われた卓越した地域調整能力と広範な人脈こそが、後の全国的な活躍の揺るぎない礎となったのである。

第三章:権力の中枢へ――駿河・甲斐における動静

飛騨・美濃で築き上げた名声と人脈を基盤に、明叔慶浚の活動舞台は、戦国時代の政治の中枢へと移っていく。東海の覇者・今川氏と、甲斐の虎・武田氏という、当時を代表する二大勢力から相次いで招聘を受けた事実は、彼が単なる地方の名僧から、天下の動向に影響を与えうる存在へと飛躍を遂げたことを物語っている。

第一節:今川氏と太原雪斎――東海の覇者との邂逅

天文10年(1541年)4月、明叔慶浚のキャリアは大きな転機を迎える。駿河の戦国大名・今川義元の招聘により、その本拠地である駿府の臨済寺に入ったのである 1 。臨済寺は今川家の菩提寺であり 18 、その住職となることは、今川家の宗教政策の中枢に深く関与することを意味した。

この招聘の背後には、今川家の政治・軍事を取り仕切り、「黒衣の宰相」とまで称された傑僧・太原雪斎の強い推薦があった 17 。雪斎自身も臨済宗の僧であったが、明叔慶浚との出会いは彼に大きな影響を与えた。雪斎は、明叔の徳の高さに感銘を受け、自らが属していた宗派から妙心寺派に転じたと伝えられている 1 。さらに雪斎は、明叔に臨済寺住職の地位を一時的に譲っている 1 。これは、雪斎ほどの傑物が、明叔の学識と人格をいかに高く評価していたかを示す、驚くべきエピソードである。

今川家における明叔の役割は、名目上の住職に留まらなかった。天文11年(1542年)3月には、先代当主である今川氏輝の七回忌法要において副導師という重責を務めており 1 、今川家から寄せられた信頼の厚さが窺える。

第二節:武田氏と信玄――甲斐の虎との交流

今川家で重用された明叔であったが、彼の名声はさらに甲斐国にまで届いていた。今川家での活動の後、彼は甲斐の武田信玄(当時は晴信)から招かれ、武田家の菩提寺である恵林寺(山梨県甲州市)の中興の祖となった 1 。菩提寺の住職を任されることは、その大名家から精神的な指導者として最高の敬意を払われたことを意味し、明叔が武田家の宗教政策においても極めて重要な存在と位置づけられたことを示している。

恵林寺に入った時期については、大永年間(1521-1528年)に荒廃していた同寺を中興したという説 1 と、天文10年(1541年)以降に信玄の招聘に応じて入ったという説 1 が存在する。これは、彼のキャリアが複数の重要寺院に並行して、あるいは時期を違えて複数回関わっていた可能性を示唆しており、その活動の複雑さを物語っている。

甲斐においても、明叔は武田家中枢と深い関係を築いた。武田家の重臣である穴山信友の勧めにより、天輪寺に数日間滞在した記録が残っている 1 。その際、信友に「剣江義鉄」という法諱を授与し、その道号頌を書いていることから、単なる形式的な関係ではなく、武将個人の精神的な指導にもあたっていたことがわかる 1 。

明叔慶浚が、当時、信濃の領有などを巡って潜在的な敵対関係にあった駿河の今川氏と甲斐の武田氏という、二大勢力の双方から、それぞれの菩提寺の住職として招聘されたという事実は、彼の非凡さを証明する何よりの証拠である。この事実は、彼が特定の勢力に与しない厳格な中立性と、それを両陣営に認めさせるだけの極めて高い宗教的権威、そして卓越した政治的バランス感覚を保持していたことを物語っている。

戦国大名たちは、互いに相手の情報を欲し、その動向を探っていた。そのような状況下で双方から招かれる人物は、どちらの陣営からも「自派に取り込みたい」と思われるほどの価値(学識、徳、人脈)を持ち、かつ「敵に利する危険な人物ではない」と信頼されるだけの公平性を示していたに違いない。彼の勢力圏を越えた移動は、非公式な外交チャンネルや、高度な情報伝達の役割を担っていた可能性すら考えられる。

したがって、明叔慶浚は単なる「渡り僧」ではなかった。彼は、戦国大名たちが覇権を争う巨大な盤上を、自らの価値を最大限に活用して自在に動くことができる、極めて高位のプレイヤーであった。彼の生涯は、戦国時代の宗教者が、いかに深く政治の力学に関与し、時にはそれを動かすことさえあったかを示す、鮮烈な実例なのである。

第四章:諸国を巡る名僧――その広範なキャリアパス

明叔慶浚の活動範囲は、飛騨、美濃、駿河、甲斐という主要な拠点に留まらなかった。彼の経歴を詳細に追うと、京都の興聖寺 1 や尾張の瑞泉寺 1 など、さらに広範な地域の寺院に住持として、あるいは一時的な滞在者として関わっていたことがわかる。その複雑で広大なキャリアパスは、彼がいかに多くの地域や権力者から求められる存在であったかを物語っている。

彼の生涯における主要な動向を時系列で整理すると、その活動の地理的範囲、頻度、そして関連人物の多様性がより明確になる。以下の年表は、断片的に伝わる彼の経歴を再構成し、その全体像を可視化する試みである。

|

年代(西暦) |

元号 |

出来事・役職 |

関連大名・人物 |

関連地域 |

典拠 |

|

1520年 |

永正17年 |

龍安寺西源院の文書に「侍衣慶浚」として署名 |

景堂玄訥 |

京都 |

1 |

|

1528年 |

大永8年 |

京都・妙心寺に入る |

- |

京都 |

1 |

|

1529年 |

享禄2年 |

美濃・愚渓寺の開堂式を執り行う(再興) |

- |

美濃 |

1 |

|

1530年 |

享禄3年 |

興聖寺に一時移り、同年、愚渓寺に戻る |

- |

京都/美濃 |

1 |

|

1531年 |

享禄4年 |

飛騨・円通寺(禅昌寺前身)に移る |

三木直頼 |

飛騨 |

1 |

|

1534年 |

天文3年 |

美濃・大圓寺を再興 |

遠山景前 |

美濃 |

1 |

|

1539年 |

天文8年 |

苗木遠山氏の葬儀導師、斎藤氏の肖像画に讃 |

遠山昌利、斎藤正義 |

美濃 |

1 |

|

1541年 |

天文10年 |

駿河・臨済寺に入る(今川義元招聘) |

今川義元、太原雪斎 |

駿河 |

1 |

|

1541年頃 |

天文10年頃 |

甲斐・恵林寺を中興(武田信玄招聘) |

武田信玄、穴山信友 |

甲斐 |

1 |

|

1542年 |

天文11年 |

臨済寺にて今川氏輝の七回忌法要副導師 |

今川義元 |

駿河 |

1 |

|

1542年 |

天文11年 |

尾張・瑞泉寺に移り、一年間輪番住山 |

- |

尾張 |

1 |

|

1543年以降 |

天文12年以降 |

主に大圓寺と愚渓寺の住持を兼ねる |

遠山景前 |

美濃 |

1 |

|

1549年 |

天文18年 |

病のため下呂温泉で湯治、禅昌寺に滞在 |

- |

飛騨 |

1 |

|

1552年 |

天文21年 |

遠山武景と共に上洛、後に武景の法要導師 |

遠山武景 |

京都 |

1 |

|

1552年 |

天文21年 |

京都・妙心寺大心院にて遷化 |

- |

京都 |

1 |

この年表は、明叔慶浚の生涯が単なる「遍歴」ではなく、明確な目的意識に貫かれた「戦略的な移動」の連続であったことを示唆している。彼の移動経路は、飛騨から美濃、そして中央である京都へ、さらに東海の今川、甲信の武田、そして尾張へと、当時の主要な交通路と戦国大名たちの勢力圏の境界線をなぞるように展開している。

この移動パターンは、彼が各勢力からの要請に的確に応え、その「価値」が地域を越えて広く共有されていたことの証左である。複数の寺院の住持を兼任したり、短期間で次々と重要寺院を渡り歩いたりする様子は、彼の驚異的な活動量と、それを可能にする広大な人的ネットワークの存在を物語っている。

明叔慶浚は、自らが持つ宗教的・文化的な資本を最大限に活用し、戦国という流動的な社会を渡り歩いた、極めて有能なプロフェッショナルであったと言える。彼のキャリアは、現代社会における、複数の組織から引く手あまたの高度な専門知識を持つコンサルタントやアドバイザーの姿に重ね合わせることも可能かもしれない。彼の足跡は、戦国時代における個人の能力と社会の需要が交差する一点を、鮮やかに示しているのである。

第五章:晩年と死、そして遺されたもの

諸国を駆け巡り、多くの戦国大名と深い関わりを持った明叔慶浚の生涯も、やがて終焉の時を迎える。彼の晩年の動向、そしてその死は、彼の生涯がいかに多くの人々と結びついていたかを改めて示すものであった。

晩年の動向

天文18年(1549年)、明叔は病を得て、故郷飛騨に近い下呂温泉の湯之島で湯治を行ったという記録が残っている 1 。一ヶ月以上にわたる湯治の期間中、彼はかつて自らが再興した禅昌寺にも7、8日間滞在した 1 。この事実は、華々しいキャリアを築いた後も、彼の心の拠り所が故郷や、彼の活動の原点となった三木氏との縁にあったことを示唆しており、人間的な一面を垣間見せるエピソードである。

遠山武景の悲劇

明叔の最晩年を彩るのは、一つの悲劇的な事件である。天文21年(1552年)、彼は岩村城主・遠山景前の次男で、苗木遠山氏の養子となっていた若き武将・遠山武景と共に京都へと旅立った 1 。この旅の目的は定かではないが、長年にわたり遠山氏の精神的支柱であった明叔が、その後継者の一人である武景を伴って上洛したことには、重要な意味があったと推察される。

しかし、この旅は悲劇に終わる。京都での見物を終え、帰路についた遠山武景は、6月に近江から伊勢を経て尾張へ渡る船上で盗賊に襲われ、非業の死を遂げたのである 1 。この報を受け、明叔は同年7月中旬、京都で導師として武景の法要を厳粛に執り行った 1 。これは、彼の社会的な役割としては最後の大きな仕事となり、最後まで遠山氏との深い絆に生きた彼の姿勢を物語っている。

最期と後世への影響

若き武将の冥福を祈ったその翌月、天文21年(1552年)8月28日、明叔慶浚自身もまた、京都の臨済宗大本山・妙心寺の塔頭である大心院にて、静かにその生涯を閉じた 1 。彼の死後、その生涯にわたる功績が認められ、「圓應大通禅師(えんのうだいつうぜんじ)」という諡(おくりな)が贈られた 1 。これは、彼の徳と学識が、当時の宗教界において最高級の評価を受けていたことの証である。

彼の法灯と人脈は、弟子たちによって受け継がれた。特に、弟子の中でも筆頭格であった希菴玄密(きあんげんみつ)は、師である明叔の跡を継ぐかのように、後に武田信玄に招聘されるなど、戦国大名と深く関わる高僧として大成した 1 。明叔が築き上げた名声と、諸大名との間に構築した信頼関係という無形の遺産が、次世代の弟子のキャリアにも大きな影響を与えたのである。

著作『明叔録』

明叔慶浚は、その行動だけでなく、言葉も後世に残している。『明叔録』と称される語録の存在が伝えられているのである 1 。この語録の写本は、彼が再興した美濃の愚渓寺などに伝わっており、例えば美濃大圓寺に入った際の法語などが収録されている 16 。これは、彼の禅の思想や独自の禅風、そして物事に対する見識を直接知ることができる第一級の史料であり、彼の人物像をより深く理解する上で欠かすことのできない貴重な遺産である。

結論:結節点としての明叔慶浚

明叔慶浚の生涯を丹念に追跡すると、飛騨の一介の僧侶が、美濃、駿河、甲斐、尾張、そして中央の京都へと活動の舞台を広げ、戦国時代の政治・文化シーンに確かな足跡を残した傑出した宗教家であったことが明らかになる。彼の生涯は、単なる寺院の住持としての経歴の連続ではなく、時代の要請に応え、自らの価値を飛躍的に高めていった軌跡そのものであった。

彼の歴史的価値は、単に禅の教えを説き、寺院を再興したという点に留まらない。彼の真価は、その存在自体が、点として散在する戦国大名や地域勢力を結びつける「結節点(ハブ)」として機能したことにある。彼は、自らの宗教的権威を媒介として、時には対立しうる勢力間にコミュニケーションの回路を開き、文化交流を促進し、ひいては地域の政治的安定にも寄与した。三木氏と遠山氏、今川氏と武田氏といった、複雑な関係にある勢力の間を渡り歩くことができた彼の存在は、武力だけが全てではない戦国時代のもう一つの側面、すなわち文化と宗教を介したソフトパワーの重要性を雄弁に物語っている。

明叔慶浚の生き方は、戦国という混沌の時代において、一人の人間が自らの専門性(この場合は禅の学識と徳)を武器に、いかにして社会的な影響力を獲得し、時代の動向に関与し得たかを示す、類稀な好例である。彼の生涯は、特定の組織や地域に留まることなく、広範なネットワークを構築し、その中で自らの価値を最大化するという、現代社会における専門家の役割やキャリア形成を考える上でも、多くの示唆を与えてくれると言えるだろう。彼はまさに、戦国の世を駆け抜けた、卓越した知性と行動力を兼ね備えた禅傑であった。

引用文献

- 明叔慶浚 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%94%E6%85%B6%E6%B5%9A

- 戦国武将を育てた禅僧たち / 小和田 哲男【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784106035944

- 外交と禅僧 https://spc.jst.go.jp/cad/literatures/download/4091

- 「心頭滅却すれば火もまた涼し」の由来とは?超有名なアノ戦国武将との関係 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/160671

- 明叔慶浚 - 信長の野望・創造 戦国立志伝 攻略wiki https://souzou2016.wiki.fc2.com/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%94%E6%85%B6%E6%B5%9A

- 姉小路 - 『信長の野望・天道』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/tendou/tendou_data.cgi?equal2=3B00

- 平成十一(‑九九九︶年度 https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/980/files/KU-0200-20000331-05.pdf

- 妙心寺 | 京都の時空に舞った風 https://kyoto-stories.com/4_11_myoshinji/

- 境内のご案内 | 妙心寺 https://www.myoshinji.or.jp/worship/keidai

- 妙心寺 - SHINDEN - 神殿大観 https://shinden.boo.jp/wiki/%E5%A6%99%E5%BF%83%E5%AF%BA

- 飛騨三木氏との関係とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E4%B8%89%E6%9C%A8%E6%B0%8F%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82

- 遠山景前 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%99%AF%E5%89%8D

- 禅昌寺の御朱印・アクセス情報(岐阜県禅昌寺駅)(臨済宗妙心寺 ... https://hotokami.jp/area/gifu/Hmkty/Hmktytr/Dsspy/68016/

- 愚渓寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9A%E6%B8%93%E5%AF%BA

- 御嵩町: 愚渓寺 - 岐阜県:歴史・観光・見所 https://www.gifureki.com/mitake/gukei.html

- 大圓寺 (恵那市) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9C%93%E5%AF%BA_(%E6%81%B5%E9%82%A3%E5%B8%82)

- 明叔慶浚(みんしゅくけいしゅん)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=1906

- 臨済寺/ハローナビしずおか 静岡県観光情報 https://hellonavi.jp/detail/page/detail/2686

- 臨済宗妙心寺派の法系図 - note https://note.com/senmi/n/n285d3351bd41

- 忍野八海1 富士五湖、自然と文化・歴史短訪 青山貞一・池田こみち https://eritokyo.jp/independent/fujigoko-aoike0138.htm

- 恵林寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%B5%E6%9E%97%E5%AF%BA

- 尾張・瑞泉寺 - SHINDEN https://shinden.boo.jp/wiki/%E5%B0%BE%E5%BC%B5%E3%83%BB%E7%91%9E%E6%B3%89%E5%AF%BA

- 希菴玄密とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B8%8C%E8%8F%B4%E7%8E%84%E5%AF%86