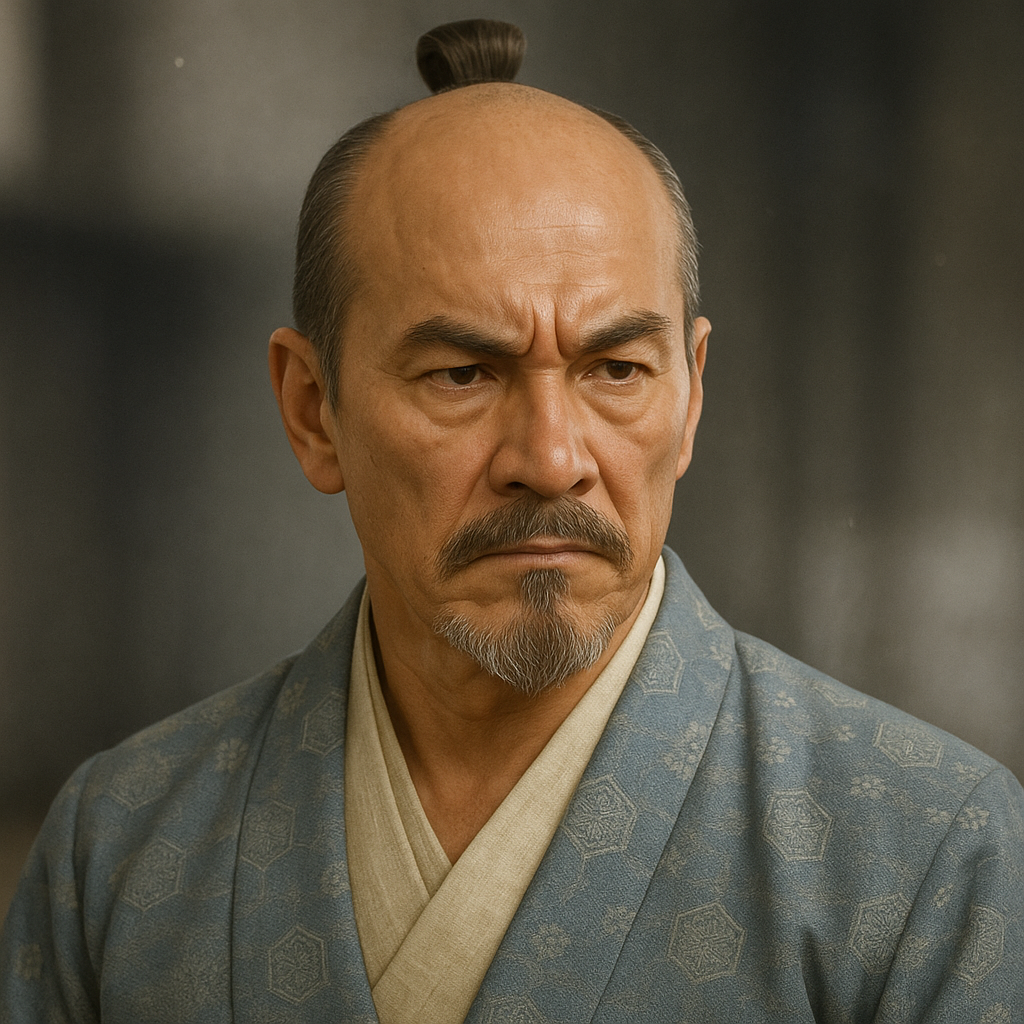

明智光安

明智光秀の叔父(養父説あり)、明智光安は美濃国明智城主。斎藤道三に仕え、その信頼を得た。明智城は義龍軍に攻められ落城し、光安は自刃。

日本戦国時代の武将 明智光安 詳細調査報告

序章:明智光安という武将

明智光安(あけち みつやす)は、日本の戦国時代を生きた武将である。その名は、本能寺の変で知られる明智光秀の叔父であり、養父であったとも伝えられることから、光秀の生涯を語る上で欠くことのできない存在として認識されている 1 。美濃国(現在の岐阜県南部)の土岐氏の庶流である明智氏の一員として、斎藤道三とその子・義龍による骨肉の争いという、美濃国の激動の時代にその身を投じた。

本報告は、現存する諸史料や研究に基づき、明智光安の生涯、一族、業績、そして歴史的評価を多角的に検証し、その実像に迫ることを目的とする。特に、史料間に見られる記述の異同や、後世に編纂された書物における記述の取り扱いには細心の注意を払い、客観的な分析を試みるものである。光安に関する記録は、甥である光秀の影に隠れがちであり、断片的な情報も少なくない。しかし、これらの情報を丹念に拾い上げ、戦国という時代の文脈の中に位置づけることで、一人の武将の生き様を可能な限り明らかにしていく。

第一章:明智光安の生涯と出自

1.1. 生年と没年、およびその根拠

明智光安の生年は明応九年(1500年)、没年は弘治二年九月二十六日(1556年11月8日)とされている 1 。これにより、享年は57であったと計算される 6 。これらの生没年に関する情報は、主に江戸時代に編纂された系図集である『系図纂要』や、それを参照したと考えられる後世の資料に基づいている 1 。

戦国時代中期の武将の正確な生没年を同時代の一次史料によって確定することは多くの場合困難であり、光安の場合も例外ではない。後世の系図類は、編纂者の意図や伝承の混入などにより、必ずしも史実を正確に反映しているとは限らないため、これらの情報を取り扱う際には慎重な吟味が必要となる。しかしながら、他に有力な反証がない限り、これらの生没年は光安の生涯を理解する上での基本的な枠組みとして用いられているのが現状である。

1.2. 明智氏の系譜と光安

明智氏は、清和源氏の土岐氏の庶流とされ、美濃国を拠点とした一族である。

父・明智光継と兄弟たち

光安の父は明智光継(みつぐ、1468年~1538年)とされている 5 。光継は室町幕府の奉公衆として将軍に仕え、若狭国の守護であった武田元信の養女や、将軍の食膳の調理を担った進士氏、さらには尾張国とも繋がりを持つ尾関氏などと婚姻関係を結ぶことで、明智氏の地位向上と人脈形成に努めた人物であった 5 。

光安は、この光継の三男として生まれたと伝えられている 1 。光安の兄弟には、長兄で明智光秀の父とされる明智光綱(みつつな)、次男で進士氏の養子となった進士山岸光信(みつのぶ)、四男の明智光久(みつひさ)、五男で土岐一門の原氏へ養子入りした原光広(みつひろ)、そして六男の明智光廉(みつかど)などがいたとされる 5 。これらの兄弟関係もまた、主に『系図纂要』やそれに基づく記述によるものであり、その史料的価値には留意が必要である。

光安の通称は「柿田弥次郎(かきた やじろう)」、法名は「宗寂(そうじゃく)」、幼名は「亀寿丸(きじゅまる)」と伝えられている 1 。

明智氏の系譜、特に光秀以前の時代については諸説が存在し、後世の創作や他の家系の情報が混入している可能性も研究者によって指摘されている 2 。そのため、『系図纂要』などの記述を基礎としつつも、その史料としての限界を認識しておくことが肝要である。

特筆すべきは、光安の父・光継の代から見られる明智氏の巧みな婚姻戦略である。若狭武田氏や進士氏との結びつきは中央政界への足掛かりとなり、尾関氏との関係は隣国尾張への影響力を確保する意図があったと考えられる。さらに、光継の子らは美濃守護代家であった長井氏や土岐一門の原氏、三河国の有力国人であった三宅氏など、広範囲の武家と姻戚関係を築いている 5 。これは、戦国時代の武家が激動の世を生き抜き、勢力を拡大するために用いた典型的な生存戦略であり、明智氏が単なる地方土豪ではなく、中央の政治動向や周辺地域の情勢にも通じ、それらを利用しうる立場にあったことを示唆している。光安自身も、後述するように美濃守護代家の長井利安の娘を妻に迎えており 5 、この広範な人脈と情報網は、後の明智光秀の活動基盤の一部を形成した可能性も否定できない。

1.3. 妻と子女

明智光安の家族構成、特に子女に関しては史料間で情報が錯綜しており、慎重な検討を要する。

正室:斎藤利胤(長井利安)の娘

光安の正室は、『系図纂要』などによれば「斉藤利胤(さいとう としたね)之女」と記されている 1 。一方で、別の資料では「美濃守護代家、長井利安(ながい としやす)の娘」との記述も見られる 5 。この点について、斎藤氏の系譜に詳しい資料を参照すると、「斎藤和泉守利胤(長井 斎藤利安)」という記述があり 8 、斎藤利胤と長井利安は同一人物であるか、あるいは長井氏から斎藤氏を名乗った人物である可能性が高い。これにより、史料間の表現の揺れはあるものの、光安の妻が美濃の有力者である長井氏(斎藤氏)の出身であったことは確かと見てよいだろう。

実子・養子の諸説:明智光春と明智秀満を中心に

光安の子女、特に明智光春(みつはる)と明智秀満(ひでみつ)の出自については、複数の説が存在し、研究者の間でも意見が分かれている。

-

明智光春:

『系図纂要』などの一部の系図では、光安の子として「明智光春」の名が記載されている 1。しかし、光春の実在性については疑問視する声もあり、ある動画資料のタイトルでは「光安、秀満は架空の人物?」と問いかけられている 9。また、明智光春は明智秀満と同一人物とされることもある 10。系図によっては光安の子として光春(秀満)と併記される例も見られる 11。光春が光安の実子として独立して存在したのか、あるいは秀満の別名や後世の混同によって生じた名前なのかは、現存する一次史料からは断定が難しく、主に軍記物や後世の系図に依拠する部分が大きい。 -

明智秀満:

明智秀満は、本能寺の変後に山崎の戦いで光秀方として最後まで戦った重要人物であり、その出自は多くの議論の対象となっている。

光安の子とする説 6、光安の養子とする説 5 が存在する。さらに具体的には、光安の弟である明智光廉(みつかど)の子(つまり光安の甥)であり、後に光安の養子になったという説もある 5。この説によれば、秀満の本名は三宅弥平次であり、光廉が三宅氏から妻を迎えて生まれた子で、兄である光安の望により養子として明智家を継いだとされる 12。

また、光秀の従兄弟(光安の子)にあたり、別号として三宅氏を名乗った時期があるとする説も存在する 13。

一方で、これらの説に対して、秀満が光安の子であるという系譜には疑問が大きいとする研究もあり、秀満の本名が三宅弥平次であることから、実際は三宅氏の出自ではないかとの考察がなされている 14。

これらの諸説の根拠となる史料には、『明智軍記』や『明智氏一族宮城家相伝系図書』、その他の系図類があるが、それぞれの史料的価値や編纂時期、編纂意図などを考慮する必要がある。特に三宅氏との関連は、秀満の出自を解明する上で重要な鍵となっている。 -

その他の子女:

光安には秀満(または光春)以外にも、「他に二男四女」がいたと記す資料もあり 6、具体的な名前は不明ながら複数の子女がいた可能性が示唆されている。

光安の子女に関する情報の錯綜は、戦国時代の武家の系図が常に固定的なものではなく、記録の散逸、後世の誤伝や混同、さらには特定の家系を正当化したり権威付けしたりするための意図的な改変など、様々な要因によって流動的に解釈・編纂され得たことを示す好例と言える。明智秀満を光安の子や養子とすることで、明智本宗家との繋がりの強さを示そうとした可能性も考えられる。三宅氏出自説が有力視される背景には、より客観的な史料分析や、特定の系図の権威に依らない研究が進んだ結果と見ることができるだろう。光安の弟・光廉が三宅氏から妻を迎え、その子が秀満(弥平次)で、光安の養子になったという説 5 は、一見複雑ではあるが、明智氏と三宅氏の深い姻戚関係を示しており、秀満が三宅姓を名乗っていたことの説明にも繋がりうる。これは単なる親子関係ではなく、一族間の養子縁組による家督継承や勢力維持のあり方を示唆している。

以下に、明智光安の生涯と主要な関係者に関する情報を整理した表を示す。

表1:明智光安 関連年表

|

和暦 |

西暦 |

光安の年齢 (推定) |

出来事 |

関連人物 |

主要史料 |

備考 |

|

明応九年 |

1500年 |

1歳 |

明智光安、誕生 |

明智光継 |

1 |

|

|

享禄元年頃 |

1528年頃 |

29歳 |

明智光秀、誕生(諸説あり) |

明智光綱、お牧の方 |

5 |

光安の甥にあたる |

|

天文七年 |

1538年 |

39歳 |

父・明智光継、死去 |

明智光継 |

5 |

|

|

天文年間 |

1532年-1555年 |

33歳-56歳 |

美濃国において斎藤道三に臣従、明智城主となる |

斎藤道三 |

1 |

|

|

弘治元年 |

1555年 |

56歳 |

斎藤道三と斎藤義龍の対立が激化 |

斎藤道三、斎藤義龍 |

17 |

美濃国内が不安定化 |

|

弘治二年四月 |

1556年 |

57歳 |

長良川の戦い。斎藤道三が斎藤義龍に敗死 |

斎藤道三、斎藤義龍 |

17 |

光安は道三方であったとされる |

|

弘治二年九月 |

1556年 |

57歳 |

斎藤義龍軍により明智城落城。明智光安、弟・光久と共に自刃。明智光秀は城を脱出。 |

斎藤義龍、明智光久、明智光秀 |

1 |

明智家再興を光秀に託したとの伝承あり |

表2:明智光安 関係人物系図(諸説比較)

|

関係性 |

人物名 |

出自・関係に関する説 |

典拠史料 |

備考 |

|

父 |

明智光継 |

|

5 |

室町幕府奉公衆 |

|

母 |

武田信豊娘 |

|

5 |

進士光信娘説もあり 6 |

|

兄 |

明智光綱 |

光秀の父 |

5 |

早世したとされる |

|

弟 |

進士山岸光信 |

|

5 |

|

|

弟 |

明智光久 |

弘治二年に光安と共に自刃 |

5 |

|

|

弟 |

原光広 |

土岐一門原氏へ養子 |

5 |

|

|

弟 |

明智光廉 |

三宅氏より妻を迎える。秀満の実父説あり |

5 |

|

|

妹 |

小見の方 |

斎藤道三室(一説) |

5 |

|

|

正室 |

斎藤利胤(長井利安)の娘 |

|

1 |

美濃守護代家 |

|

子(とされる) |

明智光春 |

光安の子 |

1 |

実在性や秀満との同一人物説に議論あり 9 |

|

子/養子(とされる) |

明智秀満 |

光安の子 |

6 |

|

|

|

|

光安の養子 |

5 |

|

|

|

|

光安の弟・光廉の子で、光安の養子(本名:三宅弥平次) |

5 |

|

|

|

|

光秀の従兄弟(光安の子)、別号三宅氏 |

13 |

|

|

|

|

光安の子とする説に疑問、三宅氏出自説 |

14 |

|

|

その他子女 |

不明(二男四女) |

|

6 |

具体的な名前は不詳 |

これらの表は、光安の生涯と人間関係の複雑さを理解する一助となるであろう。特に子女に関する情報の錯綜は、当時の記録のあり方や後世の系図編纂の課題を浮き彫りにしている。

第二章:明智光秀の叔父として、養父として

明智光安は、歴史上著名な明智光秀との関係において、特に重要な役割を果たした人物として認識されている。

2.1. 光秀の後見と教育

明智光秀の父である明智光綱(または光隆とも)が若くして亡くなった後、その叔父にあたる光安が光秀の後見人となったと広く伝えられている 3 。『系図纂要』やそれに基づく中国語版の資料などでは、光安は光秀の「叔父和养父」、すなわち叔父であり養父であったと明記されており 1 、単なる後見に留まらず、養育者としての深い関わりがあった可能性が示唆される。

光秀が青年期まで過ごしたとされる美濃国明智城の城主は光安であり 1 、光秀は光安の庇護の下で成長したと考えられている 16 。光秀自身が記したとされる(ただし創作の可能性が高い)「拙者の履歴書」という形式の文章では、父の名について光綱とも光安とも諸説あるとしつつも、幼少期に学問や武芸の厳しい教えを受けたと述懐しており 25 、これが光安による教育を間接的に示していると解釈することもできる。

光安が光秀の正式な養父であったことを示す確実な一次史料は乏しいものの、後見人として、あるいはそれに近い立場で光秀の人格形成や初期の能力開発に大きな影響を与えたことは想像に難くない。戦国乱世において、父を早くに失った若者が成長し、後に武将として大成するためには、有力な一族の庇護と教育が不可欠であった。

2.2. 光秀の成長と光安の関係

明智光秀が斎藤道三に仕えたとされる時期 2 、光安もまた道三の家臣として美濃国に仕えていた 1 。この主君を同じくする関係の中で、叔父(あるいは養父)である光安と甥(あるいは養子)である光秀がどのような連携を取り、あるいは光安が光秀を道三に推挙したのか、といった具体的な経緯は史料からは明らかにし難い。

しかし、『美濃国諸旧記』を典拠とする記述によれば、斎藤道三は明智氏を「一方の楯ともなすの心なれば」と、自らの勢力を支える重要な存在として深く信頼していたとされ 16 、この主君からの厚い信任は、光安自身の能力や明智一族の結束力の賜物であったと考えられる。このような環境下で、若き光秀もまた道三の薫陶を受ける機会があったのではないかと推測されている 16 。

光安の美濃における確固たる地位と斎藤道三との良好な関係は、光秀が戦国武将として世に出るための重要なステップ、すなわち斎藤家への仕官という道を準備したと言えるかもしれない。光安は明智城主であり、道三の有力な家臣であった。その人脈や政治的立場は、父を早くに亡くした光秀が道三に仕える上で有利に働いた可能性が高い。また、光安自身が「勇将」 5 と評される武人であったことから、武芸や将としての心得、戦場での立ち振る舞いなどを光秀に直接的、間接的に伝授した可能性も否定できない。光安の存在なくして、光秀が後の織田信長に見出されるほどの人物へと成長する過程が同じようにスムーズに進んだかは疑問であり、光安の存在は、光秀が単なる一介の地方武士ではなく、美濃の有力国人層の一員としてキャリアをスタートできた背景要因として極めて重要である。これは、後の光秀の目覚ましい飛躍を理解する上で見逃すことのできない点と言えよう。

第三章:美濃の動乱と明智城主・光安

明智光安は、美濃国明智城の城主として、また斎藤道三の家臣として、当時の美濃国の動乱に深く関わった。

3.1. 斎藤道三への臣従と「兵庫頭」の官職

光安は美濃国明智城(現在の岐阜県可児市)の城主であり 1 、斎藤道三に仕えていたことが複数の史料で確認できる 1 。

官位としては「兵庫頭(ひょうごのかみ)」を称していたとされる 1 。兵庫寮は律令制における官司の一つで、兵器や儀仗の武具などを管理する役所であり、その長官が兵庫頭である。戦国時代においては、こうした律令官職名は実際の職務を伴わない名誉的な称号(受領名)として、武士が自らの武威や家格を示すために自称したり、あるいは主君から恩賞として与えられたりすることが一般的であった 26 。一部の史料では「明智兵庫助入道宗宿」との記述もあり 7 、「兵庫助(ひょうごのすけ)」は兵庫寮の次官にあたる。この「頭」と「助」の表記の差異が、史料によるものか、あるいは任官時期による変化なのかは判然としないが、多くの史料で「兵庫頭」と記されていることから、こちらが一般的な認識であった可能性が高い。また、ある資料では「従五位下、兵庫頭」と、従五位下という具体的な位階と共に伝えられている 6 。

この「兵庫頭」という称号が、斎藤道三から公式に与えられたものなのか、あるいは慣例的な自称に近いものであったのかは、現存する史料からは断定できない。しかし、斎藤氏の家臣団における光安の一定の地位や、軍事面での役割を期待されていたことを示すものと考えられる。武門の誉れとされる「兵庫頭」を称していたことは、彼が斎藤道三の勢力下で、単なる一城主以上の、軍事に関わる重要な役割を担っていたか、あるいはそのような家格を持つ人物として周囲から認識されていたことを示唆している。斎藤道三が明智氏を「一方の楯」と頼りにしていたという記述 16 と合わせて考えると、この「兵庫頭」の称号は、道三による信任の表れ、あるいは明智氏の軍事的な貢献や期待を反映したものと解釈できよう。そしてこの立場は、後の長良川の戦いに関連して、道三の敵対者である斎藤義龍から危険視される要因の一つになったとも考えられる。有力な軍事指揮官は、敵対勢力にとっては真っ先に排除すべき対象となるからである。

3.2. 明智城の経営と領内統治

光安が城主を務めた明智城は、現在の岐阜県可児市にあったとされ、その築城は康永元年(1342年)に土岐頼兼によると伝えられている 3 。以後、明智氏代々の居城となったこの城は、標高約170メートルから175メートルの丘陵に築かれた山城であり、自然の地形を巧みに利用した典型的な中世の城郭構造を持っていたと考えられる 3 。

光安の具体的な領内統治に関する詳細な史料は乏しい。しかし、城主として一定規模の軍事力を保持し、周辺地域を支配する経済的基盤を有していたことは間違いない。明智氏の勢力基盤が、単に城郭とその周辺に留まらず、より広範な「明智荘」と呼ばれる荘園に及んでいたことを示唆する記述もあり 21 、これが明智氏の経済力や動員力の源泉となっていた可能性がある。城の防衛機能の維持、城下町の整備、家臣団の統率、そして領民からの年貢徴収などが、城主としての光安の日常的な務めであったと推測される。

3.3. 斎藤道三と斎藤義龍の確執:光安の立場と動向

当時の美濃国は、国主・斎藤道三とその嫡男・義龍との間で、家督相続を巡る深刻な対立が進行していた 17 。この骨肉の争いは、美濃国内の諸勢力を二分する事態へと発展した。

多くの史料において、明智光安は一貫して斎藤道三方であったとされている 1 。特に『美濃国諸旧記』には、道三が「明智の家を、一方の楯ともなすの心なれば」と、明智一族を自らの勢力の重要な支えとして深く信任していたという記述が見られる 16 。この道三からの信頼は、光安の忠誠心や能力、そして明智氏の戦略的価値が高く評価されていたことの証左と言えよう。

一方で、ある史料では「光安は美濃の斉藤義龍の家臣となり」との記述も見られるが 30 、これは他の多くの史料と矛盾する。この点に関しては、可児市観光協会が発行する資料の中で、『美濃国諸旧記』に基づき、道三と義龍の対立が顕在化した際、光安は「道三には恩があるが、義龍にも義がある」として、当初は中立を模索し、甥の光秀を義龍のもとに遣わしたものの、最終的には道三への義理を貫いたため、結果的に義龍に攻められることになったという、より複雑な経緯が示唆されている 16 。この解釈は、一見矛盾する史料記述の背景にある、光安の苦しい立場を理解する上で参考になる。

斎藤道三と義龍の力関係が次第に義龍優位に傾くにつれて、道三派の諸将は極めて困難な立場に立たされた。義龍は自らの権力基盤を固めるため、道三派の有力者を排除していく方針を採ったと考えられる。光安が当初中立を模索したとしても、道三からの長年の恩義や、明智氏が道三政権下で重用されてきた経緯から、最終的に道三への義理を捨てきれなかった(あるいは義龍から道三派の重鎮と見なされた)場合、義龍による攻撃は避けられなかったであろう。これは、戦国時代の武将がしばしば直面した、主家内の勢力争いにおける厳しい選択の現実を示している。個人的な恩義や忠誠心と、一族の存亡という現実的な問題との間で、光安が苦渋の決断を迫られたことは想像に難くない。そして、その選択が、結果として明智城の悲劇的な結末へと繋がっていくのである。

第四章:長良川の戦いと明智城の最期

美濃国を揺るがした斎藤道三・義龍父子の争いは、明智光安とその居城・明智城の運命を決定づけることになる。

4.1. 長良川の戦いと美濃国内への波及

弘治二年(1556年)四月、道三と義龍の軍勢は長良川(現在の岐阜市長良川)付近で激突した(長良川の戦い)。この戦いで道三は敗死し、美濃国の実権は完全に義龍の手に帰した 17 。この結果、道三に与した諸勢力は義龍による厳しい追及を受けることとなり、美濃国内の勢力図は大きく塗り替えられた 1 。

4.2. 斎藤義龍による明智城攻略

長良川の戦いから約半年後の弘治二年九月、道三方であった明智光安が守る明智城も、義龍軍の攻撃目標となった 1 。『美濃国諸旧記』などの後世の編纂史料によれば、斎藤義龍は3,700人を超えるとも言われる大軍を率いて明智城に押し寄せ、二日間にわたり激しい攻撃を加えたとされる 22 。これに対し、光安は弟の明智光久や一族郎党870余名と共に籠城し、必死の防戦を試みたという 23 。

これらの兵力数については、軍記物特有の誇張が含まれている可能性も考慮する必要があるが、義龍方が圧倒的な兵力で明智城を包囲したことは確かと見られる。明智城は堅固な山城であったと伝えられるが、多勢に無勢の状況は如何ともし難かったであろう。

4.3. 落城と自刃:光秀への遺命と一族のその後

奮戦も虚しく、弘治二年九月二十六日、明智城はついに落城した。城主・明智光安は、城中で自刃して果てたと伝えられている 1 。弟の明智光久もまた、光安と運命を共にしたとされる 23 。光安の妻や側室たちも、落城を前に自害したとの記述も見られる 23 。

この落城に際して、光安が養子(または甥)である明智光秀に対し、「落ちて存命なし、明智の家名を立てられ候へ」(落ち延びて生き永らえ、明智の家名を再興せよ)と遺言し、城から脱出させたという逸話が多くの軍記物などで語り継がれている 16 。一部には、光安が息子の明智秀満に光秀を託して逃がしたとする異説もあるが 23 、いずれにしても光秀の保護と脱出が図られたことは共通している。この遺命を受け、光秀は妻子と共に明智城を落ち延び、越前国の朝倉氏などを頼って長い流浪の生活に入ったとされている 1 。

明智城落城後、城はそのまま廃城となったと伝えられている 23 。光安自身の辞世の句に関する直接的な記録は、提供された資料の中からは見当たらなかった。

明智城落城という絶望的な状況下にあって、光安が自刃を選んだことは、戦国武将としての責任の取り方、あるいは名誉ある最期を重んじる当時の価値観を反映している。しかし、単に死を選ぶだけでなく、光秀に一族の再興を託したとされる逸話は、光安の「家」の存続にかける執念を強く示している。個人的な死を超えて、明智の血筋と家名を絶やさず未来に繋げようとする強い意志が、この行動からは感じ取れる。光安のこの遺命が、その後の光秀の行動原理の一つとなり、苦難に満ちた流浪生活を耐え抜き、再起を果たすための大きな精神的な支柱となった可能性は高い。この出来事は、明智氏の運命における一大転換点であり、光安から光秀へと実質的な家督(あるいはその再興の重責)が継承された瞬間と捉えることができる。光秀が後に天下に名を轟かせる武将となる遠因の一つが、この明智城の悲劇と光安の遺命にあったと言えるかもしれない。

第五章:明智光安の人物像と評価

明智光安に関する史料は限られているものの、その断片的な記述や状況証拠から、彼の人となりや当時における評価の一端を垣間見ることができる。

5.1. 史料に見る「勇将」としての側面

ある資料において、光安は「光綱の死後、明智家を率いる勇将だ」と評価されている 5 。この「勇将」という評価が具体的なエピソードに裏打ちされたものかは定かではないが、明智城での籠城戦において、圧倒的な兵力差にもかかわらず数日間にわたり持ちこたえたとされることから 22 、その指揮能力や武勇の一端が窺える。一族を率いて最後まで戦い抜いたその姿勢は、少なくとも臆病な人物ではなかったことを示している。

5.2. 斎藤道三からの信頼の背景

前述の通り、『美濃国諸旧記』には、斎藤道三が明智氏を「一方の楯ともなすの心なれば」と、自らの勢力を支える重要な柱として深く信頼していたという記述が見られる 16 。この道三からの厚い信頼の背景には、いくつかの要因が考えられる。

第一に、明智氏が美濃における旧来の土岐氏系勢力でありながら、下剋上によって台頭した新興の斎藤道三政権に比較的早い段階から協力し、その安定に貢献したことが挙げられる。道三にとって、旧体制と新体制の橋渡し役、あるいは旧勢力を抑えるための駒として、明智氏の存在は戦略的に価値が高かったと推測される。明智氏が「一方の楯」と称されるほどの信頼を得たのは、単なる忠誠心だけでなく、明智氏が持つ地理的条件(明智城の戦略的重要性)、人的ネットワーク、そして光安自身の統率力や政治的判断力が、道三政権の安定に不可欠であったからではないだろうか。

第二に、光安自身の能力や忠誠心が高く評価されていた可能性である。具体的な事績は不明ながらも、一族をまとめ、道三の期待に応えるだけの器量を持っていた人物であったと推測される。

第三に、光安の妻が斎藤(長井)氏の娘であったことも 1 、道三との関係を良好に保つ一因となった可能性がある。これは政略結婚の一環であり、道三が明智氏を自らの勢力に取り込むための策であったとも考えられる。

ある書籍の紹介文には「一族滅亡の危機を回避した明智光安の『決断』」という一節が見られ 36 、何らかの危機管理能力や優れた決断力を評価する視点も存在するようである(ただし、これは書籍のキャッチコピーであり、具体的な内容は不明)。

道三からの信頼は、光安に斎藤氏家中である程度の発言力や影響力を与えた可能性があるが、同時に、道三が失脚した際には、その強固な信頼関係ゆえに新政権(義龍)から敵視されるという大きなリスクも孕んでいた。

5.3. 後世の軍記物や創作における光安像

『明智軍記』をはじめとする後世の軍記物において、明智光安は悲劇的な最期を遂げる忠臣、あるいは若き明智光秀の保護者として描かれる傾向が見られる 24 。これらの物語は、光安の一般的なイメージ形成に少なからず影響を与えていると考えられる。

近年の大河ドラマ「麒麟がくる」では、俳優の西村まさ彦氏が光安を演じ、「若い光秀と明智家を守って来た実直な人物の気苦労を、出過ぎす引っ込み過ぎず、なんともいえない分量で感じさせていた。名優だなあ」との評価を得ている 41 。これは、現代の創作物においても、光安が苦労人であり、実直な人物として描かれることがあることを示している。また、光秀自身が語るという体裁の創作「拙者の履歴書」では、光秀の父として光安の名も挙げられており、厳格な教育者としての一面が描かれている 25 。

これらの軍記物や創作物は、史実をそのまま伝えているわけではなく、多分に脚色が含まれている場合が多い。そのため、その記述を鵜呑みにせず、あくまで一つの解釈として捉える必要がある。しかし、これらの作品がどのように明智光安という人物像を形成し、後世の人々に受容されてきたかを分析することは、人物評価の多角的な理解の一助となるだろう。

第六章:史料的検討と研究の課題

明智光安の実像に迫る上で、現存する史料の性質とその取り扱い、そして研究上の課題を認識することは不可欠である。

6.1. 主要史料(『系図纂要』、『美濃国諸旧記』、『明智軍記』等)の分析と信頼性

光安に関する記述が見られる主要な史料は、主に江戸時代以降に編纂されたものである。

- 『系図纂要』 : 江戸時代に編纂された大規模な系図集であり、明智氏の系譜を知る上で基本的な史料の一つとされている 1 。しかし、他の史料との比較検討や、系図編纂の背景にある意図などを考慮する必要がある。

- 『美濃国諸旧記』 : 美濃国の歴史や地理に関する記録を集成したもので、明智氏や斎藤氏に関する記述が比較的豊富に含まれている 2 。成立は江戸時代初期の寛永末期から正保頃とみられ、例えば斎藤道三の国盗りについては一代説で記述するなど、その内容には史料批判が不可欠である。一部の研究者からは「史料的な評価は低く」との指摘もなされている 24 。

- 『明智軍記』 : 明智光秀の生涯を中心に描いた軍記物で、元禄年間(17世紀末~18世紀初頭)に成立したとされる 37 。光秀の「主殺し」の汚名を濯ぐという編纂意図があったとも言われ 37 、記述には明智家側の視点や物語的な脚色が多く見られるため、史実との照合が特に重要となる 2 。この史料もまた「史料的な評価は低く」 24 、あるいは「誤謬充満」 39 とまで評されることがある。

- その他の史料 : 江戸幕府が編纂した大名・旗本の公式系譜集である『寛政重修諸家譜』にも明智氏関連の記述が見られるが、これも二次史料であり、一部史実との差異が見られることも指摘されている 46 。

光安に関する同時代の一次史料は極めて乏しいのが現状である 48 。そのため、研究は多くを後世の編纂物や軍記物に頼らざるを得ず、これが光安研究の大きな難しさとなっている。

6.2. 記述の異同と解釈の問題点

限られた史料の中にも、光安に関する記述にはいくつかの異同や解釈上の問題点が存在する。

- 子女に関する情報の錯綜 : 特に明智秀満の出自(光安の実子か養子か、実父は誰か)や、明智光春という人物の実在性については、史料間で記述が大きく異なり、研究者の間でも解釈が分かれている(本報告書第一章1.3.参照)。

- 官職名 : 光安の官職名として「兵庫頭」と「兵庫助」の二つの表記が見られる点 6 。

- 斎藤義龍との関係 : 光安が斎藤義龍の家臣になったとする一部の記述 30 と、道三に殉じて義龍と敵対したとする多数の記述との間に矛盾が見られる。これについては、光安が当初中立を模索した結果、複雑な立場に置かれたとする解釈 16 が、この矛盾をある程度説明できる可能性がある。

- 明智城落城時の詳細 : 光秀への遺命の具体的な内容や、その場に居合わせた明智秀満の役割など、落城時の細部において史料(主に軍記物)間でニュアンスの違いが見られる。

これらの異同は、史料の成立過程や編纂意図、伝承の変容などを考慮しながら、慎重に比較検討する必要がある。

6.3. 明智光安研究の現状と今後の展望

明智光安単独での学術的な研究は、現状では決して多いとは言えない。多くの場合、明智光秀研究の一環として、その前半生や一族の背景を語る文脈で触れられるに留まっているのが実情である。

ある研究では、光秀の前半生に関する史料(『美濃国諸旧記』、『明智軍記』、『武功夜話』など)の史料的評価が低いことが、明智城の正確な位置比定や光秀の出自に関する研究の困難さにつながっていると指摘されている 24 。これは、光安の活動時期や背景を理解する上でも同様の課題と言える。

今後の展望としては、美濃地域の中世史研究全体の深化が求められる。関連する古文書のさらなる発掘と丹念な分析、そして既存史料に対する新たな視点からの再検討を通じて、光安とその時代背景に関するより詳細な情報が明らかになることが期待される。

光安の生涯、特に斎藤道三に仕える以前の動向や、明智城主としての具体的な統治に関する一次史料は極めて乏しい。その結果、研究は『美濃国諸旧記』や『明智軍記』といった、事件から100年以上も後に編纂された二次史料、あるいはそれ以降に作成された系図類に大きく依存せざるを得ない状況にある 24 。これらの後世史料は、編纂者の意図や、伝聞に基づく不確実な情報、英雄譚としての脚色などを含む可能性が高く、その史料批判が研究を進める上での大前提となる 24 。一次史料の欠如が、光安に関する「定説」の曖昧さや、子女関係などの情報の錯綜を生み出す大きな要因となっているのである。これは光安に限ったことではなく、戦国時代の多くの地方武将に共通する研究上の課題と言える。光秀のような歴史上著名な人物の周辺に位置しながらも、自身に関する直接的な記録が少ない人物の実像を明らかにするためには、間接的な情報や考古学的な成果、周辺地域の史料とのクロスリファレンスなど、多角的なアプローチが今後ますます重要となるであろう。光安に関する記述が乏しいのは、単に記録が失われただけなのか、それとも彼の歴史的重要性(光秀の叔父という点を除けば)が当時それほど高く認識されていなかったためなのか、という問いは、光安の客観的な歴史的評価に繋がる重要な論点である。

終章:明智光安の歴史的意義の再検討

明智光安は、戦国時代の歴史の表舞台で華々しい活躍を見せた人物とは言えないかもしれない。しかし、彼の生涯と行動は、当時の美濃国の情勢や、後の明智光秀の登場に少なからぬ影響を与えたと考えられる。

まず、戦国期美濃における役割として、光安は斎藤道三政権下における有力な国人領主の一人であった。道三からの信頼も厚く、その勢力基盤の一翼を担っていたと見られる。しかし、道三と義龍の父子間の争いという、主家内部の激しい権力闘争に巻き込まれ、最終的には自刃という悲劇的な最期を遂げた。その生涯は、戦国時代の武家が常に直面していた過酷な運命と、忠誠と家の存続という狭間での苦悩を象徴していると言えよう。

次に、明智光秀との関係において、光安の存在は極めて大きい。光秀の叔父であり、一説には養父として、その初期の人生に大きな影響を与えたことは疑いない。光安の死と明智城の喪失は、若き光秀にとって計り知れない試練であったはずであり、その後の苦難の流浪生活を耐え抜き、不屈の精神を涵養する一因となった可能性は十分に考えられる。そして何よりも、光安が光秀に託したとされる「明智家再興」の願いは、光秀のその後の行動を方向づける重要な精神的支柱の一つとなり、結果として明智の名を日本の歴史に深く刻むことに繋がった。この点で、光安は明智氏の歴史において、断絶ではなく、光秀への「継承」を促した重要な人物として評価できるのではないだろうか。

総括すると、明智光安は、自らが歴史の主役として脚光を浴びることはなかったものの、明智光秀という稀代の武将の登場を間接的に準備し、戦国乱世の激動の中で自らの役割を全うしようとした人物として、再評価されるべき存在である。彼の生涯は、より大きな歴史のうねりの中で翻弄されながらも、一族の存続と名誉を守ろうとした一人の武将の姿を我々に伝えている。

引用文献

- 明智光安- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E5%AE%89

- 明智光秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80

- (明智光秀と城一覧) - /ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/11/

- 明智光安- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E5%AE%89

- 明智家と光秀の祖父、明智光継|明智光秀と愛娘、玉子(1) - 幻冬舎ルネッサンス運営 読むCafe http://www.yomucafe.gentosha-book.com/garasha1/

- 明智光安 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E5%AE%89

- 光秀系譜に関して留意すべき系図2点 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/toki/akechi01.htm

- 斎藤利永 https://www.yokoreki.com/wp-content/uploads/2019/11/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80%E3%82%92%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AB%E6%8E%A8%E6%8C%99%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BA%BA%E7%89%A9%E3%80%90%E7%B3%BB%E5%9B%B3%E3%80%912.pdf

- 明智光秀のルーツか?新史料発見! - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=SiUs_FL8N6I

- [新発見された書状が注目を集めている明智秀満ってどんな人?] - 城びと https://shirobito.jp/article/619

- 残したい景観がある - 可児市 https://www.city.kani.lg.jp/secure/17385/2019.6ALL.pdf

- 光秀の家臣団|明智光秀と愛娘、玉子(13) - 幻冬舎ルネッサンス運営 読むCafe https://www.yomucafe.gentosha-book.com/garasha13/

- 明智秀満 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%99%BA%E7%A7%80%E6%BA%80

- 明智光秀の系譜 Ⅱ(詳細版) http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/toki/akechi1.htm

- 明智光秀- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80

- 明智光秀物語 - 可児市観光協会 https://www.kani-kankou.jp/akechi.pdf

- 2020大河ドラマをもっと楽しむ 明智光秀ゆかりの城の話 - お城カタリスト https://shiro1146.com/blog/drama-01/

- 父を討ち、信長の前に立ちはだかった!マムシの子・斎藤義龍の数奇な生涯に迫る https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/80404/

- 明智城 斎藤義龍の攻撃を受けて、光秀は越前に逃げた | 岐阜新聞デジタル https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/3049

- 織田信長・斎藤道三・ 明智光秀・徳川家康 - 岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/148/r6dai3syou.pdf

- 守護土岐一族の城 - 可児市 https://www.city.kani.lg.jp/secure/10134/akechi_nagayamajyou_2020.pdf

- 斎藤道三の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7564/

- 明智光秀と刀/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7344/

- 創出されたヘリティジ - - 岐阜県可児市明智城跡を事例に https://tokaigakuin-u.repo.nii.ac.jp/record/2565/files/KJ00004416859.pdf

- 明智光秀(あけち みつひで) 拙者の履歴書 Vol.16〜主君への忠義と裏切りの狭間で - note https://note.com/digitaljokers/n/nc87d8d416d1b

- 百官名 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E5%AE%98%E5%90%8D

- 06 明智城跡 – Gifu ebooks 岐阜イーブックス | 岐阜の広報・観光・イベント情報誌を無料閲覧 https://www.gifu-ebooks.jp/kani-yamajiro/kani-akechi/

- 明智光秀の出身地を辿ってみました|社員がゆく|Nakasha for the Future https://www.nakasha.co.jp/future/report/birth_of_akechi.html

- 安土桃山時代と江戸町人文化についての考察 https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/record/10387/files/kdoc_k_00037_01.pdf

- 明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変 https://tachibana.repo.nii.ac.jp/record/336/files/joseirekishi_018_1-23.pdf

- 長良川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%89%AF%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 光秀の人生と戦いの舞台を歩く 第2回 光秀の出生地と若き日の活躍【明智城・田中城など】 - 城びと https://shirobito.jp/article/1047

- ときは今、明智光秀ここに見参【4】 - 明智茶屋 Akechichaya https://akechichaya.com/sinbun4/

- 明智荘と明智氏 https://www.arch.kanagawa-u.ac.jp/lab/shimazaki_kazushi/shimazaki/JAPANCasle/306akechi/panf2.pdf

- 美濃・明智長山城 | 北摂津守の剣戟乱舞 https://ameblo.jp/danhaya/entry-12613183305.html

- 電子書籍 - 戦国名将の本質 明智光秀謀反の真相に見るリーダーの条件 - 毎日新聞出版 https://mainichibooks.com/books/social/post-85.html

- 明智光秀は 何故謀反を起こしたのか https://satoyama2.web.fc2.com/aketimuhon.pdf

- 第1話 - 秀麗にて秘奥あり候(逸崎雅美) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16817330669192123562/episodes/16817330669192442713

- 通説の元 資料のページ - 一般社団法人 明智継承会 | https://akechikai.or.jp/archives/theory/58264

- 妻木煕子 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%BB%E6%9C%A8%E7%85%95%E5%AD%90

- 【麒麟がくる】第17話 「逃げて、逃げて、生き延びて」やっぱり間に合わない光秀くん - telling https://telling.asahi.com/article/13375614

- 美濃国諸旧記 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%9B%BD%E8%AB%B8%E6%97%A7%E8%A8%98

- 美濃国諸旧記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%9B%BD%E8%AB%B8%E6%97%A7%E8%A8%98

- 丸毛光兼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B8%E6%AF%9B%E5%85%89%E5%85%BC

- 明智光秀の系譜 Ⅰ(要約版) http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/toki/akechi0.htm

- 歴史の目的をめぐって 織田信長 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-05-oda-nobunaga.html

- 本多忠勝の居所と行動 https://lab.kuas.ac.jp/~jinbungakkai/pdf/2022/h2022_07.pdf

- tfulib.repo.nii.ac.jp https://tfulib.repo.nii.ac.jp/record/923/files/pp.13-20%20%E9%8D%9B%E4%BB%A3%E6%95%8F%E9%9B%84.pdf

- Amazon.co.jp: 明智光秀-織田政権の司令塔 (中公新書 2622) : 福島 克彦 https://www.amazon.co.jp/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80-%E7%B9%94%E7%94%B0%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%AE%E5%8F%B8%E4%BB%A4%E5%A1%94-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E7%A6%8F%E5%B3%B6-%E5%85%8B%E5%BD%A6/dp/4121026225

- 明智光秀の乱と豊臣政府 https://www.akechi-coup.com/